“多任务竞逐”:中国地方政府间竞争激励的整体性解释

——以粤港澳区域治理为例

2020-03-27文宏林彬

文 宏 林 彬

内容提要 地方政府职能重心已从经济发展转向社会创新等多领域,形成多目标任务的竞争格局。传统的经济激励和政治晋升理论解释存在一定局限,地方政府实则存在多种竞争激励模式。聚焦于地方政府竞争何以形成,各自展现出怎样的运作逻辑,构建了包含“自下而上的属地竞争”和“自上而下的标杆竞争”的整体性分析框架。以粤港澳区域治理中的港航建设和创建全国文明城市为案例的研究发现,地方政府竞争实际存在两种实现路径:一种是传统的“自下而上的属地竞争”,在组织逻辑上是地方政府自主选择,通过税收分成和晋升博弈的运行机制激发竞争关系的形成;另一种是“自上而下的标杆竞争”,在组织逻辑上由上级政府营造,通过赢得权威表彰和市民认可的运行机制激发竞争关系的形成。两种竞争模式可同时存在,“属地竞争”追求自身经济利益的最大化,“标杆竞争”以完成上级社会发展要求为目标,意味着地方政府处于多项任务竞相追逐的状态。

一、问题的提出:多目标任务政府竞争格局显现

政府间竞争激励一直是府际关系领域研究的核心议题,在区域内和跨区域行动中体现得尤为明显。辖区间会为吸引优质生产要素展开竞争,竞争有利于提高资源的使用效率[1]Ostrom, V., Tiebout, C.M., Warren, R.,“The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inqui⁃ry”,American Political Science Review,1961,55(4),pp.831-842.;地方政府竞争一定程度上解释了我国经济为何能够持续高速发展[1]陈云贤:《论区域政府竞争》,〔北京〕《管理世界》2017年第8期。。十八大以来,中央提出了更加全面的“五位一体”发展战略,对社会治理创新的要求不断提高,政府职能结构已由注重经济职能向均衡性的多目标任务体系转变[2]黄晓春、周黎安:《结对竞赛”:城市基层治理创新的一种新机制》,〔上海〕《社会》2019年第5期。。党的十九届四中全会强调要“提高中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力”以及“健全充分发挥中央和地方两个积极性体制机制”。可见,地方政府已形成兼顾经济指标和治理服务创新的新型竞争格局,解释这种创新行为及其背后的运行机制,对于发挥中央、地方积极性和实现协调有序的区域治理至关重要。这需要理清两个问题,即地方政府竞争行为形成的内在逻辑是什么?如何从激励机制和形成路径上对不同竞争模式加以梳理?

地方政府竞争是指同一级行政区域、横向政府之间,采取相应的公共政策来争夺资源的竞争过程[3]Yu, J., Zhou, L.A., Zhu, G.,“Strategic Interaction in Political Competition: Evidence From Spatial Effects Across Chi⁃nese Cities”,Regional Science and Urban Economics,2016,57,pp.23-37.。本文所要考察的是中国城市(地级市)之间的竞争。需要说明的是,西方政府竞争理论是建立在完全竞争市场假定之上,居民用脚投票引发了辖区政府之间的竞争[4]Tiebout,C.M.,“A Pure Theory of Local Expenditures”,Journal of Political Economy,1956,64(5),pp.416-424.;而中国是政府主导型市场经济,以中央政府为政治权力的核心,引导地方政府将主要精力用于经济和社会建设。

聚焦于地方政府间竞争关系的形成要素,学者们主要围绕竞争内容、成因、途径、模式等展开研究。从竞争内容上看,地方政府间的竞争可以划分为政治市场的竞争、产品市场的竞争和要素市场的竞争[5]唐丽萍:《中国地方政府竞争中的地方治理研究》,上海人民出版社2010版,第46页。。其中,政治市场的竞争形式包括政策、政绩、制度等[6]萧鸣政、宫经理:《当前中国地方政府竞争行为分析》,〔北京〕《中国行政管理》2011年第2期。,本质是为提升能力而竞争;产品市场的竞争目的在于保证一定水平的税基,实质是地方保护主义;要素市场的竞争又称资源市场竞争,地方政府会争先提供良好的基础设施、优惠的经济政策,吸引地区外资金、技术、人才等资源的流入,产业转移竞争就是典型例子[7]罗若愚、张龙鹏:《承接产业转移中我国西部地方政府竞争与经济增长绩效》,〔北京〕《中国行政管理》2013年第7期。。从竞争成因上看,地方政府竞争源于中国式分权治理体系,多是从权力分配、财政收支和考核评价角度进行解释。主要有两种立场:一是“财政联邦”观点,侧重于地方政府的财政分权、经济激励[8]Montinola,G.,Qian,Y.,Weingast,B.R.,“Federalism,Chinese Style:The Political Basis for Economic Success in Chi⁃na”, World politics, 1995, 48(1), pp.50-81; Qian, Y., and Weingast, B.R.,“China's Transition to Markets: Market-preserving Federalism,Chinese Style”,The Journal of Policy Reform,1996,1(2),pp.149-185.;二是“晋升锦标”框架,侧重于地方官员的绩效考核、晋升激励[9]Edin, M.,“State Capacity and Local Agent Control in China: CCP Cadre Management From a Township Perspective”,The China Quarterly,2003,173,pp.35-52.。在强中央政府主导的市场经济中,中央政府通过向地方财政和行政分权,构造地方政府的双向委托代理关系,一定程度上刺激了地方利益追逐动机和“地方法团主义”的形成。依据“政绩-晋升”逻辑,政治集权和经济分权所形成的政治晋升激励,迫使地方加强了地区间的流动资本竞争和市场环境营造;实证研究也检验了省级官员晋升与经济增长的正相关关系[10]Li, H., Zhou, L.A.,“Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in Chi⁃na”,Journal of Public Economics,2005,89(9-10),pp.1743-1762.。从竞争途径上看,地方政府在国内生产总值为主的考核机制下展开对资金、人才和项目的竞争,吸引外部资源要素,措施包括提供优惠政策、提供廉价土地[11]李永乐、胡晓波、魏后凯:《“三维”政府竞争——以地方政府土地出让为例》,〔北京〕《政治学研究》2018年第1期。以及增加基础设施建设、公共产品供给等。从竞争模式上看,有学者依据地方政府制度创新和技术创新程度,划分出进取型、保护型和掠夺型三类地方政府竞争模式[1]周业安、赵晓男:《地方政府竞争模式研究——构建地方政府间良性竞争秩序的理论和政策分析》,〔北京〕《管理世界》2002年第12期。。

已有研究较好地解释了政绩考核压力下,地方官员与上级政府、邻近城市间的动态竞争与博弈[2]刘弘阳:《我国地方政府竞争运行机理及其规制途径研究》,〔成都〕《经济体制改革》2018年第1期。。但我们发现:第一,现阶段政府间竞争已不仅是“强经济增长、弱社会发展”局面,地方政府在非经济领域投入越来越多注意力和资源,例如对不能直接促进经济增长且并非公众强烈要求的“创全国文明城市”等一些社会政策非常积极,这使得竞争结果表现为经济增长的解释路径存在一定局限;第二,较多研究是从激励视角分析地方官员不同的激励方式[3]刘思宇:《“评比表彰”的激励逻辑——基于创建全国文明城市的考察》,〔北京〕《中国行政管理》2019年第2期。、从运动式治理视角分析政策在地方如何推进[4]徐岩、范娜娜、陈那波:《合法性承载:对运动式治理及其转变的新解释——以A市18年创卫历程为例》,〔广州〕《公共行政评论》2015年第2期。,这较好地反映了府际关系中的央地互动,但却忽视了对地方政府间竞争关系如何形成的解释,以及对成因随竞争结果变化的探讨;第三,无论是纵向财政竞争还是横向晋升竞争研究,其实都仅关注了单一维度自下而上的自发竞争,这虽能较好解释地方政府的自利竞争,但对于短期收益不明显的社会政策政府间竞争关注不足。因此,需要进行整体性和深层次的研究与探讨。

地方政府竞争格局由“经济增长”竞争向“社会创新”竞争转变,“社会创新”正日益成为新的政绩竞争标的[5]何艳玲、李妮:《为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期。。两种指向不同结果的竞争,在竞争驱动机制、路径等内在机理上存在差别。本研究从竞争形成的路径切入,在传统的“自下而上的属地竞争”与“自上而下的标杆竞争”两个维度展开,系统梳理中国地方政府间竞争关系的已有理论,并提出了“多任务竞逐”的整体性框架。

二、理论分析框架:地方政府竞争的双向逻辑

1.自下而上的属地竞争传统的政府间竞争表现为“为增长而竞争”,可从行政分权、财政包干和政治激励的内在联系中加以梳理。分权化是以财政体制改革为载体,以中央政府职能和事权为基础,给予地方政府一定的税收权利和自主支出的形式[6]Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., Sacchi, A.,“The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey”, Journal of Eco⁃nomic Surveys,2017,31(4),pp.1095-1129.。1978年十一届三中全会后,我国经济体制逐渐从计划经济向市场经济转型,国家围绕赋予地方更多自主性,使地方政府在经济、社会诸多方面发挥作用,开始了多次分权改革实践。其可大致划分为两个阶段。一是1978—1993年间的财政包干制,经历了“划分收支,分级包干”、“利改税”改革、“划分税种,核定收支,分级包干”等改革,中央政府采取行政分权和财政分权,对地方展开放权让利改革[7]周飞舟:《分税制十年:制度及其影响》,〔北京〕《中国社会科学》2006年第6期。;经济管理和财政收支管理权限下放后,地方政府经济主体地位显现,独立收益索取极大调动了地方政府积极性[8]傅强、朱浩:《中央政府主导下的地方政府竞争机制——解释中国经济增长的制度视角》,〔哈尔滨〕《公共管理学报》2013年第1期。。二是1994年分税制以来的改革,核心在于中央政府与地方政府之间在事权和财权上的分配[9]陈骁:《分税制、地方政府竞争与地方政府债务》,〔北京〕《中国行政管理》2014年第11期。;虽然该阶段税收制度的改革带有明显集权成分,但并未改变前期形成的地方独立利益主体地位。这一系列改革,使得地方政府发展经济的独立自主性显著提高,由向中央要资源转变为向市场寻求资源,竞相通过包括土地优惠、税收优惠、环境准入等在内的手段来发展地方经济[1]曹正汉、史晋川:《中国地方政府应对市场化改革的策略:抓住经济发展的主动权——理论假说与案例研究》,〔北京〕《社会学研究》2009 年第4 期;梁若冰、韩文博:《区域竞争、土地出让与城市经济增长:基于空间面板模型的经验分析》,〔北京〕《财政研究》2011年第8期。。

地方政府竞争还与官员晋升体制等政治因素密切相关,总体上形成了中国式财税竞争理论和晋升锦标赛理论相结合的竞争激励模式[2]Qian,Y.,&Weingast,B.R.,“Federalism As a Commitment to Reserving Market Incentives”,Journal of Economic Per⁃spectives,1997,11(4),pp.83-92;张五常:《中国的经济制度》,〔北京〕《中信出版社》2009年版,第166-177页;周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,〔北京〕《经济研究》2007年第7期。。中央政府可以利用任命、干部交流和晋升手段影响地方官员的发展,拥有维持政治集中的目的性和有效手段。有学者提出“经济合作的政治激励约束”和“市场进入的政治参与约束”两条推论,解释地方保护主义和重复建设问题,揭示了政治集中对地方经济行为的影响;加之中央对地方经济表现考核的重视,晋升锦标赛就是权力集中与强激励结合的治官模式[3]周黎安:《“官场+市场”与中国增长故事》,〔上海〕《社会》2018年第2期。。政治激励因素极大提高了地方政府经济行为的积极性,如大力改善基础设施,反映了“你追我赶、相互竞争”的政治激励模型。即使有时不能通过晋升获取政治利益,地方官员仍会通过扩张地方资源和经济社会规模来实现“自我晋升”。由此,构成中央政府主导下的地方政府竞争框架,总体上概括为财税竞争和政治锦标赛理论;核心是政治集权下的经济分权,地方政府之间围绕经济领域指标(GDP增长率),展开积极绩效竞赛,优胜者可能获得晋升。

2.自上而下的标杆竞争上级政府主导的竞争激励对维持经济增长和社会发展之间的均衡非常重要。自上而下的竞争奖励机制,是一种上级政府制定一系列目标,并以奖励来激励下一级政府之间竞争取胜的机制[4]Li, B.,“Top-down Place-based Competition and Award: Local Government Incentives for Non-GDP Improvement in China”,Journal of Chinese Governance,2018,3(4),pp.397-418.。“评比表彰”是其中最富代表性的一种,优胜的地方政府可获得相应表彰和荣誉[5]文宏:《权威表彰、标杆激励与地方官员晋升——基于2015年全国优秀县委书记评选的实证数据》,〔成都〕《社会科学研究》2018年第4期。。非经济领域的竞争模式,典型的有创建“文明城市”“卫生城市”等[6]文宏、郝郁青:《运动式治理中资源调配的要素组合与实现逻辑——以武汉市创建“全国文明城市”活动为例》,《吉首大学学报(社会科学版)》2017年第6期。。有统计显示,改革开放以来,仅中央政府和各部委开展的全国性评比表彰就已近30 项,涉及社会治理、生态环境、历史文化等诸多领域[7]周晔:《合法性视域下的“评比表彰”:行动逻辑、功能局限及治理——以中央政府及职能部门组织的评比表彰活动为例》,〔北京〕《中国行政管理》2014年第9期。。其形成的历史背景是,20世纪80年代中期开始,目标责任制逐渐成为地方干部考核的主要运作机制,至1995年,考核体系主要分为经济建设、社会发展和精神文明建设三大领域;自1989年10月全国爱卫会发布文件启动评选国家卫生城市活动,自上而下的标杆竞争逐渐发展为各类评比表彰项目与目标责任制相结合的制度体系。就实践情况来看,各级地方政府也更多在非经济领域投入资源和注意力。

“评比表彰”的竞争激励手段,鼓励同级地方政府之间的竞争。其实现机理是在具体行动中,中央政府通过设计清晰的指标展现政策目标;再通过差额选拔、逐级淘汰、动态更新,使想获取该荣誉称号的地方官员持续参与项目竞争。与前文提到的“钱”“权”竞争激励手段不同,各类“评比表彰”既无直接经济利益,也无公开增加晋升博弈;其目的是赢得可以反映地方优势成绩的权威认可,以及改善社会治理状况,让市民有更多获得感、幸福感。地方官员会将评比表彰项目中的各项指标,视为上级考核评估的一部分,所获得的表彰称号也被视为更重要的政治资本[1]Zhang,Y.,and Li,B.,“Motivating Service Improvement with Awards and Competitions-hygienic City Campaigns in Chi⁃na”,Environment and Urbanization,2011,23(1),pp.41-56.。当然,参评单位还能从中得到上级政府的资金支持,地方官员也会因评比表彰运动而获得额外奖励[2]李振:《作为锦标赛动员官员的评比表彰模式——以“创建卫生城市”运动为例》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2014年第5期。。因此,即使存在激烈的竞争,地方官员仍表现出极高的积极性,证明了实现社会创新的标杆竞争在实践中确实发挥着重要作用。

图1 中国地方政府间竞争激励的整体性框架

三、自下而上的属地竞争:以区域性港航管理为例

党的十九大报告和2018年中央政府工作报告提出,将粤港澳大湾区定位为我国跨区域合作的建设重点,大湾区建设主要是以港口和航道资源为基础,形成“港城一体化”发展模式。但大湾区内沿海、沿江港口众多,航道资源丰富且复杂,各地区特点和经济结构差异较大,给大湾区建设带来了竞争。本文选择港航资源作为粤港澳大湾区区域治理研究对象,出于以下几点考虑:一是港口和航道作为大湾区的核心竞争力资源,在该区域内最具典型性;二是港航资源功能丰富,是综合地区交通基础设施、区域公共运输服务和物流产业发展等特征的集中体现;三是现阶段区域内发展成效远未达到预期,提高政府治理效率应是重点研究的方面;四是其功能发挥不仅能促进区域经济发展,更能统筹带动社会要素的流动,意义深远。

1.行政地位的错位匹配大湾区组成城市分属不同行政区划规模等级,一定程度影响着政府间的合作。粤港澳大湾区在行政区划和事务管理上非常复杂,可概括为“一个国家、两种制度、三个关税区、四个核心城市”,区域融合难度较大。首先,湾区由包括广东省的广州、深圳、珠海等9市,以及香港特别行政区和澳门特别行政区的“9+2”城市群组成,主体数量较为庞大。在“一国两制”背景下,广东省内城市与特别行政区之间的府际合作,远未有内地依靠行政权力协调那么顺畅和高效。其次,“三个关税区”是指区域内粤港澳三地属于不同关税区域,根据WTO贸易协议,在单独关税区内,均按该地区政府颁布的海关法规对货物进出境实施监管、关税及其他各税的征免;在实际运作过程中,职能部门对港口、口岸进行管理和检查,而三个关税区域各个部门之间互不隶属并且难以在业务上协调沟通,从而就会降低港口的效率。最后,“四个核心城市”是指香港、澳门、广州和深圳,但地区之间资源高效整合短期内难以实现,“龙头之争”一定程度上会给预期的协同效应带来消极影响。此外,因为经济制度、法律体系和行政体系的差异,各类要素实则难以形成较高程度的流动。因此,在主体间行政区划和规模等级差异较大的情况下,如何让大湾区城市形成“融合”发展态势、破除行政和制度壁垒,如何让要素顺畅流动、资源优化配置,如何形成有机整体以提升效率、释放整体优势,是粤港澳大湾区发展面临的最大挑战。

大湾区组成城市在行政地位方面亦体现出较高的复杂性。区域内包括计划单列市、副省级市、地级市、经济特区和特别行政区,不同行政级别意味着自主发展权限存在差异。其一,“计划单列市”也即国家社会与经济发展计划单列市,是指在行政建制不变的情况下,省辖市在国家计划中被赋予相当于省一级的经济管理权限。自1997年国家最终确定深圳等五个城市为计划单列市后,其地位一直延续至今。计划单列市同时列入副省级市,具有省一级行政级别的工作要求和待遇、经济管理权限,其党委、人大、政府、政协的正职均由中央组织部任命。其二,深圳和珠海又同属于经济特区,两个城市专门享有党中央、国务院制定的特殊政策。在经济特区制度下,深圳市又被定位为“两区三市”——全国综合配套改革试验区、全国经济中心城市、国家创新型城市、国际化城市和中国特色社会主义先行示范区。其三,特别行政区地位较为特殊,特区立法机关可以根据基本法规定按既定程序制定法律,实行与内地不同的社会经济、政治和文化制度。更关键的是,中央政府所属各部门,各省、自治区、直辖市均不得干预其自行管理的事务。行政地位上的不同意味着地区管理权限的差异,无疑增大了地方政府之间的协调难度。

2.府际的话语权争夺大湾区内深中通道建设方案的制定和执行,亦反映了地方政府之间的话语权争夺。2015年12月,国家发改委批复同意在深圳和中山两地间建设“东隧西桥”的深中通道。深中通道于2018年9月开始全面建设。与港珠澳大桥相比,深中通道因不受跨境运输限制,得到省内各地方政府的支持。在地理位置上,深中通道位于珠江口虎门大桥和港珠澳大桥之间,由伶仃洋大桥和部分隧道组成;伶仃航道位于伶仃大桥下方,是南沙港和广州港的主要出海航道,也是世界上最为繁忙的黄金水道之一。但在建设方案设计上,却形成了广州“全隧”方案与深圳、中山“东隧西桥”方案的多次辩驳。2013年8月,广东省政府常务会议,同意以“东隧西桥”为推荐方案,“全隧”为备选方案,同时附上广州市政府意见,上报国家发改委。原因在于伶仃洋大桥正处在广州市出海口,限制了日后进出广州港船舶高度。其实,跨越珠江的虎门大桥运行仅四年就难以满足通行需求,起初日均设计通行量为8万辆标准车次,至2017年日均通行量已达16.29万辆标准车次,为设计值两倍之多。依此前车之鉴,在伶仃航道上方建设的伶仃洋大桥,日后可能会影响船舶进出南沙港和广州港,阻碍广州市的港航发展。

由此,虽然广州、深圳和中山三地政府均认为,深中通道建设势在必行,但各主体更关注于自身利益。在“全隧”与“东隧西桥”方案选择中,深圳和中山结盟,广州方面也不断争取机会。广州市委市政府曾共同向广东省委省政府请示,希望采用的方案要实现广深中三市共赢。即便在广东省级层面已决定方案并报国家发改委时,广州市、深圳市主要领导仍争取发表有利于地方发展的意见。广州市大力推动全隧道方案,认为深中通道上建设桥梁,建设高度难以满足广州港船舶高度的最大值。广州市人大常委会主任陈建华(曾任广州市市长)曾在2018年1月广东省十三届人大一次会议召开期间,以省人大代表身份提出调整“东隧西桥”方案。从中能够看出,大湾区内城市的竞争力与港口的发展优势密不可分;深中通道建设方案的选择,实质是地方之间的利益之争,行政权威在博弈中发挥了不可忽视的作用。

3.基础设施的无序建设在地方经济发展的保障方面,地区之间的竞争关系也易致使港口、航线等基础设施无序发展与重复建设。由于大湾区经济发展主要是依靠港口、航线等基础设施争取竞争机会,基础设施条件完善与否是影响地方经济发展的重要因素,这也成为地方政府竞争的重要领域。截至2017年底,广东全省港口共有生产性泊位2715个,其中万吨级以上泊位309个,约占全国1/8,居全国第二。在航道里程上,广东沿海航道通航里程维持在4742km,内河航道通航里程为12108km,其中三级以上航道里程1008km。为扩大市场规模,地方政府不断扩大港口数量和提高功能定位,却也凸显出无序发展的弊端。一方面是整体数量庞大,至2017年,广东省沿海航道共有198条,航道总里程4742公里,其中主要进港航道10万吨级及以上航道9条(段),通航里程234.5公里;1万吨级及以上航道40条(段),通航里程558.8公里;万吨级以下航道149条,通航里程3948.7公里。虽然区域内港口和航线数量和体量十分庞大,但各地区均在进行类似的规划和建设。另一方面也体现了在功能定位上的无序发展。如广州港在使用功能设计上包含出海航道南北两段,总里程156.2km;但南北两段在实际运转中是难以兼容的,南段主航道定位为10万吨级集装箱船不乘潮单向通航、5万吨级集装箱船不乘潮双向通航和12万吨级散货船乘潮单向通航,而北段主航道仅为5万吨级船舶乘潮通航。还如湛江港分为30万吨级主航道和内航道,主航道定位为30万吨级船舶乘潮单向通航,而内航道仅通航7万吨级船舶,二者水深分别为21.9m和13.6m。功能丰富的优质贸易港口集群,能够吸引加工工业集聚,改善基础设施环境,提高生产效率,发挥对区域经济增长的推动作用。但地区之间、地区内部在航道数量和具体情况上有显著差别,给地区间整合和协同增加了难度。港口和航线的过多重复建设、功能设计上的差异,使得通航十分困难,造成资源的过多浪费,难以为经济社会发展提供更好的支撑与引导。

4.自主发展的“零和博弈”从港口发展趋势对比来看,港口的快速发展反映出地区之间存在激烈的市场竞争。地区之间在地理位置上相距不远,又面对相同的市场环境,使得竞争关系的形成难以避免。2017年大湾区总体货物吞吐量超过15亿吨,集装箱吞吐量超过7000万标准箱(TEU),其中深圳、香港、广州位列世界港口集装箱吞吐量前10强。2017年,广东省港口完成货物吞吐量19.8亿吨,居全国第二,其中广州港完成5.9亿吨,居全球港口第五位,湛江港完成2.82亿吨,与深圳港、东莞港和珠海港非常接近;完成集装箱吞吐量6627万TEU,居全国第一,珠江口同时拥有两个2000万TEU以上的世界级港口,其中深圳港和广州港分别完成2521 万TEU 和2037 万TEU,分居世界第三位和第七位。再考察主要发展型港口的变化趋势。2018年一季度,广州港和深圳港的货物吞吐量都表现出较快的增长,均保持在10%左右的增长速度;珠海港集装箱吞吐量更是实现了31.09%的增长。以上数据均反映出粤港澳大湾区港口发展的特点,地方政府面临大湾区内部激烈的市场竞争。

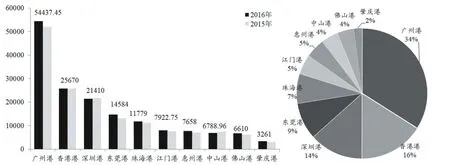

组成地区之间的激烈竞争,在经济发展程度、港口货物吞吐量、集装箱吞吐量等方面均有所体现。首先,各地区的生产总值,体现了地区间经济发展很不平衡的状况。各地区统计年鉴显示,2016年香港全年地区生产总值为22125.7亿元,广州市为19547.44亿元,深圳市为19492.6亿元,远远高于江门市的2418.78亿元、佛山市的2226.37亿元和肇庆市的2084.02亿元(如图2所示)。其次,在港口货物吞吐量方面,各地区2016年相比2015年有小幅上升,总体变化不大。2016年大湾区内货物吞吐量前三的港口,依次是广州港(54437.45万吨)、香港港(25670万吨)和深圳港(21410万吨),分别占大湾区年吞吐总量的34.00%、16.03%和13.37%(如图3所示);远高于肇庆港3261万吨。最后,考虑集装箱吞吐量这一重要衡量指标,2016年广州港吞吐量为1885.77万TEU,深圳港为2398万TEU,但中山港和珠海港分别仅有135.54万TEU 和165万TEU。总体而言,以上数据体现了粤港澳大湾区整体上具有明显的竞争优势,但也显示出不同地区港口运营上的快速发展和激烈竞争的形势,地区之间在经济发展和港口运营管理上逐渐拉开差距。这从侧面反映了地区间市场竞争关系难以避免和自主调和,需要从国家总体层面进行规划和调整。

图2 地区年生产总值(亿元)

图3 地区港口年货物吞吐量(万吨)和占比

四、自上而下的标杆竞争:以创文明城市竞赛为例

本文在研究粤港澳大湾区自上而下的标杆竞争时,选择中央精神文明建设指导委员会组织、各市作为参选主体参与的全国文明城市评比活动为例。选择缘由包括:一是权威表彰意蕴明显,全国文明城市是目前国内城市综合类评比中的最高荣誉,也是最具价值的城市品牌,是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号;二是地方可获得潜在收益,成为文明城市能提高城市的知名度和美誉度,吸引投资刺激经济增长、带动旅游业的发展;三是能明显改善社会治理状况,市民将成为最直接的受益者。

1.评比开启的指标考核标杆竞争的目标导向是早日达标,清晰、量化的指标体系是开启评比竞赛的前提和基础。评比竞赛由中央政府自上而下发起,考核指标设置实现了任务的分解。标杆竞争外在表现为“政治达标赛”,上级政府为实现绩效目标,会预先设定绩效指标和标准,下级政府实施情况只需达到及格标准即可[1]王哲:《作为政治达标赛的评比表彰:理论意义与演进逻辑——基于A省“省级园林县城”计划的案例研究》,〔哈尔滨〕《公共管理学报》2018年第3期。。在全国文明城市评比中,由中央文明委设定竞赛中参评城市的绩效标准,通过听取汇报、材料审核、问卷调查、网络调查、实地考察、整体观察等方式,逐一将考核指标落实。从评比内容及程序、考核及评价指标体系等关键内容,均能看出由中央政府及其职能部门组织、开展的各类评比表彰活动,形成的竞争路径是由中央政府自上而下单方面设定的。

评价指标体系的量化展现,使参评城市有了完成“达标竞赛、全面对标”的依据。中央政府及其职能部门作为评判机构与主体,其行政理念、价值偏好等构成对地方政府的权威性评判标准。如2017年版全国文明城市(地级以上)测评体系,由3大板块、12个测评项目、90项测评内容、188条测评标准构成。板块包括牢固的思想道德基础、良好的经济社会发展环境、长效常态的创建工作机制,具体测评内容和标准兼具细化和量化的特征,如:市民对志愿服务活动认同和支持率≥90%,注册志愿者参加活动人数占注册总人数的比例≥70%,城市市辖区劣于Ⅴ类水体断面比例连续三年下降或无劣于Ⅴ类水体,等等。至此,参评单位不再追求指标绩效最大化,而是达到判定方预先设定的客观标准即可。因此,上级常借助量化机制将任务分解,这些可清晰测量的任务将得到下级更多的注意,以实现有效竞争激励。

2.评比过程的“奖优罚劣”全国文明城市评比活动表彰数量逐年增加,城市之间的竞争不断加剧。2003年中央文明委第二次全体会议讨论通过评比表彰暂行办法,开启了城市的综合评比;2005年公布了首批表彰城市,此后每三年一次,至今已举办五届。2019 年3 月20 日,中央文明办确定2018—2020 年创建周期“全国文明城市提名城市”,批准确定391 个城市、直辖市城区、县为2018—2020年创建周期全国文明城市提名城市。广东一共有8个地级市上榜,分别为河源市、揭阳市、梅州市、清远市、汕头市、韶关市、湛江市、肇庆市。广东省下辖21个地级市,历届获奖情况如表1所示。

根据《广东省公民文明素质和社会文明程度提升行动纲要(2017—2020年)》,珠三角将在2020 年建成全国文明城市群,纲要从省级政府层面对各城市政府提出明确要求。对于有机会参与全国评比的城市而言,创建难度更大,创建要求也更高,各提名城市竞赛上的“提质、升级、再动员”工作不断加强。2018 年10 月至年底,汕头市响应“提质升级”号召,建立了奖优罚劣机制。对每轮评比前三名的街道(镇)奖励50万元,每轮评比前三名且总分90分以上的街道(镇)追加50万元奖励(合计100万元);每轮评比前三名且总分95分以上的街道(镇)合计可获150万元奖励;评比排名后三位且评比得分在75分以下的街道(镇),予以全市通报批评,责令该街(镇)党(工)委主要领导在汕头电视台公开检讨,乃至报请市委常委会,对相关街道(镇)党政主要负责人进行免职处理[1]《汕头:全域全方位对标推进创文提质升级》,http://gd.wenming.cn/civilization/201812/t20181220_4944292.html,2018年12月20日。。在汕头市已完成的两轮评比工作中,金平区鮀莲街道均位列全市后三名,街道党政主要领导受到免职处理;位列后三名的街道(镇)党委书记也于2018年11月28日晚在电视上向市民做检讨。

表1 广东省地级市历届“全国文明城市”称号获得情况

2019年2月26日,汕头市潮南区召开创文提质升级再动员大会,明确进一步强化“奖优罚劣”机制,安排近1000万元的财政资金奖励新一年的创文工作。具体而言,对在全市每一轮评比中区级排名后3位且分数低于85分的镇(街道),各扣除30万元工作经费;对每一轮评比中进入全市前10名的镇(街道),予以奖励“罚劣”所得的全部资金。每轮市评比和区督查两级分数加权计算后,最终分数排名前3位的镇(街道)各奖励30万元,对其中分数90分以上的追加奖励20万元,分数95分以上的追加奖励30万元。两轮督查结束后,依据督查成绩排名、日常考核情况等各确定50个村(社区)作为以奖代补对象,每个按不同等级奖励4万至10万元[1]《汕头潮南区强化“奖优罚劣”机制 1000万元奖励创文工作》,http://gd.wenming.cn/civilization/201902/t20190226_5016069.html,2019年2月26日。。

对于省级评比落选城市而言,竞争压力之大可想而知。2018年12月5日,汕尾市城区举办创建广东省文明城市誓师大会,市委常委、城区委书记李庆新作动员讲话时表示,“必须严肃追责、倒逼落实,彻底甩掉‘全省唯一不是省文明城市’的恶名”[2]《城区举办创建广东省文明城市誓师大会》,http://www.sohu.com/a/280104313_810821,2018年12月6日。。大会现场授予在2018年11月份“创文”测评中排名前三位的单位“红旗奖”,对排名末尾三位的单位发放“乌龟牌”。同时,要求企业代表、区直挂驻单位和有关村(社区)主要负责人员,现场作表态发言。由此,在量化基础上,上级对重点关注的量化任务进行奖励或惩罚,如果有些任务有着更大压力或后果(比如“一票否决”),下级可能会更多予以关注。

3.评比流程的逐级淘汰通过差额选拔、逐级淘汰的评选流程,地方政府之间形成了同级竞争的关系。全国文明城市的评选流程为:一是中央文明委下达各省创文先进城市名额,设置上限;二是各城市自愿申报,但需为“全国文明城市工作先进城市”的受表彰单位;三是逐级推荐,由各级文明委审核后择优逐级向上推荐,省文明委测评后按照名额推荐先进城市;最后是中央文明委审核测评,公示表彰。为保持每届评比过后,有热情的城市继续参与进去,参评而未获得表彰的城市仍可获得“先进城市”称号,提前具备参加下一届评比的资格,从而维持创文竞赛的可持续性。对于已获得表彰的城市,若想再次获得文明城市称号,仍需要接受每届的复查:先自查,再向省文明委提交保留称号的申请,复查后向中央文明委申报。在全国文明城市评比表彰运动中,参评城市要耗费大量时间和资源,需要近十年的时间来准备以及认真对待每三年一次的复查。

评选流程中的“差额选拔、逐级淘汰”和“落选补偿、每届复查”机制设计,意味着地方政府只要胜过同级,便可“走在前列”从而获得参加下一轮竞赛的机会。在实践中,给予落选者再次参与的优先机会,以及每届复查的动态监督,不断对参评城市施加压力。地方政府需要始终保持积极性,否则将可能被“摘牌”。评比表彰计划开展多轮比拼,未来又会在同一领域出现新的、更高的标准,直至获奖名单实现全覆盖,因而激发了持续开展的内在动力。因此,差额选拔和逐级淘汰的机制,使得同级地方政府之间相互竞争;落选补偿和每届复查的机制,则使竞争状态得以持续。同级别地方政府之间需要不断比较,由此形成相互追赶、超越的竞争氛围。

4.评比结果的激励刺激评比结果的激励刺激对评比表彰形成的竞争关系的延续至关重要。在中央文明办2019年3月20日公布的28个省会(首府)、副省级城市测评成绩及排名中,既有测评成绩及排名,还对排名靠前的单位给予表扬,对未达标城市予以通报批评和惩罚。该文件中,2018年测评成绩排名靠前的有10个城市,包括山东省济南市、浙江省杭州市、福建省厦门市等,都受到了公开的通报表扬。而对测评成绩未达到80分的9个城市,包括新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、西藏自治区拉萨市、江西省南昌市等,予以公开通报批评。更为严格的是,根据《全国文明城市创建动态管理措施(负面清单)》的规定,宁夏回族自治区银川市测评成绩未达70分,被停止全国文明城市资格一年。

评比结果的激励刺激,包含正向的激励和反向的激励(惩罚)两个方面。一方面,评比表彰的结果不仅意味着对“优异者”的肯定与鼓励,而且也容易彰显示范效应和发挥导向作用。在某一领域中形成的特色性理念和管理模式,将成为其他地方政府学习、借鉴的模板。同时介入的宣传报道和表彰赞扬,传播了政府创新的先进经验,极大地增强了创新者的荣誉感。尤其在信息化和网络化时代,网络媒体拓展和扩大效应使得激励效果更加显著。但另一方面,每届评比活动均有城市受到公开通报批评,甚至停止全国文明城市资格一年的严重惩罚。问责制提供了反向激励的可能,影响着一座城市的舆论氛围,甚至可能影响常规性干部评估和晋升。由此,“正面形象营造”和“负面通报鞭策”两方面,共同形成了激励刺激,营造出激烈的竞争氛围。

图4 标杆竞争的闭环机制设计

五、 结 语

我国区域治理中实现经济高质量发展、达成社会创新要求的关键动力,是不断健全发挥中央和地方两个积极性的体制机制。基于经济激励理论和政治激励理论的传统思维,已难以解释地方政府在非经济领域如火如荼的竞争行为;基于“锦标赛”和“达标赛”的形式特征,难以置身于政绩竞赛的现实场景中理解竞争激励的组织逻辑。针对现有文献与现实之间的差距,本文构建了包含“自下而上的属地竞争”和“自上而下的标杆竞争”的整体性分析框架,并通过粤港澳区域治理中的港航管理和创全国文明城市两则案例,进行了实证研究。通过以上分析,本文得出四点结论。第一,地方政府职能结构从注重经济职能到多目标任务转变,实际存在两种竞争形成路径或模式:一种是传统的“自下而上属地竞争”,竞争的形成和运作完全是地方政府自主选择,通过税收分成和晋升博弈激发竞争关系的形成;另一种是“自上而下的标杆竞争”,竞争的形成和运作单纯由上级政府营造,通过赢得权威表彰和换取市民认可激发竞争关系的形成。第二,属地竞争是地方分权化改革后寻求税收分成和晋升博弈的过程,城市行政地位的错位、激烈的市场竞争,均体现出为属地利益而争夺话语权,是自主选择来追求绩效最大化的组织过程。第三,标杆竞争的形成路径是由中央政府自上而下单方面设定的,是通过评比开启的指标考核、评比过程的奖优罚劣、评比流程的逐级淘汰和评比结果的激励刺激等机制设计,实现上级定标准、下级自愿参加的达标过程。第四,地方政府职能结构已由注重经济职能向均衡性的多目标任务体系转变,同时地方政府围绕经济增长展开的属地竞争,以及围绕社会创新而展开的标杆竞争,意味着地方政府之间处于围绕多种任务竞相追逐的状态。

本文的研究发现,一定程度上丰富了以府际关系为视角的政府竞争激励理论研究,有助于我们更好地理解地方政府间竞争关系形成的互动机制及其特征。但受制于获取数据的限制,在实证检验方面的探索相对不足。未来可聚焦于地方官员的属地竞争或者标杆竞争,对影响要素展开更丰富的研究,以期实现对理论的构建。