从文化传播论角度看海南“公期”和“军坡”两个不同文化圈

2020-03-16张继焦

张继焦,宋 丹

(中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

一、引言

北宋开宝五年(792),海南设琼州府治,建城墙,距今已有1200多年的历史,府城境内鳞次栉比的历史古迹,折射出古代海南社会的点点缩影。当漫步在七井八巷十三街之中,充满岁月感的古城墙残桓、琼台书院、鼓楼等历史遗迹映入眼帘。在府城,宫庙庵堂随处可见且数量众多,例如城隍庙、关帝庙、玉皇三清宫、定福灶君庙、华光庙、关帝庙、天宁寺、三圣宫、林公庙、晏公庙、天后宫、泰华庵、龙神庙和土地公庙等等,这不免让人感到好奇,相较传统宗族村落中一庙一宗祠的设定,为何府城会有如此繁多且集中的宫观寺院?这些神明又从何而来?

文庄路旁,琼台福地供奉着“关圣帝君”的关帝庙内香烟缭绕,香火鼎盛,成为府城地标性的建筑。位于府城西南的甘蔗园村境内,供奉着“张大天君”的张天君庙内保存着清康熙至道光年间的几块“重修张公庙碑”,具有宝贵的历史文化价值。也有部分庙宇因年久失修,难以溯源,只从附近居民口中得知,在他们爷爷辈年少时就存在了。位于鼓楼南边不远处有一座三圣宫屹立在路旁,主殿内供奉着多位神明,且有主次和称谓上的“男女之分”,当地居民亲切地称其为“公祖”或“婆祖”。据庙内石碑记载,此庙在清嘉庆年间就存在了,迄今有二百多年的历史。该庙主神为三圣娘娘,据说是本地神明,且与宗伯里、草牙巷的三圣娘娘(紫苏娘娘、泰华娘娘和火雷娘娘)是“姐妹”。每年的正月十二是鼓楼街三圣娘娘的诞期,“姐妹们”均来此为“大姐”道贺庆祝,庙内头家请道士们设醮做斋,境内居民则携各类供品来庙中祭拜,络绎不绝。祭拜过后,人们还会邀请亲朋好友共赴佳宴,一起“吃公期”,晚上共赏琼剧表演,以此娱神怡神。他们将这种庆贺神明诞辰的信仰习俗称之为“公期”。而在琼山南部的新坡镇,每年农历二三月间则会举行另一种祭祀活动——军坡。新坡被认为是冼太夫人曾经出征的原点,当地为纪念冼夫人会举办盛大的庆祝活动,包括装军、上刀山、穿杖、舞龙舞狮、琼剧表演等一系列活动,同时也少不了宴请各方好友亲朋。在海南部分地区,人们对于此类纪念神明先祖活动的叫法并未做明确区分,“公期”与“军坡”经常使用混淆。而在黎苗聚居的中南部则没有这种说法。那么“公期”或是“军坡”从何而来?它是本地原有的还是从外地传来的?为何同在海南岛上,不同地区对于该活动又有不同的称呼和理解,其各自的文化内涵是否有所不同?这些问题值得探讨。

二、文化传播论的代表人物及其主要观点

文化传播论是继古典进化论后又一经典的西方人类学理论流派。19世纪末20世纪初,为适应资本主义进入帝国主义阶段,更好地实现对殖民地的统治,文化传播论应运而生。不同于古典进化论从纵向的时间视角来探讨人类文化的演变过程,文化传播论以文化地理学的横向视角来研究人类文化的发展,它反对进化论,强调文化在地理空间上的分布。“传播”是指文化或文化特质从发源地流传到其他地方的现象,该理论的基本观点认为人类的创造能力或独立发明的能力是有限的, 人类文化间的共性及其发展应归功于传播,文化的借用多于发明,而不是进化论所认为的“全人类心智的一致性”。文化传播论试图将人类文化史归结为文化移动、接触和借用的过程,认为不同文化间的相似性是许多文化圈相交的结果,文化间的相似性越多,其在历史上发生过的关联就越多,进化论忽略传播迁徙;传播学派从传播角度重构了人类文化史。(1)黄淑娉,龚佩华 :《文化人类学理论与方法研究》,广州:广东高等教育出版社,2004年,第58页。

文化传播论基本上可分为两个流派:德奥传播论学派和英国极端传播论学派。前者代表人物有弗里德里希·拉策尔(F.Ratzel)、弗罗贝纽斯(Leo-Frobeinus)、弗·格累不奈尔(F.Graebner)和威廉·施米特(W.Schmidt),该流派主张人类文化起源多元,以“文化圈”“文化层”的概念来解释文化的传播,因此也被称为“文化圈”传播论。后者代表人物有威廉·里弗斯 (William H. Rivers) 、埃里奥特·史密斯 (Elliot Smith) 和威廉·詹姆斯·佩里 (William James Perry),他们则强调世界上一切文化和文明的源头是古埃及文明,其他地方的文化均是从埃及传播而来,主张文化起源是一元的,因此该学派又称“埃及起源论”或“泛埃及主义”。

作为德国传播主义先驱,著名地理学家拉策尔(F.Ratzel)在其代表作《人类地理学》和《民族学》中,系统地阐述了人类及其文化的地理分布,他将文化要素标注在地图上,通过比较各地区文化要素的相似形态,以“形的标准”推断其历史上的联系。拉策尔强调地理环境决定了人的生理、心理及人类的分布,社会现象及其发展进程。他从民族迁徙的角度论述文化传播的过程,认为各族间文化形式及生活习惯的相似性是文化传播的结果,文化要素是伴随着民族迁徙而扩散的,如若发现两地有一致或相似的文化特质,则两地文化必定存在历史上的同根关系或是某种联系。拉策尔的贡献在于将文化研究与地理环境建立起紧密联系,开创了文化传播的研究。(2)黄淑娉,龚佩华 :《文化人类学理论与方法研究》,第60-62页。弗罗贝纽斯(Leo-Frobeinus)在延续其老师拉策尔的理论及研究方法的基础上,对非洲文化的起源展开研究,他论证了“西非文化圈”的存在,并对其有所发展。他第一次提出了“文化圈”的概念,并考察个文化间相同元素的数量,即量的标准,以此来确定是否来自同源。他认为拉策尔所说的文化的同源关系不局限于个别文化元素之间,还和整个文化圈之间的相似性有关。(3)黄淑娉,龚佩华 :《文化人类学理论与方法研究》,第62-63页。他将西部非洲和美拉尼西亚进行比较研究后发现, 两者在历史发生上的关联现象并不局限于弓箭等武器文化元素, 还涉及到生产技术、衣食住行等人类生活的全部文化要素。在前人已有的研究成果上,弗·格累不奈尔(F.Graebner)进一步发展了“文化圈”理论。首先,他肯定文化的相似性不仅体现在个别文化元素的相似中,还与整个文化圈彼此类似有关。其次,他将“形的标准”与“量的标准”结合,采用一种系统的方法论来判断文化的亲缘关系及历史变迁。他在文化圈的基础上提出了“文化层”的概念,把“作为时间空间顺序确定下来的文化圈,还原为时间上的先后关系,并把时间序列单位层次化客观标准,认为从‘文化圈’叠合部分所形成的‘文化层’,可以推算出各文化层出现的时间顺序和文化现象的转移道路”。(4)黄淑娉,龚佩华 :《文化人类学理论与方法研究》,第65页。之后,奥地利的威廉·施密特(W.Schmidt)和维也纳的学者们也加入了“文化圈”理论研究。他在格氏“形的标准”与“量的标准”的基础上,进一步提出了“连续的标准”和“亲缘关系程度标准”(5)“连续的标准”指某两处相隔较远或无连接的地方, 如若在其中间地区发现有相同或相似的文化要素, 则表明这两地过去有过联系的可能性。“亲缘关系程度标准”指如果两地文化的类似元素在形的方面越显著, 且数量越多, 则足以证明两处相似的文化并非各自独立发生, 而是两地有历史联系和传播的结果。作为补充判断标准;并将文化圈的研究重心从确定文化因素的归属性及文化圈产生的时间顺序上,转移至“文化”的发展水平和历史年代上,他将世界范围的文化圈划分为原始、初级、第二级和第三级,即“文化圈进化论”。(6)高永久等 :《民族学概论》,天津:南开大学出版社,2009年,第37页。

相较之下,20世纪初产生于英国的“极端传播主义学派”的观点更为偏激。该理论最早是由G.E.史密斯(Smith,Grafton Elliot)提出的,并由其学生W.J佩里(Perry,William James)发展完成的。两者均极力主张埃及是人类文化的发源地,认为世界上所有的文明都是在古埃及产生并由此传播出去的,显然这种观点是激进且极端的,缺乏具体的历史依据,有着明显的漏洞和弱点,难以服众。

综上所述,可以看出文化传播论对文化现象的解释存在着一些问题,它否认人作为文化主体的主观能动性,并且将文化现象与其创造者相互割裂,强调文化不能独立产生发展,只能在适宜的环境中产生,依靠传播实现发展,文化间的相似性就是文化传播和借用的结果;并且它始终也未能解释文化如何起源,源头文化的特质等问题。因此,在20世纪30年代之后,文化传播论不再流行。但这并不表明它没有价值可言,正如哈里斯曾表示,“要说明社会文化的差异和相似,最有力的解释是传播。”(7)[美]马文·哈里斯 :《文化人类学》,李培茱等译,上海:东方出版社,1988年,第12页。该理论曾对国内考古学界产生重要影响,20世纪70年代,我国著名的考古学家苏秉琦先生曾提出过“文化区系类型”理论,他将中国古代文化分为北方、中原、东方、东南部、西南部以及南方六大区系, 表示区域文化演变和传播的过程, 为认识我国古代文化多元起源提供了理论基础。(8)岳小国 :《试析德奥传播理论在中国的传播及影响》,《贵州民族研究》2008 年第 3 期。他认为:“各大区系不仅各有渊源, 各具特点和各有自己的发展道路, 而且区系间的关系也是相互影响的。”(9)苏秉琦 :《中国文明起源新探》,上海:上海三联书店出版社,1999年,第39页。

可见,文化传播论在解释不同地区文化的相互关系、历史上的联系,以及文化传播与演变的过程仍具有借鉴意义。因此,本文以府城公期为例,以文化传播论为理论基础,通过辨析海南民间信俗公期与军坡各自的文化特质,对公期文化圈与军坡文化圈的地理分布进行大致划分,再结合海南移民史,解释该文化圈地理分布形成的原因,最后试将公期与福建境主信俗、军坡与粤西年例粗略地做文化特质的相似性比较。

三、公期文化圈与军坡文化圈

公期与军坡是海南具有特色且历史悠久的两种信仰民俗,为了更为清晰且直观的理解公期文化圈和军坡文化圈的地理分布范围,笔者对岛内公期和军坡的流行区域进行大致划分,如“图1海南岛公期、军坡分布示意图”所示,公期和军坡的主要流行区域集中于红线的右上部分地区,包括海口市、琼山、琼海、文昌、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高和儋县等县市,其中临高和儋县相对较少。而红线的左下部分区域,包括三亚、东方、乐东、琼中、保亭、陵水、白沙、昌江等市县内这两种信俗均甚为少见,可归为无公期和军坡的地区。因此本文对“公期文化圈”“军坡文化圈”及“公期-军坡交叉带”的地理区域划分是基于有公期和军坡信俗的地区,即示意图中红线右上部分区域所展开的讨论。

图1 海南岛公期、军坡分布示意图

公期是一种流行于琼东北、琼东地区的区域性祭神活动,在海口东北部、琼山、文昌一带、定安、澄迈、琼海和万宁部分地区均有此习俗,其中以千年古城府城及海口市区最为盛行。古时海南设琼州府成为全岛的政治、经济和文化中心,公期主要流行于府城及周遭村镇,而后因1926年海口建市,行政中心转移,公期信俗活动则在海口市区开展较多。公期是一种以神明或先祖的诞期为时间节点,以庙宇为主要活动中心,通过一系列酬神娱神活动来庆祝神明先祖的诞辰,以此寄托人们美好祝愿的信仰习俗。一年之中,几乎每隔几个月就会有公期,正月期间最为密集,这段时间府城及周遭村镇中会此起彼伏地“做公期”,家家户户杀鸡宰羊,精心地准备着鸡鸭鱼肉、瓜果斋菜、香烛元宝等各种祭祀品。白天庙中道士设坛做醮,人们在首事带领下双膝跪地,虔诚祭拜,香烟袅袅,人声鼎沸,庙外舞龙舞狮,鞭炮连鸣,呼声连连,好不热闹。公期期间,不论是亲戚朋友,还是并不相识的朋友,人们纷纷发出“来我家吃公期!”的邀请,共享美食盛宴。每当夜幕降临,府城各街区依旧灯火通明,人们结伴相约来看琼剧、木偶戏,海南八音锣鼓喧天,气氛活跃。据笔者调研得知,府城境内民众对“公期”与“军坡”概念有一个较为明显的区分,他们认为在府城神明先祖的诞期称为“公期”,而在一些农村地区才称之为“军坡”。(10)2018年6月至7日,笔者访谈鼓楼三圣宫首事陈成雄、云路里二巷(后巷)林公庙的王村长、万寿亭街火雷庙首事杨少民、金花村林公庙首事王先生等人得知。

农历二三月期间,海口南部、毗邻的定安、澄迈、琼海、万宁等部分地区,以及屯昌绝大部分区域则流行着另一种称为“(闹)军坡”的信仰习俗,其中以新坡镇最为隆重。它以冼太夫人为主要祭祀对象,带有明显的军事信仰文化特征,旨在驱邪安民,消灾赐福。冼夫人历经梁、陈、隋三朝,是岭南地区俚族的大首领,她嫁于汉人高凉太守冯宝为妻,夫妇二人曾主动请命于皇朝,率兵南下海南,平定地方割据势力叛乱,并且请置崖州,使海南重新归入中央政权的统领之中,维护国家统一,促进海南社会安定团结,被尊称为“谯国夫人”。因此,军坡的祭祀仪式与活动大多是围绕着冼夫人曾经的军事活动展开的,带有一定的军事威慑力。例如有模仿当时冼夫人集军、阅军、出军的“装军”表演、上刀山、过火山、穿杖巡游、“婆祖”巡游等活动,也有琼剧、木偶戏、舞虎、舞狮等表演。公期与军坡看似是两种相似的民间信仰习俗,其祭祀仪式和具体活动都有一些相同之处,比如都会请道士来主持请神仪式,有舞龙舞狮、琼剧表演,以及宴请宾客等等,但实际上两者之间有显著差异,他们具有不同的文化特质,在不同区域范围内形成了各自的文化圈及其中心点,两个文化圈之间还相互交织。

公期和军坡作为海南地方性的民间信仰习俗,在一定程度上可作为我们理解民众生活和民间社会的一种思维方式,它反映出地方社会的日常生活、习惯、情感、心理和信仰等诸多方面,是一种文化的产物。此外,它具有着复杂多样的表现形式,以及丰富的文化内涵,体现了地方的社会文化内容与内在的社会秩序。为更清晰地区分公期与军坡之间的差异,笔者将从两者所具有的文化特质进行分析,并对公期文化圈与军坡文化圈形成的地理分布范围做大致划分。关于文化圈的判别,文化传播论者曾提出了若干标准。首先是由拉策尔提出的“形的标准”,即外在形态相似的标准,他提到“要求这样看问题:相互符合的事物特征,并非是事物自身的本质必然形成的结果,也不是被材料或者地理条件、气候条件决定的现象。”(11)克内克特·彼德 :《文化传播主义》,[日]绫部恒雄 :《文化人类学的十五种理论》,中国社会科学院日本研究所社会文化研究室译,北京:国际文化出版公司,1988年,第17页。这里主要指的是人工创造的因素。由此,笔者主要以两者的信仰文化性质为主要区分点,结合名称、祭祀对象、日期及时间跨度、祭祀仪式及活动、祭祀用品、活动场所及范围、集市功能等文化特质进行论述。

(一)公期文化圈

1.敬天法祖——以神明和祖先信仰为主

公期从字面上可解读为“公的诞期”,“公”指的是所奉神明或先祖,亦或是建构出来的集体祖先神。“期”则指神明先祖的诞期,各地区有所不同,一般而言,全年都会有公期并且时间跨度为1—2天。公期是一种多神崇拜的信仰习俗,它以神明祖先为主要祭祀对象,以其诞期为时间节点,开展一系列祭神酬神活动。人们在这一天精心准备各类祭祀用品,认真庄严地进行各种祭祀仪式流程,心存感恩,旨在祈求神明先祖能一如既往保佑一方风调雨顺,合境平安。需要强调的是,实际上,公期所蕴含的思想文化内涵是中国民间信仰的核心理念之一——敬天法祖,即敬奉上天神明与祭拜祖先。敬天信仰是敬畏天道,对自然神的崇拜,教化民众要遵循自然规律,对周遭的环境心存敬畏,感恩珍惜。祖先信仰是中国儒家传统思想的重要组成部分,它展现的是一种慎终追远,通过各种仪式活动表达对先祖的崇敬与感念之情,并相信先祖的在天之灵仍会保佑子孙后代无病无灾,家族兴旺。在琼北地区,尤其是府城,各街坊所奉神明既有雷神、龙王、火雷娘娘和土地公等自然神,也有像关圣帝君、妈祖、岳飞等有功于国、有德于民的历史英雄人物,还有西天庙王佐、海青天海瑞等先贤,以及各家各姓氏先祖。不论何种祭祀对象,民众所求的是集体保护神对本地区集体社群及生存环境的庇护与保佑,即强调集体保护神能保障本境内的生态平衡、道德规范和社会秩序等方面,以此增强民众日常生活的信心,同时体现民众对集体价值观念及精神的慎终追远、崇功报德。

2.公期祭祀仪式及活动——以庆贺诞期为目的

公期的祭祀仪式以庆诞朝为主,旨在庆贺神明先祖诞期。公期的前一天,首事们就聘请道士至庙中设坛做醮,并配以庆诞相关的科仪唱本,一般法事程序包括设坛、上供、烧香、升坛。礼师存念如法,高功宣卫灵咒、鸣鼓、发炉、降神、迎驾、奏乐、献茶、散米、步虚、赞颂、宣词、复炉、唱礼、祝神、送神,期间还会配以八音演奏。(12)资料来源:海口民建委官网 :《鼓楼的三圣宫》,2017-11-24/2019-12-14,http:∥www.mjhk.org.cn.公期当天,宴请宾客“吃公期”、海南琼剧、海南八音、木偶戏、舞龙舞狮等表演,活动内容的丰富程度及持续时间取决于境内居民的经济状况。除了常规的祭祀仪式及活动外,值得注意的是大多数公期是没有装军这项活动的,只有少数被纳入国家祀典的祭祀对象才可能会装军巡游。《正德琼台志》曾记载了农历五月十一至十三关帝会的盛况,“十一日,卫所扮装关王会街游,至十三日毕,集庙中,因演所装游会之戏。军士每于是时为赛,祈保武、官心愿;各带枷锁,有沙刀伫立王像前三日者,谓之站刀;甚有剪焚肉香、膊刺大小刀箭、腰背签枪者。”(13)[明]唐胄 :《正德琼台志》,海口:海南出版社,2006年,第114页。从中可知,关帝会时值府城关帝“公期”且有装军巡游仪式,旨在鼓舞士气,振奋军心,祈求战事顺利,该习俗仍延续至今。

3.公期祭祀用品——喜庆吉祥好寓意

公期期间,民众们为表达对本境神明先祖的崇高敬意以及庆贺诞期的虔诚心意,遵循传统祭祀规范,置办各类祭祀用品以向其献礼。一般公期所用祭品种类包括香烛、金银元宝、三牲或五牲、茶品酒水、斋菜、斋饭、副食小食、京果时果和爆竹等等,其中三牲一般指鸡、猪肉和水产(14)水产视时节而定,一般为鱿鱼、鲤鱼或螃蟹。,五牲则为鸡、鸭、猪肉、鸭蛋和水产。在古代,礼制中有着严格系统的祭祀规范,对国家典祀系统内的神明先祖应献以太牢或少劳礼,府城许多神祖虽属民间祭祀,但却绝非为官方所抵制的“淫祀”之列,当地民众为表达对神明先祖的敬意,又要适应地方经济条件,于是将海洋社会中珍贵的水产献礼于神祖,既符合祭祀体制又能表达其虔诚心意。此外,祭品数量一般为单数3或5份,并且所献祭品大多蕴含如意吉祥的好寓意,例如副食小食一般会选取红包(红馒头)、寿桃和寿面,寓意红红火火;京果时果则会选取苹果、橘子和柚子等,表示平平安安,大吉大利。

4.公期活动场所及范围——以庙宇为中心,以神明先祖所辖之境为范围

公期大多以神明先祖所栖之庙宇为主要活动中心,一般在庙宇内外开展相关祭仪活动。由于公期的祭祀对象种类繁多,既有自然神明,也有历史英雄人物、先贤先祖等等,是一种多神信仰。因此,公期的主要活动场所为不同的宫庙内外,祭祀仪式大多是在庙中进行,酬神赛戏则会选择庙内戏台或庙外附近空地搭建戏台,并出演固定琼剧曲目。公期的活动范围与不同神明先祖所辖范围有所关系。多数情况下,公期的活动是在小范围内进行的,所能辐射的地理区域也就是神明先祖所辖之境内,而像关公、城隍等带有国家祀典性质的神明公期时,可能会有巡境仪式,因此活动范围会相对较大。

5.公期的集市功能——高级中心市场

公期中“吃公期”“迎神赛会”等活动既能促进人际交往,又能增进商业贸易往来,有利于社会商贸网络的形成与巩固。不论是有着“七井八巷十三街”城市格局的府城,还是现在的海口市区,它们同作为政治、经济、社会和文化中心,其城市化发展水平、商品经济状况和基础设施建设等方面较乡镇和农村地区更为发达完备,拥有专门固定的交易地点和集散区域,商品种类丰富且齐全,可以满足不同层次人群及大范围的消费需求,因此能够形成辐射周边地区的高级中心市场。

6.公期文化圈中心及其地理范围

综上所述,公期文化圈具有“敬天法祖”的信仰文化特征,是一种以神明祖先为主要祭祀对象的多神信仰习俗,其祭祀仪式及活动围绕庆贺神明先祖诞期而展开,包括道士设坛做醮,祈福禳灾,海南琼剧、舞龙舞狮、海南八音、木偶戏和宴请宾客的“吃公期”等。其活动场所为不同类型的宫庙,并以其为公期的主要活动中心,在宫庙内外开展酬神赛戏,辐射范围以不同神明先祖所辖区域为据,大多为宫庙附近街坊、社区等区域,所展现的是当地民众对集体价值观念及精神的一种慎终追远和崇功报德。目前,公期文化圈以府城及海口市区为中心,包括海口东北部、琼山、文昌一带、定安、澄迈、琼海和万宁等部分地区,均能找到相似或相同的文化特质,从而推测上述各地区间存在着文化相似性,由此可将该区域大致划分为海南公期文化圈。

(二)军坡文化圈

1.军事信仰文化——以冼夫人信仰为主

一般认为,军坡信俗起源于历史上冼夫人阅兵比武点将出征的军事行为。(15)冯所海,冯健英 :《百说冼夫人》,海南:南方出版社,2018年,第125页。位于海口新坡镇的冼太夫人庙(又称梁沙婆祖庙)被认为是“闹军坡”最为隆重且火热的地方。该庙始建于明万历三十年(1602),人们为纪念冼太夫人每年齐聚于此,在庙前模当年仿冼夫人带兵出征的盛大仪式,其规模最大的婆祖游行活动吸引了大量游客前来观看,成为全海南最大的军坡节日。据古县志记载,清道光《琼州府志·节序》:“二月迎火雷、高梁郡主二夫人,装军拥从,三日方止。”(16)[清]明谊修,张岳崧纂 :《道光琼州府志》(第1册),海口:海南出版社,2006年,第100页。清光绪《定安县志》描述了农历二月十二当地民众模仿冼夫人出兵显示军威的场景:“儋耳千余峒归附冼氏……二月十二为夫人出兵日,俗人每年次日比列旗鼓,显往日威风。”(17)[清]吴应廉编纂,郑行顺,陈建国点校 :《光绪定安县志》(下),海口:海南出版社,2004年,第796页。又载:“谯国夫人庙在邑城南门外三里许谭览村。……二月十二为夫人生前行军之期。届期,各县行香者云集,舟车络绎,士女殷轸,溟南第一赛场也。”(18)[清]吴应廉编纂,郑行顺,陈建国点校 :《光绪定安县志》(上),第195页。冼夫人作为岭南俚族首领曾主动请命南下,多次平定海南各方叛乱势力,有效招安抚慰俚人族群,维护国家统一,促进民族团结。因此,围绕冼夫人所开展的军事活动是带有一定军事威慑力的,旨在整装军备,振奋士气,鼓舞军心。军坡以冼夫人为主要祭祀对象,通过各种蕴含军旅色彩的祭祀仪式及活动彰显冼夫人的神威显赫,以此驱疫降福、祈求人畜安康。军坡的时间节点不一定以冼夫人的诞期为准,有时会以忌辰或出征装军之日为据,各地各庙有所不同,一般集中于农历二月初六至十二期间举行,活动时长会持续一周左右。最初的冼夫人信仰是祖先崇拜,海南民间部分地区会举行祭祖仪式,当地民众祀奉其为先祖以此保佑子孙贤孝,富贵绵长,但如今军坡更多的是突出一种英雄崇拜、军事信仰文化,祖先崇拜也融入其中。

2.军坡的祭祀仪式及活动——彰显军事神威显赫

首先,根据各地经济状况以及是否跨境联合巡境等因素,具体活动内容的种类、多寡也有所差异。常规的军坡活动有装军、上刀山、过火山、穿杖、“婆祖”巡游、琼剧、木偶戏、舞虎、舞狮等表演。祭祀仪式以升功朝为主,道士设坛做醮,配以《升功朝》等科仪奏本,同时婆祖神像被抬至高位,意为“上朝”。以新坡镇军坡为例,“闹军坡”从正月初四开始一直延续至农历二月二十四,祭祀仪式包括卜选婆头、请神、封斋、退神、招兵、圆军、开光、回娘家、装军、上朝斋、开斋、占卜年情和洗口。(19)沈志成 :《海南文化遗存》(下),海口:南海出版公司,2014年,第671-672页。这其中,上刀山和穿杖这类自虐式的祭神仪式在现今的公期活动所见不多,而在军坡中仍有延续,在道士主持道法仪式后,神主将自行选择“童子”上身,被神祖附体的“童子”出现癫狂状态,仿佛获得一股强大的神秘力量,无所畏惧,英勇非凡,无论是经银杖戳穿面颊,还是赤脚攀登刀山,此刻“童子”成为神主的化身,尽显刀枪不入之态,以圣神力量震慑众人,以彰显将士赫赫军威,神祖神威显赫。同时,也展现出军人们吃苦耐劳,勇气可嘉的精神,可受全民检阅以增强地方民众信心。相较公期,军坡的仪式中还包含着行符巡境,通过抬公行符至所辖境内家家户户,一方面是保佑阖境民众免受瘟疫病痛,祈福禳灾;另一方面,在古代行符还可作为统计与把握当地男丁状况的有效措施。

3.军坡的祭祀用品——缅怀冼太夫人

在祭祀用品上,军坡与公期可谓大同小易,传统祭品有香烛、金银元宝、三牲或五牲、茶品酒水、斋饭、副食小食、京果时果和爆竹等。另外军坡还会将红薯、芋头、韭葱、桑叶、橘枝等生食品作为祭祀品献礼于冼夫人。曾经冼夫人驻军海南期间,倡导要种植红薯、芋头等农作物,现今人们以此表达对冼夫人的缅怀之情。令旗也是军坡中的一个特色,在祭奠冼夫人时发放,令旗呈三角状带花边,双面分别为“冼太夫人”和“令”字样。相传冼夫人提出运用令旗来消除人们入山迷路认为是山鬼作祟的恐惧心理,由此人们将令旗视为冼夫人神威的余绪。(20)关万维 :《琼州文化》,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第213-214页。

4.军坡的活动场所及范围——以冼夫人庙为主的跨境联合协作

因军坡的所祀对象以冼夫人为主,所以相关的祭祀活动仪式多是在冼太夫人庙内外举行,军坡活动范围的大小取决于各地民众参与覆盖的区域情况,以及冼夫人作为集体保护神的所辖范围,可为某街区、某村的保护神,也有视为国家祀典神明。因此,部分地区的军坡是由若干村共同协作完成。例如,各村跨境联合举行婆祖巡游仪式,由此活动所辐射的社区是一个较大的区域范围,规模有所扩大,参与其中的民众数量也有所增多,有利于提高军坡的影响力和知名度。

5.军坡的集市功能——中低级的市场

一般而言,军坡在乡镇农村地区较为盛行。因这些区域城市化程度较低,商贸体系及基础设施较为薄弱,其能满足日常商贸活动的交易点较少,所能供应的商品较为单一且数量较少,较城市来说其集散功能较弱。而军坡活动期间可在短时间内吸引大量人员聚集于此,人口密度大,促进消费,但所交易的商品基本上为一般日用品和易耗品等低级货物,因此军坡所形成的集市以中低级市场居多。

6.军坡文化圈地理分布范围

综上所述,军坡文化圈带有较强的军事信仰文化特征,是一种以冼太夫人为主要祭祀对象的信仰习俗,其常规祭祀活动主要包括装军、上刀山、过火山、穿杖、“婆祖”巡游、琼剧、木偶戏、舞虎、舞狮等表演、宴请宾客的“吃军坡”。围绕冼太夫人庙为主要活动场所,根据各地民众参与所覆盖的范围不同,军坡往往会出现若干地区联合协作“婆祖巡境”等活动,由此军坡的活动范围是一个涉猎面积较大的区域。军坡信俗带有较为浓厚的军事文化色彩,当地民众模仿冼太夫人装军巡境、开展上刀梯、过火山和穿杖等具有一定危险性的祭神活动,旨在表现军人将士吃苦耐劳,英勇无畏,保卫国家的决心和毅力,以神圣力量震慑民众,以此达到彰显神威军威,稳定地方社会秩序的作用。目前,军坡文化圈以新坡镇为中心,包括海口南部、毗邻的定安、澄迈、琼海和万宁等县内部分地区,以及屯昌的绝大多数区域,在这些区域中或多或少都能找到有关军坡相同或相似的文化特质,相互之间存在着文化相似性,因而将该区域大致划分为海南军坡文化圈。

(三)公期-军坡文化交叉带

文初所提“为何海南部分地区的民众将‘公期’与‘军坡’混为一谈,难以分辨”的问题或许有了答案,那就是他们可能身处于公期文化圈与军坡文化圈的交叉地带,即公期-军坡交叉带,例如定安、澄迈、万宁、琼海等市县的部分地区就弄不清楚“公期”和“军坡”。一个地方的民俗文化并非一成不变,它经由经济发展、社会变迁、环境变化、人口迁移等各因素影响,会与其他文化之间发生交融与碰撞,或相互排斥,亦或互相影响又借鉴吸收。现今的公期与军坡在活动种类、表现方式和功能作用上都有着相似之处。例如,它们都是为地方集体保护神举办的酬神赛会习俗,都融合了琼剧、海南八音、舞狮舞龙等表演形式,都有着宴请宾客亲朋,增进社会交往,增强社会凝聚力,促进经济消费的功能,并且均是为了祈福镶灾,保佑合境平安。所以处于公期-军坡文化交叉带中的人们从整体的文化意识上就把公期与军坡视为同类事物,对其中两者细微的差异,以及更为深层的信仰文化内涵的理解较为模糊。另外在海口设市之前,各地流行军坡信俗的范围实际可能比公期大,后来海口成为新的政治、经济、文化中心,作为公期文化圈中心之一的海口市区多“做公期”,称“公期”,可能出现实为“军坡”却唤“公期”的情况,由此综合各种因素后才出现了“公期”和“军坡”混淆的状况。

四、公期文化圈和军坡文化圈形成的原因分析

海南公期文化圈与军坡文化圈之所以形成现在的地理分布情况,这与历史上不同时期、原籍各异的先民们迁徙至海南岛的时间顺序、地理分布及其变迁有着密切联系。海口府城作为全岛文化的溯源地和过琼始祖的发源地,是一个汉族集中居住且频繁活动的区域,其风俗习惯、信仰文化等方面带有明显的汉族特点。笔者在府城调研期间,每当询问受访者祖籍何处时,得到最多的答案就是福建,这不禁让人思考以府城和海口市区为中心的公期文化圈的形成或许与闽人移民有关,而军坡以冼夫人信仰为显著特征。冼夫人作为岭南俚族首领曾带领大批俚人至海南岛开发新土地,建设新社会,维护国家统一,因此军坡或与俚人移民有一定联系。由此,我们可以放眼大陆对岸,试着回溯这些移民的原籍地——福建与雷州半岛,探寻当地是否仍存有与公期、军坡相似的文化习俗,找寻其中相似或相同的文化特质,以此证明两者间文化的相似性。文化传播论中除了“形的标准”外,还补充了“量的标注”,即在两个距离较远的地区,若能找到相同或相似文化特质的数量越多,则能说明两地有同源关系。(21)关万维 :《琼州文化》,第62-63页。笔者试图粗略地找寻公期与福建境主信俗、军坡与粤西年例之间若干相似或相同的文化特质,以此判断其相互关系,而更为准确的文化相似性及同源关系判断还有待进一步细致研究。

(一)公期文化圈的形成与海南移民及其信仰的关系

1.与福建移民的关系

历史上,海南汉族移民曾经在宋代大规模迁徙,而后经元明清,移民数量达到高潮的变化过程。有学者估计,唐代以前海南岛上汉族移民约2万人,唐代增至7万余人,至南宋已达10万余人,元代增加到17万人,明代高达47万余人,清代中叶增至约217万人。(22)陈铭枢 :《海南岛志》,上海:神州国光社,1933年。王俞春曾对历代各姓迁琼始祖的 (共176人) 祖居地和迁入地做过统计(23)海南迁琼先民研究会 :《海南先民研究:第一辑》 (内部出版物) , 海口:2001年。,从中可知:除了祖籍不明的12人之外, 闽籍迁琼共97人,占总数的59%; 除5人的祖籍不明外, 福建籍有50人, 约占75%, 其中福建莆田籍的已超过是时外来人的半数。在文昌、琼山等岛的东部及东北部有47人之多, 占总数的70%。(24)詹长智,张朔人 :《中国古代海南人口迁移路径与地区开发》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2007年第02期。抗战时期,日本人曾对岛上的移民情况过调查:当时全海南岛人口共计235.1万,其中由福建迁来的移民为150万,占全岛人口的63.9%;中原汉裔40万,占17%;客家人(包括临高人)20万,占8.5%;黎人20万,占8.5%;苗人5万,占2%;回民1千人,占0.1%。(25)杨东文 :《海南历史开发过程中的人口迁移研究》,《海南大学学报(哲学社会科学版)》1991年第3期。可见,汉族移民是海南人的主体构成部分,又以闽籍移民为主干力量,中原人士次之。海南历史上第一次大规模移民发生在宋代,当时的移民主体是闽人(包括流落在福建的中原籍人)。符永光曾对该时期闽人迁移至海南的路径及地理分布做过分析,他提到五代十国至宋代是我国北方向南方大举移民的第二次高峰。由于北方中原地区战乱频繁,大批中原人士往东南沿海地区迁移,福建成为人口较集中的地区之一,为解决人稠地少的问题,先民们又往广东、海南及东南亚各国迁移。闽人迁往海南的路径可分为陆路和水路两种,前者是沿着粤东的潮汕平原南下,跨越珠江三角洲,经粤西、雷州半岛直至海南岛;后者则是从闽南沿海乘船直达海南岛,并且大多于岛北至岛东部的琼山、文昌至琼海一线登陆。该阶段的移民类型包括躲避乱世的平民、从征戍守者、商人、农业渔民,以及部分流谪官吏等。(26)符永光 :《海南文化发展概观》,海南:海南出版社,2014年,第65页。大量中原和闽籍先民的到来不仅给海南带来了先进的生产技术,也带来了他们祀神祭祖,崇德报恩,祈福消灾的信仰传统。明清之后,道教逐渐向民间扩散,海南汉族集中区域出现玉皇大帝、真武大帝、关帝、城隍、妈祖、龙王和福德正神等神明崇拜,几经演变,有些成为某街坊的保护神、城市的保护神或者是村落的保护神等等。

2.海南公期溯源:公期信俗与福建境主信俗

公期以各类神明先祖为祭祀对象,以其诞期为时间节点,围绕庙宇内外开展一系列庆贺神明诞期的酬神谢神活动,包括庆诞朝、道士设坛做醮,祈福禳灾,海南琼剧、舞龙舞狮、海南八音、木偶戏和宴请宾客的“吃公期”等,带有“敬天法祖”的文化特质。作为集体保护神的各类型神明先祖能保障本境内生态环境平衡,维护道德规范,维持社会秩序,以此增强民众日常生活的信心;而民众们则通过庆贺神明先祖诞期来表达对集体价值观念和精神的慎终追远、崇功报德。在福建也流行着类似的境主信俗。境是以共同信仰和祭祀为特征的地域单位,每一境内都有居民共同捐建的境主庙,所奉境主就是该社区集体的保护神,具有保境安民,维系基层社会秩序、凝聚境内民众力量的作用。此外,福建也是一个典型的移民社会,民间多神信仰明显,例如玉皇大帝、真武大帝、关帝、城隍、文昌帝君、灶神等等。

(二)军坡文化圈的形成与海南移民及其信仰的关系

1.与雷州半岛移民的关系

那么以海口新坡镇为中心的军坡文化圈又何以形成?这或许与宋代汉族移民大规模迁至海南之前,岛内的主要移民是以冼夫人为代表的俚族移民,受俚人文化影响有关。冼夫人被誉为岭南历史上俚族女英雄,她“世为南越首领,跨据山峒,部落十万余家”。据记载,梁武帝中大通六年(534),海南与雷州半岛就有“千余侗俚人归附”冼夫人,而后在梁大同中,冯冼夫妇曾请命于朝廷,要求领兵渡海南下,在海南岛上设置崖州,使其重新归入中央的统领。清道光《琼州府志·历代沿革表·琼州府》载:“梁大同中,就废儋耳地置崖州,统于广州。时儋耳归附冯冼氏千余峒,请命于朝,故置州。”在建政过程中,冯冼集团首先在归附地儋耳设置崖州,在稳固统治政权后再逐一向岛东部、北部推进,最后实现崖州统辖全岛。(27)冯所海,冯健英 :《百说冼夫人》,海南:南方出版社,2018年,第125页。隋末唐初,除少数汉人移民以外,大量大陆俚人在冼夫人的带领下集群式迁入海南,该时期冯冼集团为平定海南割据势力叛乱,所带去的大批俚人士兵及奴婢等成为了一支移民大军。关于军坡,相传崖州治所迁至汉珠崖郡治后,冼夫人为了振兴武备,树立朝廷威望,由此在二月十二日当天,在州治隔南渡江县的沙源峒举行阅兵比武点将的出征仪式,岛内各峒峒主均率团前来参与,后来各峒也效仿沙源阅兵仪式,各自在当地举行活动,由此逐渐形成了纪念冼太夫人的军坡信俗。(28)冯所海,冯健英 :《百说冼夫人》,第125页。有人表示,现在军坡之所以流行于东、北部汉人聚居区,是因为这些地区的民众是冼夫人时代的俚獠诸族经汉化后的群体,其受冯冼势力的直接影响随即延续(29)关万维 :《琼州文化》,第214-215页。。在汉族移民大批登岛之前,冼夫人信仰及军坡习俗在当地沉积遗留,而后该区域汉化后的俚人又与汉族移民相互影响,文化相互交融,由此才会有公期-军坡交叉带的出现。

2.海南军坡溯源:军坡信俗与粤西年例

海南军坡以冼夫人信仰为显著文化特质,通过装军游神、上刀梯、过火山、穿杖等祭神仪既展现鼓舞军心,整装军备,以示将士们吃苦耐牢,保卫地方平安稳定的决心和毅力到如今彰显神明神威赫赫,可为一方驱除邪疫,消灾纳福,保佑境内合家幸福,阖家平安。而在粤西盛行的年例习俗中确实能找到许多与军坡相同或相似的文化特质。例如,关于年例起源的几种说法中,有一种说法认为年例与冼太夫人有关。茂名地区有着“做年例就是拜冼太的”说法。冼春梅曾做过大量实地调研,表示年例祭祀圈的形成与冼夫人一生的行迹关系紧密。(30)张来卡 :《浅论如何引导和发展茂名特色的年例文化》,《南方论刊》2007年第11期。茂名本地学者、作家颜景友也认为,年例的起源与冼夫人有极大联系。(31)刘岚 :《吴川年例祭祀风俗成因探析》,《湖南科技学院学报》2007年第07期。此外,年例的具体活动和仪式中也有道士主持法事、抬轿游神、舞龙舞狮、娱神演出、宴请宾客“吃年例”等,此外还涉及上刀梯、下火海、穿令、翻刺床等危险性祭神仪式,这些与军坡中上刀梯、下火海和穿杖仪式有着相近的文化特质。

五、结语

文化传播论作为古典进化论之后西方人类学界第二个经典理论流派,对许多文化现象的传播、演变及各文化间历史上的相互关系仍具有一定的解释力。基于此,笔者以文化传播论为理论基础,通过梳理公期和军坡信俗各自的文化特质并对其地理分布大致划分后,提出了“公期文化圈”“军坡文化圈”“公期-军坡文化交叉带”三个概念,用以解释为何海南各地民众对“公期”和“军坡”的认识会有混淆与歧义,同时对公期文化圈和军坡文化圈形成的主要原因进行了论述。

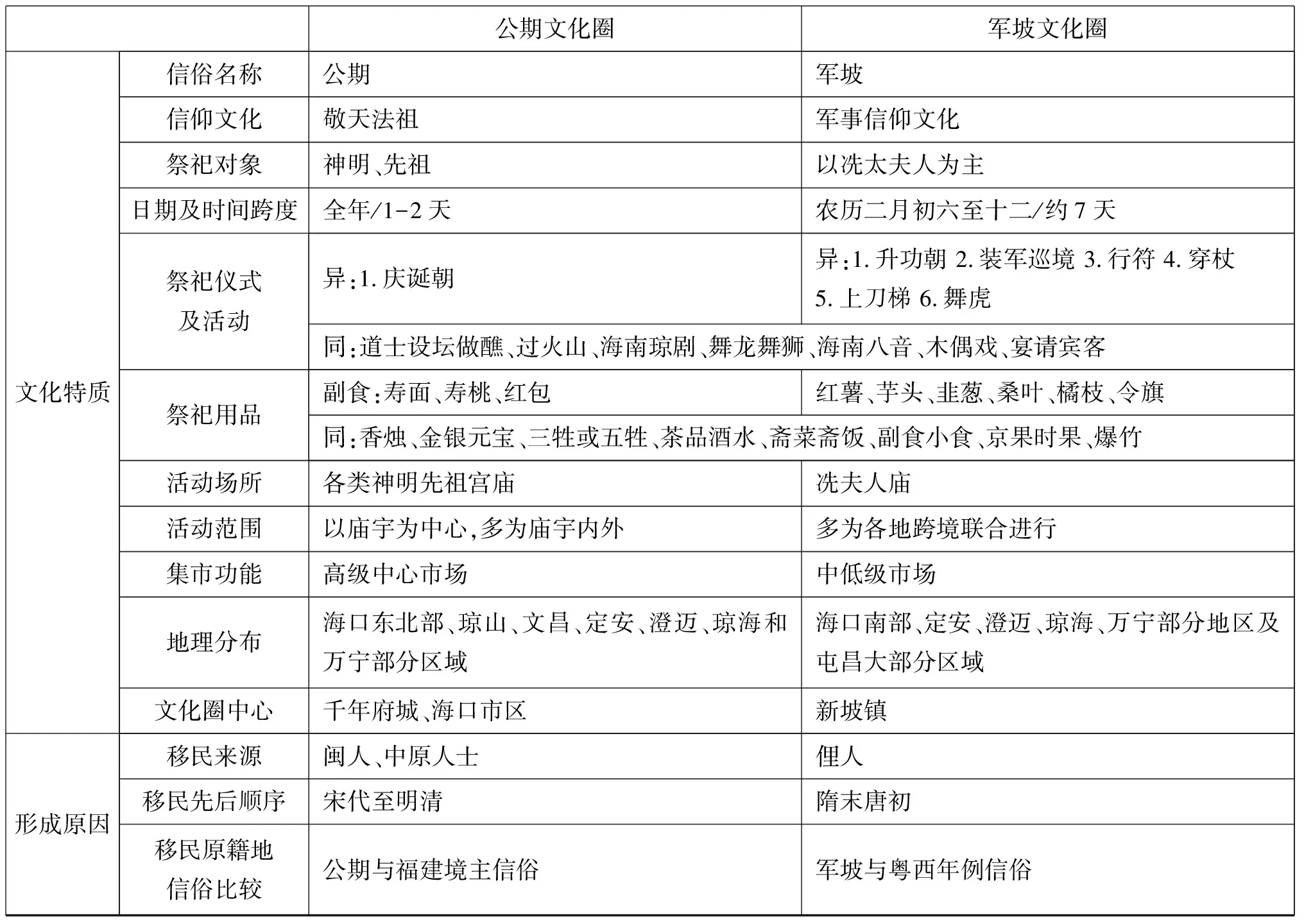

表1 海南公期文化圈与军坡文化圈比较

资料来源:该表由笔者根据公期、军坡相关文献资料整理而成。

首先,从文化特质来看上,公期文化圈是一种具有“敬天法祖”信仰文化特征的信俗。它以神明祖先为主要祭祀对象,其祭祀仪式、活动及其祭祀用品均旨在庆贺神明先祖诞期,主要包括道士设坛做醮,祈福禳灾,海南琼剧、舞龙舞狮、海南八音、木偶戏和宴请宾客的“吃公期”等。公期全年均有且一般持续1—2天,其活动场所为不同类型神明先祖的宫庙,并以其为主要的活动中心,在宫庙内外开展酬神赛戏,辐射于神明先祖所辖不同范围的街坊社区。强调集体保护神能保障本境内的生态平衡、道德规范和社会秩序等方面,以此增强民众日常生活的信心,同时体现民众对集体价值观念及精神的慎终追远、崇功报德。相较而言,军坡文化圈则是一种带有较强的军事信仰文化特征的信俗。它以冼太夫人为主要祭祀对象,其祭祀仪式、活动及其祭祀用品主要是为了缅怀冼太夫人,彰显军事威慑力。除了与公期相似的活动之外,军坡主要涉及装军、上刀山、过火山、穿杖、行符、舞虎、“婆祖”巡游等活动。该信俗一般集中在农历二月初六至十二,约持续一周时间,其活动场所以冼太夫人庙为主,同时根据各地民众参与所覆盖的范围以及冼夫人作为集体保护神的所辖范围决定其活动区域,多数为跨境联合协作。军坡带有较为浓厚的军事文化色彩,展现军人将士吃苦耐劳,英勇无畏,以此彰显神威军威,达到震慑敌军、维持社会稳定的目的,同时也有祈福禳灾,保佑阖境平安的寓意。

其次,从地理分布及文化圈中心来看,公期文化圈以千年府城及海口市区为中心,所覆盖的范围包括海口东北部、琼山、文昌、定安、澄迈、琼海和万宁等县市的部分区域,因其文化圈中心多为城市化程度较高、商品经济较发达、商贸活跃的城市区域,拥有专门固定的交易地点和集散区域,商品种类繁多,可以满足不同层次人群及大范围的消费需求,因此多形成高级中心市场。军坡文化圈则是以新坡镇为中心,所流行范围包括海口南部、定安、澄迈、琼海、万宁部分地区及屯昌大部分区域,该文化圈中心属三级行政区划中的乡镇一级,其城市化程度、商贸体系及基础设施等较弱,贸易时间短且交易点具有流动性,所售商品多为低级货物,因而基本为中低级市场。两个文化圈相互交叉重叠的区域就形成了公期-军坡文化交叉带,具体区域包括定安、澄迈、万宁、琼海等市县的部分地区。

另外,公期文化圈与军坡文化圈形成与移民来源及时间先后顺序有所关联。公期文化圈的形成主要受宋代以后至明清时期迁琼的闽人及中原人士的影响,形成了包括玉皇大帝、真武大帝、关帝、城隍、妈祖、龙王和福德正神等神明在内的多神信仰,成为不同辖区范围内的集体保护神。在回溯闽人原籍地福建后发现,公期与当地的境主信俗有一些相似的文化特质。军坡文化圈的形成则与隋末唐初以冼夫人为首的俚人群体的到来有关,崇尚冼夫人信仰。在对比俚人移民原籍地后发现军坡与粤西年例之间存在着诸多相似或相同的文化特质,对其是否存在同源关系的问题仍待做进一步更为细致的研究。