不同部位异位妊娠的经阴道超声图像特征及鉴别诊断分析

2020-03-13范建华何莎杨小红赵胜

范建华 何莎 杨小红 赵胜

异位妊娠(ectopic pregnancy)是指受精卵在子宫体腔以外着床,包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、子宫壁间妊娠、腹腔妊娠、阔韧带妊娠和宫颈妊娠,占正常妊娠的19.7/1 000[1]。经阴道超声检查的普及技术的提高,使得异位妊娠的早期检出率、准确率得到大幅提升。本研究回顾分析我院住院手术治疗的940例异位妊娠患者的超声影像学资料,总结不同部位异位妊娠的超声图像特征及鉴别诊断要点,旨在提高不同部位异位妊娠的早期诊断准确率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年我院收治的异位妊娠患者940例,所有患者在我院行术前超声检查,并经临床手术、病理证实。患者年龄21~46岁,平均年龄(32.35±1.42)岁;停经时间37~68 d,平均(42.36±1.61)d。主要临床症状为不规则阴道出血,不同程度的下腹痛、腰背部疼痛,部分患者有晕厥史等。血人绒毛膜促性腺激素(β-human chorionic gonadotrophin,β-hCG)均升高,范围164~32 154 mU/ml,平均(4 326.03±325.56)mU/ml。

1.2 方法 使用Siemens Acuson S2000型、GE Voluson E10彩色多普勒超声诊断仪,经腹部探头频率3~5 MHz,经腔内探头频率7~10 MHz。患者取仰卧位,排空膀胱,应用腹部超声探头及经阴道超声探头进行子宫附件的检查。观察患者子宫大小、形态、肌层回声是否均匀,子宫内膜厚度、宫腔内是否存在妊娠囊回声。对于临床实验室检验已证实患者妊娠,宫腔内未见妊娠囊的患者,重点扫查双侧宫角、间质部及附件区是否存在妊娠囊或不均质包块回声。彩色多普勒血流成像(CDFI)观察妊娠囊或包块内部及周边血流分布情况,脉冲多普勒测量是否存在低阻的滋养层血流频谱。患者均与手术及病理结果比较,分析不同部位异位妊娠漏误诊原因。

2 结果

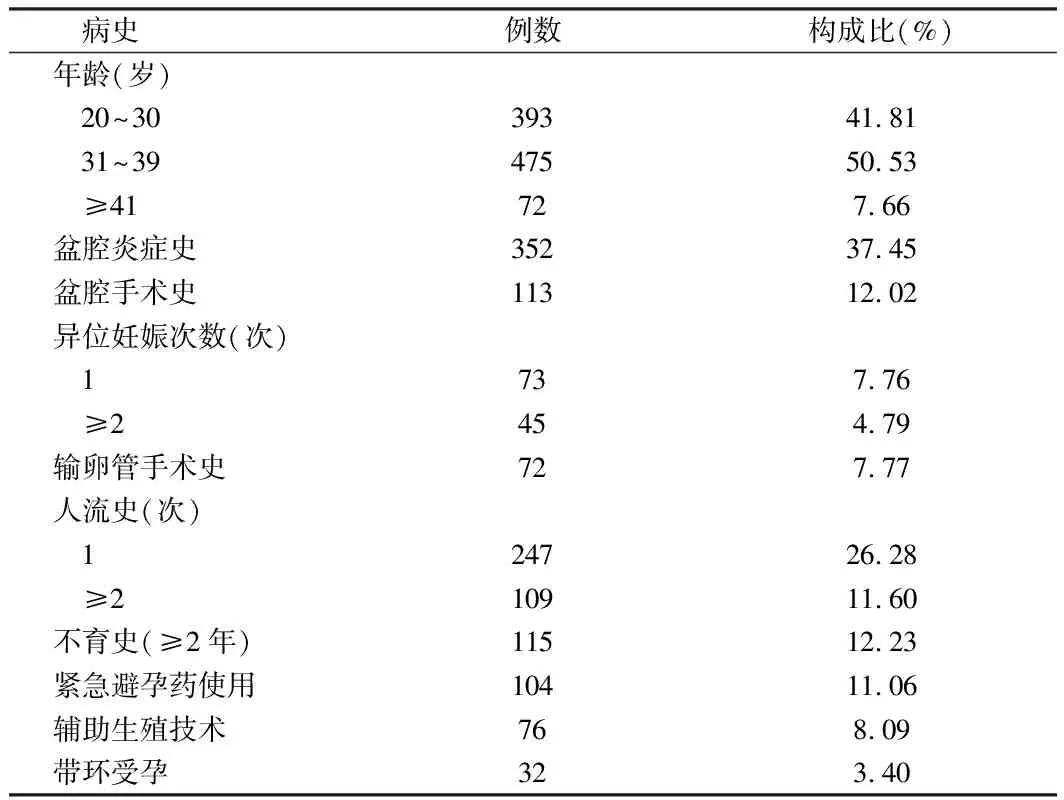

2.1 异位妊娠发病高危因素 940例异位妊娠患者中,年龄31~40岁者475例(50.53%),盆腔炎病史者352例(37.45%),既往人流病史者356例(37.88%),既往异位妊娠病史者118例(12.55%),盆腔手术史者113例(12.02%)。见表1。

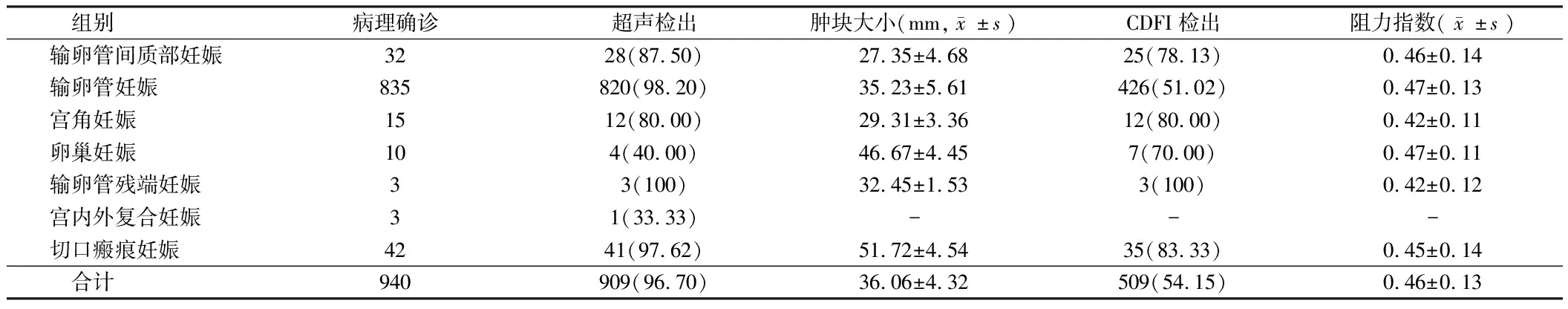

2.2 超声检查结果 940例手术病理证实的异位妊娠患者术前均行超声检查,术前超声正确诊断909例,超声诊断总体符合率为96.7%;漏误诊31例,漏误诊率为3.3%。异位妊娠包块最大径11~72 mm,平均(36.0±4.3)mm;509例可见滋养层血流信号,测得RI:0.23~0.65,平均(0.46±0.13)。见表2。

表1 异位妊娠高危因素的构成比分析

表2 不同部位异位妊娠患者超声检查结果 例(%)

2.3 经阴道超声不同部位异位妊娠超声图形特征

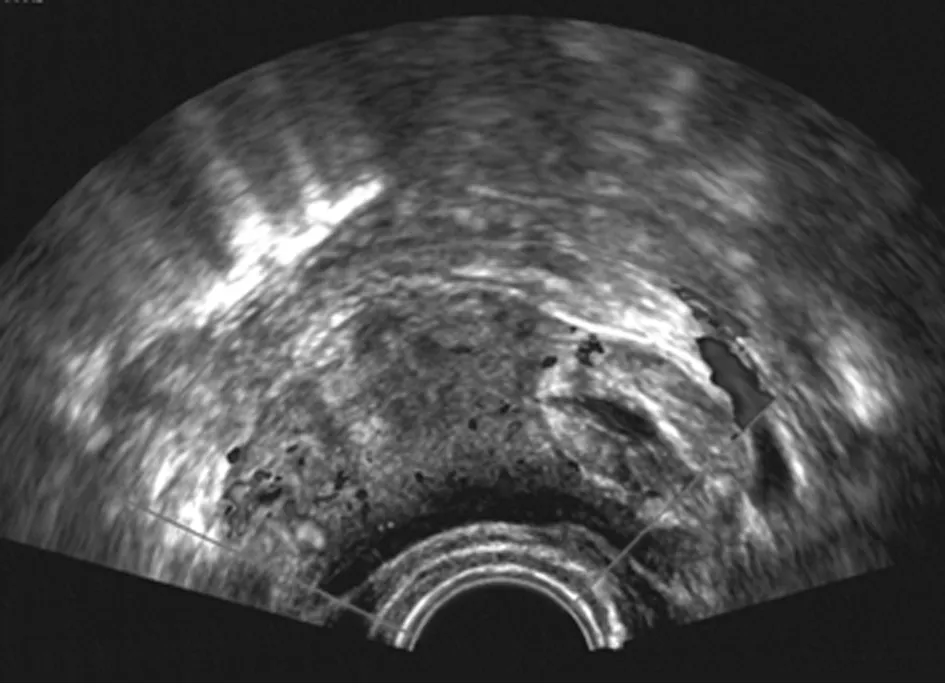

2.3.1 输卵管间质部妊娠:典型的间质部妊娠超声表现可见子宫形态饱满,宫腔内未见妊娠囊回声,宫底形态不对称,妊娠囊位于一侧宫底部向外突出,或靠近子宫角部的附件区,妊娠囊近宫体侧有薄肌层围绕,与宫腔三角形边线分界清晰,其外上方肌层不完整或缺失。本研究中具有此典型超声表现15例,妊娠囊内可见卵黄囊、胚芽和(或)原始心管搏动;发生流产或破裂17例,表现为宫底的一侧向外突起的不均质包块回声,其内部可见不规则无回声,与内侧宫腔分界欠清晰,其外上方肌层缺失;包块最大径15~53 mm,平均(27.35±4.68)mm,CDFI显示25例可见滋养层血流信号,测得RI:0.23~0.65,平均(0.46±0.14)。见图1。

图1 间质部妊娠图形特征

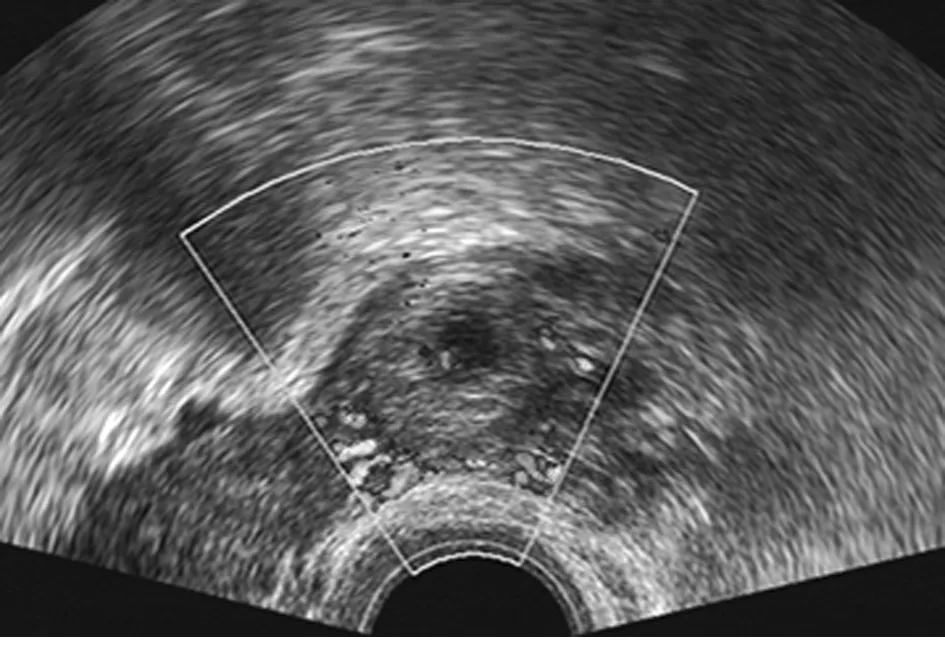

2.3.2 输卵管妊娠:典型的超声表现为附件区增粗膨大,呈明显的“腊肠样”改变,部分可见妊娠囊及存活胚胎,如果已发生流产、破裂出血,盆腔可见大量的游离液性暗区,附件区可见妊娠病灶及周围的凝血块包裹形成的不均质包块回声。有时宫外妊娠囊在早期就已停止发育,无明显腹腔内出血,输卵管妊娠病灶较小。包块最大径11~65 mm,平均(35.0±5.6)mm,CDFI显示426例可测得低阻血流频谱 RI:0.35~0.62,平均(0.47±0.13)。见图2。

图2 输卵管妊娠图像特征

2.3.3 宫角妊娠:超声表现子宫呈不对称性增大,一侧宫角膨大,内部可见妊娠囊回声,妊娠囊周围可见肌层环绕,本组7例妊娠囊内可见胎芽及原始心管搏动。8例早期发生破裂出血形成不均质包块回声,内部回声杂乱,外上方可见肌层环绕,包块最大径21~60 mm,平均(29.31±3.36)mm,CDFI显示12例可见滋养层血流信号,测得RI:0.36~0.49,平均(0.42±0.11)。见图3。

图3 宫角妊娠图像特征

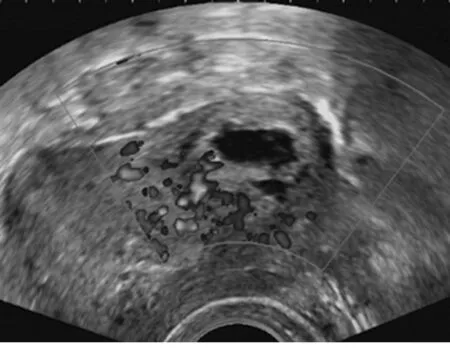

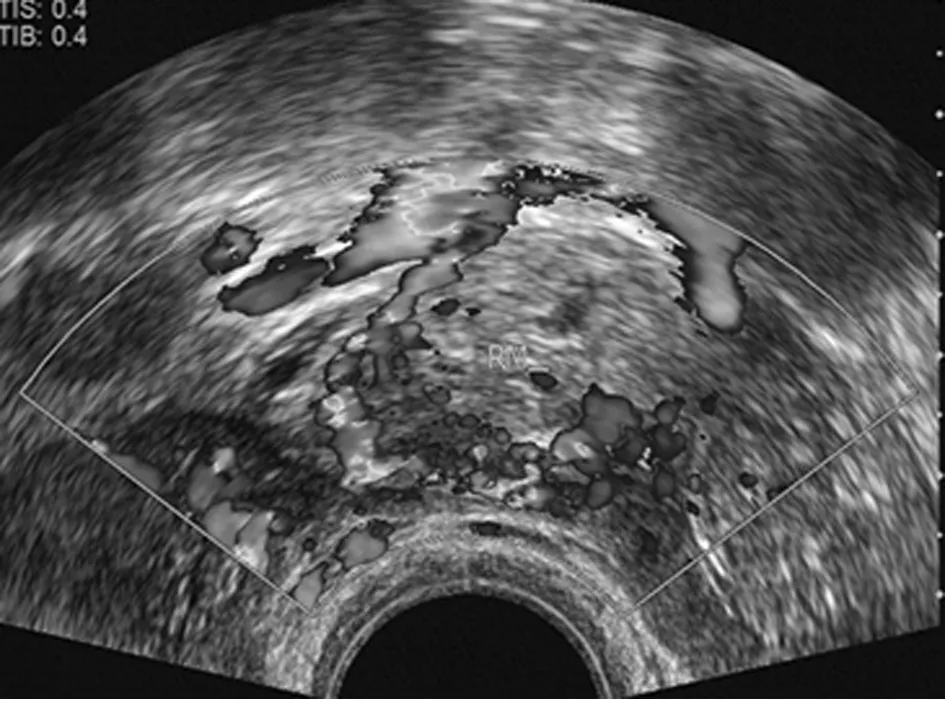

2.3.4 卵巢妊娠:典型的卵巢妊娠超声表现为一侧卵巢增大,内可见妊娠囊样结构,周边可见增厚的稍高回声环绕,本研究中具有此超声表现4例,内可见胚芽及早期心管搏动;不典型者多表现为与卵巢分界不清的杂乱回声包块,与周围的凝血块包裹分界不清,误诊6例均为此类超声表现。异位妊娠包块最大径27~66 mm,平均(41.67±4.45)mm,CDFI显示7例可见滋养层血流信号,测得RI:0.41~0.58,平均(0.47±0.11)。见图4。

图4 卵巢妊娠图像特征

2.3.5 输卵管切除术后残端妊娠:典型的超声表现为一侧宫底及附件区的妊娠囊或不均质的包块回声,与子宫底部相连紧密,并与子宫同步运动,其外上方肌层不完整或缺失。本研究中的3例输卵管残端妊娠均可见胚芽及原始心管搏动,盆腹腔可见大量液性暗区。异位妊娠包块最大径27~37 mm,平均(32.45±1.53)mm,CDFI显示3例可见滋养层血流信号,测得RI:0.36~0.52,平均(0.42±0.12)。见图5。

图5 右侧输卵管切除术后残端妊娠图像特征

2.3.6 宫内宫外复合妊娠:超声表现多为宫内妊娠囊与宫外妊娠病灶同时存在。

2.3.7 剖宫产切口瘢痕妊娠:超声多表现为宫腔下段可见妊娠囊回声,妊娠囊位于子宫下段前壁切口处,妊娠囊与膀胱间可见较薄的肌层回声,胚胎存活时可见胎心搏动,本研究中具有此典型超声表现25例;17例表现为子宫下段前壁切口处膨隆,局部可见不均质回声包块,突向膀胱后壁;包块最大径37~72 mm,平均(51.72±4.54)mm,CDFI显示35例妊娠病灶与子宫下段前壁切口处可见较丰富的滋养层血流信号,测得RI:0.32~0.60,平均(0.45±0.14)。 见图6。

图6 剖宫产切口瘢痕妊娠超声图像特征

3 讨论

异位妊娠的危险因素包括:异位妊娠病史、输卵管手术史、盆腔炎症或手术史、宫腔操作史、辅助生殖技术的应用、不育、吸烟史等,而盆腔炎症位居首位[2]。本研究中发现年龄30~40岁,既往有盆腔炎病史的女性更易发生异位妊娠。经阴道超声是诊断异位妊娠的重要方法。Barker等[3]的Meta分析显示,经阴道超声诊断异位妊娠的敏感性和特异性分别为88%和99%。但是大部分的异位妊娠超声图像并不典型,而是表现各异,增加了鉴别诊断的难度。

输卵管间质部是输卵管与宫腔的联接部,位于子宫壁内段,为宫腔向外侧延伸的线样部分,着床于该处的妊娠称为输卵管间质部妊娠,发生率占异位妊娠的2%~4%[4]。三维超声的表面成像模式可以清楚的显示宫腔及间质部肌层的连接部对鉴别二者有很大帮助[5,6]。以往学者多采用“间质线”征、“膨胀”征来进行鉴别,前者对于间质部妊娠的诊断敏感性为80%,特异性为98%[7]。宫角妊娠既可以向宫腔内生长可以成为正常妊娠,也可以向外继续生长成为间质部妊娠。

输卵管妊娠在异位妊娠中所占比重较大,93%~98%[8,9],本组研究中输卵管妊娠占总体异位妊娠的88.8%,与以往研究资料相比较低,可能与本研究中将剖宫产切口瘢痕妊娠例数计入进行统计有关。有学者认为以血清β-hCG为1 869 mU/ml作预测值,其敏感度,特异性,阳性预测值、阴性预测值分别为76.81%、84.93%、86.80%、72.47%[10]。也有学者认为血清β-hCG为1 125 mU/ml,联合子宫内膜厚度8.02 mm作为诊断异位妊娠的界值,诊断灵敏度为88.88%,特异度为90.00%[11]。对于停经史短、血清β-hCG值较低的患者附件区包块较小不易检出,容易漏诊,本研究中未明确诊断12例,后经手术探查证实。

卵巢妊娠是指受精卵在卵巢着床和发育,占所有异位妊娠的0.5%~3%[12],二胎政策的放开、辅助生殖技术的应用,其发生率不断上升。本研究中卵巢妊娠10例,约占异位妊娠的1.1%。Parker等[13]认为满足以下指标可诊断卵巢妊娠:(1)双侧输卵管正常;(2)妊娠囊位于卵巢内,通过卵巢韧带与子宫相连,(3)病理学证实妊娠物组织位于卵巢内。典型的卵巢妊娠不难诊断,但是部分卵巢妊娠在早期即可破裂,破裂后形成杂乱回声的凝血块包裹卵巢及妊娠病灶,与输卵管妊娠破裂鉴别困难。当探头缓慢加压放松时,输卵管妊娠的包块与卵巢间可见相对运动,而卵巢妊娠的包块则没有相对运动。无胚胎的卵巢妊娠与黄体囊肿破裂出血、复杂子宫内膜异位囊肿等声像图相似,需密切结合临床病史鉴别[14]。卵巢妊娠早期诊断困难,多经术中及术后病理证实。本组研究中仅有4例术前正确诊断,其余6例术前均误诊为输卵管妊娠,后经术中见卵巢上破裂口,病理证实为卵巢妊娠。

输卵管残端妊娠可能与前次手术有关,因盆腔或输卵管炎症导致输卵管切除不全,或术中缝合包埋不细致,造成输卵管残端瘘,为受精卵游走、精子通过残端输卵管提供通道[15]。如果患者出现了停经、腹痛、阴道出血、晕厥、附件区包块,结合患者曾有同侧输卵管切除病史,就要想到输卵管残端妊娠的可能。

宫内宫外复合妊娠发生率随着辅助生殖技术的应用近年来逐年上升,约1/3 800[16]。有研究显示宫内宫外复合妊娠患者中96.5%为促排卵及IVF-ET术后受孕[17]。本研究中2例复合妊娠患者为IVF患者,1例为卵巢促排卵患者。当患者明确宫内妊娠,出现EP临床症状如阴道出血、腹痛等,结合促排卵或者IVF病史要考虑到复合妊娠的可能,此时要细致全面的扫查附件区,寻找有无宫外妊娠病灶的存在,是减少宫内外复合妊娠漏诊的关键。

剖宫产切口瘢痕妊娠是指胚胎着床于子宫下段前壁剖宫产切口的瘢痕处,占异位妊娠的1/2 226~1/1 800[18]。Levine等[19]认为符合以下几点则可诊断切口瘢痕妊娠:(1)宫腔空虚,可见清晰的内膜回声;(2)宫颈管空虚;(3)妊娠囊位于子宫下段前壁切口处;(4)妊娠囊与膀胱间的子宫肌层变薄或消失。有研究认为,当经腔内超声显示妊娠囊着床在子宫下段前壁切口处并且伴有子宫肌层“裂开征”时,切口瘢痕妊娠的诊断基本可成立[20]。经阴道超声检查是诊断剖宫产切口瘢痕妊娠的首选方法。

综上所述,对于停经后阴道出血、腹痛、血清β-hCG升高,宫腔内未见妊娠囊的患者应高度警惕异位妊娠的可能,需仔细在宫外寻找妊娠病灶。因异位妊娠有突发大出血的风险,危机患者生命,早期诊断尤为重要。经阴道超声检查在异位妊娠的检出中占有重要地位。熟悉不同部位异位妊娠的超声图像特征,注重临床病史,动态观察,即可准确高效的做出诊断,指导临床采取有效治疗措施,提高患者的生活质量,降低异位妊娠孕产妇的病死率。