床尾抬高对腰椎内固定术后下肢深静脉血栓形成的影响与研究

2020-03-13马清华苏丹许微革

马清华 苏丹 许微革

近年来,外科干预术后导致的下肢深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是临床上最常见的一种并发症,尤其对于术后需绝对卧床的患者,其发生率会更高。有文献报道,接受髋、膝关节置换术后的患者,通过静脉造影证实的DVT发生率高达30.8%~43.2%[1],而脊髓损伤患者发生率更是高达60%~80%[2]。在DVT形成后,患者无法早期康复锻炼,尤其是下肢的康复锻炼,因此对手术预后存在不良影响。越来越多的医护人员增加了对腰椎内固定形成的重视,包括围术期血栓形成的预防和血栓形成后的护理与治疗,旨在降低DVT的发生率,提高手术疗效和患者满意度。中华医学会骨科分会已于2009年正式发布《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》[3],美国胸科医师协会也于2012年正式发布第9版《骨科手术患者静脉血栓的预防》[4],在这些重量级指南的指导下,DVT的发生率有了显著降低。预防下肢血栓形成也是护理工作的重要组成部分,国内外护理工作者一直在尝试采取不同的护理方法来降低DVT的发生,如采用精细化护理干预、早期下肢肌肉收缩锻炼及应用抗凝药物等,均取得了显著疗效[2,5]。在本研究中,我们对患者的卧床体位进行干预,将床尾进行适当抬高,旨在观察此方案对腰椎内固定术后患者下肢静脉血流及DVT形成的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年05月至2018年11月因腰椎退行性疾病(腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎滑脱症、腰椎退变性侧凸畸形)在我院接受腰椎内固定手术治疗的386例患者,按照随机数字分组法将其分为观察组和对照组,每组193例。观察组中,男85例,女108例;年龄51~77岁,平均年龄(61.8±12.5)岁,给予常规康复护理联合床尾抬高。对照组中,男79例,女114例;年龄50~76岁,平均年龄(60.1±11.7)岁,给予常规康复护理。本研究得到医院伦理委员会同意及批准。2组在年龄、性别比例、学历、职业性质、疾病种类及收入水平等方面比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者一般情况均衡性比较 n=193,例

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准:①诊断为腰椎管狭窄症、腰椎滑脱症、腰椎退变性侧凸畸形、腰椎间盘突出症四类腰椎疾病的患者;②年龄≥50岁,且年龄≤70岁;③行腰椎内固定手术治疗的患者;④术前凝血功能及血流动力学指标无异常。

1.2.2 排除标准:①严重心脑血管疾病、精神疾患、老年痴呆、颅内压增高;②严重视力、听力障碍;③BMI>28 kg/m2的肥胖患者;④拒绝调查及调查期间外出者;⑤术前或术后肌力下降,甚至单侧或双侧腓总神经瘫;⑥有下肢动静脉手术史的,或者存在下肢动静脉相关疾病;⑦患者有影响凝血功能先关疾病。

1.3 方法

1.3.1 对照组:给予常规康复指导及护理,包括:①饮食指导:适宜高纤维素、低脂肪、低糖饮食,忌辛辣、刺激饮食;每日饮水>2 000 ml;②功能锻炼指导:直腿抬高运动:患者取平卧位,伸直双下肢后先缓慢抬高一侧下肢,直到有牵拉酸痛感,再按同法抬高另一侧下肢,10 min/次。双手抱膝屈髋运动:患者取卧位,屈曲膝关节后双手抱膝进行有节律的屈髋运动,双下肢交替进行,10 min/次。踝关节运动:做踝关节跖屈、背伸和环转运动,每个动作重复 10 次,每次动作到位后停滞并保持3 s,每个动作之间双足放松10 s,每次训练重复5次[1]。双侧足趾伸直、屈曲运动,每个动作重复10次,每次动作到位后停滞并保持3 s,每个动作之间双足放松10 s,每次训练重复5次。③预防便秘指导:给予患者每晚顺时针按摩腹部30 min,以促进肠蠕动。

1.3.2 观察组:在常规康复指导及护理的基础上将床尾抬高15 cm,使患者呈头低脚高位。

1.4 观察指标

1.4.1 凝血指标检测:在术后7 d时分别抽取患者肘正中静脉,血测定并检测凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)及血浆D-二聚体(D-D)水平。

1.4.2 超声检查:术前、术后3 d及7 d时,采用高分辨率彩色多普勒超声诊断仪(SIEMENS,Acuson)检测股静脉血流峰速度(Vp),平均速度(Va)和血流量(BF),其方法为:患者仰卧于床上找出腹股沟韧带位置并标记,股动脉搏动点内侧找到大隐静脉入口下1 cm 股静脉处进行血流动力学检测,检测时探头与股总静脉的夹角保持在45°~60°,测量3次,取平均值。

1.4.3 DVT的诊断:所有患者术后7 d时常规进行双下肢静脉超声检查,加压超声横切和纵切血管不可压迫,血流及声音消失时提示静脉内有血栓形成[6]。

1.4.4 护理质量满意度评价:采用10分制评分法,其中≥8分为非常满意,5~7分为满意,≤4分为不满意,总满意度=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%[7]。

2 结果

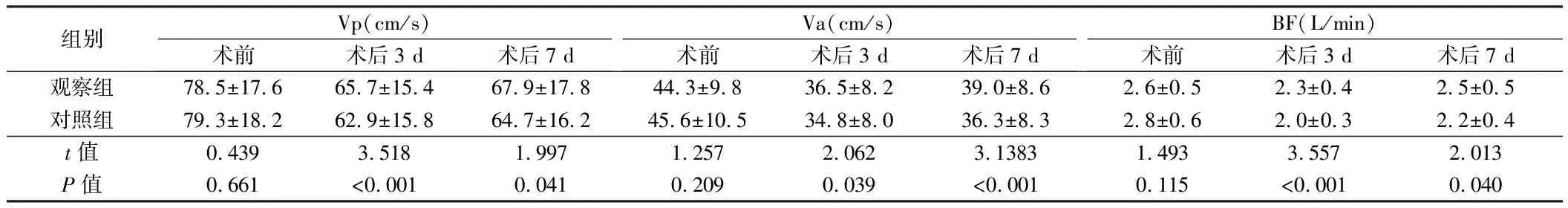

2.1 2组股静脉血流动力学比较 术后2组患者股静脉Vp、Va、单位时间BF呈先降低后升高的趋势,术后各指标与术前比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组术前Vp、Va、BF水平与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05),观察组术后3、7 d Vp、Va、BF水平高于对照组(P<0.05)。见表2。

组别Vp(cm/s)术前术后3 d术后7 dVa(cm/s)术前术后3 d术后7 dBF(L/min)术前术后3 d术后7 d观察组78.5±17.665.7±15.467.9±17.844.3±9.836.5±8.239.0±8.62.6±0.52.3±0.42.5±0.5对照组79.3±18.262.9±15.864.7±16.245.6±10.534.8±8.036.3±8.32.8±0.62.0±0.32.2±0.4t值0.4393.5181.9971.2572.0623.13831.4933.5572.013P值0.661<0.0010.0410.2090.039<0.0010.115<0.0010.040

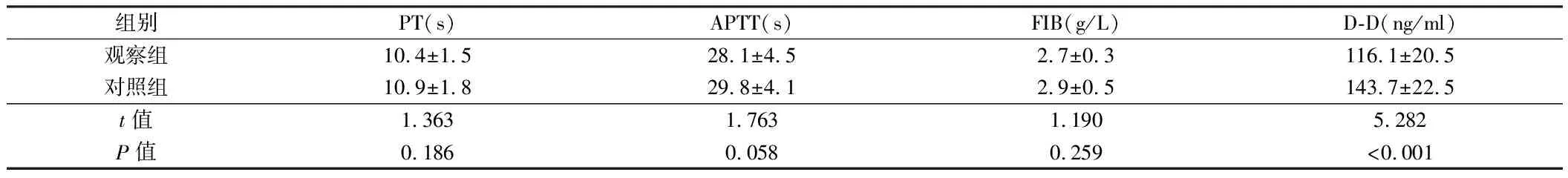

2.2 2组术后7 d凝血功能比较 术后7 d时,观察组PT、APTT、FIB比较差异无统计学意义(P>0.05)。对照组D-D较观察组显著升高(P<0.01)。见表3。

组别PT(s)APTT(s)FIB(g/L)D-D(ng/ml)观察组10.4±1.528.1±4.52.7±0.3116.1±20.5对照组10.9±1.829.8±4.12.9±0.5143.7±22.5t值1.3631.7631.1905.282P值0.1860.0580.259<0.001

2.3 2组术后7 d DVT发生率比较 术后7 d彩超发现,观察组193例患者中,14例患者被发现DVT形成,发生率为7.3%,对照组193例中,32例患者被发现DVT形成,发生率为16.6%,组间比较差异有统计学意义(χ2=7.996,P=0.005)。发生DVT的患者均行抗凝治疗,未见肺栓塞等严重并发症发生。

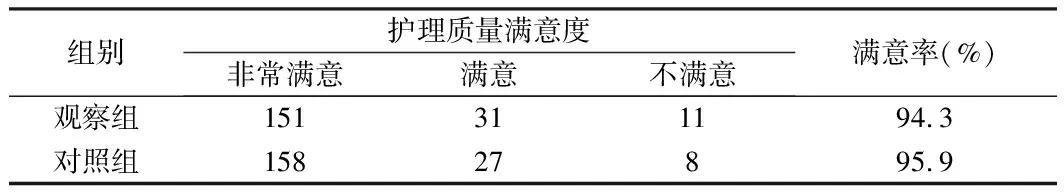

2.4 2组住院满意度比较 术后满意度调查中,观察组中非常满意151例,满意31例,不满意11例,满意率为96.4%(11/193),对照组中,非常满意158例,满意27例,不满意8例,满意率为93.3%(8/193),2组满意率比较差异无统计学意义(Z=-0.919,P=0.358)。见表4。

表4 2组患住院满意度状况比较 n=193,例

3 讨论

关于深静脉血栓的发生机制,目前仍采用Virchow提出的三大原理,即血管壁损伤、血流缓慢及血液高凝状态[8]。本次研究的对象为腰椎内固定术后患者,属于DVT发生的高危人群,这与盛丽君等[9]研究中的结果基本相同。李琳等[5]通过研究发现,虽然护理人员对 DVT 预防护理工作持积极态度,但 DVT 预防护理工作的落实却不到位,只有少数医院对 DVT 预防护理采取了一定措施,临床中仍缺乏规范化的 DVT 预防及风险评估指南。我科已成立了DVT预防小组,废除以往临床上采用的血栓高风险评估表来判断是否为血栓高风险患者,而是针对不同患者采用不同的护理措施。Nicol等[10]指出,有50%的患者术中即开始形成 DVT,且接受脊柱手术治疗的所有个体均为DVT高风险患者,那些未发现血栓形成的患者也可发展成为慢性血管性疾病,最终导致血栓的形成。因此,对术后对患者尽早展开护理工作是预防DVT形成的关键。

有很多文献对腰椎术后血栓发生率进行了报道,发生率在0.7%~12.5%,DVT可引起其他并发症,如肺栓塞发生,严重时危及患者生命安全[11]。Yang[12]对710例行单节段腰椎手术的患者的DVT发生率进行了前瞻性研究,发现84例患者出现下肢深静脉血栓发生率为11.83%,回归分析发现高龄,高血压,D-D增加为术后下肢深静脉血栓发生的危险因素。Yoshioka等[13]等前瞻性的观察了459例退行性脊柱手术后DVT发生率,发现颈椎术后DVT发生率明显低于胸腰椎手术,该研究同时得出结论:女性、高龄、手术节段和神经功能受损都是脊柱手术术后下肢深静脉血栓发生的危险因素。Sebastian等[14]大样本量的脊柱术后静脉血栓发生率观察,发现锥体切除手术术后DVT发生率最高,为3.8%,同时发现脊柱手术术后静脉栓塞发生率为住院时间长、伴随癌症、白细胞计数高、截瘫、白蛋白低、美国麻醉师学会评级4级或以上、体重指数较高、手术时间长。

在本研究中,对照组患者采用踝泵练习及股四头肌等长练习的方法来预防DVT,观察组在此基础上联合床尾抬高。术后超声测量下肢静脉血流情况发现,2组术后Vp、Va、单位时间BF较术前均有明显降低,术后3 d时数值降低更为明显,此时的血液呈高凝状态,血流速度慢。因此术后尽早进行抗血栓治疗尤为关键。经对比分析发现,术后不同时间点对照组在Vp、Va及BF上均明显低于观察组;此外,术后1周时抽取静脉血进行凝血指标检测发现,观察组可以更好的促进D-D的降低。D-D是骨科术后卧床老年患者发生DVT的重要危险因素[6,12]。术后经超声检查发现,观察组的DVT发生率为7.3%,显著低于对照组16.6%的血栓发生率,这充分显示了抬高床尾所具有的优势。

我们将床尾抬升的高度为10 cm,抬高的下肢与平卧的躯体在髋部形成的角度不至于引起血液回流过程中在股静脉处形成涡流,同时,下肢静脉血液在回流过程中将势能转化为动能,从而加速了血液回流速度。因此,床尾抬高有利于下肢深静脉血液回流与血栓的预防。

在床尾抬高时需要注意病床的稳定与患者安全问题,我们设计了头端为V型卡槽,底端为四腿支撑的支架,抬高床尾时由医护人员共同完成,卡紧后再缓慢放下。患者并未因下肢抬高出现下肢疲劳感、头晕、恶心等不适主诉。经患者临床满意度调查结果显示,观察组患者满意度为96.4%(11/193),对照组为93.3%(8/193),2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,床尾抬高体位护理结合常规康复指导训练能够促进腰椎内固定术后卧床患者下肢静脉回流,降低腰椎内固定术后患者下肢DVT发生率,患者满意度较高,可在腰椎术后患者护理工作中推广。