汉代的宫官太仆

2020-02-24杨爽爽

蒋 波, 杨爽爽

(湘潭大学 碧泉书院,湖南 湘潭 411105)

秦汉处于我国封建社会的早期阶段,国家形态具有鲜明的“朕即天下”“家国不分”(1)关于早期社会和秦汉时期家国不分的观点:陶希圣、沈巨尘认为在统一国家成立的初期,统治者的家室与管理国家的政府组织上大多混同,皇帝的奴仆与政府的官吏区分不明;安作璋、熊铁基认为秦汉时期家国不分,朕即国家,国家的官吏往往也是皇帝的仆从;袁刚则认为秦汉时期由于家国不分,因而官僚政府的基本特征是家产制,除公府不分、家国不分外,宫廷政治和宫官掌政也是家产制官僚政府的突出表现。分别参考陶希圣、沈巨尘:《秦汉政治制度》,商务印书馆1936年版,第2—3页;安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》(上),齐鲁书社2007年版,第306页;袁刚:《秦汉政府宫官系统和汉武帝任用中朝官》,载《南都学坛》2003年第5期。色彩。当时政府的组织结构与皇室的宫廷构建多有混同之处,朝官和宫官往往缠绕不清,所以直至三国,诸葛亮还慨叹:“宫中府中,俱为一体。”[1]两汉时期相关的例子,如朝廷列卿中有掌舆马的太仆,宫官中亦设置有太仆官。目前学界对宫官太仆虽有涉及,但整体上还不充分(2)如萧亢达在《从汉代文物考古资料所见“宫官”集释谈〈汉书·百官公卿表〉中的一处句读问题》(《考古与文物》1996年第4期)一文中,根据武开明曾任长信太仆丞职,推测东汉太后宫太仆虽为宦者,但其属官参用士人;郭佳《汉代后宫制度研究》(吉林大学2004年硕士学位论文)、王婷婷《汉代后妃宫官制度》(南京师范大学2013年硕士学位论文)、康艳芳《西汉后妃制度的历史考察》(陕西师范大学2016年硕士学位论文)均简要涉及服务于皇后宫、太后宫太仆的职掌、属官等问题;苏鑫《汉代储君制度研究》(吉林大学2016年硕士学位论文)在谈及汉代东宫职官制度时,简要概述太子仆在两汉的隶属以及职掌;郭俊然《出土资料所见的汉代中央宫官述论》(《衡阳师范学院学报》2016年第1期)仅对太后宫太仆属官长信太仆丞作简要论述;万尧绪《汉初皇后宫官考述》(《淮北师范大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期)仅涉及西汉初年皇后宫太仆——中太仆的具体情况;宋杰《两汉时期的太子宫》(《南都学坛》2019年第3期)在介绍太子家官吏时,简要提及太子仆及其职掌。以上这些文章大多是在谈论汉代后妃制度、后妃宫官以及太子宫的职官设置时简要提及某一宫的宫官太仆,并未对宫官太仆作系统深入的研究。。故笔者不揣浅陋,试作进一步探析。

一、汉代的宫官设置

汉代中央官制大抵分为朝官与宫官,朝官是治理国家的行政官吏,宫官是管理宫廷事务的官员。服务于皇后宫、太后宫以及太子宫的太仆一职,在上述官制的划分中属于宫官范畴。在考述汉代宫官太仆一职之前,有必要先了解汉代宫官的设立情况。

同样,作为古代封建国家的储君,皇太子在其成年行冠礼入太子宫后,宫内人员亦是众多,如《汉书·外戚传》曰:“太子有妃,有良娣,有孺子,妻妾凡三等,子皆称皇孙。”[3]3961《汉书·元后传》曰:“太子后宫娣妾以十数。”[3]4016正如何清谷所云:“在封建专制时代,皇太子是国家的储君,太子不仅妃妾成群,还有专门为他服务的许多官吏。”[4]175即为了有效地管理太子宫内人员,保证太子能够继承大统,太子宫也相应地模仿朝廷九卿,设置了一套专为太子服务的宫官系统。

具体而言,汉代统治者在皇后宫、太后宫、太子宫中,设置有詹事、中长秋、仓令、厩令、祠祀令、食官令、中太仆、中宫卫尉、大长秋、中宫私府令、中宫谒者令、中宫永巷令、中宫尚书、中宫黄门冗从仆射、中宫署令、中宫药长、中少府、蚕室令、长信詹事、长信谒者令、长信谒者、长信私官、长信詹事私官长、长信掌衣、长信太仆、长乐卫尉、长乐少府、长乐太仆、宦者令、从官史、卫士令、屯卫司马、太子太傅、太子少傅、太子率更令、太子庶子、太子舍人、太子家令、太子仓令、太子食官令、太子仆、太子厩长、太子门大夫、太子中庶子、太子洗马、太子中盾、太子卫率、太子詹事、太子厨长等宫官,其中中太仆、中宫(太)仆、长信太仆、长乐太仆、太子仆等即为宫官太仆。

二、汉代常见的三类宫官太仆

如前所言,汉代统治者仿照朝廷九卿体系设置了宫官太仆。史籍中常见的宫官太仆主要包括皇后宫太仆、太后宫太仆、太子宫太仆三类。由于汉代处于统一集权国家建立、发展的变革期,诸多建制还未成熟、完善,故而宫官太仆也在不断调整变化中。这种调整变化主要体现在具体官称、职官地位、职官禄秩、职官职责、统属关系、职官选任等方面。笔者即以此,对汉代常见的三类宫官太仆进行探析。

(一)服务于皇后宫的太仆

在古代,“皇后之尊与帝齐体,供奉天地,祗承宗庙,母临天下”[5]12。因此,皇后之中宫不可或缺,其下属的宫官太仆在两汉时期一般为常设职官。汉代宫官在仿照朝官的体系设置后,出现了分属于皇后、太后以及太子的宫官名称相同的问题,为了避免混淆,汉廷遂采取“随其所在以名官”[6]823的解决办法,即根据这些职官所隶属的宫名或者属主的名号来命名。因汉代皇后所居住的宫殿一般称为中宫,如《汉书·哀帝纪》颜师古注曰:“中宫,皇后之宫。”[3]335东汉郑玄注《周礼·内宰》时也称:“若今称皇后为中宫矣。”[7]255因此在西汉服务于皇后宫的太仆称中太仆(3)《汉书·赵尹韩张两王传》颜师古注曰:“(中太仆)皇后之属官。”《汉书·百官公卿表》曰:“中太仆掌皇太后舆马。”以上两则史料记载相矛盾,但是结合《汉书》等有关皇后属官如中少府、中长秋的称谓,“中”应为“中宫”之省,应以颜师古注为是。参见《汉书》卷七十六《赵尹韩张两王传》,中华书局1962年版,第3231—3232页,《汉书》卷十九《百官公卿表》,第729页。,即中宫太仆之意。中太仆在传世文献中较为多见,如《汉书·外戚传》有“史立迁中太仆”[3]4007的记载。出土文献《二年律令·秩律》亦有记载“□大仆”,整理小组认为所缺之处应为“中”字,“中大仆”即“中太仆”,应为皇后宫中宫官(4)整理小组虽释义“□大仆”为“中大仆”,但是认为其“掌皇太后舆焉”,即认为中大(太)仆为太后宫宫官。按前文笔者分析,中大(太)仆为皇后属官,应掌皇后车马,故认为整理小组在此处释义有误。参见张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》(释文修订本),文物出版社2006年出版,第70页。。东汉时期,中太仆改称中宫仆,省西汉之“太”字。《后汉书·百官志》载:“中宫仆一人,千石。本注曰:太仆……中兴省‘太’。”[8]3606

中太仆在西汉时属于皇后四卿之一,四卿即詹事(又名中少府)、将行(后更名大长秋)、中太仆和中宫卫尉[9],他们是皇后宫宫官地位较高者。关于中太仆禄秩,张家山汉墓出土的《二年律令·秩律》说是千石:“□君(?),长信□卿(?)、中傅(?),长信谒者令,□大仆,秩各千石,有丞、尉者半之。”[10]《后汉书·百官志》载:“中宫仆一人,千石。本注曰:太仆,秩两千石,中兴省‘太’,减秩千石,以属长秋。”[8]3606-3607如何看待这两则文献中的变化?我们认为与国家总体经济状况、官僚机构的增减有关。在经济凋敝、百废待兴的西汉初年,中太仆秩为千石,随着汉初休养生息政策的施行,社会经济逐渐繁荣,中太仆的禄秩相应地由汉初的千石增加至二千石;但到光武中兴,国家大规模精简、改革机构,“吏职减损,十置其一”[8]49,皇后宫宫官相应减省,中太仆随之降秩,并转而隶属于原本与其并列的宫官大长秋。诚然,皇后宫太仆虽官职名称、地位以及禄秩有所改变,但其职能皆与朝官太仆近似,主要是掌管皇后宫中的车马,并为皇后驭车,“中宫仆一人,千石。本注曰:宦者。主驭”[8]3606。

关于皇后宫太仆的人员选用,郑玄注《周礼·春官·世妇》时写道:“汉始,大长秋、詹事、中少府、太仆亦用士人。”[7]784史籍虽无具体皇后宫太仆实例,但据《汉书》所载郑当时、窦婴、孔霸和陈掌等士人皆担任过与中太仆同等级的詹事一职可知,汉初太仆应多选用士人。后来发展成为如《通典》所言“或用中人,或用士人”[6]755的情况,到东汉时则皆以宦官担任,《后汉书·百官志》载:“中宫仆一人,千石。本注曰:宦者。”[8]3606

总之,西汉中宫职官体系中的太仆,由汉初秩为千石逐步发展为二千石,并且成为皇后宫中地位最高者之一的中太仆;后来随着国家机构的精简、中宫职官体系的变化,太仆逐渐被并省,因此到了东汉再次降秩为千石,并隶属于大长秋;皇后宫太仆所用人员也由最初的士人逐渐向宦官转变。

(二)服务于太后宫的太仆

根据文献的记载,与皇后宫宫官一般不可或缺的情况不同,太后宫宫官为非常设机构,“(太后)崩则省,不常置”[8]3608。但是终两汉之世,除西汉高祖、昭帝和东汉光武帝时期没有太后外,其余皇帝在位时皆有太后(5)西汉有惠帝吕太后、文帝薄太后、景帝窦太后、武帝王太后、宣帝上官太后、元帝王太后、成帝王太后、哀帝时四太后并立;东汉有明帝阴太后、章帝马太后、和帝窦太后、和熹邓太后、安思阎太后、顺烈梁太后、桓思窦太后、灵思何太后。。因此,两汉太后宫太仆实际上也可视为常设职官,并且随着太后的干预朝政,其地位益发尊显。如太后宫中与太仆同为“太后三卿”的少府,在整体地位上高于皇后宫地位最高的宫官大长秋。《后汉书·百官志》云:“(太后宫)置少府一人,职如长秋,及余吏皆以宫名为号,员数秩次如中宫……位在长秋上,及职吏皆宦者,秩次如中宫。”[8]3608相应地,太后宫太仆的地位自然也高于皇后宫太仆。此外,服务于太后宫太仆的地位还高于朝官太仆。《晋书·职官志》云:“太后三卿,卫尉、少府、太仆,汉置,皆随太后宫为官号,在同名卿上,无太后则阙。”[11]737因此,服务于太后宫的太仆,地位既高于皇后宫的太仆,又高于朝官太仆。

如前所述,两汉太后宫太仆的具体官称,与太后所居住的宫殿名称息息相关。有关汉代太后所居住的宫殿,史书有多处记载,试看几则:

《三辅黄图》:“长乐宫,本秦之兴乐宫也。高皇帝始居栎阳,七年(前200)长乐宫成,徙居长安城。《三辅旧事》《宫殿疏》皆曰:‘兴乐宫,秦始皇造,汉修饰之,周回二十里。’前殿东西四十九丈七尺……高帝居此宫,后太后常居之。”[4]101-103

《汉书补注》引钱大昕曰:“长乐宫,高帝所筑,惠帝时吕后居之。自后遂为太后所居之宫。”[12]

《汉书·外戚传》:“其尊恭皇太后为帝太太后,丁后为帝太后。后又更号帝太太后为皇太太后,称永信宫,帝太后称中安宫,而成帝母太皇太后本称长信宫,成帝赵后为皇太后,并四太后,各置少府、太仆,秩皆中二千石。”[3]4001

《汉官仪》:“帝祖母称长信宫,帝母称长乐宫,故有长乐少府、长信少府及职吏,皆宦者为之。”[13]146

《后汉书·灵帝纪》:“永安太仆王旻下狱死。”注云:“永安宫之太仆也。”[8]340

通过以上史料,再结合《汉书·百官公卿表》的相关记载,可推测汉代太后所居宫殿的大体演变轨迹:西汉初年,秦所建的兴乐宫经过重新修整后,改称长乐宫,汉高祖迁居此宫;汉惠帝时,吕太后居于此,从此长乐宫成为太后居住的固定宫殿,长乐宫亦成为太后宫的代名词;汉景帝中元六年(前144),太后改居长信宫;汉平帝元始四年(4),太皇太后居长信宫,太后恢复前制,居于长乐宫;自此至东汉末,太皇太后宫称长信宫,太后宫称长乐宫成为定制。当然,在一些特殊的时期,太后宫亦有永信、中安、永乐以及永安的称谓。因汉代太后宫宫官之官号“随其所在以名官”,所以服务于太后宫的太仆则应有“长信太仆”“长乐太仆”“永信太仆”“中安太仆”“永乐太仆”“永安太仆”的称谓。但是,如上所言,两汉太后宫自西汉平帝后,以长信宫和长乐宫为定制,故而汉代太后宫太仆的官称以长信太仆和长乐太仆为主。因而《汉书》《后汉书》多见长乐太仆、长信太仆的记载,如《汉书·王莽传》云:“太后复使长信太仆闳承制召莽,莽固称疾。”[3]4047《后汉书·孝灵帝纪》云:“长乐太仆曹节为车骑将军。”[8]331

两汉太后宫太仆的职能与朝官太仆相似,主要掌管太后的出行及宫内车马, “成帝加置太仆一人,掌太后车马”[6]755。除了上述职能外,太后宫太仆还负责典太皇太后、皇太后之丧事。《晋书·礼志》曰:“汉仪,太皇太后、皇太后崩,长乐太仆、少府大长秋典丧事。”[11]618其秩西汉时为中二千石,“(汉哀帝)并四太后,各置少府、太仆,秩皆中二千石”[3]4001。东汉则减至二千石,“长乐又有卫尉,仆为太仆,皆二千石”[8]3608。散见于史籍的太后宫太仆属官主要包括以下几类。1.长乐长御。《汉书·王莽传》曰:“莽乃复以所益纳征钱千万,遗与长乐长御奉共养者。”师古曰:“太后之长御也。”[3]4068-4069可见,长乐长御可能为太后之御者,隶属长乐太仆。2.长乐太仆丞。《后汉书·百官志》曰:“长乐又有卫尉,仆为太仆,皆二千石,在少府上。”丁孚《汉仪》曰:“丞,六百石。”[8]3608《汉吴郡丞武开明碑》云:“永和二年(137),举孝廉,除郎谒者。汉安二年(143),迁大长秋丞,长乐太仆丞。”[14]可见,长乐太仆丞为长乐太仆佐官,秩六百石,可能由士人担任其职。3.信宫车府。《封泥汇编》收录有“信宫车府”封泥[15],疑为“长信宫车府”之省文,其职责似是主掌太后车舆。

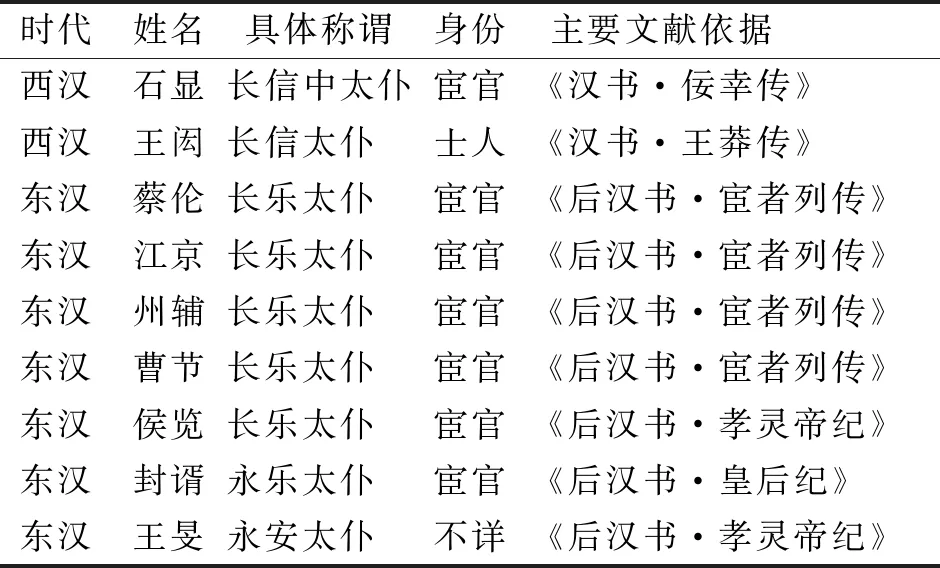

除了上述称谓、职能、禄秩,太后宫太仆在人员选任方面,也有一定特点,为方便直观了解,笔者将两汉可考的太后宫太仆列表如下(见表1):

表1 汉代太后宫太仆情况简表

由表1可知,西汉服务于太后宫的太仆,也如皇后宫太仆般“或用中人,或用士人”[6]755。但是随着汉代宫禁制度的逐渐严格,发展至东汉,太后宫的太仆逐渐“常用宦者”[6]755担任。

总之,汉代太后宫太仆一职,具体官称以长乐太仆和长信太仆为主;其地位在两汉太后宫中变化不大,皆为太后三卿之一,但其禄秩却由西汉时的中二千石,减至东汉时的二千石;随着汉代太后的干预朝政,太后宫太仆在整体地位上,不但高于皇后宫太仆,而且高于朝官太仆;太后宫太仆所任用人员也由最初的士人逐渐向宦官转变。

(三)服务于太子宫的太仆

太子宫官中亦有太仆一官,常称“太子仆”。西汉时太子仆隶属于太子詹事,“汉西京则太子门大夫、庶子、洗马、舍人属二傅,率更令、家令、仆、卫率属詹事”[16]1253,发展至东汉,则隶属于太子少傅,“后汉省詹事,太子官属悉属少傅”[16]1253。太子仆的主要职责是掌管太子宫的车马,两汉皆秩千石,属官有长、丞。《汉旧仪》曰:“(太子)仆,秩千石,主马。”[13]46又《通典》曰:“(太子)仆,秦官。汉因之,又有长丞,主车马。”[6]834《宋书·百官志》对太子仆的职掌则有更加全面的补充:“(太子)仆,一人。汉世太子五日一朝,非入朝日,遣仆及中允旦入请问起居,主车马、亲族,职如太仆、宗正。自家令至仆,为太子三卿。三卿秩千石。”[16]1253由此可知,两汉太子仆除“职如太仆”主车马之外,还职如宗正,“主亲族”(6)关于太子仆主亲族的事务,《汉官仪》对此有专门的记载:“皇太子五日一至台,因坐东厢,省视膳食,以法制勅大官尚食宰吏。其非朝日,使仆、中允旦旦请问,明不媟黩,所以广敬也。”参见孙星衍等辑、周天游点校:《汉官六种》,中华书局1990年版,第146页。《后汉书·班彪列传》亦有载:“又旧制,太子食汤沐十县,设周卫交戟,五日一朝,因坐东厢,省视膳食,其非朝日,使仆、中允旦旦请问而已,明不媟黩,广其敬也。”参见范晔:《后汉书》卷四十《班彪列传》,中华书局1965年版,第1328—1329页。,在非入朝之日,太子会派遣太子仆以及太子中允向皇帝、皇后请安、汇报。

如前所述,太后宫太仆地位既高于皇后宫太仆,又高于朝官太仆。太子仆与之相较,亦低于其地位。众所周知,两汉以“若干石”的俸禄额度标志官员的等级地位[17]。太后宫太仆西汉秩中二千石,东汉秩二千石;太子仆两汉皆秩千石。因此,无论是西汉,还是东汉,太子仆地位皆低于太后宫太仆。

总之,太子仆西汉隶属太子詹事,东汉从属太子少傅;其地位、禄秩在两汉太子宫中皆无变动;太子仆在整体地位上也低于太后宫太仆。

三、宫官太仆的特征

汉代宫官太仆的第一个特征是服务于太后宫的太仆地位最高,甚至高于朝官太仆。究其原因,这与汉代盛行孝道思想以及太后频繁地干涉朝政有关。

一是汉代盛行孝道思想。汉代统治者鉴于秦二世而亡,故而提出“以孝治天下”的口号,并颁布了一系列的“孝治”措施。如汉惠帝曾下诏:“举民孝弟力田者复其身”[3]90,对孝悌和力田者进行免征徭役的奖励。又如汉文帝不仅颁布“养老令”,以法律的形式强制人们对年老者的孝敬与赡养[3]113,还设置《孝经》博士,普及孝道教育。汉代皇帝还常常以身作则,倡行孝道。如“高祖五日一朝太公,如家人父子礼”[18]382,为臣民树立孝顺的榜样。经过汉代历代皇帝身体力行地倡导孝道思想后,“孝的思想渗透到汉代社会政治生活的各个方面,汉代建立了以孝为核心的社会统治秩序”[19]。此外,汉代的孝道思想有别于先秦时期,“君者,国之隆也;父者,家之隆也。隆一而治,二而乱,自古及今,未有二隆争重而能长久者”[20]。这反映了先秦时期只强调孝父而未涉及隆母的思想,而汉代的孝道已经为父母皆隆的观念所取代。如文帝之子梁孝王,“慈孝,每闻太后病,口不能食,常欲留长安侍太后”[3]2211。东汉许慎《说文解字》云:“孝,善视父母事者。”[21]《后汉书·梁统列传》也称:“汉家旧典,尊崇母氏。”[8]1172故而汉代的“孝”是指既要孝顺父亲,又要尊崇母亲。这种孝道思想的盛行,大大提升了母亲的地位,社会上尊母爱母现象蔚然成风。在这种风气影响之下,作为皇帝母亲的太后地位亦愈发尊显。为了显示太后的至尊地位,服务于太后宫的宫官太仆的地位自然也要高于其他的太仆官。

二是汉代太后频繁的干涉朝政。在汉代四百余年的历史中,太后干预朝政已成为普遍的现象,甚至先后有八位太后手握国柄、临朝称制。她们分别是西汉惠帝吕太后、成帝王太后;东汉和帝窦太后、和熹邓太后、安思阎太后、顺烈梁太后、桓思窦太后和灵思何太后。这些太后临朝,如同皇帝般自称“朕”、令称“制”,大臣称其为“陛下”,在形式和权力上与皇帝基本相似。《汉书·高后纪》颜师古注:“天子之言一曰制书,二曰诏书。制书者,谓为制度之命也。非皇后所得称,今吕太后临朝行天子事,断决万机,故称制诏。”[3]95《独断》亦载:“少帝即位,太后即代摄政,临前殿,朝群臣。太后东面,少帝西面。群臣奏事上书,皆为两通,一诣少帝。”[5]13甚至某些时候她们还会代替皇帝谒拜宗庙,祭祀祖先。如和熹邓太后,“(永初)七年(113)正月,初入太庙,斋七日,赐公卿百僚各有差。庚戌,谒宗庙,率命妇群妾相礼仪,与皇帝交献亲荐,成礼而还”[8]425。由此可见,汉代太后临朝称制时,接受群臣上书奏事,“一诣少帝”仅是象征性的,实质上真正处理朝政、行使皇权、统治臣民的是这些太后。当汉代国家的政治中心逐渐转向以太后为中心的后廷,服务于太后宫的宫官日益受到太后重用,一如《后汉书·宦者列传》所言:“女主临政,而万机殷远,朝臣国议,无由参断帷幄,称制下令,不出房闱之间,不得不委用刑人,寄之国命。”[8]2509长此以往,随着汉代太后的频繁干政,近侍太后的宫官太仆地位随之升高。

汉代宫官太仆的第二个特征是作为服务诸宫的官职,最初是由士人担任,逐渐演变为“或中人或士人”,最终全部改由宦官担任。究其原因,这与汉代士人入宫的严格限制以及士族日益增强的影响有关。

一是士人入宫的严格限制。“汉兴以来,深考古义,惟万变之备。于是制宫室出入之仪,正轻重之冠。”[22]1629因此,为了维护皇帝的特权统治,保障皇帝、后妃以及太子等人的安全,汉代统治者实行禁省制度,对于能够进出后宫的士人严格限制,“门阁有禁,非侍御之臣不得妄入”[3]218。即便是皇帝非常宠爱的后妃,其家属也不得轻易进入后宫。如汉和帝邓皇后,“帝深嘉爱焉。及后有疾,特令后母兄弟入视医药,不限以日数。后言于帝曰:‘宫禁至重,而使外舍久在内省,上令陛下有幸私之讥,下使贱妾获不知足之谤。上下交损,诚不愿也。’”[8]419当士人经过批准,依法进入后宫,为了约束这些士人在后宫的言行举止,统治者对其亦有诸多限制、规定。史书中对此有多处记载。《汉书·张冯汲郑》注引如淳曰:“宫卫令‘诸出入殿门、公车司马门者,皆下,不如令者,罚金四两’。”[3]2309《太平御览》引《汉名臣奏》曰:“丞相薛宣奏……故司马、殿省,门闼至五六重,周卫击刁斗。近臣侍侧,尚不着钩带入房。”[22]1629清人沈家本在《历代刑法考》中,收录有汉代“阑入宫门殿门、失阑、衣襜褕入宫、宫中有罪禁止不得出亦不得入、卫宫、诸出入殿门及公车司马门者皆下不如令罚金四两、漏泄省中语、泄秘书、刺探尚书事、尚书入省事、举奏非是、议不正、触讳”[23]等条项。由上可知,当士人在进宫时,要下马下车,身上不得有任何尖锐器物,并且对于宫内所要参与的机密要事都要保密,否则便要受到严重的惩处。相对于士人进出宫省的不便以及参与机要保密的不可控,遭受腐刑在后宫服务的宦官,则被下令严禁外出。《汉官旧仪》云:“省中待使令者,皆官婢,择年八岁以上衣绿曰宦人,不得出省门。置都监。”[13]47宦官基本上一直留在宫省服务,较少有离开的时间和机会,这样就极大地减少机密要事泄密的可能性。加之,宫官与宦官都是在后宫中从事各种杂役,为君主、后妃以及太子等人服务,二者在职责上有一定的重复性。故而改由在宫内一直服务的宦官担任宫官相对于士大夫等外官而言,更具优势。因此,汉代宫官逐渐由宦官担任,以致东汉时期服务于皇后宫、太后宫的宫官太仆基本上全部改由宦官担任。

二是汉代士族日益强盛的影响。西汉初期,朝政被以“丰沛元从集团”[24]为主的军功阶层及其子弟所垄断,即所谓“公卿皆武力功臣”[3]3592,此时期素有“吏多军功”[3]149之语。至西汉中期,军功贵族逐渐没落。“故逮文、景四五世间,流民既归,户口亦息,列侯大者至三四万户,小国自倍,富厚如之。子孙骄逸,忘其先祖之艰难,多陷法禁,陨命亡国,或亡子孙。讫于孝武后元之年,靡有孑遗,耗矣。”[3]528汉武帝起任布衣出身、精通经学的公孙弘为丞相,自此“天下之学士靡然乡风矣”[18]3118。此后,士人与宗族逐渐结合,士儒集团成为汉代政府的支柱势力。降至东汉,光武帝刘秀在以士儒为主(7)清人赵翼道:“东汉中兴,则诸将帅皆有儒者气象,亦一时风会不同也……即为帝,每朝罢,数引公卿郎将讲论经理。故樊准谓帝虽东征西战,犹投戈讲艺,息马论道。是帝本好学问,非同汉高之儒冠置溺也。而诸将之应运而兴者,亦皆多近于儒……是光武诸功臣,大半多习儒术,与光武意气相孚合。”参见赵翼:《廿二史札记》卷四《东汉功臣多近儒》条,中华书局1984年版,第90—91页。由此可知,东汉王朝创始集团大多是儒生出身的豪族。余英时也认为东汉政权的建立与士族大姓之间有着不可切割的关系。在东汉政权建立之前,士人与宗族结合成为士族,随着士族的日益壮大,它在西汉后期便已经成为一支强大的社会群体,由此取得一定的社会地位。这个社会群体在反莽斗争中和东汉建立过程中所起到的影响均不可忽视。参见余英时:《士与中国文化》,上海人民出版社1987年版,第217—286页。的豪族的扶植下,得以建立政权。这些豪族凭借其军功优势,完成了由官僚向世(士)族化的转变[25],并在东汉初年已达不可遏之势。汉光武帝为了巩固新生政权,遏制士族大姓,于建武十五年(39)六月“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪”[8]66,实行度田政策。由于此举大大损害了士儒豪族的利益,至次年九月“郡国大姓及兵长、群盗处处并起,攻劫在所,害杀长吏。郡县追讨,到则解散,去复屯结。青、徐、幽、冀四州尤甚”[8]67。虽然汉光武帝很快平息了这场叛乱,使得国家政局逐渐稳定,形成了“自是牛马放牧,邑门不闭”[8]67的太平景象,但是“豪族地主仍然保持着自己的依附农民,保持着自己的私家武装,当时分别称之为佃客和部曲。不过部曲在那时不再以公开的形式而是以隐蔽的形式存在,与度田以前毕竟不完全一样”[26]。可以说,度田事件的结果是统治者与士族豪强的妥协,并未完全成功,东汉豪族仍是当时阻碍中央集权统治的一大难题。为了处理此问题,东汉统治者采取的措施之一便是让士人从宫官系统中消退,缩小士人参与宫省事务的范围,以此来限制士族豪强在中央的势力。另外,宦官出身卑微,地位低下,大多是“贫困之民,或有卖其首级以要酬赏,父兄相代残身,妻孥相视分裂”[8]1856,实质上是皇家的家奴,如唐昭宗所言:“此辈皆朕之家臣也,比于人臣之家,则奴隶之流。”[27]加之,宦官常伴君王左右,皇帝对其拥有足够的信任,“阉寺之人,在左右久,其小忠小信,足以固结君心”[28]。因此,面对势力日益强盛的士大夫豪强,统治者为了加强皇权专制,逐渐改以出身贫贱、卑微且极受皇帝信任的宦官代替士人担任宫官,也就无可厚非。

四、结语

综前所述,两汉在“家国不分”的特殊背景下,出现了职如朝官的宫官太仆。他们最初主要为皇后、太后以及太子等人负责车马事务,常常选任士人担任。随着汉代皇帝制度的日益严密、士人进入宫廷愈发困难等多重因素的影响,最初由士人担任的宫官太仆逐渐由宦官代替。尤其是东汉时期,宫官太仆基本上全部改由宦官担任,这也使得他们在宦官与外戚的斗争中常常参与皇帝、太子废立等大事。可以说,以宫官太仆为代表的宫官群体在东汉时期与宦官正式合流,既是汉代皇权集中制发展的必然结果,也是皇权旁落的一种表现形式。