可持续发展视角下“稀缺性类型”转变的现象分析

2020-02-22贺瑜邵超峰周海林高俊丽

贺瑜 邵超峰 周海林 高俊丽

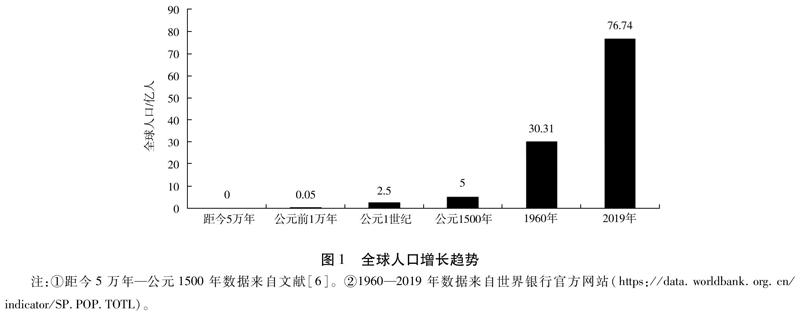

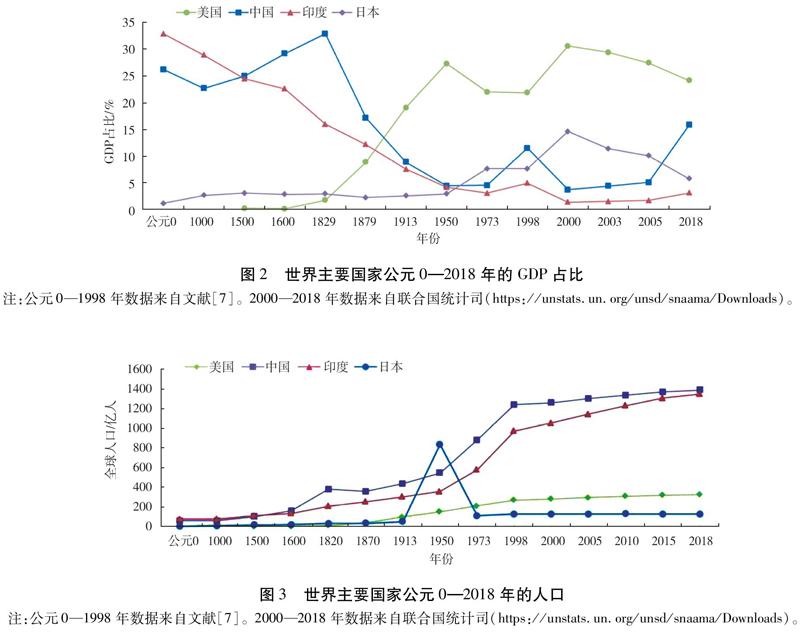

摘要 人类社会经济的发展进一步加剧人类需求的无限性与资源的有限性之间的矛盾,全球的发展观也经历了一系列重大变革,可持续发展观已经成为全球共识。围绕人类社会不同阶段发展的不可持续问题,从辩证角度分析了稀缺性的概念与内涵,研究认为:在可持续发展视角下,稀缺性是一个相对的概念,表征人类的一种生存状态,发展要素是可以通过人类的干预进行一定程度的相互替代,进而补齐短板,来确保经济的可持续增长。稀缺性既是发展的经常性阻力,也是发展的根本动力,其本身是不可消除或者不会“稀缺”。从历史演变的角度,基于不同阶段人类对自然的认知和发展的诉求梳理分析稀缺性类型的变化过程:农业文明时期的稀缺性表征突出表现为劳动力不足,人类开发利用生态系统服务的能力滞后、自然资本呈现盈余状态。工业化过程中的稀缺性表征则表现为技术能力不足和空间分布的不均衡性,技术型劳动力的配置或自然资本的转化能力成为一个国家和地区发展的决定性因素。当前的稀缺性则以自然资本的短缺为核心,生态系统的服务能力远远不能满足人造资本开发的需求,生态赤字不断增加,以资源短缺和生态退化为核心的生态稀缺已经成为全球经济振兴和可持续发展的瓶颈。为进一步表征生态稀缺性现象,分别从全球和中国讨论了近现代生态稀缺性的时空特征。基于如何保持资本丰度的需求,分析了生态稀缺性未来演变趋势及影响:理性的经济发展应该是把合适比例的自然资本转换为人造资本,通过人力资本提升自然资本转化能力,为可持续的经济发展预留足够的自然资本。

关键词 可持续发展;自然资本;稀缺性转变;生态稀缺性

中图分类号 X32;F061.3

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2020)12-0038-07 DOI:10.12062/cpre.20200947

随着社会经济的发展和人类向自然获取能力的提升,自然资源短缺的现象不断加剧。世界近300 a的工业化历程仅使不到10亿人口的发达国家实现了现代化[1],而全球资源和生态环境却为此付出沉重的代价。制约社会经济发展的“稀缺性”要素发生了跨时代的转变,即由自然资本和资源丰盛而人造资本和劳动力短缺是制约生产的主要稀缺要素,逐步转变为人造资本和劳动力过剩而剩余的自然资本不足成为制约因素的稀缺模式,生态系统向人类提供服务的能力不断下降,生态赤字不断扩大,以资源短缺和环境退化为核心的生态稀缺已经成为可持续发展的瓶颈。联合国《2030年可持续发展议程》确定的全球可持续发展目标(SDGs)充分展示了人类对经济增长、社会进步和生态平衡的愿景。实现SDGs的核心是处理好人与自然的关系,确保人类对自然的索取必须与人类向自然的回馈相平衡;处理好人与人的关系,在经济发展过程中确保人际关系、代际关系、区际关系的互利和谐。当前的紧迫任务是,处理好资源环境约束与发展转型的关系,实现经济活动从高资源消耗、高環境污染与高生态损害的非持续发展经济,向资源消耗最少化、环境污染最轻化与生态损害最小化的可持续发展经济的根本转变[2-4]。因此,辩证分析稀缺性的概念与内涵,解构稀缺性类型变化的递进关系,对达到生态-经济协调,探索可持续发展新路径是十分重要的。

1 稀缺性辨识

稀缺性是指现实中人们在某段时间内所拥有的资源数量不能满足人们需要时的一种状态特征,它反映人类需求的无限性与满足需求资源的有限性之间的矛盾。从这个角度看,稀缺性本身是不可消除的或者不会“稀缺”的,稀缺性既是人类的一种生存状态,也是人类社会发展的基本表征。人类的绝大多数活动表现为“经济活动”,也就是为满足需要所进行的劳动,反映出人类一直都在为基本的生存需要和其他更高级需要而持续不断地劳作,为消除“稀缺性”而不断寻找“替代”或进行“生产”。经济学是研究稀缺性资源如何配置的科学,一直致力寻求消除稀缺性的策略、方法和路径。从经济学本身的存在和发展来看,稀缺性也是不能“稀缺的”,各种要素的相对短缺为经济学研究与学科的发展提供了客观对象和实证基础。人类社会的发展过程似乎也是力求消除稀缺性的历史过程,每个阶段呈现出的不同社会特征体现出“稀缺性”类型的不同。在以采集和狩猎为特征的原始社会中,人类作为大自然的一部分服从于大自然的规律,尚不存在对大自然干预的意愿与能力。随着工具的进步(即技术的发展),人类便开始了有意识地干预自然,并主动从大自然获取所需,劳动能力开始发挥重要作用。以农业为特征的奴隶社会、封建社会主要表现为劳动力稀缺,蓄奴贩奴、地主对农民的雇佣反映出相应的经济活动、基本的社会特征以及社会的组织方式。以工业为特征的资本主义虽然早期也以资本家与工人作为两极的社会表现形式,但其根本的发展最终还是要落到技术进步上来。这反映出以市场为导向、以效率为竞争根本的资本主义社会表现出对技术能力与技术进步的依赖。技术进步既反映出资本主义的辉煌成就,也反映了这一阶段的稀缺性特征。

从人类历史的发展轨迹来看,稀缺性既是发展的经常性阻力,也是发展的根本动力。稀缺性影响着人类活动的取向、社会的基本特征以及人与人、人与自然之间最根本的关系类型。在致力于消除稀缺性的经济活动中,社会的组织方式以及社会的形态也随之发生相应的变化。在这一漫长的历史演变过程中,大自然一直作为无偿的供给者和活动场所默默地奉献自身,从原始社会、农业社会一直到工业社会,人类在发展中面临的稀缺性一直局限在自身的数量和能力不足上,这一状况延续到20世纪的上半叶。随着人口快速增长、技术迅猛发展以及物质财富急剧积累等现象的出现,随之而来的经济增长与可持续发展面临的稀缺性问题已经不再是劳动力稀缺、技术能力不足,稀缺性类型发生了根本性转变。争夺资源、改善环境、提升生态系统服务价值成为经济发展新的竞争性表现。未来发展所要解决的稀缺性问题将变成人造资本丰裕的背景下,如何解决自然资源的供给不足。在这种自然稀缺性条件下,相应的社会组织方式、制度安排、经济活动的取向也将会发生实质变化。

2 从历史进程看稀缺性类型的转变

3 稀缺性转变的新趋势:生态稀缺性

生态功能持续下降,人类除了生产需要的自然资本出现供应短缺外,生活需要的生态服务也受到了直接而几近压倒性的冲击;与此同时显现的还有人类赖以生存的自然环境日益恶化。在人类逐渐走向满足更高需要的同时,基本生理需要的满足反而出现问题(如赖以生存的空气、水等),即满足基本需要的生态资源开始出现稀缺。生态稀缺性反映了人类欲望的无限性与生态资源的有限性之间的矛盾。从社会经济发展的生产要素来看,生态稀缺性突出表现为生态系统可提供服务的有限性,尤其是自然资源的短缺性和良好生态环境的珍贵性。

大自然本身的重要性以及其对人类的重要贡献,共同体现在生物多样性和生态系统功能与服务上,人类得以生存和拥有良好生活质量离不开大自然。大自然对人类发展的作用至关重要,它提供食物和饲料、能源、药品和遗传资源,以及对人类的身体健康和文化传承至关重要的各种材料。例如,20多亿人依赖木材燃料来满足其初级能源需求,估计有40亿人的健康保健主要依赖天然药物,用于治疗癌症的药物中约70%是天然药物或源于自然的合成药品[11]。大自然通过其生态演替和进化过程,维持人类赖以生存的空气、淡水和土壤质量,调节气候,提供传粉和控制虫害,并持平自然灾害的影响。据估算,全球75%以上的粮食作物类型,包括水果和蔬菜,以及咖啡、可可和杏仁等一些最重要的经济作物,都依靠动物传粉。大自然支撑人类健康的方方面面,尤其是为人类精神健康发展和生活质量的提升做出不可磨灭的贡献,例如启发和学习、生理和心理体验,以及支持身份认同——这些都是生活质量和文化完整性的核心所在,即便其总价值难以量化。大自然作为经济得以发展的生产要素来看,现阶段面临生态稀缺性境遇的突出表现为生态系统可提供服务的有限性、自然资源的短缺性和良好生态环境的珍贵性。

3.1 全球生态稀缺性的表现

过去60 a來全球开垦的土地,比18、19世纪之和还要多;1985年以来使用的人工合成氮肥相当于此前72 a的总量;过去50 a里有10%~30%的哺乳动物、鸟类和两栖类动物物种濒临灭绝。世界银行报告统计表明:在20世纪的100 a中,人类共消耗2 650亿t石油天然气,1 420亿t煤炭,380亿t钢,7.6亿t铝,4.8亿t铜……,这是此前19个世纪人类消耗资源的总和[12]。

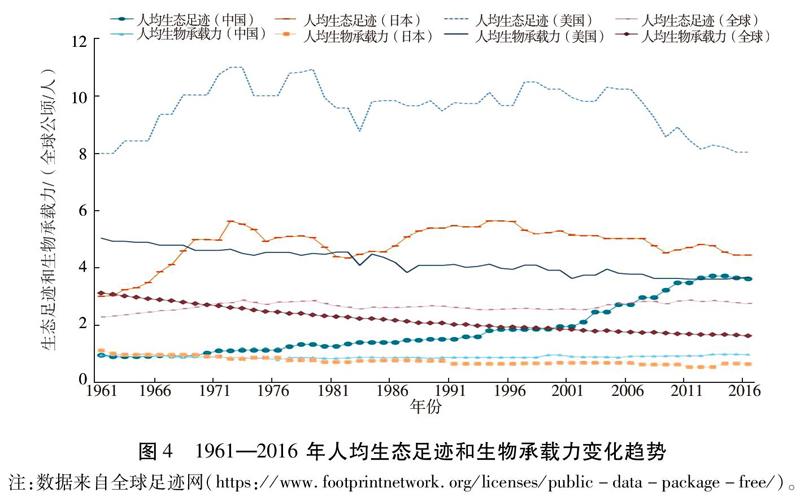

从空间尺度上看,人类赖以生存的生物圈都在发生前所未有的巨大变化,生物多样性(包括物种内部、物种之间及生态系统的多样性)正以人类历史上的最快速度下降,过去50 a全球自然环境的改变速度也是人类历史上前所未有的。自1980年以来,海洋塑料污染增加了10倍,至少影响到267个物种,包括86%的海龟、44%的海鸟和43%的海洋哺乳动物;不断增长的人口和消费所需的基础设施规模持续增加,城市面积自1992年以来翻了一番,而这大规模的建设用地是以牺牲森林(主要是热带原始森林)、湿地和草原为代价的……[8]。人造财富的速度与规模史无前例,据估算地球生态系统每年带来的价值仅约33×10.4亿美元左右[13],远小于当前的世界经济总量的GDP约84.74×10.4亿美元(2018年,扣除价格变动因素,按不变价值进行换算)。从可提供的生物承载力和人类消耗的生态足迹对比分析上看,自1970年以来地球一直处于超载状态,且生态赤字规模正在逐渐增大(见图4),地球生物生产力的提高已不足以支撑不断增长的资源需要。全球GDP排名前三位的美国、中国和日本也是生态赤字最严重的国家,以生态稀缺性为核心的生态环境领域类的可持续发展目标指标处于较低水平[9],背离可持续发展的方向。根据美国环保组织“全球生态足迹网络(GFN)”测算,2019年的“地球生态超载日”成为历年来最早,地球所有天然资源配额在7月29日就被消耗一空,包括水、土壤和洁净空气。

从空间分布上看,地球生态赤字加大并不意味着所有国家消耗的生态资源都超出其生态系统的供给能力,但即使是生态盈余的“生态债权国”资源储备也在随时间缩减。巴西拥有最大的生态资源储备,但这些资源正逐步受到侵蚀;澳大利亚的资源储备同样在迅速流失;马达加斯加和印度尼西亚也因为自然保护区的缩小而面临生物多样性急剧减少的压力。据估计,目前全球人均生态足迹大约2.9全球公顷、人均生物承载力约为1.6全球公顷,生物承载力的需求超过当年生物承载力的60%,这意味着人类每年要消耗1.6个地球的生态资源;按照目前的消耗速度,若不改变人类的生产生活方式,预计到2050年将需要2个地球 ,到2100年则需要4个地球的生态资源才能维持人类的正常活动[10]。

3.2 中国生态稀缺性的表现

我国人口众多,大部分地区自然环境先天脆弱,加上短期经济飞速发展且方式相对粗放,生态退化严重,环境污染不断加剧,环境健康问题非常突出。随着经济活跃度的增加,人均生态足迹逐年增长,20世纪90年代以来增幅更加明显。从21世纪初开始,伴随着大规模、快速的经济增长,人均生态足迹也以每年约7%的速度快速增长。2016年需要人均3.92全球公顷的生产性土地来满足对商品和服务的需求,比全球平均2.9全球公顷的生态足迹高出35%,是当年我国人均可用生物承载力的4倍,这表明生物生产空间已处于严重的超载状态[10]。我国已是世界上人均生态资源最为稀缺的国家之一,面临着严峻的生态稀缺性和资源环境约束的压力。图4反映了我国1961—2016年的人均生态足迹与生物承载力变化、与全球的变化趋势基本一致,即生态足迹持续增加,而生物承载力基本未变甚至有下降趋势,导致生态赤字不断扩大,而这一趋势还在延续。我国拥有世界18%左右的人口,生物承载力只占全球的11%,人均约为0.98全球公顷,远低于世界人均生物承载力1.6全球公顷,更低于生物承载力丰富的国家(巴西10.2全球公顷,澳大利亚19.2全球公顷,美国4.9全球公顷,俄罗斯6.9全球公顷),是全球生物超载最严重的国家之一,在应对生态稀缺性挑战中,我国面临着比发达国家更加严峻的压力。

3.3 生态稀缺性未来趋势及其影响

在过去500 a间,人类的力量有了前所未有的惊人成长。公元1500年时,全球智人的人口大约有5亿人,但今天已经到了70亿人。人类在1500年生产的商品和服务总共约合现值2 500亿美元,但今天每年人类生产的价值约为60×10.4亿美元。在1500年,全人类每天总共约消耗13×10.4亿cal,但今天每天要消耗1 500×10.4亿cal。从1500年到现在,人口增加了14倍,生产增加240倍,消耗的能量增加了115倍[6]。随着人口规模的增加和社会经济发展压力的增大,生态稀缺性程度也将越发突出,生态承载的能力将成为保持各国竞争优势的基础和最为宝贵的绿色财富。根据对全世界235个国家及地区的历史数据人口趋势分析,到21世纪末,世界人口将达到110亿人,而未来30 a将增加20亿人[14]。

在日渐趋紧的生态环境压力下,随着全球经济总量、增速的不断攀升以及人口规模的扩大,自然资源消耗的种类和数量也随之扩大,对生态环境也带来更大的压力,局部地区有可能出现生态贫困的态势,伴随生态稀缺性而来的生存与发展问题也越发严重:①自20世纪80年代开始,由于人口增长、经济发展和消费模式变化等因素的共同作用,全球用水量每年增长1%。预计到2050年全球需水量还将保持同样的增速,相比目前用水量将增加20%~30%,结果将有超过20亿人生活在水资源严重短缺的国家,约40亿人每年至少有一个月的时间遭受严重缺水的困扰,将会有22个国家面临严重的水压力风险[15]。随着水资源利用压力的持续升高,与水资源利用相关的潜在冲突也日益增加。②世界范围内对粮食和土地需求量的增加,导致全球森林面积持续下滑。1990—2015年间的森林面积净损失为1.29亿hm.2天然林,相当于整个南非的面积,人均森林面积从0.8 hm.2下降到0.6 hm.2,代表着0.13%的年度净损失率[16]。③尽管全球约30%的土地仍然被森林覆盖,但至少有三分之二的林地处于退化状态。自1900年以来,全球约64%至71%的天然湿地面积因人类活动而消失殆尽[17]。全球大部分土壤资源(尤其是农田)均处于一般、差或极差的状态,而这一状况还将持续恶化,并进而影响水文情态和水循环[17]。④从目前的判断看,人类活动极有可能是20世纪中期以来全球气候变暖的主要原因。自1950年以来,地球海平面的上升速度明显高于过去2 000 a。1901—2010年,全球平均海平面上升了19 cm,过去10 a间冰川融化的速度也比20世纪90年代加快了数倍[18]。随着地球持续变暖,包括强降雨、热浪、洪水、干旱等极端天气已开始增多。极端气候不断干扰原始生态系统的结构与功能,进一步降低了自然生态系统的服务功能,加剧了生态的稀缺性。

4 结 语

从人类前进的脚步以及社会形态转变的原因或驱动力看,人的需求的不断升级以及引发的稀缺性类型转变发挥着关键性作用。人类需求呈现阈值攀升的无限性趋势,以及由其决定的稀缺性类型转变实质性地成为推动社会发展的原动力。随着人类需求总量以及种类多样性的增加,稀缺性以相对短板的形式呈现出来,也就是说,稀缺总是相对的。相应地,应对不同稀缺性类型所选择的解决路径必然是不同的,路径选择的不同会直接改变对应的社会形态、组织制度等人的生存方式。人类已经经历了从谋求生存以及基本保障,到追求自由与幸福,再到确保已经获得的自由与幸福所需要承担的责任与义务的转变。这一过程既体现了发展的线性轨迹,即需求总量与种类单向的持续增加;也体现出一种循环往复的过程,即从对大自然的摆脱与控制,到重新回归大自然并呵护大自然的认知循环。稀缺性随之也呈现出一种循环,从最初的大自然富足及多样的供给,到大自然的贫乏与短缺。这一转变反映出人的需求与社会发展的更高要求:可持续性。当下应对的稀缺性是人类自身发展与大自然的可持续性问题,或者说,人类面临的实质性稀缺最终转变为可持续性问题。人类要实现自身的可持续发展以及大自然的可持续性,无疑要重新认识稀缺性类型的性质转变以及选择相应的解决路径。

生态稀缺的趋势已成为目前人类社会最明显特征之一,这预示着现代化、工业化以来传统的经济发展方式已呈现出不可持续性特征。如何应对生态稀缺性,确保人类自身以及大自然的可持续发展,迫切需要新的智慧和新的发展路径。英国哲学家、预言家汤恩比看完了老子的《道德经》、孔子的《易经》,说了这样一句话:19世纪是英国人的世纪,20世纪是美国人的世纪,21世纪是致力于人与自然和谐的中国人的世纪。在其《展望21世纪》一书中曾说:“如果有来生,我愿生在中国”。他针对当代人类正面临的三大危机,自然危机、社会危机和人类自身的危机,认为只有中国的历史文化智慧才具备拯救三大生存危机的基础,进而相信21世纪是中国人的世纪。究其原因,汤恩比的信念是建立在中国文化中人与自然和谐的数千年历史上。作为一个人均资源并不富集的国家,中国以7%的耕地养育了全球18%的人口, 11%的生物承载力实现了全球16%的GDP份额。从目前的发展阶段看,中国的发展正处人类现代化、全球化进程重要的历史交汇的时间点上,人类进程的困境也许给中国人提供了为全人类贡献智慧的契机。

参考文献

[1]温家宝.让科技引领中国可持续发展[J].中国科学院院刊,2010,25(1):1-7.

[2]李四能.“绿色+创新”推动经济高质量发展[J].企业文明,2018(9):32-34.

[3]邓玲.绿色创新经济:迈向经济高质量发展階段的新现象[DB/OL]. 四川区域经济网,(2018-09-18)[2020-09-22]. http://www.ddxyjj.com/zhuanti_xiangxi.asp?i=7907.

[4]牛文元. 中国科学发展报告 2010[M].北京:科学出版社,2018:30-58.

[5]周海林.言说“自然”的话语分析:针对欲望与认知的纯粹观念研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(11):45-52.

[6]尤瓦尔·赫拉利. 人类简史:从动物到上帝[M]. 北京:中信出版社,2012.

[7]麦迪森. 世界经济千年史[M]. 北京:北京大学出版社,2003.

[8]联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学-政策平台. 生物多样性和生态系统服务全球评估报告[R]. 2019.

[9]联合国. 2020年可持续发展目标报告[R]. 2020.

[10]世界自然基金会. 地球生命力报告2018[R]. 2018.

[11]李双成.从新冠肺炎疫情看人与自然和谐相处[J].当代贵州,2020(13):79.

[12]联合国. 千年生态系统评估报告[R]. 2005.

[13]COSTANZAR, ARGE R, GROOT R, et al. The value of the worlds ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997 ,387: 253-260.

[14]联合国经济和社会事务部. 世界人口展望[R]. 2019.

[15]联合国水机制. 2019年世界水资源发展报告[R]. 2019.

[16]联合国粮食和农业组织. 全球森林资源评估报告:世界森林变化情况[R].第2版. 2016.

[17]United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-Headquarters. The United Nations world water development report:nature-based solutions for water[R]. 2018.

[18]政府间气候变化专门委员会. 政府间气候变化专门委员会第五次评估报告[R]. 2013.

(责任编辑:李 琪)