川藏线骑行者旅游动机与主观幸福感关系研究

——旅游满意度的中介作用

2020-02-05马志新

王 华 马志新,2,*

(1.暨南大学管理学院,广东广州 510632;2.暨南大学人力资源开发与管理处,广东广州 510632)

0 引言

在始于四川省成都市,止于西藏自治区拉萨市2200 多公里的川藏公路上(以下简称川藏线),近年来涌现出成群结队的骑行旅游者逐梦“西藏朝圣之旅”。川藏线骑行旅游者的行程大致在20~30 天,在目的地拉萨的停留时间则不超过1 周,其间除了需要付出极大的勇气和耐力之外,还要面临恶劣天气、高原反应、地质灾害、艰险路况等挑战(张朝枝等,2017)。虽然旅行条件如此艰险,川藏线骑行旅游者仍然络绎不绝,他们的动机和目的是什么?意义何在?根据旅游决策理论,一旦旅游者感觉行游比例(travel-time ratio)极度不匹配,旅游目的地流量势必会严重减少(Can,2013)。但显然,该理论难以解释川藏线骑行旅游现象。

目前关于骑行旅游的研究主要集中于骑行旅游者行为特征、骑行旅游产品的供给与需求、骑行旅游影响等主题(Cope,2003;Lunsdon et al.,2004;万亚军 等,2011;杨洪 等,2012;邓冰 等,2015),也有少量研究涉及骑行旅游动机(Ritchie,1998)、骑行旅游体验(胡传东等,2015;张朝枝等,2017)。旅游动机作为旅游行为产生的原动力,诠释了旅游需要的内驱性,对旅游行为具有直接的作用(谢彦君,2011)。大众旅游情境下,旅游动机作为旅游满意度、旅游期望、重游意愿和目的地忠诚等构念的前因变量,是影响旅游者感知和旅游者行为的关键变量。特殊旅游情境下,旅游动机也开始受到关注,但较少涉及其对旅游满意度、主观幸福感影响的实证研究(王芳 等,2015;Kim et al.,2015;Chen et al.,2016)。就川藏线骑行旅游者而言,其旅游体验指向净化心灵和自我实现的“朝圣之旅”(崔庆明等,2014),体验被仪式化,被赋予了与个体幸福相关的意义(胡传东等,2015;张朝枝等,2017)。因此,本文拟以旅游动机理论为基础,探索川藏线骑行旅游情境下的旅游动机及其对主观幸福感的影响效应,主要包括以下研究问题:第一,川藏线骑行者的旅游动机及其维度是什么?第二,旅游动机与旅游满意度、主观幸福感之间的关系如何?对于这些问题的研究有利于深化理解特种旅游活动的旅游动机及其影响效应,为我国日趋兴起的户外旅游产品开发乃至全域旅游规划建设提供指导。

1 文献回顾与研究假设

1.1 旅游动机

动机产生于人的需要,人为了满足需要或实现某种需要而产生了行为的动机(王宁等,2008)。旅游动机是旅游行为产生的原动力,它由旅游需要激发,是具体旅游行为的内在驱力,并对旅游行为具有直接的指导作用(谢彦君,2011)。因此,旅游动机是影响旅游者行为的主要因素,被视为旅游行为背后的一个关键变量和动力(Crompton,1979;张宏梅 等,2005)。

现代旅游动机理论大多建立在马斯洛的需求层次理论上。马斯洛将人的需要划分为生理、安全、归属与爱、尊重、自我实现5 个层次,人的需要的满足通常依循该层次顺序,但也可能会跳过低层次需要而直接寻求满足较高层次的需要(谢彦君,2011)。皮尔斯依据马斯洛需求层次理论提出旅行生涯阶梯(TCL)和旅行生涯模式(TCP)理论。TCL 理论将人们的旅行需求由低到高依次划分为放松、安全、关系、自尊与发展、自我实现5 个层次,人们会随着旅行经验的丰富而向更高层次的旅游动机迈进(王宁等,2008);TCP 理论则在实证研究基础上总结出14 个旅游动机因素,这些旅游动机按重要程度被划分为核心层、核心外围和外层3 个层次,进一步阐明了旅游动机的动态演变和多重维度(Pearce et al.,2005)。上述经典理论为旅游动机的后续研究奠定了基础,但由于旅游动机的复杂性、动态性和多维性,仍需要针对不同旅游情境下的旅游动机及其影响进行深入的实证研究。

在骑行旅游情境下,关于旅游动机及其影响的研究成果非常有限。就骑行旅游动机来看,Ritchie(1998)通过问卷调查发现,新西兰南岛骑行者旅游动机可归纳为自主与成就、独处、探索、身体挑战、寻找类似或避免类似、社会交往、逃避社会等;胡传东等(2015)基于网络游记内容将川藏线骑行旅游动机分为8 类:追求梦想、体验风土人情、放松心情、人生感悟、自我实现、纪念青春、猎奇求异、丰富人生,但囿于网络文本表达上的局限性与随意性,旅游动机的真实性和准确性还有待验证。

1.2 旅游动机与主观幸福感

关于主观幸福感的定义并不唯一,例如快乐、生活质量和生活满意度等皆可反映主观幸福感构念(Gilbert et al.,2004)。Shin 等(1978)从快乐的角度将主观幸福感定义为个体根据自身标准对生活质量的总体评价;Veenhoven(1991)认为主观幸福感是个体对其总体生活质量高低程度的判断;Diener(2012)提出主观幸福感是人们对自身生活满意程度的认知评价。综合来看,对主观幸福感的界定虽略有差异,但主要内涵相似,本文沿用Diener(2012)的观点,将主观幸福感定义为旅游者在返程后对自身生活满意程度的综合性感知和评价。

根据动机理论,个体某一行为的内驱力往往会影响个体的具体感知(Atkinson et al.,1957;Wolfe et al.,2004)。Iso-Ahola(1989)提出动机是推动旅游者行为的关键力量,旅游动机也会影响旅游者的感知和评价。旅游动机体现了旅游者自身的需要,当需要被满足时就会带来幸福感的提升(Iso-Ahola,1980)。现有研究也已验证了旅游动机与主观幸福感的关系。Kim 等(2015)认为主观幸福感更多地强调了个体的体验性,可以作为旅游动机的结果变量,并证实徒步旅游者的旅游动机正向影响主观幸福感进而影响旅游者行为意向。而在旅游动机的具体维度上,已有研究发现享受自然环境、逃离日常生活维度是影响徒步旅游者主观幸福感的重要因素,追求亲密关系和健康生活、逃避、学习维度亦对徒步旅游者主观幸福感产生影响(Iso-Ahola,1989;Kim et al.,2015)。

在川藏线骑行旅游情境中,选择去川藏线骑行旅游源于旅游者心底的真实需要,这些需要是主观幸福感的重要组成部分。当旅游者完成川藏线骑行旅游后,其需要得以满足,内心得到了一定程度的升华,找寻到了人生意义,进而主观幸福感得以提升(Kim et al.,2015)。因此,本文提出如下假设:

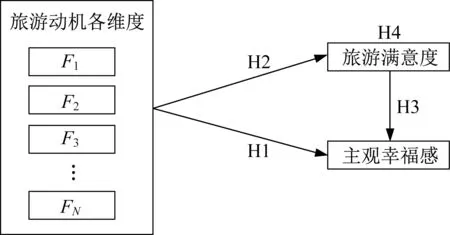

H1:川藏线骑行者的旅游动机(维度)正向影响主观幸福感。

1.3 旅游满意度的中介效应

旅游满意度的概念源于顾客满意度,顾客满意度是消费者对产品或服务满足自身需要程度的判断(Oliver,1993),旅游满意度则被视为旅游期望和实际旅游体验对比的结果(Pizam et al.,1978)。旅游满意度是一种对整体旅游体验的评价,包括对目的地景观、设施设备及接待服务等方面满足其旅游需求的综合评价(Baker et al.,2000),当游客对旅游目的地体验满意,则表明旅游目的地满足了旅游者需要(Fang et al.,2000)。

旅游满意度的前因变量主要包括旅游动机和旅游期望(Ryan et al.,2000)。旅游动机直接影响旅游满意度。旅游动机提示着旅游者的需要(Yoon et al.,2005)。当个体的特定需要被激发,动机就会产生在期望参数之中,而期望参数与实际体验的对比决定了满意的水平(Pearce,1982)。Caber 等(2016)对土耳其登山旅游者的研究发现,探索新奇攀登点是拉力动机中影响登山旅游者满意度的重要因素,挑战则是推力动机中影响旅游者满意度的重要因素。上述研究表明,当旅游动机得以实现后,旅游者就会呈现出正面且积极的满意状态。

越来越多的研究者关注旅游能否提高人们对于生活的幸福认知(Albayrak et al.,2018)。Oppermann 等(1994)提出类似于度假这种令人记忆深刻和有意义的体验,而不只是消费物质商品,可以提高参与者的主观幸福感。Richards(1999)认为度假活动提供了生理和精神上的放松和休憩,能够为个人发展和个性追求、社会利益提供空间,进而提升幸福感。Neal 等(1999)发现旅游者对旅游服务的满意度会影响主观幸福感。Sirgy 等(2011)也证实旅游满意度能够直接正向影响旅游者的主观幸福感。

在川藏线骑行旅游情境中,骑行者的旅游动机本质上反映旅游者的需要,而旅游满意度是对整个骑行旅游体验的评价,当骑行者对整体旅游体验满意时,表明其需要得到了满足,因而会带来幸福感。事实上,Woo 等(2016)对老年人的旅游动机、旅游限制、休闲满意度和主观幸福感之间关系的研究已经证实,旅游动机能够直接正向影响主观幸福感,休闲满意度在旅游动机和主观幸福感之间起中介作用。基于以上论述,本文提出如下假设:

H2:川藏线骑行者的旅游动机(维度)正向影响旅游满意度。

H3:川藏线骑行者的旅游满意度正向影响主观幸福感。

H4:旅游满意度在川藏线骑行者旅游动机(维度)和主观幸福感之间起中介作用。

综上所述,本文从动机理论的视角,构建了川藏线骑行旅游情境下的旅游动机、旅游满意度和主观幸福感三者关系的理论模型(见图1)。该模型不仅凸显了旅游动机(维度)对于主观幸福感的影响作用,也强调了旅游满意度在旅游动机(维度)与主观幸福感之间的桥梁作用。

图1 研究模型

2 研究方法

2.1 量表获取与修正

2.1.1 旅游满意度与主观幸福感量表

对旅游满意度和主观幸福感的测量采用较为成熟的量表。旅游满意度的测量参照Yoon等(2005)的研究,主要包括“本次旅行总体上与你的期望相比如何?”“此次旅行值得你花费时间和努力吗?”“总体上,你是否对川藏线骑行旅游感到满意?”3 个测量题项。主观幸福感的测量借鉴Sirgy 等(2011)的量表,包括“旅行后,我的生活更有质量了”“我的生活更幸福了”“我的生活更丰富多彩了”“我的生活满意度提高了”4个测量题项。对题项采用Likert五点式计量,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。

2.1.2 旅游动机量表的修正

由于川藏线骑行旅游活动的特殊性,目前还未有可直接引用的成熟的旅游动机量表,需要结合已有相关量表进行修订。

川藏线骑行者旅游动机原始题项的生成。采用扎根理论方法对深度访谈资料进行系统归纳,确定旅游动机的原始题项。对骑行旅游者的深度访谈分两次进行,第一次在2013年7月11日至8月5日,一位作者实地体验川藏线骑行,沿途参与观察并访谈同行骑友10 人,整理访谈文本约4 万字;为提高访谈信息饱和程度,又于2016 年3 月14 日至5 月16 日进行了第二次调研,通过微信群和QQ 群筛选川藏线骑行旅游者样本,采用实地访谈与电话访谈相结合的方式共访谈21 人,整理访谈文本约10 万字。此后,基于扎根理论方法运用Nvivo 11 plus 软件分析原始访谈文本,提炼了20 个川藏线骑行旅游动机题项,再结合Ritchie(1998)和Chen 等(2014)的量表,共得到包含52个题项的川藏线骑行者旅游动机原始题项库。

川藏线骑行者旅游动机题项的优化。通过焦点小组访谈对52 个川藏线骑行者旅游动机原始题项进行评价、确认及优化后,得到包含38 个题项的川藏线骑行者旅游动机初步修正题项库。对这些题项采用Likert 五点式计量,1 代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。

2.1.3 问卷预调查

于2017 年10 月1 日—10 月7 日,通过微信和QQ 平台的川藏线骑行旅游群组发放预调查问卷,共发放问卷100 份,收回100 份,回收率和有效率为100%。预调研数据显示,旅游动机、旅游满意度、主观幸福感量表的Cronbach’sα值分别为0.943、0.738、0.924,均大于0.700 的判断标准,表明问卷各变量测量题项的内部一致性较好。因此,保留预调研所使用的旅游动机、旅游满意度和主观幸福感量表的全部题项,形成正式调查问卷。

2.2 数据收集与分析

于2017 年10 月10 日—10 月31 日进行正式问卷调查,在社交软件平台发放电子问卷。首先加入有关川藏线骑行旅游的交流群,在征得群主或管理员同意后,邀请近一年内具有川藏线骑行旅游经历的群内成员以自愿的方式填写调查问卷。为提高问卷的填写质量和回收率,接受问卷调查者会获得小礼品或红包奖励。最终,共收回调查问卷530份,删除其中问项填写不完整、问项打分高度一致性及填写时间不足90秒的问卷后,剩余有效问卷520份,有效率为98.1%。本文主要采用SPSS 17.0、AMOS 22.0等软件对调查问卷数据进行分析。

被调查者以男性为主,占样本总数的85.8%。年龄在18~39 岁的被调查者最多,占83.5%。文化程度为大专及以上者所占比例最高,达61.5%。职业方面,学生所占比例最高,达36.5%;其次为自由职业者,占21.6%;再次为公司/企业职员,占19.4%。月收入在2000 元及以下、2001 元至4000 元、4001 元至6000 元的被调查者比例分别为33.8%、26.5%和18.1%。从旅行方式来看,独行者占44.6%,和亲友一起骑行的占28.3%。

3 数据分析结果

3.1 变量检验分析

采用极大似然法建构模型,需首先对观测变量进行正态性检验。45 个观测题项(包括38 个旅游动机题项、3 个旅游满意度题项和4 个主观幸福感题项)的偏度系数绝对值介于0.021~1.555,均小于3.000,峰度系数绝对值介于0.008~2.814,均小于10.000,样本数据服从正态分布,适合进一步分析(KLINE,1998)。为检验同源方差的严重程度,本文采用单因素检验方法,将所有题项进行因子分析以验证是否由一个因子解释了所有变异(Podsakoffp,2003)。经检验,第一因子的方差解释率为18.633%,低于临界值25.000%,说明不存在明显的共同方法偏差问题。信度检验显示,旅游动机、旅游满意度、主观幸福感量表的Cronbach’sα值分别为0.947、0.796、0.916,均大于0.700 的判断标准,表明问卷各变量测量题项的内部一致性较好。

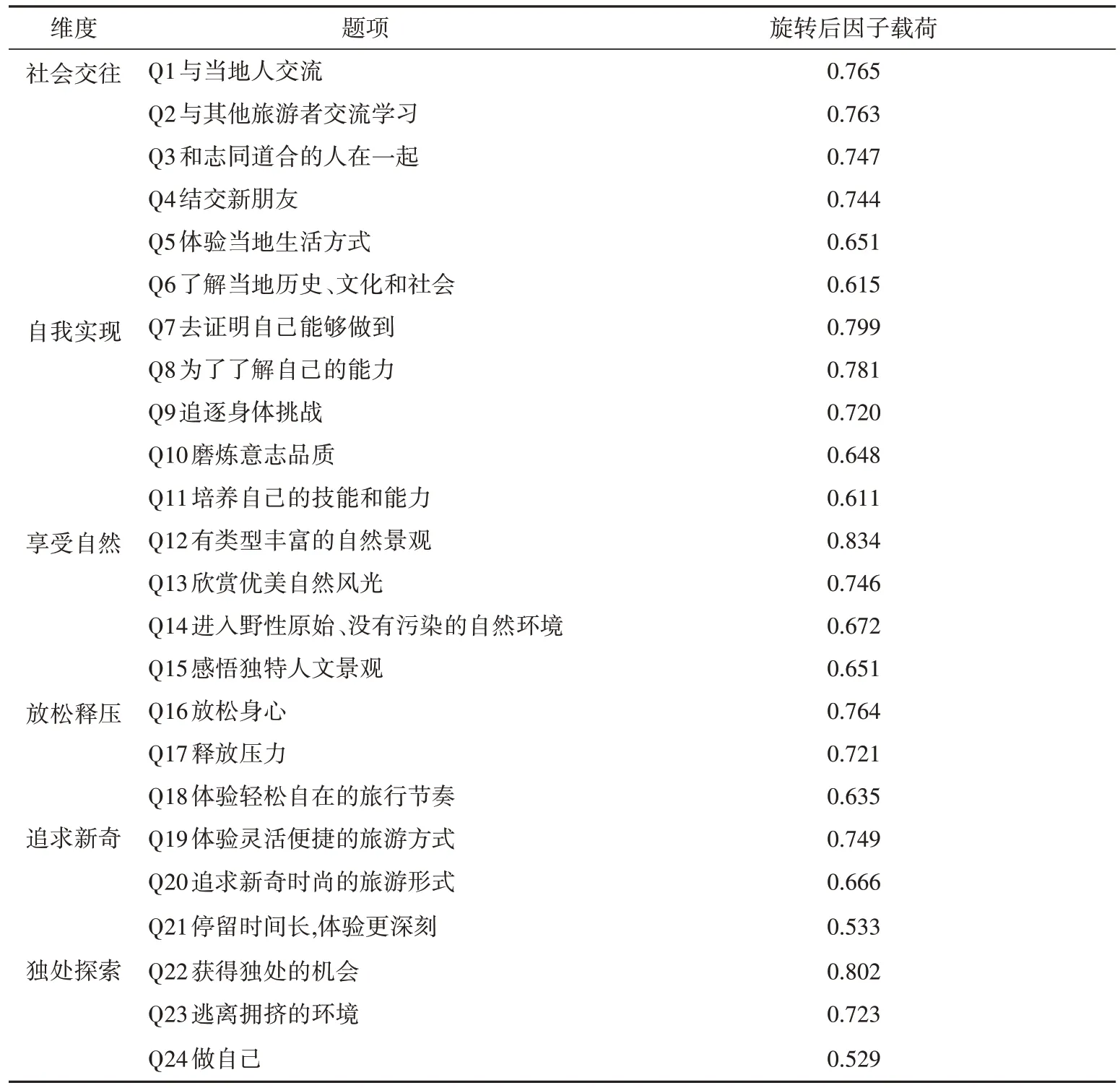

3.2 探索性因子分析

为了探知川藏线骑行者旅游动机因子构成,随机抽取520 份有效问卷的50%进行探索性因子分析。川藏线骑行旅游动机量表Cronbach’sα系数为0.943,KMO样本测度值为0.920,Bartlett 球体检验近似卡方值为5794.756(df=820,Sig=0.000),适合做探索性因子分析。我们采用主轴因子法提取公因子,以最大方差法进行正交旋转,提取特征值大于1 的因子。经过多次探索性因子分析,删除载荷值低于0.500 及双负载的14 个题项,最终得到包括6 个维度共24 个题项的川藏线骑行者旅游动机量表,6个因子的累计解释方差达65.035%。通过分析每个维度的含义和特征,我们将川藏线骑行者旅游动机的6 个因子分别命名为“社会交往”“自我实现”“享受自然”“放松释压”“追求新奇”和“独处探索”(见表1)。

表1 探索性因子分析结果

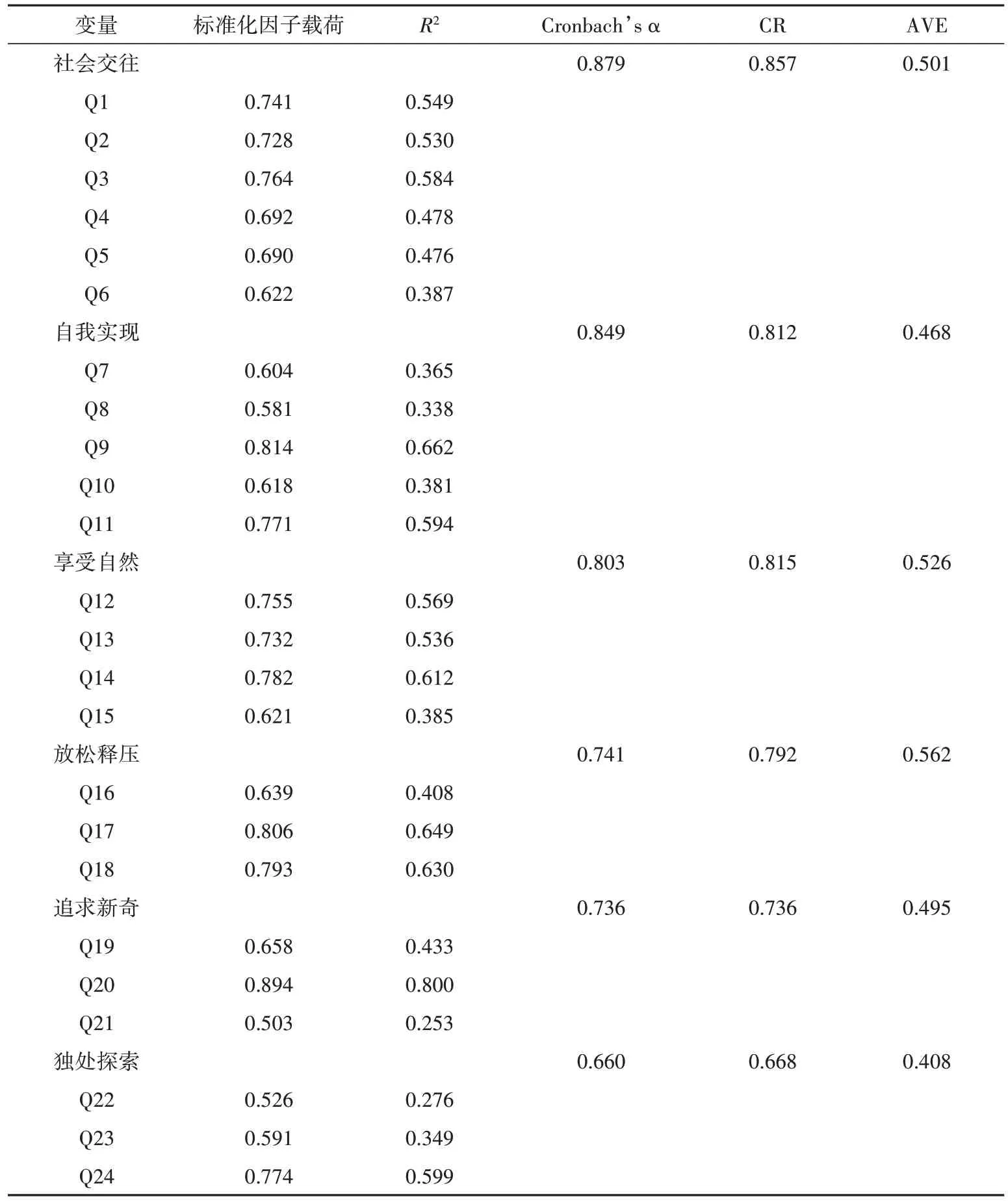

3.3 验证性因子分析

对探索性因子分析得到的旅游动机量表,使用剩余的另一半问卷数据进行验证性因子分析。川藏线骑行旅游动机量表的总体Cronbach’sα系数为0.809,说明量表总体内部一致性较好,各维度的Cronbach’sα系数除“独处探索”为0.660 外,其余均在临界值0.700 以上,说明在维度层面上,量表内部一致性也良好(Nunnally,1978)。川藏线骑行旅游动机6 个因子的组合信度(CR)均大于0.600 的判别标准,表明信度较好(Chin,1998)。效度方面,川藏线骑行旅游动机各个测量题项的标准化因子载荷介于0.500~0.800,均大于0.500 的判别标准,且各因子均在p<0.001 的水平上达到显著,各因子的平均提取方差(AVE)均大于0.400 的判别标准,说明该量表具有良好的聚合效度(Chin,1998)。

表2 验证性因子分析结果

3.4 测量模型验证

采用AMOS 22.0软件的最大似然估计对概念模型的测量模型进行验证性因子分析,各项模型拟合指标值分别为:χ2=1123.134,p<0.001,χ2/df=2.766,RMSEA=0.058,CFI=0.911,IFI=0.911,TLI=0.898,SRMR=0.043。各项模型拟合指标良好,说明概念模型的测量模型与实际数据拟合程度较好。

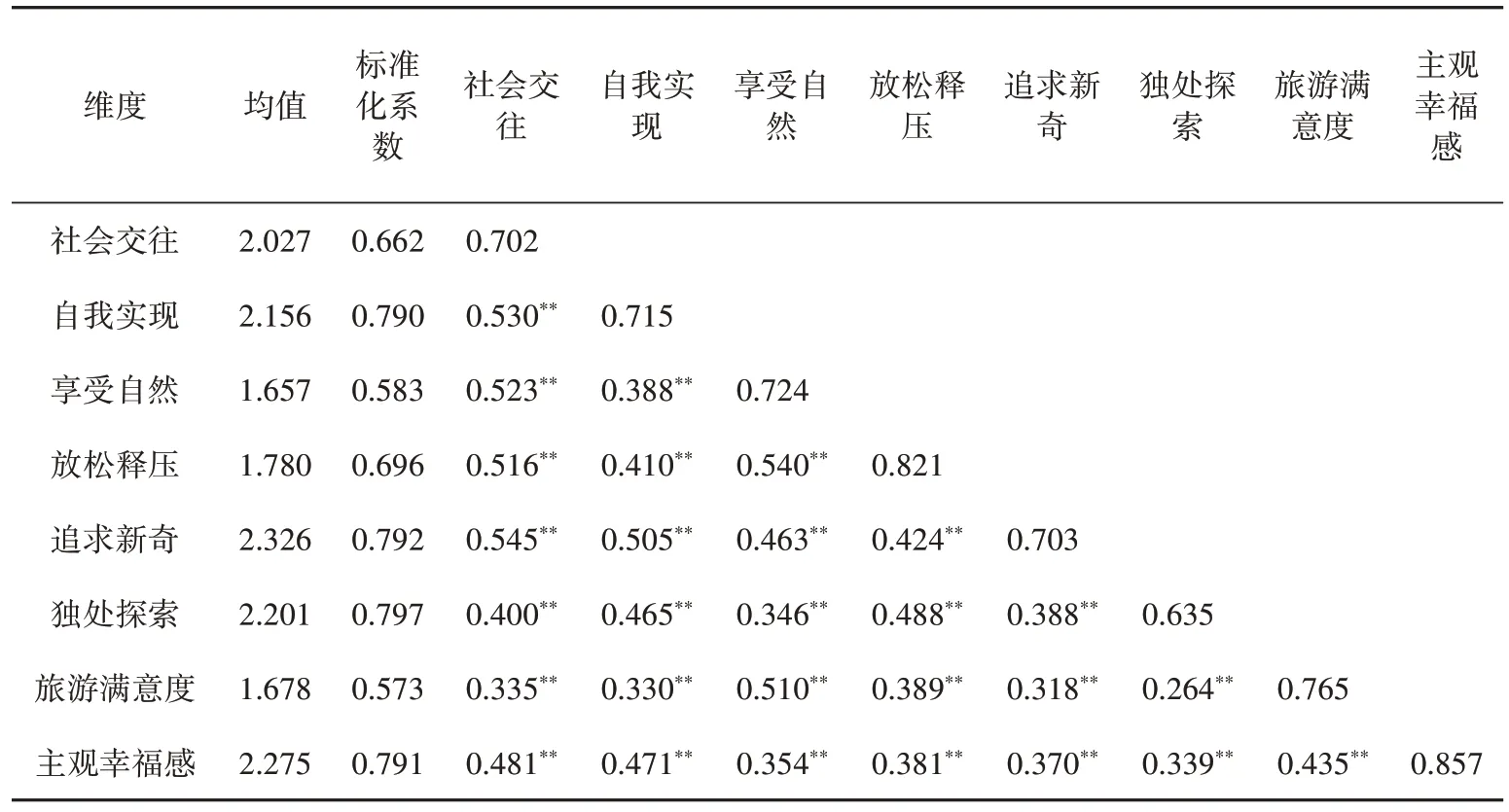

测量模型中所有潜变量的组合信度介于0.666~0.917,均大于判别标准0.600,表明所有潜变量均具有较好的信度。所有测量题项的标准化因子载荷介于0.536~0.876,均大于0.500 的判别标准,且所有题项均在p<0.001 的水平上达到显著,说明量表具有良好的聚合效度。所有潜变量的平均提取方差介于0.403~0.734,说明所有潜变量的聚合效度尚可。判别效度如表3 所示,川藏线骑行者旅游动机各维度、旅游满意度、主观幸福感间的相关系数介于0.264~0.545,均小于0.800 的阈值标准,各维度的平均提取方差的平方根也均大于各相关系数,说明判别效度较好。综上,测量模型的聚合效度和判别效度较好,模型质量较高。

表3 判别效度检验

3.5 路径分析

运用AMOS 22.0 软件进行路径分析,概念模型的结构模型拟合结果显示:χ2=77.235,p<0.001,χ2/df=1.796,RMSEA=0.039,CFI=0.991,IFI=0.991,TLI=0.983,SRMR=0.023。因此,概念模型的结构模型达到了模型适配标准。

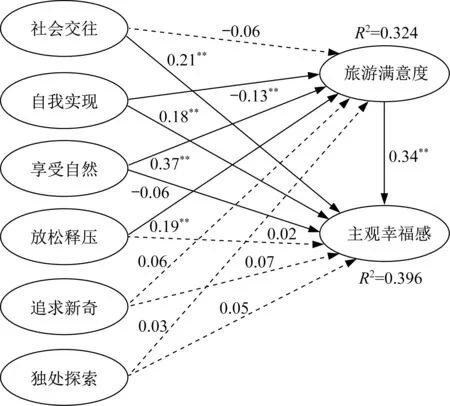

如图2 所示,直接效应检验发现,在旅游动机6 个维度中,只有社会交往(β=0.210,p<0.001)和自我实现(β=0.181,p<0.001)对主观幸福感有显著的正向影响,H1部分成立。自我实现(β=0.129,p<0.05)、享受自然(β=0.365,p<0.001)、放松释压(β=0.192,p<0.001)均对旅游满意度有显著的正向影响,H2部分成立。旅游满意度(β=0.338,p<0.001)对主观幸福感有显著的正向影响,H3成立。

采用AMOS 22.0中偏差校正的非参数百分位Bootstrap 法进行旅游满意度的中介作用检验,Bootstrapping 次数为2000(王海燕等,2006)。检验结果显示,旅游满意度(β=0.044,p<0.01)在自我实现与主观幸福感间起部分中介作用,在“享受自然→旅游满意度→主观幸福感”路径(β=0.123,p<0.01)和“放松释压→旅游满意度→主观幸福感”路径(β=0.065,p<0.01)显著,即在享受自然、放松释压与主观幸福感间存在完全中介效应,H4得到部分验证。

图2 路径系数分析结果

4 结论与讨论

4.1 结论

基于动机理论,本文在川藏线骑行旅游情境下,采用混合研究方法,研究旅游动机的构成维度及其与旅游满意度、主观幸福感之间的关系,得出以下结论:

(1)川藏线骑行者的旅游动机由社会交往、自我实现、享受自然、放松释压、追求新奇和独处探索6个维度构成。其中,社会交往、自我实现、追求新奇、独处探索等维度基本上与Ritchie(1998)关于新西兰南岛骑行旅游者动机的研究结论类似,但川藏线骑行者并没有逃避社会的动机,而具有享受自然和放松释压的动机。这可能与中国骑行旅游刚刚兴起有关,由于骑行者的旅游经验参差不齐,因此旅游动机涵盖了从“放松”到“自我实现”的几乎所有层次(王宁等,2008)。

(2)旅游动机中的社会交往和自我实现维度对川藏线骑行旅游者的主观幸福感有着直接正向影响,旅游动机中的享受自然和放松释压维度通过旅游满意度也会对主观幸福感产生间接影响,但旅游动机中的追求新奇和独处探索维度对主观幸福感的影响未达显著水平。这表明在不同旅游情境下,旅游动机各维度对主观幸福感的影响不同。需要指出的是,在川藏线骑行旅游情境中,社会交往和自我实现动机的实现是旅游者主观幸福感提升的直接源泉,也是川藏线骑行旅游者所追求的重要意义,这与张朝枝等(2017)的研究互为印证。

(3)在川藏线骑行旅游活动中,旅游满意度在旅游动机对骑行者主观幸福感影响上起中介作用,并且完全中介于享受自然、放松释压维度对主观幸福感的影响,部分中介于自我实现维度对主观幸福感的影响。这表明在川藏线骑行旅游情境下“旅游动机-旅游满意度-主观幸福感”的关系模型得到验证,这有助于深化理解诸如骑行、徒步、探险等特种旅游活动对于提升旅游者主观幸福感的作用。

4.2 讨论

川藏线骑行旅游相比于传统大众旅游形式,虽具有挑战系数高、难度系数大、路途艰险且充满未知的特征,但仍成为众多旅游者前赴后继的选择。本文研究发现,正如许多骑行者所描述的“身体在炼狱,心灵在天堂”,旅游者正是在川藏线骑行过程中社会交往需求和自我实现需求得到满足,内心获得了不同程度的升华,找寻到了人生的意义,进而主观幸福感得以提升。因此,在骑行、徒步、探险等非传统大众旅游形式日益盛行的时代,突破传统的“圈禁式”的景点开发模式,通过设计具有挑战性的旅游线路或旅游活动以满足旅游者自我实现动机和社会交往动机,对我国全域旅游开发建设具有启示意义。

然而,值得反思和深入研究的是,旅游动机的追求新奇、独处探索维度对旅游满意度和主观幸福感的影响都不显著。可能的解释是,确实存在不少旅游者是因为一时冲动、盲目追求新奇动机才去骑行川藏线,随着骑行前期的新奇体验、独处享受逐渐退去,孤单寂寞、艰辛劳累乃至身体伤痛接踵而至,寻求结伴同行、突破自我转而成为骑行者坚持完成旅程的主要动机,并最终影响了旅游者的满意度和主观幸福感。

当然,因受案例地的可进入性和调研成本限制,本文采用的是线上问卷调查而非实地面对面抽样调查方式,虽有前期的实地访谈数据基础,但问卷数据的可靠性难免受影响。此外,由于研究案例的特殊性,相关结论是否具有普适性,也有待未来进一步检验。