徽州塔川积余堂诗画木雕艺术探析

2020-02-04王珊珊

王珊珊

内容提要:徽州文化源远流长,徽州木雕保存了众多题材多样、刻画精细的木雕图像。其中,徽州积余堂的诗画木雕,堪称徽州木雕“一绝”。本文立足于积余堂独特的人文环境,论述了积余堂诗画木雕出现的成因,从题材内容、表现形式、审美品格等方面探讨诗画木雕独特的审美价值。

关键词:诗画木雕;诗歌;木雕图;徽州

一、积余堂诗画木雕出现的成因

积余堂位于宏村镇塔川景区内,大厅为四合院造型,中间是开阔的天井,两厢房共有1 6扇隔扇门,底板画面的空白处用蝇头小楷抄录着《干家诗》,一诗配一画。徽州木雕与文学是分不开的。明清时期,许承尧、潘之恒、黄汝亨、钱谦益、徐霞客等文化名人都到过徽州,在其作品中留下了相关记载。受此影响,徽州古人喜爱并崇拜诗人,文学中的文化气息留在了徽州古人的心中。

诗画木雕是民间艺术,它表达了徽州古人的审美情感。诗画木雕的艺术感是“诗意的栖居”。在柳宗元的《江雪》、王维的《山居秋暝》中,都体现出了诗意的艺术妙境和纯粹安宁的审美趣味。诗画木雕本身是一种超越物质的精神情感表达,诗画木雕的美即静观审美,是在排空杂念的基础上对美的内涵的吸纳,是一种悠然自得的、空灵的情感升华。在这种环境中,徽州诗画木雕的人文教化从隐喻趋于直白,用诗句作为画面的注脚,徽州木雕的人文教化与传播功能已经相当成熟,而诗画木雕可以更好地为儿童所理解与接受。这种文学之美与艺术之美的结合,使得徽州木雕在表达上引人入胜,又不失美感。

二、积余堂诗画木雕的题材类型

诗歌的场景在徽州木雕中应接不暇,这是人们被诗歌的艺术气息感染,用诗歌中的画面来装点生活。笔者发现,诗画木雕的《干家诗》题材并不是随机选择的,而是与徽州的地理环境,民居的布局、造型,以及受儒家思想的影响等相关。

(一)山水诗

古徽州独特的地理环境自然是大家争相描绘的对象,这表达了中国古人对自然山水的态度,同时也体现出徽州人对诗意生活的向往,以至于人们在木雕中展现了很多诗意的乐趣。宗炳提出“畅神说”,主张将心中的山水描绘出来,颐养性情,自得其乐。山水给人的思想带来了驰骋的空间,人与山水融为一体。如唐代杜甫的《绝句》木雕(图1): “两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗合西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”从诗画木雕整体来看,协调统一,画面中有两株垂柳,迎风飘舞。两只黄鹂,各自站在杨柳的梢头。左边是一个精致的小屋,屋前有一条弯曲小路,屋子后面是假山。门前的河里停泊着一艘船,屋形船篷罕见。细阴弧线饰水纹,写意淋漓。河岸转折柔缓。白鹭从沙滩上的芦苇丛中展翅起飞,从局部看,生动形象。黄鹂、垂柳、白鹭、青天、芦苇,使画面朝气蓬勃。风雨将至,柳树随风轻舞,柳叶以“乱刀”刻画,有轻飘之感。老者扶着藜杖过桥。这是一幅小景风俗山水画。匠师以极简洁的场景,表现了一个耐人寻味的情境。

(二)田园诗

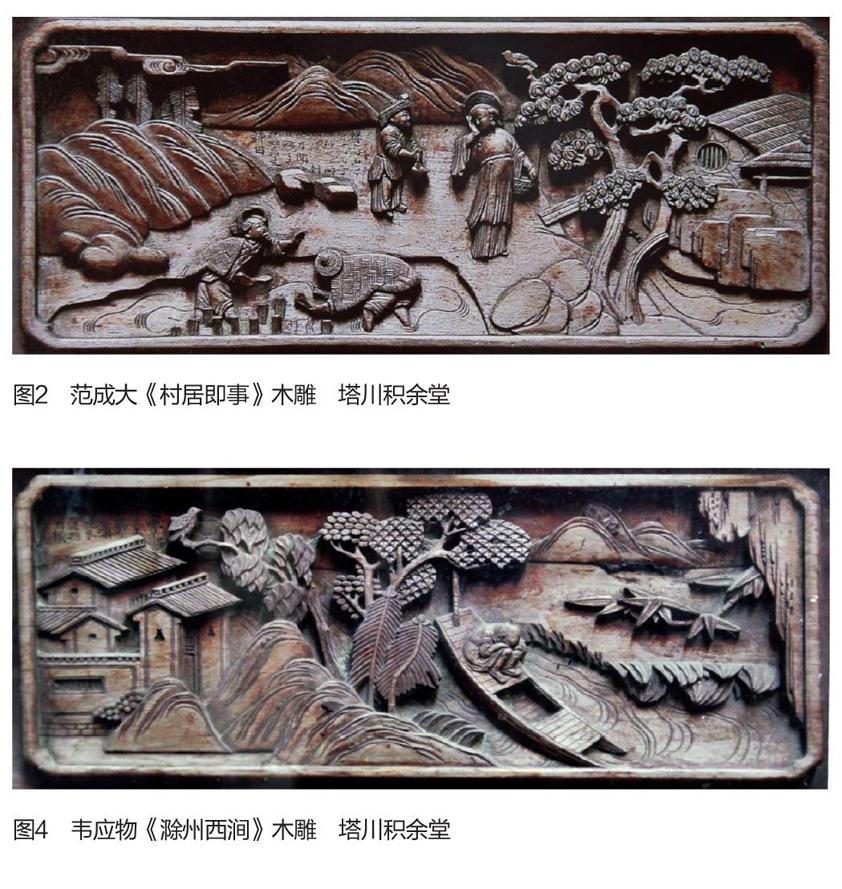

古徽州不仅是山水胜地,也是隐藏于重山之中的乡村世界。耕读是徽州人常见的生活。宋代范成大《村居即事》(图2):“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。”木雕上是这样刻画的:人们披蓑戴笠,赤脚光手,高卷起裤腿,分好秧苗,插到水里,秧苗挺立在那儿,露出三四片青叶。一块秧田就是一幅山乡水墨画,横看成“田”字,侧看成方块。路上有一个年轻女子,她左手轻理云鬓,右手挎竹篮,画面宁静又和谐。图中人物写实,山体写意,山石皆成方块,尤其是蓑衣、斗笠、茅屋与篱笆的纹理,精细可见。直筒形衣物掩盖女子身体曲线,即使是行走,亦如弱柳扶风,几乎不见大幅度动作。这里运用了高超的透视技法,画面层次丰富,使得画面景深宽广,远山近树,历历可见,充满田园意韵。诗人对乡村生活的描写情真意切,明清时期的徽州木雕匠师也沉醉于徽州的乡村世界。一幕幕乡村生活的长卷酣畅淋漓地展现在他们的刀、筆之下。诗画木雕让人很快融入徽州人民的生活之中。这是真实的徽州乡村生活,也是带有文人理想的乡村生活图景。

三、积余堂诗画木雕的表现形式

(一)以诗为主遐思迩想

莱辛在《拉奥孔》中否认了“诗画一致说”。这部影响深远的美学名著,让人们接受了“诗画异质”论。那么,木雕又是怎样表现诗歌的呢?诗歌重点体现了关键的可描绘之物,木雕图像在视觉形象解读时进行了延伸,从而和诗歌产生了互释的效果。诗歌的本意也就被图像延伸,而产生新的意义。比如唐杜牧《七夕》(图3): “银烛秋光冷画屏, 轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”这是写失意宫女的孤寂幽怨生活。夜凉如水,室外一位妙龄少女脚步轻缓,款款而来。她头绾未婚少女特有的锥髻,身穿薄衣,白色长裙拖曳于地,一手执纨扇,眼里充满期待和寂寞。她在用纨扇扑打着萤火虫,想赶走夜晚的孤寂。女子躺在椅子上,深情仰视着夜空中天河两旁的牵牛星和织女星,久久眺望,一直到夜深了也没睡。这是因为少女由牵牛、织女的故事联想到自己。她触动了心事,久久不愿离去。此情此景,让人不禁也沉浸在静谧的氛围中。在木雕上, “轻罗小扇” “卧看” “扑流萤”等形象,匠师都有所刻画。图像左边有一棵梧桐树,但《七夕》诗里并没有梧桐,徽州匠人借用了“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的词意,拓展并丰富了这首词的画意,令人读后伤感之情更为深切。木雕匠师既忠实于诗歌的描述,又发挥了自己的想象。

(二)相得益彰删繁就简

诗人的思维和雕刻家的眼光相互结合、相互促进,图与文以一种互读、互文和互释的方式共同承担文本的叙事功能,从而呈现出图文共生的叙事效果。但是,木雕会根据画面的整个布局,删减一些诗歌里面多余的事物,也就是会进行取舍。例如《七夕》这首诗,诗歌的内容与木雕的联系没有那么紧密,两者在不同层面上对宫女夜晚看牵牛、织女星进行了解读。木雕是在视觉形象上进行了描绘。诗歌里的“银烛秋光冷画屏”给出了对季节的暗示性符号,在这个基础上木雕做出进一步的暗示。诗中的银烛、天阶、卧画屏、轻罗、流萤天阶、牵牛织女星都被木雕匠人省略了。对于木雕来说,省略这些对于画面表达并没有任何影响,或者说这些根本就不是木雕要描绘的内容,只要诗中主人公看牵牛、织女星的情景存在,画面就不会改变。这说明了木雕匠人关注诗歌中最容易引起视觉注意的形象,对于不影响画面整体表现的物象往往不加描绘。即使在同一个形象上,诗歌与绘画在表达上也泾渭分明。诗歌文字偏精练,绘画更注重细节的描绘。仔细辨析起来,诗歌与绘画整体氛围不变,就可以共存。

(三)取长补短统觉共享

造型艺术木雕擅长描绘自然物象美,属于静态的美;而直击人心的诗具有动态美。木雕不能讲故事,因为它是静态的。木雕不表达思想,因为思想只能通过文字而非形象来表达。而统觉共享并非指木雕的内容和诗歌要完全对应,而是指木雕的意境和诗歌相符合。诗歌与木雕之间的通感源于人类多种感官之间的配合,诗歌和图像是艺术的细胞,诗画木雕通过联想让观者达到“统觉共享”的境界。诗歌与木雕在更高的层面上融合。例如唐代韦应物的《滁州西涧》(图4): “独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。”木雕上是这样刻画的:左隅是一间正房、一间厢房和一间门楼组成的建筑群;门前面是卧蚕形山石,斜刀阴刻石褶纹;黄鹂在林荫深处唱着歌;中间三五株古树,树干用笔劲爽,树枝勾勒有力,树叶各种形态,层次分明;古树、坡石之下是郊野渡口,粗阴线饰水纹,简洁疏放;一小船收棹停橹,艄公在船头双手抱膝。谁能说观者看到诗画木雕,不会相互联想呢?文字通过叙述和刻画让人们想象到一个虚幻的画面。同时,匠师加强或削弱物体的描绘,通过情感的力量,让人们看到那些不可见的事物。图像的这种双重功能在可见物与不可见物之间假定了一种关系秩序,正是由于诗画木雕本身发生了变化,艺术变成了这两种图像功能间的位移。同时,对木雕意境的“填补”,使诗歌的感觉得以“完满”,提示它的读者朝哪一个方向去想象,去想象怎样的世界图景。

四、积余堂诗画木雕的审美品格

(一)别具匠心与格调明朗的结合

诗歌与木雕结合在一起后会有什么样的化学反应呢?首先,从构图布局上看,观察点选取巧妙,透视精准,层次丰富,立体可感。如杜甫《绝句》木雕中船夫衣纹和垂柳作格律化垂线,船桨作横线,白鹭作斜线,芦苇则横、竖、斜线交织,画面疏中有细,行云流水。通过聚焦处理,诗中关键物象得到了最大限度的表现,这种局部刻画的表现手法颇令人回味。其次,总体风格积极向上,一眼望去,木雕中表达的主旨让人一目了然。木雕图上没有一个字,即使是从没见过木雕的人也能轻易领会。如《村居即事》木雕表现的是一幅安详、和谐、宁静、快乐的乡村生活图画。画面场景、人物雕刻得精细传神。构图不拘一格,线条细腻。许多精品之作对于建筑的雕刻与实体几无二致,屋瓦、花窗刻画都精细入微。人物形象简洁自然,主题开门见山,充满田园诗意。

(二)意境性与审美功能的结合

徽州诗画木雕是依附于建筑上的,在具备审美功能的同时,也能给人带来生命律动的诗意空间。王昌龄言: “诗有三境:一日物境,二日情境,三日意境。”[1]他描述的是人与景、人与情、诗与画融汇而达到的浑然一体境界。徽州诗画木雕选择的题材和内容都是人们生活中所见的。我们观赏诗画木雕,可以根据诗歌的描述,在自己的头脑中形成一幅画面,加深我们对诗画木雕的理解。王国维认为: “境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界……否则谓之无境,昔人论诗词,有景语、情语之别。不知一切景语皆情语也。”[2]景物中蕴含着主体的情思,这是人与自然敞开心扉、天人合一般的交流。创作艺术作品的目的是满足人们日常生活的物质和精神需求,木雕在画面上表现诗歌内容,不仅表现了多彩的景物,还带给我们韵味无穷的诗意空间。如韦应物的《滁州西澗》无论是房屋、树木,还是山石、小桥、人物,都刻画得深入细致,相互之间的组合使画面明朗、通透,井然有序,呈现出中国水墨画的意境。

五、结论

积佘堂诗画木雕是徽州的文化精品。徽州匠师在刻画时,对诗中的场景进行了取舍和衍生,在表现上更加直观。这种文学之美与艺术之美的结合,使得徽州诗画木雕在表达上引人入胜,又不失美感。在全球化的今天,徽州诗画木雕更加散发出别样的光彩。

参考文献

[1]张伯伟.全唐五代诗格汇考[M].南京:江苏古籍出版社,2002: 172.

[2]王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,1998:54-76.

本文系安徽省哲学社会科学规划项目“徽州建筑雕刻的戏曲模仿与跨媒介叙事研究”(项目批准号:AHSKY2019D078)的阶段性研究成果。特别感谢徽州三雕鉴赏家汪顺飞先生提供图片和指导。

约稿、责编:史春霖、金前文