Stanford B 型胸主动脉夹层腔内修复术后的临床随访观察

2020-02-01高新华刘兆玉

高新华,刘兆玉

(中国医科大学附属盛京医院放射科,辽宁 沈阳 110004)

主动脉夹层(Aortic dissection,AD)是因主动脉壁内膜局部撕裂形成破口,血流经撕裂口进入动脉壁中层,导致血管壁分层,形成假腔,原来的主动脉腔为真腔。通常情况下,假腔的周径要明显大于真腔,并与真腔的内膜撕裂口相通[1]。AD 是临床上一种严重急症,发病急骤,病情迅速发展,具有较高的死亡率[2]。现阶段动脉腔内修复术(Endovascular aortic repair,EVAR)已经是Stanford B 型AD 主要的治疗手段,但伴随而来的术后并发症也越来越多,且缺少对该类患者的随访研究。因此,本研究对不同病情程度的AD 患者进行随访,明确AD 患者EVAR 术后生存情况及主动脉壁重塑的CT 血管造影(Computed tomography angiography,CTA)特点[3]。

1 资料与方法

1.1 资料

1.1.1 研究对象

收集2017 年5 月—2019 年5 月30 例Stanford B 型AD 患者的资料,均行EVAR 治疗,所有患者均于术前完善胸腹联合增强CT 或主动脉全程增强CT 检查,明确病变情况,确定手术治疗方案。

1.1.2 纳入标准

①本组患者术前均经CTA 检查明确诊断为Stanford B 型AD;②均同意行EVAR 治疗;③同意术后定期随访。

1.1.3 排除标准

①主动脉存在炎症性疾病的患者;②患有遗传性疾病患者,例如合并马凡综合征;③伴有主动脉真性动脉瘤或者假性动脉瘤。

1.1.4 相关定义

临床分期:急性期:AD 初始发病至EVAR 治疗间隔时间<15 d;亚急性期:AD 初始发病至EVAR 治疗间隔时间15~<90 d;慢性期:AD 初始发病至EVAR 治疗间隔时间≥90 d[4]。

AD Stanford 分类方法:Stanford A 型为AD 涉及升主动脉或主动脉弓;Stanford B 型为AD 涉及降主动脉。

主动脉直径快速增大:针对急性期和亚急性期患者,AD 初始发病3 月内,主动脉直径迅速增加,增加的整体水平超过4 mm。针对慢性期患者,AD 发现3 月内,主动脉直径增加相对较慢,但增加的整体水平超过4 mm[5]。

主动脉分支灌注不良综合征:主动脉分支血管受累,导致脊髓动脉、内脏动脉血液流通不足等,影像学检查可见内脏出现缺血表现及相应缺血症状。

内漏:内漏是指覆膜支架植入术后血液以各种途径继续流入假腔的现象。

主动脉壁形态重塑:AD 假腔内血液或血栓吸收。

主动脉真假腔直径测量:CTA 图像真腔、假腔直径的测量范围为真腔、假腔垂直于膜片的距离[6-7]。

1.2 治疗方法

1.2.1 围手术期管理

嘱患者绝对卧床休息,避免剧烈运动,保持大便通畅,密切监护心电、血压、血氧饱和度,保守内科治疗,控制血压(收缩压控制在120 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa)以下),控制心率为60~80 次/min,镇静,止疼。

1.2.2 EVAR 治疗

手术适应症:①AD 撕裂逐渐加重,胸部撕裂样疼痛逐渐加重;②AD 破裂,持续胸痛,突然加重;③难以控制的高血压;④主动脉分支灌注不良综合征。如无急诊手术指征,可于患者生命体征控制平稳后,再行介入治疗[8]。

治疗方案及方法:根据术前CTA 检查图像,明确病变范围、程度、类型及是否伴有其他并发症[9]。①评估内膜破口和再破口的位置,内膜破口与左锁骨下动脉开口距离;②AD 近侧端主动脉弓管径和形态,是否有夹层逆撕;③AD 在降主动脉累及的范围,真腔和假腔位置、管径及形态,假腔内是否有血栓形成;④主动脉主要分支血管受累情况;⑤预测选择覆膜支架的型号(管径和长度)。术前禁食6~8 h,局麻或全麻下,Sinldinger 法穿刺股动脉,导入黄金标记猪尾巴导管,直至升主动脉部位[10],行主动脉造影,测量主动脉直径,根据实际情况选取适宜型号的覆膜支架,采用标记导管对左锁骨下动脉的开口部位进行标记。全身肝素化,合理控制血压后,沿导丝送入覆膜支架,在预定点部位将支架释放[11]。最后行主动脉造影,观察支架放置效果和分支动脉的血运状况。

1.3 随访方案

所有患者均制定统一的随诊复查计划。术后1月、3 月、6 月、1 年复查主动脉CTA。随访的重点观察内容主要包括内漏、假腔血栓化情况、假腔形态变化、支架位置及形态、主动脉分支血管情况。采用微信、电话、门诊等多种方式随访,主要了解患者生存情况、生活质量、血压控制情况。

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.0 软件进行统计学数据分析,连续变量采用均数±标准差()表示,分类变量用百分率表示。计量资料符合正态分布,比较采用t 检验,不符合正态分布,比较采用非参数Mann-Whitney U 检验。计数资料比较采用χ2检验或Fisher 确切检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

本研究共纳入30 例患者,均成功完成EVAR(100%),男21 例(70%),女9 例(30%),年龄36~68岁,平均(51.48±3.55) 岁。其中急性期AD 15 例(50%),亚急性期9 例(30%),慢性期6 例(20%)。

2.2 手术及随访情况

本研究所有对象EVAR 术后平均随访(17.31±4.28)月。术后1 年内1 例急性期患者死于主动脉破裂,1 年内平均生存率为96.67%。EVAR 围手术期并发症发生情况:肾功能损伤1 例(3.33%),肺部感染1 例 (3.33%),胸痛2 例 (6.67%),心包积液1 例(3.33%),切口感染1 例(3.33%),发热2 例(6.67%)。

EVAR 术后随访期间行影像学检查,内漏发生情况、残余破口情况、内脏动脉分支受累情况、逆撕A 型夹层情况见表1。

表1 EVAR 术后主动脉CTA 影像表现

主动脉壁形态重塑情况见表2。从表中可以看出:治疗后支架段胸主动脉假腔吸收效果最佳,其次为支架远端胸主动脉假腔,腹主动脉假腔的吸收效果最差。其中,支架段胸主动脉假腔与支架远端胸主动脉假腔的治疗效果比较具有显著性差异 (P=0.015),支架段胸主动脉假腔与腹主动脉假腔的治疗效果比较也具有显著性差异(P=0.000)。

表2 不同AD 分期假腔情况分析

此外,相对于急性期和亚急性期AD 患者而言,慢性期AD 患者的假腔吸收效果明显下降 (P 值分别为0.030 和0.028)。

主动脉多平面真、假腔直径的变化情况见表3,包括左锁骨下动脉开口平面及肺动脉交叉平面、腹腔干平面和腹主动脉分叉平面。术后不同分期AD患者主动脉真腔直径较术前增加,假腔直径较术前缩小,差异有统计学意义(P<0.05)。与急性期及亚急性期AD 相比,慢性期AD 的真腔直径增加和假腔直径缩小差值变化范围更小,但仍有统计学意义。

表3 主动脉多平面真、假腔直径变化情况

主动脉管腔直径的变化情况见表4,急性期和亚急性期AD 患者EVAR 术后主动脉管腔最大直径均较术前明显缩小(P<0.05),差异有统计学意义,但慢性期AD 患者术后主动脉管腔最大直径缩小差值小,且无统计学意义(P>0.05)。

表4 不同分期患者主动脉管腔最大直径变化情况

3 讨论

本研究共纳入30 例AD 患者,均成功完成EVAR 治疗,术后1 年内1 例死亡,表明EVAR 治疗AD 具有较好的近中期疗效,围手术期患者存在一定并发症,因此介入手术后仍需要一定的内科治疗。随访期间主动脉CTA 检查仅发现2 例内漏,均未给予特殊处理,未发现假腔继续增大。假腔于定期复查过程中逐渐变小或血栓化,主动脉支架植入段变化明显,支架远端胸主动脉次之,腹主动脉段最差,慢性期AD 较急性期及亚急性期差。AD 患者主动脉多平面的真假腔在随访过程中均变小,但与急性期及亚急性期AD 相比,慢性期AD 的真腔直径增加和假腔直径缩小差值变化范围更小。另外EAVR 术后主动脉管腔直径较术前减小,但慢性期AD 缩小不明显。

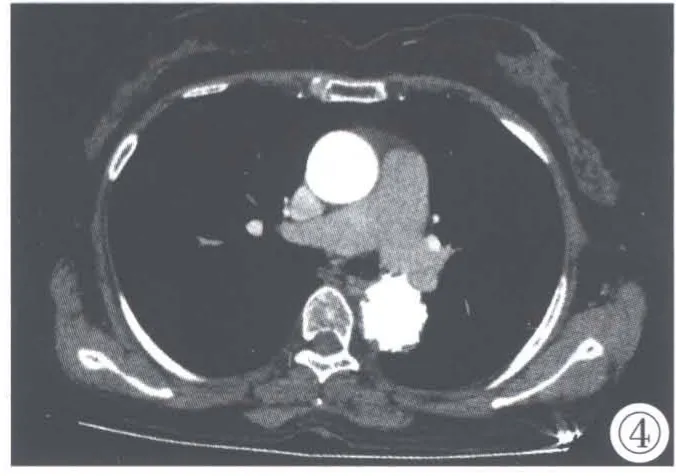

图1 Stanford B 型胸AD 术前。图2 Stanford B 型胸AD 术后2 周。图3 Stanford B 型胸AD 术后6 月。图4 Stanford B 型胸AD 术后12 月。Figure 1.Stanford type B thoracic AD before operation.Figure 2.Two weeks after operation of Stanford type B AD.Figure 3.Six months after operation of Stanford type B AD.Figure 4.Twelve months after operation of Stanford type B AD.

本研究发现慢性期AD 患者EAVR 术后主动脉壁重塑效果较差,且直径变化不明显,考虑可能为慢性期AD 假腔血栓化、内膜片固定等因素影响导致,但这对临床具有较大的参考意义,即慢性期Stanford B 型AD 是选择介入手术治疗,还是内科保守治疗加定期随访,应根据患者病情决定,慢性期Stanford B 型AD 新发AD,直径增加至5.5~6.0 cm或者增长速度大于0.5 cm/年,伴发重要分支灌注不良时,应及时进行手术治疗,对于无介入手术治疗指征的慢性期AD 患者,需要大样本量随机对照研究明确两种治疗方式对预后的影响,以求为临床选择治疗方案起到决定性作用[12]。

本研究中,部分AD 患者随访中发现主动脉假腔直径与治疗前相比变化不明显,甚至增加,考虑可能是由于行EVAR 治疗后患者仍存在未被有效封堵的继发性破口,导致血液持续流入假腔内,实现假腔的血流灌注,使假腔血栓化进程变慢[13]。此类患者需要进一步行EVAR,还是影像学随访观察,存在一定争论,需要大样本病例长期随访研究进一步证实。

目前针对EVAR 术后主动脉壁重塑的随访研究较少,主动脉真假腔直径的测量仍缺乏统一的方法[14]。目前主动脉形态重塑的测量参数包括真腔、假腔的直径及主动脉直径。真假腔直径为垂直于内膜片的距离,主动脉直径为主动脉最长经线及其垂直最长经线的两条经线的平均值。缺点是均为一维数据,同时可能因主动脉解剖层面、迂曲程度、管腔形态不规整影响测量数据的准确性。

综上所述,EVAR 治疗Stanford B 型AD 患者具有一定的近中期疗效,促进术后主动脉壁的重塑,但不同分期的AD 患者行EVAR 治疗后主动脉壁重塑效果不同,慢性期患者主动脉重塑效果较差。