“取”“与”皆弃的杨朱生命哲学

2020-01-25刘黛

刘黛

摘要:《列子·杨朱》中杨朱师徒与禽子的对话,展示了有可能归属于杨朱的生命哲学。与学界熟知的不拔一毛以利天下的命题不同,它呈现为两个并列命题——“不损一毫”与“不利天下”,主张对外物“不与”也“不取”,对自我不损一毫也不增一分。其中,大禹作为“不取”的典范被称许。由此可能释放出关于文本与思想的更多信息。极端的不与、不取有违常情,却指向一种摒弃物利、遗世独立而专注于精神修养的养生观。它基于“我”与物的区分,展现为对自我自足性、纯粹性的极端坚守。敬重生命与颠扑不破的自我完足信念,对于现代人类抵御异化有重要价值。在此哲学分析之上,思想史中杨学的兴盛与堙没现象,亦可得以重新解释。

关键词:不与;不取;杨朱;生命哲学;自我观念;精英杨学;世俗杨学

我们对杨朱这位缺少著作传世的思想家的印象,通常来自于孟子“拔一毛而利天下不为”(《孟子·尽心上》)之说。《列子·杨朱》中杨朱师徒与墨家禽子的一段对话似乎直接印证了这一说法。这段对话将是本文讨论的起点,所以我们首先要说明是在何种意义上使用它。《列子》被指为伪书,这段文献的可靠性也随之成为问题。然而早期古籍的编撰成书原本就很复杂,即使能确定一部书晚出,其中的材料及思想也可能其来有自。围绕“天下”“一毛”的这段对话因为有《孟子》和《韩非子》的旁证,也许可使我们在否定《杨朱》作为可信的杨朱材料时对它网开一面。不过,即便不能确定它真实地发生过,没有十分的把握将之归属于杨朱,学界也还是难以否认它所反映的思想与典籍中提及的杨朱有某种相似性。而较之界定文本的种种历史属性,本文首先关心的是它所呈现的哲学思想。所以,我们不妨先悬置对它的考辨,暂笼统地称之为杨学,如此来进行文本的疏解,以期释放其中的哲学和有可能是关于杨学的更丰富的信息。

一、文本的再疏解

我们讨论的文本如下:

杨朱曰:“伯成子高不以一毫利物,舍国而隐耕。大禹不以一身自利,一体偏枯。古之人损一毫利天下不与也,悉天下奉一身不取也。人人不损一毫,人人不利天下,天下治矣。”禽子问杨朱曰:“去子体之一毛以济一世,汝为之乎?”杨子曰:“世固非一毛之所济。”禽子曰:“假济,为之乎?”杨子弗应。禽子出语孟孙阳。孟孙阳曰:“子不迭夫子之心,吾请言之。有侵若肌肤获万金者,若为之乎?”曰:“为之。”孟孙阳曰:“有断若一节得一国,子为之乎?”禽子默然有间。孟孙阳曰:“一毛微于肌肤,肌肤微于一节,省矣。然则积一毛以成肌肤,积肌肤以成一节。一毛固一体万分中之一物,奈何轻之乎?”禽子曰:“吾不能所以答子。然则以子之言问老聃关尹,则子言当矣;以吾言问大禹墨翟,则吾言当矣。”

它由杨朱对“古之人”的称赞和禽子、孟孙阳关于去一毛以济世的论辩构成。后者因印证了《孟子》的批评,而成为解说杨学的必引之例。后世的误解也由此产生。孟孙的反驳用的是归谬法,即按照禽子的逻辑推演下去,推至一个让其自己都无法容忍的结果,由此说明在此方向上跨出一小步就已经蕴含了错误。这一小步,即损区区一毫来利他。这在常人都可接受。禽子意图通过常情可容的这一小步,把一毛不拔的杨朱引向“利他”。而孟孙则试图证明,“失之毫厘谬以千里”,一旦开启这样一种身与利的交易模式,就会滑向己身被吞噬的深渊。更精微地来说,这里其实牵扯到两个层次的问题:其一是“身”与“利”,其二才说到“利己”还是“利他”。而杨朱师徒的主张在前一层次就已经完成了,他们选择了“身”而非“利”,便再谈不上利己或利他了。当然,这里的“利”是狭义,指通过某种交换行为产生的“收益(profit)”,而非广义的“好(good)”。在杨朱看来,这种摒弃交易、不取收益的做法恰恰对自身是好的。墨者身份的禽子,以“利”为基点,在第一个层次上就已然与杨朱分道扬镳,然而其论辩却并未在此展开,而直接跳到利己利他的问题上去了。读者不识破这两层机关,便会任由禽子的诱导式提问将杨朱师徒推至极端自利的境地,而忽略了辩论者的真实意图——孟孙并未认真对待一毛济世的假设,不过借由归谬辩术来揭示开启交易所蕴藏的危险。

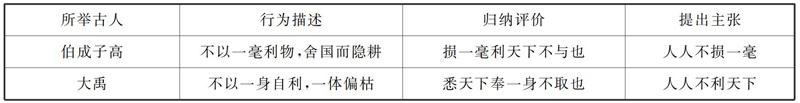

孟孙要证明的是“不交易”的原则。这一原则在文本开头杨朱自己的言论中,被具体地表达为“不与”和“不取”两方面。细读其文,便会发现我们熟知的“不损一毫而利天下”命题,本来是彼此平行的两个命题:一是“不损一毫”,一是“不利天下”。而廣为人知的却是将两者杂糅后的命题。由于中国文字的多义性,似是而非的理解极易产生。就此段而言,以“利”字为中心的几个词组模糊了读者的视线。不过,由此产生的歧义,通过梳理行文脉络便能澄清:杨朱从称举、描述两位古人的行为开始,进而分别对其进行归纳评价,最后提出两方面的主张。两者的平行叙事贯穿于这段言论的始终,可一一对应如下:

如不少学者所言,此处“利”字作“以……为利”“从……获利”解。

由此,杨朱的主张非常清晰:一是像子高一样,不用自己的生命,哪怕是一根毫毛去交换外物之利,不为物利而轻身;二是像大禹一样,不汲汲于利益自身,不以天下养己,或说不为己而谋利于天下。前者反对追逐外物之利,后者反对兜揽自身之利。这两种“求利”都是人的本真生命与精神的消耗,只不过前者体现为逐物,己身被物驱使,是“物”对“我”的蚕食;后者体现为“我”的扩张,吸取天下之利附于己身,导致“我”被“物”拖累。两者皆伤生,所造成的欠缺或者赘余都将成为修身的阻碍。所以,对于外物,杨朱主张既“不与”也“不取”;对于自我,则既不损一毫也不增一分。较之于单方面强调“不与”“不损”的传统理解,两方面并举才完整地表达了杨朱的主张。此主张最终体现为两个否定:“不损一毫”与“不利天下”。听者将两者掺糅,才会发出“去子体之一毛以济一世”的追问,而由此引发的辩论又加强了这一误解。因为对读者而言,孟孙的归谬论辩中,首先吸引眼球的不是辩者的真实意图,而是浮现在文字中那种惊世骇俗的吝啬。

二、大禹作为“不取”的典范

其实,注意到上述两方面者,不乏其人。吕思勉、胡适等在此处皆不误。不过,随着文本的梳理,一个新的、几乎未被专门讨论过的问题浮出水面:文本中,大禹与伯成子高一起,充当了杨朱主张的演绎者。也即是说,杨朱同时称许了子高和大禹。在文脉不清的情况下,我们容易以为,禹在这里只是作为子高的反例和批评对象被提及。而一旦厘清了文本层次,这种误读就不攻自破了。但是,新的疑点产生了:杨朱何以称赞大禹?这是需要特别加以说明的,因为它与有关杨、墨的一般认知不符。大禹“腓无肱,胫无毛”,其大公无私、损己利天下的做法正是杨学反对而墨家推崇的,且《杨朱》后文批评禹是“天人之忧苦者”、徒有死后之名而无实益。那么,此处对禹的臧否就需要动刀甚微、小心研判了。

在杨朱所举的两位古人中,“不损一毫”的子高吻合了人们对杨学的一般理解,而与之行为相反的大禹,恰恰示范了其容易被忽视的另一面——“不利天下”。一个丝毫不“与”于物,一个丝毫不“取”于天下,“不与”“不取”在二人身上分别得以最精纯地展示。这就是杨朱推举禹的原因——禹不从天下谋利。而这与墨家对禹的推崇有着微妙之别。

墨推崇禹,是因他利益天下;杨赞许禹,却是因他不利益自身。更简练地说,墨取其“利”,杨取其“不利”。禹自己是怎样暂且不说,后人对禹的认识却恰能反映这些学派各自的气质特征。若将孔子对大禹的称赞与此一同比较,话题就更有意思了。孔子说:

禹,吾无间然矣。菲饮食,而致孝乎鬼神;恶衣服,而致美乎黻冕;卑宫室,而尽力乎沟洫。禹,吾无间然矣!

禹治水乃受命于天子,“尽力乎沟洫”是看重责任,赞美这一点不难理解。而自己粗衣粝食却讲究祭祀礼服,且极尽丰厚之食孝敬鬼神,对此加以赞美,用意何在?祭祀是信仰层面的,用中国哲学的语言来说,是与“天”相关的;而日常的吃穿用度是“利”的层面,是在“天”之“下”的。孔子并未像墨家一样赞美禹带来“天下之利”,而是赞美他对信仰,也即对“天”的重视远超过对物质生活,也即对“天下之利”的追求。由此看来,杨朱不取其“利”而取其“不利”,倒与夫子更接近。

再换言之,杨朱称赞的是禹对天下的“不取”,而墨家称赞的是他对天下的“给与”。在老、庄等先秦道家的哲学中,天下没有一样东西在根本上是自己的。连“汝生”也“非汝有”,“性命非汝有”,“孙子非汝有”,更遑论世间万物及其所带来的“利”了。杨朱或许分享了同样的哲学。形下者源于地,形上者得自天,而一切最终皆要回到天地的运行流转中去。那么,既然这些都不是“我”的,又怎能拿来“与”别人?既然不是“我”的又怎能“取”来占为己有?《庄子·庚桑楚》说:“去、就、取、与、知、能六者,塞道也。”物利的取与对于修道而言是阻塞,能去之,才能达到“正”“静”“明”“虚”乃至“无为而无不为”的境界。

不只道家,孟子对“取”“与”也持谨慎态度:

可以取,可以无取,取伤廉。可以与,可以无与,与伤惠。

非其义也,非其道也,一介不以与人,一介不以取诸人。

抑制人為的取与交易大约是先秦哲学的主流,而杨朱则顺着这种倾向走到了极端。大禹恰好充当了“不取”的典范,至于因“不取”而不得已,导致“一体偏枯”,这并非是杨朱要效仿的。他在大禹这个例子上,是用其内核而遗其外形。

文本分析到这里,不妨再对其历史属性略作推测。在我们一贯的认识中,杨朱思想与大禹相悖。这种认识指向一个更整齐、清晰、更泾渭分明的杨学。而在上述文本中,杨朱却对大禹有所推许,在对禹的臧否上不是非黑即白的,而显示出更丰富的层次。一种观念、一个学派的原初形态往往不如它在经过发展后更整齐分明,却一定比它在发展后更具有原创气息,包含更多的可能性。那么,即便不能断定这段文本出于早期,我们或也可以推测,其中的思想是较为原初的。

三、取与皆弃的生命哲学及其中隐含的自我观念

《孟子》说杨朱“为我”,《吕氏春秋》说他“贵己”,《淮南子·泛论训》谓“全性保真,不以物累形”。从前面的文本疏解来看,“为我”与“贵己”并非以“利己”的方式来达成,“保真”也并不仅仅局限于不损身。一种通俗的自私自利观念并不足以刻画杨朱哲学。于是,一些学者高标杨朱的政治关切,即将“为我”拓展为一种公共原则,以达到天下大治的效用。而本文则要探讨这种修真哲学本身。这是杨学最精髓的部分,它与先秦儒、道的修身观、生命观相通。我们甚至可以推测,它保存了某种重要的古代生命哲学。

取与皆弃,可以通俗地表达为,不让天下占一点便宜,也绝不占天下一点便宜。其目的,在于“保真”。“与”于物,必然损耗“我”的身力心力,更重要的,“与物相刃相靡”的习气使得精神总处于向外驰逐的状态;而“取”于天下,尤其是有心于“取”,则会导致“我”的附属事物增加,于是,“我”的精神必须要扩散、蔓延到这些事物,其结果是“我”的稀释。前者损“真”,后者同样有害于“真”。

这种通过断绝交通来保持“真我”的观念有其特定的哲学基础,即“我”与“外物”、与“他者”的区分。我是我,他是他,内是内,外是外,界限分明,不相掺和,两不相欠。这种区分意识诚然并未达到哲学上的究极,在气象上也不敌庄子的“万物与我为一”,或孟子的“万物皆备于我”。但不可否认,强调“区分”使人表现出一种清洁的处世姿态。取与皆弃背后的心理,是极端的洁身自好,不与世交易,更不可能与世污浊,从而保证“我”的纯粹性。如果用《庄子·逍遥游》中修为的不同层次来量度,它类似于“定乎内外之分”的宋荣子,只不过宋荣子定的是名与身之分,而杨朱划清的是利与身之界。就老庄道家描述的修道方向来看,能“定乎内外”,抛却对于他人、外物、世界的热切之心,而专注于自己的生命与精神,这大概可以作为修道的起点了。

然而,这种主张有悖于生活常情。人类结群而居,协作共存,无时无刻不在取与交通之中。即便隐逸深山,亦不能不通过与自然环境的热量、物质交换来维持生命。彻底地不与不取,在人类世界是不可能的。尤其是“不取”——以物养身是人类最自然的行为,也是最根深蒂固的观念,如若不取外物的滋养,就不能保存生命。且既然身重于物,以物养身便顺理成章。何以又说“悉天下奉一身不取”?

先秦道家的思想资源可以给出解释。一者,“奉一身”不需要“悉天下”。《逍遥游》中尧让天下于许由,许由谓“鹪鹩巢于深林,不过一枝;鼹鼠饮河,不过满腹”。对于这些高洁之士来说,余食赘形乃不堪之苦。在道家看来,连人的身体都是附赘悬疣,又拿天下来做什么?赘余者障道。二者,“利”是形下的,外物之利可以供养人之“身”,却未必足以供养其“神”。说杨朱“为我”,这个“我”并不只有形下的含义。否则,刚死之人,其尸与活人之身无甚区别,何以无人认为死者的“我”还在那里?由此,形下之身虽重于物,却未臻于生命之究竟。纵然不为外物损伤一毫,但若不得已失去了脚,也能“视丧其足犹遗土也”,因为“犹有尊足者存”。而外物纵可养“我”的形下部分,却难以养其形上者。甚至,形下部分也未必能养。《庄子·达生》说“物有余而形不养者有之”:

悲夫!世之人以为养形足以存生,而养形果不足以存生,则世奚足为哉!……夫欲免为形者,莫如弃世。弃世则无累,无累则正平,正平则与彼更生,更生则几矣!

外物之利既不能养“形”,更遑论养“生”、养“神”了。物者粗浊,物利的储蓄与清净的养生之道背道而驰。《庄子》的“弃世”主张与杨朱的不与不取几乎是一致的,这种不恃外物的养生逻辑发展下去,生命修养到了一定境界,便真可能要像“藐姑射之山”的神人一样“不食五谷,吸风饮露”了。

有意思的是,不但杨朱以及先秦道家不以外物之利为存生养身的正途,《旧约·但以理书》也表达了类似的观念。书中说巴比伦王从以色列的宗室贵胄中选取若干少年,每天用王自己的酒食来奉养他们,好使他们变得俊美智慧以便侍奉王。但以理等四位少年为了不被酒食玷污,设法只吃素菜和白水。一段时日后,这四位反而比其他少年更加俊美智慧。白水、素菜的长养超过了珍馐美味,很显然,《圣经》是想说,比之于饮食,信仰更能滋养人。

更进一步说,生命的存养来自两个方向:一是形下之养,即由物所提供的自下而上的奉养;二是形上之养,即自上而下的赋予,在《但以理书》是信仰可养人,在中国文化是“天”、而非“天下”的世界,才是生命之源。所以,在《圣经》中,珍馐佳肴输给了信仰;在《庄子》中,“养形”不如“存生”。在此,古代东西方的生命观有着某种相似。究其原理,在古人看来,一种好的精神状态足以带来物质的变化,而形下者却未必足以干其上。于是,养生也更重在形上之养,重在凝神聚精,使之不散逸,而非获取外物之利。这也是为什么《德充符》谓有道者不务求于外,不侍奉于物,只“守其宗”;而《逍遥游》中的神人不肯“以物为事”,“其神凝”便足以“使物不疵疠而年谷熟”。

由此,我们或可理解取与皆弃的决绝。它是一种不与天下交易、摒弃物利、遗世独立,而专注于精神修养的生命哲学。它基于“我”与外物的区分,而展现为对自我自足性、纯粹性的极端坚守。在这样的“全性保真”中,隐含着对“我”的哲学认知。一个自足的“我”不依赖任何外在事物来成就“我”,若非如此,一旦失去这个外在依赖,“我”就不再成其为“我”,而失去了主体独立于外物的意义。“不与”“不取”的提出不仅是对取与行为的抑制,更重要的,它是在心理和自我认知上对人的一种提示。人的呼吸、饮食乃至种种活动,无疑都將产生与世界的交通,取与皆在其中。但在初民的淳朴状态中,取与的自然发生未必伴随关于取与的自觉意识,因而也不产生对取与行为本身及其对象的执着。这时,人可以轻松地回归到怡然自足的状态,而不被外物裹挟。他的自我是完满的。一旦人对所取与的外物及取与行为本身产生“察察”然的知识,并由此生出心理上的依赖,“我”就不再自足。他不再能“守其宗”,而将自我放逐于外,迷失在各样的歧途中。这大约就是杨朱“哭衢途”的原因。他哭的不是丢失的羊,而是丢失的“我”。

这种提示也正是杨朱哲学在今天的价值。人作为主体,可以使用万物,可以做某种职业,可以扮演某些角色;但同时,他也可以不。他有超越于器物、制度、职业、伦理角色等等的意义。也正是因为他的独立自主,物才可能被点亮,世界才可能被创造和演绎。一个完整独立的“我”不待恩赐,也不能被褫夺,纵然外在际遇与“我”的物质之身发生变化,这个“我”却不增不减、不来不去。如果伴随着取与行为的加强,人在认知上将自我与某个外在事物、职业或角色绑定,以为必须在此之上安身立命,那么,一旦失去它,“我”便再无立锥之地。这就是自我认知的异化。如果任由自我被外物裹挟、异化,“我”就堕入“物”的层级。

四、思想史事实的重构:精英杨学与作为“显学”的杨学

杨学看似怪诞的主张背后,隐匿着对于生命的敬重和颠扑不破的自我完足信念。然而很难想象,这样一种哲学如何可能成为孟子笔下占据半壁江山的显学?断绝取与交易极难身体力行,凝神保真、坚守于“我”的哲学亦并不通俗。它不可能有如此多的受众。

如果《孟子》所说属实,那么我们就需要对杨学“盈天下”这个思想史事实进行重构:广为传播的杨学未必是最精髓的杨朱思想,而只是带有深刻杨朱烙印的个人主义思想。这里我们区分了精英的杨学与作为显学的杨学,因为能够流行的,只能是某种庸俗化了的杨朱思想。其庸俗化,表现为追求“利己”“享乐”,为了自己可以损人等等。它与精英杨学最直接的区别,在于对俗世利益的态度,一个是弃绝的,一个积极求取。其实,杨朱思想甚至不需要等到它的后学来变种——比如冯友兰所谓从“贵生”发展到“找死”,就在当时即会生出让其首倡者忧哭的“歧路”——比如“去子体之一毛以济世”之问。所以,感受到其哲学精髓的学者们,常常拒绝接受《列子》中纵欲的杨朱,转而将《吕氏春秋》的《本生》《重己》《贵生》《审为》等划入杨学一系。其实,出于对既成思想史事实的接纳与沿袭,求利、自私、纵欲等思想,作为精英杨学的“歧途”,完全可以被看作世俗化的杨学。称之为杨学,因为正是它成为了《孟子》所说的显学——这是我们不得不尊重的既成史实。而世俗化杨学的传播当然与其个人主义倾向有关。葛兆光说它吻合了“人们普遍的利己心态”“切中人类心灵中最为深刻的生存意识”,这大概就是它被广为接纳的原因。

然而,作为思想史上一个现象级的存在,这种学说何以迅速堙没?这是杨朱研究中由来已久的问题。细思之,所谓堙没指的当是这些现象:冠以杨朱名义的著作阙如;汉人的“六家”“九流”之说不见其踪影;未见有关其后世传人的记载等。除了被怀疑的《列子》外,我们几乎在先秦以后的材料中找不到杨学的蛛丝马迹。通过区分两种杨学,这一现象也会得到新的解释。精英杨学作为关乎生命的形上学,与道家有相似处,冯友兰谓杨朱被老庄道家所掩。当然,道家与杨朱未必是代际传承关系,未必是道家继承发展了杨朱,而是它们本就共享同一种价值理念,来源于同一种古代哲学。而道家的形上造诣的确更胜于杨学。就以物我关系而言,比之于杨朱的决绝,道家更有“不傲倪于万物”和“空虚不毁万物”的境界。如此,人们对于生命形上学的需求完全可以在道家那里得以满足,而偏激的精英杨学,也许并未真正流行过,更无所谓堙没。

堙没的只是世俗化的杨学。宣扬自利、享乐的世俗杨学,哲学性与思想价值并不高,也难以发展为既有根基又富于层次的学说。戴卡琳说《孟子》对杨朱的评价“前无依据,后无反响”,这种对待“杨朱学派”的谨慎态度不无道理。与其说世俗杨学是一个学派,毋宁说是在政治、文化巨变的时代中涌动的一股个人主义情绪。而天下半数“归杨”所指的,与其说是思想现象,毋宁说是一种社会现实。人们未必有意识地选择某种个人主义学说,却完全可能基于生存本能和个人主义情绪的爆发,不自觉地表现出自利行为。且一种思想或主张若是较为浅显庸俗,便本不易成为有体系的学派,更不用说杨学的底色是个体,这本身就预设了成为一个学派是不必的。

那么,世俗杨学的兴盛,与其说是一个“哲学”事件,不如说是一个政治、社会事件,至多是一种思潮。而孟子也不是一个现代学科意义上的“哲学”家,他对杨朱的批评,与其说是哲学评点,不如说更带有某种政治学、神学色彩。同样,世俗杨学的堙没,与其理解为一个“学派”的消失,毋宁归结为一时的极端个人主义情绪得以消化。除道家之外,这种情绪,在可以为父绝君、不事王侯,甚至让国让天下的儒家那里,同样能得以消化;追求个体生命与价值的需求也完全能在兼容性极高的儒家那里得以满足。于是,不论精英杨学或世俗杨学,尽管曾经璀璨,却只是“譬如朝露”,人们想要在日出后追寻晨露的踪迹,当然了无所获。

[责任编辑 曹峰 邹晓东]