急性脑梗死前后循环发病相关因素对比分析

2019-12-27牛宝丰刘艳婷

牛宝丰 刘艳婷

1 天津市环湖医院神经内科 300350;2 天津市人民医院神经内科

不同脑血管病危险因素可能对不同脑血流区域损害的严重程度存在差异,继而导致急性脑梗死(Acute cerebral infarction,ACI)发病部位倾向性有所差异。目前对比分析ACI前后循环供血区发病相关因素作用强度差异的研究较少,且尚无一致结论。本研究旨在对比分析前后循环供血区ACI发病相关因素作用强度差异。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性连续选取2018年1—12月天津市人民医院神经内科收治MRI诊断为ACI患者889例。排除同时累及前后循环供血区ACI及大面积ACI患者。本研究纳入的889例ACI患者中,男575例(64.7%),女314例(35.3%),年龄30~94岁。

1.2 资料收集 人口统计学资料:性别、年龄;化验结果:血浆黏度值(PV)、红细胞沉降率(ESR)、红细胞压积(Hct)、红细胞刚性指数(HGX)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体、红细胞计数(RBC)、血红蛋白含量(Hb)、平均红细胞体积(MCV)、C 反应蛋白(CRP)、同型半胱氨酸(Hcy)、促甲状腺激素(TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、糖化血红蛋白(HbAlc)、尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL);基础疾病:高血压、糖尿病、房颤;影像资料:颈动脉狭窄、Willis环变异。以颈动脉彩超判断颈动脉狭窄[1],狭窄包含慢性进展性闭塞。依据MRA判断Willis环变异[2],A型:一侧大脑前动脉A1段不显影;P型:一侧胚胎型大脑后动脉;O型:所有其他类型Willis环变异;N型:Willis环正常(图1)。

A B C D

图1 MRA判断Willis环变异

A:A型 B:P型 C:O型 D:N型

2 结果

2.1 前后循环ACI组间比较单因素分析 见表1。对两组资料进行单因素分析结果显示,两组间ESR、FIB、D-二聚体、CRP、TSH、FT3、FT4、BUN、糖尿病、房颤、颈动脉狭窄、Willis环变异的差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 前后循环ACI组间比较[M(P25,P75)]

2.2 脑梗死部位的独立相关因素分析(1)见表2。将两组间化验结果差异有统计学意义的变量(ESR、FIB、D-二聚体、CRP、TSH、FT3、FT4、BUN)纳入多因素Logistic回归结果显示,FT3(OR=1.460)、FT4(OR=0.908)与梗死部位存在独立相关性;进一步将年龄、性别纳入回归方程后,FT3(OR=1.499)、FT4(OR=0.905)与梗死部位依然存在独立相关性。

表2 脑梗死部位独立相关因素Logistic回归分析(1)

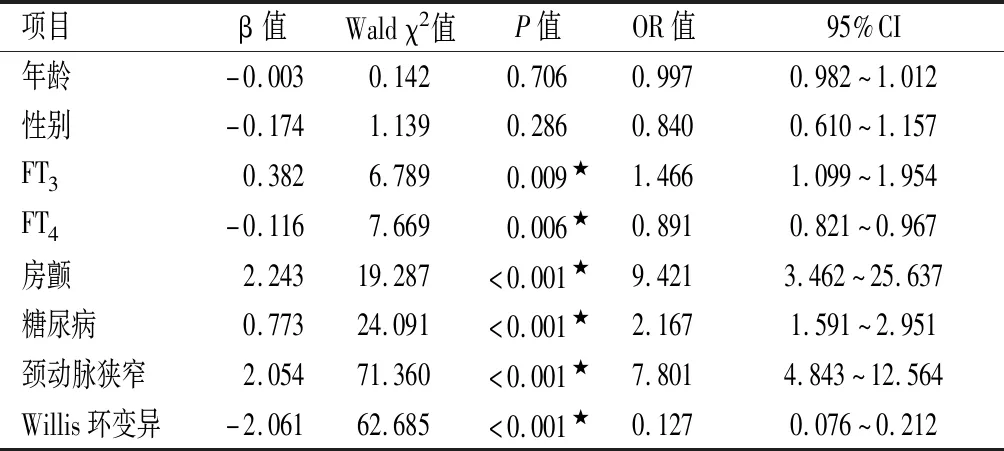

2.3 脑梗死部位的独立相关因素分析(2)见表3。将年龄、性别、FT3、FT4、糖尿病、房颤、颈动脉狭窄、Willis环变异纳入多因素Logistic回归结果显示,糖尿病(OR=2.167)、房颤(OR=9.421)、颈动脉狭窄(OR=7.801)、Willis环变异(OR=0.127)亦与梗死部位存在独立相关性。

表3 脑梗死部位独立相关因素Logistic回归分析(2)

综上所述,FT3降低、糖尿病、房颤、颈动脉狭窄与前循环供血区ACI相关性更强;FT4降低、Willis环变异与后循环供血区ACI相关性更强。

3 讨论

本研究结果显示,相较于后循环ACI,前循环ACI对FT3降低作用更强,且与糖尿病、房颤、颈动脉狭窄的独立相关性更强;反之,相较于前循环ACI,后循环ACI对FT4降低作用更强,且与Willis环变异的独立相关性更强。

既往研究[3]显示,ACI急性期FT3、FT4可呈不同程度降低,FT3、FT4降低程度与ACI病情严重程度正相关。文献描述[4],疾病状态下组织脱碘酶受抑,T4向T3转化障碍,FT3降低,伴或不伴FT4降低,称为正常甲状腺病态综合征,意义为使机体处于较低代谢率,因而在ACI与FT3、FT4降低的因果关系上,后者很可能为继发性。迄今尚无关于不同部位ACI对FT3、FT4水平降低程度的对比研究,而本研究显示,相较于后循环ACI,前循环ACI对FT3降低作用更强;反之,相较于前循环ACI,后循环ACI对FT4降低作用更强。推测可能的机制为,前后循环ACI对下丘脑机能、组织对FT3及FT4的摄取、组织中脱碘酶受抑等环节影响程度存在差异[5],但具体机制尚待进一步研究。

本研究显示,房颤、颈动脉狭窄使ACI更倾向于前循环供血区发病。机制为颈动脉在其载体动脉开口处内径远大于椎动脉,心源性栓子更易进入前循环,而颈动脉本身为前循环供血动脉。关于罹患糖尿病对ACI发病部位倾向性的影响,迄今观点尚存争议:Megherbi等[6]研究显示,糖尿病患者前循环供血区ACI发病概率增加程度甚于后循环供血区;Subramanian 等[7]研究显示,糖尿病对前后循环供血区ACI发病概率影响无显著差异;而Kim等[8]研究显示,糖尿病患者后循环供血区ACI发病概率增加程度甚于前循环供血区。本研究结论与Megherbi等[6]报道一致,推测机制为,相较于前循环,后循环动脉系统交感神经分布相对较少,交感神经可在血压急骤变化时维持血管张力,糖尿病自主神经病变可损害前循环自主神经系统,加速血管损伤进程,但具体机制尚待进一步研究。

Willis环在脑血流动力学变化时起最重要代偿作用,其变异为ACI的危险因素。MRA对流速异常或湍流显影差,判断管腔狭窄敏感性过高,健康人前后交通动脉间无血流通过导致MRA不显影,Willis环完整者ACI发病时可对不同血管间压力代偿性调整,前后交通动脉此时可在MRA显影,因而ACI患者MRA可显示Willis环具有临床意义的变异。既往研究多从Willis环局部入手探讨其形态异常与ACI部位的关系:Hoksbergen等[9]研究显示,前循环ACI患者Willis环变异率远高于健康对照组,A型Willis环变异可使前循环ACI风险增高;Chuang等[10]研究显示,P型Willis环变异是后循环ACI的独立危险因素;Lochner等[11]研究亦显示,P型Willis环变异与后循环ACI存在密切关系。但迄今,Willis环变异作为整体而言,对前后循环供血区ACI发病作用强度差异尚未见报道。本研究结果显示,相较于前循环供血区,Willis环变异与后循环供血区ACI相关性更强。推测可能机制为,前循环系统可通过眼动脉、脑膜中动脉与颈外动脉系统形成吻合,前循环软脑膜动脉间亦存在广泛吻合,此解剖特征有利于侧支循环的建立;而后循环对完整Willis环的依赖性更强。但鉴于本研究的局限性,尚需DSA评价Willis环变异基础上,更大样本的多中心研究证实。

本研究尚存不足:MRA仅可显影内径>1mm的血管,而前后交通动脉内径>0.5mm时即可提供有效代偿[9],MRA可致判断Willis环变异的敏感性过高;本研究排除了大面积ACI及同时累及前后循环供血区的ACI,降低了样本对ACI人群的代表性;作为回顾性研究,尽管连续性选取研究对象,但病源来自同一医院限制了本研究结论的外推性。