爱国主义是永恒的历史主题

2019-12-03常道宗

常道宗

中国史学有一个好的传经,就是自始至终的爱国主义。这也是中国史学恒久不变,颠扑不破的思想主题。这个传统。这个主题,在中国史家不屈不挠的直笔品格的推动或影响下,以洪波迭涌的强大气势,呈现于古史典籍的浩繁卷帙中,成为一代代中国人敬之爱之、惜之藏之的宝贵财富。这个传统这个主题大致可以从三个方面去进行归纳。

一、核心价值观:中华大一统

中国古史典籍拥有一个共同的核心价值观,这就是中华大一统的历史观。它包括两个方面的内容,即国家的统一与民族的融合。

1.中国史学的一条光彩夺目的生命长链

中国走向大一统,是历史发展的必然结果;而大一统历史观,也有一个发生、发展与完善的过程。在早,战国末哲学家邹衍提出的“五德终始”说和“大九州说”,稍晚成书的《吕氏春秋》,都对即将来临的大一统持积极态度,其中《吕氏春秋·八览》中大一统思想尤为突出。它们为秦朝统一天下,治理国家,提供了强有力的思想武器。汉初成书的《公羊传》,在全书第一条就开宗明义地提出大一统的重要性。从汉代历史发展趋势上看,诸侯专封是走向统一的一个过渡。对于诸侯专封,《公羊传》提出“实与而文不与”的观点,就是说,对走向统一的这个专封过程,在实际上是赞成的,但在表面上却不能给以认同。以后董仲舒演化的“春秋公羊学”,在邹衍所论及《公羊传》基础上宣扬“黑、白、赤三统”循环的历史观,对大一统的历史发展作了唯心主义的解释。尽管如此,他们的指归却是宣扬“大一统”这种在当时说来无疑是进步的历史观。张大可先生在《史记研究》一书里说,司马迁继承了前代思想家的大一统理论,用以作为考察历史发展的指导思想,从而又系统地发展了它,形成《史记》所独具的大一统历史观。

司马迁的大一统历史观的内涵是华夏民族皆黄帝子孙。司马迁认为,从黄帝的统一到秦皇、汉武的大一统,象征着历史的发展方向,象征着帝王德业的日益兴盛。夏、商、周三代之君,秦汉帝王,春秋以来列国诸侯、四方民族,都是黄帝子孙。这个国家一统、民族融合观念,是司马迁架构《史记》的一个基本大纲。司马迁所处的时代,是中国封建社会中央集权制确立和巩固的时代。中央集权制度加强了国家的统一,结束了长期的分裂战乱,是当时最先进的制度。大一统历史观,就是对这一先进制度的赞颂,并为西汉一统理论提供历史见证。大一统历史观也是历代用以进行爱国主义传统教育的一个基本思想。数千年间,它激励着无数的仁人志士为中华民族的生存、繁荣和统一而前仆后继,英勇斗争。与此相应,大一统历史观也贯穿于《史记》以后的中国封建社会的古史典籍中,成为中国史学的一条光彩夺目的生命长链。

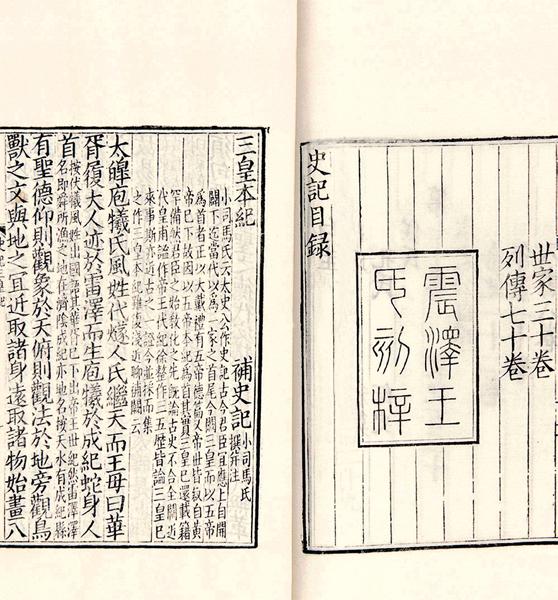

《三国志》(明末毛氏汲古阁刻本)

譬如我们今天读西晋巴西安汉(今四川南充市北)人陈寿所撰《三国志》,便充分感悟到里面所强烈跳动着的大一统历史观的脉搏。众所周知,三国的史事有分有合,三国的地位有轻有重,陈寿度量权衡,特为魏帝立纪,作为全史之纲,表明当时虽是“三国鼎立”,但祖国的历史仍然统一。而一部《三国志》留给读者的感受,也是一部完整统一的中国断代史;虽分三国别立三书,只是叙事编排的方式而已。

我们读《三国志》,深切地感到天下一统的历史趨势不可阻挡。《三国志》批评荀或既为曹操第一谋臣,却又死抱住东汉皇朝的僵尸不放,缺乏“机鉴先识”;赞扬王朗等人积极佐曹代汉,“诚皆一时之俊伟业”(《魏书·钟繇华歆王朗传》)。作者将东汉年号下二三十年间的历史写入《三国志》中,表明并不留恋徒具空名的东汉王朝。这无疑沿袭了史迁的大一统历史观。此外,陈寿还继承了史迁不趋时俗、独立思考和尊重历史的史德。他为曹操立纪,而用汉朝末帝献帝的年号编年纪事,说明重史实而轻名分。此外,《三国志》虽为魏帝立纪,但并不以吴、蜀为僭伪。当吴、蜀既灭,晋朝人士目为伪朝之时,陈寿却将它们与魏并称“三国”,各写一书;又在其帝王传中编年纪事,与帝纪无异。致于《三国志》的卷数安排:《魏书》三十卷、《吴书》二十卷、《蜀书》十五卷,则是依据三国各自拥有的历史地位或历史分量而作出的,不应当看作是厚此薄彼的意思。

2.司马迁首创民族史传之功

显然,司马迁的大一统历史观不仅在国家统一的历史进程中发挥着明显作用,而且对中华民族的融合、中华民族文化的整合工作也有着重大的积极影响。司马迁在《史记》中首创的民族史传,开启了后代历史典籍、特别是纪传体史籍民族史传的先河。张大可指出,在《史记》里,司马迁一共写了五篇少数民族史传,它们是《匈奴列传》《南越列传》《东越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》。各篇史传独立成篇,详今略古,着重叙述汉武帝时期各周边民族与中原王朝的关系。这些民族史传有一个共同的主题,即:东西南北各个少数民族均为天子臣民,他们的历史发展趋势是走向中华大一统。司马迁在《太史公自序》里对此有明白的表述。他说:

汉既平中国,而佗能集杨越以保南藩,纳贡职,作《南越列传》第五十三。

吴之叛逆,瓯人斩濞,葆守封禺为臣,作《东越列传》第五十四。

唐蒙使略夜郎,而邛笮之君请为内臣受吏,作《西南夷列传》第五十六。

上述“集杨越以保南藩”,“葆守封禺为臣”,“请为内臣受吏”等思想叙述,鲜明地反映出作者在国家统一的政治前提下的民族融合思想。司马迁注意到,当时南越、东越、西南夷等周边民族,都愿在天子治下,并入中国版图;因此,司马迁打破了董仲舒的所谓“小夷避大夷”“大夷避中国”等等的“名伦秩序”,把民族史传与名臣将相的列传交错等列。这种编列方法,又遵循着一个内在逻辑,即因事相连。如《匈奴列传》陈于李广和卫青、霍去病的列传之间,《西南夷列传》下联司马相如的列传。这是因为李广和卫青、霍去病是征匈奴的名将,司马相如力主通西南夷。司马迁的这种编列方法,可谓匠心独运,当然又是其大一统历史观所使然。(参见张大可《史记研究》)

3. 少数民族史学的百花盛开

魏晋南北朝时期的中国史学,还出现了一大盛观,即少数民族史学的百花盛开。这应是在《史记》及《汉书》民族史传的基础上发展起来的。其时匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族在史学上也取得了接近汉族先进水平的成绩。它们同汉族史学一起,构成了我国古代史学发展史上的第一次大繁荣时期。北朝的元魏向汉族学习,在秘书省设立著作局,以后又专门辟出修史局撰史,设立史官正郎2人、佐郎4人。元魏末,宰相开始监修国史,历北齐、北周而成定制。时从南方巴氐族的成汉,到鲜卑族的北周,280年间中国的近20个少数民族政权,都分别有一部、乃至好几部官修国史以及起居注、典志、谱牒、实录等其他形式的官修史书。不过,那时各族史学都存在着一个严重问题,就是为本民族及其政权争“正统”地位。如北齐魏收编《魏书》,“以皇魏承晋为水德”,以北朝统治者及其统治区称“诸夏”和“中国”,而将其外的各民族(包括南方的汉族)称为“异类”“蛮夷戎狄”。为了证明北魏、北齐乃继西晋之正统,还把东晋称为“僭晋”。与此相应,南朝国史,则将北朝政权一律斥之为“虏”。不过这里有一个值得注意的现象,就是尽管各族史书纷起争“正统”,但争的多是代表“诸夏”和“中国”的嫡传地位;而且都多不掩饰本民族政权要实现中华大一统局面的政治谋图。这其实是大一统历史观已深入居住于中华土地上的各民族间的一个有力证据。如东晋王隐编修西晋国史(成《晋书》九十三卷今佚),是要总结“华夷成败”。南朝的国史,“氐羌有录,索戎成传”。北朝的魏史,则“南笼典午(东晋),北吞诸伪(十六国政权)”(《史通·断限》)而北魏崔鸿写《十六国春秋》,则以晋、宋的年号系年,将十六国“国书”一律改称为“录”,帝纪改称为传。这样,他就从中华大一统的立场出发,将纷繁复杂的十六国史,写成了一部在统一年号下的各民族发展史了。南朝梁萧方等撰《三十国春秋》凡三十卷,记自三国魏齐王嘉平元年(公元249年)至东晋恭帝元熙二年(公元420年)事迹。其以晋为主,用其年号编年记事,将孙皓、刘渊以下二十九国政事人物分记其中。萧方等的写法,既承认各族政权客观存在的现实,又突破了当时分国立史的惯例,反映了民族趋向统一、祖国不可分割的历史。

4.中华民族凝聚力的根底所在

迨及盛唐,刘知几著《史通》,对他以前的中国史学进行了第一次系统总结。他在“华夷”问题上所表现出的进步思想,可以说是远绍司马迁的大一统观,近承魏晋南北朝的国家统一、民族融合的史学思潮。他在《史通·称谓》指出,自西晋动乱以来,“戎、羯称制,各有国家,实同王者。晋世臣子党附君亲,嫉彼乱华,比诸群盗,此皆苟徇私忿,忘夫至公”。他希望中国境内各民族能像兄弟般和睦相处,长期一统,从中华民族大家庭的根本利益出发,出于公心,捐弃前嫌,再也不要出现像魏晋南北朝时那样“兄弟阋于墙”的惨痛局面了。而刘知几有如此认识,还同处于鼎盛时期的大唐帝国的政治眼光有着密切关系。那时的唐朝君主,在处理民族关系方面,多摒弃“自古皆贵中华,贱夷狄”的狭隘民族偏见,对各族“爱之如一”(《资治通鉴·唐纪·太宗贞观二十一年》)。与此相应,在史学领域内,反映民族融合的史录,强调民族融合的思想倾向,也在发展;诚如刘知在“华夷”问题上的上述认识。刘知几对“内中国而外夷狄”的大汉族主义的历史观持明确的反对立场。这反映出唐代民族大融合背景下以“大一统”核心价值观为导向的史学发展的积极趋势。

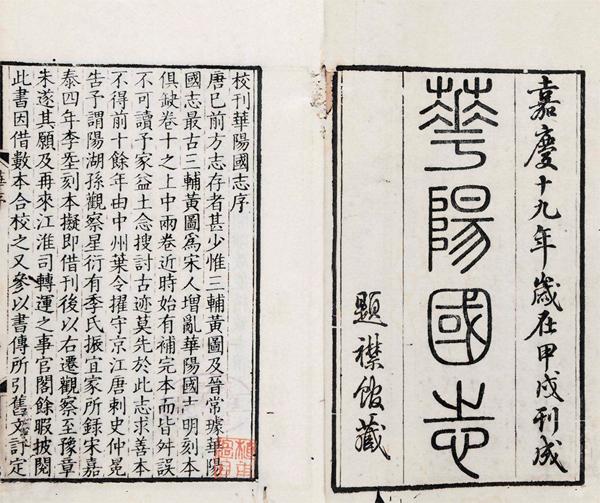

《史记》(清仿刻明嘉靖震泽王廷喆本)

与盛唐史家“华夷一体”的历史观相映成趣的是辽朝史家的“华夷一家”的历史观。这种历史观,我们可以通过元代史家所修《辽史》而以见识。因为《辽史》所本,是以耶律俨的《实录》等为代表的辽朝史官文献,它大体保存了辽朝史家的历史观。吴怀祺先生在《辽代史学和辽代社会》一文里,注意到《辽史》里契丹人自己对本族起源的两点看法:

辽之先,出自炎帝,世为审吉国,其可知者,盖自奇首云。奇首生都庵山,徙黄河之滨。传自雅里,始立制度,置官属,刻木为契,穴地为牢。……东自海,西至于流沙,北绝于大漠,信威万里,历年二百,岂一日之故哉!

——《辽史·太祖本纪赞》

庖羲氏降,炎帝氏、黄帝氏子孙众多,王畿之封建有限,王政之布濩无穷,故君四方者,多二帝子孙,而自服土中者本同出也。考之宇文周之《书》,辽本炎帝之后,而耶律俨称辽为轩辕后。俨《志》晚出,盍从周《书》。盖炎帝之裔日葛乌菟者,世雄朔陲,后为冒顿可汗所袭,保鲜卑山以居,号鲜卑氏。继而慕容燕破之,析其部日宇文,曰库莫溪,曰契丹。契丹之名,昉见于此。

——《辽史·世表序》

吴怀祺认为,上述材料可反映出,辽朝君臣们,包括史臣们,都认为契丹族大致应是炎、黄二帝的子孙,这与《史记·匈奴列传》的思想相似。这种历史意識,体现出一种民族认同观。由此得出的结论是:辽、汉既然都是炎、黄两帝的子孙,当然也就是平等的,因此,这里又蕴含着民族的平等的思想。南北朝时期,各族史学争“正统”的争吵,其实也是建立在此基础上的。杨树森先生在《辽代史学述略》一文里认为:“辽朝为了说明自己的正统地位,他们不自外于中华,自称他们是炎黄的子孙。”“辽朝统治者自认为他们同汉族一样,都是炎黄的子孙,是中华民族的一员。”陈垣先生则在《通鉴胡注表微》书中说:“身之(胡三省)谆谆于中国之人者,明契丹主不足怪也。然契丹在金元,均称汉人,已与中国为一家矣。岂独契丹,女真在元,亦已称汉人,在今则皆谓之华人。身之尝叹中国自此胥为夷,岂知夷至此胥为中国乎!”

由此我们可以看到:魏晋以后的居住于中华大地上的各民族政权,无论是汉族政权还是契丹族、女真族、蒙古族等少数民族建立的地方政权或全国政权,他们的统治者们及其臣子、史家们多自认为“华夷”本出一脉,各族乃为一家。他们的这种观念,当然不排除是从争“正统”继而君临天下的政治需要出发而提出的——即便如此,这不是正好说明大一统历史观的深入人心么?不是正好说明国家的统一、民族的融合已成为一种势不可挡的历史潮流么?而在这种“深入人心”的过程中,在这种中华民族大融合的历史进程中,从司马迁《史记》开始的历代各族史家的史著是起了巨大的推波助澜的作用的。可以说,大一统的历史观是处于封建社会的中华民族凝聚力的一种体现。它反过来又促使中华民族大家庭在新的基础上的更高融合与发展。而中国封建社会历朝历代分分合合,分久必合,并且,分裂总是短暂的,统一的时间要比分裂的时间长得多(愈到后期,愈是如此)的根底也正是在这里。

二、致用功能:经邦国,理人民

中国史学从来就有致用功能,这是为先秦以来史学发展路径所明晰的。而中国史学属下的一门重要学问就是历史地理学。它是一个研究中国历史上的地理现象及其演变规律的学科以其成果服务于现实社会。这正如清人呈兴祚评顾祖禹《读史方舆纪要》所言:“昭时代则稽历史之言,……鉴远洞微,忧深虑广,诚古今之龟鉴,治平之药石也。“(《读史方舆纪要·原序二》)司马迁撰《史记》,就辟有《河渠书》,把地理和水利结合在一起写。班固撰《汉书》,更辟有《地理志》,开创了史志中专讲地理的比较完备的体例。其记载郡县建置原委、户口多寡,述各地风俗,考各地山川,形成一门历史与地理相结合的边缘学科——历史地理学,其气势很是宏大。班固以后,史家纷起仿效,特别是以后历代的正史更是在《汉书》基础上接续不断,注重对地理沿革的研究,注重对祖国山川大势、气候、天文、风物民俗的描述,以此为治国、治政、治民、治军奉献翔实可靠的自然地理与人文地理资料,从而为后人留下一轴关于祖国山河的内容丰富的壮丽长卷。它们同时也为我们今天进行爱国主义教育提供了一份丰厚教材。这里有必要提及一下东晋江原(今四川崇州市东南)人常璩所撰的《华阳国志》。魏晋南北朝之际,随着史家对地理学的关注和参与,地理方志这个体裁也便成熟和兴旺起来。它们从各个角度反映了我国这一时期的山川风貌、人文风俗和社会变化。北魏郦道元的《水经注》四十卷,注录全国江河大小支流1252条,凡水道所经,因水记山,因地记事;对名胜古迹、建置沿革和有关历史事件、人物、故事、歌谣以至神话传说,都有记载,是研究北魏后期地理沿革的重要著作。杨街之的《洛阳伽蓝记》五卷,“假佛寺之名,志帝京之事”,即以追述北魏京城洛阳伽蓝(即梵语“佛寺”)的兴废沿革为主要线索,广泛描述洛阳的经济文化、社会生活以及北魏后期的政治动乱,为研究北魏史提供了宝贵的资料。这一时期地方志的发展格外引人瞩目。无论名都大邑,还是边远州郡,都有方志记其史地。这类书都是既言风土,又载人物,比较详实地记述了各地的情况。《华阳国志》就是这一时期地方志的代表作。全书十二卷,成书于永和四年(公元348年)至十年之间,记录从远古至东晋穆帝永和三年期间巴、蜀史事,地域包括晋代梁、益、宁三州地区(今四川、云南、贵州三省以及甘肃、陕西、湖北部分地区)。《尚书·禹贡》说:“华阳黑水惟梁州”,古梁州东至华山之南,西极黑水之滨,正是这片地方,故以“华阳”名书。卷一至卷四为《巴志》《汉中志》《蜀志》《南中志》,卷五至卷九为《公孙述、刘二牧志》《刘先主志》《刘后主志》《大同志》《李特、雄、期、寿、势志》,卷十为《先贤士女总赞》,卷十一为《后贤志》,卷十二为《序志》及《益梁宁三州先汉以来士女目录》《益梁宁三州两晋以来人士目录》。就内容而言,此书系历史、地理、人物的三结合;以体裁而论,则是地理志、编年史、人物传的三结合。它将风土、人物和割据政权三者合记一书,在方志书中独标一帜。它同时也是我国现存的一部最早的、比较完整的地方志。作者因系蜀人,对蜀事见闻亲切而又评述客观精当。书中所述多为《后汉书》所依据,蜀汉事迹和蜀中晋代史事也较《三国志·蜀志》和其他史书为备。刘知几在《史通·杂述》里评论《华阳国志》等说:

郡书者,矜其乡贤,美其邦族,施于本国,颇得流行,置于他方,罕闻爱异。其有如常璩之详审,刘昞之该博,而能传诸不朽、见美来裔者,盖无几焉。

迨及明清之际,史家又本着“经世致用”的原则,把历史地理学向前推进了一大步,各种历史地理著作(包括地方志著作),有如雨后春笋,所取得的成就远远超过前代。其中顾祖禹的《读史方舆纪要》堪称钜制。该书凡一百三十卷,是顾祖禹积30年心血所成。他在前九卷中论述了全国州域形势。以后的一百十四卷则按省分述,每省卷首,冠以总叙一篇,论述其历史地位。每府亦仿此例,而所论析更为详密。一县则记辖境内主要山川、关隘、桥、驿及城镇。后六卷总叙全国的河流、漕运及海道。最后一卷叙述地理分野。各卷论述,均采朱熹《通鉴纲目》之法,有大纲,有分注。其叙历代州域,以朝代为经,地理为纬;京省形势,以地理为经,朝代为纬,经纬互持,纵横并立,构成一部眉目清楚,体例新颖的舆地著作。顾祖禹在卷首三篇《总叙》中自述了撰写此书的动机及指导思想。他说:作此书是为了“明地利”,“俟来者”,“凡吾所以为此书者,亦重望夫世之先知之也。不先知之,而以惘然无所适从者,任天下之事,举宗庙社稷之重,一旦束手而畀之他人,此先君子所为愤痛呼号,扼腕以至于死也”(《讀史方舆纪要·总叙三》)他希望“任天下事者”明了地理沿革变化,利用山川地利,“世乱则由此而佐折冲,锄强暴;时平则以此而经邦国,理人民,皆将于吾书有取焉耳。(同上)顾祖禹开始作此书时,东南沿海郑成功和西南地区桂王政权都在坚持抗清的武装斗争,他所谓的“俟来者”“任天下事者”,无疑是指反抗清朝统治的领导人。(张之洞《书目答问》因之将该书列入“兵家”)顾祖禹的历史地理学为中国史学的求真致用、经世致用的功能做了最好的证明。沧海横流,方显出英雄本色。每当民族危难、国家危亡之际,也是最能显示史学家良心的时候。中国的正直史家们、心忧天下的文人士子们,是不放过任何机会来展示和宣传他们的所思所想及欲所行的。史学为现实服务的功能,由此可见一斑。这也是中国古史典籍的一个弥足珍贵之处。

《华阳国志》(清嘉庆刻本)

三、史家良心:爱国主义

中国的正直史家、爱国知识分子们在著书立说讲课写史时,总是将对国家社稷的满腔的热爱与忠诚倾注进去。他们的所作所为的本身,其实就是爱国主义的生动展现。而他们以文字留下的记录,则是我们今天进行爱国主义传统教育的生动教材。

作为这种生动教材的最早的大型展现,仍是司马迁的《史记》。可以说,一部《史记》,就是一部立场鲜明、爱憎鲜明的爱国者的心灵记录。在这里,司马迁融进了自己对国家、对民族命运的全部关切,对奸佞、对暴君、对丑恶的无情鞭挞,对人民、对小人物、对苦难百姓的深切同情,对忠烈、对英雄、对正义的热情歌颂和赞扬。张大可先生在《史记研究》里评议说,司马迁不仅写帝王将相,而且也写了众多小人物。如刺客、游侠、倡优、商贾、医卜等等中下层人物,在统治阶级眼里是没有社会地位的市井小民,但在司马迁笔下,他们却有着优秀的品德和一技之长。还有一些正传中的附见人物,如《平原君虞卿列传》中的食客毛遂、邯郸传舍吏子李同;《魏公子列传》中的夷门监者侯赢、市井鼓刀屠者朱亥以及邯郸博徒毛公、卖浆者薛公,这些人物具有傲视权贵的高尚情操、强烈的爱国主义感情,尤其有助人于危难的牺牲精神。司马迁对重义的公孙许臼,对先国家后私仇的蔺相如,对勇于改过的廉颇,对义不帝秦的鲁仲连,对铮铮铁骨的田横,对发难灭秦的陈涉、项羽,对抗暴的刺客,对助人危难打抱不平的游侠等等都写得有声有色,令人感觉到满纸正气,义薄云天。而对暴君贪官酷吏,司马迁则予以无情的鞭挞和揭露。《酷吏列传》刻划酷吏们枉法害众的残虐形象,又令千夫可指。司马迁还以满腔热情盛赞贤才为君子,称他们的用世是国家的祯祥;亦斥乱臣为小人,说他们的尊贵是社会的妖孽。他一往情深地称赞屈原的崇高品德可“与日月争光”,读其赋,悲其志,观屈原所自沉渊,“未尝不垂涕,想见其为人。”因为屈原忠君爱国,他同邪恶势力作了决不妥协的斗争,与人民爱憎一致……司马迁论人,不以成败作结,而以是否顺乎民心,代表民意作为判断是非的标准。他对于那些曾在历史上作过重大贡献、为广大百姓的幸福安定而英勇斗争,或行事品德足以为人示范者,虽然最终失败,仍给以崇高的评价。如孔子周游列国不见用于世,屈原之沉渊,陈胜、项羽之败亡等。张大可说,这表现出<史记》所具有的人民性。而《史记》的这种人民性,则正是后世官修史书所乏见或少见的,也是其他私史所难以企及的。

正是由于《史记》的这种历史价值,它在以后的两千年间,一直是正直史家与正直文人们争相学习、研究的圭臬,也是浩如烟海的中国古史典籍中,首部可列为进行爱国主义传统教育的优秀教材。

自然,人民性与爱国主义是不能划等号的;尽管具有人民性者必具有爱國主义,但具有爱国主义者却未必具有人民性。就封建社会而言,要求史家、文人及其著述都该具有人民性,这标准是太高了;但是,要求他们及其著述都该具有爱国主义,却当在情理之中。因为尽管是封建社会的史家、文人,却依旧生活在中国大地上。他们没有理由不去爱生他养他的这一方故土,不去爱哺育他滋润他成才的故土文化。当然,爱国主义是一个历史范畴,而且封建社会的爱国总是与忠君联在一起的——不过,今人是绝不会跳过历史去用今天的标准来衡量古人的爱国主义的。对于古人留给今人的每一份爱国主义遗产,我们都会倍加珍惜并加以汲取的。这也就是我们今天何以在《史记》以外,还要向古史典籍的其他部分进行批判与继承的原因。由于大一统历史观自《史记》以来乃一以贯之于几乎古史典籍的全部,这便使得绝大部分古史典籍在体现出大一统历史观的同时,也具有程度不同的爱国主义色彩。这是因为在大多数情况下,大一统历史观乃是与忠君报国思想相辅相成的。

以《汉书·李陵苏武传》为例,其述李陵之勇猛善战、含怨受辱,降匈奴后对故国的深切眷恋,催人泪下;写苏武之忠心义胆,浩然正气,更是叙次精采,千载下犹有生气。何以给人如此感受?这是班固在“汉家一统”观念支配下所致。因为汉家一统,汉家即社稷故国;故国情深,因而李陵、苏武在不同条件下始终未能忘怀故国。班固情有所钟而感同身受,因此笔下的李陵、苏武也便跃然纸上,使读者也不禁潸然泪下了。

又如由以明朝遗民为主力阵营撰写的《明史》,虽经多次多处删改,但清统治者对《忠义传》却保存下来,多达七卷;加上《史可法传》以下七卷,皆用以表彰史可法等忠于故国故君的明末忠臣义士。(此外,乾隆帝还命编《胜朝殉节诸臣录》,并亲自撰写前言,以表彰明末殉节诸臣。)其间的原因很明了:就是要让本朝人士像前朝人士忠君爱国一样,也忠于本朝君国。这里清统治者固然是在宣扬封建伦理道德,但是,就《明史》中所列史可法等忠明抗清的英雄气概、民族气节而言,它们不是具有普遍的教育意义吗?不是可以翻越历史阶段,成为今人可资汲取的爱国主义力量源泉吗?在近代中国史上,每逢一次严重的民族危机当头,每逢外国侵略者打上门来,企图瓜分或鲸吞中国时,广大的爱国志士仁人都无不从距离最近的明末抗清运动以及在此之前的两宋抗辽、金、元运动中汲取力量,从记录这些运动的《明史》《宋史》,包括其所记史可法、黄道周、左懋第、张煌言、瞿式耜等与杨家将、李纲、宗泽、岳飞、韩世忠、虞允文、余玠、文天祥、陆秀夫等爱国忠义之士以及马士英、阮大铖等与张邦昌、秦桧、刘豫、万俟高等乱国奸佞者中寻引正反史鉴,从而振奋精神,慷慨悲歌,前仆后继地奋战牺牲于保卫祖国的疆场上。如两次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争……直至十四年抗日战争。倘从这一层意义看,入主中原的蒙古贵族、满洲贵族在修史活动中终究大体容纳了前朝抵抗运动的历史记录(其间当然是有取舍删削的,尤以《明史》为著),是有历史眼光的。无论他们是出于多么深沉的政治目的或道德目的,至少有一点他们是认识到了,这就是:

爱国主义是永恒的历史主题。

这一主题可以说像一根红线一样贯穿于中国史籍中,成为古往今来世世代代的在中华大地上生存、繁衍和发展的中华各族人民赖以做人、立世、治国、平天下的根本出发点和强大依托。难怪日本帝国主义侵占我国台湾和东三省后,在文化上首先做的第一件事,就是灭我国史!

苏武牧羊(清·黄慎绘,藏上海博物馆)