德国近二十年高校国际学生教育:发展现状、动因及启示

2019-11-21任平文雯贺阳

任平 文雯 贺阳

摘 要:面对国际留学市场日益激烈的人才竞争,德国自21世纪初期实施一系列留学发展方案,国际学生教育发展迅速,据OECD最新统计数据表明,德国已经成为世界第三大留学目的国。纵观德国高校近二十年国际学生教育的发展,留学人数逐年攀升,生源国趋向多元,人文类专业人数增长迅速。分析其动因,主要归功于政府一系列多边合作性国际政策的实施,宽松留学移民政策的出台,新一轮国际化教育战略的制定,高校传统学制的改革,以及英文国际课程的开设。关注德国高校国际学生教育的发展状况,分析政策制定的内部动因与影响,总结其发展经验,对“一带一路”背景下我国留学政策的制定、国际学生教育的发展、人才国际流动具有重要的战略意义。

关键词:德国;国际学生;高等教育;国际化

德国,一个具有独特文化魅力、科技经济高度发达的传统强国,一直以来都是整个欧洲政治、经济、科技、教育、文化的中心,在世界享有盛誉。正是本身所具有的良好国际形象吸引了大批国际学生选择德国作为留学目的国,其国家魅力发挥了磁石的效应。[1]虽然长期以来被誉为世界教育科技强国,但由于不兼容的传统学位体制、国际留学市场营销的不成功、僵化的留学生政策以及严苛的移民条件,导致德国在国际学生争夺战中落后于美、英、澳等国。目前对德国国际学生教育的相关研究,多集中在介绍20世纪90年代初期的国际学生促进政策,关注高等教育的国际化进程,材料和数据较为陈旧,对于国际学生的政策文本性分析、动因研究、国际间流动的系统研究还很有限。[2]本文以近二十年来德国联邦政府、高等教育机构颁布实施的国际学生政策为主要资料,关注国际学生教育政策的改革与变迁,继而分析国际学生发展的驱动因素,探究政治、经济、文化发展与国际学生教育之间的关系,以期为我国国际学生政策的制定以及高等教育国际化推进提供一些有益的启示。

一、德国高校国际学生教育的发展现状

上个世纪90年代中期,美国、英国成为国际学生的首选目的地,赴德国的国际学生出现了大幅缩水的状况,教育出口面临极为严峻的形势。为了吸引更多国际学生赴德留学,德国政府积极改革现行留学政策,加快高校国际化进程,并积极促进国际学生教育的发展。

(一)德国高校国际学生教育政策的实施

面对国际学生人数日益减少、高校国际竞争力明显下降的势头,在过去的二十年内,德国联邦政府教育与研究部(Bundesministerium für Bildung und Forschung,BMBF,以下简称联邦教研部)积极改革留学政策,采取了一系列吸引国际学生的新措施,极大提高了德国作为留学目的地的巨大优越性。

其一,改革传统高等教育学制,引入国际通用的三级学位体系。德国文化部长联席会议(Kultusministerkonferenz)1998年颁布了《高等学校总纲法》(Hochschulrahmengesetz),第一次正式开始准许德国高校在传统学位之外颁发与国际接轨的学士和硕士学位(第19条)。1999年6月19日,德国与欧洲其他29个国家教育部长共同发表了《博洛尼亚宣言》,确立了在2010年建成“欧洲高等教育区”的计划,要求德国高校确立本科和研究生教育两个阶段的两级学制,并且促进跨境的学历认证。[3]包括德国在内的欧洲国家还于2007年签署了《伦敦公报》,并于2009年发布《鲁汶公报》,在这两份政府公报中,德国均明确强调要建立学士、硕士和博士三个层次的“三级学位体系”(three-cycle degree system),加快推进高等教育国际化的进程,降低了因为学制不同造成的流动障碍。[4]2013年底德国政府在其《施政协议纲要》中再次明确提出建立通用的学制标准,加强高等教育的国际化程度,推进国际学生教育的发展。为了规范高校对于国际学生的管理,保障其留学质量,为了进一步规范高校留学事务的流程和标准,2014年联邦教研部出台了《高校留学准则》(Nationaler Kodexfür das Auslnderstudium an deutschen Hochschulen)。准则就国际学生咨询与申请、录取和入学前后的指导和支持设定了一个普通适用的准则和最低标准。具体要求每一所德国高校都要对国际学生提供配套的支持服务,并发放奖学金,支持国际学生的生活;大学应当提供住宿、社交、文化活动、旅游以及健康保险等等服务,促进国际学生更好地适应留学新环境。[5]

其二,制定专门针对国际学生的发展计划。德国联邦政府不仅整体规划了高校国际化发展的长期目标,而且就传统留学政策做出调整,为国际学生提供专业、全面的生活服务,努力促进国际学生融入德国社会。2003年3月14日,德国联邦政府发表声明提出《2010年议程》(Agenda 2010),[6]特别就德国高校接受国际学生提出了具体的方案,决定重点建设一批高水平大学。同时,为了改善国际学生在德国高校缺乏有效支持的现状,2008年末,德国联邦教研部决定在未来四年期间,分三个不同阶段,每年出资170万欧元,与德国学术交流中心(Deutscher Akademischer Austausch Dienst,DAAD)合作一起实施“促进国际学生融入计划”(Programm zurFrderung der Integration auslndischer Studierender,缩写PROFIN)。[7]该计划的主要目的就是提高国际学生的综合能力和“跨文化背景下合作的能力”。自2008年实施以来,四年内共资助了高校内部130多个针对国际学生的交流与合作项目,切实有效地提升了德国高校国际事务的工作质量与服务水平,大大改善了高校的国际形象。

其三,各种专业机构设置多项奖学金项目。成立于1925年的德国学术交流中心(DAAD),作为德国最大的国际性学术交流中心,面向所有国际学生提供各种形式的奖学金,用以资助学生、科研工作者进行多方位的学术交流。DAAD为不同类型的学习者提供多种奖学金项目,既有针对硕士生的进修课程奖学金,也有针对博士生的联合培养奖学金。比如DAAD 2017/2018年针对中国学者提供的奖学金项目就多达20多种,包括硕士短期奖学金、艺术家奖学金、中科院(CAS-DAAD)联合奖学金、莱布尼茨-DAAD奖学金、德国宇航中心联合奖学金、中德合作科研项目(PPP项目)奖学金等等。作为海外推广德语的权威教育文化机构,歌德学院还为国际学生提供各种语言培训类的专业奖学金,如面向中国德语讲师的高校暑假奖学金、中国学生团体短期学习或實习奖学金等等。除了DAAD 以外,德国还有很多学术机构可以为本土和国际学生提供奖学金,比如洪堡基金会、莱布尼茨科学研究会、马克斯普朗克研究奖学金等等。

(二)德国高校国际学生教育的发展状况

1.国际学生规模:呈结构性增长趋势

在全方位留学政策的推动下,德国高校国际学生的人数逐年攀升。根据《科学大都会2014》(Wissenschaft Weltoffen 2014)公布的1997-2013年度德国国际学生人数趋势图(见图1),1997-2013 年,德国高校国际学生人数伴随着总体入学人数发生变化,呈稳定上升的趋势。[8]2000-2004年,国际学生人数大幅上升,基本保持每年增加1.5万人的速度,增幅远远超过以往的速度。[9]2000年OECD的统计数据表明,德国以全球留学市场近10%的份额,位列美国、英国之后,成为全球第三大留学目的国(见图2)。[10]2004-2005年国际学生增幅速度明显放缓,直到2007年人数趋于稳定,达到近20万人。究其原因来看,一方面由于2005年起默克尔总理开始首次执政,其早期外交政策趋于保守;另一方面,随着博洛尼亚进程下德国高校国际化学位体系改革逐渐趋于稳定,加之部分联邦州高校开始向本科、硕士阶段学生收取学费,一定程度上减缓了国际学生的增长速度。自2008至2013年,随着联邦教育与科研部一系列针对国际学生留学政策的颁布,以及各种留学资助项目的实施,使得国际学生的人数持续保持增长。

随着新一轮留学政策的实施,2014年在德国大学注册的国际学生猛增到近30万人,增幅近一倍,占当年全部高校新入学学生的10%。[11]毫无疑问,政府出台的一系列关于推动国际交流和促进国际学生融合的政策,使得国际学生人数在过去的几年内增长迅猛,接近联邦政府设想2020年达到35万人的目标。2012年底,德国联邦教研部,德国大学生服务中心(Deutsches Studentenwerk,DSW)和德国高校与科学研究中心(Deutsches Zentrum für Hochschul-und Wissenschaftsforschung,DZHW)联合发布了《2012年度在德外国学生调查报告》,结果显示,德国对外国学生的吸引力得到了大幅提升,有61%的受访者将德国视为留学首选国(2009年为47%),对其他国家文凭的承认比例也由2009年的60%提高到2012年的75%。[12]自2016年英国脱欧后,德国已经毫无疑问成为欧洲最大留學输入国。

2.国际学生生源国结构的变化

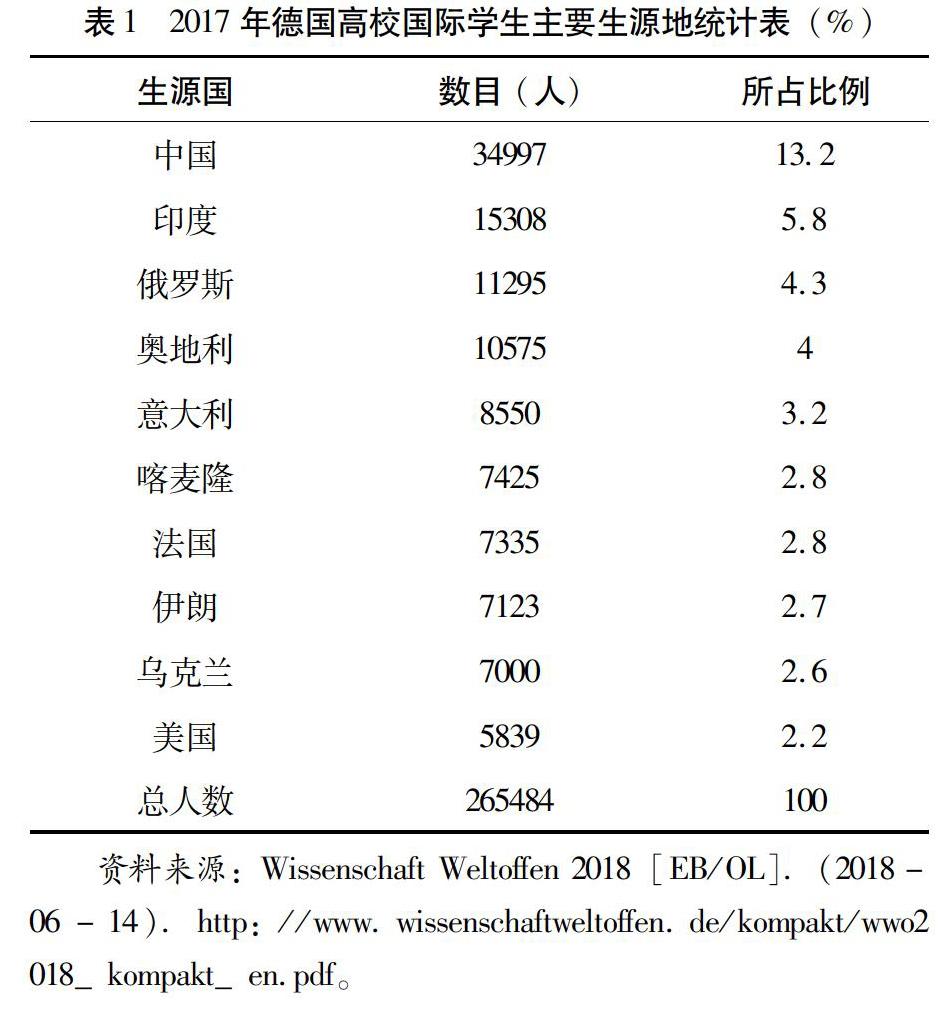

二十余年以来,德国国际学生生源种类也具有多样化的特点,特别来自发展中国家和地区的人数增长迅速。这主要归功于德国联邦政府所制定的地区发展战略,如《亚洲战略》(Asien Strategie)、《中国战略》(China Strategie)、《非洲战略》(Die Afrika-Strategie 2014-2018)以及《中东欧战略行动纲要》(MOEL Strategie)等等。这些举措一方面加强了德国与特定区域政治、经济、文化方面的合作,另一方面有效地提升了德国高校在这些地区的吸引力。随着德国政府不断加强与发展中国家、新兴国家的国际性合作,双方之间合作交流的范围不断拓展,亚洲和南美各国前往德国留学的人数迅速增加。有近一半国际学生来自欧洲国家(西欧201%,东欧10%,南欧128%),这其中主要来自俄罗斯、波兰、乌克兰等国。其中有大约三分之一的国际学生来自亚洲,主要三个生源地分别是中国、印度、伊朗。[13]在过去的近十年里,来自中国国际学生的人数一直位居前列,据2017年的统计,达到近35万人,比去年同期增加7%,成为外国学生的第一大群体,紧跟其后的则是印度和俄罗斯(见表1)。[14]2012至2013年,来自孟加拉(增长293%)、印度(增长208%)和巴西(增长178%)的国际学生人数迅速增加,成为当年国际学生人数增幅最大的三个生源国。[15]2017年有大约3%的国际学生则是来自北美洲,他们之所以舍近求远,放弃前往美国、加拿大以及大洋洲国家而来到德国留学,很大一部分原因是德国高校低廉的留学花费,加之高校日益完善的国际学生服务和专业化支持,使得国际学生人数迅速增加。[16]

3.国际学生专业结构的调整

近二十年来德国高校学习语言文化、法律、经济与社会学专业的国际学生总体人数最多;其次则是传统优势学科,如工程、制造与建筑领域、艺术类以及自然科学等专业。总体来看,工程、法律、经济、自然科学领域的专业依然还是国际学生喜爱的热门专业。[17]尤其是工程专业,据2017年统计,学习工程类专业的国际学生所占比例最大,达到了总留学人数的37%,这一数字甚至超过了德国本土学生选择该专业的比例26%(见表2),而选择数学等自然学科的人数只有10.5%。[18]不同于普通综合类高校,在德国应用科学大学里,2013-2016年,选择学习健康科学专业的国际学生人数增长最快,一度达到了16%。

二、德国高校国际学生教育发展的动因

(一)联邦政府多边合作性国际政策的实施

早在21世纪初期,欧盟各国就非常重视高校国际化以及国际性的合作,广泛而深度的合作对德国国际学生教育的发展产生了重要影响。1999年6月19日,包括德国在内29个国家的教育部长在意大利博洛尼亚(Bologna)共同签署了《博洛尼亚宣言》,旨在通过合作交流,加强欧洲公民的就业能力以及流动性,加强欧洲高等教育的竞争力,并于2010年建成一个“欧洲高等教育区”。这一行动不仅有效促进了学生的国际性流动,也极大增强了欧洲高等教育对于其他国家学生的吸引力。早在2002年7月,德国联邦教研部就出台了《教育与研究向世界开放:通过国际化实现创新》的政府报告,重点指出德国应当加强与其他国家合作的必要性,积极促进欧洲范围内,以及与世界范围其他国家之间的合作和交流,发展双边合作,增进德国在科学、教育、技术等其他研究领域政策的兼容性和一致性。[19]随后的2003年3月14日德国联邦政府提出《2010年议程》,要求继续增加教育和研究的预算,强调革新的精神以及各个领域内的创新能力。特别是在前总理施罗德的大力推动下,德国社会政治、经济、学术、科技研究、企业工会都开展了新一轮的创新性革命,积极寻求与其他国家以及世界一流企业之间的合作与交流。[20]基于全球化以及欧洲经济一体化的时代背景,2006年、2007年德国政府为了进一步加强跨国界的多领域合作交流,实现与世界标准接轨的目标,相继出台了《政府行动法案》《国际合作战略计划》,再次明确指出高水平人才的国际性流动对于提升国家竞争力和促进经济、科技的发展具有重要战略意义。为了进一步落实德国“在全球知识型社会中的重要角色”,2008年联邦政府颁布新一轮《教育科研国际化战略》(Strategie zur Internationalisierung von Bildung Wissenschaft und Forschung),主要目标就是要加强与第一流科研机构的合作,在国际背景下开发创新潜能,重视与发展中国家在教育、科研等领域的可持续合作与发展,并最大限度拓展科技、教育、文化的多边合作。

(四)高校英语授课课程的推广

德语相比英语,语法更加复杂,词性多样,发音也不太容易掌握,一直以来都是国际学生放弃前往德国留学最主要的原因之一。随着德国高校开始设置更多的英文授课课程,很大程度上消除了以往学生进入德国留学最主要的语言障碍。自1997年起,联邦教研部资助高校启动“国际课程计划”,为每一所开发国际性英语课程的高校提供约50万欧元的支持。截止到2005年,德国大约投入4000万欧元用于高校国际课程的建设。根据DAAD和实证研究协会2015-2016年发布的统计报告,自“国际课程计划”实施以来,高校共计开设了大约1088个英语授课课程,这个数字比几年前翻了四番。[29]与此同时,德国高等教育联合会也会为新开设英语授课的专业提供专项资金,以协助海外国际学生融入德国高校。此项改革不仅进一步增加了留学德国的吸引力,同时也使得参与其中的国际学生与全球就业市场要求同步接轨,增强了学生的国际竞争力。

三、结论与启示

21世纪以来,随着教育全球化、一体化的迅速发展,学生国际流动的原因变得更加多元与复杂,不仅仅是独立群体的单一行为,而是国家对外经济、政治、文化政策的集中反映;海外留学也不仅是出于学术交流与合作的单一目的,而是集中体现高等教育国际化的发展程度。纵观德国国际学生教育的发展状况,整体人数与规模增长迅速,来自发展中国家的留学生占据了国际学生的主体,但是中欧地区人数增加很快。整体来看,工程、法律、经济与人文社会学专业受到国际学生的青睐。联邦政府一系列发展性战略的实施,留学移民政策的出台,高校国际化教育战略的制定,以及高校内部管理、学制、课程的改革,极大地推动了德国国际学生的迅速发展,效果显著。尽管收效明显,但是总体来说德国联邦政府的教育改革以及留学政策相对保守,不同高校对于政策的响应与实施存在很大的差异,直接影响了国家整体人才战略的实施。其具体表现在联邦政府与州政府、高校之间缺乏联动统一性,政策制定过程忽略了教育发展和教育政策的主客体关系,高校传统的世俗保守作风,以及缺乏地方政府的配套支持等等。此外,随着欧盟成员国矛盾激化、英国脱欧、难民问题、多元文化危机的凸显,整个德国社会也变得更加动荡,联邦政府的工作重心不断被转移,直接影响了国际学生教育的发展,存在很多亟待解决的问题。首先,由于地区、高校本身存在差异,导致地方政府投入与高校国际化水平的不匹配,国际学生教育的发展水平差异大。其次,部分高校国际化基础较为薄弱,针对留学生提供的配套服务不够完善,比如语言教学资源匮乏、宿舍条件陈旧、学业指导不足、专业性咨询的缺失等等。再次,随着德国高校国际学生规模的不断扩大,导致高等教育质量有所下滑,直接影响了国际化策略的有效性与持续性。由于留学生生源地、学习经历、学习水平、专业的差异,一定程度上影响了高校的教学质量,也增加了高校管理与教学的压力,给高校就业率带来了一定的冲击。最后,由于联邦政府、地区、高校之间缺乏联动性,各自为政,自成一体,导致国际学生管理和信息共享层面存在不少问题。

回顾德国近二十年国际学生教育的发展以及具体经验,对于我国国际学生教育的发展具有诸多現实意义。其一,加强留学政策与政治、经济、科技、文化等政策综合型顶层设计。为了贯彻实施教育科研国际化战略,德国联邦政府在政治、经济、科技、文化层面实施了一系列国际化改革与发展计划,积极加强与其他国家的合作与交流,制定了国家层面的留学推广计划。联邦政府联合教研部、经济贸易部、科技部、外交移民部门等多个部门,多方协同合作,全面推进教育国际化战略,调动了政府各部门推进学生国际化交流战略的积极性,提升了国际市场的竞争力。相比而言,我国国际学生教育的发展明显滞后,基础薄弱,还仅仅停留在教育政策的层面,影响力有限。国际学生教育应该与政府制定的政治、经济、外交、文化、科技发展战略相互契合,互相联动,成为我国未来国际化、全球化发展战略规划的重要内容,才能真正切实有效地提升人才的国际竞争力。

其二,留学政策要配合国家的区域战略发展的需求。德国留学政策的制定以及国际学生教育的发展符合欧盟地区高等院校一体化发展进程的需要。针对不同时期、不同区域的合作与发展需要,德国联邦政府实施了不同的留学发展计划。这些举措一方面扩大了与这些地区在科技、教育、研究与创新领域交流合作的范围,另一方面有效地促进了该区域国际学生人数的迅速增长。在“一带一路”国家发展战略的时代背景下,我国的留学政策也应该针对“一带一路”沿线国家的特点,按照国家的发展战略的部署,进行一些有针对性的调整,重点加强一些特定领域的合作与交流。通过不同类型的留学发展计划,提高我国教育出口在留学市场的吸引力,着力促进沿线国家国际学生教育的发展。

其三,应该采取配套性措施惠及国际学生的学习、生活与就业。德国政府出台了宽松的留学移民政策,借以为国际学生海外的生活、学习提供全方面的支持与保障。目前我国尚未建立完善的国际教育服务体系,行业企业参与度较低,签证等配套性措施不完善。应该加强国际学生管理机构与组织的建设,为来华国际学生学习、生活、就业提供全方位的支持,并可以适当简化签证办理手续,放宽在留期间延长手续的办理等。

其四,高校接轨国际标准,开发英语授课课程。德语本身作为印欧语系中的独特的日耳曼语族,因其发音拗口、词汇繁琐、语法复杂、句法多样,一直以来是德国发展国际教育的阻碍性因素。然而,我国大多数高校因为教师水平、课程资源、教材资源、学校管理等方面存在的问题,导致国际性课程的开设比例不高,可供选择的课程资源也很有限。我国高校应该根据当前教育市场的要求,加强学科与专业设置的国际化,推进国际性课程体系的建构,采用国际化的国际学生管理方式,努力增加高等教育的市场吸引力,并积极提升国际学生在华学习的整体质量。

参考文献:

[1]孙进,宁海芹.德国作为留学目的地国之魅力溯源—兼析德国吸引留学生的国际化政策[J].比较教育研究,2015(12):1-8.

[2]赖炳根,周谊.德国高等教育国际化的经验及其启示[J].教育探索,2009(6):140-141.

[3]Der Europische Hochshulraum.Geminsame Erklrung der Europischen Bildungsminister[EB/OL].[2018-10-14].http://www.bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf.

[4]Londoner Kommuniqué.Auf dem Wege zum Europischen Hochschulraum:Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung[EB/OL].[2018-05-15].http:// www.bmbf.de/pub/Londoner_Kommunique_Bolog-na_d.pdf.

[5][31]德国教育动态信息[EB/OL].[2018-07-26].http://www.de- moe.edu.cn/upload /1429462958_file1_1429462958.pdf.

[6]Agenda 2010[EB/OL].[2018-07-27].https://www.bmbf.de/pub/Agenda 2010_dt.pdf.

[7]Bewhrte Vielflat PROFIN Bilanz zum Programm zur Frderung der Integration auslndischer Studierender[EB/OL].[2018-10-14].https://www.unitrier.de/fileadmin/international/cai/Bilder/2012_Profin_Bilanzbro-schuere_online_version_profin_20_11_12_2_.pdf.

[8]Wissenschaft Weltoffen 2014[EB/OL].[2018-07-26].http://www.wissenschaftweltoffen.de/ kompakt/wwo2014_kompakt_en.pdf.

[9]OECD.Education at a Glance 2013:Trends in International Education Market Shares[EB/OL].[2018-08-26].http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-en.

[10]Studieren an einer Hochschule[EB/OL].[2018-07-26].https:// www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Bildung/hauptartikel_studium.html.

[11]Foreign Students in Germany at all-time high[EB/OL].[2018-07-26].https://www thelocal.de/20140716/number-of-foreign-students-in-Germany-at-all-time-high.

[12]Deutschland ist für auslndische Studierende erste Wahl Pressemitteilung von BMB[EB/OL].[2018-07-26].https://www.bmbf.de/de/deutschland-ist-fuer-auslaendische-studierende-erste-wahl-442.html.

[13]Wissenschaft Weltoffen 2017[EB/OL].[2018-06-26].http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2017_verlinkt.pdf.

[14][15]OECD.Education at a Glance 2013:Trends in International Education Market Shares [EB/OL].[2018-08-26].http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-en.

[16][17]Wissenschaft Weltoffen 2014[EB/OL].[2018-07-26].http://www.wissenschaftweltoffen.de/kompakt/wwo2014_kompakten.pdf.

[18]Wissenschaft Weltoffen 2018[EB/OL].[2018-08-06].http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2018_verlinkt.pdf.

[19]閆瑾.从《2010年议程》谈开去—德国的教育发展规划及政策[J].世界教育信息,2005(7):5-7.

[20]A Quick Guide To ‘Agenda 2010-Deutsche Welles English report on the Agenda 2010[EB/OL].[2018-08-26].https://www.dw.com/en/a-quick-guide-to-agenda-2010/a-988374-1.

[21]Koalitionsvertrag 2013[EB/OL].[2018-05-26].http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf.

[22]Internationale Kooperation 2014[EB/OL].[2018-09-26].https://www.bmbf.de/ pub/Aktionsplan_Internationale_Kooperation.pdf.

[23]乌尔里希·泰希勒.迈向教育高等发达的社会—国际比较视野下的高等教育体系[M].肖念,王琔蕊,译.北京:科学出版社,2015:80,115,112.

[24]陈玥,蔡娟.欧盟高等教育国际化发展的主要特征—基于欧盟相关政策文本的分析[J].比较教育研究,2016(7):50-57.

[25]HRK.Diploma Supplement[EB/OL].(2015-04-29)[2018-10-07].http//:www.hrk.de/-mitglieder/arbeitsmaterialien/diploma-supple-ment/.

[26]德国产学研合作模式的研究[EB/OL].[2018-09-17].http://www.xzbu.com/2/view-3074948.htm.

[27]孙进.德国的博洛尼亚改革与高等教育学制与学位结构变迁[J].复旦教育论坛,2010(8):68-73.

[28]DAAD.Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung einer Erwerbsttig-Keitvon auslndischen Studierenden,Hochschulabsolventen,Wissenschaftlern und anderen Akademikern[EB/OL].(2015-04-27).http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/info_erwerbstaetigke-it_zuwanderung.Pdf.

[29]DAAD.International Marketing for Higher Education in Germany[EB/OL].[2018-09-15].http://ait.t ridentum.com/updown/Bode-220606.pdf.

(責任编辑 陈志萍)