空间自相关性视角下市(县)域尺度生态源地空间分布研究

2019-11-18柳清陆明

柳 清 陆 明

景观生态学是生态学中以空间为导向的一个分支,是一门致力于揭示空间格局和生态过程之间联系的学科[1]。随着景观生态学的产生和发展,20世纪80年代后,相关理论被引入风景园林生态规划理论和方法中,运用景观生态学原理为人居生态环境设计出最优空间优化方案[2-3]。近年来,快速城镇化导致城乡大型生境斑块破碎化、岛屿化,生物物质能量流通受阻、生物多样性降低,致使生态系统健康的完整性和稳定性受损、生态服务功能降低[4-8]。在“多规合一”“区域生产-生活-生态三大空间划定和管控”背景下,从区域空间全局角度考虑对维护生态过程健康、完整和稳定具有关键意义的景观生态元素的空间位置关系,是实现区域生态空间保护性建设、有效控制和改善区域生态环境问题的关键[9-11]。生态源地作为现存乡土物种扩散和维持的主要栖息地和源点[12-13],是景观生态空间的核心组成要素,根据景观生态学岛屿生物地理理论和地理学第一定律研究可知,生态源地空间分布具有空间自相关性(Spatial Autocorrelation),栖息地岛屿化或隔离化与其周围物质空间环境相关,既与空间距离有关,又与周围基质的对比度相关,直接关系到物种减少或灭绝[14]。因此,揭示生态源地在区域空间上的聚集型或离散型特征,能有效契合区域景观生态空间优化和管控中注重生态空间建设与保护的均衡性、连续性和完整性要旨,为城乡生态空间分区优化与管控研究提供数据基础和空间依据,对于生境斑块之间的基因交流、物种迁移、种群繁育和生物多样性提高具有重要的生态意义[15]。

当前渗透到风景园林生态规划体系中的景观生态学规划技术方法主要有生境单元集合体概念的运用、景观生态法以及斑块-廊道-基质模式的运用[2],从仅注重生态空间垂直方向上各影响因素作用结果,逐渐转变为兼顾景观生态空间水平方向作用效应[3,16]。生态源地是景观生态空间组成要素中具有重要生态功能和生态价值的生境斑块[1],已有相关研究主要依据生态源地等级特征[7,15,17-18]与空间连通性特征[19-21],直接进行区域生态安全格局优化[10-11,17-18,22-23]、生态网络构建[19-20,22,24-25]及生态红线划定[15,26-28],对生态源地空间分布自相关属性考虑不足,导致生态空间质量属性与空间集聚效应相割裂,削弱其生态服务功能,造成区域整体生态空间布局散乱、功能发挥失常和破碎化等问题。关于生态源地功能质量评价因子研究主要融合在生态源地选取和识别研究中,受其自然属性和外界环境的影响,包括斑块面积、分维数、边界破碎度、生境质量、生态服务价值、水源涵养能力及地质灾害敏感性[17-19]等,鲜有关于不同影响因子对不同空间分布特征的生态源地差异性影响研究;关于生态源地空间特征描述方法主要有定性分析法[20,24,29-30]和综合评价法[15,17-18,20],定性分析法人为主观性较强,综合评价法定量揭示景观水平方向上生态源地空间分布整体和局部空间分布特征。因此,进一步研究应结合空间统计分析工具量化市(县)尺度范围内生态源地空间分布自相关特征,明晰不同影响因素对各类空间分异特征下的生态源地的差异性影响,为风景园林和规划领域耦合城乡生态源地空间分布自相关性进行区域生态空间规划、生态空间格局优化、保护区规划以及绿色、生态网络规划提供理论依据和方法引导,促进风景园林规划理论和实践的发展[16]。

本研究以黑龙江北安市(县)域为例,兼顾城市与广大乡村地区生态源地分布范围,首先,运用多因素综合评价法识别生态源地;其次,基于地理要素空间自相关分布理论,结合全局莫兰指数、空间热点探测法和空间自相关分布趋向分析法,分析不同等级生态源地空间分布整体和局部集聚特征以及趋向特征;再次,通过地理探测器(geodetector)模型探测不同影响因子对生态源地空间分布分异特征的差异性影响;最后,基于以上研究结果,提出区域整体生态空间格局优化方向和目标,并为不同空间属性的生态源地制定不同时序优化手段及方法,以期实现区域生态空间均衡性、连续性和完整性以及生态功能高效性。

1 生态源地空间分布特征及其影响因素研究方法

1.1 生态源地识别方法

依据当前关于生态源地的内涵和识别方法研究可知,生态源地的识别主要基于土地覆盖类型数据,既考虑土地覆盖类型生态服务功能,又兼顾土地覆盖类型结构稳定性与可持续性[8,15,17-19,30]。因此,本研究基于土地覆盖类型数据,分析土地利用斑块质量特征、结构特征和外界环境干扰强度特征,从反映斑块质量优劣性、结构稳定性和环境胁迫性3个准则层选取16个评价因子(表1),运用层次分析法和熵权法综合确定各影响因子的权重,采用0—1标准化法[31]对各指标进行标准化处理,并利用多因素综合评价法进行生态源地识别。

1.2 空间自相关性分析方法

地理学第一定律认为任何事物都与其他事物相关,且距离近的事物要比远的具有更高的相关性[32]。空间自相关性是基于地理学第一定律提出的,是指某一变量在同一分布区内的观测数据之间潜在的相互依赖性[33]。空间自相关分析方法用于度量地理空间中某位置上的数据与其他位置上的数据之间的相互依赖程度[34],地理数据由于受空间相互作用和空间扩散的影响,彼此之间可能不再相互独立,而是相关的,且距离越近,空间相关性越强。基于此,本研究采用全局Moran'sI指数、Getis-Ord统计值和标准差椭圆3个空间自相关统计量分析研究区生态源地整体空间与局部空间自相关特征。

表1 生态源地识别评价指标体系

1.2.1 全局莫兰指数

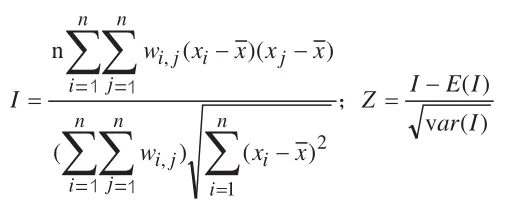

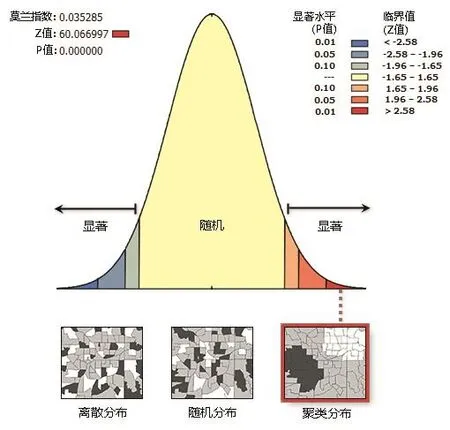

本研究采用全局莫兰指数检测生态源地空间自相关特征,即聚类分布、离散分布或随机分布。该工具是基于空间位置、属性值和地理学第一定律提出的[35]。其公式如下:

式中,n是研究区域内生态斑块总数,Wi,j是生态斑块i与生态斑块j之间欧几里得空间距离权重,xi和xj分别是生态斑块i和生态斑块j的综合评价值,是综合评价值的平均值,莫兰指数I的期望和方差分别用E(I)和var(I)表示。当莫兰指数I值为正,且Z和P值统计显著时,表示生态源地空间分布呈现集聚特征(即高值和高值相邻或低值和低值相邻);当莫兰指数I值为负,且Z和P值统计显著时,表示生态源地空间分布呈现离散特征(即高值和低值相邻或低值和高值相邻);当莫兰指数I值为0,或Z和P值统计不显著时,表示生态源地空间分布呈现随机分布特征(即不存在空间自相关性)。

1.2.2 空间热点探测法

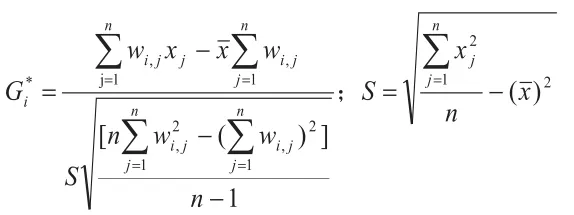

全局聚类检验仅用于检测区域整体是否存在空间自相关特征,为进一步检验局部空间自相关特征,本研究通过可视化的方法,采用Getis-Ord统计值检测生态源地综合评价值空间分布高值(或低值)聚集区域,即生态源地空间分布的“热点”(或“冷点”)区域。其公式如下:

式中,n是研究区域内生态斑块总数,Wi,j是生态斑块i与生态斑块j之间欧几里得空间距离权重,xj是生态斑块j的综合评价值,是综合评价值的平均值,=Z。当为正,数值越大,且Z和P值统计显著时,表示生态源地空间分布越趋于高值集聚,即属于“热点”区域;当为负,数值越小,且Z和P值统计显著时,表示生态源地空间分布越趋于低值集聚,即属于“热点”区域。

图1 北安市(县)域范围生态源地识别和等级划分空间分布

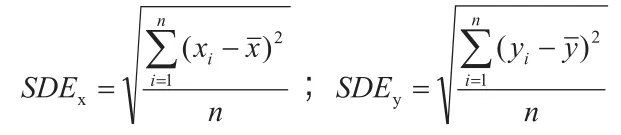

1.2.3 空间自相关分布趋向分析法

空间热点分析主要用于可视化局部地区空间的属性值高值(或低值)聚集区域,为进一步明确这些高值(或低值)聚集区域空间分布的方向趋势,本研究采用标准差椭圆工具识别生态源地“热点”区和“冷点”区分布的空间走向,分为居中趋向、散布趋向和定向趋向。其公式如下:

式中,n是研究区域内“热点”区或“冷点”区生态斑块总数,xi和yi分别是生态斑块i的坐标,代表生态斑块的平均中心。通过计算将得到椭圆长轴距离、短轴距离和方向。椭圆的长轴代表生态源地“热点”区或“冷点”区空间分布最多的方向;椭圆的短轴代表生态源地“热点”区或“冷点”区空间分布最少的方向。

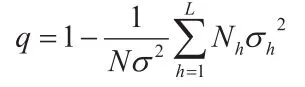

1.3 空间分布分异特征影响因素分析方法

地理探测器模型方法由王劲峰等基于空间分层异构性开发的一种新型空间分析模型,用以探测某地理属性与其解释因子之间的关系[36]。该模型假设地理事物总是存在于特定的空间位置,影响其变化的环境因子在空间上具有差异性,若某环境因子与地理事物的变化在空间上具有显著一致性,则该环境因子对地理事物的发生与发展具有决定意义。该方法优势在于假设条件与约束条件较少,可以有效地识别自变量与因变量之间的相互作用关系,具有普适性,能有效克服传统统计分析方法处理类别变量的局限性。本文运用地理探测器模型探测相关影响因子X对空间分布分异特征下的生态源地Y的影响,其模型如下:

2 空间自相关性视角下市(县)域生态源地空间分布特征及其影响因素分析方法的应用

本研究以黑龙江北安市(县)为例,该市代表了近10多年来我国北方中小城市在城镇化背景下走集中城镇化发展道路、传统产业向外围地区转移、房地产业驱动资本向空间集聚、城市建设用地不断扩张的空间发展特征。2010年,北安市建成区建设用地约为23.32km2,至2020年,建成区建设用地预计达到33.28km2,10年内城市建设用地面积扩张约50%;2010年北安市城镇化率约为60%,至2020年,城镇化率约为65%。土地覆盖类型除建设用地外,主要由各种管理类型下的非建设用地组成,如耕地、园地、草地、林地以及乡土植被覆盖的未利用地,建设用地无序扩张不断侵占非建设用地,造成区域内生境破碎化、生物多样性减少、城乡生态系统生态功能失衡。

2.1 市(县)域生态源地识别和等级划分

基于生态源地综合评价结果,运用自然断点法,将研究区生态源地划分为1~5个级别(图1),级别越高表示生态源地的生态功能越显著:1级生态源地<2级生态源地<3级生态源地<4级生态源地<5级生态源地。结果表明:研究区生态源地生态功能显著性整体呈现“东部高-西部低”“东部-中部-西部逐级递减”的空间差异分布。由图1可知,东部地区3~5级生态源地主要分布在通北林业局,中西部地区主要分布1~2级生态源地;通北林业局东北部地区主要分布4、5级生态源地,通北林业局西南部地区主要分布3、4级生态源地,通北林业局西南部以外地区主要分布1、2级生态源地。从东部到中部再到西部的生态源地等级逐步递减,反映出研究区东部与中西部地区生态源地生态功能显著性差异较大,东部地区生态源地生态功能质量明显优于中西部地区。这在一定程度上反映了研究区内自然条件、人类活动等影响因素存在明显的东西差异,东部地区森林覆盖率明显高于西部地区,且西部地区居民点以及道路铁路网密度明显高于东部地区。

2.2 市(县)域生态源地空间自相关特征分析

2.2.1 整体空间自相关特征分析

研究区生态源地空间分布全局Moran'sI指数约为0.035 3(图2),表明研究区生态源地空间分布呈聚类分布,即高级别生态源地与高级别生态源地相邻,或低级别生态源地与低级别生态源地相邻,具有空间集聚效应。且P值约为0.00,小于0.01,Z值约为60.07,远远大于2.58,统计上非常显著,说明研究区生态源地空间分布集聚特征较明显、集聚程度较高、空间集聚效应较大。

2.2.2 局部空间自相关特征分析

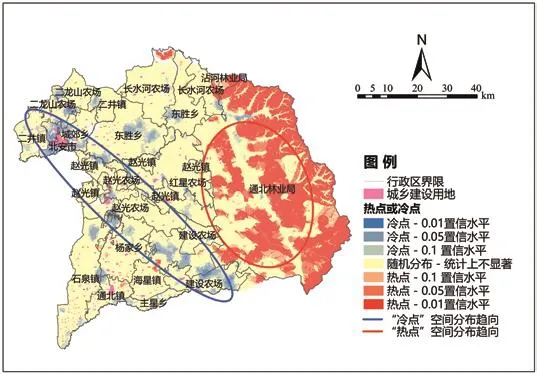

研究区局部或邻里生态源地空间分布集聚特征如图3所示,红色代表高等级生态源地空间分布集聚区域,即空间“热点”区域,颜色越深表示高等级生态源地空间集聚效应越显著;黄色代表不同等级生态源地随机分布区域,无明显空间集聚效应;蓝色代表低等级生态源地空间分布集聚区域,即空间“冷点”区域,颜色越深表示低等级生态源地空间分布集聚效应越显著。由图3可知,研究区高等级生态源地和低等级生态源地空间分布集聚格局存在东西部明显差异。空间“热点”区域主要分布在东部通北县林业局,呈现大规模集聚、集中连片式的格局特征;空间“冷点”区域主要分布在中西部其他地区,呈现小规模集聚、零星分散式的格局特征。

图2 北安市(县)域范围生态源地空间分布全局Moran's I指数

图3 北安市(县)域范围生态源地空间分布“热点”分析及趋向分析

2.2.3 空间自相关分布趋向特征分析

研究区高等级生态源地和低等级生态源地聚集区域的空间分布趋向特征如图3所示,红色椭圆代表“热点”区空间分布趋向,蓝色椭圆代表“冷点”区空间分布趋向。蓝色椭圆长轴距离远远大于短轴距离,长轴方向呈北偏西58°,说明空间“冷点”区分布走向趋于定向趋向,主要沿北安市区-赵光镇-赵光农场-建设农场方向分布;红色椭圆长轴距离与短轴距离相差较小,说明空间“热点”区分布走向趋于居中趋向,主要趋向于通北林业局中部地区。

2.3 市(县)域生态源地空间分布分异特征影响因素

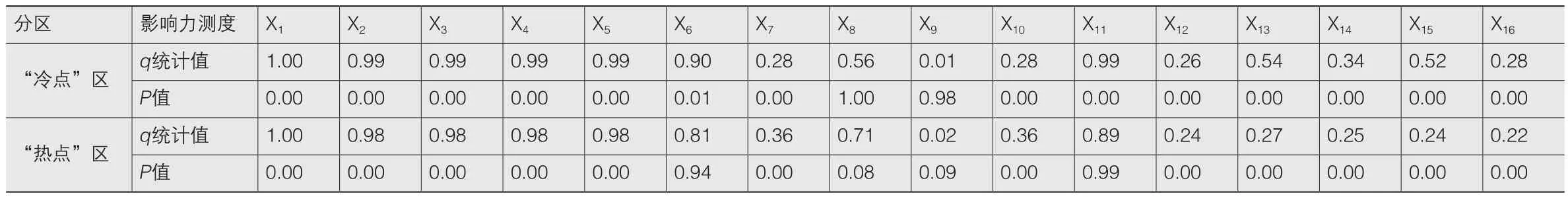

由以上分析可知,西部生态源地“冷点”区和东部生态源地“热点”区存在明显的空间自相关分布分异特征,生态源地生态功能空间集聚效应东西失衡,东部地区生态源地生态功能质量明显高于西部地区生态源地生态功能质量,主要影响因素包括生态源地识别评价体系中的土地覆盖斑块内部结构、质量以及外部环境干扰3个准则层内影响因素。运用地理探测器模型中的因子探测器,分别计算各影响因素对生态源地“冷点”区空间分布和生态源地“热点”区空间分布的差异性影响,具体结果见表2。

“冷点”区空间分布影响因素影响力从大到小排序依次为:斑块面积(X1)>生态足迹供给量(X11)>斑块结构(X2=X3=X4=X5)>坡度(X6)>外界环境干扰因素(X13>X15>X14)>生态服务价值当量(X10)>气候生产潜力(X7)>距采矿点距离(X16)>距河流距离(X12),植被覆盖指数(X8)和水源涵养量(X9)对“冷点”区空间分布影响不显著;“热点”区空间分布影响因素影响力从大到小排序依次为:斑块结构(X1>X2=X3=X4=X5)>斑块质量(X8>X10>X7)>外界环境干扰因素(X13>X14>X15)>距河流距离(X12)>距采矿点距离(X16)>水源涵养量(X9),坡度(X6)和生态足迹供给量(X11)对“热点”区空间分布影响不显著。

表2 研究区生态源地 “冷点”区和“热点”区空间分布影响因素测度

综合分析结果显示,土地利用斑块结构对生态源地“冷点”区和“热点”区空间分布均具有较大影响;土地利用斑块质量影响因素对生态源地“热点”区空间分布的影响程度大于对生态源地“冷点”区空间分布的影响程度,其中植被覆盖指数、生态服务价值当量和气候生产潜力对生态源地“热点”区产生较大影响,而植被覆盖指数对生态源地“冷点”区无显著影响,生态足迹供给量和坡度对生态源地“冷点”区产生较大影响,而对生态源地“热点”区无显著影响;外界环境干扰因素(包括距居民点距离、距高速/铁路距离和距公路距离)对生态源地“冷点”区空间分布的影响程度大于对生态源地“热点”区空间分布的影响程度。

2.4 规划对策与建议

基于生态源地空间分布自相关特征量化研究,可以直观对比分析区域整体和局部生态源地空间分布集聚效应差异性,从生态空间水平方向上确定城乡生态空间格局优化方向和目标;运用地理探测器探测不同影响因素对生态源地空间自相关分异特征的差异性影响,可以为同一区域内、不同空间集聚特征的生态源地制定不同时序优化手段及方法,主要规划对策建议如下。

1)依据市(县)域生态源地整体和局部空间自相关分布特征分析结果,未来进行城乡生态空间格局优化时应注重增大西部“冷点”区生态源地规模、提高生态源地内部功能质量,在改善西部“冷点”区某一生态斑块规模和质量的同时,注重提高其周边生态斑块的规模和质量,发挥西部地区生态源地空间分布规模效应和集聚效应,制定集中连片优化西部生态空间的规划策略,改善西部地区生态空间布局散乱和景观生态功能破碎化问题,改善区域整体生态空间结构连续性和功能有效性。

2)依据市(县)域生态源地空间自相关分布趋向特征,确定西部北偏西58°方向为市(县)域生态空间规划中重点整治轴线,蓝色椭圆主要经过北安市、赵光镇、赵光农场和建设农场,其行政范围内生态源地生态功能质量亟待提高;东部红色椭圆所囊括区域趋于圆形,主要为通北林业局中部地区,其生态源地生态功能质量较高、空间集聚效应明显,在市(县)域生态空间规划中应划定为永久保护区域。

3)依据不同影响因子对不同空间属性的生态源地差异性影响研究结果,在进行生态源地“冷点”区结构功能优化时,应优先考虑生态空间垂直方向上土地利用斑块结构优化手段,其次考虑阻止外部环境干扰手段,最后考虑生态空间垂直方向上土地利用斑块质量优化手段;在进行生态源地“热点”区结构功能优化时,应优先考虑生态空间垂直方向上土地利用斑块结构优化手段,其次考虑生态空间垂直方向上土地利用斑块质量优化手段,最后考虑阻止外部环境干扰手段。

3 结论与展望

本研究依据地理要素空间分布自相关原理,解析市(县)域尺度生态源地空间分布整体和局部自相关性特征,分析其空间自相关分异特征背景下的影响因素差异性作用,与当前研究仅停留在生态源地等级划分之后直接进入生态网络构建或生态安全格局优化研究相比,本研究耦合城乡生态源地质量属性与空间自相关属性,为风景园林和规划领域耦合生态源地空间集聚效应与规模效应改善城乡生态空间生态功能失衡、低效问题,集中连片优化区域生态空间生态功能,合理安排城乡生态空间优化时序,并分类制定其结构功能,为改善策略提供理论依据和方法引导,促进风景园林生态规划相关理论和实践的发展。相关结论及展望如下。

1)本文基于土地覆盖数据,从土地利用斑块结构稳定性、质量优劣性和环境胁迫性3个方面选取评价因子进行生态源地识别和等级划分,将生态源地生态功能显著性划分为1~5等级,研究区生态源地生态功能显著性整体呈现“东部高-西部低”“东部-中部-西部逐级递减”的空间差异分布。

2)通过采用全局Moran'sI指数、Getis-OrdGi*统计值和标准差椭圆3个空间自相关统计量,分析研究区生态源地空间整体自相关特征、局部自相关特征以及分布趋向特征。生态源地空间整体自相关特征表现为聚类分布,生态源地生态功能显著性具有空间高值集聚或空间低值集聚效应;生态源地空间局部自相关特征表现为东部“热点”区呈大规模集聚、集中连片式的格局特征,西部“冷点”区呈小规模集聚、零星分散式的格局特征;生态源地空间自相关分布趋向特征表现为东部“热点”区趋于居中趋向,西部“冷点”区趋于北偏西58°定向趋向。

3)在本研究各影响因素中,生态源地“冷点”区总体受土地利用斑块结构的影响最大,其次为外界环境干扰因素,受土地利用斑块质量的影响最小,而生态源地“热点”区总体受土地利用斑块结构的影响最大,其次为土地利用斑块质量影响因素,最后为外界环境干扰因素;且植被覆盖指数对生态源地“冷点”区无显著影响,而对生态源地“热点”区产生较大影响,生态足迹供给量和坡度对生态源地“冷点”区产生较大影响,而对生态源地“热点”区无显著影响。

4)本研究基于市(县)域尺度生态源地空间分布特征及其影响因素解析,提出市(县)域城乡生态空间规划策略和建议,从水平方向和垂直方向分类提出区域整体生态空间格局优化方向及局部生态空间功能改善路径,为区域整体生态空间布局优化及其分区管控、局部生态空间生态功能修复提供科学依据和路径。兼顾城市地区与广大乡村地区生态源地空间分布范围,避免单一考虑城市化地区或城市边缘地区生态源地或生态空间的布局而造成景观生态结构连通性的割裂,同时耦合城乡生态源地空间集聚效应,避免生态源地质量属性与空间属性割裂而造成城乡景观生态功能损失。

进一步研究将基于不同生态源地空间分布自相关特征及其影响因素的差异性影响,进行城乡生态源地管控分区,针对不同分区类别,从区域整体源地-廊道-基质、局部斑块-边缘-廊道两方面,分别提出改善区域生态功能空间集聚效益差异、优化局部地区生态源地结构功能的规划细则,从生态空间水平方向上和垂直方向上共同优化景观生态空间格局和功能。此外,景观生态空间格局研究应该是多尺度、多层次的,本研究属于市(县)域范围空间尺度,未来研究将逐层深化微观尺度下生态源地空间分布自相关特征及其影响因素研究,对于数据精度和指标选取要求更高,基于生态源地空间分布自相关特征建立不同尺度、不同层次衔接下的生态源地空间结构及功能优化方法是今后景观生态空间格局重点研究内容和强化方向。最后,在未来研究中,将进一步结合现实中生物多样性保护案例进行方法有效性印证,通过对比分析生态源地空间布局优化前后生物多样性监测指标数据,监察评估其规划效应和管控结果。

注:文中图片均由柳清绘制。

致谢:感谢哈尔滨工业大学建筑学院提供的帮助;感谢北卡罗莱那大学教堂山分校中国城市研究中心提供的帮助。