门德尔松钢琴作品《d小调庄严变奏曲》的演奏风格

2019-11-06郭千

郭 千

(蚌埠学院 安徽蚌埠 233000)

门德尔松的钢琴作品《d小调庄严变奏曲》是作曲家在波恩为贝多芬修纪念碑募集资金而创作的,作品遵循了贝多芬在《c小调犯首变奏曲》中所开创的写作传统。

一、《d小调庄严变奏曲》作品风格和演奏技法

(一)《d 小调庄严变奏曲》作品风格。门德尔松的钢琴作品风格简练、形式完美。受其老师策尔特的影响,门德尔松的作品通常表现出对传统主义音乐的兴趣以及理性与浪漫的完美结合。他的钢琴作品涉及奏鸣曲、变奏曲、幻想曲、随想曲、特性乐曲、无词歌、练习曲、前奏曲与赋格等体裁。其中变奏曲共有三首,分别是《a 小调庄严变奏曲》《降E 大调变奏曲》和《降B 大调变奏曲》。三首作品均创作于1841年,降E 大调和降B 大调变奏曲短小,都只有5个变奏,唯一能归入钢琴文献并至今依然活跃在舞台上的是《a 小调庄严变奏曲》。汉斯·克里斯托夫·沃布斯说到:“《庄严变奏曲》无疑是浪漫派钢琴曲目中的巅峰作品之一。在这部作品中,已经出现了勃拉姆斯或者雷格尔的变奏风格的先兆。”

(二)《d小调庄严变奏曲》演奏技法。首先,作品综合运用了多种演奏技巧。触键上,运用各种断奏、连奏;内容上,有八度、和弦、半音阶、音阶、琶音、倚音、双手交替和弦、远距离和弦跨越、齐奏、同和弦重复、分解和弦、震音和踏板运用等。作曲家独具匠心地将多种技术很好地融合在一起,充分展现了钢琴的演奏技法与魅力,将钢琴这件乐器的音色、能力发挥到极致,使音乐不断变化,音乐形象和音乐情绪丰富多彩。

其次,作品的技术写作与音乐表现紧密结合。作曲家充分运用不同的技术营造出段落之间的情绪变化。由于是变奏曲,段落间的音乐性格变化较大,音乐情绪转换迅速,因此,需要用不同的技术来完成音乐表现的变化。快速的、情绪激动的段落多运用八度和弦型技术、双手交替型技术,慢速的段落则运用多声部型技术。同时,作品中音乐情绪表现细腻,同样速度的段落,通过不同的技术表现,其音乐情绪也有不同。比如,主题与变奏11同为慢速段落,主题的四部和声给人一种严肃感;而变奏11 中声部的切分节奏具有动力感,整体音乐形象柔美、浪漫。演奏时,要充分体会音乐表现力与技巧的关系,这样,才能充分表现音乐形象。

二、《d小调庄严变奏曲》演奏风格分析

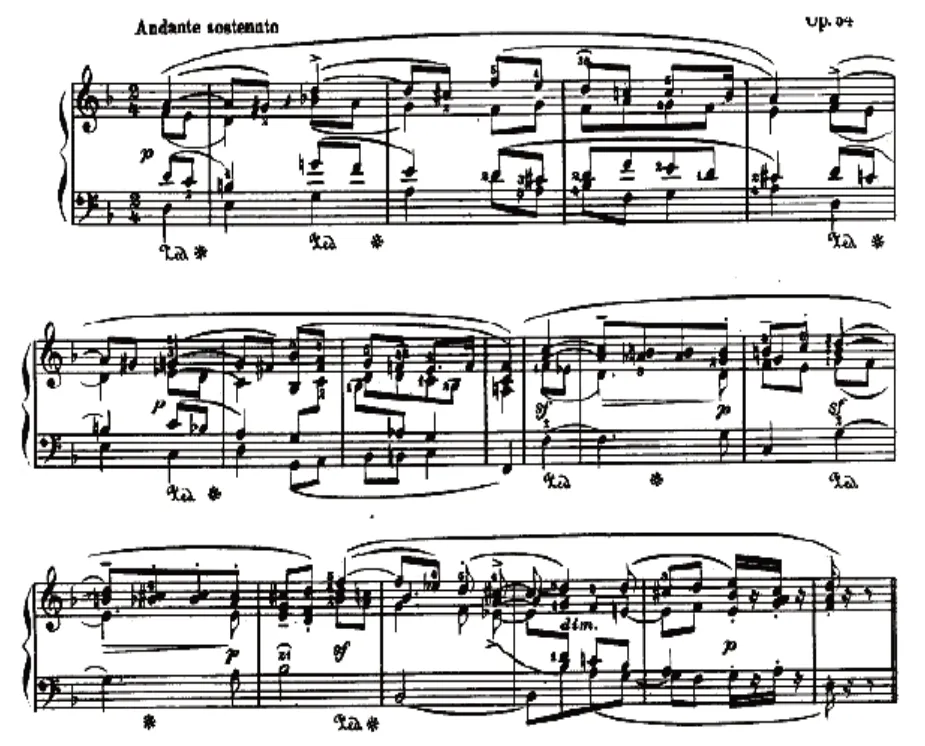

主题:是全曲整体乐思、结构、和声、调性等素材的第一次呈示,是一个非再现的单二部曲式结构。前8小节是一个平行双句体乐段,主题起于主调性d小调上,经过g小调,最后收拢在F大调的主和弦上。后8小节是对比双句体乐段,起于F大调上,经过d小调、bB大调最后在d小调的主和弦上收拢。整个主题的前后调性统一。这个主题的动机主要是由一个下行小二度半音进行以及与做了上方纯四度重复相结合所构成的“核心音高”写成,“核心音高”具体为“A一#G一D一#C”。在后面的17个变奏中,无论主题变奏得如何剧烈,旋律如何不完整,都始终在强调这个“核心音高”的运用,使整个变奏万变不离其宗。由于门德尔松一直很重视古典主义中传统曲式、和声及复调等各种音乐表现手段的运用,所以将整个主题部分运用了严格的四部和声的写作手法,并将作曲家自己所喜爱的“半音进行”融入其中,使得整个主题即“庄严”但又不失门德尔松自己的创作个性,同时这种传统的主题也表达了他对贝多芬的敬意与怀念。在演奏上就要要求演奏者用平稳、干净的音色来表达音乐主题,其中力度变化不需很大,手指触键要控制的尽量均匀、适中、饱满,音色深厚而不沉重(见图1)。

图1 参考谱例1

第一变奏只是在原有主题上添加了十六分音符的内声部,并且通过八度断奏将左手的低音声部清晰的分离出来,使主题的和声更加明晰化,并且流动的内声部也使得整个主题不再那么“庄严”而略显活泼,旋律与曲式结构基本保持原貌。在演奏上要求演奏者将旋律要连贯清晰的奏出,其中“核心音高”要用sf 的力度弹奏,而内声部要尽可能弱的演奏,不能破坏旋律的完整性,低音声部则要求运用做轻巧的断奏处理,有活泼的感觉,这样就能够形成三个不同的层次(见图2)。

图2 参考谱例2

第二变奏在速度上比第一变奏要稍微快一些,并且在旋律中加入了六连音音型,但并没有破坏旋律的完整性,而且使得旋律的性格变得华丽、流畅。变奏2也只遵循了主题中的大致和声框架,也就是只用了各个调的属和弦到主和弦的解决做支撑来确定调式调性,和声简单明了,这在演奏中也比较好掌握,演奏者只要将这些纵向和弦表达清楚就可以将旋律清楚的表现出来,即使音乐在整体上比较流动自如,但仍可以听到主题旋律(见图3)。

图3 参考谱例3

第三、第四变奏运用了柔美的断奏形式。门德尔松运用了从弱音的三和弦跳音到后来强音的单音跳音,再加上一点点快起来的速度,非常巧妙地表现了精灵跳跃般的主题,第三、第四变奏慢慢变得更加灵动,更加激烈。

在这两个变奏中,断奏的弹奏方法可谓是运用得淋漓尽致。第三变奏是双手三和弦的断奏,第四变奏是以单音的跳音出现的断奏形式。在所有的断奏演奏中,都必须注意声音的集中性,干净的断奏能更好

第五变奏,门德尔松运用了双手交替的三和弦来表现主题的连贯性。右手旋律,左手直线型和声,托卡塔的节奏方式组合。从快速交替的双手中流淌出安静平滑的主题,和声的完美连接,如流水般潺潺而下,一气呵成,不难看出踏板在此运用得多么细致完美。弹奏时除了要注意手指的干净整齐的落键之外,还要特别注意踏板的运用,在小节的变换和和声的变换时,踏板要换得干净利落,更好地表现出优美的主题旋律。

第六变奏仍旧是和弦的断奏。原本平稳多级进行的主题材料,变成了高低八度组合而成的跳跃式、富有生趣的音调。在这个变奏中,门德尔松运用了在他的其它钢琴作品中很难见到的大跨度跳跃弹奏和弦的演奏技巧。由于和弦的跨度比较大,所以除了具备基本的弹奏断奏的方法之外,还要有很好的准确性,快速准确地弹奏出铿锵有力的断奏。双手同时三和弦远距离飞跃断奏,一高一低的对比,加上踏板一长一短的声音效果,表现出前呼后应的应答式主题。

第七变奏中,作曲家不但继续运用了和弦的远距离飞跃断奏,还添加了快速琶音及双手交替琶音的演奏方法。而第八和第九变奏,门德尔松又加入了快速轮指和带有双音的三连音的演奏方法。这些变奏无不展现了作曲家种种娴熟的技巧。

无论是琶音的弹奏,还是快速轮指以及双音三连音的弹奏,都要求手指有很好的灵活性和独立性。这样无论是变奏七中片段化的主题,还是变奏八中十六分音符的连音,继而在变奏九中出现的左右手同步三连音,都可以完成得淋漓尽致。

第十变奏是具有赋格风格的变奏。在这一变奏中,门德尔松运用赋格的形式,使双手交替出现主题,这充分体现了他严肃的创作态度,把浪漫主义的特点与古典主义的特点交织在一起,既带有古典主义作品的严谨逻辑性,又带有浪漫主义的幻想性格。这个变奏体现了演奏者对巴洛克时期音乐风格的表现能力。各个声部主题旋律的变化与展现,都考验了演奏者对音色的控制能力。

第十一变奏是带有切分音有趣的变奏。门德尔松善于写富有共鸣的“歌唱”旋律,该旋律总是出现在最高的声部,而伴奏部分换成了切分音的形式,让主题旋律被伴奏所轻轻围绕,优美动听。而在接下来的一个变奏中,门德尔松以闪电般快速的重复音展现出主题,这里既有在前面运用过的飞跃的和弦跳音的技巧,更加入了同音三和弦的快速弹奏的方法,使主题旋律有了更进一步的展开。

第十三变奏的旋律感非常丰富。旋律或者在高音声部,或者在次中音声部出现。当旋律出现在男高音声部的时候,旋律上方缀以火花般闪耀的音型,纯净欢快的音色使整条旋律变得更富有律动性,也加大了整首乐曲的活力。在弹奏这个变奏时,右手的快速跳音对演奏者手指的独立性是一个严峻的考验。极具颗粒感的乐句清晰地衬托出中声部的主题旋律,使主题明快优美。

第十四和第十五变奏为慢板。在这两个变奏中,门德尔松用细腻的表现手法,完美的和声效果,如叙事一样的速度,把主题旋律娓娓到来。结合恰到好处的踏板的运用,更多地反映明朗的幻想和清淡的愁绪,充满希望而又迁回感叹。这两个变奏的主题旋律越来越明晰,除了渐渐简单的织体,对踏板更是有很高的要求,既要连贯又不能浑浊,明朗地表现主题旋律。

紧接着是快速的十六变奏和十七变奏。这两个变奏主要使用主题最重要的半音动机,为尾声再次呈现主题做预备。双手交替的三连音、左手十度的跨越、分解八度的快速跳跃以及左手强有力而有持续时间长久的震音,都表现出门德尔松非凡的演奏技巧和卓越的演奏水平。

最后的尾声部分以托卡塔的织体清晰呈现出节奏错位的主题。在最后一长串极强的连奏中,主题慢慢恢复了平静,最终安静地结束。在尾声的演奏中,双手快速的错位演奏是被各个演奏家公认的难度最高的段落,演奏者在双臂完全放松的前提下弹奏音程、和弦的跳音。声音的集中、跳音的短促有力、错位主题的清晰度,对演奏技巧都是挑战。

结语

《d小调庄严变奏曲》是门德尔松最为成熟的钢琴创作之一,饱含浪漫主义创作激情,又承袭了严谨的古典音乐样式,既是他个人风格的典范之作,也是对逝去的音乐伟人的致敬之作。这首变奏曲技巧丰富,却能够在各变奏段落各具性格的明暗变化中,将技巧自然灵活地寓于其中,毫无炫技刻意之感,充分体现了门德尔松作为钢琴音乐作曲家的创作水准与富于独立性的创作意识。