基于CiteSpace的国内认知语言学研究的可视化分析(1998-2018)

2019-11-06苑利刘磊

苑 利 刘 磊

(郑州大学外语学院 河南郑州 450000)

认知语言学诞生于20世纪70年代末,是基于体验哲学并在反对以生成语法为首的主流语言学的基础上建立起来的,它将语言看作是一种认知活动,主要研究语言形式、意义及其规律,“是基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法来研究语言的学科[1](P3)”。学者束定芳认为“认知语言学对中国语言学界的影响始于上世纪80年代末90年代初”[2](P821)。”作为一种强有力的理论分析工具,认知语言学基本方法论被证明在语言和认知研究方面具有很强的解释力,不但被广泛应用于语言学相关学科如外语教学、文学、翻译、词典学、语篇和话语分析、文化学等领域,而且被广泛应用于哲学、心理学、社会学和文化历史学等领域。因此,较为全面地把握国内认知语言学的发展现状对加强我国认知语言学学科建设以及拓宽其研究视角至关重要。因此,本文尝试借助CiteSpace 这一文献计量学方法,以CSSCI 数据库收录的发表于1998至2018年间国内认知语言学研究的相关文献为数据源,考察20年来国内认知语言学研究的发展态势、研究热点以及未来发展方向,希冀本研究能够对跟踪国内认知语言学研究动态、明确国内认知语言学研究方向提供一定借鉴。

一、数据来源和分析工具

(一)数据来源。本文数据来源于中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库,以“认知语言学”为主题词,时间跨度为1998-2018年,对检索结果进行除重后共获得466篇有效文献数据(含6673条参考文献)。

(二)分析工具。CiteSpace软件被广泛应用于分析期刊文献和作者之间的共被引关系[3](P359-377),通过绘制科学知识图谱可以显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[4](P2)。此外,该软件能对某一学科的热点领域、发展历程以及研究前沿和趋势进行分析和预测。

二、国内认知语言学研究的发展走势

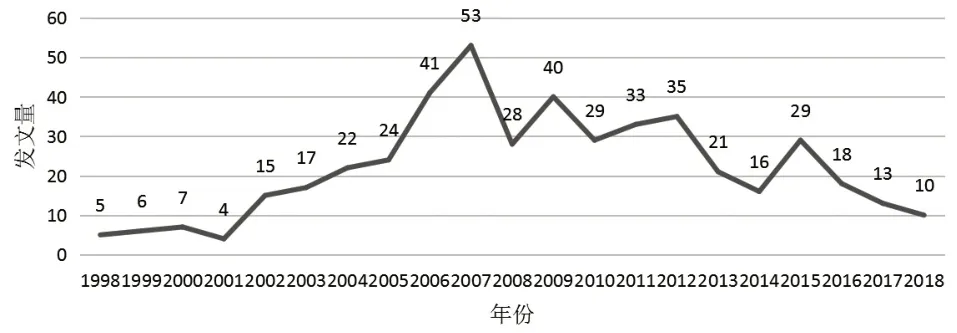

以“认知语言学”为主题词,绘制1998-2018年以来国内认知语言学领域的发文情况折线图,如图1所示。

图1 发文情况折线图

由图1可知,从1998年到2018年,国内认知语言学研究发文量由最初的5篇左右,逐步上涨到53篇左右。科学文献增长模式的不同归根于增长过程和速度的不同[5](P253-157)。由此,根据增长速度的不同,国内认知语言学研究的发展趋势大致可以划分为3 个阶段:低缓期(1998—2001),爆发期(2002—2007)与平稳期(2008—2018)。低缓期(1998—2001)增速较缓,4年间发文量总计22篇,年均发文量约5篇。爆发期(2002—2007)整体上增速较为明显,且出现了极值。6年间发文量总计172篇,年均发文量约28篇。平稳期(2008—2018)增速相对平稳,11年间发文量总计272篇,年均发文量约24 篇,这在一定程度上说明国内认知语言学的发展已经相对成熟。需要指明的是,2018年出现的下降趋势在很大程度上是因为数据收录不全导致数量较前几年相对偏低,但即使是在这种情况下,我们仍然可以看出此阶段的年发文量较前期相比依然处于较高态势,这在很大程度上说明认知语言学已经受到国内学者的广泛关注。

三、主要图谱分析

(一)相关研究作者和机构。研究者之间的连线代表合作关系,研究者和机构之间的连线显示了两者之间的归属关系。

图2 作者和机构合作网络

由图2可知,国内认知语言学研究合作网络图谱中的节点网络分布比较松散,且节点与之间的连线较少。同时,由图谱中字体的大小与该研究者或研究机构出现的频数成正比可以得知相关研究整体上以外语学院为主,这在一定程度上反映出国内认知语言学研究的作者之间以及机构之间的合作相对较少,交流不够充分。

(二)国内认知语言学权威期刊论文共被引文献分析。为了探测从1998年到2018年国内认知语言学新兴的研究热点以及对国内认知语言学领域意义深远的学者及其代表作品,笔者制作出文献共被引网络,如图3所示。同时,为了更清晰的观察高频被引文献、突变被引文献以及在空间结构中比较重要的被引文献(即高中介中心性文献),笔者按照上述三种参考值分别汇总了前10位被引文献,如表1、表2和表3所示(表中文献若有两个及两个以上作者,仅显示第一作者)。这些文献既是国内认知语言学领域的核心文献,又是其发展史上的重要转折点,对国内认知语言学研究意义重大。

图3 文献共被引网络知识图谱

表1 被引文献(被引频数前十)

表2 被引文献(突变强度前十)

表3 被引文献(中介中心性前十)

由图3和表1可知,从1998年到2018年,国内认知语言学研究引用次数最多的当属语言学家莱考夫和哲学家约翰逊合著的“Metaphors We Live By”。莱考夫和约翰逊在书中指出隐喻在语言领域,不仅关涉词汇,还直接参与人类的认知过程,是人类生存的基本方式。该书更新了几千年来人们对隐喻的狭隘认知,不仅在国外隐喻研究中产生很大影响,也是国内学界研究认知语言学,尤其是研究隐喻的经典参考文献。其次是莱考夫所著“Women Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal About the Mind”,该书基于人类的范畴化以及认知模式,阐释了新的“经验主义”,成为以认知科学为基础开展跨学科研究的基石。兰盖克所著“Foundations of Cognitive Grammar”一书提出了认知语法这一全新的语言结构和语言学研究概念。除上述三本巨著以外,最近20年来为国内认知语言学界所重视的文献包括:莱考夫和约翰逊所著“Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought”、昂格雷尔和施密德的“An Introduction to Cognitive Linguistics”、赵艳芳的《认知语言学概论》、王寅的《认知语言学》、克罗夫特(Croft)的“Cognitive Linguistics”、兰盖克的“Grammar and Conceptualization”等,限于篇幅,笔者不再一一概述。

此外,如图3 和表2 所示,最近20年来国内认知语言学领域引用激增的文献有:莱考夫和约翰逊合著的“Metaphors We Live By”、王寅的《认知语言学》、赵艳芳的《认知语言学概论》、兰盖克的“Cognitive Grammar:A Basic Introduction”、泰勒的“Linguistic categorization:prototypes in linguistic theory”、莱考夫所著“Women fire and dangerous things:what categories reveal about the mind”、戈登伯格的“Constructions at Work”、王寅在2002年发表在外语教学与研究上的“认知语言学的哲学基础:体验哲学”、王寅和李弘在2003年发表在外语学刊的“体验哲学和认知语言学对句法成因的解释”、以及王寅在2005年发表在中国翻译上的“认知语言学的翻译观”。王寅所著《认知语言学》介绍了认知语言学的理论基础、范畴化与原型范畴理论、意象图式、认知模型理论等。赵艳芳的《认知语言学概论》是国内第一部较为系统地介绍认知语言学研究成果的专著,该书主要论述了认知语言学的性质、研究方法及其重要意义等。兰盖克的“Cognitive Grammar:A Basic Introduction”介绍了认知语法框架。戈登伯格的“Constructions at Work”主要探讨了构式语法这一理论框架。

最后,根据图3 和表3,考察20年来在国内认知语言学研究的空间结构中比较重要的文献。除上述已经简要概述过的文献之外,还包括:王寅的《语义理论与语言教学》,该书较为全面地介绍了当前国内外语义研究的重要流派、历史分期、主要内容和发展方向等。卡斯托夫斯基(Kastovsky)的 论 文“Representation of Space in English Derivational Morphology”考察了一些英语构词模式,在这些模式中,空间和位置关系及其隐喻性扩展对构词过程发挥了重要作用。泰尔米的“ Force Dynamics in Languages and Cognition”探析了以往被学者忽视的语义范畴“力动态”。“力动态”是一个基本的概念系统,它以一种通用的方式在语言范围内构建与力相互作用有关的概念领域。福柯尼尔的“Mappings in Thought and Language”是认知语言学领域的一部经典著作,主要探讨了意义的构建、语言和思维是如何相互映射的。莱考夫和特纳合著的“More Than Cool Reason:A Field Guide to Poetic Metaphor”一书借助隐喻来阐释我们的思想是如何控制世界的,并以一种后现代的方式来阐释和理解诗歌,提供了一种全新的阅读和教学方式。查夫的“Discourse,Consciousness,and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing”一书展示了如何通过研究语言和意识来揭示思维的运作方式。同时,作者通过对会话语言、书面小说和非小说的深入分析,研究了思想在意识中的流动,以及通过记忆和想象来取代意识这一现象,引起了语言学家、心理学家、文学学者、计算机科学家、人类学家和哲学家的兴趣。乔姆斯基的“Syntactic Structures”一书是语言学领域和非语言领域的一部重要著作。该书引入了转换生成语法的概念,对知识和心理过程的研究产生了重大的影响。

(三)国内认知语言学研究的核心领域。为了梳理国内认知语言学的整体发展脉络,笔者借助CiteSpace 聚类分析方法来绘制国内认知语言学研究核心领域的知识图谱,如图5所示。随后,笔者将国内认知语言学的研究热点和核心话题从专业角度大致概括为以下几类:(1)隐喻视角的研究;(2)认知语言学的哲学视角的研究;(3)认知心理学研究;(4)认知语法研究;(5)翻译视角的认知研究。

图4 高被引文献聚类网络

隐喻长期以来被视为一种特殊的语言手段而被归于传统修辞格的研究范围。认知语言学的兴起从认知角度将隐喻研究重新阐释为一种人类必须掌握的认知能力,扩大了隐喻研究的视角和范围。隐喻研究也成为国内认知语言学研究的主要热点之一。最近20年来国内认知语言学对隐喻的研究主要集中于对语法隐喻、概念隐喻、空间隐喻、时间隐喻、视觉隐喻、情感隐喻、多模态隐喻、诗体隐喻、构式隐喻、管道隐喻等的研究。同时,有不少学者探讨了不同文化之间隐喻现象的差异性,也有学者开始关注基于语料库的隐喻研究以及隐喻的翻译策略。

自认知语言学诞生以来,国内认知语言学界一直重视对其哲学基础的研究。Lakoff在《女人、火和危险事物》一书中论述了概念的体验基础和思维的隐喻性特征,用“Experientialism”一词界定认知语言学的哲学基础[6],其中心内容主要包括三项基本原则:心智的体验性、认知的无意识性、思维的隐喻性[7]。

认知心理学是20世纪50年代中期在西方兴起的一种心理学思潮和研究方向。认知心理学研究范围较为广泛,许多认知心理学的研究成果已被整合到认知科学和心理学研究等现代学科中,其中主要包括教育学、心理学、社会心理学、人格心理学、变态心理学、发展心理学、语言学和经济学。

认知语法是兰盖克提出的一种语言认知方法,它假设语法、语义和词汇是一个连续统一体,而不是作为一个单独的过程同时存在。在这种语言系统中,语法不仅仅是一个形式化的、机械化的系统,它独立于意义而存在。同时,语法本身是有意义的,在语义上不可分割。最近20年来国内认知语言学对认知语法的研究主要集中于:认知语法理论的本体研究、认知语法下的构式研究、认知语法与构式语法的互补性研究、认知语法框架下的主观化和语法化研究、名词短语和名词化的认知语法解释等。

认知语言学理论对翻译学研究产生了重大影响。近年来,国内学者展开了大量认知视角的翻译研究。相关研究主要集中于:从认知语言学视角探讨翻译观、翻译批评和翻译教学等。同时,也有一些学者关注隐喻的翻译策略以及探讨翻译研究中的语言哲学基础。此外,基于认知语言学理论研究翻译过程和翻译方法等也成为认知语言学领域的重点关注话题。

(四)国内认知语言学研究前沿。图5 为国内认知语言学研究关键词的时间突变图,该图主要凸显在较短时间内突然出现的词语,可用于辨识和某一学科领域研究的前沿动态发展趋势。

图5 1998-2018年排名前19的关键词

国内认知语言学界对认知语法和认知科学的关注主要来源于二者在理论框架以及研究领域有众多相通之处。象似性是对索绪尔提出的语言符号具有任意性这一观点的重要挑战和补充。国内学者主要从象似性的哲学基础、象似性理据、隐喻象似性以及象似性的语用原则等方面开展象似性研究。体验哲学作为认知语言学的哲学基础吸引了众多学者的广泛关注。此外,对意象图式、原型范畴、构式语法、概念隐喻、概念整合、转喻、识解等重要认知语言学理论和概念的探讨处于当前国内认知语言学领域研究的主要前沿方向。认知语言学与修辞学的交汇研究主要体现在阐释认知修辞学的起源、定义、特点及其未来发展方向。也有学者研究认知隐喻理论以及认知修辞伦理等。同时,主要探索语言和大脑之间的关系的神经语言学也成为认知语言学研究领域重要的前沿交叉学科。

四、结语

笔者运用CiteSpace软件,对CSSCI数据库中1998年到2018年间国内认知语言学研究相关文献进行了可视化分析。研究发现,首先,20年来,国内认知语言学研究整体上呈现明显的上升趋势,但研究者和研究机构之间的分布相对松散,主要集中与外语学院,跨学科、跨专业的认知语言学研究尚有较大的发展空间。其次,国内认知语言学的研究热点主要体现在对隐喻、认知语言学的哲学观、认知心理学以及翻译视角的认知研究等。此外,其未来研究主要体现在对意象图式、原型范畴、构式语法、概念隐喻、概念整合、转喻、识解等重要认知语言学理论和概念的探讨。同时,认知语言学与修辞学的交汇研究以及神经语言学研究也受到越来越多学者的关注。希冀本研究能够对跟踪国内认知语言学研究动态、明确国内认知语言学研究方向提供一定借鉴和启示。