火针浅刺在治疗血瘀型黄褐斑中的增效作用评估

2019-11-01吴盘红王会娟

吴盘红,王 丽,王会娟,赵 巍,张 贺

(河南省中医院皮肤科,河南 郑州,450002)

黄褐斑是一种常见的后天获得性色素增加性损容性皮肤病,主要表现为大小不一、边缘不规则、无自觉症状的面部淡褐色、灰褐色至深褐色斑片状皮损,女性多见。黄褐斑因好发于面部而严重影响了美观,易导致患者产生焦虑、抑郁等心理障碍[1],对学习、工作和生活产生负面影响。笔者临床常用院内制剂参归消斑丸口服治疗血瘀型黄褐斑,皮损处配合外用火针浅刺治疗,效果满意。为进一步系统评价火针浅刺在治疗血瘀型黄褐斑中的增效作用,本研究共观察120例黄褐斑患者的临床疗效,现将研究结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

于2013.10-2018.12收集我院皮肤科门诊就诊黄褐斑患者129例,按照随机数字表将患者分为治疗组和对照组,治疗组65例,年龄31~57岁,平均年龄(39.87±10.39)岁,病程6个月~10年,平均病程病程(36.35±26.98)月;对照组64例,年龄32~56岁,平均年龄(40.81±9.64)岁,病程5个月~11年,平均病程(33.76±35.36)月。参照2015年黄褐斑专家共识提出的黄褐斑面积和严重指数评分方法进行皮损积分。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准所有患者均符合黄褐斑的临床诊断,诊断标准参考《中国临床皮肤病学》[2]青春期后女性面部对称性分布界限清楚的斑片,颜色呈淡褐色至深褐色,无炎症表现和鳞屑,患者无自觉症状,病灶具有夏重冬轻的季节性分布特点,临床可排除瑞尔黑变病、色素性扁平苔藓等其它原因导致的色素沉着.

1.2.2 中医诊断标准所有患者均符合《现代中医皮肤性病学》[3]中血瘀证的辨证标准:情志抑郁,胸胁胀满,喜太息,可伴月经不调或痛经,经色紫暗或有血块,舌质青紫或有瘀斑,脉涩或弦。

1.3 纳入及排除标准

纳入:①符合黄褐斑的中西医诊断标准;②年龄18~60岁;③近3个月未接受黄褐斑的相关治疗;④同意参加本次临床试验,签署协议书。

排除:①妊娠期、哺乳期或绝经患者;②合并其他系统性疾病者以及神疾病患者;③伴有Riehl黑变病、色素性扁平苔藓、颧部褐青色痣等引起的色素沉着患者;④近期应用皮质激素、免疫抑制剂、异维A酸等药物者;⑤对疗效有不合实际的要求者;⑥合并银屑病、白癜风、系统性红斑狼疮等其它皮肤疾病者。

1.4 治疗方法

治疗组:予参归消斑丸(参归消斑丸为院内制剂,批号:豫药制字Z04010195(郑)),每日3次,每次9g。火针1周治疗一次。火针针刺用0.5寸火针,取阿是穴,即黄褐斑处,点燃酒精灯,右手持针将针尖和部分针体置于火焰上烧至通红,迅速将针30度浅刺于黄褐斑表面,重点反应为皮肤即刻轻微发白,前后左右间隔0.5cm,操作时注意用力均匀,位置准确,深度控制在肉眼可见表皮微微变白。治疗后48h内禁沾水,轻微结痂后可沾水。

对照组:予参归消斑丸(批号:豫药制字Z04010195(郑)),每日3次,每次9g。

两组患者均外用氢醌乳膏(国药准字H20040088),睡前1次,适量涂抹在长斑的地方(涂薄薄的一层,肉眼看不见为准)。

治疗期间两组患者均叮嘱饮食清淡,多食用新鲜水果和蔬菜,注意防晒,避免应用激素类或光敏性药物,以及其他内服外用药物,保持心情舒畅,不熬夜(10:30之前入睡)。

1.5 观察指标

1.5.1 皮损积分参照中国黄褐斑治疗专家共识[4]提出的黄褐斑面积和严重指数(MASI):按照黄褐斑的面积、颜色深度和颜色均匀性进行定量积分。色素沉着面积评估:前额(F)30%、右面颊(MR)30%、左面颊(ML)30%、下颌(C)10% 4个区域进行评估。依色素斑在这4个区域的比例,分别计分:1分为<10%,2分为10%~29%,3分为30%~49%,4分 为50%~69%,5分 为70%~89%,6分 为90%~100%。颜色深度(D)和均匀性(H)评分:计为04分:0为无,1分为轻微,2分为中度,3分为明显,4分为最大限度。MASI=前额[0.3A(D+H)]+右面颊[0.3A(D+H)]+左面颊[0.3A(D+H)]+下颌[0.1A(D+H)]。最大为48分,最小为0。

1.5.2 客观评价采用VISIA图像分析系统:采用标准、紫外、正交偏振等不同的光源把不同层次的皮肤状态给予量化。通过判断色斑的多少、毛细血管扩张情况,进行治疗前后量化对比分析,从而评价色素及血管改善情况。

1.5.3 生活质量评价采用皮肤病生活质量指数量表[5]评价患者的生理状态、社交娱乐、日活动、心理状态。

1.5.4 疗效评价基本痊愈:皮损面积减少≥90%,颜色同正常肤色;显效:皮损面积减少≥60%,<90%颜色明显变淡;有效:皮损面积减少≥30%,<60%,颜色变淡;无效:皮损面积减少<30%,颜色无变化或无明显变化。

1.5.5 不良反应治疗过程中是否发生晕针;皮肤表面是否继发色沉或者瘢痕;口服药物及外用药物是否有过敏反应以及是否影响肝肾功能。

1.7 统计学方法

采用SPSS17.0软件,计量资料以均数±标准差表示,皮损积分、客观评价、生活质量评分的组间、组内比较采用t检验,计数资料以频数表示,组间治疗总有效率的比较采用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效比较

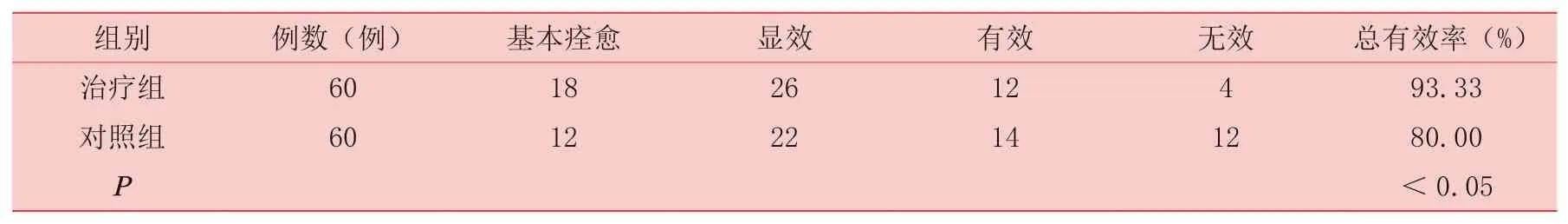

两组患者均完成治疗,疗程结束后,治疗组中因晕针、过敏、未严格按照治疗方案进行而退出5例,剩下共60例,总有效率为93.33%,其中基本痊愈9例,显效13例,有效6例,无效2例;对照组中因过敏、未严格按照治疗方案进行等原因退出4例,剩下共60例,总有效率为80.00%,其中基本痊愈6例,显效11例,有效7例,无效6例;两组有效率比较P<0.05,差异有统计学意义(表1)。

表1 两组临床疗效比较

表2 两组治疗前后皮损积分比较

2.2 两组面部皮损积分比较

按照2015年中国黄褐斑专家诊疗共识达成的一致意见,对两组患者进行面部皮损评分,治疗前治疗组患者最高皮损积分为41.3分,最低积分为4.8分,平均积分为(11.26±12.32)分;对照组患者最高皮损积分为40.6分,最低积分为3.6分,平均积分(11.13±13.06)分;两组治疗前积分比较无统计学意义(P>0.05),两组治疗前皮损积分具有可比性。8周治疗后治疗组患者最高皮损积分为21.6分,最低积分为0分,平均积分为(4.32±6.71)分;对照组患者最高皮损积分为30.6分,最低积分为0分,平均积分(6.95±9.21)分;两组组内治疗前后比较均有意义(P<0.05),为有效治疗;治疗后组间比较皮损积分改变组间比较无统计学意义(表2)。

2.3 两组VISIA图像分析面部VISIA检测结果比较

VISIA图像分析黄褐斑在面部主要表现为色斑、红质,治疗前治疗组60例斑点均值为(43.33±11.33);对照组面部斑点均值为(46.54±10.67);治疗组红质(面部血管)均值为(42.79±13.11),对照组面部红质均值为(45.53±12.61);经治疗8周后,治疗组面部色斑均值为(80.98±8.56),对照组面部色斑均值为(62.76±9.23),治疗组面部红质均值为(79.53±7.87),对照组面部红质为(72.81±8.23)。治疗前后两组组内比较结果有统计学意义,表明两组患者经治疗后色斑、红质均有明显改善,均为有效治疗;两组组间比较结果具有统计学意义,表明治疗组较对照组临床症状改善明显(表3)。

2.4 两组生活质量评分比较

治疗前治疗组生活质量平均积分为(2.25±0.52),对照组生活质量平均积分(2.35±0.46);治疗后治疗组平均积分为(1.31±0.21),对照组平均积分为(1.95±0.25);两组治疗后组内比较具有统计学意义,经治疗后两组患者的生活质量均前治疗前明显提高;两组组间比较治疗前没有统计学意义,具有可比性;治疗后均有统计学意义,表明治疗组较对照组能更好的提高改善的患者的生活质量(表4)。

3 讨论

黄褐斑病因复杂,现普遍认为与内分泌因素[6,7]、遗传易感性[8]、色素代谢异常[9,10]、紫外线照射[11]、自由基损伤[12]、皮肤血管因素[13]皮肤屏障功能受损及炎症反应[14]等多种因素相关,皮肤CT提示黄褐斑发病部位包含了表皮层、真皮层,色斑处血管增生、皮肤炎症及屏障功能紊乱参与了黄褐斑的发生;色斑处真皮组织中小血管的数量及体积显著增加,局部血管内皮生长因子(VEGF)表达明显升高,表皮屏障功能下降,进而使色素屏障功能减弱,黑素代谢紊乱,使黑素颗粒在表皮沉积。因其发病原因发病部位及发病机制复杂,黄褐斑目前尚没有确切有效的治疗方法,常用的治疗方法较多包括:常规治疗如避免诱发因素,强调防晒,注重保湿和修复皮肤屏障;另外,合理选择外用药;恰当联合系统用药、激光和中医药治疗。治疗过程较长,临床治疗效果因人而异,一部分的患者能取得较满意的疗效。受内分泌、情绪、日晒等诸多因素的影响,大部分有效的患者治疗后容易复发。

表3 两组治疗前后面部VISIA检测结果

表4 两组治疗前后生活质量评分比较

图1 案例1,病史十余年。主要皮损部位双侧面颊及鱼尾纹处。上图为治疗前正侧面观,下图为治疗后正侧面观

图2 案例2 病史3年余,皮损部位双面颊及双下颌。上图为治疗前正侧面观,下图为治疗后正侧面观

中医药在治疗黄褐斑方面有明显的优势。黄褐斑属于中医“黧黑斑”、“肝斑”、“面尘”范畴。病因病机为肝、脾、肾失调,气血不能上荣于面;或因情志不畅,肝郁气滞,郁久化热,灼伤阴血,颜面失养;或因肾水不足,不能制火,虚火上炎,致使颜面气血失和;或因脾失健运,气血湿热内生,熏蒸于面[15]。徐佳[16]等总结陈彤云教授从血论治黄褐斑的经验,认为气血亏虚、气机逆乱、寒凝血涩、瘀阻脉络是黄褐斑的关键病机,提出从血论治,临证通过治血四法,即健脾益气、安神补心、滋补肝肾以养血,疏肝理气、宣肺降逆以调血,温经散寒、温补脾肾以温血(阳),化瘀通络以活血治疗黄褐斑。参归消斑丸是我院临床用于治疗黄褐斑的院内制剂(豫药制字Z04010195),规格为100g/瓶,年使用量约4000瓶左右,主要有丹参、当归、赤芍、川芎、生地黄、柴胡等药物组成,功效为活血补血化瘀行气,用于血瘀型黄褐斑常规治疗,使用于临床十多年,疗效满意。本研究中,对照组服用参归消斑丸治疗8周后有效率达到80%,黄褐斑患者皮损面积、生活质量、以及客观治疗VISIA检测均较治疗前明显改善,用客观的数据进一步证实了参归消斑丸的作用。

图3 案例3 黄褐斑病史1年,皮损部位双侧面颊及鼻周 上图为治疗前正侧面观,下图为治疗后正侧面观

火针疗法己有数千年历史,早在《黄帝内经》就有“燔针劫刺”治疗经筋病变的记载。据文献统计,火针能治疗内、外、妇、儿、皮肤、骨科、五官等临床各种疾病达多种。明代高武在《针灸聚英》中归纳火针主要有“行气”与“发滞”两大功效。本研究采用的火针治疗血瘀型黄褐斑,主要是基于火针治疗具有行气活血通络祛瘀生肌的功效。火针疗法是一种独特的针灸治疗方法,是针法和火灸法的有效结合,高温加热的针体经过腧穴将火热导入人体,可激发精气、温壮阳气,达到温经通络的功效。另外,火针灼烙腧穴腠理,可开启经脉、脉络之外门,使瘀血从外门排出。通过调理人体内环境,起到行气活血通络祛瘀生肌的作用。火针对黄褐斑的灼热刺激可使局部充血和轻微水肿,伤及表皮层和真皮层,使病变部位血管扩张,血液循环得到改善。火针还可使病变区域代谢增强,有利于炎症等病理反应的消失和皮肤正常组织的营养[17]。通过内服外治共同达到活血化瘀祛斑的目的。

本研究主要评价火针浅刺在治疗黄褐斑方面的临床增效作用,两组患者共120例经治疗8周后观察疗效表明:在血瘀型黄褐斑患者皮损面积、生活质量、以及客观治疗VISIA检测方面,组内治疗前后比较均有统计学意义,均为有效治疗;组间比较治疗组均明显优于对照组,有统计学意义。表明火针在治疗面部黄褐斑方面有较好的效果及前景,值得在临床进一步推广应用。值得重视的是,火针的操作方法非常重要,因为是在面部操作,需要有针刺经验熟练的医师执行,否则极易留下疤痕及色素沉着。

另外,笔者临床观察中120黄褐斑患者均外用氢醌乳膏,氢醌乳膏是临床中主要用于黄褐斑、雀斑及炎症后色素沉着斑的治疗。本品主要成份是氢醌,是一种皮肤褪色剂。其作用机理是通过抑制酪氨酸转化为3,4-二羟苯丙氨酸(多巴)的酶氧化作用和抑制其他的黑色素细胞代谢过程而产生可逆性的皮肤褪色。我们在研究过程中发现,面部皮损经火针治疗后,暂时留有小小的针孔,因针孔处缺少正常皮肤的屏障保护能力,更好的促进药物氢醌乳膏的吸收,从而更好的发挥褪色作用。因此火针除了本身对皮损具有活血祛瘀解毒生新的作用,还能促进氢醌乳膏在皮损部位的吸收,从而发挥更好的增效作用。

综上,火针治疗血瘀型黄褐斑安全有效。其作用机制从中医理论方面讲,是基于火针温经行气活血通络祛瘀生新的作用。从现代理论来讲,火针治疗后针孔处缺少正常的皮肤屏障保护功能,能促进皮损更好的吸收氢醌乳膏,更好的发挥褪色剂的作用。至于火针治疗黄褐斑的详细作用机制原理,仍需要后续进一步进行研究。