唱歌教学中学生“三不”现象的解决对策

2019-10-23蒋一禾

蒋一禾

唱歌教学一直是中小学音乐课教学中的重要内容。以人民音乐出版社出版的义务教育教科书《音乐》为例,其中七至九年级,共计32个单元,需要演唱的歌曲总计65首(包括“随心唱响”栏目13首),平均每个单元两首歌曲需要教唱,足见唱歌教学在初中三年音乐教学内容中的重要性。2011年版《义务教育音乐课程标准》对“表现”内容(包含唱歌教学)有明确的要求:“能够主动地参与各种演唱活动,养成良好的唱歌习惯;能够自信地、有感情地演唱。”但是,唱歌教学并不是专家和其他学科教师们想象的那样最受学生喜爱,在日常的教学过程中,学生所呈现出来的精神面貌离我们想象的状态相差甚远,具体表现在学习歌曲时的“三不”现象,尤其是在初中阶段,这种现象更加明显。

一、什么是“三不”现象?

“三不”现象是指学生在唱歌学习过程中,所表现出来的不想唱、不敢唱和不会唱的状态。“三不”现象是唱歌教学效率低下的最明显的表现,是对教育资源的极大浪费。对教师来说,不利于培养自己职业的幸福感;对学生来说,不利于激发和提升自己的学习兴趣和学习能力。任由这种“三不”现象的存在和发展,既不符合“音乐课程标准”的要求,也不利于学生学科核心素养的提升,更违背了立德树人这一根本任务的要求。

二、“三不”现象的原因分析

课堂上出现的“三不”现象,跟教师设计的教学目标是否达成有很大关系。比如,不想唱,表明学生对这首歌曲的情感态度和价值观不理解或者不认同;不敢唱,则跟教师的教学过程与方法低效或者无效有直接关系;不会唱,就是学生对演唱这首歌曲的相关知识和技能还没有掌握。

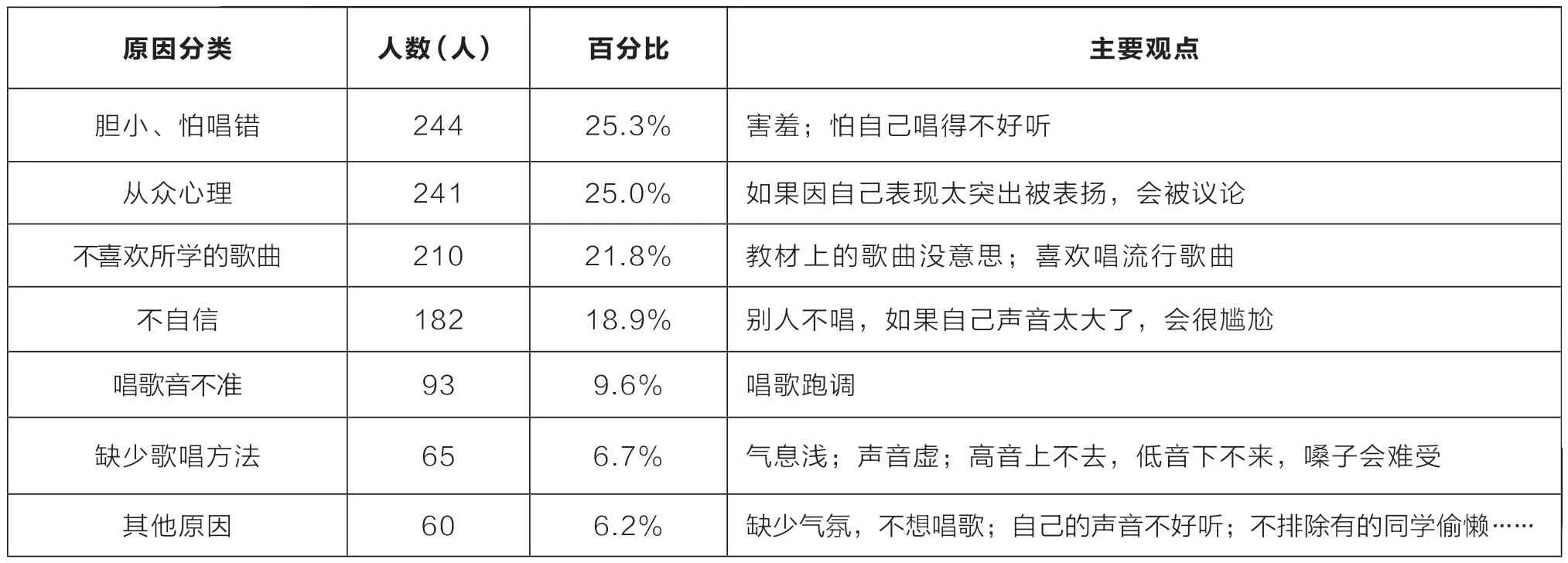

为了弄清楚“三不”现象产生的根源,笔者在江苏省江阴市38所初级中学发放有关唱歌教学的问卷,按照不低于20%的抽样比例发放问卷1000份,收回问卷982份,剔除无效问卷19份,剩下有效问卷963份,按照百分比从高到低排序,调查结果详情如下:

原因分类 人数(人) 百分比 主要观点胆小、怕唱错 244 25.3% 害羞;怕自己唱得不好听从众心理 241 25.0% 如果因自己表现太突出被表扬,会被议论不喜欢所学的歌曲 210 21.8% 教材上的歌曲没意思;喜欢唱流行歌曲不自信 182 18.9% 别人不唱,如果自己声音太大了,会很尴尬唱歌音不准 93 9.6% 唱歌跑调缺少歌唱方法 65 6.7% 气息浅;声音虚;高音上不去,低音下不来,嗓子会难受其他原因 60 6.2% 缺少气氛,不想唱歌;自己的声音不好听;不排除有的同学偷懒……

从上表可以看出,制约学生不能充分展示自我的原因,排在首位的是胆小、怕出错,这样的学生占调查人数的四分之一以上(25.3%);其次是从众心理,正好占四分之一(25.0%);不喜欢教材歌曲,喜欢流行歌曲的学生占五分之一以上(21.8%);还有将近五分之一(18.9%)的学生不自信,认为别人不唱,如果自己声音唱大了,会很尴尬;有近十分之一的学生(9.6%)认为自己唱歌音不准;有6.7%的学生认为缺少歌唱方法;有6.2%的学生说明了其他原因。找到原因后,接下来就是要寻找解决问题的对策。

三、解决“三不”现象的对策

众所周知,优秀的教师都是“用”教材,而不是“教”教材。“用”教材就是要根据学生呈现出来的不同状态,因材施教;“用”教材不能仅仅局限于教材,要有跳出教材研究教材的能力。

1.针对“不想唱”的现象,要加强正面引导

学生提出的“不喜欢教材上的歌曲”这一观点,教师要给予正确引导,而不应该一味迎合,引导学生的过程就是教育学生的过程,这样的引导靠什么?靠真情、靠实力、靠道理。

(1)激发真情

音乐教育要以情育人,不能空洞说教,教师要充分发挥自己的聪明才智,把要学唱的歌曲与学生的生活实际联系起来,通过内容的整合来触动学生的情感,有了真实的感受,学生自然就会以情带声。比如笔者在教授《让世界充满爱》这首歌曲时,先让学生谈谈自己曾经帮助过他人的事例,教师再播放发生在身边的奉献爱心的短小视频,无偿献血的普通人、全校师生为患重病的同学捐款的实况、学生去敬老院、福利院送温暖活动等,这些点点滴滴发生在身边的微小爱心活动,同样蕴含巨大的温暖。

(2)展示实力

在教唱新歌之前,教师先范唱一遍,如果教师的专业能力过硬,教师的现场范唱会比教科书配套的CD音乐更能打动学生。因为,人与人之间的交流包含着情感的交流,而人与机器之间只有单向的声音传递。音乐审美只有要让学生身临其境地感受,才能有所感悟和理解,再多的专业术语和华丽的辞藻都不如教师现场示范演唱来得真切,更能够吸引学生的注意力。

(3)说明道理

对有些上课不专心的学生,教师可以这样教育:我认为某某同学已经唱会了,下面有请他来演唱,由于学习不专心,该生十有八九是不会唱的,这时候再予以告诫,既提醒该生注意力要集中,又向全体学生彰显教师的责任心。正常情况下,学生是能够心悦诚服地接受教师的建议。如果该生能够演唱,教师在给予充分肯定的同时,再提一些更高的要求,促使他向更高的目标迈进。

2.针对“不敢唱”的现象,要营造良好氛围

对那些“胆小、怕唱错,从众心理,不自信”的学生,教师要营造良好的学习氛围。我们都知道,人能够影响环境,环境也能够影响身处其中的人,在一个学习氛围浓郁的环境里,学生的学习欲望往往是强烈的。

(1)多元设计

教师要对不同年级的学生、不同主题、不同风格的歌曲,设计多样化的教学方案,让学生始终处在新鲜感中。这种新鲜感可能来自歌曲本身,也可能来自歌曲背后的音乐文化,还可能来自新颖的视觉效果。总之,要创设情境让学生充满演唱的欲望。具体的教唱过程中,对学生的学法指导要有趣味性、灵活性和实用性。一切活动的设计都要有利于学生参与歌唱,要教育聆听者具有包容心,允许歌唱者出现不足或者失误,形成一种人人积极参与歌唱的氛围,在歌唱中学习歌唱,在歌唱中培养信心,在歌唱中享受快乐。

(2)整体赋能

音乐教育是面向全体学生,因此,教育教学的方法必须要能够兼顾整个学生群体,不能有厚此薄彼的现象发生。要巧妙地发挥榜样的力量来带动整个班级的学风,每个班级都有唱歌基础较好的学生,也有喜欢唱歌并且唱得较好的学生,要充分发挥这些骨干的作用。班干部也是一支可靠的力量,通常情况下,担任班干部的学生往往正能量比较足,榜样的引领下一般不会冷场,只要不冷场,学生的唱歌欲望就容易激发出来。

(3)点面结合

教师除了整体赋能以外,也要善于观察并充分挖掘个体在学习中的闪光点,再加以鼓励。比如,对那些专心学习的学生,教师首先要肯定他们学习态度端正,学习方法正确,教师也相信这些学生的学习效果较好,接着有请其中的个别学生来演唱这首歌曲。通过这样的铺垫,被表扬的学生自信心会增加,也不容易推辞,当众演唱就不会是难题。这时候,如果他唱得好,教师顺势教育其他同学,只要认真,每个人都可以唱得好;如果这位被表扬认真学习的学生没唱好,教师再指出还有哪些不足,让大家吸取经验。

3.针对“不会唱”的现象,要传授科学方法

只要前面两个问题能够解决,后面的问题就好解决了。一旦学生想唱歌,又敢唱歌,那么,接下来就剩下技术问题了。技术问题,虽然种类繁多,但只要教师的指导方法得当,并且持之以恒地坚持练习,学生肯定能够逐渐掌握歌唱技巧。有了歌唱技巧作为技术支撑,学生的学习热情和愿望就会更加强烈,唱歌教学就会对他们更有吸引力。

(1)抓住重点

歌唱教学中,气息是非常重要的,因此,每节课都要重视气息的练习。气息的练习形式要多样,不能机械地程式化练习,可以结合学生的生活经验,如闻花、吹窗帘、吐瓜子壳等没有固定音高的短气息练习,也可以进行长音练习,还可以长短音结合。如果能够结合所学歌曲中的某一短小乐句练习,效果会更好。

(2)统筹规划

我们都知道歌曲的学习要由易而难,其实,练声曲的选择也要有计划性(练声曲是唱歌教学中重要的辅助练习)。这个计划既要有初中三年的整体规划,也要有每学年的阶段计划,具体到每个学期还要有详细的学期计划。练声曲要精挑细选,最好是简单易学的,不能太长,音域跨度也不要太大。还有,练声时的音域不要过宽,初中学生先后进入变声期,过高或过低的音唱起来都不舒服,否则,会产生抵触情绪。

(3)持之以恒

生活经验告诉我们,“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土”“拳不离手,曲不离口”,都是强调量变是质变的基础。歌唱技巧的获得也不例外,循序渐进是最有效的学习方法。每节音乐课都要有练声这一环节,并且每次练声除了要有计划、有目的外,还要有点评,既要肯定学生练声好的方面,也要指出不足之处,以利于学生不断进步。然后,把在练声中获得的良好的歌唱方法迁移到歌曲的学习过程中,这样更容易帮助学生抒发自己的真情实感。

一线教师都很清楚,唱歌教学中的“三不”现象并不是少数班级、少数学校的现象,造成这种现象的原因是多方面的,既有学生的问题,也有教师的责任。本文探讨的是从“教”的一方面来改变这一现象,通过教师“有深度地教”来带动学生“有深度地学”,从而建构良好的、符合我们中华民族审美习惯的声音概念。

在音乐学科被纳入中考的大环境下,教师不能把唱歌教学局限在完成教学任务上,要始终坚守这样的信念:唱歌的过程就是审美的体验过程,歌声彰显的是学生的个性、体现的是对音乐文化的理解、抒发的是对现实生活的情感。我们的目标应该是,学生在音乐课上体现想唱歌、敢唱歌、会唱歌的精神面貌。