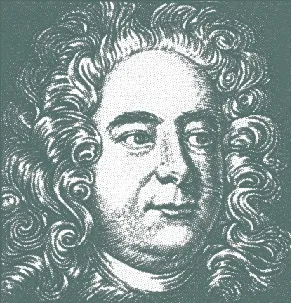

18世纪上半叶英国人眼中的亨德尔歌剧

2019-10-23刘雅新

刘雅新

被公认为欧洲经济活跃度最高的18世纪英国,凭着其独有的风土,民众相对富裕的生活,以及对高雅艺术的追求,吸引了大批来自欧洲各国的音乐家汇聚伦敦。音乐家们的到来,为英国带来了各式各样的音乐体裁与形式。其中,来自意大利的贵族艺术——歌剧,深受英国上流社会的青睐。于是,意大利歌剧在一些非本土音乐家的推动下,成为当时英国流行的艺术形式之一。与此同时,随着英国社会结构的改变,英国民众对外来的意大利歌剧却有着不一样的态度。本文透过音乐史学与社会学的角度,将时间定格在18世纪上半叶,对德国作曲家亨德尔在伦敦的歌剧创进行多层面阐释。

一、意大利歌剧在英国

1.意大利歌剧的传入

1695年,英国作曲家珀塞尔的离世,似乎意味着英国音乐戏剧的发展在18世纪初暂告一段落,而用来填补本土戏剧“空缺”的却是从异乡传入的意大利歌剧。1706年,由英国作曲家托马斯·克莱顿创作的歌剧《塞浦路斯女王阿西诺埃》公演,大获成功。其成功的主要原因在于,作曲家在作品中直接引用意大利歌剧的咏叹调(已改配英语歌词),并被部分英国民众视为“英国民族歌剧梦想的实现”。就在此时,英国抒情戏剧的衰落和法国戏剧的隐退也为意大利歌剧占领18世纪英国戏剧市场提供了有利的条件。“起先把意大利歌剧整部改编,但由于越来越多的意大利歌唱家不懂英语,咏叹调就用意大利语演唱(斯卡拉蒂的《珀鲁斯》,1709年),从而导致意大利语的直接统治,从1710年起,很少用英语……”①随后,英国贵族频繁出入的剧院(如草料市场剧院)决定将常演剧目由原来的英国戏剧改为意大利歌剧。值得一提的是,这一转变与德国作曲家亨德尔的到访有密切联系。

2.亨德尔在伦敦的歌剧创作

1710年冬,在亨德尔应邀赴伦敦之前,其歌剧《阿格丽品娜》在威尼斯获得的成功为他带来了世界声誉,也引起了汉诺威宫廷的关注,并伸出双臂接纳这位才华横溢的作曲家。在亨德尔被任命为汉诺威选帝侯宫廷乐长不久,他便远赴伦敦为意大利歌剧开拓新领地。

(1)初到伦敦

从17世纪开始,观赏歌剧一直是欧洲贵族娱乐消遣的形式之一。尽管意大利歌剧在欧洲大陆已发展了100多年,但对于18世纪初的英国人来说,歌剧仍是新鲜事物。亨德尔在伦敦创作的第一部歌剧《里纳尔多》(1711年),让他很快融入伦敦的上流社会。1712年,亨德尔再赴伦敦,随后,创作了一部与《里纳尔多》同样具有魔幻色彩的歌剧《忒修斯》。除智慧女神一角外,剧中女性角色全由阉人歌手担任,延续了意大利歌剧的“品位”。

(2) 皇家歌剧院的建立与瓦解

1719年,由伦敦贵族成立的皇家歌剧院②,国王担任保护人,亨德尔出任音乐主管,致力于在英国推广意大利歌剧。此时,亨德尔的职责不单是歌剧创作,还要承担歌剧演员的招募和筛选,奔波于欧洲各地。1720年,皇家歌剧院开幕三周后,亨德尔特别为国王创作的新歌剧《拉达米斯托》在第一个演出季中大放异彩。该剧充分展现了亨德尔对人声与器乐有机结合的追求。1721年,活跃的伦敦演出市场吸引了阉人歌手塞内西诺、女高音库佐涅等欧洲顶尖歌剧演员齐聚于此,为皇家歌剧院的歌剧演出与推广增添了更多的亮点,而演员们的声音也为亨德尔的音乐创新带来启发。可惜,好景不长,随着歌剧演员与剧院管理层之间及管理层内部矛盾的激发与加深,无休止的争吵导致皇家歌剧院慢慢走向瓦解,结束了9年的辉煌。

(3)《乞丐歌剧》的公演

1728年,当亨德尔打算与海德格尔③一起领导新歌剧院,依靠自己的力量继续发展歌剧时,佩普施的《乞丐歌剧》给予亨德尔的打击,远远大于皇家歌剧院的解散。不断重演的《乞丐歌剧》颠覆了传统意大利歌剧的模式,选择了一种合时宜的通俗方式向观众传送欢乐。再加上政治因素(影射时任政府的无能及腐败政权)的掺和,深受英国民众的追捧,人们渐渐把关注点从意大利歌剧转向表现社会底层人物的喜歌剧。另外,佩普施还在剧中引用亨德尔《里纳尔多》中的部分曲调,以此嘲讽意大利歌剧与英国社会格格不入的窘境。

(4)黯然收场

为挽回流失的观众,亨德尔仍以其惯有的飞一般的速度创作歌剧,确保观众在每一个演出季都能欣赏到新作品。可惜,合伙人的背叛,阉人歌手的任性,社会言论的冷嘲热讽(以英国中产阶级④为主),以及新公司的经营危机,令亨德尔不得不考虑在创作上另谋出路。1741年,亨德尔以《戴达米亚》告别歌剧舞台。

纵观亨德尔在伦敦近40年的歌剧创作历程,作品数量(40部歌剧)和影响(在英国、意大利、德国都引起反响)不亚于他的清唱剧。亨德尔在创作歌剧时,并不完全硬套意大利正歌剧模式,作品结构简单,宣叙调常用来叙述剧情,有时候会借助乐队合奏体现,而咏叹调常用于人物的情感抒发。其中,亨德尔在挑选歌剧脚本时,常以伦敦人欣赏歌剧的习惯(更多关注演唱者)为依据,选择一些易于用音乐表达的题材,通过咏叹调等音乐语言吸引母语非意大利语的观众群,如歌剧《塞尔斯》(1738年公演)中动人的咏叹调《绿树成荫》。为此,亨德尔应剧情、场景的需要选用多种类型的咏叹调,如带华丽花腔的咏叹调、带对位式与协奏式伴奏的咏叹调、具民歌式旋律的咏叹调等。

二、英国中产阶级对亨德尔的歌剧的评价

事实上,虽然亨德尔初到英国,以连演15场的歌剧《里纳尔多》征服了伦敦观众。但根据18世纪初发行自英国本土的文化报刊的内容显示,这一“征服”的对象看似限于那些视歌剧为新宠的英国贵族,以及希望从中获利的剧院经理和歌剧演员。与此同时,处于崛起阶段的中产阶级率先抵触意大利歌剧,透过带有强烈理性主义色彩的文字公然抨击亨德尔的歌剧,表达英国人对歌剧的想法。而这一切与当时英国社会环境的转变有关。

1.英国中产阶级的文化资本

1688年,“光荣革命”后的英国仍保留着浓厚的等级色彩,贵族依然在经济、政治和文化三大领域占据主导地位。随着17世纪末18世纪初金融改革和国家行政机构的扩充,英国逐渐进入社会结构分化和整合的关键时期。就在此时,处在贵族与平民两分结构之间的中产阶级日渐崛起,成为经济领域的重要角色,并在创造财富的同时传播一种进取的民族精神。这一群体由小绅士、教士、教师、政府雇员、商人、店主、农场主、工匠和新兴工厂的工人组成,其中商人和贵族乡绅是该群体最具发言权的代表。

然而,18世纪初的中产阶级尚未有独立的意识,尤其表现在文化资本的不足。为摆脱以贵族为主导的文化秩序,满足这一群体对文化的需求,这时期在英国本土诞生了一些具有影响力的文化报刊(如《旁观者》⑤),并在咖啡馆、俱乐部传播,深受那些追求时尚却缺少正规古典教育的中产阶级读者的喜爱。而这些文化报刊不单是作为信息或社交的载体,所刊登的道德伦理、艺术批评、时尚娱乐等内容在一定程度上成为对中产阶级的规训与教化。此外,这些文化期刊也被新兴群体视为一种代表身份认同的与主导文化区别竞争的潜在途径,亨德尔在伦敦的歌剧创作历程足以说明其影响之大。

2.《旁观者》与亨德尔的歌剧

就在亨德尔的歌剧《里纳尔多》公演(1711年2月)两周后,文化期刊《旁观者》(1711年第5期)刊登了由创刊者艾迪生撰写的一篇关于歌剧的充满讽刺意味的评论,引起了众人的关注。

“两周前我走在大街上,看到一个衣着普通的小伙子背上扛着一个装满鸟的大笼子。我不禁寻思这些是做什么用的,就在这个时候刚好碰到一个朋友,他也对此充满了好奇。我的朋友问这位年轻人他扛的究竟是什么,小伙子答说,是麻雀,专门买来为歌剧演出用的。‘给歌剧用的’,我的朋友舔舔嘴唇说,‘是用来炸了吃的吗?’‘不是,不是,’年轻人答道,‘第一幕结尾时要把它们统统放到舞台上去。’”⑥该剧剧本第一幕结尾注有:“一个诱人的洞穴,里面传出鸟儿的欢歌,人们看到这些鸟儿在树上飞来飞去。”⑦

文章借此嘲讽歌剧《里纳尔多》所采用的绚丽、庸俗的异国模式的舞台布景,同时也指责英国观众的品位低下、缺乏判断力。但文章未有提及的音乐部分,却是亨德尔为英国观众精心准备的。亨德尔以精细的音乐布局和通俗易懂的旋律主题,将剧中人物和各种情绪表现得淋漓尽致,赋予了原本平淡无奇的剧本更多的艺术色彩和戏剧性。

《旁观者》在发行期间共刊登了15篇⑧关于歌剧表演的评论文章。作者艾迪生除了谈论表演细节外(如上文),还针对18世纪初因意大利歌剧的盛行所造成的伦敦戏剧市场的激烈竞争,于1711年出版的第18期上写道:“我这篇文章打算向后代忠实描述一下意大利歌剧和它对英国戏剧产生的影响,毫无疑问我们的后代会非常好奇,为何他们的祖辈当时会像外国人一样坐在自己的国家里,来聆听台上演出的整部曲目,使用着他们听不懂的语言。……(意大利演员)用意大利语演唱,我们自己的演员用英语演唱。剧中的英雄或国王通常讲意大利语,而他的奴隶则用英语答话。剧中的年轻人讲着公主不懂的语言常常就能约会成功并赢得芳心…… 我们英国舞台是这种情况已有三年。”⑨艾迪生透过敏锐的观察及幽默的笔触,给读者重现了意大利歌剧在英国舞台上的“独特”展示。如果再仔细研读,会发现这一评论真正的重点并不在于歌剧的形式和观众的追捧,而是认为英国上流社会及中产阶级的审美品位受制于异国文化,缺乏应有的民族性。

这篇评论虽然不是指向亨德尔的歌剧,但1728年《乞丐歌剧》的成功证实了艾迪生的观点,也使亨德尔领略到英国中产阶级与民众对歌剧的真正期待。熟悉的音乐、俏皮的英语歌词,形式符合英国人的趣味,能让观众瞬间融入至戏剧中,并获得真正的娱乐,这正是《乞丐歌剧》击败意大利歌剧的关键所在。

小 结

综上所述,首先,从18世纪初意大利歌剧在英国的立足,至亨德尔的歌剧演出所遭遇的种种逆境,可见,当时的社会环境对本土音乐的发展起到不可忽视的主导作用,两者关系密不可分。在英国社会结构的变革时期,尽管亨德尔在歌剧创作上非常注重英国观众的喜好,从歌剧的脚本到音乐,再到歌剧演员,都经过精心安排,并已获伦敦贵族的赏识与资助。但最终因为英国中产阶级对歌剧语言等非音乐元素的抵触所造成的观众匮乏,让亨德尔无奈地选择离开他心爱的歌剧领域,转向清唱剧的创作,重新获取英国中产阶级和民众的认可。这一结果足以说明,英国中产阶级的崛起,对一直以贵族为核心的主导文化造成一定程度的影响,甚至改变了文化发展路径。

其次,从西方歌剧发展史来看,亨德尔作为巴洛克时期歌剧领域代表作曲家,他的出类拔萃在于对传统意大利歌剧形式和手法的创新。善用细致的观察力、恢宏的构思、精湛的作曲技法和生动的戏剧性手法,结合自身的创作经验与受众的需要,创作出一部部经典歌剧(如《朱利奥·凯撒》《塞尔斯》《戴达米亚》等),为18世纪意大利歌剧的发展增添别样的色彩。

注 释

①[美]保罗·亨利·朗著,顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译,杨燕迪校《西方文明中的音乐》,贵州人民出版社2001年版,第283页。

②皇家歌剧院,是一家股份公司,包含非纯演出性的经营目的。

③约翰·雅各布·海德格尔是伦敦草料市场剧院的经理,是亨德尔初到伦敦时的引荐人。1728年他成为亨德尔在新歌剧院公司的合伙人,1732年投靠竞争对手“贵族歌剧院”,同年新歌剧院解散。

④17世纪末18世纪初表述为“中间阶层”,18世纪后期出现“中产阶级”一词。本文统一使用“中产阶级”。

⑤《旁观者》(The Spectator)是英国18世纪早期极具影响力的文学期刊之一,由著名文人艾迪生与斯蒂尔创办。1711年创刊,1713年停刊,1714年复刊(只持续了一年)。该刊以每日一期(除周日外)出版,话题涉及面广,被当作18世纪初在英国社会建立新话语秩序的“风向标”。

⑥[德]里夏德·弗里登塔尔著,李婧、李彬译《亨德尔》(罗沃尔特音乐家传记丛书),人民音乐出版社2005年版,第50页。

⑦同注⑥,第51页。

⑧本文依据1826年由塞缪尔·马克在纽约影印出版的《旁观者》两卷本。

⑨刘莉《文化报刊与英国中产阶级身份认同(1689——1729)——以〈旁观者〉为中心》,中国社会科学院研究生院2013届博士学位论文,第68页。