《宋诗精华录》与《宋诗选注》比较研究

2019-10-18李胜男陆碧君

李胜男,陆碧君

(汕头大学文学院,广东 汕头 515063)

历代宋诗选本中,近代石遗老人陈衍选评的《宋诗精华录》(下称“陈选”)[1]和上个世纪五十年代钱钟书编选的《宋诗选注》(下称“钱选”)[2]是两个讨论度高且颇受肯定的本子。由于历史局限性,宋诗选本的编选工作极其困难。一方面,宋诗数量庞大,《全宋诗》中收录的宋代诗歌就有27万首之多[3],且这两个选本都是在《全宋诗》问世之前进行的编选工作;另一方面,中国诗坛存在着长时间的扬唐抑宋倾向,如严羽高举“以汉、魏、晋、盛唐为诗,不作开元、天宝以下人物”[4]的大纛,明代前后七子提倡“文必秦汉,诗必盛唐”。“钱选”和“陈选”的问世,既为后世宋诗选本提供了可参考的优秀范本,又在一定程度上打破了诗坛上“尊唐抑宋”的局面。学界对这两个选本一直有研究,在知网可查阅到1958年后关于“钱选”的论文有98 篇,几乎每年都有新的研究出现,关注“陈选”的学者虽比“钱选”少,却不乏如陈寅恪、朱自清、程千帆这样的著名学者,但少有学者将二者进行对比分析。经过比较之后可以发现,“钱选”和“陈选”在选目、评注、宋诗观这三方面均有同异之处。

一、选目比较

基于编选者的偏好和时代的影响,不同选本之间的选目情况有所不同,但也会发生一首诗歌同时出现在两个选本中的状况,“陈选”和“钱选”正是如此。这两个选本的选目既具有全面性,又都包含了大量的近体诗,同时在诗歌分期和诗人排列上也能看到它们各具特性的一面。

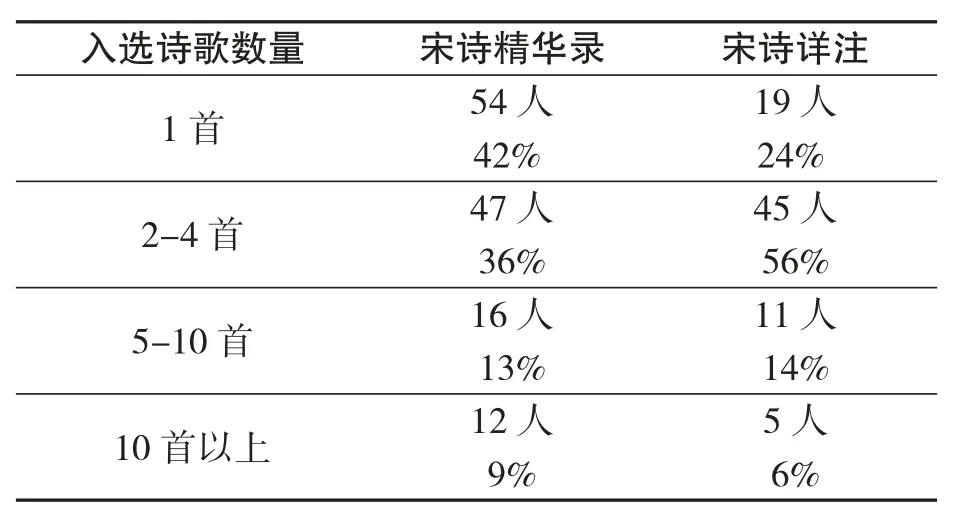

“陈选”和“钱选”选取的诗人诗歌都很全面,基本上反应了宋代诗歌创作的全貌。“陈选”共选诗人129 位,“钱选”共选诗人80 位,二者选取的诗人数量虽不同,但都既选取了宋诗大家,也照顾到了鲜为人知的诗人。苏轼、陆游、范成大、陈与义等知名度极高的宋代诗人在这两本选本中均可发现,并且这些知名诗人的选诗在两个选本中均达到了10 首以上。朱自清曾评价“陈选”“读此书如在大街上走,常常看见熟人”[5],此语对“钱选”也同样适用。两个选本也都同样选取了一些不知名的诗人,根据数据可以发现(见表1):只入选了一首诗歌的诗人在“陈选”中有54 人,如杜常、王铚、吕希哲等,约占全部诗人的42%;在“钱选”中有19 人,如吴涛、董颖、李纲等,约占总数的24%。这些名气较小的诗人大多因有一首诗作得较为出众而被选入,虽个体优秀诗歌数量较少,但总体比例较高,不容忽视。

表1 同一诗入选诗歌数量对比情况

两个选本都选取了极高比例的近体诗。“陈选”共选诗歌688 首,其中近体诗548 首,约占总数的79%;“钱选”共选诗歌372 首,其中近体诗284 首,约占总数的76%,且二者在近体诗中收录最多的都是七绝诗。陈衍在《宋诗精华录》中自序云:“如近贤之祧唐宗宋,祈向徐仲车、薛浪语诸家,在八音率多土木,甚且有土木而无丝竹金革”,认为宋诗之精华便在于近体诗,而非在句律方面不甚精进的古体。此外,石遗老人推崇七绝也因其想矫近贤之弊,一改旧诗坛对宋人七律之肯定、对宋诗七绝之讥议。钱钟书并未直接说过《宋诗选注》里大量选取近体诗的理由,但观其全本,少有长篇大论的古体诗,足以见钱钟书在诗歌篇幅上的取舍;钱钟书在面对“明代苏平认为宋人的近体诗只有一首可取,而那一首还有毛病”时,作出“批评该有分寸,不要失掉了适当的比例感”的回应,可见其是肯定宋代近体诗的价值的。

诗歌分期不同。“陈选”模仿唐诗分期方式,把宋诗也分为四个时期:初宋、盛宋、中宋、晚宋,每个时期的诗歌分为一卷,全书共四卷。进而列举诸诗家地位在唐代与宋代可互相对应者:“今略区元丰、元祐以前为初宋;由二元尽北宋为盛宋,王、苏、黄、陈、秦、晁、张俱在焉,唐之李、杜、岑、高、龙标、右丞也。南渡茶山、简斋、尤、萧、范、陆、杨为中宋,唐之韩、柳、元、白也。四灵以后为晚宋,谢皋羽、郑所南辈,则如唐之有韩愈、司空图焉。”至于初宋,“则西昆诸人可比王、杨、卢、骆;苏、梅、欧阳,可方陈、杜、沈、宋”。“钱选”并未把诗歌进行明确的分期,也未将宋代诗人与唐代诗人一一对应,而是把所有诗人严格按照生辰年份进行依次排列,例如,“钱选”把李觏、文同、王安石进行依次排列,这是因为三人的生辰年份分别为1009、1018、1021。“陈选”以时期为标准把全书化为四个部分,“钱选”看起来则更像是一部编年体的诗书。

诗人排列不同。帝王、妇女、僧道、理学家的一些诗歌被“陈选”收录在内,如帝显的《在燕京作》、李清照的《上枢密韩公工部尚书胡公》、僧道璨的《和吴山泉万竹亭》,还有理学家刘子翚的《刘兼道猎》、朱熹的《鹅湖寺和陆子寿》等。此书将帝王列在第一,妇女僧道列置最后,一如《全唐诗》体例。而“钱选”没有把帝王、妇女、道僧、理学家等的诗收录在内,所有诗人均严格地按照生辰年份的先后顺序进行依次排列。陈衍的选目标准是有丝竹金革之声的近体诗,因此他较为看重诗歌本身的艺术价值,不论诗人的真正身份是帝王还是女性,凡符合选目标准的宋诗均囊括在选本中,如“陈选”的第一首选自宋恭帝赵显的《在燕京作》,陈衍在此诗后言:“末五字凄凉。宋诸帝皆能诗,然舍仁宗‘地有湖山美,东南第一州’十字,语多陈腐,无能如唐玄宗者。此首可兄事唐文宗之‘辇路生秋草,上林花满枝’,殆所谓愁苦易好欤”,此话足以见老人选此诗殆因它情真,而非因诗人的帝王身份。与此同时他在排序时把诗人们进行阶级身份划分,其缘由是其封建思想局限,或是因找不到更清晰的排序方式不得已为之,这些已无从得知。钱钟书的选目标准在其序中言之甚明,即“六不选”。理学家的诗符合“爱讲道理,爱议论,道理往往粗浅,议论往往陈旧”的缺陷,故不选;女性朱淑真的《断肠诗集》被其认为“实在浮浅得很,只是鱼玄机的风调,又添了些寒窘和迂腐”,故不选。由此可看,钱本选目只看诗歌的品质而不在意诗人的阶级身份。

二、评注比较

《宋诗选注》在书名处就直接点名“注”的重要性,“钱选”的“评”又是它的一大特色,因此对“钱选”的评注研究众多,相较之下关于“陈选”的评注研究就有些黯然失色。事实上,二者的评注都很有特色。将这两个选本的评注进行比较,可以挖掘出“陈选”和“钱选”在评注方面的异同。

对诗人的评价和诗歌的评注方面,两个选本都不约而同地选择有评有注的方式。王水照先生在《关于〈宋诗选注〉对话》[6]一文中就认为“钱选”的注释打破了传统,创造性地把评判、注释和鉴赏糅合在一起。在唐庚的诗人小传部分,钱钟书就评价他作诗苦于雕琢、诗风精简紧凑;随后在《春归》一诗后对三四句的句意作注,也对“禽声犯寒食”的“犯”字作了“逼近”的解释,还煞费苦心将尾联所用的典故进行追源溯流,又发现此典故在宋人诗歌中多有引用、很是流行,但宋以后的诗人却只知其流不知其源。“钱注宋诗”的“注”不仅仅是注释,而是注中有评、评中有注,陈选也是如此。黄庭坚的《古诗二首上苏子瞻》一诗,陈衍认为“次句言亦出求仕也”,这是对“桃李终不言,朝露借恩光”这一联作注,解释“桃李”和“朝露”两个典故背后的真正含义;随后陈衍又评这一诗“转处言失时而太酸”,认为黄庭坚自比江梅树上的果实、因不屈膝折腰而被朝廷抛弃,这一自拟不是“第一流人语”,这同样是有评有注的模式。

两个选本虽然都有评有注,但评注的方式和内容均有不同。

“陈选”的注释大多穿着圈评的外衣出现,它的评注大部分是以“圈评+评”的方式呈现,有时仅仅是圈评或评单一出现,整体较为简短精悍。“钱选”的80 篇人物小传中就包含着大量对诗人诗风的评价,它的评注基本都是“人物小传+注+评”的形式,注和评时而分开、单一呈现,时而杂糅、混为一体,整体来看材料翔实、内容丰富。以两个选本共同选取的欧阳修的《戏答元珍》一诗为例。陈衍认为结韵“用高一层自慰”、立意超然,与欧阳修的另一首《黄溪夜泊》有异曲同工之妙,这既是对尾联深层句意的注,也是对此种作诗技艺的赞赏之评。一共33 个字,极为简练。而钱钟书先是在诗人小传部分用几百字来评价六一居士那接近散文的流动潇洒的诗风,又把这首诗的具体写作背景作了详细的介绍,再把诗中用到的典故和熟悉的句式一一作注,还借用洪亮吉在《北江诗话》中曾说到的“欧公善诗而不善评诗”来印证自己对这首诗歌的赞赏。整体评注长达600 字,极为精细。

“陈选”的评注内容主要可以分为四个方面:注义、注典、串讲语意和诗艺分析。而“钱选”的评注里包含的内容更丰富,主要有八个方面:明出处、校对、注音、注义、注典、注史事、串讲语意和诗艺分析[7]。在“陈选”中,注义出现次数最少,共有4 处,都是对某一词或某一人名的注释,如黄庭坚的《送王郎》旁就有注:“山谷妹婿”,这是对王郎王纯亮其人身份的一个解释。其次是串讲语意,共出现8 次,都是对一句或一联的注释,如梅尧臣的《寄题徐都官新居假山》注:“首韵言取太湖石为假山”;欧阳修的《礼部贡院阅进士试》注:“三、四写举子在闱中作文情状”。注典和诗艺分析在“陈选”中出现次数众多,不予计数。注典多是对诗中某一典故进行追流溯源,如王禹偁的《寄砀山主簿朱九龄》后注“此诗是《唐摭言》中材料”,《唐摭言》主要记载唐科举制度和诗人文士逸闻轶事,这首诗便取同榜文人在蓬莱岛相会一事挥笔而成。诗艺分析在“陈选”里所包含的内容较复杂,有对诗歌质量的褒贬评定,也有将诗人作品与其他诗歌进行比较分析,还有对诗人本人品格的评析。而在“钱选”中,八个方面的主要内容在评注内容里所占的比例相差无几。“钱选”的注义与“陈选”的注义不同之处在于:“钱选”还运用了类似传统训诂学的反义相训法,如梅尧臣的《田家语》中“田闾敢问嗟”一句,钱钟书先是解释了“‘敢’等于‘不敢’或‘何敢’”,再把汉代作品中频繁出现“如”等于“不如”的情况作为佐证,最后又举出宋人常模仿这种语法的证据来盖棺定论。在串讲语意方面,“钱选”不仅会对一句或一联进行注释,还会进行整篇串讲,如苏轼的《吴中田妇叹》,钱钟书用通俗易懂的白话对每一联依次进行大致语意串讲,并辅以史实。“钱选”在注典方面比“陈选”更精细,它不仅对典故追流溯源,还看中典故在当时的流行情况,仅王禹偁的《寒食》一诗,就用了邵雍、柳永、孟元老的诗和张择端的《清明上河图》来阐明北宋汴梁在寒食节的盛况。而在诗艺分析部分,“钱选”没有像“陈选”一样关注诗人个人的品格,而是把对比的方法运用到了极致,不仅拿诗歌与前人的作品相比,还把诗歌与当时诗坛上类似的诗歌、诗人自己的其他诗歌、后世诗歌进行对比,从用字到句式,再到意境、风格,逐一对比,分丝析缕。“钱选”还喜欢在注中标明诗歌出自何处,也会把所选诗歌中的异文、错讹之处进行出校和订正,对偏僻字会采用同音注音法注音,涉及到社会历史重大事件的诗歌会运用注史事的方法来帮助读者理解,这些都是在“陈选”中看不到的内容。

三、宋诗观比较

在诗歌选本中,从选目到评注,无一不体现着编选者极具主观色彩的诗歌品味和观点。“陈选”和“钱选”都很赞赏情真之作和不俗之作,但“陈选”更重视诗歌的音律和谐,“钱选”更在意诗与史的关系。

两个选本都推崇情真之作。在钱钟书和陈衍眼中,真挚情感的抒发极为重要,而情感可以包括血浓于水的亲情,也包括忠君报国的爱国情怀,还包括诗人政治生涯发生挫折产生的不平之气。两个选本都选取了陆游的《沈园二首》,这是写给唐婉的悼念之作。“陈选”对这两首诗的评价是:“无此绝等伤心之事,亦无此绝等伤心之诗。就百年论,谁愿有此事;就千秋论,不可无此诗”,这样的情真意切、凄凉哀婉,在陈衍看来是少有的佳作。钱钟书在《宋诗选注·序》里就曾说到:“除掉陆游的几首,宋代数目不多的爱情诗都淡薄、笨拙、套版”,故钱钟书选取《沈园二首》便是因为它是浓厚的、灵动的、新颖的爱情诗。浓厚的情感使得诗歌本身突破以往悼亡诗的死板,变得更加与众不同,这也是这首诗歌经久不衰的原因。“钱选”对这两首诗歌作注也是把着重点放在这份情感的生发点上:“陆游原娶的唐氏,因姑媳不合,离婚改嫁,嫁人后曾在沈园偶然跟陆游碰见”,并且还着重罗列了陆游写给唐婉的其他诗歌以证明陆游对这份感情的无法忘怀。两个选本都有选取文天祥的诗歌,“陈选”只择《晓起》和《夜坐》两首,“钱选”共择5 首:《扬子江》《南安军》《金陵驿二首》和《除夜》。虽然选目不同,但这些诗歌所蕴含的情感却很统一:热烈的爱国情怀和悲壮的不平之气杂糅在一起。“陈选”所选这两首诗的写作背景是在咸淳六年(1270)被弹劾罢官后文天祥闲居在家时,一方面文天祥不可避免地因为政治上的挫折、统治者的怀疑而产生不平之气,导致整体诗风悲凉沉郁,也就是陈衍认为的“音调常带清哀,《诗》所谓‘耿耿不寐’也”;另一方面文天祥向往杀敌报国之心从未更改,这一抱负是他诗歌的核心主题,也就是陈衍所说的“即为自己写照”。“钱选”里文天祥的诗歌都是他从元兵的监禁里逃出来到他拘囚被杀这一时期所作,因为钱钟书认为他早期的作品“草率平庸”,这一时期却是“直书胸臆,不讲究修辞”。在所选的5 首诗歌里,《除夜》是被囚等死时的极度悲凉,《扬子江》是誓守山河的不屈不挠,这两种情感交织在一起,便是“钱选”里注的“极沉痛的好作品”。

两个选本都推崇不俗之作。“陈选”和“钱选”认为诗歌不俗有两种情况,其一是对前人诗歌有所继承且有所突破,其二是在意象、用典、比喻等方面完全新颖,道前人所未曾道也。先说其一,“陈选”中有两个完全相反的评论,一个是“末二句学杜而得其皮者,切不可学”,另一个是“五六学杜而得其骨者”,前一个评论是关于陈师道的《赠欧阳叔弼》,后一个是对陈与义的《再登岳阳楼感赋》。“得皮”与“得骨”,高下立见,二者之前的区别在于:一味生搬硬套是“得皮”,取前人精华、以故为新是“得骨”,这与陈衍在选本中频繁提到的“避熟就生”是同一层意思。“钱选”中也有许多相同的例证,钱钟书认为曾几《苏秀道中自七月二十五日夜大雨三日秋苗以苏喜而有作》的第二联“不愁屋漏床床湿,且喜溪流岸岸深”是巧用了“杜甫《茅屋为秋风所破歌》的‘床头屋漏无干处’和《春日江村》第一首‘春流岸岸深’”,又把第三联中运用的一个在中国古代诗坛中极有名的意境进行了详细的梳理:“在古代诗歌里,秋夜听雨打梧桐照例是个教人失眠添闷的境界,例如唐人刘媛的《长门怨》……曾几在这里来了个旧调翻新:听见梧桐上的潇潇冷雨,就想像庄稼的欣欣生意;假使他睡不着,那也是‘喜而不寐’,就像他的《夏夜闻雨》诗所说:‘凉风急雨夜萧萧,便恐江南草木彫;自为丰年喜无寐,不关窗外有芭蕉’”。在这里可以明显地看见“钱选”对“旧调翻新”的赞赏,和陈衍对“得骨”的推崇一样,二者都认为有继承也有突破的诗歌才不失为好诗。再说其二,陈衍有大量夸苏轼构思新颖的评语,如“鼓角送行,未经人道过”“此诗有新思想,似未经人道过”“末句未有人说过”等,这与陈衍在《诗话》中说到的“诗最患浅俗。何为浅?人人能道语是也。何为俗?人人所喜语是也”[8]相符合。“陈选”认为这些诗篇不走旧人走过的道路,反而开辟出一片新天地,是极为难得的壮举。再看“钱选”里,钱钟书选了寇准的《书河上亭壁》和《夏日》,认为“他的名作《春日登楼怀归》里传诵的‘野水无人渡,孤舟尽日横’也只是把韦应物‘野渡无人舟自横’一句扩大为一联,他的七言绝诗比较不依傍前人,最有韵味。”这里的“不依傍前人”和陈衍所说的“未有人说过”是一个道理。钱钟书在这里并未像前人一样把传诵较广的名作看成是佳作,这一点在他的“六不选”中就有明确提到,而是把眼光投向那些不怎么知名的、极有个人新思想的不俗之作。

“陈选”推崇诗歌的音律和谐,“钱选”却少有提及。“陈选”的序里就有引用《虞书》的一段话:“诗言志,歌咏言,声依咏,律和声,八音克谐,无相夺伦。”这段话的意思是,好的诗歌一定是在音律、体裁题材、风格流派上都搭配得当的,这是陈衍尤爱近体诗而不喜古体诗的一个原因,另一个原因是他想要矫正时贤之弊。一方面,当他在点评所录极少的古体诗时,多以批评为主,“词费”一词频繁出现。如点评欧阳修的《沧浪亭》:“此诗未免词费。使少陵、昌黎为之,必多层折而无长语”;点评楼钥的《石门洞》《大龙湫》曰:“以上二诗有健句,但尚觉词费”;点评王安石的《哭梅圣俞》:“起二语探骊得珠,全题在握。入后不但词费,太觉外重内轻矣”等等。另一方面,在精通音律的诗人面前,他也不吝赞赏之词。陈衍评价黄庭坚的诗时几次都提到音律极佳,“用太白《独漉篇》调甚妙”“音节极佳。先生所谓可以弦歌者,此其选矣”“此首音节甚佳”等。这几首音律和谐的诗篇并非完美之作,反而被陈衍挑出几处错误,有的议论不当,有的道理生硬,但老人仍然把在音律上占有极大优势的诗篇选入选本中,从这一举措来看,足以见“陈选”对音律和谐的重视程度。与之不同的是,“钱选”一书中并未出现过有关诗歌音律问题的评价。钱钟书虽然在《管锥编》里曾提到“盖韵文之制,拘囿于字句,拘牵于声律”[9],明确肯定声律对韵文的重要性,却在对“钱选”中的372 首诗歌进行评价时对音律问题一字不提。

“钱选”把诗与史放置在极重要的位置上,“陈选”却不甚重视。据笔者统计,“钱选”中与史相关且在评注中直言选取某一诗歌的原因就是它真实反映了历史的诗歌一共有171 首,约占选诗总数的45%。查看“陈选”的评注可以发现,此类诗歌一共有10 首(穆修《贵侯园》、梅尧臣《小村》、杜常《原蝗》、王安石《元丰行示德逢》《后元丰行》、苏轼《新城道中其二》、杨万里《初入淮河四绝句》),不到选诗总数2%。由于特定的时代影响和钱钟书的个人喜好,“钱选”中有大量反应史实的诗歌,但诗歌不是严肃历史的重复,也不是统治阶级的无病呻吟,“而要在诗歌里经过一番提炼和剪裁,把它表现得更集中、更具体、更鲜明,产生了又强烈又深永的效果”。故此,钱钟书极看重贴近民生的诗歌,特别是反应民生疾苦、控诉社会上层奢靡、自惭无法援助一类的诗歌,这一类的诗风较忧郁深沉,也就是钱钟书所说的“可以怨”。陈衍曾在《辽金元诗纪事总叙》中提到他的“以诗存史”的诗史观:“诗纪事一体,专采一代有本事之诗,殆古人所谓诗史也。国可亡,史不可亡,即诗不可亡。有事之诗,尤不可亡”[10],这一诗史观是贯穿在他的《近代诗钞》《石遗室诗话》里的,在“陈选”中也能看到这一思想,比如,陈衍在杨万里的《初入淮河四绝句》后评:“此四首皆写南渡后中国百姓之可怜”。在这里,陈衍认为这一组诗将建炎南渡这一历史事件发生后百姓之生活状况做了真实性与艺术性兼具的描写,这就是以诗纪史,故选入。但是,这种诗史观的出现次数极少,与“钱史”不能相提并论。

通过对两个选本的比较,我们可以窥见两个时代下两种思想的融会与交锋。在选目方面,两个选本都比较全面,也都选取了大量的近体诗,但“陈选”把宋诗分为初、盛、中、晚4 个时期,并在排序时将帝王和妇女僧道分别放在首和末,“钱选”却并未对宋诗进行分期,也未将诗人的阶级地位看作排序的标准,而是把所有诗人严格按照生辰年份进行依次排列。在评注方面,两个选本都有评有注,但“陈选”的评注大部分是以“圈评+评”的方式呈现,有时仅仅是圈评或评单一出现,整体较为简短精悍,它的评注包括注义、注典、串讲语意和诗艺分析这4 个方面,而“钱选”的评注基本都是“人物小传+注+评”的形式,注和评时而分开、单一呈现,时而杂糅、混为一体,整体来看材料翔实、内容丰富,它的评注包含明出处、校对、注音、注义、注典、注史事、串讲语意和诗艺分析这八个方面。在宋诗观部分,两个选本都推崇情真之作和不俗之作,但“陈选”更偏好音律和谐的诗歌,“钱选”更重视史在诗中的体现。