从书籍到报刊:晚清技术革新背景下媒介传播方式的转型

2019-10-17褚金勇

褚金勇

梳理中国媒介形态的历史演进,从先秦到晚清两千多年来一直都是书籍这种媒介形式占主导地位,尽管此间书籍的载体和复制方式经历了从“书于竹帛”到“书于纸张”、从“手工誊抄”到“雕版印刷”的种种技术革新,但直到机械印刷技术的引进、报刊媒介形式的诞生,中国知识文本的生产传播方式才发生了根本性的转变。探寻晚清媒介演进的历史轨迹,报刊媒介之所以取代书籍的主导地位,进而改变中国传统的知识传播方式,乃是因为报刊媒介具有诸多新的特点,需要特别指出的便是“机械印刷”“周期出版”“大众发行”等特点。本文拟就报刊媒介的这三个特点分别展开讨论,分析从书籍媒介到报刊媒介中国知识传播方式的革命转型问题。

一、机械印刷与现代出版工业的诞生

谈到中国现代出版工业的诞生发展,人们自然会追踪到作为中国古代四大发明之一的印刷术。但有必要指出的是,导致中国知识传播方式转型的晚清印刷技术并不是从中国古代印刷技术直接发展而来的,而是中国打开国门之后西方印刷技术的舶来品。如众所知,中国尽管在宋代便发明了活字印刷术,但是囿于各种原因在后来并没有得到推广应用;而15世纪欧洲古腾堡等人改进的机器印刷技术使书籍的大量复制成为可能,对欧洲社会从中世纪向近代转换起到了重要作用,因而被称为“印刷革命”。[1]晚清之季,这种机器印刷技术传入中国之后被称为西式印刷或新式印刷,以表示与中国传统印刷术的区别,又因这种新式印刷使用了金属活字、活版拼版,并运用机器带动运转,故又被称为铅字印刷、活版印刷或机械印刷。

1.技术革命:速度、质量与价格

当历史的车轮行驶到1805年之时,英国伦敦布道会选派基督教传教士马礼逊来中国传教。马氏来到中国后为完成其传教任务,很快便开始着手创制中国汉字字模,为刻印中文版《圣经》做准备。但是因为清朝政府后来发布的传教禁令,马礼逊的传教之路并不顺利,就连帮助传教士刻字的中国工人也唯恐招来杀身之祸,遂将所刻字模焚烧殆尽。尽管刻印中文版《圣经》以失败告终,但这代表着用西方铅活字印刷术制作、浇铸中文字的开始。因此,出版界一般将它作为中国近代印刷术的开始。自此之后,伴随中国大门被迫打开,石印、铅印、凸版印刷、平版印速、凹版印刷等各种新型印刷技术也陆续传入中土。西方传教士、商人和中国的先进人士得技术先机,在中国沿海的开放城市建立了许多新型印刷机构,最终推动了中国现代出版工业的诞生。[2]可以说,西式机械印刷术的引进,在中国传播史上是一个重大技术革新。机械印刷相较传统的印刷技术主要有三大优点:

(1)印刷速度较快。相对于中国传统印书技术,新兴的机械印刷速度较快。最早的报人代表王韬曾经如此描述机械印刷的生产状况:“以印书车床,长一丈数尺,广三尺许,旁置有齿重轮二,一旁以二人司理印事,……两面受印,甚简而速,一日可印四万余张。”[3]“日印四万张”的印制速度在传统手抄书阶段、雕版印刷阶段都是不可想象的。中国古代手抄复制书籍每天只能抄几十张,而雕版印刷书籍每天也只能印制几百张。由此机械印刷技术也引起了国内很多士人关注,并多有赞誉:“车翻墨海转轮圆,百种奇编字内传。忙杀老牛浑未解,不耕禾陇种书田。”[4]诗中描述的是使用牛力牵引带动印刷机工作,这种机械印刷技术的速度已经明显加快,后来改用蒸汽机车带动印刷设备,印刷速度倍增,这也为报刊媒体大批量的印制准备了技术条件。

(2)印刷字迹清晰。相较传统的雕版印刷,西方印刷机印刷不但速度快,而且印制字迹也更加清晰。晚清士人黄式权曾经如此描述机械印刷文本质量:“石印书籍,用西国石板,磨平如镜,以电镜映像之法,摄字迹于石上,然后傅以胶水,刷以油墨,千百万页之书不难竟日而就,细若牛毛,明如犀角”。时人曾经赋诗赞颂石印技术的清晰之效:“石印年来更出尘,古今书画恍疑真。朵云有正皆陈列,争看前人手笔新。”[5]“蝇头细字看分明,万卷图书立印成。若使始皇今复出,欲烧顽石亦经营。”[6]

(3)印刷价格降低。机械印刷速度非常之快,在批量化报刊生产带动下纸张生产的价格也大幅降低,由此使得报刊的印刷成本也呈下降趋势。印刷成本的降低使得报纸售价适于社会中下层阅读购买。《申报》初创时的价格零卖是八文钱一份,批发是六文钱一份,与欧美所谓的“廉价报纸”相仿。《申报》曾经刊登《本馆自叙》就报刊价廉之法进行描述:“窃思新闻纸一事欲其行之广远,必先求其法之简、价之廉,而后买者以其偿无多,定必争先快睹。”[7]

2.媒介兴替:技术演进下的报刊

机械印刷技术的引进,为报刊媒介的诞生发展准备了条件。在报刊史家戈公振为“报纸”列举的构成要素中,“机械的复制”排在第三条,可见其对机械印刷与报刊出版关系的认识。但后来他在报刊的简短定义将其去掉:“报纸者,报告新闻、刊载评论、定期为公众发行者也。”他的解释是“以报纸为机械的复制(印刷),此点太拘泥于外观,乃法律上之见解。观于近今科学之进步,则将来未必如此,故殊无意识。”[8]由今看来,戈公振具有先见之明,很早就能预料到报刊可能发展到不用付诸印刷。但就晚清来看,报刊是机械印刷乃是毫无疑问,并且机械印刷是导致报刊出现的重要因素。德国社会学家马克斯·韦伯所曾经说的:“印刷术是中国早就有的;但是,只是为了付印而且通过付印才成其为作品的那种印刷品(尤其是报纸和期刊),却只是在西方才得以问世。”[9]

机械印刷技术是活字印刷术基础上的革新与改进。中国自北宋就发明了活字印刷术,但一直没有推广开来,更没有促生现代报刊媒介。为什么中国早早发明了活字印刷术,但是在中国没有普及运用呢?这要从雕版印刷与活字印刷各自的利弊说起。在探讨中国活字印刷术为什么没有兴盛起来的问题上,学者们提出了很多原因。譬如,汉字数量庞大,活字制版比较繁琐;雕版印刷保留个性化的艺术元素,而活字印刷则是一种工整的印制。其实,最重要一点是活字印刷印数少时单价很高;印数多时单价才会降低,但超过需要的印刷文本如何处置、印刷费用如何收回都是问题。雕版印刷技术下的书籍生产工业,往往是一部书的刻板雕好之后留待读者随时来刷印。可以说,雕版印刷没有搁置的存货,也不会搁置资金。而活字是需要周转的,当一个文字图版排好后就要马上交付印刷,印完后马上拆版,其版上活字字模马上供排另一本书籍使用。因此活字印刷要求书籍批量印刷,就有存货,搁置资金,就需要面临书籍的售卖经营问题。出版因为铅活字等新方法的应用,使出版和发行的方式发生了变化。依据传教士米怜的记载:“制作一整套优质书版的费用,我想至少是50磅。它包括86000个字。如果再加上标点和标题,就要达到90000个字。用我们所拥有的劣质活字来印刷,我想费用会达到四倍以上。因为,正如你将看到的,有三种大小不同的字,因而需要三种大小不同的字体。这肯定会非常贵。按照中国人的方法,大小不同的字都被刻在同一块木板上,用的是同一个工匠,难易程度相同,价格也大致相同。根据当时的情形和我们对这一问题的观点,我们确实完全相信中国的印刷方式对于他们的语言来说是最为适宜的,也最适合于我们所要达到的目的。”[10]

可见,就中国当时的情形来看,选择雕版印刷而不选择活字印刷有其客观原因。曾在制造局翻译馆任过“译员”的傅兰雅认为这是因为有中国传统的雕版印刷可以利用,而中国的木版远优于西式活版。他如是阐释说:“刻一木板,较排活板所贵有限,且木板已成,则每次刷印,随意多寡,即只一部亦可。……若照西法以活板印书,则一次必多印之,始可拆板;设所印者年深变旧,或文产错讹,则成废纸而归无用。惟中国法则不然,不须巨资多印存储;若板有错字,亦易更改;而西法已印成书,则无法能更改也。”[11]

自从古腾堡印刷术传入中国以来,中国印刷文本的材质、内容、语言以及阅读方式都开始悄然发生变化。机械印刷技术能够在短时间之内完成大批量的文本印刷,为现代报刊的批量印刷和大众发行提供了技术条件。正如戈公振所指出的:“咸同间,始多铅印,但印机简陋,每小时只印一二百张小纸;光宣间,石印机与铅印机输入日多,报纸每日可出数千大张,然所用犹普通之印书机也。近来报纸销数大增,为缩短时间计,乃不得不用印报轮转机,每小时可印四大张者万份。”[12]而被称之为“中国记者之父”的王韬也曾有过相关记述:“以铁制印书车床,长一丈数尺,宽三尺,两边有很沉重的大齿轮带动机轴,以老牛为动力……每转一过,则两面皆印,简便高速,一天能印刷四万页纸。”[13]机械印刷生产技术在中国的推广应用,不但使印刷物品种增加,催生了阅读携带方便的报刊,也使得印刷文本的生产成本大大降低,让报刊印刷文本真正做到了价廉物美,使普罗大众也能够买得起、读得起。

二、周期出版与新闻性媒介的生成

在报刊媒介出现之前,书籍等媒介形式的生产传播都是以非定期的方式发行于世。作为历史最悠久的媒介形式,书籍媒介的载体材料经过了甲骨、陶器、玉器、石、竹简、嫌帛及纸张等各种不同形态。无论是源于印刷技术的滞后还是媒介形式的内在要求,书籍只能采取一种不定期出版发行的形式,而报刊的生产传播则打破了书籍媒介的固有传统,开启了“周期出版”的印刷文本形式,由此也催生了以刊载“时新信息”为内容的新闻性媒介。

1. 周期出版:报刊的出版形式

直到1883年,中国本土方才出现第一种现代报刊,名曰《东西洋考每月统记传》。该刊乃洋人郭士腊所办,以传播宗教知识为主导,同时在东西文化交流方面有着重要的地位。这份在中国新闻出版史占据重要位置的报刊在1883年12月刊载了一篇名曰《新闻纸略论》的文章,专门阐述了现代报刊“周期出版”的体例形式:“在西方各国有最奇之事,乃系新闻纸篇也。……其新闻纸有每日出一次的,有二日出一次的,有七日出二次的,亦有七日或半月或一月出一次不等的,最多者乃每日出一次的……”[14]在文章中,作者将现代报刊与古代邸报相比较,道出了现代报刊“周期出版”的重要特点。

与报刊等周期性出版的印刷品相对,书籍是不定期出版发行的媒介形式。当“周期出版”的报刊在中国诞生之后,各种时间周期的报刊在中国遍地开花。梁启超在叙述报刊演进时如是描述:“其出报也,或季报,或月报,或半月报,或旬报,或七日报,或五日报,或三日报,或两日报,或每日报,或半日报。”[15]这些具有周期出版的报刊形式在晚清几乎都有引进,例如日报有《循环日报》、《申报》等、旬报有《时务报》等,半月报有《新民丛报》等。尽管这些报刊出版有时也会出现延期,但是都有着清晰有序的出版时间间隔和出版周期。下表是对晚清主要报刊出版周期类别的简单归纳:

表1 晚清重要报刊的出版周期表

2. 新闻媒介:报刊文本的时效性

就传播形式而言,与以往的书籍、邸报等媒介形式相较,周期出版的报刊最大的不同在于所传递的信息具有与以往不同的时效性要求。对传统的中国读者而言,经由不断翻刻、传抄的书籍中的知识信息并不具有明显的时效性。与此相对,在漫长历史中,无论是书于竹帛、镂于金石,还是手工抄制、雕刻成书,书籍印制的最大功用是保存知识信息文本,使得其能够超越时间、稳定不变。易言之,即刊刻成书的目的便是为了流传千古,使文字永久留存。需要指出的是,因为书籍文字的时效性不强,读者从书籍上获取的文本知识,可能是古代圣贤的传世经典,也可能是近世学人的思想撰述。同时,书籍中所阐发的知识信息也是非新闻性的思想知识,不具有时效性的信息资讯。由此书籍所连接读者心灵的是书中文字所反映出的“历久而弥新”的知识思想。

就周期出版的报刊而言,每次发行都需要固定出版日期和出版周期,上期与下期的报刊出版发行需要以固定的间隔、连续性的数字序列排列在一起。报刊刊载的信息也随时间而变,具有强烈地时间感和时效性。与之伴随的是,不同周期报刊反映出的信息资讯时效性也是不同的。可见,周期出版的模式催生了新闻性媒介。对晚清的士人而言,这种即时性的媒介造就了“新闻”和“新学”。之所以命名为“新”,便是因为报刊周期出版的形式不断推陈出新。读者希望阅读报刊,并非想要复古传统或者学习古朴的道理,而是跟随随时而变的信息资讯,追踪日新月异的时事新闻,尤其是最新的科技信息和商贸信息。法国媒介学家巴比耶在研究书籍史时对期刊如是解析:“期刊的飞速发展构成了一个发展进程中的重要指标。很大程度上是靠了期刊这个‘中间人’,印刷业才出现了新经济模式,无论是在生产,发行还是消费方面。”[16]周期出版、定期发行的报刊媒介使得从事报刊印刷从业者开始学习报刊经营原理,搭建发行网络,加快资金周转利用率,从而建构现代出版的产业运营模式。

三、大众发行与报刊出版工业的兴起

中国古代社会正是一个“书籍系统的独占时期”,而且这一时期长达数千年。中国书籍的载体形式经历了漫长的演变历史,从甲骨、金石、竹帛,到纸写本、雕印本。每一次载体形式的变化,对于书籍的传播、读者的接受、社会信息的流通等都产生了很大影响。但是书籍不能算作大众传播,而报刊媒介则是生来便携带着“大众传播”的基因。

1. 小众传播:书籍的流通传播

在报刊诞生之前,书籍作为知识传播的中介工具,是面向士林群体印行的小众传播载体。置身现代社会,书籍可以通过图书市场自由流通,但在中国古代书籍流通并不像今天如此方便。在中国古代,书籍资源十分稀缺,不要说社会大众即使士林群体在书籍获取方面也十分不便。因为中国古人在书籍购置传播方面存着重“收藏”轻“流通”的观念。

(1)书籍资源稀缺。在报刊媒介出现之前,中国士人最主要知识生产传播媒介是书籍。但书籍媒介非常珍贵稀缺,书籍生产规模也非常小。《墨子·兼爱下》曾经记载:“以其所书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之。”[17]无论以山石、青铜器为书写材料的“镂于金石”,还是以陶瓷器皿为书写材料的“琢于盘盂”,都对中国的文字传播做出了贡献,已经有了书的雏形。而后书写载体材料由笨重的“金石”发展到轻便的“竹帛”,由昂贵的“竹帛”发展到廉价的“纸张”,从而更易为知识人获得和利用,进行书籍的生产传播。但需要清楚的是,印刷技术出现前书籍的生产传播完全靠手工——手抄、手写和手刻等方式进行。《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等古代典籍是中国手抄图书生产时代的主要文本,即使到了雕版印刷时代,也只有称得上“典藏名著”的文本才能付诸印刷传播。古代中国,书籍的印制出版大多是为士林群体而准备的,有时书籍制作只制作三五本,其印书目的只是为了“束之高阁、藏之名山”。因此相较今日,传统士人更加珍爱书籍,视为典藏之物。譬如明朝的杨士奇便曾经说过:“盖吾授徒廿余年,积其勤力,仅得《五经》、《四书》及唐人诗文数家而已,子史皆从人借读。皇上龙飞之初,耀官翰林,体赐有余,不敢妄费,一以置书,自是简秩始富矣。”书籍的刻印占主导的是非经营的个人刻书。晚清经学家陈衍著有一首诗《卖书示雪舟》,道尽了个人刻书的窘境:“刻书不能多送人,刻成百卷几苦辛。呼仆买纸召工匠,印刷装订商龈龈。一函卅册价半万,辄以送遗吾将贫。无端持赠人亦贱,委弃不阅堆灰尘。”[18]

(2)书籍重“收藏”轻“流通”。中国书籍的传播方式,不仅受到复制技术的影响,也与中国读书人的阅读方式、中国典籍的收藏方式等有密切关系。因为中国古代书籍制作比较复杂,手抄复制书籍费时费力,刻印书籍又非常昂贵。因此在中国古代书籍资源非常紧缺,书籍的流通传播主要通过朝廷赏赐、朋友馈赠、父子相传、师徒相授、口耳相传等渠道。可以说,在机械印刷传入中国以前,书籍的流通更多意义是士大夫阶层内部的小众传播。需要指出的是,因为书籍资源稀缺,士大夫阶层特别珍惜书籍,喜欢藏书但不喜欢向外人借阅图书,这种藏书传统也阻碍了书籍的流通。从官方的“秘阁”到私家的藏书楼,都带着与生俱来的秘密性。唐以前的写本时期,手工抄写,数量不多,书籍理所当然地成为珍贵物品。雕版印刷发明以后,书籍的复本固然大量出现,但是流通的数量毕竟有限,加上版本不一,佚失现象不时发生,因而“人无我有,人有我优”的秘藏观念仍然存在。“藏书”但不“外借”,这是中国古代诸多藏书家的共通原则。例如唐代藏书家杜暹便秉持“藏书概不外借”的理念,在其藏书的每部书上都题有“家训”:“清俸写来手自校,子孙读之知圣道,鬻及借人为不孝。”[19]从“清俸写来手自校”出发,如果说要求子孙不要把书卖掉尚可理解,而借给别人也算不孝行为就未免过于吝啬了。

到明清时期,尽管书籍的印制出版已达到空前规模,但“藏书不借”的思想仍然占据主流。闻名于世的天一阁主人范钦就在天一阁下悬挂他手写的禁牌:“擅将书借出者,罚不与祭三年。”就是说,把书借给别人就有被暂停族孙资格的危险,这在封建社会是一种最严厉的处罚。这都是把图书看成是单纯的私有财产的反映。清代藏书家宋咸熙有藏书楼名“思茗斋”,乐意供人借阅。他在《借书诗序》中说:“藏书家每得秘册,不轻示人,传之子孙,未尽能守,或守而不借阅,而鼠伤虫蚀,往往残缺,无怪古本之日就湮没也。先君子藏书甚富,生时借抄不吝。熙遵先志,愿借于人,有博雅好古者竟能持蹭之,作此以示同志。”[20]书籍的作者是面向社会、面对历史,著书的目的在于流传给后代读者,不是为了归藏书家“独得”,因此,书籍应该“公诸世”,由社会共同保存,也只有社会共同保存,才不至于亡佚。要藏书家变“独得”为“公诸世”,就要走“流通”的途径,使一家独得变为大家共有。当然,这种“公诸世”的流通观念并非普世观念,即使将藏书“公诸世”予以流通,也只是在士大夫阶层的小众范围内传播。

2. 大众传播:报刊的印制发行

面向大众出版报刊,这同传统中国的书籍出版、邸报印行有着明显不同的传播路径。回顾历史,无论邸报印行还是书籍出版,其印刷发行量都非常有限,流传范围也较为狭窄。但时至报刊时代,这样的出版印制模式几乎湮没无存。报刊采用大众传播的方式,士人的写作“朝甫脱稿,夕即排印,十日之内,遍天下矣”。[21]可以看到,报刊写作不再是面对单个的亲朋好友或少数的士林群体,而是面向社会大众传播的书写文本。这也导致了书写重心的变化:报刊经营者为的是扩大销量和利润,不再唯士林群体是瞻,开始关注广大读者的阅读兴趣,从而形成面向大众群体、迎合大众趣味的书写文本出版模式。

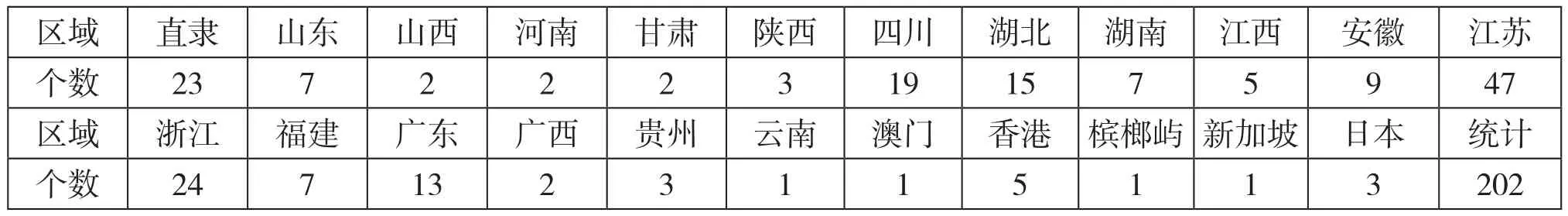

(1)面向全国的报刊发行网络。随着晚清报刊渠道的拓展和延伸,报馆在全国各地纷纷建立报刊销售网点以降低经营成本,加快了报刊的流通速度。同时,邮政运输技术的发展、报贩行业的出现都极大地提高了报刊的发行量。[22]例如上海的《申报》在创刊时便在上海设了22个代销点,并请人给上海各大商号上门送报,雇用报贩报童沿街售卖以提高销量。再如晚清维新时期的《时务报》,因为倡导维新变法思想风行海内,《时务报》在中国20多个地区设立197个分销店,并且在海外如日本、槟榔屿、新加坡等地也设有报刊分销处。由此可以看到报刊的大众传播性质。

表2 《时务报》各地分销点统计数字

(2)报刊发行数量巨大。报刊发行网络在全国的建设推广,让报刊发行数量也逐日递增。相对书籍而言,报刊发行量非常之大。以中国新闻史上第一种中文报刊《察世俗每月统记传》为例,它最初印数是600份,后增至900份。尽管相对以后的报刊而言印数并不算太多,但相对传统书籍媒介,印行数量已经不可同日而语。同为传教士报纸的《万国公报》1876年每期发行达1800份,到1897年每期达到5000份,再到1903年猛增到54396份。晚清维新派报刊《时务报》创刊一年之内,发行量便从最初3000多份增加到12000份,最高时发行量达17000份,成为晚清时期发行量最大、影响力最广的维新派报纸。再如商业报刊《申报》,创刊后以本土化经营和商业措施,4个月时间就使销量从起初的600份上升到了3000份,而到1911年《申报》日销量7000份左右,再到1922年即《申报》创刊五十周年之际,它的发行量已经达到50000份,其影响之广泛,同时期其它报纸难以企及,在中国新闻史和社会史研究上都占有重要地位,被人称为研究中国近现代史的“百科全书”。

结语

伴随着机械印刷术的引进,报刊已经具备周期出版、大众传播的技术条件。从书籍媒介到报刊媒介,晚清印刷技术的革新不但改变了中国社会知识信息传播的媒介形式,也改变了媒介从业者的书写内容和传播观念。相对书籍而言,报刊媒介凭藉“机械印刷”“周期出版”“大众发行”等特点打破了“藏之名山”“传之后世”的士人书写观念,催生了追求时变时新的“新闻性”媒介。此次媒介转型为晚清社会引进了一种新的传播模式和价值尺度,也引致中国诗人书写方式与书写观念的现代转型。