“大地飞歌”品牌视像传播探析

2019-10-17陈周硕

陈周硕

一、研究概述

(一)研究背景

视像的本质是一种符号,是负载或传递信息的基元,表现为具有某种意义的代码。[1]视像传播通过运用传播技术手段,以大众传媒为介质,将视像传播给受众以满足其视觉需求。利用视像符合大众审美便捷程度的优越特性和直观简洁特性来增加受众黏性,从而取得良好的传播效果,进而实现传播价值最大化。如今,随着传播技术的飞速发展、传播手段的更新换代,视像传播的方式和效果发生了巨大改变,在传播中的重要性更加凸显。

作为南宁代表性城市符号之一的“大地飞歌”品牌,其视像以和平鸽、音符和地球为原型创作呈现,作为视像实义符号,“大地飞歌”品牌视像以其简洁直观的形象设计表达出相对确定的涵义,寓意着友谊欢乐与和平发展,同时也向全球传递出呼唤世界和平与弘扬民族艺术的声音。经过二十余载发展,“大地飞歌”品牌通过民歌节、电视选秀、文艺晚会、承办活动等多种方式和途径所建构的视像产生了一定的传播效果,但作为政府性质的品牌打造,“大地飞歌”品牌视像传播由于其政治限度和传播限制性,传播效果逐年减弱,没能发挥其作为城市符号、东盟符号和民族符号的真正作用,未来发展陷入困境。

(二)文献综述

1.“视像传播”领域的现有研究

美国学者约翰·菲斯克介绍了三种全球最为著名的视像理论,并提出自己关于视像的“唯物主义”认识:即“正是摄影的发明——从静止的、活动的到电子的,经常被看作是当代视像文化的基础”。[2]美国历史学教授马克·波斯特认为,如果将视像研究作为媒介进行研究会带来丰硕的研究成果;而且,当其被作为一种信息传播工具在更广泛层面上研究时,能够更好地理解视像传播;另外,信息技术的创新发展为我们带来不同的视像文化,从视像转化到媒介意义重大。[3]

宋永琴以电视视像传播为研究对象,认为具有重要审美文化传播功能的电视需要被重视和开发视像传播的效果及能力,这是电视传播生态构建的基础;并且需要以此来挽救叙述主体表意的焦虑,进而实现传播生态环境的良性循环。[4]南长森、南冕对丝绸之路经济带建设与其沿线民俗文化视像传播之间互动的步骤与表现进行研究,认为“民心相通”是丝绸之路经济带上传播文化的关键,而信息沟通是实现传播效果最大化的桥梁,提出激励、竞争和引入机制的建设和实施是实现视像传播的创新路径。[5]魏文晴通过信息传播民主化、信息的变化所呈现的特征以及“视像霸权”与视觉文化传播的关系来探究视觉化传播对信息传播的影响,进一步指出媒介技术发展迅速、视觉化传播意识有待加强的当今社会生态下大众传播的职责所在。[6]葛菲对视像与现实的关系做了总结归纳,认为媒介技术的发展重建了我们与世界的关系,视像具有创造生活和人本身的巨大力量。[7]

学术专著方面,刘洪尝试将各种符号表现出的视像作为一个整体来建构一个新的视像观察平台以及属于自身的核心词汇和理论体系,用来揭示视像的传播机理,发挥其在跨文化传播、军事及监测领域中的作用。[8]

2.“大地飞歌”品牌的现有研究

李婷以《一声所爱·大地飞歌》为例,研究音乐选秀节目的特色、受众定位和微传播研究及其策略。[9]姜乐虹研究分析同一节目中体现出的地方声乐节目的发展现状和问题,以及创新与发展的方式。[10]李玉兵则是浅析了具有广西少数民族特色的元素在民歌节“大地飞歌”开幕晚会舞美设计上的应用,他认为特色元素与科技的结合可以增添新的形式,并且增加民族的归属感和认同感。[11]经过民歌节二十年发展,“大地飞歌”品牌打造陷入困境,黄芸芳提出需要回归“民歌节”本意,实现现代社会与民歌、中国民歌与国际民歌之间的交融,真正打造“天下民歌眷念的地方”。[12]进一步地,张强通过实证研究构建民俗旅游节庆品牌内容评价指标体系,对南宁国际民歌艺术节“大地飞歌”的品牌化水平进行研究,预测节庆发展趋势,提出未来应该如何建设节庆品牌。[13]陈羽峰分别从传播者、传播内容、传播媒介和传播技巧与民歌节的传播效果强弱进行分析,提出达到“真正传承与发展”的效果还需要依赖各个传播环节的变革与创新。[14]赵铁研究发现,利用广西地处东盟与中国交界的特殊地理位置和区位条件,有效构建中国—东盟合作框架和进行战略选择,可以为广西文化产业带来发展机遇,并提出发展策略要以孕育“中国—东盟共同价值观”为使命。[15]封殿国认为统一认识、结合供给侧改革思路是“大地飞歌”品牌在新常态下的发展路径之一。[16]

因此,本文将对“大地飞歌”品牌的发展及传播历程进行梳理,结合视像传播路径,分析“大地飞歌”品牌视像传播的现状和限度因素,进一步提出“大地飞歌”品牌未来开发及进行视像传播的建议,使其能充分地发挥作为视像符号的作用,为中国与东盟的政治氛围营造、经济快速发展和文化沟通交流作出示范和引领,具有极大的研究价值。

二、“大地飞歌”品牌视像传播演变路径

(一)视像建构及其传播特点

1999年,郑南和徐沛东为首届民歌节量身打造的会歌《大地飞歌》,经宋祖英传唱后红遍大江南北。而首届南宁国际民歌艺术节的举办不仅建构起“大地飞歌”视像,也开启了“大地飞歌”品牌的视像传播历程。

图1 “大地飞歌”品牌LOGO

“大地飞歌”品牌视像建构的最突出体现是以和平鸽、音符和地球为原型创作的LOGO,这个LOGO不仅代表了“大地飞歌”对和平的倡导,也表明了音乐无国界、民歌文化是全球共同文化资源的理念。

随着电视、互联网和移动端的发展,逐步丰富的大众传播媒介依靠先进的技术手段实现对信息的识别、量产及传播,为视像传播提供了技术支持和传播基础。1999年开始,每到金秋,当电视、网络、手机上出现了“大地飞歌”品牌的LOGO,南宁这座天下民歌眷念的地方将会举行一年一度的重大节日——南宁国际民歌艺术节,使得“大地飞歌”这一清晰直观、易于传播的视像更加深入人心。

纵观二十年“大地飞歌”品牌视像的传播和发展历程,可以看出其在传播过程中具有以下特点:

从视像本身来看,“大地飞歌”品牌视像不仅代表了南宁国际民歌艺术节这一节庆活动,更代表了对广西壮族民歌文化的传承和创新。

从传播者的角度来看,“大地飞歌”品牌视像由起初的政府主导向受众传播转变为以公司和市场主导向受众传播,但其并未在转变后做好进一步细化和品牌视像传播规划,品牌建构及传播方式不成熟,造成多个建构尝试以失败告终。

从传播的内容来看,“大地飞歌”品牌视像由起初以壮乡民歌为主向以壮乡民歌为主、并存有国际民歌及民歌新作新唱转变,以歌舞晚会为主的形式向聚集原生态音乐剧、嘉年华、选秀和比赛多形式转变。

从传播的媒介来看,由以前单一的依靠电视、户外广告传播向集合电视、网络、移动端的融合传播方式转变。

(二)视像传播开始的标志及其建构分析

通常将“大地飞歌”南宁国际民歌艺术节开幕式大型文艺晚会的创办作为“大地飞歌”品牌视像传播开始的标志。

1999年,自治区党委、人民政府决定将广西国际民歌节更名为南宁国际民歌艺术节,主办权由自治区政府移交南宁市人民政府。同年,南宁市人民政府和民歌节组委会采用了“借鸡生蛋”的运作模式,力邀中央电视台加盟,以此吸引海内外众多明星参演晚会。果然当年的南宁国际民歌艺术节“大地飞歌”开幕式文艺晚会成功举办,民歌节一炮而红,成为众多商家企业投资的目标。作为一个集文化、旅游、经贸等多领域合作交流为一体的综合性大型节庆活动的开幕晚会,通过全球的媒体进行传播,“大地飞歌”开幕式晚会无疑对打造“大地飞歌”品牌视像,提升知名度和发挥视像传播的影响力起着至关重要的作用。

随着经济的快速发展和改革浪潮的推进,2002年的第4届南宁国际民歌艺术节开始尝试改革办节机制,实行“政府办节、公司经营、社会参与”的市场化路径,逐步淡化政府全程操办和负担盈亏的做法。同年7月,南宁市人民政府注资成立国有独资公司——南宁大地飞歌文化传播有限公司,专门负责民歌节资金筹措、演艺活动策划和“大地飞歌”品牌视像打造。2004年中国—东盟博览会落户南宁,“大地飞歌”开幕式文艺晚会同时作为中国—东盟博览会开幕晚会,升级为国家级文化活动,由南宁市人民政府联合中央电视台主办,成为中国与东南亚民歌交流的平台。在十几年的发展历程中,海内外大牌明星和中外各地各族民歌云集晚会舞台。

2013年受中央政策改革和转变影响,“大地飞歌”品牌视像的建构环境发生了重大转变,作为中国—东盟博览会连续九年开幕晚会的“大地飞歌”文艺演出由南宁市人民政府转交南宁国际民歌艺术节组委会主办,并由组建于2013年的国资委控股南宁大地飞歌文化产业集团有限责任公司承办,逐步将以前户外大型、追求大手笔、顶级规格、明星汇聚的模式向室内剧场、操作简化、开支削减、启用本土歌手转变。

但是,“节俭办节”和“突出民歌”的一系列转变措施未能保持“大地飞歌”品牌的传播影响力和覆盖范围,品牌视像的打造陷入“难以逃脱”的困境。

(三)视像传播的发展现状

在二十余年发展过程中,除了“大地飞歌”开幕晚会外,还通过举办多次活动、采用多种艺术表现形式来建构和传播“大地飞歌”品牌。

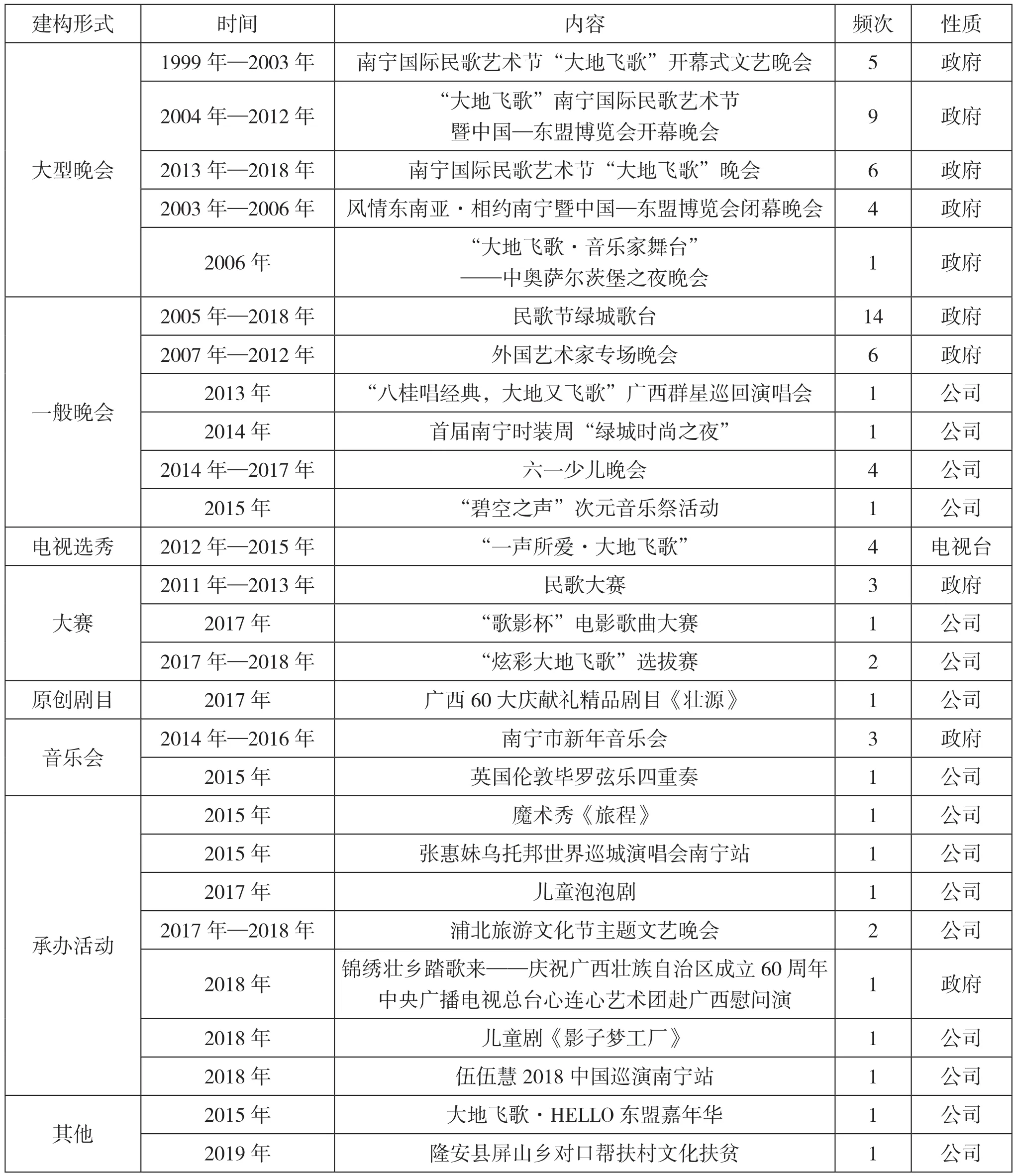

表1 “大地飞歌”品牌建构形式及内容梳理

二十年的“大地飞歌”品牌视像通过多种形式进行建构尝试,存续时间最长的是由政府主办、曾具有顶级豪华阵容的南宁国际民歌艺术节“大地飞歌”开幕晚会。2013年,中宣部、财政部、文化部、审计署、国家新闻出版广电总局等五部委联合发文《关于制止豪华铺张、提倡节俭办晚会的通知》,南宁市人民政府和民歌节组委会对晚会规模做出重大削减;同时,2013年的“大地飞歌”文艺演出结束了连续服务中国—东盟博览会开幕的九年历程,以及与中央电视台和北京派格传媒的合作模式。

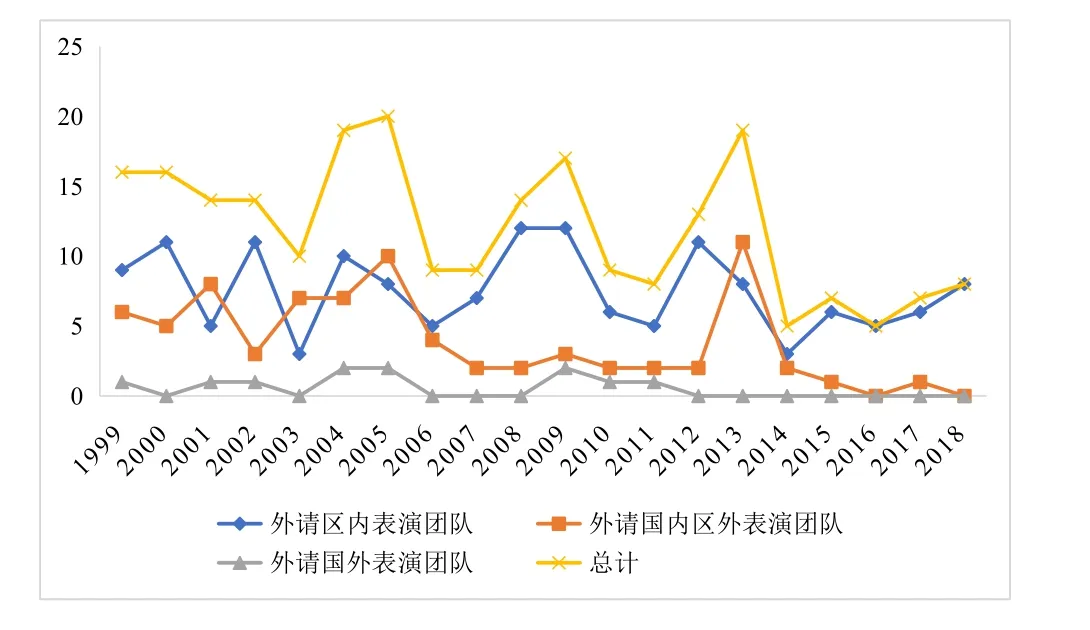

图2 1999—2018年“大地飞歌”开幕晚会外请表演团队数量变化趋势

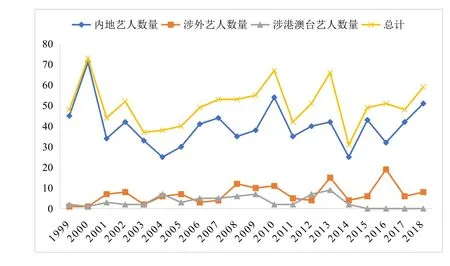

图3 1999—2018年“大地飞歌”开幕晚会艺人数量变化趋势

从2014年开始,“大地飞歌”开幕晚会不仅首次启用广西团队运作,而且由于经费筹措不足、不得再使用财政拨款等原因,晚会规模明显缩小。在2014年之后的晚会中,外请表演团队明显减少,内地艺人数量维持在平均每年38人左右,涉外艺人维持在平均9人左右,涉港澳台顶级艺人不再邀请。新政策的出台使得晚会资金筹措方式和来源发生了根本性转变,政府拨付经费呈指数型减少,大部分运作经费需要公司支付或通过广告自筹。随着中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会影响力的逐年快速提升,广告企业和商家愿意将宣传经费投入到“中国—东盟两会”中以获得更低的投入产出比和更好的传播效果,而“大地飞歌”开幕晚会对于商家和受众的吸引力均在逐年下降,很难再与“中国—东盟两会”相提并论,招商更是举步维艰。处在政策冲击和固有运营模式限制下的“大地飞歌”品牌视像传播,效果远不如前。

除此之外,现有的建构方式还有自2005年开始举办的民歌节绿城歌台,以及近年来新办的炫彩大地飞歌巡演晚会和承办浦北旅游文化节主题晚会,这些“小修小补”的建构方式对于“大地飞歌”品牌视像建构和传播的促进和维持作用并不显著。

性质上政府主导占据极大比例,自主创新的建构方式极少,这在很大程度上限制了“大地飞歌”品牌视像传播的进一步拓展;除此以外,建构范围主要集中在文艺方面,其他领域中“大地飞歌”品牌视像的建构及传播还需要进一步开发。

(四)视像传播过程的缺憾

1.政治限度下“大地飞歌”视像打造的不足

从1999年南宁市人民政府开始着手建构“大地飞歌”品牌视像开始,被定性为政府活动所采取的传播方式和传播路径,不论从内容、形式,还是审批、执行来看,“大地飞歌”品牌视像的打造都会受到固有因素的极大限制。

过去的品牌视像打造经费多是由政府财政或补贴为主、市场化运作为辅,2013年开始则需要极大比例地转变为公司自筹自融经费模式,但品牌积累的政治性使其不可能存有过多商业元素。其次,品牌建设的投入和产出不匹配,亏损是常态。另外,国有公司员工激励不足,人才缺失,对外依赖现象依旧存在且难以改变,这些都是 “大地飞歌”品牌视像打造需要突破的瓶颈。

2.“大地飞歌”向外传播的多重限制性因素

一般来说,政府大型文化活动可享有的最高效资源是政府政策和经费的直接支持,2004年中国—东盟博览会落户南宁,政府渠道和资源开始逐步向展会倾斜,这样使得一度依靠政府资源的“大地飞歌”品牌视像打造路径陷入困境,未能有效地发掘新的可利用资源,加之原本拥有的渠道和资源逐步减少,建设资金极度短缺,使得“大地飞歌”处于夹缝中生存的状态;而由南宁市政府一手打造建立起来的“大地飞歌”品牌视像又有其存续的必要性,所以也就造成了如今零散失序的发展现状。

另外,作为具有政治属性的“大地飞歌”品牌视像如若需要走出国门,扩大品牌的影响力和拓展更广的受众范围,除了需要大量经费外,政策支持尤为必要,但就目前情况来看,政策的转变使得支持的政策逐渐减少且项目发展经费短缺,进一步降低了品牌向外传播的便利性和可操作性,极大地限制了“大地飞歌”品牌视像的对外传播。

三、扩展“大地飞歌”品牌的视像传播价值

(一)丰富符号内涵,拓宽传播渠道

视像具有认知功能、传播功能、审美功能、社会阶层标识功能和自我实现功能等使用价值,但这五种功能并不同时兼具。在不同的传播渠道下通过发挥不同的功能或其组合功能,以达到产生不同功能效果的目的。[17]

因为有了民歌节,南宁成为“天下民歌眷念的地方”,作为“一带一路”战略中的重点城市和北部湾核心城市,城市政策的支持对于“大地飞歌”品牌的视像传播来说必不可少,同时更是品牌建设的基础保障。而“大地飞歌”视像作为城市符号,不仅在向世界宣传南宁,更是在向世界传递民歌文化。“大地飞歌”品牌视像同时作为中国与东盟十国民歌沟通交流的纽带,每一年的“大地飞歌”开幕晚会都会吸引同期出席中国—东盟博览会的各国领导人现场观看,以及通过东盟国家电视台、广播电台传播给东盟受众。作为向东盟传播的龙头品牌,“大地飞歌”不应将自身向东盟传播民族文化的方式局限在晚会这一种途径,还应该寻求融合多种类型的传播渠道,进行组合传播。

起源于壮乡的“大地飞歌”品牌视像,曾荣获“2005年度国际节庆协会(IF-EA)最高奖——综合类铜奖”、“最佳全程电视节目银奖”以及“最佳杂项多媒体银奖”等多个国际节庆大奖,成为将壮乡民歌品牌推向全球和全球民歌爱好者熟知“大地飞歌”品牌视像的桥梁,作为“民族符号”的“大地飞歌”品牌视像在不断寻求民歌文化传承的同时,也需要努力拓展向全球传播的新路径。

因此,作为符号的品牌视像,即便处于相对限制的发展环境中,依旧能够通过创新传播方式、更新视像定位来发挥其视像功能,提升和扩展品牌的视像传播价值。

(二)创新品牌视像,寻求持续发展

“大地飞歌”品牌视像历经二十余年发展,在老南宁一代的心中留下了深刻记忆,曾经观看过1999年南宁国际民歌艺术节文艺晚会的一位观众说过:“还记得当年在广西体育场,宽阔的舞台、新唱的民歌、汇聚的明星、炫酷的舞台技术,给那个年代的南宁人带来了前所未有的视觉盛宴!”如何创新“大地飞歌”品牌视像,寻求其适应环境变化持续发展,笔者认为可以尝试采取以下做法。

视像的一大魅力是能够将不可见的文化底蕴转变为可见可触的文化产品,“大地飞歌”二十年的品牌积淀完全可以开发出唤起受众民歌记忆、传承民歌文化的文创产品,但在实现这一转化的过程中,需要进一步思考如何提高文创产品中蕴含的价值和受众收藏这些产品的可能性。另外,名人唱民歌也是一种可参考的方式,利用“名人效应”来支撑品牌创作成本,一定程度上解决“大地飞歌”品牌视像建构的经费短缺问题;但是,一直以来的“大地飞歌”品牌建构采取并依靠这种单一方式,遇到政策或发展环境变化时很难承受住经费变动的压力。

因此,对于政府打造的品牌视像而言,需要通过整合现有文化资源、完善传播渠道、拓展传播领域,尝试搭建起一种新的立体的品牌视像传播模式,才有机会在不断变化的媒介环境中可持续发展。

(三)从基础“本像”,到内涵“非像”

尝试和探索采取从基础“本像”到内涵“非像”的建构,真正实现“大地飞歌”品牌的视像传播价值。现阶段品牌视像的建构已处于本像阶段,“大地飞歌”通过各种形式的品牌打造塑造了已经存在于人们眼中“像”的形式,人们所及所见所感的关于“大地飞歌”品牌的各类表现形式皆为本像。再进一步发展则为“常像”,其主要功能为社会化的传播,例如“大地飞歌”品牌在建构和向外传播中所创作的宣传画等。同时,社会环境因素也会对常像的传播产生影响。

如今需要尝试和探索“大地飞歌”品牌视像成为“超像”和“非像”的可能性,“超像”超越了一般的本像和常像,它的功能是起着审美或社会标识作用。[18]“大地飞歌”品牌作为城市符号、东盟符号和民族符号,就目前发展而言,并没有起到审美或社会标识作用,没能开发出蕴含在品牌中的文化和历史,没能更大范围地引起受众关注,也未能有效地形成人们印象中简单而普遍的信息形象符号。

非像是以“像”的形式承载着极为富贵化的社会内涵出现在人们面前的符号,起着一种象征作用。[19]“大地飞歌”品牌视像在未来的建构中需要努力发展成为具有极强象征力的“非像”。非像的传播影响力是巨大的,当已经成为相对著名本像和常像的品牌后,需要重点探求其在未来品牌视像的继续建构中如何能具有“非凡的表现”,使得只要一出现便会引起受众共鸣,并能起到社会标识作用的状态。