乡村振兴的学术脉络与时代逻辑:一个经济学视角

2019-10-08

习近平总书记指出,乡村振兴是党的十九大提出的一项重大战略,是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务,是新时代“三农”工作总抓手。(1)习近平:《把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手》,《社会主义论坛》,2019年第7期,第4-6页。加深对这一重大战略的理论认识,有助于遵循规律走城乡融合发展之路,推进农业农村现代化,实现脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接。本文从经济学视角,探寻乡村振兴的学术脉络与时代逻辑。

一、农业与乡村研究的学术史脉络:古典、新古典与马克思

农业与乡村发展学术史可追溯到古典政治经济学者对分工、农业与城乡关系的思考。

古典学者关注到资本主义初期劳动人口由农村向城镇的转移,并从农业分工局限与边际收益递减规律出发,阐释资本扩张驱动的乡村功能衰变与城乡分工重塑。威廉·配第(William Petty)观察英国情况发现,产业中心将有形财物生产转向无形服务生产,工业比农业利润高,商业比工业利润高,吸引劳动力由农向工、由工向商转移。亚当·斯密(Adam Smith)提出,农业的本质决定其难以分工,劳动力将转向市场及分工规模更大的城市。乡村市场的大小取决于附近人口密集和财富集中情况,城郊农村比偏远农村更易取得生产发展和技术进步。(2)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,郭大力、王亚南译,北京:商务印书馆,1972年,第15-20页。大卫·李嘉图(David Ricardo)认为,农业边际收益递减规律制约资本积累,引起谷物价格上升,拖累工业部门。他主张通过谷物进口自由化,协调工农发展,避免两部门失衡(“李嘉图陷阱”)。(3)大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,周洁译,北京:华夏出版社,2005年,第151-170页。托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)分析表明,传统农业受土地规模与报酬递减规律所限,人均收入增长动力不足,形成一种仅维持生存的低水平陷阱。废除济贫法与教区法,给予农民“行动自由”,有助于其迁移以寻求就业机会。(4)托马斯·马尔萨斯:《人口原理》,朱泱、胡企林、朱和中译,北京:商务印书馆,1992年,第53-57页。

在资本主义自由市场秩序建构中,伴随圈地运动、农民破产,农业部门与乡村经济在资本主义冲击下一度沦为工业与城镇附庸。古典学者对此有所觉察,并就城镇工商业反哺乡村经济以及如何抑制农业衰减趋势进行了一些思考。斯密发现,基于工农分离发展起来的城镇工商业,会因资本积累与竞争激烈而流向农村,“在那里创造了对农村劳动力的新需求,必然提高了农村劳动力的工资”。他认为,“在欧洲的大部分地方,城市工商业是农村改良和开发的原因,而不是它的结果”,工商业都市的增加和富裕“为农村的原生产物提供一个巨大而便宜的市场”;应推动商人投资于农村,进行土地改良,瓦解农村旧的封建体制和农村居民的依附状态,使之如城市般“有秩序,有好政府,有个人的安全和自由”。(5)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,郭大力、王亚南译,北京:商务印书馆,1972年,第371-379页。李嘉图则意识到科技对农业边际收益率递减的抑制作用,他写道,“幸好生产必需品所用的机器有了各种改进,农业科学中一些发现使我们放弃了以前的部分劳动,降低了劳动者的基本必需品的价格,这才阻挡了利润的下降趋势”;“增加生产和减少非生产性消费”有助于提高农业利润、扩大农业资本积累。(6)大卫·李嘉图:《政治经济学及税赋原理》,第84、105页。马尔萨斯强调,在扩大工业文明、增加城市奢侈品的同时,不应忽视农业,因为前者在增加粮食生产方面的成效并不怎么好。(7)托马斯·马尔萨斯:《人口原理》,第71-77页。法国重农学派(physiocrat)认为,财富源自农业,工业和贸易是非生产性的,只有农业才生产剩余;自由放任(laissez-faire)有助于农业规模化发展。因而倡导谷物贸易,支持对资本主义农场的投资与技术改造。(8)哈里·兰德雷斯、大卫·柯南德尔:《经济思想史》,周文译,北京:邮电出版社,2014年,第61-67页。

随着资本主义市场经济与社会化大分工在城乡全面扩张,古典学派及其追随者逐渐从对农业部门被动支撑城市工商业的单向认识,转向于从工农城乡融入现代市场体系的视角,审视农业、制造业和贸易的自然融合与均衡发展。如斯密所言,农业、制造业和贸易,过分突出任何一种都会间接妨害他们所要促进的那一种产业。一些国家不均衡增长的教训促使研究者开始重视农业的地位。现代主流经济学逐步形成共识,(9)保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》,萧琛等译,北京:邮电出版社,2007年,第584-585页。尽管工业化国家发展到一定阶段会存在客观的城乡收入差距,但不意味着要以牺牲农业为代价加速工业化:工业部门吸纳农业工人的同时也有使之失业的风险,农业部门通过现代化改造有潜力承载更多就业量;乡村发展与农业生产力提高,比过度强调工业化带来更多社会福利。

但是,面对农业向工业经济转型,技术进步带来的农业生产力提高,李嘉图以及晚期古典学者约翰·穆勒(John S. Mill)依然固守农业收益递减的信条,笃定技术开发不能抵消短期收益递减,因而在小规模农业和简单技术标准的范式下,很难对乡村现代转型与内生发展做出解释。(10)斯坦利·布鲁、兰迪·格兰特:《经济思想史》,邸晓燕等译,北京:北京大学出版社,2014年,第126页。穆勒发现制造业存在递增规模报酬现象,但对农业却依然认定其存在规模报酬递减,农场规模扩大不能带来同比例产出增加,并将其归因为资本和土地供给的不同。在折衷主义立场下,他主张控制人口增长以应对收益递减,在放任与干预之间权衡施策,以缓和城乡失衡与分配不公。新古典学派一度对科技与生产力进步带来的农业增长有所期待,阿尔弗莱德·马歇尔(Alfred Marshall)提到,科学发展及其在农业的运用,“差不多阻止了报酬递减的倾向”。(11)阿尔弗莱德·马歇尔:《经济学原理》,彭逸林等译,北京: 人民日报出版社,2009年,第2页。但是马歇尔与穆勒一样,承认技术进步创造增长条件,但依然认为农业及原材料收益递减法则不会消失。农业收益递减法则的认知限制,加之新古典学者集中于静态均衡分析,使得20世纪上半叶经济学者的研究极少涉及增长与农业发展,直到发展经济学的产生。

20世纪40年代后期兴起的发展经济学,致力于研究解决发展中国家的农业发展、工业化与增长问题。早期学者认识到欠发达国家市场不完善的结构困境,强调资本积累、工业化和进口替代,主张政府干预推进经济结构改进,导致了市场发育滞缓、农业及人力资本投资不足等弊端,乡村发展在现代化中的内涵与功能被忽略了。20世纪60—70年代发展经济学迎来新古典主义复兴,融入人力资本与农业发展、“干中学”与内生增长、制度变迁的理论内涵,重视市场与价格机制、制度与产权激励、技术与人力资本投资在农业现代化改造中的必要功能。20世纪80年代,新古典与结构主义的论战推动了发展经济学的繁荣,前者主张以市场手段达到均衡发展“次优”状态,但承认“大推进”“平衡增长”的合理性,后者形成结构—制度主义思路,探讨以需求、贸易、就业为中心的全面结构转变,倡导制度和经济相互作用下的农业与乡村发展、工业化与经济增长。培育现代农业、消除贫困、提升人民生活质量成为经济发展的核心内涵,各国学者因地制宜地进行新的发展经济学研究。最近20年,发展经济学沿着宏观与微观两个维度拓展,宏观涉及增长、贸易、发展战略与农村贫困的消除,微观研究集中于小额贷款、教育、健康以及其他社会项目在农民增收与乡村减贫中的实证效果。(12)张建华、杨少瑞:《发展经济学起源、脉络与现实因应》,《改革》2016年第12期,第134-143页。

农业增长与乡村发展内生动能是什么?发展经济学者突破农业收益递减法则,在工业化驱动下的传统农业向现代农业转型的意义上,赋予农业增长及乡村发展以现代化内涵,推动农业从马尔萨斯陷阱走向内生增长。(13)郭剑雄:《从马尔萨斯陷阱到内生增长:工业化与农业发展关系再认识》,《中国人民大学学报》2014年第6期,第77-87页。经典发展理论呈现的农业与乡村振兴逻辑有四种:一是以劳动力转移为标志的农业工业化改造与乡村发展。根据刘易斯(W. A. Lewis)、费景汉—拉尼斯模型(Ranis-Fei model)(14)费景汉、古斯塔夫·拉尼斯:《劳力剩余经济的发展》,王月等译,北京:华夏出版社,1989年,第60-70页。引领的二元经济理论,现代工业扩张推动农业劳动力向城镇工业转移,带来农业“土地—劳动”比例的提高、农业技术体系的建立、基于资本广化与深化的资本密集型农业的形成,最终使得农业人均收入脱离马尔萨斯陷阱,向工业工资趋同。刘易斯将乡村衰落归结为传统部门“零值劳动力人口”累积与“二元结构转型”阻梗,主张以工业带动现代农业与乡村发展。(15)威廉·刘易斯:《经济增长理论》,梁小民译,上海:上海三联书店,1990年,第78-90页。钱纳里(H. B. Chenery)提出的产业结构转换理论,表达了传统农业的工业化改造思想。(16)钱纳里等:《发展的型式:1950—1970》,李新华等译,北京:经济科学出版社,1988年,第112-120页。二是以人力资本投资为动力的农业现代化与农民增收。刘易斯—费景汉—拉尼斯模型强调工业化驱动的农业物质资本深化,但是舒尔茨(T. W. Schultz)认为,人力资本投资对农业改造更为重要,高生产率的现代农业要有高生产率的要素,包括现代物质投入品和能使用这些物品的人。人力资本是决定农业高速增长的关键因素,“离开大量的人力投资,要取得现代化农业的成果和达到现代工业的富足程度是完全不可能的”。(17)西奥多·W·舒尔茨:《论人力资本投资》,吴珠华译,北京:北京经济学院出版社,1990年,第16页。只有加大农业人力资本投资,才能实现农业高速增长与现代转型与人的发展,“有能力的人民是现代经济丰裕的关键”。(18)西奥多·W·舒尔茨:《经济增长与农业》,郭熙保、周开年译,北京:北京经济学院出版社,1991年,第92页。三是以技术进步为内生动能的农业增长与乡村发展。速水佑次郎(Hayami Yujiro)和弗农·拉坦 (Vernon Rutton)在《农业的发展》一书中提出了诱致性创新理论,将技术与制度的创新互动视为农业增长的内生动力。(19)速水佑次郎、弗农·拉坦:《农业发展的国际分析》,郭熙保、舰铭译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第57-63页。国家或地区的农业增长受不同资源禀赋制约,可通过工业部门诱致性技术创新来突破,如土地替代劳动需要机械与动力投入品,劳动替代土地需要生物化工与农业基础设施投入品。这一理论阐释了农业与乡村发展依赖的技术、基建与公共产品的供给机制。

在古典、新古典及发展经济学视野中,农业是工业化的自然起点和基础支撑;自由市场经济秩序的树立与国家现代化,经历从农业到工业、对外贸易,后者再反哺农业与乡村这一渐进的自然转化过程;人力资本投资与技术进步成为农业突破收益率局限实现内生增长的核心动力。与之相比,马克思(Karl Marx)不仅看到了资本主义形成演化中的城乡对立融合趋势、现代农业兴起的过程,而且从社会分工与生产方式变迁的自然规律出发,对农民、农业和乡村发展进行整体性辩证考察,研究了资本运行过程中的工农城乡关系,探寻农业与乡村融入现代文明的制度动能与生产力支撑,并从社会进步与人的自由发展的立场出发,提出了新的社会形态下未来农业生产与乡村发展的基本原则。

马克思揭示了城乡从分离对立到融合发展的演化规律,指出了城乡分离、对立的历史进步性和城乡融合的必然性。马克思首先看到,城乡分离由传统向现代文明的过渡而开始,“它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在”。最初的分工“首先引起工商业劳动与农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立”;(20)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,1972年,第25页。城乡分离又成为物质劳动和精神劳动的社会分工以及市场分工的基础,是“资本不依赖于地产而存在和发展的开始,也就是仅仅以劳动和交换为基础的所有制的开始”,即“一切发达的、以商品交换为媒介的分工的基础,都是城乡的分离”。(21)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《资本论》第1卷,北京:人民出版社,1975年,第390页。“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中,而在乡里所看到的却是完全相反的情况:孤立和分散。”(22)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第3卷,第57页。马克思进一步指出,消灭城乡对立作为社会统一的首要条件是可能的,也是工业生产的直接必需,更是农村人口融入现代文明的必要途径,“消灭城乡对立并不是空想,……日益成为工业生产和农业生产的实际要求,只有使人口尽可能地平均分布于全国,只有使工业生产和农业生产发生密切的内部联系,并使交通工具随着由此产生的需要扩充起来,才能使农村人口从他们数千年来几乎一成不变地栖息在里面的那种孤立和愚昧的状态中挣脱出来”。(23)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年,第264-265页。恩格斯(Friedrich Engels)将城乡融合视为由工业化带动的乡村城镇化过程,他描述到,“大工业企业都需要许多工人在一个建筑物里共同劳动;这些工人必须住在近处,甚至在不大的工厂近旁,他们也会形成一个完整的村镇。他们都有一定的需要,还必须有其他的人,于是手工业者、裁缝、鞋匠、面包师、泥瓦匠、木匠都搬到这里来了。……村镇就变成了小城市,而小城市又变成大城市。城市愈大,搬到里面来就愈有利,因为这里有铁路,有运河,有公路,可以挑选的熟练工人愈来愈多;由于建筑业中和制造业中的竞争,在这种一切方便的地方开办新的企业,……花费比较少的钱就行了;这里有顾客云集的市场和交易所,这里跟原料市场和成品销售市场有直接的联系。这就决定了大工厂城市惊人迅速地成长”,其他的农村在与城市的竞争中,可以雇到更廉价的工人,工业集中将继续下去,在农村中建立的每一个新工厂都含有工厂城市的萌芽。(24)恩格斯:《英国工人阶级的状况》,中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第2卷,北京:人民出版社,1975年,第320页。

马克思剖析了传统农业向现代农业的演化进程,指出了资本农业发展的技术与制度前提以及乡村现代化的经济内涵。他在描述生产方式变迁中的农业发展时指出,在原始方式下农业生产率高于工业,在资本主义蓬勃发展时期工业生产发展更快,但工业发展到一定阶段工农业差距将缩小——农业生产率必定比工业生产率更高。从演化中的主体与要素替代看,农场主被实业家、农业资本家所取代;农业转向大规模经营即积聚的资本经营,大工业科学的基础即力学、化学、地质学和生物学的发展促进了农业的生产率突破与规模壮大,“英国的大规模耕作比起法国的小块土地的分散耕作远为优越。因为一切现代手段和方法,如灌溉、排水、蒸汽犁、化学处理等等,如果不实行大规模的耕作,就不能有效地加以利用”。(25)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,1995年,第616页。从演化中的主导力量看,资本在农业上作为一种独立的、主导的力量,不是一下子普遍出现,而是逐渐在各个特殊生产部门内扩展,它首先占领的不是真正的农业,而是畜牧业特别是牧羊业之类的生产部门;(26)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《资本论》第3卷,北京:人民出版社,1975年,第903页。在大地产和大农业占支配地位的英国“比较暂时的投资,毫无例外地由租地农场主来进行”,“租地农场主以充裕的资本来经营土地,并作为真正的资本主义企业家利用雇农和短工的劳动”。(27)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社,1995年,第484-505页。从农业发展的工业驱动看,工业利润与价格机制起到重要作用。资本主义生产的发展推动资本进入农业(种植业)。在资本农业中,决定农产品价格的是劣等地的生产成本(避免劣等地抛荒)。农业越是发达,种子、肥料、牲畜、畜产品等要素,就越是作为商品加入农业而成为成本支出,使得农产品按较贵产品的生产费用出售。便宜的生产要以较大规模为前提。相比传统农业按低于价值出卖产品,在资本主义生产发达的国家,农产品的价格都提高到它的价值水平。从农业的特异性看,农业具有依赖自然资源与土地的特征。马克思指出,不管社会性质如何,农业发展总是同一个自然再生产过程交织在一起。(28)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第24卷,北京:人民出版社,1972年,第398页。土地作为农业基本生产资料与工具,对农业自然生产率和劳动生产率起决定作用。资本主义的土地制度,作为土地所有权的一个独特形式,是“受资本和资本主义生产方式的影响而转化成的形式”。但相比这个形式,资本及租地农场主的自由经营更重要。最后,资本农业带动的产业扩张及人口转型,推动了乡村发展的市场化与现代化。马克思指出,“在机器制造业、商业、运输业等等农业经济部门,有大批的人从事农业生产各要素的制造和输送,从事农业的相对人数,不能简单地由直接从事农业的人数来决定,有相当大一部分参与农业的生产者不直接参加农业,而摆脱了农村生活的愚昧,属于工业人口”;(29)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第26卷,北京:人民出版社,1973年,第542页。生产方式变革也是乡村现代化的广义内容,“压迫着我们的还有许多遗留下来的灾难,这些灾难的产生,是由于古老的陈旧的生产方式以及伴随着它们过时的社会关系和政治关系还在苟延残喘”。(30)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第2卷,第100页。

马克思对资本主义生产方式成长变迁中的城乡对立与融合、资本农业形成、乡村现代化进行了规律性探讨,阐释了这一变迁释放的巨大生产力价值。但另一方面,马克思基于资本主义生产关系本质,揭示了资本与工业扩张带给农业、农民与乡村自生发展的损害,并对未来新的社会形态下的城乡关系重塑与农业发展,给出预见性展望。其一,马克思从农民与土地分离或者城乡分离的角度,阐述了资本主义劳动力市场形成和商品市场扩大的进程中,资本原始积累对农业及城乡生态系统的损害。马克思的终极目标,还是要走向城乡融合,即在工业化造成城乡断裂之后,重建新的城乡生态循环体系。其二,马克思指出了资本主义扩张给农业及农民造成的掠夺或压榨。租地农业资本家榨取土地的自然生产率和农业工人的剩余劳动,“破坏着人和土地之间的物质变换,……从而破坏土地持久肥力的永恒的自然条件。这样,它同时就破坏城市工人的身体健康和农村工人的精神生活”。现代农业带来劳动生产力的提高和劳动量的增大,但又以劳动力本身的破坏和衰退为代价,“资本主义农业的任何进步,都不仅是掠夺劳动者的技巧的进步,而且是掠夺土地的技巧的进步,在一定时期内提高土地肥力的任何进步,同时也是破坏土地肥力持久源泉的进步”。(31)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第552页。他还意识到农业工业化改造引发的绝对失业及乡村凋零风险——相比城市工商业,乡村缺少农业之外的就业功能替代产业,“资本主义生产一旦占领农业,或者依照它占领农业的程度,对农业工人人口的需求就随着在农业中执行职能的资本的积累而绝对地减少,而且对人口的这种排斥不像在非农业的产业中那样,会由于更大规模的吸引而得到补偿”。(32)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《资本论》第1卷,第704页。其三,马克思认为,土地所有权形式不再重要,重要的是土地占有者和利用者像好家长那样,把土地改良后传给后代。资本主义对土地的掠夺式经营和对农业工人身体与精神的摧残,源自土地所有权与经营权的分离,“土地所有权本来就包含土地所有者剥削土地,剥削地下资源,剥削空气,从而剥削生命的维持和发展的权利”。马克思指出,“合理的农业同资本主义制度不相容(虽然资本主义制度促进农业技术的发展),合理的农业所需要的,要么是自食其力的小农的手,要么是联合起来的生产者的控制”,(33)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第25卷,北京:人民出版社,1974年,第872、139页。“如果土地所有权归人民所有,……使劳动条件变成一种独立于工人之外并同工人相对立的力量的基础,就不再存在了”。(34)中共中央马克思恩格斯著作编译局编:《马克思恩格斯全集》第26卷,北京:人民出版社,1974年,第108页。只有把农业建立在土地等生产资料公有制的基础上,才能有计划、合理地开发利用土地,并保障农业劳动者的自由全面发展。(35)程恩富、段学慧:《〈资本论〉中关于共产主义经济形态的思想阐释》下,《经济纵横》2017年第5期,第1-13页。

二、乡村振兴的政治经济学逻辑:形成、实现与改革探索

学术史表明,农业与乡村不是工业与城市的附庸,而是一国现代经济体系与市场分工格局的必要组成,它们拥有独立的发展内涵——乡村振兴是现代国家的应然选择。农业现代化与乡村振兴,是现代市场经济成长演进中工农、城乡从分离到融合这一自然规律的必然结果。二者离不开城市化和工业化的外部驱动,但其根本动能来自乡村内部的结构升级,包括人力资本投资、技术进步与制度创新。中国的乡村振兴战略,具有全球乡村现代化的一般内涵,但又有自己的政治经济学逻辑,它将农业、农民与乡村发展提升到国家现代化的战略优先地位,更强调乡村高质量发展的内生动能。

(一)乡村振兴战略的形成逻辑

新中国成立以来,农业与乡村的改革发展在国家现代化与经济市场化的演进历程中,一直是重要的战略交汇点。新时代乡村振兴战略的形成,有明确的政治经济学逻辑。

从改革与发展总体方略“下沉”看,乡村振兴是落实新发展理念,以供给侧结构性改革推进高质量发展的基础实现。改革开放以来,农村改革一直是中国改革的关键环节,农业农村发展是中国发展的战略基础。进入21世纪,中国推进发展理念变革,在科学发展观引领下,统筹城乡发展、建设社会主义新农村,构成这一时期乡村发展的战略要义;发展现代农业、发挥农业科技对现代农业建设的决定作用,成为加快转变经济发展方式在农业中的着力点。党的十八大以来,以习近平为核心的党中央科学分析经济社会发展规律,提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念,将实现城乡一体化、建设美丽乡村确立为新时代的乡村发展主题;加快农业现代化,推进农业供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能,推动供给侧结构性改革纲领在农业领域的贯彻实现。党的十九大之后,中国经济由高速增长转向高质量发展,贯彻新发展理念、建设现代化经济体系成为改革发展的基本方略。长期以来农业农村发展的内生动能没有充分释放,发展不平衡不充分问题在乡村最为突出,中央提出乡村振兴战略,更为强调农业农村的优先发展、乡村发展的新动能培育以及农业发展质量提升,是落实新发展理念与高质量发展要求的必然选择;而以农业供给侧结构性改革为主线,围绕一二三产业融合发展,促进乡村产业振兴,则为农业现代化赋予新的时代内涵。

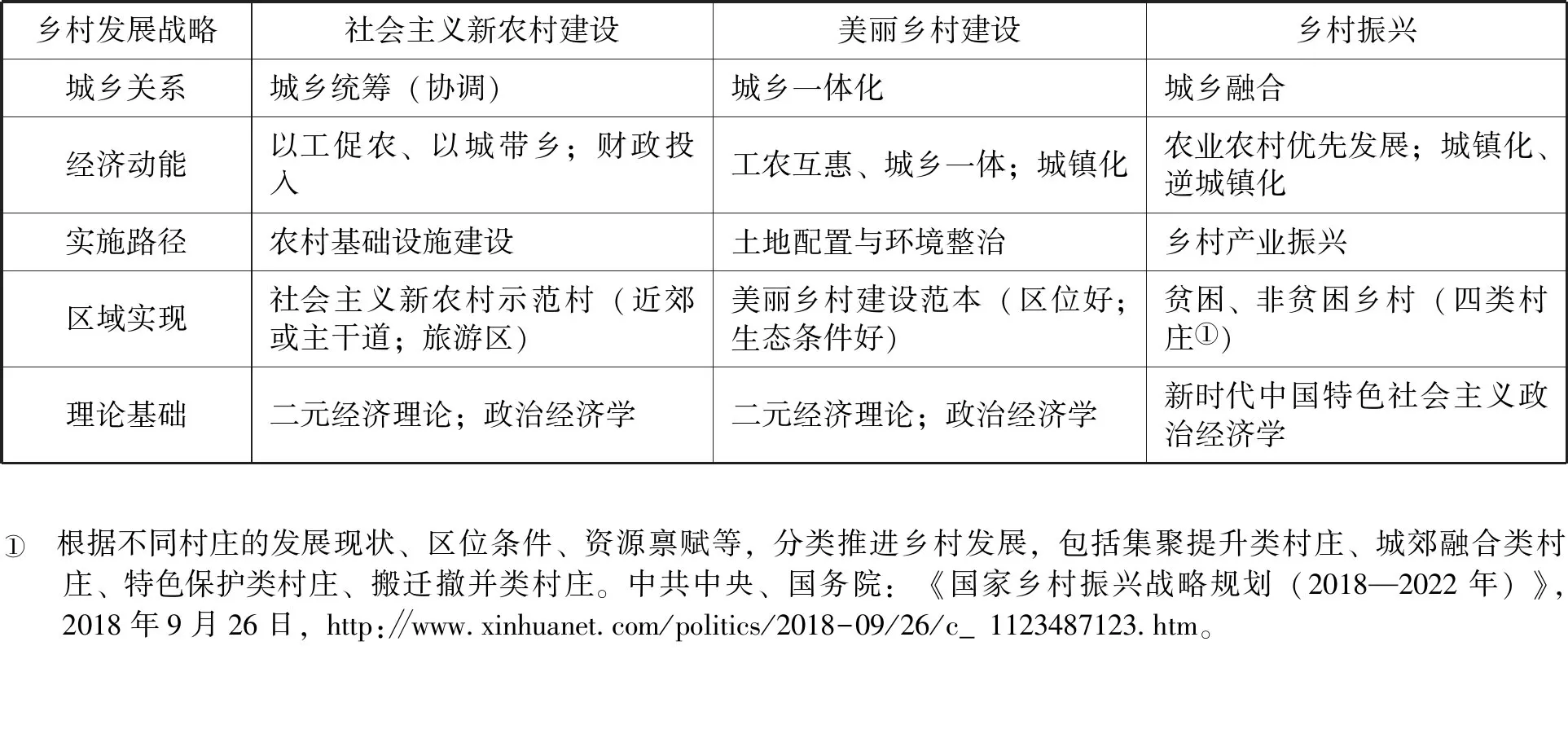

从农业农村发展战略“演进”看,乡村振兴实现了由政策主导、城镇化带动向城乡融合发展、乡村内生成长的动能转换。从城乡统筹下的新农村建设,到城乡一体化中的美丽乡村创建,再到城乡融合机制支撑的乡村振兴——农业农村发展战略的演进提升,是一个由外源拉动到内源驱动、从乡村建设到产业培育,从土地资源盘活到乡村经济繁荣的动能自生过程;战略实现的范围从优势村镇的样本示范扩展到覆盖贫困乡村的全域振兴,见表1所示。

表1 乡村发展战略演进中的城乡关系与动能嬗变

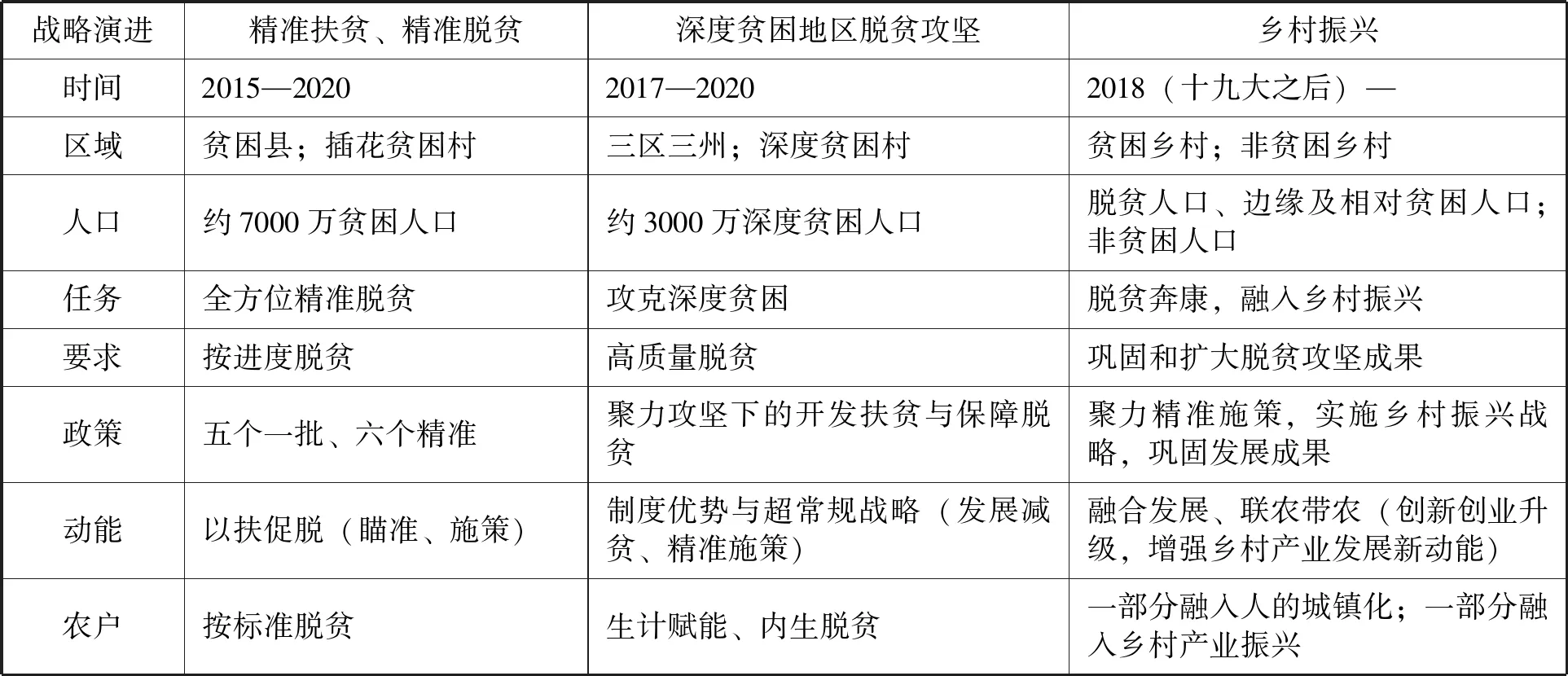

从脱贫攻坚战略“接续”看,乡村振兴是全国性的精准扶贫向深度贫困地区脱贫攻坚,再向全面脱贫奔康与可持续生计的任务升级。从精准扶贫、精准脱贫,到攻克深度贫困、推进乡村振兴——脱贫攻坚与乡村振兴的战略接续,体现了以人民为中心的发展减贫向兴村富农的任务递进与目标升级。从进度脱贫到质量脱贫,由收入脱贫到能力脱贫,最终消灭贫穷实现共同富裕,社会主义本质得到全面体现。脱贫攻坚作为乡村振兴的优先任务,为后者提供物质基础与主体动能;乡村振兴作为脱贫攻坚的接续战略,巩固了脱贫退出成果,保障了乡村发展和群众生计的可持续,见表2所示。

表2 脱贫攻坚与乡村振兴的战略衔接与任务接续

从社会主义经济基础“夯实”看,乡村振兴有助于中国特色社会主义制度的经济基础与党的执政基础在农村的进一步巩固。农业是国民经济的基础产业,乡村是党的执政根基。农业现代化、乡村发展、农户脱贫奔康,决定全面小康与共同富裕的成色与质量,也是检验社会主义优越性的关键指标。新中国成立后的土地改革、农业社会主义改造,实现了生产关系的集体所有制革命,确立了农民集体对土地等生产资料的所有权地位,建构起社会主义在“三农”的经济基础。改革开放之后,实行家庭联产承包责任制,推进了集体所有制实现方式变革,赋予农民以经营主体地位,实现集体所有制与市场经济的初步融合,巩固了社会主义在“三农”的经济基础。但是,随着农村改革红利衰减,现有农村制度安排与农业发展模式不再完全适应现代化、市场化、国际化要求,加之城镇“虹吸效应”,加剧了乡村发展的不平衡、不充分,弱化了社会主义的经济基础。“三农”成为经济社会发展与现代化建设的短板。实施乡村振兴战略,通过制度创新与科技赋能,打造一个农业提质增效、农村全面进步、农民全面发展的现代乡村升级版,对强化社会主义经济基础、维系国家农业安全意义重大。

乡村振兴战略的形成,是新时代中国高质量发展和经济体系现代化在农业农村的基础实现,是城乡关系由单向推动到融合共生的分工重塑,是农业与乡村现代化由外源到内生的动能转换,是以人民为中心发展理念在农户脱贫奔康中的全面体现。乡村振兴战略的形成,反映了中国共产党人围绕农业农村现代化,对执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的新的时代探索,是党对农业现代化、城乡关系演进、乡村发展自然历史规律的科学认知与实践运用成果。

新时代的乡村振兴战略,致力于在“三农”领域,从四个层面推进社会主义市场经济改革与现代化经济体系建设,强化社会主义经济基础:一是通过集体产权制度改革,推进社会主义集体所有制与市场经济的内生融合,保护、解放、发展生产力。二是通过农业供给侧结构性改革,发挥制度与技术双轮驱动作用,促进乡村产业振兴与经济现代化、国际化的深度契合。三是促进农户在乡村振兴中的产业融入,使之与产业龙头企业利益共生,融入产业链,接入大市场,实现生计赋能与现代转型。四是促进城乡融合与福利均等化,改变农户孤立、弱势地位,使之与城镇居民同发展权、同收益权,增强获得感,夯实社会主义在农村的经济基础。

(二)乡村振兴战略的实现逻辑

乡村衰退是当今全球的共同挑战,无论是美国、瑞典等发达国家,还是撒哈拉以南的非洲,城乡差距仍在扩大。《自然》杂志发表文章呼吁,全球城市化进程中应重视乡村振兴(Revitalize the world's countryside),改变“重城轻乡”做法,寻求乡村衰退的破解之道。(36)Liu yanshui and Li yuheng, “Revitalize the World's Countryside,” Nature, Vol.548, August 2017, pp.275-277.

党的十九大以来,乡村振兴取得了一些成果,但是任务依然艰巨,新的经济动能仍在培育中。当前农村发展不平衡不充分的特征突出,城乡发展差距大的局面有待根本扭转。国家统计局数据表明,中国2018年城乡居民收入比为2.69∶1,大幅高于全球约2∶1的比例,与中国2001年的2.90∶1相比还没有显著改变。(37)国家统计局:《2018年全国居民人均可支配收入28228元》,2019年1月21日,http:∥www.xinhuanet.com/fortune/2019-01/21/c_1210043114.htm。美丽乡村建设使乡村变得“宜居”“看得见乡愁”,但如何“宜业”“能富”“留得住人”,仍是亟待解决的问题。

相比过去的乡村建设,乡村振兴强调的是乡村“自生成长”“赶超发展”,它是新时代中国乡村的一场“五位一体”全方位变革,是社会主义现代化和中华民族伟大复兴在农村的普遍实现。实施乡村振兴战略,要在乡村贯彻新发展理念,培育现代化经济体系,在这一战略的实现逻辑中,产业振兴是根本、制度创新是引擎、惠农强农是目标。

1.乡村振兴,动能在产业兴旺。生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。产业兴旺为乡村振兴提供物质基础,为农民富裕提供可持续生计,是生态宜居、乡风文明、治理有效的经济前提。近年来新居建设、基建更新、村庄治理成效显著,村容村貌焕然一新,但农村产业发展却未有较大突破。从产业结构特征看,在绝大多数乡村,小农户进行分散经营,规模不达标;农业科技支撑现代农业规模化发展,仍停留于理念、形式,缺乏实效;推进一二三产业融合发展,在用地制度、生产组织上面临束缚;农业产业链“浅短”,据统计中国农产品加工率只有55%,低于发达国家80%的水平。(38)晏澜菲:《农产品加工业将迎来发展黄金期》,2019年4月11日, http:∥www.comnews.cn/article/ibdnews/201904/20190400002618.shtml。在一些美丽乡村示范点,新居美丽但产业“不美丽”,有景有房但无业无人。从产业经营效益看,农业“不赚钱”,投资“净赔本”较为普遍,农户生计以外出务工为主;粮食价格下降压力大,即使增产也难以保障农民持续增收,村镇非农产业匮乏,收入支撑作用有限。乡村产业如何兴旺?现代化产业体系的内生培育是根本,农业转型升级是重点,小农户融入现代产业与大市场是关键,发展“互联网+”农村实体经济,“农业+”新型业态,有望破解小农经济分散弱小、单一低效的困境。

2.乡村振兴,引擎是制度创新。有效率的制度安排是经济发展的前提。(39)Douglass C. North,“Institutional Change and Economic Growth,”The Journal of Economic History,Vol.31, No.1,1971,pp.118-125.经济增长的源泉是分工,分工取决于市场范围,市场制度孕育出现代城乡文明。从家庭承包制的“第一次飞跃”,到当前的承包地三权分置,土地制度改革,激活了农户家庭生产的动力、精耕细作的“匠心”,释放了土地与农业科技的效能。但是,当前基本经营制度“红利”已衰减,乡村振兴需要新一轮的制度机制变革。一是在制度变迁上,寻找集体产权制度的有效实现,推进小农户“高回报地”垦殖于现代大农业产业链,乡村创业者“低交易成本地”融入开放大市场;通过乡村现代市场体系建设,激活沉寂的集体资源、资产,催生现代化经济体系的内生成长。二是在机制设计上,切实推进“征地、集体经营性建设用地入市、宅基地”三项制度改革,打破城乡藩篱,形成有利于城乡融合发展、农民融入乡村振兴的体制机制。过去由于忽视了乡村的内生发展,农村被动依赖城镇带动,农业要素流失,出现“土地抛荒”“乡村空心化”现象。乡村振兴强调以乡村为本的发展,但受限于地理封闭、农业弱质以及人力资本匮乏,乡村发展所需要的创新资源集聚、产业链发育,很难由自发市场自动实现。通过国家战略支持,乡村可以在城乡融合、产业对接、市场统一中,获得市场化与现代化的内生动力,实现“后发兴起”。政府主导的公共资源城乡配置均等化,“三农”公共产品供给,将为乡村的“市场构建”“现代产业成长”提供必要的软硬件前提。通过乡村振兴制度创新,培育新型经营主体,实现集体所有制与市场经济的融合,为乡村发展进行市场化赋能;激发农村企业家精神,使之成为乡村振兴的活力之源。

3.乡村振兴,取向在惠农强农。乡村振兴的本质是农户振兴与农民富裕。通过乡村振兴实现富农惠农,是新时代中国特色社会主义的本质要求,是社会主义制度优越性的集中体现。当前乡村建设的惠民效应仍未能充分发挥。一是,乡村经济支撑不了农民持续增收。由于缺少高附加值、高分享度的农村产业,外出务工是农民收入的主要来源;城乡的固有差异,决定了城乡居民在不动产、金融资产、养老金账户等方面的财富积累差距,农村家庭的资产性收益渠道匮乏。二是乡村建设未充分重视农民现代化。过去以土地综合整治为抓手的乡村建设,注重村庄更新、新居打造与环境整肃,往往忽略农民生计转型、文化提升与福利保障。农户在职业发展、大病医疗、信息共享上获得感不足,社会尊严、岗位体面感与城镇市民差距较大。农民在人的现代化进程上较为滞后。新时代的乡村振兴,是以农民为中心的乡村发展,通过解决农村发展不平衡不充分问题,满足农民对美好生活的需求。为此应落实新发展理念,建设农村现代经济体系,打造乡村振兴的惠民富农体制。第一,树立乡村振兴的惠民导向。从文本层面的法律、文件、政策,到操作层面的执法、管理与农户行为引导,都以农民持续增收与“人”的现代化为价值标准。将富民惠民、农户生计转型,作为乡村工作考评核心指标。第二,形成乡村产业发展的减贫增收机制。农村经济增长与产业发展必须围绕农民减贫增收发力,产业创新要与扶贫惠民融合。防止以乡村振兴之名“上项目、要资金”,导致“资本赚钱、农民贫困”。重点发展农户切实受惠的产业,如电商农业、一三融合农业、劳动密集型服务业。利用乡村振兴资金,投入设施农业、养殖、光伏、水电、旅游等产业项目,折股量化给村民,使之分享可持续的资产收益回报。优化基础设施与市场环境,降低制度性交易成本,激发农民产业创新的内生动力。第三,确保农民分享乡村改革与创新的“红利”。在新一轮农村土地制度改革、乡村振兴政策创新中,农民应该成为主要的受益群体,释放其改革创新的主体意识与行为潜力。在农村信息化以及农业科技革命中,农民应是创新市场的场景主体,是创新成果的检验者。第四,推动农民“人”的现代化。“人”的现代化,是一种“发展能力保证”,也是一种“阶层差距收敛”。提升农民文化素质与人力资本,使之转型为有理想、有文化、有务农经商技能的现代农民;提升农民社会地位、消费质量、幸福指数,使农民走出法治淡薄、乡风陈旧的环境,摆脱陈规陋习,进一步激发生产生活积极性。

(三)乡村振兴战略的改革逻辑

乡村振兴是一场新时代的乡村生产关系变革,变革导向是集体所有制与市场经济的有效融合,焦点则在集体产权制度改革。乡村集体资源及资产包括三类,一是土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂资源性资产,二是房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体企业资产份额、无形经营性资产,三是公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等非经营性资产。(40)中共中央、国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,2016年12月26日,http:∥www.xinhuanet.com/politics/2016-12/29/c_1120216470.htm。从改革的逻辑看,集体所有制只有按照现代集体产权制度运行要求,实现为分散的、微观的、有经营自主权的产权主体,才能适应市场经济运行、技术创新与现代经济体系发展的内在要求,完成集体所有制与市场经济的内生融合。集体所有权代表(集体经济组织)向微观主体的授权与分权,基于资源资产分类,有多种实现路径或方式:一是经营性资产入股进入集体企业或由集体组织集中利用;二是土地等资源性资产(承包权或使用权)出让给农户,部分未承包地由集体组织集中开发或招标开发;三是在集体建设用地中,宅基地使用权出让给农户,集体经营性建设用地出让、入股到集体企业,也可通过出让、出租或入股等“入市”路径,由城乡工商资本进行合法合规的产业化利用。(41)于祥明:《土地管理法修改亮点:集体经营性建设用地可直接入市》,2019年8月27日,http:∥news.cnstock.com/paper,2019-08-27,1218650.htm。

新中国成立以来,集体所有制在市场主体建构意义上的微观实现,分四个演进阶段。第一阶段,新中国成立后经过社会主义改造,乡村资源由集体直接配置。第二阶段,改革开放之初实行家庭承包责任制,集体赋予农户“短期、有限”的承包经营权或使用权,但不能流转。第三个阶段,改革开放不断推进,集体组织将农用地承包经营权、宅基地与经营性建设用地使用权“长期、免费、相对完整”出让给农户成员——形成了“权利相对完整”的农业经营主体,即承包农户、家庭农场、宅基地使用家庭;此外,集体组织也将部分未分包土地出让、入股到集体企业、农垦集团。在这一阶段,承包农用地可进行流转与规模化经营,但集体建设用地使用权向外流转受到法律限制。第四个阶段,在“入市”政策的试点地区,集体组织可将经营性建设用地,以出让、出租或入股方式,流转给集体组织之外的城镇工商资本,后者也可将承包权、使用权、收益权在二级市场上入市流转。最近《土地管理法》修正案的通过,破除了集体建设用地不能直接入市的二元体制,为形成统一城乡用地市场放松了法律前提,将在城乡土地统一配置的意义上,推进集体土地所有制与市场经济的融合。此外,集体土地发展权作为一种“用途权或开发权”,正逐渐从所有权中分离出来,以增减挂钩或指标交易方式,在当前的乡村用地市场化盘活以及产业用地供给中彰显出其配置功效。

在集体所有制实现方式变革逻辑下,集体土地制度改革——尤其是对集体建设用地流转方式的探索,为乡村振兴中的土地配置与乡村建设提供了两种实现路径与操作模式。一是工商资本主导的乡村建设与产业发展模式。集体建设用地通过“入市”或其他流转方式,由民营土地开发公司承让承租、流转利用,进行土地综合整治与林盘整理,在给予农户住房安置之后,利用节余土地开展乡村产业运营。这一模式发挥了资本的效率,但也带来农民利益受损的风险。在农村基层党组织的领导下,发挥好集体经济组织对土地所有权能的维护与监管职能,是防控此类模式风险的根本保证。二是集体组织(集体企业)主导的乡村建设与产业发展模式。集体建设用地预留或流转,进入集体组织控制的土地平台公司,由之集中开发,进行住房修建、村庄建设、产业化运行,或者通过公开招投标等方式发展现代农业项目,这一模式有助于维护集体利益,克服资本盲目逐利的风险,但也存在农民短期利益难以协调、企业治理水平与运行效率低等弊端。推动此类平台组织发展转型为现代公司将是未来方向。

宅基地制度改革是乡村振兴战略背景下的土地制度改革焦点。推进宅基地制度改革,适度放活宅基地和农民房屋使用权,有助提升农民的土地综合收益,增加乡村振兴用地。在资金短缺、土地闲置多、产业前景好的乡村,引导社会资本参与宅基地的盘活利用,可以产生显著的减贫兴农成效。但是,社会资本参与宅基地盘活利用,可能产生过度侵占宅基地,损害村民居住权益的风险,中央文件也强调,不得违规违法买卖宅基地、建设别墅大院和私人会馆。为有序引导社会资本参与闲置宅基地盘活利用,平衡宅基地市场化利用与乡村用途管制的矛盾,我们提出三点思考。第一,引入“红线制度”,探索制定宅基地用途管制红线,平衡好宅基地的农户居住保障功能与市场利用价值。一方面“严格实行土地用途管制”,设定宅基地农用、居住使用的最低量标准及空间分布“红线”,强化农户居住保障功能,守住乡村发展的土地安全线。另一方面,在管控基线之外,盘活闲置宅基地,引入社会资本参与“线外”宅基地的入市流转、产业利用,为城乡产业链、一二三融合产业链的发育创造弹性土地供给。第二,实行“分类盘活”,精准引导社会资本参与宅基地盘活与市场化利用。对城中村、城郊村,或大都市远郊的宅基地,在严格遵守用地红线的前提下,允许社会资本按市场规则参与宅基地的非农化流转或盘活利用,考虑农户长期生计利益给予补偿;对远郊乡村宅基地,鼓励社会资本下乡盘活宅基地,发展乡村高附加值产业,但谨防破坏耕地与生态红线。对毗邻旅游景区、特色资源富集的乡村,有序引导社会资本参与宅基地利用,发展乡村旅游、特色农业;对缺乏特色资源的乡村,鼓励资本下乡开展宅基地土地整理。第三,做好“系统监管”,合法有序推进闲置宅基地的市场化配置利用。在宅基地制度改革与乡村振兴战略框架下,引进社会资本和产业项目,系统审慎地推进闲置宅基地的市场化流转。严守“土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损”三条底线,坚持“不影响农民居住权益”基线,遴选闲置宅基地进行适度盘活。做好宅基地产业化利用监管,确保社会资本参与宅基地开发利用,不破坏生态本底与资源环境。建立健全宅基地租赁、出让(转让)、抵押、作价入股的交易平台与交易秩序,构建农户对宅基地市场化利用的中长期收益分享机制,抑制农户在宅基地流转中的“短视行为”与“失信行为”。

三、乡村振兴的一个微观注脚:脱贫农户融入乡村产业振兴

产业兴旺是乡村振兴的经济基础,是解决农村一切问题的前提。(42)国务院:《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》,2019年6月28日,http:∥www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/28/content_5404170.htm。一方面,乡村振兴的目标取向是农民的全面发展,产业振兴承载农户的生计保障功能与生计发展使命。通过产业联农带农,把农业产业链的增值收益、经营机会赋予农民,有助于发挥支农惠农、强农富农效应;另一方面,乡村振兴的微观动能源自农民的现代化与市场化转型,产业振兴离不开新型经营主体的培育。促进小农户与现代农业有机衔接,与城乡市场有效对接,推动脱贫农户融入乡村产业振兴,是农户现代化与农民全面发展的内在需求,又是乡村产业振兴的主体保障。以就业效应大、附加值高的乡村新业态为载体,促进乡村产业振兴与农户生计转型融合,是提升产业脱贫质量与可持续性的根本途径。

(一)脱贫农户融入乡村产业:乡村振兴接续精准脱贫的内在要求

1.脱贫攻坚进入决胜阶段,亟待以产业振兴巩固脱贫成果,保持农户生产就业稳定。在相当一部分贫困退出村,外出务工构成农户脱贫的主要收入来源,集体经济增收贡献有限;(43)杨光:《壮大农村集体经济助力脱贫攻坚》,《农民日报》2017年2月20日,第002版。一些农户的小规模种养业遭遇技术与市场困境,经营风险正在显现。(44)潘文轩:《积极防范与化解产业扶贫风险》,《学习时报》2018年3月9日,第A2版。在一些产业不兴、空心化严重的乡村,农户大多选择“打工脱贫”,这在短期内有助于加快脱贫进度,但却影响了乡村产业根基;长期看,一些农民工因人力资本层次不高、务工增收不稳,有可能转化为城市隐性贫困,或者滋生“回乡返贫”的风险。推进乡村产业振兴,把小农生产引入现代农业发展轨道,确保脱贫农户“有业可续”,使之实现与外部市场的有效衔接,既是破解乡村产业不兴、劳动力难留的关键,也是当前稳定脱贫成效、提升脱贫质量、管控返贫风险的重要保障。

2.以乡村振兴接续与巩固精准扶贫,必须主动推进脱贫农户融入乡村产业发展。乡村振兴带动脱贫农户致富不是一个自发市场过程,增长减贫的“涓滴效应”有时会失效,乡村产业发展未必总能惠及生计能力弱的那部分脱贫人口。一些地区以区域发展之名上项目、要资金,经济增长了,贫富差距却拉大了。(45)习近平:《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》,《党建》2017年第9期,第4-6页。脱贫人口参与少,乡村产业发展缺乏劳动活力,影响乡村振兴的经济动能;脱贫人口不能融入乡村产业,难以获得长效生计,可能再次返贫。积极推动脱贫人口在乡村振兴中的产业融入,关系到稳定脱贫与防控返贫,决定全面小康社会的成色、乡村振兴战略的实施成效。

(二)脱贫农户与乡村产业融合共生的经济性质

1.乡村产业与贫困农户具有存续发展的内生契合性。一方面,乡村产业是一个多层次的业态综合体,既包括作为国民经济基础的农业(如粮食生产及其他种养业),也包括作为现代产业增长点的乡村工商业和一二三融合新业态。单一的农业生产具有先天弱质性,分工组织难以有效展开,存在生产率的相对劣势,(46)高帆:《中国农业弱质性的依据、内涵和改变途径》,《云南社会科学》2006年第5期,第49-53页。偏向于吸纳收益率要求不高、人力资本层次较低的劳动力,其中相当一部分是来自半(弱)劳动力集中的脱贫农户;一定规模化的种养业,大都由种养大户、家庭农业来经营,农产品深加工、乡村旅游、工商经营等非农产业,要由人力资本层次较高的乡村创业者来主导——产业脱贫与务工脱贫农户是其潜在主体。另一方面,脱贫农户呈现显著的结构化特征。以半(弱)劳动力为主甚至无劳动力的贫困户,要实现稳定脱贫,除了政策兜底,也离不开来自农业生产或集体收益的生计保障;而缺少发展机会致贫的全劳动力家庭,在通过务工或生产摆脱贫困之后,只有融入乡村现代产业链,才能实现生计可持续。2013—2020年中国将有1亿人左右的农村人口摆脱绝对贫困,但经估算仅20%的脱贫人口能实现稳定城镇化,绝大多数脱贫农户要以乡村产业作为生计保障与现代化载体支撑。(47)全国人民代表大会常务委员会专题调研组:《关于脱贫攻坚工作情况的调研报告》,2019年2月28日,http:∥www.jcrb.com/xztpd/ZT2019/201902/SSJDJ/SSJRD/FPGJXG/201902/t20190228_1967786.html。

2.乡村产业与脱贫农户具有成长共生的条件一致性。其一,乡村产业培育中的市场机会捕捉、业务空间扩张与脱贫农户生计选择的视野拓展都要以破除信息藩篱为前提,根本路径是信息科技赋能(如电子商务培训与电商平台对接)。其二,乡村产业运行中的交易时距压缩、流通成本消解与脱贫农户商品生产的市场可达都要以完善基建交通为支撑,关键节点在乡村冷链物流(如农产品冷链物流的供应链前置,解决乡村“最先一公里”问题)。其三,乡村产业发展中的虫害疫灾防治、市场风险缓释与脱贫农户规模化经营的商业存续都以补齐公共服务短板为保障,核心诉求是农技精准服务(如家禽牲畜疫病防治,特色种植技术指导)。其四,乡村产业扩张中的产业链成长、城乡联接融通与脱贫农户产业链的内生融入均以龙头企业与生产性服务业为牵引,着力点是农企契约设计与农业服务模式创新(如返租倒包、农业生产托管)。(48)美国农业劳动力只占劳动力2%,但农业服务人数占劳动力10%以上,农业服务业分工外包将是现代农业发展的基本规律。参见张天佐:《农业生产性服务业是振兴乡村的大产业》,《农民日报》2018年11月17日,第003版。其五,乡村产业现代化中的创新精神集聚、人力资本提升与脱贫农户产业经营能力的生成均以精神脱贫与技能学习为动能,有效策略是能人带动与农户“干中学”(如种养大户的示范效应,产业瞄准的技能培训计划)。(49)农村“能人”个人条件较好,凭借经济优势在当地形成一定威望,在信息闭塞的贫困乡村和农户群体中更容易产生带动效应。钱学明:《产业扶贫要用好“能人”》,《人民日报》2017年11月8日,第19版。上述条件的系统实现,从电商平台、冷链物流建设,到农业生产性服务在乡村集聚,都需要农户生产经营达到一定的规模阈值、质量门槛与分工边界;但是农户经营的规模化又离不开上述条件支持——在产业贫瘠的乡村,二者互为因果累积,容易陷入低水平均衡陷阱。(50)笔者在一些乡村调研发现,贫困农户受限于土地条件、经营能力,大多从事小农经济与分散经营,农副产品规模小、质量参差不齐,不符合电商上线要求,达不到冷链物流与农业服务发展的市场容量,后者又制约贫困农户生产的规模化与产业化,陷入产业不兴与农户散弱的低水平均衡陷阱。这里借鉴了发展经济学“循环累积因果”“低水平均衡陷阱”的理论。参见G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: Gerald Duckworth, 1957, pp.3-6; Richard R. Nelson, “A Theory of the Low-Level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies,” The American Economic Review, Vol.46, No.5, 1956, pp.894-908.破解陷阱,需要综合施策,实现全产业链、供应链与技术链培育,促进脱贫农户在龙头企业带动下的规模化生产。

3.乡村产业与脱贫农户的融合发展,不是一个自发市场演进过程,而需要外生力量推动、适宜的制度与政策支持,以打破分割状态的低水平均衡陷阱。从动能重塑上,由城镇化的单向拉动——富余劳动力的城镇转移带来农村土地的集约化与产业化利用、农户务工脱贫,转向城乡融合的双向动能——一方面人口城镇化带来乡村产业用地集聚与务工脱贫,另一方面城镇资本及市场要素“下乡”、返乡农民工“逆城镇化”,推动农业的现代化改造、乡村工商业发展以及农户产业脱贫。城乡融合驱动农户融入乡村产业,一般有三个路径:进城务工脱贫者返乡创业经营;城市产业链与供应链接入乡村产业及小农户,形成城乡产业链;工商资本下乡,创新产业组织,优化基建与公共服务,带动农户就业或经营。从战略支持上,考虑乡村产业多功能与脱贫农户异质性的分层契合,应发挥政府的战略集成功能,给予精准政策支持。一是依托城乡融合动能,从基建公服打造到产业链培育、农户能力提升,推动乡村产业资源集成配置与业态创新;二是甄别不同类型的脱贫户与乡村业态,着眼于生计保障与生计发展,选择不同的产业链融入目标,识别融入的关键制度与资源障碍、技术及能力短板,给予精准施策。从国际案例看,政府给予科技支援、资金支持的农业现代化改造,乡村产业的非农化与多样化发展,是产业振兴与农户发展的重要路径。例如,美国自上世纪中期通过廉价土地供给、财政援助,从城镇引入制造业,实现乡村产业的多样化;生物研究所之类的科研机构进行农业新品种研发,普及农业机械化,推进了农田经营的集约化、信息化与自动化;2015年联邦政府实施“乡村发展”计划,向乡村产业经营者提供了2970亿元贷款和津贴并进行技术援助。据统计,美国当前乡村服务业和制造业为乡村居民提供了超过70%的就业岗位。(51)李晴、叶勉:《美国乡村发展的四个阶段》,2018年8月6日,http:∥www.upnews.cn/archives/39748。

(三)产业链经营及能力转型:脱贫农户融入乡村产业振兴的有效路径

1.脱贫农户融入乡村产业振兴,最有效的融入方式是产业链入。大力开发农业多种功能,延长产业链、提升价值链、完善利益链,通过保底分红、股份合作、利润返还,让农民合理分享全产业链增值收益。(52)中共中央、国务院:《关于实施乡村振兴战略的意见》,《理论参考》2018年第4期,第4-15页。脱贫农户融入乡村产业链,应是一种有效的产业链经营:第一,脱贫农户不是零散、偶发的个体经营或就业参与,而是一种深入稳定的产业链经营,只有占据乡村产业链的某一生产经营环节,脱贫农户才能获得长效收益。第二,脱贫农户不是被动联系产业链,而是通过生产经营或技术能力的提升,主动经营产业链并分享收益。若缺少融入内生动力以及对产业链的经营能力,脱贫农户就难以进入乡村产业链“核心环节”,被排斥在乡村产业振兴的“圈层之外”。

2.脱贫农户融入乡村产业链,要有一定的内生动力、联结方式与实现条件。脱贫农户作为刚摆脱贫困、发展能力弱的小农群体,受限于人力资本及务农经商技能不足,生计资本、市场渠道、社会关系匮乏,往往缺少产业经营内生动力,市场视野与产业意识不足,造成产业链融入的“动力桎梏”。乡村区位、资源禀赋、基建与公共服务、产业组织发育与政策环境、乡村信息网络与文化习俗,也会影响脱贫农户的产业融入成效。全国工商联调研发现,很多地方产业扶贫只开发初级产品,没有深加工,脱贫户在政策倡导下开展产业经营,也多是种植、养殖等初始环节,收益率低且不稳定。(53)郝红波:《代表委员谈产业扶贫,结合市场是难点也是关键点》,2017年3月8日, http:∥www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201703/08/t20170308_20813330.shtml。脱贫农户能否有效融入乡村产业链,生计能力的转型提升是关键,如务工脱贫人口回乡创业的动力激发、产业经营的能力获得,本地生产脱贫人口从事规模化产业经营的素质提升。

3.农户从参与产业脱贫到主动经营产业链,是其获得、运用与提升产业链能力的过程。脱贫农户的产业链能力,涵盖产业融入内生动力、市场机会识别能力、产业链特定环节的经营能力。第一,脱贫农户融入乡村产业链,是增收动机驱动下的市场机会识别与产业经营行为。通过政策奖补或先富带动,激发农户动力,是重要的第一步。第二,农户产业链经营能力的获得来自于技能培训、能人带动、政策引导下的“干中学”过程。相比“给股份、发种苗,包市场、送收益”的短期帮扶,产业孵化、创业示范、技能培训更有助于农户产业链经营能力的内生获取与可持续增进。第三,不同类型的脱贫农户,如外出务工者与本地务农者,半(弱)劳动力农户与全劳动力农户,融入产业链的动力、深度、环节、路径是不同的。应从城乡产业链体系构成及其市场运行中区分农户类型,审视其主体特性,引导其在产业链内外的分工协作与经营行为。

4.脱贫农户产业链经营能力的演化及其在产业链融入中的深化,可分为三个阶段。第一阶段,唤醒农户自身产业脱贫动力,使之学习与掌握小规模经营基本技能,参与到特色种养等产业链初级环节;第二阶段,农户激发产业致富的内在活力,获得市场机会识别与专业化经营能力,与合作社或企业开展合作,融入乡村产业链并分享稳定、较高收益;第三阶段,农户从事专业化与规模化经营形成自我发展能力,融入产业链高附加值环节,开拓城乡市场,并有较强议价能力,从中分享高收益、获得融资或吸收技术,参与产业链治理,主导乡村产业链成长。

(四)脱贫农户融入乡村产业振兴的分类实现与机制设计

1.不同类型脱贫农户的产业融入与产业链经营表现出显著的差异性。人力资本异质性、脱贫生计分化均影响农户产业链融入路径与效率。农户资源禀赋(劳动力、资金、社会资本)不同,对产业链的要素投入不同,将形成多元化的产业融入路径、产业链经营类型与持续增收渠道。其一,残疾人、孤寡老人、长期患病者三类“无业可扶”农户,脱贫主要靠政策兜底,具有显著的公共收益配给特征,一方面进行资源确权,使之借助土地入股、扶贫资金“折股量化”、集体经济分红等资产收益渠道,融入农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游产业链;另一方面因地制宜,给予公益岗安置,引导发展庭院经济。其二,文化水平低、技能缺乏的农户,通过教育与技能培训为之生计赋能,强化生计信息供给,增加生计资本,引导其主动与现代产业和市场对接。其三,有一定文化与技能,通过务工或生产脱贫的农户,产业融入能力强,有望成为产业链主导力量。一方面针对在城市经商、从事管理工作或技术工种的脱贫农户家庭成员,定向引导、精准施策,推进其回乡创业,经营产业链;另一方面针对扎根乡村从事规模化种养、工商经营而脱贫的农户,充分发挥其作为致富带头人经营乡村产业链的带动作用。切实推进乡村企业家精神培育,推动有经营潜力的农户向创业型农户转型。

2.脱贫农户的产业融入不是一个自发市场过程,而是在一系列制度安排与政策引导下,农户产业能力提升与乡村产业链培育的交互影响、融合提升过程。一方面应发挥市场决定作用,按产业链的形成与演化规律,形成脱贫农户与产业链的内生融合共生机制;另一方面通过政策引导、制度保障,提升农户议价能力,避免脱贫农户遭受资本剥夺,出现“产业旺、农民穷”的现象。脱贫农户在产业链中的有效融入有赖于合理的制度安排、有效的机制设计。

一是惠农强农型乡村产业链的选择与培育机制。因地制宜,发展市场广阔、农户受益的高附加值产业链,如特色种养业、乡村旅游、特色资源加工业和农业服务业等。绘制乡村产业链技术路线图,通过“选链、补链、升链”,引导一二三产业融合与城乡市场对接。发挥较大规模的区域市场优势,推进乡村特色产业的品牌塑造,培育有全球视野的产品竞争力与产业链竞争力。

二是脱贫农户融入产业链的动力与能力内生机制。通过乡村用地与集体产权制度改革、新型经营主体培育、产业链经营的定向技能培训,激发脱贫农户自觉融入产业链的内生动力,提升脱贫农户的产业链经营能力,推动农户能力与产业链形态的交互演化。

三是脱贫农户融入产业链的利益联结与成果共享机制。因地制宜,推进以合作社、基地、园区为中间环节的产业链经营模式创新,采用订单、共营、托管契约形式,实现小农户与现代产业、城乡市场的内生融合与有效衔接。分类引导,推进以农户+市场(市场契约)、农户+合作社+市场/公司(中介契约)、农户+公司(组织合作契约)为载体的产业链组织创新,加强小农户与产业龙头企业的市场合作与利益联接。因户施策,支持产业龙头企业与小农户建立契约型、分红型、股权型合作方式,推广“订单收购+分红”“农民入股+保底收益+按股分红”收益模式,强化契约效力与集体组织功能,保证农户合理议价与成果分享。

四是农户产业链经营的要素供给与风险保障机制。当前农户参与乡村产业链经营,面临基建、物流、融资、市场、技能等系统性因素制约。做好乡村基础设施、公共服务、普惠金融的有效供给,有助于强化产业支撑,降低交易成本。瞄准产业振兴需求,定向进行实用技术培训,推进“农超对接”构建产销一体化,可帮助农户补齐技术短板,融入乡村产业。(54)张建斌、徐世明:《农户参与农村产业扶贫项目的阻滞因素分析——基于内蒙古自治区X旗的实地调研》,《内蒙古财经大学学报》2017年第5期,第15-18页。通过电商赋能,扭转“农商不联、产销脱钩”局面。多管齐下,综合采用商业保险、政策性产业风险补偿金、社员入股风险抵押等手段,构建脱贫农户参与产业链经营的风险缓释机制。

五是乡村产业振兴中的农户治理参与机制。脱贫农户作为乡村产业振兴的微观主体,在乡村产业链的选择与治理中发挥参议与监督功能,这有助于提升产业链选育的适宜性。可依托集体经济组织、农业合作社,完善脱贫农户在乡村产业链中的治理参与机制。

脱贫农户能否融入乡村产业链、融入效率如何,与政策适宜性与执行成效相关。通过更大力度的定向技术支持,龙头企业的带动,产业周转金(扶持基金)、小额信贷等财政信贷支持政策的运用,合作社组织的培育、转型与作用发挥,可以帮助农户更有效地融入并可持续地经营乡村产业链。