组织内部的情绪劳动:物质回报和人际关系的影响

2019-09-28

在服务行业中,为了使顾客满意,组织通常希望员工能够以良好的情绪服务顾客,奉行“顾客就是上帝”的原则,无论顾客对错均不能与之产生冲突。在此背景下,员工只有努力调节和管理情绪,才能使自己的情绪表现符合规范。这种为了满足组织要求而进行的情绪调节行为被称为情绪劳动。(1)A. A. Grandey, “Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor,” Journal of Occupational Health Psychology, Vol.5, No.1, 2000, pp.95-110.情绪劳动是员工在体力和脑力以外的付出,它不但会影响员工的工作绩效,而且对工作态度及行为变量,如工作倦怠、(2)B. A. Scott and C. M. Barnes, “A Multilevel Field Investigation of Emotional Labor, Affect, Work Withdrawal, and Gender,” The Academy of Management Journal, Vol.54, No.1, 2011, pp.116-136;廖化化、颜爱民:《情绪劳动与工作倦怠——一个来自酒店业的体验样本研究》,《南开管理评论》2016年第4期,第147-158页。工作退缩行为、(3)刘朝:《基于多层线性模型的情绪劳动、情绪状态和工作退缩行为关系研究》,《管理学报》2013年第4期,第545-552页。赵慧军、席燕平:《情绪劳动与员工离职意愿——情绪耗竭与组织支持感的作用》,《经济与管理研究》2017年第2期,第80-86页。工作偏离行为(4)M. Bechtoldt, C. Welk, D. Zapf and J. Hartig, “Main and Moderating Effects of Self-Control, Organizational Justice, and Emotional Labor on Counterproductive Behavior at Work,” European Journal of Work & Organizational Psychology, Vol.16, No.4, 2007, pp.479-500; 莫申江、施俊琦:《情绪劳动策略对主动破坏行为的影响》,《心理学报》2017年第3期,第349-358页。等都有非常重要的预测作用。近年来,情绪劳动已经成为组织领域的研究热点。(5)A. A. Grandey and A. S. Gabriel, “Emotional Labor at a Crossroads: Where Do We Go from Here?” Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Vol.2, No.1, 2015, pp.323-349.

尽管情绪劳动的概念起源于对服务业一线员工的研究,但后续的研究表明,组织中普遍存在着隐性或显性的情绪表现规范,因而情绪劳动是发生在组织中的普遍现象,它不仅发生在员工与外部顾客(公众)的服务接触过程中,也发生在组织内部的上司—下属和同事—同事的工作互动过程中。(6)Blake E. Ashforth and R. H. Humphrey, “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity,” The Academy of Management Review, Vol.18, No.1, 1993, pp.88-115; A. A. Grandey, J. H. Kern and M. R. Frone, “Verbal Abuse from Outsiders versus Insiders: Comparing Frequency, Impact on Emotional Exhaustion, and the Role of Emotional Labor,” Journal of Occupational Health Psychology, Vol.12, No.1, 2007, pp.63-79.在领导研究领域,已经有研究关注领导的情绪劳动对领导有效性的影响。(7)T. Huyghebaert, et al., “Investigating the Longitudinal Effects of Surface Acting on Managers' Functioning through Psychological Needs,” Journal of Occupational Health Psychology, Vol.23, No.2, 2018, pp.207-222; 杨琛、李建标:《情绪和谐还是情绪失调更有利于员工提高绩效?——基于领导者情绪劳动的实验研究》, 《管理评论》2017年第5期,第64-74页。但很少有文献探讨员工在面对组织内部互动对象(同事或上司)时的情绪劳动。究其原因,已有的情绪劳动理论主要由西方学者所建立,而在西方文化背景下,有关一般社会场景的情绪表现规范较为宽松,员工在面对顾客时,其情绪控制程度较高,在面对同事时情绪表现则更为直接。(8)James M. Diefendorff and G. J. Greguras, “Contextualizing Emotional Display Rules: Examining the Roles of Targets and Discrete Emotions in Shaping Display Rule Perceptions,” Journal of Management, Vol.35, No.4, 2009, pp.880-898; Constance Noonan Hadley, “Emotional Roulette? Symmetrical and Asymmetrical Emotion Regulation Outcomes from Coworker Interactions about Positive and Negative Work Events,” Human Relations, Vol.67, No.9, 2014, pp.1073-1094.这就使得发生在员工—顾客服务接触过程中的情绪劳动更为典型并受到重视,而发生在组织内部工作互动过程中(员工—同事、员工—上司)的情绪劳动较为弱化乃至被忽视。

中国是受儒家文化影响的国家,在社会情感文化和人际关系模式上都有别于西方。在人际关系中讲究“以和为贵”,倾向于避免冲突、保持面子,情绪控制程度较高。(9)黄光国:《儒家关系主义:文化反思与典范重建》, 北京:北京大学出版社, 2006年,第5-10页;Christina M. Moran, J. M. Diefendorff and G. J. Greguras, “Understanding Emotional Display Rules at Work and Outside of Work: The Effects of Country and Gender,” Motivation & Emotion, Vol.37, No.2, 2013, pp.323-334; Joseph A. Allen, J. M. Diefendorff and Y. Ma, “Differences in Emotional Labor across Cultures: A Comparison of Chinese and U.S. Service Workers,” Journal of Business & Psychology, Vol.29, No.1, 2014, pp.21-35.研究前期,我们曾对某股份制银行员工进行调研和访谈,发现了与西方文化背景下截然相反的现象,即员工在面对同事时更倾向于进行情绪劳动以维持和谐,而在面对顾客时却较容易出现违反情绪规范的情况。其原因在于:员工与同事之间需要维持较为长期的工作协作关系,而与顾客的关系往往是短暂的。由此可见,在中国文化背景下,互动双方人际关系对情绪劳动的产生是一个较为重要的影响因素,因而发生在组织内部工作互动过程中的情绪劳动较西方文化背景下更为普遍,这是一个不容忽视的重要问题。

目前,关于组织内部情绪劳动的产生机制还并不明确。而已往的情绪劳动研究囿于员工—顾客服务接触过程,对情绪劳动产生机制的分析无法适用于组织内部的工作互动过程。主要的原因在于:第一,已有的研究表明,情绪劳动的产生缘于组织的情绪表现规范。(10)Grandey, “Emotion Regulation in the Workplace,” pp.95-11;Céleste M. Brotheridge and A. A. Grandey, “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of ‘People Work’,” Journal of Vocational Behavior, Vol.60, No.1, 2002, pp.17-39.在员工—顾客服务接触过程中,情绪表现规范通常是公开而明确的,但在组织内部工作互动过程中,情绪表现规范往往部分甚至完全隐含于组织文化和组织氛围之中,不一定会有非常正式或明确的要求。目前,这种介于正式和非正式之间的情绪表现规范对情绪劳动的影响作用还并不明确。第二,已有研究表明,物质回报能够强化员工遵守情绪表现规范的主观意愿,是情绪劳动产生的重要影响因素。(11)J. M. Diefendorff and Meredith H. Croyle, “Antecedents of Emotional Display Rule Commitment,” Human Performance, Vol.21, No.3, 2008, pp.310-332; A. A. Grandey, N. Chi and J. A. Diamond, “Show Me the Money! Do Financial Rewards for Performance Enhance or Undermine the Satisfaction from Emotional Labor,” Personnel Psychology, Vol.66, No.3, 2013, pp.569-612.在员工—顾客服务接触过程中,服务业一线员工与顾客之间通常只有短暂的互动和接触,员工通过情绪劳动使顾客满意,其后果与工作绩效和物质回报直接相关;但在组织内部的工作互动过程中,员工与互动对象(同事或者上司)之间是较为长期的工作关系,并且双方也并不必然会有物质利益上的直接关联,因此不能仅从物质回报的角度来解释情绪劳动的产生机制。如前所述,此时人际关系的影响作用相当重要,这也正是中国文化背景下组织内部情绪劳动的独特之处。

有鉴于此,本文试图在员工—同事、员工—上司的工作互动过程中,对下述内容进行探讨:(1)介于正式和非正式之间的情绪表现规范对情绪劳动的影响;(2)物质回报和人际关系对情绪劳动产生过程的影响。这里旨在厘清组织内部工作互动过程中情绪劳动的产生机制,丰富和发展现有的情绪劳动理论,为组织内部的情绪劳动管理提供相应的理论依据。

一、理论与假设

(一)情绪表现规范正式化程度和情绪劳动之间的关系

情绪表现规范表明了组织对员工外在情绪表现的控制,而情绪劳动就是员工对组织情绪控制的一种应对方式。当员工的情绪体验与组织情绪表现规范不符时,会采用表面表演和深层表演两种方式对自己的情绪进行调节。其中,表面表演指调节外在的情绪表现, 但是内心的真实情绪感受并未发生变化; 深层表演指调节内心的情绪感受, 使之与组织要求相符, 并通过行为表现出来。因此,情绪劳动包含表面表演和深层表演两个维度。(12)Grandey, “Emotion Regulation in the Workplace,” pp.95-110.

通常,员工通过以下两种组织社会化途径来习得组织情景下的情绪表现规范:一种是正式渠道,如公司组织的各种方式的培训;另一种是非正式渠道,如故事讲述或者对榜样的模仿等。前者主要传递的是指令性规范(或称为显性规范),而后者主要传递的是示范性规范(或称为隐性规范)。如果对情绪表现规范的社会化方式进行分析,可以发现对于不同工作场景下的情绪表现规范,其社会化方式中正式渠道和非正式渠道所占的比例会有所不同。

在与外部顾客的互动过程中,良好的情绪表现往往就是服务产品的一部分,因此绝大部分有关员工与外部顾客互动过程的情绪表现规范都是比较正式或者明确的,对于情绪表现的控制标准也更加严格,组织通常会采用正式的渠道(如培训等)使员工习得这些规范。与之相对,在员工与内部顾客(如同事或者上司)的互动过程中,组织对于双方情绪表现的要求通常是隐含在组织文化或者组织氛围中,很少会有正式或者明确的规定,相对来说对于情绪表现的控制也不太严格。新员工在与同事和上司的互动中采用的情绪表现规范通常来自过往生活经验中社会情感文化的塑造,而后通过对组织中人际交往的观察和模仿,从不断的试错和摸索中进行总结,逐渐习得适应于目前组织情境的情绪表现规范。

不同类型的规范,或者说正式化程度不同的规范对于员工的行为影响也会有所不同。通常情况下,显性规范所要求的行为较易被员工认为是角色内的行为(in-role behavior),而隐性规范所要求的行为较易被认为是角色外的行为(extra-role behavior)。Morrison的研究表明,同一种行为,当个体认为它是角色内行为时,执行这种行为的可能性高于当其认为它是角色外行为时。(13)Elizabeth Wolfe Morrison, “Role Definitions and Organizational Citizenship Behavior: The Importance of the Employee's Perspective,” The Academy of Management Journal, Vol.37, No.6, 1994, pp.1543-1567.因此,本研究将在员工—同事和员工—上司两个不同的工作互动情景下,考察情绪表现规范的正式化程度(以下简称规范正式化)对于情绪劳动(深层表演和表面表演)的影响,并提出如下的理论假设:

H1a 在员工—同事工作互动情景下,情绪表现规范的正式化程度(以下简称规范正式化)对深层表演有显著的正向影响

H1b 在员工—同事工作互动情景下,情绪表现规范的正式化程度(以下简称规范正式化)对表面表演有显著的正向影响

H2a 在员工—上司工作互动情景下,情绪表现规范的正式化程度(以下简称规范正式化)对深层表演有显著的正向影响

H2b 在员工—上司工作互动情景下,情绪表现规范的正式化程度(以下简称规范正式化)对表面表演有显著的正向影响

(二) 物质回报和人际关系的调节作用

情绪劳动的直接效应就是通过正向的情绪感染,使互动对象产生相应的正面情绪,并使其对互动过程感到满意,而员工也能通过使其满意而获得相应的收益,这种收益与情绪劳动发生的人际关系背景有关。黄光国对中国背景下的人际关系进行了分析,根据人际关系中情感性成分和工具性成分所占比例的不同,将其分为三种类型,即情感性关系、工具性关系和混合性关系。(14)黄光国:《儒家关系主义:文化反思与典范重建》,第5-10页。在中国文化背景下,员工与上司和员工与同事之间的人际关系既包含了工具性成分,也包含了情感性成分,是一种混合性关系。(15)Ying Chen, et al., “Supervisor-Subordinate Guanxi: Developing a Three-Dimensional Model and Scale,” Management & Organization Review, Vol.5, No.3, 2009, pp.375-399; Xiao-Ping Chen and S. Peng, “Guanxi Dynamics: Shifts in the Closeness of Ties between Chinese Coworkers,” Management & Organization Review, Vol.4, No.1, 2008, pp.63-80.

在这种混合性人际关系中,通过使互动对象满意,员工有可能获得两方面的好处:一方面是因为互动对象满意而导致员工能够获得相应的物质回报(例如顾客满意导致销售额上升而获得更多的奖金,上司满意导致职位晋升或者加薪);另一方面是因为互动对象满意而使得互动双方能够维持一个良好的人际关系。由于互动双方有可能会保持较长时间的工作接触,鉴于中国人的关系取向,在一般情况下员工会顾忌到双方的“面子”,倾向于维持一种人际和谐。(16)黄光国:《儒家关系主义:文化反思与典范重建》,第66-69页。同时,鉴于工作中的互动对象与员工具有或多或少的利害关系,维持这种人际和谐还有可能在将来给员工带来一些其他的回报(例如,与同事关系好有可能在工作上得到更好的协作,或者获得情感上的支持)。

本研究将前者命名为物质利益,指通过情绪劳动可以获得的物质回报,与双方关系中的工具性成分有关;将后者命名为关系利益,指通过情绪劳动能够与互动对象维持良好的人际关系,从而获得非物质的回报,它与双方关系中的情感性成分有关。

员工对物质利益的评估取决于员工对互动对象满意度与个人薪酬之间关联性的预期(以下简称满意度—薪酬期望),这里包含两个层次的关联:一方面是互动对象满意度与员工绩效的关联程度,另一方面是员工绩效与薪酬的关联程度。在一个激励机制不完善的组织中,即使互动对象满意度对员工绩效非常重要,由于绩效与薪酬的关联度较低,员工对于物质利益的评估也会比较低。同样,如果互动对象满意度对员工工作绩效的贡献比较小,员工对物质利益的评估也会比较低。

员工对关系利益的评估取决于员工与互动对象之间人际关系的紧密程度(以下简称为关系紧密程度)。如果员工与互动对象之间的人际互动只是“普遍性(universality)的和非个人性(impersonality)的”,交往双方即使可能再次相遇,他们也并不预期将来会进行更进一步的情感上的交往,例如超市店员与顾客,那么这种人际关系就是工具性的。在这种关系中情感性成分很少,员工对于关系利益的评估也会很小。反之,如果员工与互动对象之间在工作上有可预期的未来的接触(例如员工与同事),双方关系中就有可能具有一定程度的情感性成分。特别是交往中的一方或者双方往往会出于工具性的目的,尽量与对方“拉关系”,以增加关系中的情感性成分,促使工具性关系向着混合性关系转变。双方的关系越紧密(如工作接触频繁,或者在工作上对对方依赖程度较高),那么员工对于这种关系的重视程度就会越高,对于关系利益的评估也会比较高。

物质利益和关系利益是情绪劳动的重要影响因素。Diefendorff 和 Croyle的研究表明,通过情绪劳动所获得的物质回报对员工遵守情绪表现规范的主观意愿(情绪表现规范承诺)有显著的正向影响,(17)Diefendorff and Croyle, “Antecedents of Emotional Display Rule Commitment,” pp.310-332.而情绪表现规范承诺对情绪表现规范—情绪劳动之间的关系有调节作用。(18)R. H. Gosserand and J. M. Diefendorff, “Emotional Display Rules and Emotional Labor: The Moderating Role of Commitment,” Journal of Applied Psychology, Vol.90, No.6, 2005, pp.1256-1264.如前所述,在本文的前期研究中,通过对银行员工的访谈,我们发现关系利益也会对员工进行情绪劳动的主观意愿产生正向的影响。因此,本研究推测,物质利益和关系利益对规范正式化和情绪劳动之间的关系有调节作用。

鉴于员工对物质利益的评估取决于满意度—薪酬期望,而对关系利益的评估取决于关系紧密程度,于是我们提出如下的假设:

H3a 在员工—同事工作互动情景下,满意度—薪酬期望对规范正式化—深层表演之间的关系有调节作用,满意度—薪酬期望越高,规范正式化对深层表演的正向影响就越强

H3b 在员工—同事工作互动情景下,关系紧密程度对规范正式化—深层表演之间的关系有调节作用,关系紧密程度越高,规范正式化对深层表演的正向影响就越强

H4a 在员工—同事工作互动情景下,满意度—薪酬期望对规范正式化—表面表演之间的关系有调节作用, 满意度—薪酬期望越高,规范正式化对表面表演的正向影响就越强

H4b 在员工—同事工作互动情景下,关系紧密程度对规范正式化—表面表演之间的关系有调节作用,关系紧密程度越高,规范正式化对表面表演的正向影响就越强

H5a 在员工—上司工作互动情景下,满意度—薪酬期望对规范正式化—深层表演之间的关系有调节作用,满意度—薪酬期望越高,规范正式化对深层表演的正向影响就越强

H5b 在员工—上司工作互动情景下,关系紧密程度对规范正式化—深层表演之间的关系有调节作用,关系紧密程度越高,规范正式化对深层表演的正向影响就越强

H6a 在员工—上司工作互动情景下,满意度—薪酬期望对规范正式化—表面表演之间的关系有调节作用,满意度—薪酬期望越高,规范正式化对表面表演的正向影响就越强

H6b 在员工—上司工作互动情景下,关系紧密程度对规范正式化—表面表演之间的关系有调节作用, 关系紧密程度越高,规范正式化对表面表演的正向影响就越强

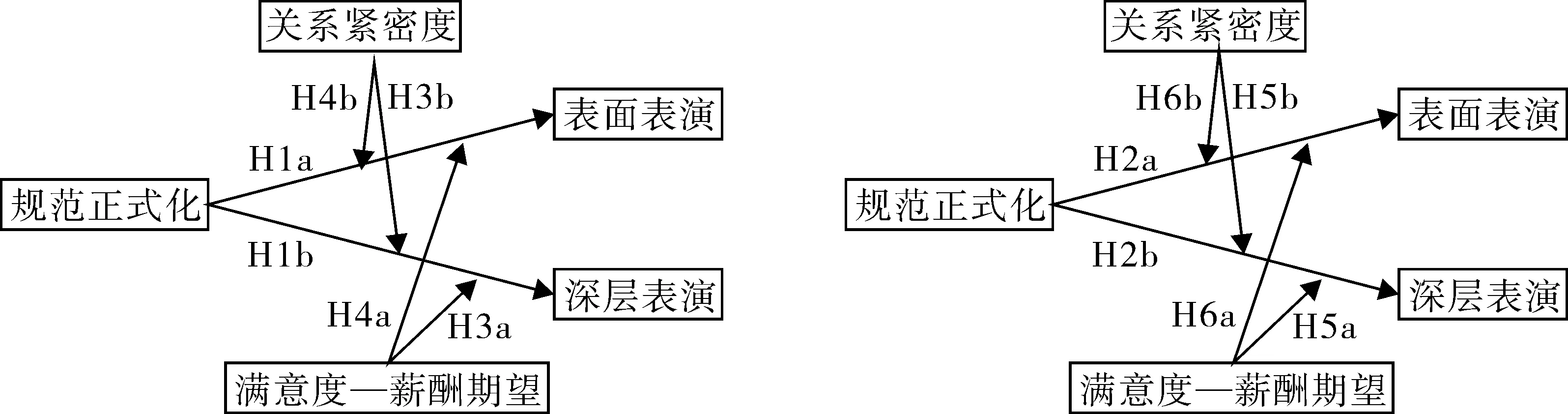

综上所述,在员工—同事和员工—上司互动情景下的研究模型分别如图1和图2所示。

图1员工—同事互动情景下的研究模型 图2员工—上司互动情景下的研究模型

二、研究方法

(一)数据收集

本研究通过问卷调查的方式获取数据,问卷调查的对象为在职MBA学员。本次调查共发放问卷350份,回收问卷312份。在回收的问卷中剔除具有以下问题的问卷:(1)问卷主体部分连续缺答超过10%;(2)基于问卷中设置的反向题目,检查出明显前后矛盾;(3)答案呈现明显规律性。最后,共获得有效问卷305份,有效回收率87.1%。

研究样本中男性员工占比63.3%,以40岁以下员工为主,其中31~40岁员工占41.9%,30岁以下员工占51.4%,大部分为基层管理人员,占比61.2%。

(二)测量工具

调查问卷共包含两个子问卷,分别在员工—上司和员工—同事两个不同的互动情景下,对情绪劳动、规范正式化、满意度—薪酬期望和关系紧密程度进行测量。在两个子问卷的开头,用问卷指导语表明该子问卷的测试情景,如“下列问题是对您在工作中与您的上司之间交流过程的描述,请根据你的工作现状选择您认为最合适的选项”。

各变量的测量工具均选用国外的成熟量表,为了保证量表的翻译质量,采用了严格的翻译—回译的双向翻译程序。为了保证量表跨文化的适用性,对问卷进行了小样本初测以及结构化的访谈。笔者先后邀请了12位企事业员工对问卷进行初测,参加初测的企事业员工来自银行、冶金、航空以及卫生事业单位等,并在初测完成后对其进行访谈,访谈方式包括一对一访谈和焦点小组座谈。访谈的主要目的在于测试问卷中的题目表述是否通俗易懂,是否适用于具体的工作情景。(19)谢家琳:《实地研究中的问卷调查法》,陈晓萍、徐淑英、樊景立主编:《组织与管理研究的实证方法》,北京:北京大学出版社,2012年,第189-210页。根据初测结果与访谈意见,笔者在不改变原量表本意的基础上对问卷中的部分题目和指导语的表达方式进行了修订。最后,邀请组织管理领域的教师和博士生对问卷进行讨论和分析,并在此基础上对问卷的文字表达进行了微调。经过上述步骤,最终形成正式的调查问卷,问卷中所有题项均采用五点量表方式评分。

1.情绪劳动。情绪劳动指员工为了满足组织情绪表现规范的要求而进行的情绪调节行为,包含深层表演与表面表演两个维度。目前对深层表演和表面表演进行测量的量表较多,但绝大部分量表的开发是以服务业一线员工为样本进行的。因为本研究探讨的是发生在组织内部的情绪劳动,所以采用了Brotheridge和Lee于2003年开发的关于深层表演和表面表演的两维度量表,(20)Céleste M. Brotheridge and R. T. Lee, “Development and validation of the Emotional Labor Scale,” Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol.76, No.3, 2003, pp.365-379.其研究样本既涵盖了服务性行业,也涵盖了其他行业,量表的普适性较好。在量表的中文翻译过程中,借鉴了邬佩君对该量表的翻译。(21)邬佩君:《第一线服务人员之情绪劳动的影响因素与其结果之关系:以银行行员为例》,台湾国立政治大学心理学研究所硕士学位论文,2003年,第102页。其中,深层表演包含三个题项,如“我会试着调整情绪,使心情真的好起来,而不是在上司(同事)面前假装表现愉快”;表面表演包含三个题项,如“在上司(同事)面前,我会掩饰自己对某件事情的真实感受”。该两维度量表的内部一致性系数在员工—同事子问卷中分别为0.70和0.73,在员工—上司子问卷中分别为0.70和0.71。

2.规范正式化。规范正式化是指员工感知到的情绪表现规范的正式化程度,亦即员工在多大程度上是通过正式的组织社会化渠道习得情绪表现规范。Jones开发了关于组织社会化方式的经典量表,其中包含集体的/个别的,正式的/非正式的,固定的/变动的,连续的/随机的,伴随的/分离的,赋予的/剥夺的共六个维度。(22)Gareth R. Jones, “Socialization Tactics, Self-Efficacy, and Newcomers' Adjustments to Organizations,” The Academy of Management Journal, Vol.29, No.2, 1986, pp.262-279.本研究采用其中关于“正式的/非正式的”维度的子量表对规范正式化进行操作性测量。量表包含五个题项,如“我接受过正式的培训,学习应该如何与上司(同事)打交道”。本研究中该量表的内部一致性系数在员工—同事子问卷中为0.78,在员工—上司子问卷中为0.74。

3.满意度—薪酬期望。满意度—薪酬期望指员工对于互动对象满意度与个人薪酬之间关联性的预期。本研究采用Eisenberger和Aselage的绩效—薪酬期望量表来测量满意度—薪酬期望。(23)Robert Eisenberger and J. Aselage, “Incremental Effects of Reward on Experienced Performance Pressure: Positive Outcomes for Intrinsic Interest and Creativity,” Journal of Organizational Behavior, Vol.30, No.1, 2009, pp.95-117.该量表测量员工对于工作绩效与薪酬之间关联性的预期,为了适用于对满意度—薪酬期望的测量,本研究对上述量表进行了修订,将量表中对一般性的工作努力与工作绩效的表述分别修改为对努力进行情绪调节和互动对象满意度的表述。量表包含四个题项,如“如果我能努力控制自己的情绪,对顾客表现出好心情,我的收入也会增加”,“如果顾客对我的服务不满意,我的收入就会因此而降低”。本研究中该量表的内部一致性系数在员工—同事子问卷中为0.93,在员工—上司子问卷中为0.92。

4.关系紧密程度。关系紧密程度指员工与互动对象双方人际关系的紧密程度。Wish、Deutsch和Kaplan开发的人际关系量表包含合作/竞争、平等/不平等、紧密/疏远、正式/非正式四个维度,(24)Myron Wish, M. Deutsch and S. J. Kaplan, “Perceived Dimensions of Interpersonal Relations,” Psychology of Social Situations, Vol.33, No.3, 1981, pp.113-129.本研究采用其中有关“紧密/疏远”维度的子量表对关系紧密程度进行测量。该量表共包含三个题目,分别测量个体感知到的与对方关系中的情感深度、接触频率和依赖程度。该量表的内部一致性系数在员工—同事子问卷中为0.71,在员工—上司子问卷中为0.69。

5.控制变量。问卷中还包含对性别、年龄、工作年限等人口统计变量的测量。其中,年龄和工作年限各分为五个时间段,要求被试进行勾选。如,工作年限为“5年以下、6-10年、11-15年、16-20年、21年以上”共五个选项。为了更好地控制外生变异,提高研究的统计检验效度,本研究将上述人口统计学变量作为控制变量纳入数据分析中。

(三)验证性因子分析

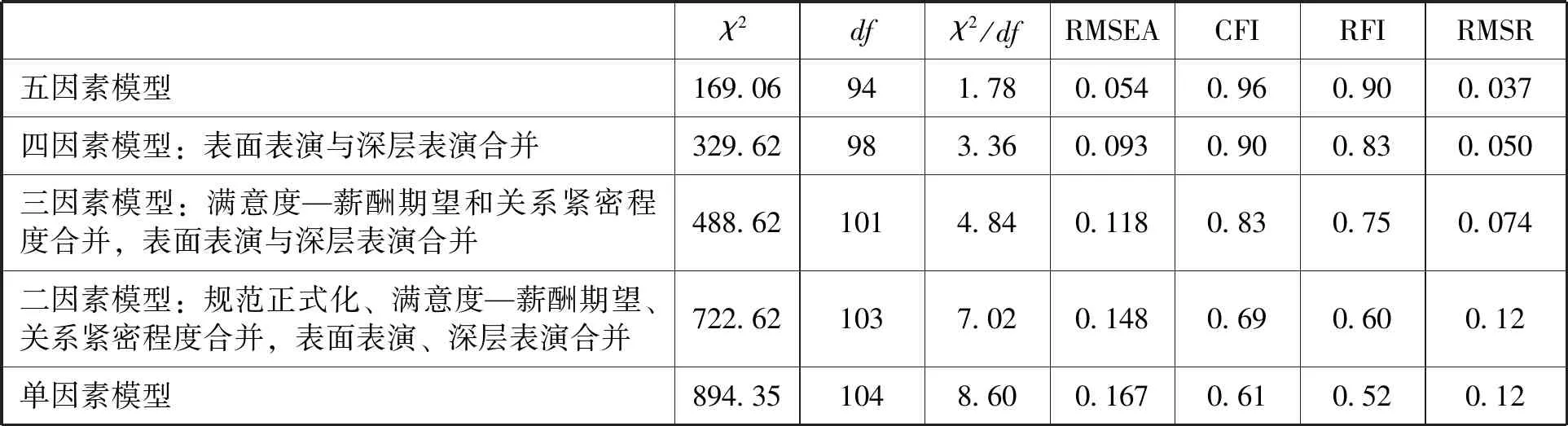

为了进一步验证本研究所采用的各测量量表的效度,我们对所有的量表进行了验证性因子分析。分析结果如表1和表2所示,假设的五因素模型拟合效果最佳,与其他四个模型的拟合效果差异明显,为量表的区分效度提供了有力的支持。

表1 员工—同事互动情景下量表的验证性因子分析结果

表2 员工—上司互动情景下量表的验证性因子分析结果

三、数据分析

(一)变量的描述性统计

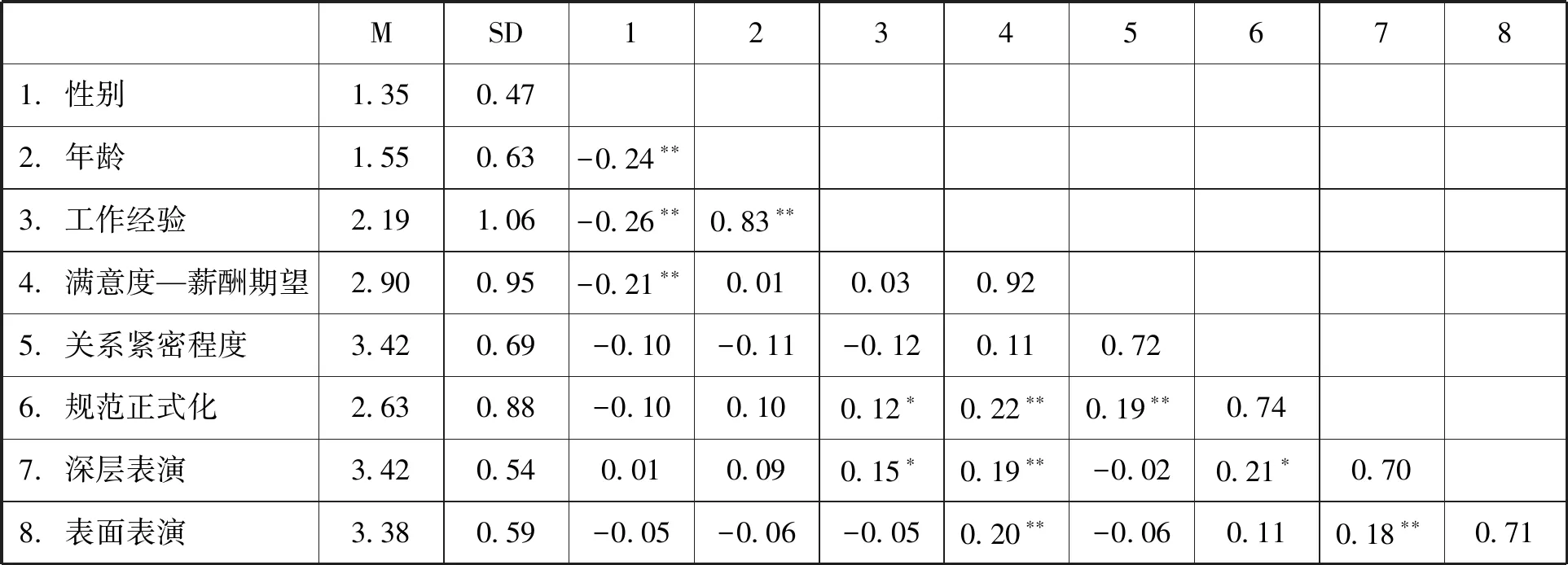

员工—同事互动情景下各变量的均值、标准差、信度和相关系数如表3所示。从表3中可知,两个控制变量年龄和工作经验与深层表演显著正相关,规范正式化和满意度—薪酬期望分别与表面表演显著正相关,规范正式化和关系紧密程度分别与深层表演显著正相关。

表3 员工—同事互动情景下各变量的均值、标准差、信度和相关系数

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 下同

员工—上司互动情景下各变量的均值、标准差、信度和相关系数如表4所示。从表4中可知,控制变量工作经验与深层表演显著正相关,规范正式化和满意度—薪酬期望与深层表演显著正相关, 满意度—薪酬期望与表面表演显著正相关。

表4 员工—上司互动情景下各变量的均值、标准差、信度和相关系数

(二)假设检验

1.员工—同事互动情景下的假设检验

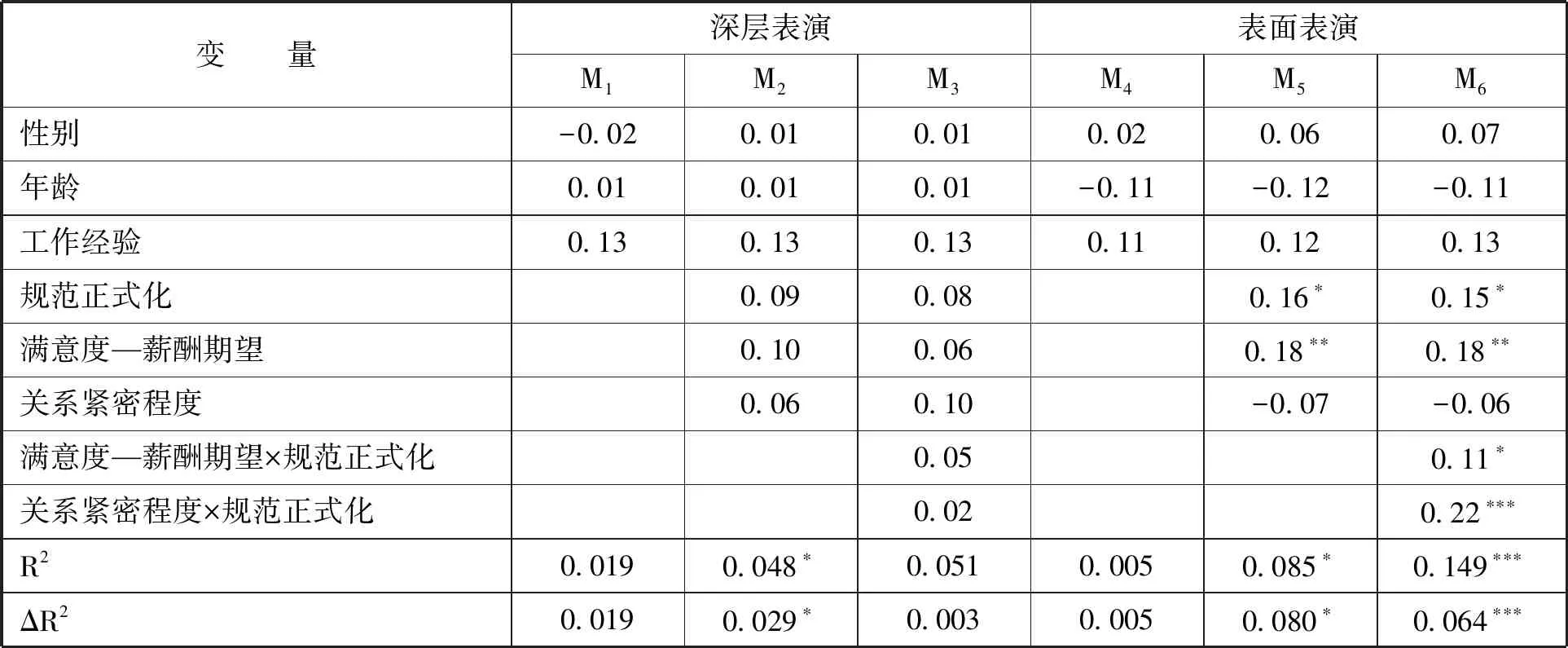

本研究采用层级回归分析对研究假设进行检验,将情绪劳动的两个维度深层表演和表面表演作为因变量,而后将控制变量,即性别、年龄和工作经验在第一层纳入模型;将自变量规范正式化、调节变量满意度—薪酬期望和关系紧密程度在第二层纳入模型;将满意度—薪酬期望与规范正式化的交互项、关系紧密程度与规范正式化的交互项在第三层纳入模型。具体的数据分析结果如表5所示。

表5 员工—同事互动情景下的回归分析结果

从表5的分析结果可见,在员工—同事互动情景下,规范正式化与深层表演的关系不显著,假设1a没有获得数据支持;规范正式化对表面表演有显著的正向影响(β=0.12,p<0.05),假设1b获得数据支持。

当结果变量为深层表演时,满意度—薪酬期望和规范正式化的交互项不显著,关系紧密程度和规范正式化的交互项不显著,假设3a和假设3b未获数据支持。

当结果变量为表面表演时,满意度—薪酬期望和规范正式化的交互项显著(β=0.11,p<0.05),根据Aiken和West推荐的程序,(25)Leona S. Aiken and S. G. West, Multiple Regression: Esting and Interpreting Interactions, Newbury Park:Sage,1991,pp.119-120.分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准绘制调节效应,如图3所示。简单斜率分析发现,当满意度—薪酬期望高时,规范正式化对表面表演有显著的正向影响(β=0.14,p<0.05),当满意度—薪酬期望低时,规范正式化与表面表演之间的关系不显著(β=0.03,p>0.05)。由此可见,假设4a获得数据支持。

当结果变量为表面表演时,关系紧密程度和规范正式化的交互项显著(β=0.22,p<0.001)。关系紧密程度的调节效应如图4所示。简单斜率分析发现,当关系紧密程度较高时,规范正式化对表面表演有正向影响(β=0.20,p<0.05),而当关系紧密程度较低时,规范正式化与表面表演之间的关系不显著(β=﹣0.03,p>0.05)。因此,假设4b获得数据支持。

图3员工-同事互动情景下,满意度-薪酬期望对规范正式化与表面表演间关系的调节效

图4员工-同事互动情景下,关系紧密程度对规范正式化与表面表演间关系的调节效应

2.员工—上司互动情景下的假设检验

在员工—上司互动情景下,采用层级回归分析对研究假设进行检验,分三个步骤将变量纳入模型。第一步,将控制变量即性别、年龄和工作经验纳入模型;第二步,将自变量规范正式化、调节变量满意度—薪酬期望和关系紧密程度纳入模型;第三步,将满意度—薪酬期望与规范正式化的交互项、关系紧密程度与规范正式化的交互项纳入模型。数据分析结果如表6所示。

从表6的分析结果可见,在员工—上司互动情景下,规范正式化对深层表演有显著的正向影响(β=0.18,p<0.01),假设2a获得数据支持;规范正式化与表面表演的关系不显著,假设2b没有获得数据支持。

表6 员工—上司互动情景下的回归分析结果

图5 员工-上司互动情景下,关系紧密程度对规范正式化与深层表演间关系的调节效应

当结果变量为深层表演时,满意度—薪酬期望和规范正式化的交互项不显著,假设5a未获数据支持。关系紧密程度与规范正式化的交互项显著(β=0.16,p<0.05)。分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准绘制调节效应,如图5所示。简单斜率分析发现,当关系紧密程度较高时,规范正式化对表面表演有显著的正向影响(β=0.18,p<0.05),当关系紧密程度较低时,规范正式化与表面表演之间的关系不显著(β=0.02,p>0.05)。假设5b获得数据支持。

在结果变量为表面表演时,满意度—薪酬期望与规范正式化的交互项和关系紧密程度与规范正式化的交互项均不显著,假设6a和假设6b未能获得数据支持。

四、讨 论

(一)研究结果与分析

首先,本研究探讨了情绪表现规范正式化程度对情绪劳动的影响。研究结果表明,在员工—同事互动情景下,情绪表现规范的正式化程度对表面表演有显著的正向影响;在员工—上司互动情景下,情绪表现规范的正式化程度对深层表演有显著的正向影响。究其原因,组织关于内部成员之间的情绪表现规范如果趋于正式,员工就会将其视为自己工作角色的一部分,从而在自身的情绪体验与规范不一致时更加倾向于进行情绪劳动,调节自己的情绪表现使其符合规范。

其次,本研究探讨了物质回报和人际关系对规范正式化和情绪劳动之间关系的调节作用。研究结果表明,在员工—同事互动情景下,物质回报和人际关系紧密程度对规范正式化和表面表演之间的关系有调节作用。具体地说,较高的物质回报预期会增强规范正式化对表面表演的正向影响;而当员工与互动对象之间的人际关系紧密程度较高时,规范正式化对表面表演的正向影响也会显著增强。已有的研究结果表明,在员工—顾客服务接触过程中,物质利益正向影响情绪表现规范承诺是促使员工进行情绪劳动的重要因素。(26)Grandey, Chi and Diamond, “Show Me the Money! Do Financial Rewards for Performance Enhance or Undermine the Satisfaction from Emotional Labor?” pp.569-612; Diefendorff and Croyle, “Antecedents of Emotional Display Rule Commitment,” pp.310-332.本研究的结果显示,在员工—同事互动情景下,一方面物质利益仍然是促使员工进行情绪劳动的重要因素;另一方面,当员工与同事之间的人际关系紧密程度较高时,双方在工作上接触较频繁,相互依赖程度较高,因而员工对关系利益的评估较高,其遵守情绪表现规范的意愿也就会较强。简言之,在员工—同事互动情景下,物质利益和关系利益均会促使员工遵守情绪表现规范,进行情绪劳动。

研究还表明,在员工—上司互动情景下,人际关系紧密程度对规范正式化和深层表演之间关系有调节作用。即当员工与上司之间的人际关系紧密程度较高时,规范正式化对深层表演的正向影响也显著增强。这一结果显示,与员工—同事互动情景相似,当员工面对上司时,人际关系紧密程度是促使其遵守情绪表现规范,进行情绪劳动的重要因素。

(二)理论贡献

情绪劳动是组织管理领域的研究热点,但目前具有本土化特色的研究还不多见。已有的情绪劳动理论由西方学者建立,主要以员工—顾客服务接触过程为研究背景。笔者在中国文化背景下,从人际关系的视角出发,将情绪劳动的关注点拓展至组织内部的工作互动过程(员工—上司和员工—同事)中,研究贡献主要体现在以下几个方面:

首先,本研究基于角色理论,检验了正式化程度不同的情绪表现规范对情绪劳动的影响效应。已往的情绪劳动文献从典型的发生在服务业一线的员工—顾客服务接触过程出发,证实了显性的情绪表现规范对情绪劳动的影响作用。但是,并非所有的工作场景都会有明确的情绪表现要求,尤其在组织内部工作互动过程中,情绪表现规范非但不够明确,甚至有可能完全隐含在组织文化或组织氛围之中,因此仅仅讨论显性的情绪表现规范无法应对复杂的现实工作场景。笔者探讨了介于正式与非正式之间的情绪表现规范对于情绪劳动的影响,结果证实,情绪表现规范越正式,其对情绪劳动的影响就越强。就情绪表现规范而言,显性规范(指令性规范)的作用显著优于隐性规范(示范性规范)。

其次,本研究基于中国文化背景下的社会情感文化和人际关系特点,揭示了组织内部工作互动过程中情绪劳动独特的产生机制。情绪表现规范是对员工情绪表现的一种约束,但情绪体验与情绪表现的一致是人的自然需求,(27)孟昭兰:《情绪心理学》,北京:北京大学出版社, 2005年,第72-76页.只有当员工具备遵守情绪表现规范的主观意愿时,才有可能按照规范的要求对自己的情绪进行调节,表现出符合组织期望的情绪。已有的情绪劳动研究认为,取悦顾客以获取物质回报是促使员工遵守情绪表现规范的主要原因。(28)Diefendorff and Croyle, “Antecedents of Emotional Display Rule Commitment,” pp.310-332.这一观点过于强调情绪调节的工具性,忽视了情绪调节可能有的其他功能:如避免冲突、增进双方关系等。(29)Laura Von Gilsa, et al., “There Is More than Obeying Display Rules: Service Employees' Motives for Emotion Regulation in Customer Interactions,” European Journal of Work & Organizational Psychology, Vol.23, No.6, 2014, pp.884-896.尤其在中国文化背景下,当员工面对组织内部具备长期工作关系的互动对象时,其情绪劳动的目的必然会与双方的人际关系有关。研究的结果表明,在组织内部工作互动过程中,员工进行情绪劳动的目的不单是为了获取物质利益,更多的是为了取悦互动对象以获取关系利益。这一结果更为全面地阐明了情绪劳动产生的边界条件。

(三)实践启示

以往的研究仅关注员工面对顾客时的情绪劳动,本研究结果揭示,在组织内部的工作互动过程中,员工在面对同事和上司时,受到情绪规范的影响也会进行情绪劳动。因此,对组织内部工作互动过程中员工的情绪劳动进行必要的管理,是一个刻不容缓的重要议题。

首先,情绪劳动对员工的心理健康、工作态度都会产生负面影响。长期的情绪劳动会导致员工心理资源的损失,产生工作倦怠,并最终影响其工作行为和工作绩效。因此,组织必须采取相应的干预措施,来预防和调节由于情绪劳动而导致的工作倦怠。已往关于情绪劳动干预措施的关注点都集中于面对顾客的服务业一线员工,本研究提示,由于组织内部工作互动过程中情绪劳动现象的普遍存在,对于与内部顾客互动频繁的工作岗位,也应该积极地进行工作倦怠的干预和预防。

其次,Hennig-Thurau, Groth, Paul & Gremler的研究证实,员工展现的正面情绪对顾客—员工关系(customer-employee rapport)有显著的正向影响。(30)Thorsten Hennig-Thurau, et al., “Are All Smiles Created Equal? How Emotional Contagion and Emotional Labor Affect Service Relationships,” Journal of Marketing, Vol.70, No.3, 2006, pp.58-73.同理,我们可以寄望于在员工—上司和员工—同事互动过程中,员工的情绪劳动对于互动双方关系也会有类似的积极影响。在组织内部的工作互动过程中,情绪表现规范往往是隐性或不明确的,本研究结果表明,情绪表现规范的正式化程度越高,员工就越倾向于进行情绪劳动。因此,管理者应该积极建立有关组织内部工作互动过程的情绪表现规范,引导员工在与内部顾客的互动过程中展现正面情绪,维持良好的互动关系,保证组织内部的人际和谐,建立健康良性的组织文化。

(四)研究局限与展望

本研究采用问卷调查法进行数据收集,但是情绪劳动是一个相对复杂的心理过程,并且具有即时性,因此通过问卷调查虽然能够反映情绪表现行为的全貌,但是却会缺乏对于情绪心理过程的细节性描述。后续的研究可以尝试采用事件采样法(event sampling)来收集人际互动过程中员工即时的情绪体验与情绪表现,并将其与问卷调查法相结合,希望能够获得更为丰富和详实的数据。

本研究致力于从员工的角度探讨组织内部工作互动过程中的情绪劳动产生机制,阐明了物质回报和人际关系在其中的影响,但并未涉及员工与外部顾客的互动过程。除了典型的发生在服务业一线的员工—顾客服务接触过程以外,员工在与外部客户的互动过程中,由于双方可能会有可预期的未来接触,甚或是较为长期的协作关系,因此互动双方的人际关系也有可能是混合性关系。未来的研究可以探讨在员工—客户的互动过程中物质回报和人际关系对情绪劳动的影响。