丝绸之路经济带背景下基于入境旅游时空差异视角的西北五省国际旅游目的地协同发展研究*

2019-09-18马斌斌陈兴鹏鲁小波蒲利利郭子琰

马斌斌,陈兴鹏,鲁小波,蒲利利,郭子琰

(1.兰州大学资源环境学院,甘肃 兰州 730000;2.兰州大学县域经济发展研究院,甘肃 兰州 730000;3.渤海大学管理学院,辽宁 锦州 121013;4.中共皋兰县委宣传部,甘肃 兰州 730200)

一、引 言

1971年,德国物理学家Harman.Haken提出协同论(Synergetic)观点,美国战略管理学家Igor Ansoff 从战略管理角度阐述了协同发展的内涵。近年来,协同发展理论被学者引入到区域旅游研究中,马斌斌(2015)运用协同发展理论就西北五省区旅游业的协同发展进行了研究。①参见马斌斌、鲁小波、郭迪等《“丝绸之路经济带”背景下西北五省旅游协同发展战略研究》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版),2015年第5期,第16页。鲁小波(2017)基于协同发展视角提出了东北三省旅游协同发展路径。②参见鲁小波、陈晓颖、王万山《中国东北老工业基地旅游业协同发展战略研究》,《贵州商学院学报》,2017年第2期,第53页。京津冀协同发展在近年来取得的成效再一次证明了协同发展在区域经济发展中的效应。区域协同理论的主要内容包括:(1)协同效应(Synergy Effects):在一个开放且复杂的系统里,各个子系统间的协同作用会促进整个区域系统效应的最大化,即1+1+1>3。(2)役使原理:在事物变迁的变量中有快、慢变量的区别,其中慢变量决定该事物变化完成的时效。(3)自组织原理:“当系统外部出现能量流、物质流、信息流的演化时,会引起子系统间产生新的协同效应,从而重塑区域固有的时空功能结构。”[3]丝绸之路经济带背景下,以协同理论为指导,就西北五省区国际旅游目的地协同发展进行研究有着重要的科学意义,有助于平衡地区经济发展水平和旅游外汇收入,进而打造中国西北丝绸之路经济带国际旅游区。

旅游目的地即吸引旅游者开展相关旅游活动的地方。参照相关研究国际旅游目的地的内涵可界定为:“旅游产业体系完善、发展水平高,形成了一定的国际知名度、国际竞争力、国际影响力的旅游目的地。”[4]国际旅游目的地应该在旅游基础设施、旅游氛围、预定结算服务、旅游资源和产品、出入境程序、旅游大数据平台、旅游目的地形象等方面均达到国际水准。按照核心吸引力的不同,国际旅游目的可划分为:景区依托型、城市主导型、区域复合型、产业导向型。改革开放以来,中国的旅游目的地建设从资源导向型(提供初级旅游产品与服务)阶段发展到以区域协同为导向的系统开发阶段,全域旅游、优质旅游的兴起就是旅游目的地建设不断发展的必然产物。发展优质旅游,建设世界旅游强国,离不开国际旅游目的地的建设和国际旅游目的地竞争力的培育。

西北五省区面积共计304.3万平方公里,作为我国面积最大的经济社会发展区域,西部大开发、“一带一路”、兰州新区、关中—天水经济区、西咸新区等国家战略在这里叠加展开。西北五省是我国古丝绸之路途经的重要区域,也是多种文化交汇融合形成的中华文化和古代文明的发样地之一,更是丝绸之路经济带的核心发展区域。①See Filareti Kotsi, Steven Pike ,Udo Gottlieb.Consumer-based brand equity (CBBE) in the context of an international stop over destination:Perceptions of Dubai in France and Australia.Tourism Management69,2018,pp.297-306.开展国际旅游目的地相关研究是新时代旅游学界的重大课题,加快国际旅游目的地建设更是新时代旅游发展的迫切任务。

针对旅游目的地的相关研究,一直是国内外学术界关注的核心论题,国外学者的研究趋向于目的地旅游品牌、目的地竞争力、旅游目的地形象定位。Filareti(2018)基于CBBE 模型,对迪拜的国际旅游目的地的品牌知名度和品牌价值进行了分析。①See Filareti Kotsi, Steven Pike ,Udo Gottlieb.Consumer-based brand equity (CBBE) in the context of an international stop over destination:Perceptions of Dubai in France and Australia.Tourism Management69,2018,pp.297-306.Frias-Jamilena(2018)探讨了旅游者CQ(Cultural Intelligence)与旅游目的地品牌价值(Brand equity)之间的关系。②See Frías-Jamilena D M, Sabiote-Ortiz C M , Martín-Santana J D, et al.The effect of Cultural Intelligence on consumerbased destination brand equity.Annals of Tourism Research75,2018,pp.22-36.Truong(2018)认为“旅游目的地的定位应该考虑资源属性和游客的情感因素,旅游目的地的旅游资源、旅游产品以及品牌形象是影响游客满意度的重要因素”[5]。国内研究者多倾向于对国际旅游目的地竞争力③参见庄国栋《国际旅游城市品牌竞争力研究》,北京:北京交通大学博士学位论文,2018年;参见萧艳《国际旅游目的地价格竞争力评价研究——全包价旅游产品的视角》,长沙:湖南师范大学硕士学位论文,2013年;参见万绪才、钟静、张钟方等《国际旅游竞争力影响因素研究》,《南京财经大学学报》,2010年第2期,第30页。,国际旅游目的地评价④参见张新《基于海南国际旅游岛的区域旅游开发评价及开发模式研究》,天津:天津大学硕士学位论文,2011年;参见徐海军《基于入境旅游视角的国际旅游岛建设标准与评价体系研究》,南京:南京师范大学博士学位论文,2011年;参见王素洁、胡瑞娟、李想《美国休闲游客对中国作为国际旅游目的地的评价:基于IPA方法》,《旅游学刊》,2010年第5期,第44页。,旅游目的地品牌个性⑤参见程励、陆佑海、李登黎《儒家文化视域下美食旅游目的地品牌个性及影响》,《旅游学刊》,2018年第1期,第25页。、品牌体验、品牌资产等方面的研究。梳理相关文献可以发现,关于旅游目的地的研究具有以下特征:(1)在研究方法上多以定性研究为主,近年来也有学者将IPA分析、CBBE模型和RMSF模型等计量方法引入旅游目的地的研究,但是未能从入境旅游视角揭示旅游目的地的时空演化特征。(2)研究者的学科背景多为管理学、市场营销学、经济学,跨学科交叉研究有待加强,研究理论依据趋于相近且缺乏新的研究视角。(3)从人地关系和区域空间角度对旅游目的地开展的相关研究极少,现有的研究只是探究了个体省份或特定旅游目的地建设的相关问题,未能考虑到旅游目的地研究的特殊属性,关于区域间国际旅游目的地协同建设的研究趋于空白。

关于入境旅游区域差异的研究一直是学术热点,但是现有研究只是分析了入境旅游市场的演化结构和特征,①参见阮文奇、郑向敏、李勇泉等《中国入境旅游的“胡焕庸线”空间分布特征及驱动机理研究》,《经济地理》,2018年第3期,第181页;参见王佳果、吴忠军、曹宏丽《“一带一路”背景下民族地区入境旅游时空特征》,《经济地理》,2017年第7期,第208页;参见高芳、康嫄洁《旅游区划视角下的云南入境旅游经济区域差异研究》,《中国人口·资源与环境》,2017年第1期,第245页;参见张建伟、苗长虹、肖文杰《河南省承接产业转移区域差异及影响因素》,《经济地理》,2018年第3期,第106页。未能剖析深层次的原因和影响,更没有系统的提出解决入境旅游区域发展不平衡的解决对策。基于此,该论文创新性的将协同理论引入区域间国际旅游目的地的建设,从人地关系和区域空间角度对西北五省区国际旅游目的地的建设进行研究,从宏观上剖析西北区域入境旅游市场空间差异和结构形态,并提出了西北五省区国际旅游目的地协同发展路径,既可以有效地补充当前学者在国际旅游目的地研究尺度、研究理论、研究视角等方面的不足,又可以为西北五省区国际旅游目的地的协同发展和西部欠发达地区国际旅游市场结构的优化提供参考。丝绸之路经济带背景下,本研究对于破解行政壁垒和条块分割影响我国入境旅游空间结构优化组合这一难题有着一定的现实价值和研究意义。

二、数据来源与研究方法

(一)研究方法

本研究选取标准差、变异系数、赫芬达尔指数(HHI)、地理集中指数四项分析方法,实证测算与分析西北五省区入境旅游的时空差异特征。

1.标准差

对引水调控工程湖泊水环境与生态影响的评估是搭建引水工程与湖泊生态系统两者间桥梁的关键,湖泊生态系统的健康、安全与发展受到诸多因素影响,如何表征引水调控工程对湖泊生态系统的作用关乎能否准确认识引水调控工程的湖泊水环境与生态效应。目前,引水调控工程的湖泊水环境与生态影响的评估方法主要分为3种:单因子指标法、综合指数法与数值模型法(表2)。

标准差(Sj),该研究中用于测算西北五省区入境旅游外汇收入的绝对差异。公式(1):式中n表示区域个数,Xji表示第j年第i 个区域的旅游外汇收入;Xj表示第j年西北五省区的平均旅游外汇收入。

2.变异系数

变异系数(Vj),是一组数据标准差除以平均值。是用来测算数据离散程度的相对指标。变异系数测度西北五省区入境旅游规模的相对差异。计算公式(2):式中Xj表示第j年各省区的平均旅游外汇收入。

3.赫芬达尔指数

赫芬达尔指数(HHI)主要是用于测算市场分化、垄断程度的指标。当某产业为完全垄断时,H=1,当某产业处于完全竞争状态时,HHI指数趋向于0。HHI 值越大,说明该行业市场垄断度高。HHI指数计算公式(3):式中X表示西北五省区旅游外汇收入,Xi 为第i 区域旅游外汇收入,n 为区域个数,Si=Xi/X,表示第i个区域的旅游外汇收入占有率。

4.地理集中指数

地理集中指数体现入境客源的区域分布情况,计算公式(4):当G 值越大,入境游客越集中于某一区域;反之,G值越小,游客越分散。G式中:Pji表示第j年第i省区入境旅游人数;Pj表示第j年西北五省区总入境旅游人数,n表示区域个数。②参见秦欣、石惠春《甘肃省入境旅游区域差异的时空演变特征分析》,《干旱区资源与环境》,2012年第5期,第175页。

(二)数据来源

旅游外汇收入和入境旅游人次能反映一个国家或地区的入境旅游经济运行状况和入境旅游规模,旅游外汇收入和入境旅游人次的动态变化能较好的反映一个区域的旅游发展状况和旅游经济水平①参见阮文奇、郑向敏、李勇泉等《中国入境旅游的“胡焕庸线”空间分布特征及驱动机理研究》,《经济地理》,2018年第3期,第181页;参见王佳果、吴忠军、曹宏丽《“一带一路”背景下民族地区入境旅游时空特征》,《经济地理》,2017年第7期,第208页;参见高芳、康嫄洁《旅游区划视角下的云南入境旅游经济区域差异研究》,《中国人口·资源与环境》,2017年第1期,第245页;参见张建伟、苗长虹、肖文杰《河南省承接产业转移区域差异及影响因素》,《经济地理》,2018年第3期,第106页。。测算指标方面,文章选取旅游外汇收入、入境旅游人次作为实证分析西北五省区入境旅游区域差异与动态演化的指标;空间区域方面,文章以甘肃省、陕西省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区为研究区域;时间序列上选取2006—2016年11年间的数据来测算西北五省区的入境旅游的动态变化。研究数据来源于国家文化和旅游部、各省区旅游发展委员会官方网站、《中国旅游统计年鉴》(2006—2016)和各省区《国民经济与社会发展统计公报》(2006—2016)。

三、西北五省区入境旅游区域差异的时空演变特征及其影响因素

(一)2006—2016年西北五省区入境旅游经济总体差异比较

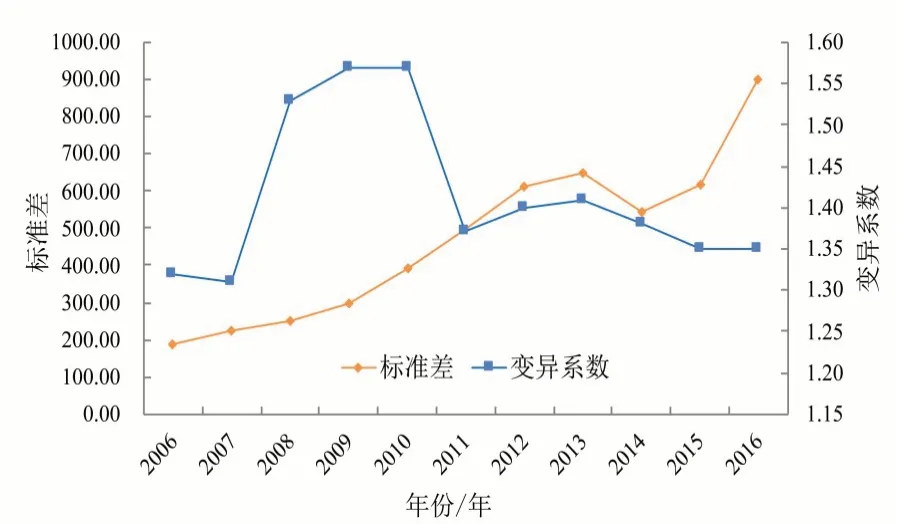

图1中的标准差和变异系数表明西北五省区入境旅游的总体差异及其演化特征,2006—2016年间,西北五省入境旅游标准差虽有波动但整体呈不断上升趋势,11年间标准差年均增长率为16.88%。在2013—2014年间有所回落之后又呈上升态势,标准差从2014年的543.88上升到2016年的899.71,年均增长率为28.62%。在2013 和2016年达到标准差的峰值,分别为647.82 和899.71。标准差的波动说明,西北五省区入境旅游经济发展水平的绝对差异不稳定,标准差总体的逐年上升趋势说明,西北五省区入境旅游经济发展水平的绝对差异幅度在不断扩大。

变异系数折线图反映了各省区旅游外汇收入的相对差异情况。2006—2016年,西北五省区旅游外汇收入相对差异波动较大,大体呈“Ω”形,即先逐渐上升再不断下降趋于平稳。2006—2010年间变异系数总体呈上升趋势,在2009和2010年达到了峰值,为1.57,2010—2016年间变异系数从1.57 下降到2016年的1.35,可以看出变异系数逐渐下降并趋于平稳,但是变异系数值均大于1,说明西北五省区旅游外汇收入极不均衡。综合来分析,2006—2016年的11年间西北地区经济社会不断发展,旅游基础设施得以完善,优质的旅游资源和不断丰富的旅游产品吸引了越来越多的国外游客,西北五省区入境旅游市场得到不断的发展,但是西北五省区入境旅游经济的绝对差异和相对差异极为显著。

图1 西北五省区入境旅游差异总体变化过程

(二)2006—2016年西北五省区入境旅游经济差异及时空演变分析

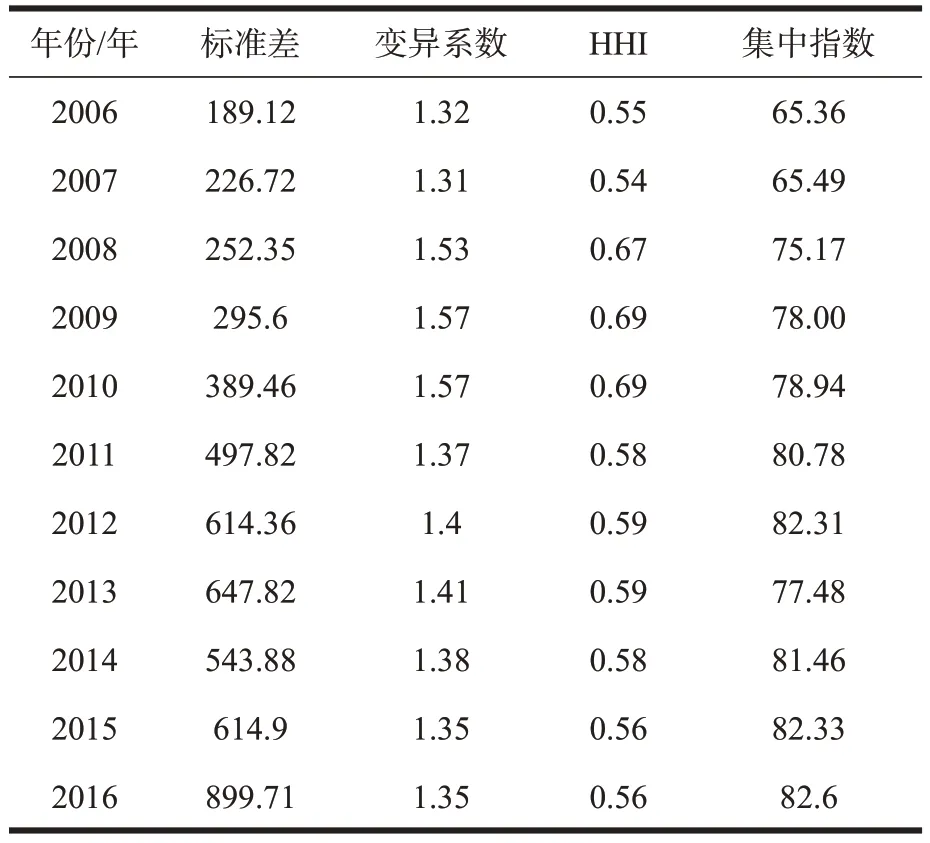

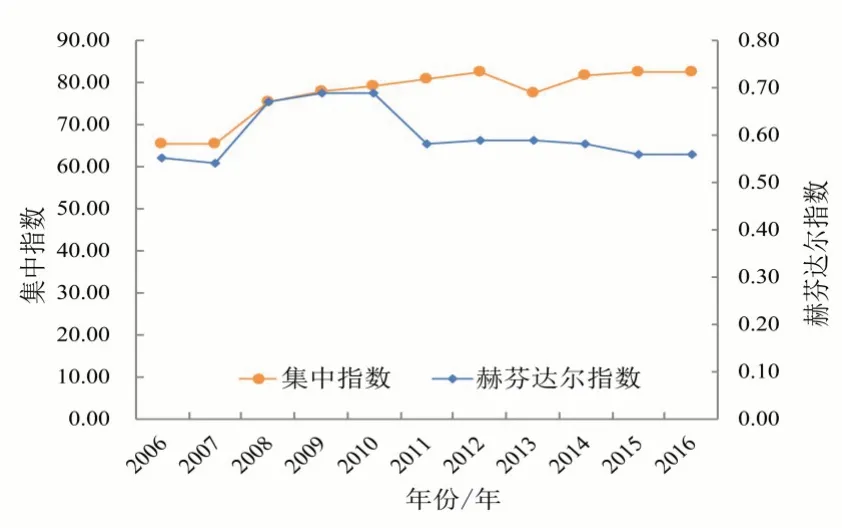

地理集中指数反映入境旅游人数的空间分布特征,表1中西北五省区入境旅游地理集中指数较高,最高值为2016年的82.60,最低值为2006年的65.36。这说明西北五省区入境旅游人次主要集中于少数旅游经济基础较好的省区。图2中2006—2016年间西北五省区入境旅游的地理集中指数在逐年增大,说明入境旅游差异程度在不断的扩大。

表1 2006—2016年西北五省区入境旅游总体差异

赫芬达尔指数(HHI)反映西北五省区入境旅游市场的垄断程度和旅游市场的竞争态势,2006—2016年间西北五省区的赫芬达尔指数(HHI)均大于0.5,在2009和2010年达到最大值为0.69,2007年的 HHI 为 0.54,为最小值,这说明西北五省区入境旅游市场的垄断程度较高,入境旅游市场竞争态势不明显。从图2可以看出,2010年以后,西北五省区的HHI指数呈缩小趋势,这也反映出西北五省区入境旅游市场垄断程度和竞争态势出现一定的变化。

图2 基于集中指数和HHI的西北五省区入境旅游差异演变

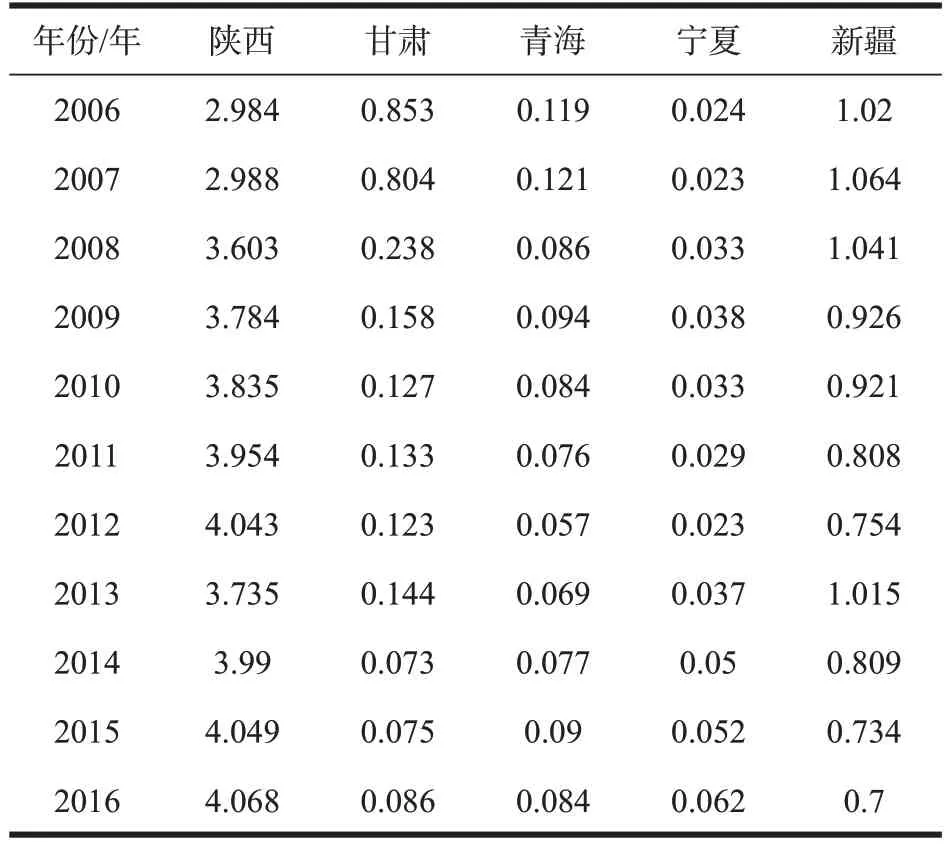

对比各省区旅游外汇收入与西北五省区平均旅游外汇收入的比值(见表2),可以从区域空间角度反映旅游经济的差异及演化特征。2006—2016年间旅游外汇收入高于地区平均水平的只有陕西省和新疆维吾尔自治区,其中陕西省旅游外汇收入呈现绝对优势,连续11年均大幅度高于地区平均水平,在2012、2015、2016年旅游外汇收入达到全地区的4 倍多。新疆在2008、2010、2011、2012、2014、2015、2016年的旅游外汇收入低于地区的平均水平,呈现不稳定的发展态势。甘肃、青海、宁夏的旅游外汇收入在11年间一直低于地区的平均水平。甘肃、青海、宁夏从2008—2016年间旅游外汇收入和入境旅游人数总体上呈逐年增加的良好发展态势,但是经过11年的发展未能打破西北五省区入境旅游经济的空间差异化结构。综上,西北五省区入境旅游经济空间集中程度极高,且差异变化较为稳定,这不利于区域旅游经济的协调发展。

表2 各省区历年旅游外汇收入与西北五省区平均水平的比值

结合各地区历史旅游外汇收入与西北五省区平均水平的比值,通过ArcGIS 10.2软件分析西北五省区入境旅游经济发展水平的时空演变特征。分析发现,2006年至 2016年 11年间,西北五省区入境旅游发展水平的时空演化格局未发生明显改变,单核极化格局未被打破。2006年至2016年间,陕西依旧处于极高水平,新疆处于较高水平,只有甘肃从2006年的较高发展水平下降为2016年的较低发展水平,青海和宁夏在11年间一直属于较低发展水平和很低发展水平。从全国范围来分析,2016年全国入境旅游1.38 亿人次,全国各省区平均入境旅游人次为431.25 万人次,是甘肃省的60.31 倍、是青海的61.52 倍,是宁夏的84.23倍,是陕西的1.27 倍。2016年全国旅游外汇收入1 200亿美元,全国各省区平均入境旅游外汇收入为375百万美元,只有陕西和新疆旅游外汇收入高于全国水平,甘肃、宁夏、青海均大幅度低于全国水平(全国各省区入境旅游人次、旅游外汇收入不含港澳台地区)。由此可见,西北五省区在入境旅游人次和旅游外汇收入上和全国其它地区还有着较大的差距。

(三)2006—2016年西北五省区入境旅游经济发展差异的影响因素

影响西北五省区入境旅游经济发展差异的影响因素主要有:(1)旅游资源禀赋和旅游发展基础是主要影响因素。2016年陕西A 级旅游景区337个、新疆 369 个、甘肃 260 个、宁夏 71 个、青海 106个,星级酒店方面陕西169个、新疆108个、甘肃90个、青海84个、宁夏7个①数据来源:据国家文化和旅游部、各省区旅游文化厅官方网站整理。。陕西、新疆在A级旅游景区、星级酒店等方面占有绝对的优势和比重。陕西在西北五省入境旅游市场中处于垄断地位,主要因为陕西省有着诸多精品级优质旅游资源和世界遗产,旅游发展基础较好,国际旅游客源市场竞争力逐渐凸显,以西安为代表的国际旅游目的地品牌影响力逐渐扩大;旅游外汇收入和入境旅游人数在西北五省区入境旅游市场中占有绝对的优势和比重。新疆地域广阔,社会经济条件较好,有着天山天池、喀纳斯湖、葡萄沟以及诸多历史人文旅游资源。2006—2016年间,在入境旅游外汇收入和旅游人次的总量上仅次于陕西,但是因受到“七·五”事件等的影响,入境旅游经济发展呈现不稳定态势。宁夏、甘肃、青海虽然有着独具特色的旅游资源,但是由于旅游发展基础较弱,还未形成一定的入境旅游规模。综上,旅游资源禀赋和产业发展基础是造成区域差异的主要因素。(2)地区经济社会发展水平是重要影响因素。2016年,陕西人均 GDP 为 51 015 元,新疆 40 564 元,甘肃27 643 元,宁夏 47 194 元,青海 43 531 元②数据来源:各省区《2016年国民经济和社会发展统计公报》。,陕西和新疆在入境旅游和区域经济发展水平上均处于领先水平,由此可见,西北五省区入境旅游与区域经济发展水平呈现一定的区域耦合效应,经济社会发展水平是制约入境旅游发展的重要因素。(3)区位优势及交通条件是客观影响因素。陕西地理区位优势明显,东接中原,南邻巴蜀,西衔陇原,境内有着较为发达的航空、高铁、公路网络,可达性较高,区位优势明显;新疆地处亚欧大陆腹地,与诸多国家接壤,是丝绸之路经济带的核心区,更是第二亚欧大陆桥的必经之地,有着得天独厚的交通优势。从地理区位和交通条件来分析,青海、甘肃、宁夏三省区在交通条件和区位优势上不及新疆、陕西,这是造成省区间入境旅游发展差异的客观因素。

四、西北五省区国际旅游目的地与入境旅游发展的现实困境

(一)旅游资源优势未能凸显,入境旅游市场核心竞争力不足

西北五省区有着众多的优质旅游资源,AAAAA 级旅游景区的数量在一定程度上可以反映一个区域旅游资源的禀赋。截止2017年,新疆拥有AAAAA 级旅游景区12 个,陕西8 个,甘肃4个,宁夏 4 个,青海 3 个,西北五省区共计 31 个①数据来源:据国家文化和旅游部官方网站整理。。这些景区类型多样,有的旅游资源在世界上有着极高的知名度,由此可见西北五省区在资源禀赋方面有着很大的优势,但是近11年间,该区域入境旅游经济发展较为缓慢,并没有将独具特色的异质旅游资源优势转换为国际旅游市场的吸引力和竞争力。西北五省区的入境旅游市场,除了陕西和新疆有着较为明显的比较优势,其它省区入境旅游发展水平较低,未能形成强有力的中国西北区域入境旅游市场的核心竞争力,西北五省区入境客源市场在全国的占有率较低,竞争力明显不足。

(二)入境旅游发展水平不均衡,空间差异特征明显且呈延续性

2006—2016年,西北五省区入境旅游得到不断的发展,但是西北五省区入境旅游绝对差异和相对差异极为显著,入境旅游地理集中指数较高,入境旅游人次主要集中于少数旅游经济基础较好的省区,并且在2006—2016年间西北五省区入境旅游的地理集中指数在逐年增大。入境旅游市场的赫芬达尔指数(HHI)进一步说明西北五省区入境旅游市场的垄断程度较高,入境旅游市场竞争态势不明显。因此可以发现,西北五省区入境旅游发展水平不均衡的矛盾极为突出,近11年间西北五省区入境旅游发展水平的时空演化格局未发生明显改变,入境旅游发展水平的空间差异特征呈现延续性。

(三)缺乏健全的区域协调共享机制,未能形成区域国际旅游目的地品牌

西北五省区在经济社会发展水平、地理区位、自然资源条件、旅游发展基础等方面有着显著的差异,各省区社会经济发展水平与入境旅游发展步调不一致,区域间入境旅游未能抱团发展、相互借力。在入境旅游市场的全球营销和国际旅游目的地建设方面,西北五省区缺乏健全的区域协调共享机制,各省区在旅游目的地品牌营销、旅游产品宣传等方面各自为阵,缺乏全局观,还未形成中国西北区域性的国际旅游目的地品牌。放眼全国,京津冀、珠三角、长三角、长江经济带等区域已逐渐形成国际旅游目的地品牌,以区域共建、区域共享、区域协同为特征的国际旅游目的地建设已然成为入境旅游发展的重要路径。

五、丝绸之路经济带背景下西北五省国际旅游目的地协同发展路径

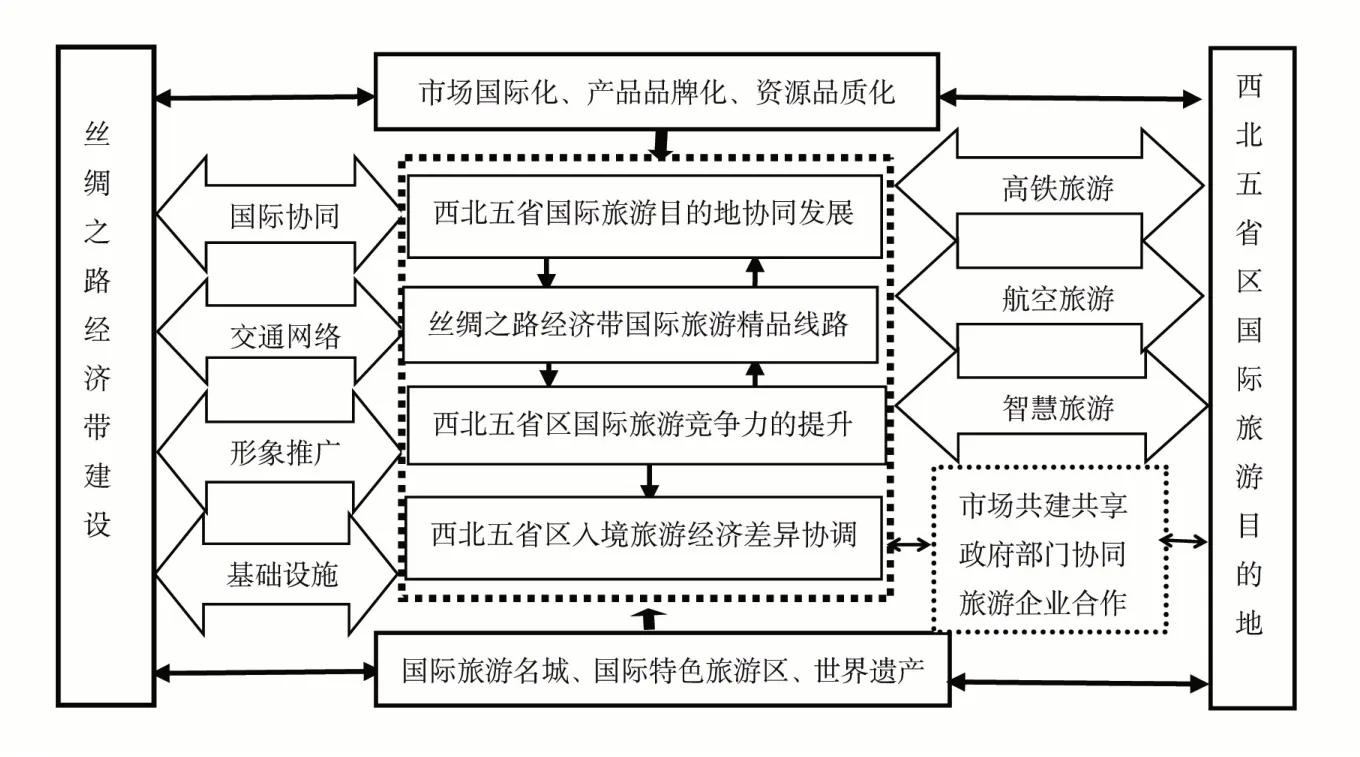

借力丝绸之路经济带建设,推动国际旅游市场的协同、旅游交通网络的完善、优质旅游基础设施建设以及国际旅游目的地形象的联合推广。立足市场国际化、产品品牌化、资源品质化,以高铁、航空、智慧旅游等新业态为驱动,以国际旅游名城、国际特色旅游目的地和世界遗产为着力点,助力丝绸之路国际旅游目的地协同发展,丝绸之路经济带国际旅游精品线路的打造,西北五省区国际旅游竞争力的提升,西北五省区入境旅游经济差异的协调。通过市场共享共建、政府间协同联动、旅游企业合作为西北五省区国际旅游目的地协同发展提供保障,为西北五省区国际旅游目的地协同发展提供路径,见图3。

(一)以国际旅游名城为抓手,提升区域国际旅游竞争力

城市作为旅游目的地的主要类型,是旅游流、信息流以及各类旅游产品与服务的集合空间,西安和敦煌是西北区域享誉世界的国际旅游名城和国际旅游目的地。依托关中—天水经济区和兰州新区,以西安、兰州、西宁、敦煌、银川、乌鲁木齐、喀什、伊犁等为中心带动城市,构建点—轴—域相结合的西北地区大旅游网络。在丝绸之路经济带背景下,要实现西北五省区国际旅游目的地的协同发展,各省区和主要节点城市,首先要提供优质的旅游基础设施、打造高品位的旅游资源和产品。其次,各省区、城市间要建立长期的协同联动机制,在出入境程序、入境旅游管理体系、现代化的预订和结算方式、旅游信息系统、旅游目的地营销、国际游客旅游服务标准等方面加强合作交流。以各城市旅游资源的特色和差异化为导向,将宝鸡、天水、喀什、伊犁等具有潜力的城市打造为入境旅游新增长极,进一步优化西北地区入境旅游空间格局。

当前,陕西、新疆的国际旅游吸引力和入境旅游发展基础相对较好,宁夏、青海、甘肃入境旅游发展仍然滞后,入境旅游市场还有很大的发展空间,这三个省区应该进一步优化旅游产品和产业结构,补齐短板、探索欠发达地区国际旅游目的地发展路径,促进区域协同联动和入境旅游一体化建设,提升西北区域国际旅游竞争力。

图3 西北五省区国际旅游目的地协同发展路径

(二)以构建国际特色旅游区为契机,协同创建陆上丝绸之路国际旅游带品牌

西北五省区具有得天独厚的地理与人文优势,在中国版图上有着举足轻重的地位。该区域有着跨区域的自然山水和完整的地脉文化,其地缘相近、血缘相亲、文脉相连,旅游资源呈互补性,有助于跨区域特色旅游功能区的培育和国际特色旅游目的地的协同发展。构建国际特色旅游目的地是新时代背景下满足人民群众多元旅游需求的必然选择,有助于旅游产品的特色化和我国旅游产业国际竞争力的提升。2016年,在国家文化和旅游部公布的构建中国国际特色旅游目的地名单中,位于西北五省区的旅游目的地的有:中华古都文化国际旅游目的地(陕西西安);中国国际丝路艺术旅游目的地(甘肃敦煌);中国国际丝路风情旅游目的地(新疆喀什);中国国际丝路绿洲旅游目的地(新疆吐鲁番);中国屯垦文化国际旅游目的地(新疆石河子)。宁夏和青海虽然没有入选名单,但是可以按照其资源特色打造:中国沙漠风情国际旅游目的地(宁夏)、中国国际高原湖泊旅游目的地(青海)。立足“国际化、品牌化、品质化”标准,实行区域统筹管理、建立协同营销机制,打破行政壁垒、以构建国际特色旅游目的地为契机,联合敦煌莫高窟、陕西秦始皇兵马俑、青海三江源、青海湖、喀纳斯湖、张掖丹霞、茶卡盐湖等特色突出、知名度高的旅游景区组建西北国际旅游目的地联盟,联合拍摄国际旅游宣传片、组团参加国际旅游推介会。通过国际旅游节推介会、区域经贸合作助推、客源市场联合宣传助力、区域经济带协同规划助阵等途径,形成全方位、多渠道、立体式的旅游发展合力,协同创建具有国际影响力的中国西北国际旅游目的地品牌和丝绸之路经济带国际旅游精品线路。

(三)以丝绸之路经济带为引擎,实现入境客源市场共享共建

丝绸之路经济带的辐射带动能驱动西北五省区旅游资源挖掘保护、旅游形象国外宣传推广、国际旅游品牌培育打造、国际旅游产品的丰富、优质旅游基础设施和公共服务设施的完善提升。借力经济带辐射效力,进一步拓展国际旅游市场,大力发展高铁旅游、航空旅游、智慧旅游。近年来,西北地区的高铁网络趋于完善,借力丝绸之路经济带建设,以兰新高铁、宝兰高铁为西北地区高铁旅游发展轴线,联接西安、咸阳、宝鸡、天水、定西、兰州、西宁、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐等地市。航空旅游在长距离国际、国内旅游中处于绝对垄断地位,航空旅游有着快捷、舒适、安全的特性,随着国际商务旅游、度假旅游的兴起,航空旅游受到国际游客的青睐,以西安咸阳国际机场、兰州中川国际机场和乌鲁木齐地窝堡国际机场为国际旅游港口,增加主要客源国航班量,增加特色旅游航线,西北五省区协同推进航空机场的服务标准和质量,进一步提升外国游客入境中国的便利程度,将西北地区打造为国际航空旅游示范区。依托大数据、云计算技术,发展智慧旅游,协同打造西北五省区国际入境智慧旅游应用平台,实现“旅游产品—旅游资源—客源市场”共建共享的合作形式。以丝绸之路经济带为纽带,形成以政府主导、企业合作为形式的国际旅游目的地协同发展新路径,通过协调好各方关系、统筹各类资源要素、国际旅游人才协同培养等路径促进西北五省区入境旅游发展效益的最大化,实现入境客源市场的共建共享,进而提升西北地区国际旅游吸引力、国际旅游认知度和国际旅游综合服务水平。