课时概念教学设计的一种思路:生成和投射问题系统

——以“多种多样的生态系统”(第2课时)为例

2019-09-14高祥玉解凯彬

高祥玉 解凯彬

(南京师范大学教师教育学院 江苏南京 210023)

概念教学不仅需要帮助学生深入理解科学概念,还需要帮助学生建立起概念之间的联系。1 课时的概念教学,如何设计才能实现这一目标?本文提供了一种思路:生成和投射问题系统。

问题系统是一种建立在学科分析基础上的、简约凝练的、指向于目标有效达成的学习问题集合,且这种集合不是体现为问题的简单罗列,而表现为动态的、逻辑化的问题联结[1]。利用问题系统进行课时概念教学设计的思路如图1 所示:首先将本课时涉及的概念进行拆分、梳理和排序,构建概念结构框架,形成“概念光束”,再将之转换成问题系统,形成“问题系统光束”,这就是问题系统的生成;之后以问题系统为依托,创设具体的、相对复杂的问题情境,该过程就像将“问题系统光束”投射到“屏幕”上,“屏幕”上显示的是展示给学生的问题情境,情境中处处蕴藏着问题,这就是问题系统的投射。学生将透过情境有组织地解决问题,系统地理解和内化概念,形成稳固而灵活的概念体系。

图1 利用问题系统设计课时概念教学的思路流程图

本文以苏科版《生物学》7 年级上册“多种多样的生态系统”(第2 课时) 为例,详细阐述如何利用问题系统进行概念教学设计。

1 梳理概念,构建结构框架

核心概念在众多的概念里处于核心地位,能有效地组织起相关的事实和其他概念[2]。核心概念的构建需经历多个学时甚至多个学段,对于每一节课来说,教师还需要对核心概念进行细化,将上位的核心概念拆分为一系列较为具体的概念[3]。对核心概念的理解需要下位的重要概念的支撑,进行课时概念教学设计时,可依据重要概念划分课堂结构板块,每个板块集中构建一个重要概念。同样,重要概念的构建需要更下位的次位概念的支撑。

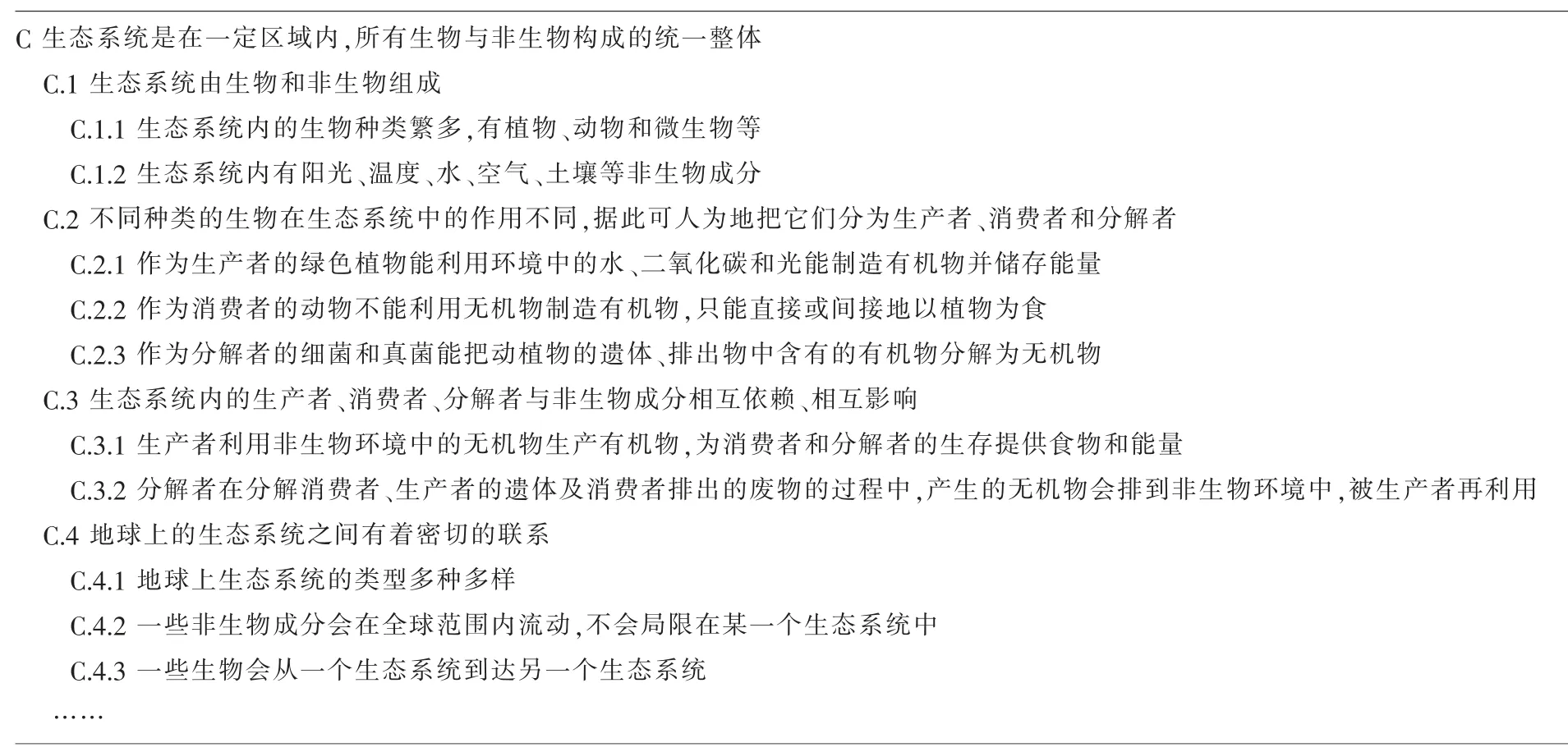

构建概念结构框架的方法是依据课程标准,结合地方教材,明确本节课需要构建的概念及其地位;结合概念间的逻辑和概念的抽象程度,梳理概念间的层次关系,确定核心概念、重要概念和次位概念;以命题的形式表述概念,以表格的形式呈现概念结构框架。表1 为本课时的概念结构框架。

这样,就确立了学生学习的主要内容,把握了学生应掌握的知识的深度和广度,通晓了概念的层次关系,明确了课堂结构。

2 概念问题化,生成问题系统

学习是一种持续行为,这种持续行为需要一个有持续发展空间的问题作为统领。这种持续发展不仅指它能在一节课内不断发展,还意味着它能到下一节课,甚至是到下一个学段发展。这个问题应该是指向核心概念的问题,可称为核心问题。

表1 “多种多样的生态系统”(第2 课时)概念结构框架

教学板块可根据重要概念划分,每一版块集中构建一个重要概念。重要概念是相互联系的,这种联系依靠指向重要概念的问题建立,可称为重要问题。它既是开启每个板块思维的起点和推动板块学习的动力,也是板块之间的联结枢纽,调控着教学进程使之朝着预设的方向发展。

指向次位概念的问题可称为次位问题,通过次位问题的依次推进,实现重要问题的解决。

如何提出指向概念解决的问题? 一种方法是利用“五何”问题分类法。“五何”问题分类法把问题分为 5 类:“是何”“为何”“如何”“若何”及“由何”[4]。

表2 “多种多样的生态系统”(第2 课时)问题系统

通过“五何”问题分类法将概念转化成问题后,将核心问题、重要问题、次位问题进行整合,形成问题系统。表2 为本节课的问题系统。

如此,进一步明确了教学过程中一共需要解决哪些问题,每个板块集中解决哪些问题,以及解决问题的先后顺序。

3 投射问题系统,呈现问题情境

假使问题系统在课堂上以“提问—回答—再提问—再回答”的方式呈现,即教师大密度地提问,学生很可能会更多地关注教师想要什么样的答案而不是问题本身,反而降低了思考的密度和深度;此外,教师过多地提问也会导致学生的学习过于被动。有效的方法是将问题系统寓于具体的、相对复杂的问题情境中,让学生在情境中解决问题。

问题情境要充分体现问题系统的逻辑性和动态性,故在设计时应考虑以下几个方面。

要以丰富且经过精心组织的事实作为问题情境的背景。通过观察事实提出问题,通过对丰富事实的对比、分析、抽象和概括解决问题,让问题系统扎根于事实,这符合问题解决的逻辑规律;但这种丰富的事实不应是散乱的、随意的,而是经过教师认真考量、精心组织的,是能够唤起学生理智情绪和思维的。以“多种多样的生态系统”为例,这节课分为2 个课时,第1 课时主要学习科学探究的常用方法——调查,并完成任务:调查校园内的一片草地和人工池塘的成分。学生自己调查获得的事实将作为第2 课时问题情境的背景。这样安排的目的有3 个:1)学生对亲身调查得出的事实更为信服;2)校园内的草地和人工池塘都是学生熟悉的场所,易于分析;3)草地属于陆地生态系统,池塘属于水域生态系统,二者差异较大,这为第4 个板块的学习做铺垫。

要充分考虑学生已有的科学概念和前科学概念,以此为“生长点”展开教学,因其本身就是学生逻辑思维的一部分。例如问题情境1 设置为“假设将池塘中的鱼放到草地里,它还能生存吗?为什么? ”这是考虑到在学习本课时之前,学生已经建立了“生物之间、生物与环境之间相互作用”的科学概念,但没有从生态系统的角度看待这种关系。学生通过对该问题的思考,“激活” 已有概念,再结合事实材料进行分析,将意识到每种生物都生活在特定的环境中,因为该环境有这种生物生存相关的其他生物和非生物,从而解决Q.1,构建 C.1。

“生长点”不仅位于一堂课的开始,还位于一个板块的开始,开启新板块学习的问题情境应该凸显衔接作用,即学生在解决问题时能应用到上一个板块获得的概念,使问题系统的逻辑性落实到每个教学环节。例如问题情境2 设置为“既然鱼无法从草地中获取食物,池塘中哪些生物可作为鱼的食物? 这些生物又是从何处获得食物的? ”这是考虑到学生已建立了C.1.1,引导学生从生物获取营养的角度思考,发现不同生物获取营养的不同方式,进而对生物成分进行分类,解决Q.2,构建C.2;问题情境3 设置为“如果你是池塘中的生产者/消费者/分解者/非生物成分,你该如何告诉池塘中的其他成分你很重要?”意在让学生在运用C.2 进行解释的过程中,意识到生态系统的各个成分是紧密联系的,从而解决Q.3,构建C.3;问题情境4 设置为“你能尝试描述老虎、鲸鱼、熊猫和家燕生活的生态系统吗? 家燕的迁徙行为说明了什么?”意在让学生运用已有概念解决问题的时候有新的发现:生态系统的类型是多种多样的,生态系统是动态变化的,从而解决Q.4,构建C.4。

问题系统的动态性将体现在情境中次位问题的呈现方式上。在问题情境中,学生很可能自己生成次位问题;如果学生不能及时发现问题,教师再抛出次位问题。

最后,教师可提出核心问题,发展核心概念。

这样,问题系统就有了“血肉”,问题系统的呈现方式不再是简单的“提问—回答—再提问—再回答”,而是课堂上的具体情境中的有逻辑的预设性问题和生成性问题的动态转化。

4 小结

信息化时代背景下,教学更加重视概念体系的构建,因为概念体系帮助学生更好地组织已有知识,接纳新知识,进行知识迁移。运用问题系统进行课时概念教学设计,帮助教师明确课时的概念体系、需要解决的问题,以及问题的呈现方式。在教学实施过程中,学生将通过问题情境有组织地解决问题,有层次地内化概念,构建概念体系。

概念体系的构建是一个持续而漫长的过程,不能期望仅通过1 课时的学习完全实现,因为1课时内学生对核心概念、重要概念,甚至次位概念的理解是极其有限的。概念体系的构建又依赖于课时内建立的“小体系”,正因为“小体系”的存在,让学生明确概念之间是有联系的,日后已有概念得到深化发展时,这种联系会越加稳固;日后遇到新的概念时,学生会用联系的观点看待它们,主动建立联系,这种联系会越有 “弹性”。可以说,“小体系”通过不断“孕育”形成了“大体系”。