中国“生活美学”:是什么与不是什么

2019-09-12韩少玄

韩少玄

主讲人:刘悦笛(中国社会科学院研究员)

时间:2019年3月

地点:中国社会科学院

目前,生活美学已经成为全球美学发展的“最新路标”,这种最新的美学建构已在东西方之间形成了基本共识,2005年之后西方学界出版了关于“生活美学”的多本专著。其中,2014年由我筹划主编、英国剑桥学者出版社出版的《日常生活美学:东方与西方》(Aesthetics of Everyday Life:East andWest),就是以国际化语言向西方昭示:“生活美学”并不只是新世纪以来全球的美学新潮与主潮,更是东方特别是中国美学的原生形态。

作为东西方美学家当下的共同事业,“生活美学”由此趋成一种“全球生活美学”成为可能。在斯坦福哲学百科(StanfordEncyclopedia of Philosophy)当中最近新增“生活美学”词条,美学杂志《美学与艺术批评》(JAAC)的主编苏珊·费金(SusanFeagin),在第18届世界美学大会期间接受采访时说:“今天美学与艺术领域的一个主要发展趋势是美学与生活的重新结合。在我看来,这个发展趋势似乎更接近于东方传统,因为中国文化里面人们的审美趣味是与人生理解、日常生活结合一体的。”

由此可见,国际美学界不仅视“生活美学”为国际美学的最新主流,而且看到了从传统到当代的中国美学对“生活美学”已经与正在作出的贡献。然而,目前国内学界对于“生活美学”却多有误解,甚至在不甚了解国内外相关研究成果的前提下,对这个新生长点做出了某些“过度的阐释”。在这些误读纷纷出现的时候,我们更需要厘清:“生活美学”究竟是什么,又到底不是什么?

审美观的变化与实用美学

第一种对“生活美学”的误解,就是仅仅把它当作“实用美学”。以某本名为《生活美学》的专著为例,这本书所说的生活化的美学,从分类上就包括人体美学、服装美学、饮食美学、建筑美学和旅游美学。然而,这种以“生活学”为核心的生活美学,其实就是一种“生活实用美学”,这是将传统审美观应用于生活的各个领域的产物。因为,“人的艺术追求并不以产生个别的艺术作品为满足,而是要力图渗透到我们全部的生活(Dasein),我们的住宅,我们的服装,我们的道德,我们的交通,我们的举止,我们的语言,我们都要追求一种美的形式”。有趣的是,这里所用的“生活”之德文“Dasein”就是海德格尔的核心术语“此在”,生活美学即使从实用的根基上说也是“此生”的美学。

这类的实用美学尽管意识到了审美泛化并渗透到了生活的各个角落,但是,并没有根本认识到:生活美学的首要变化就来自于审美观之变。这样的实用美学只是将“生活美学”看作是门类美学而非本体论美学。传统的审美观被认定是“非功利的”与“无目的性的”,然而,这种古典审美观念斩断了审美与日常生活的关联,只是雅俗分赏的“文化神圣化”时代的产物。20世纪60年代,“审美经验的神话”在世界美学主流中就已得到解构,所谓“非功利”“审美距离”“不及物”等一系列的传统审美话语被给予了最后一击。当代文化艺术的彻底转变,却再度聚焦于审美与生活的本然关联:首先,“审美非功利性”被“生活实用的审美化”所驱逐了,这是“日常生活审美化”所带来的;其次,审美的“无目的的合目的性”被“有目的的无目的性”所取代了,这是艺术文化的“产业化”所带来的;再次,“审美经验的孤立主义”被“日常生活经验的连续性”所代替了,这是“审美日常生活化”所带来的。所以说,“生活美学”首先就是一种审美观得以彻底转变的美学。

生活观的流变与“日常美学”

在“生活美学”当中得以转变的不仅是审美观,而且还有生活观。第二种误解就在于将生活美学直接等同于“日常生活美学”。日常生活美学的确是最新兴起的一种思潮,它是直面当代“日常生活审美化”而产生的,将重点放在大众文化转向的“视觉图像”与回归感性愉悦的“本能释放”方面,从而引发了很大的争议。然而,“生活美学”尽管与生活美化是直接相关的,但“当代审美泛化”的语境转化——当代文化的“日常生活审美化”与当代艺术的“审美日常生活化”—对生活美学而言仅仅是背景而已。

“生活美学”更是一种作为“哲学”的美学新构,而非仅仅是文化研究与社会学意义上的话语构建。这意味着,生活美学尽管是“民生”的美学,却并非只是大众文化的通俗美学。但是,日常生活美学却成为了只为大众生活审美化的“合法性”做论证的美学。在理论上,它往往将美感等同于快感,从而流于粗鄙的“日常经验主义”;在实践上,又常常成为中产阶层文化趣味的代理人,从而易被诘问“究竟是谁的生活审美化”:究竟它本质上是“食利者”的美学,还是表征了审美“民主化”的趋向?更何况,“牛活美学”具有更广阔的文化历史语境,随着当代中国文化的“三分天下”格局的出场,“政治生活美学”“精英生活美学”与“日常生活美学”都应该成为“生活美学”中的应有之义。这三种由历史流变而来的独特的生活美学形态,恰恰也说明了本土化的生活美学在中国本土始终占据着主导。

艺术观的转变与“艺术美学”

第三种误解在于,“生活美學”的兴起就会驱逐“艺术美学”的存在,生活化与艺术论的美学似乎是势不两立的。在欧美的美学界看来,‘分析美学”的主流传统曾只聚焦于艺术本身,而超出了“艺术哲学”的研究之外的两个主要对象,就是作为日常美学的“流行文化”(popularculture)与“人类生活美学”(the aesthetics of human life)。从这种视角看来,关于艺术与关于生活的美学理应是彼此绝缘的两个领域。然而,“生活美学”却试图更开放性地看待艺术。生活美学之所以包容“艺术美学”,就是因为,它将艺术本身视为一种“生活的形式”。对于艺术的理解与反思,恰恰是应该“在生活之中”而非超出生活之外的。

所以,“生活美学”有个“互看”的原则:一方面,我们是从生活美学来“观照”艺术的;另一方面,我们也是从艺术来“看待”美学生活的。同时还要看到,“艺术观”只是西学东渐的产物,“美的艺术”也只是欧洲现代性的产物。“艺术自律论”仅仅囿于西方中心主义的视角,西方人用这个视角审视了文艺复兴以前的“前艺术”文化,从而形成了艺术史的基本脉络;而且还将这种视角拉伸到非西方的文化当中,从而将东方艺术纳入其中。这突出表现在,在时间上旧石器时代物品的艺术化,在空间上非洲物品的被艺术化,在19世纪的欧洲就曾有一段将人类学博物馆当中的物品搬到美术馆当中的热潮。当欧洲“艺术观”舶来的时候,如“美术”这个来自日本的新造词(英译为bijutsu),移植到中国本土之时就逐渐缩小了疆界,从原本所指的“大艺术”聚焦于以绘画为主的造型艺术,这也说明了西方艺术观对中国文化的塑造作用。然而,从中国古典文化的角度来看,“生活美学”的深厚传统却从未中断,“艺”与“术”的传统也是深深地植根于本土生活当中的。其中至少有两个传统至今绵延未绝:一个是以“书法”为代表的“文人生活美学”传统,另一个则是以“民艺”为代表的“民间生活美学”传统,它们都使我们回到艺术与生活的亲和关联,来重新定位艺术与生活。

环境观的改变与“环境美学”

将生活美学当作“环境美学”的分支,还是把环境美学作为“生活美学”的分支,这也关系到对“生活美学”的误解。当代欧美环境美学家更多地把生活美学作为环境美学的当代发展环节。这里面引导出来的问题就是:生活是从环境里面延伸而出的,还是环境是围绕生活而生成的?按照环境主义论者的观点,他们认为,如果认定环境就是围绕着主体生成的,那么,这种思想本身就蕴涵了“人类中心主义”的意味。

但是,环境毕竟还是针对人类而言的,没有人类也许就无所谓环境的存在与否,可以说,环境总是“属人”的环境,无论针对每个个体还是整个人类来说都是如此。尽管环境与每个人的亲疏关系是千差万别甚至相差甚远的(如从家居环境到地球大气层的距离那么遥远),但是,可以肯定的是,随着人类万年的活动特别是工业化之后的改造自然活动的全面展开,整个地球很难说还有尚未被“人化”的部分,整个地球的环境都是“人化”的环境。实际上,环境与生活就是密不可分与交互规定的,环境更应该被视为“生活化”的环境,它具体包括“自然环境”、“城市环境”和“文化环境”三个部分。活生生的“人”及其生活的环境的互动关联,恰恰是“环境美学”融入“生活美学”的必然通途。

哲学观的变动与“美善之学”

关于“生活美学”还有一种误解,觉得“生活美学”既然主旨在于提升生活经验的审美品格,进而达到“以美促善”“化美为善”“以善为美”,那么就可以将生活美学视为伦理学的分支,从而成为一种“美善之学”。这是部分正确的,因为从历史渊源上看,“生活美学”恰恰反击的也是自“感性学”奠基以来的将审美纯化的趋势,它一方面是对于古希腊“美善”合一观念的某种回应,另一方面亦是回到了本土儒家的“美善相乐”的圆融思想。

然而,“生活美学”却不仅仅是“伦理美学”,从本体论上说,“生活美学”理应成为真善美的合体之学。这是由于,“生活美学”所正面反思的是现代性所造成的“认知工具”(cognitive-instrumental)、“道德实践”(motal-practical)与“审美表现”(aesthetic-expressive)的割裂,这是启蒙时代的产物,也是启蒙思想的缺失。既然美本身所呈现的是人类基本的经验世界,而真善美在这一世界中也是未经分化的,没有概念化与制度化的分隔,那么也就可以说,真善美恰恰是统一于美的活动的。在美的“本真生活”的状态之中,真善美是本属一体的,它们差异的绝对化,只是在西方理性化的思维方式下发展起来的。超脱西方形而上学藩篱就可以看到,本真生活的意义是不能得以概念化区分的,而是只能被现象性地直观的,它同时是真,是善,亦是美。所以说,“生活美学”就本体论而言就是“真美善合一”之学,它并不赞同现代性带来的“客观的科学”“普遍的道德和法律”与“自律性的艺术”的裂变,从而以“美是生活真理的直观显现”与“美学是未来的生活伦理学”两个基本命题来整合真美善。

质言之,我们试图为生活美学的“开放性”进行积极的辩护,而反对对之进行“封闭化”的理解和“过度化”的阐发。通过审美观的变化,可以看到,生活美学绝非只是“实用美学”;通过生活观的流变,可以看到,生活美学不仅仅就是“日常美学”;通过艺术观的转变,可以看到,生活美学兼容而不能驱逐“艺术美学”;通过环境观的改变,可以看到,生活美学吸纳与融会了“环境美学”;通过哲学观的变动,可以看到,生活美学并非只为“美善之学”。生活美学就是一种回到生活世界的“本体论美学”,它所持的是崭新的审美观、生活观、艺术观、环境观和哲学观。

在2010年举办的第18届世界美学大会上,生活美学成为了国内外美学家们热议的话题,这也说明,“回归生活世界”来重构美学已经成为全球美学的新生长点。在中文的专题会议上,特设了“日常生活美学”与“传统与当代:生活美学复兴”两个会场,以推介中国学界的生活美学的最新思潮;在英文的专题会议上,“环境美学”“美学与新媒体”“当代中国艺术”专场都不同程度上涉及了生活美学的话题,走向生活的美学与美学走向生活,正在东西方美学家们那里形成某种基本的共识。只不过,中国本土出现生活美学是为了摆脱实践美学的传统,而欧美大陆出现生活美学则是为了超越分析美学的窠臼,但是,在他们开始转向了生活的时候,卻都强调了

我们要依靠生活美学来观照艺术,与此同时,我们又要依赖艺术来看待生活的美学。

为什么生活美学会成为中外美学家所共同关注的话题?

这首先是由于,当代文化和艺术在全球范围内皆已发生了深刻的变化,生活美学的兴起就是对这种最新动向的一种直接的应对。真正使得生活美学得以出场的历史要素,不仅在于当代文化的各个层级在逐渐审美化,这是审美要素向文化与社会的蔓延和普泛,同时,更在于当代艺术家们突破了审美的藩篱,从而致力于在“艺术与非艺术”的边界进行拓展的工作。

面对这种新的历史境遇,新兴的生活美学就要面对传统美学的两个基本观念进行“解构”:一个就是“审美非功利”观,另一个则是“艺术自律”论。二者几乎成就了古典美学观念与艺术理念的内在定性。在古典时代人们所身处的“文化神圣化”的语境里,建构起以非功利为首要契机的审美判断力体系自有其合理性,那种雅俗分赏的传统等级社会,使得艺术为少数人所垄断而不可能得到撒播。

由此所造成的后果便是,艺术和审美不再与日常生活发生直接的关联,而在当代社会和文化当中,这些传统的历史条件都被新的语境所刷新了,从而出现了三种观念的交锋:“日常生活审美化”所带来的“生活实用的审美化”对“审美非功利性”;艺术和文化的“产业化”所带来的“有目的的无目的性”对“无目的的合目的性”;“审美日常生活化”所带来的“日常生活经验的连续体”对“审美经验的孤立主义”,而且后者已经形成了压倒性的优势,当代审美所面临的历史境遇居然具有了某种“反审美”的性质,审美理论在“后康德时代”要得以重新审视。

与此同时,“艺术自律”论也只是一定历史阶段的特定产物。西方的艺术文化呈现出“沙漏结构”,也就是中间细、两端呈双漏斗的结构。在欧洲文化史上,从“美的艺术”的形成直到当代艺术之前的阶段,就是这沙漏的中间部分。在这个中间部分之前,“前艺术”阶段的人造物逐渐被规约到美的艺术体系当中,比如對原始时代物品的“博物馆化”与对非洲地区物品的“现代艺术化”。

从东方的视角看,艺术的产生只是现代性的产物,而在欧美现代性之前(时间性的)与之外(空间性的),都没有凸现出现代意义上的艺术问题。在此,时间性的“在先”,指的是欧洲文化中唯美的艺术观念产生之前的时段;空间性的“在外”,则指的是在欧洲文化之外那些“后发”地获得艺术视角的文化空间。

更具体地说,在以欧洲为主导的现代性这段历史展开“之前”与“之外”,现代性意义上的艺术都没有产生出来,自律的艺术观念只是欧洲文化的产物而后才得以全球播撒。在“沙漏结构”的后半部,当代艺术又出现了突破艺术边界的倾向,极力在艺术与非艺术的边缘地带进行创造,从而使得艺术走向了更加开放的空间,这正是我们所面临的当代艺术发展的最新阶段。

所以说,生活美学在目前之所以已成为“走向全球美学新构”的一条重要的路径,就是因为,它既可以用来反击“艺术自律化”与“审美纯粹化”的传统观念,也可以将中国美学奠基在本土的深厚根基之上。

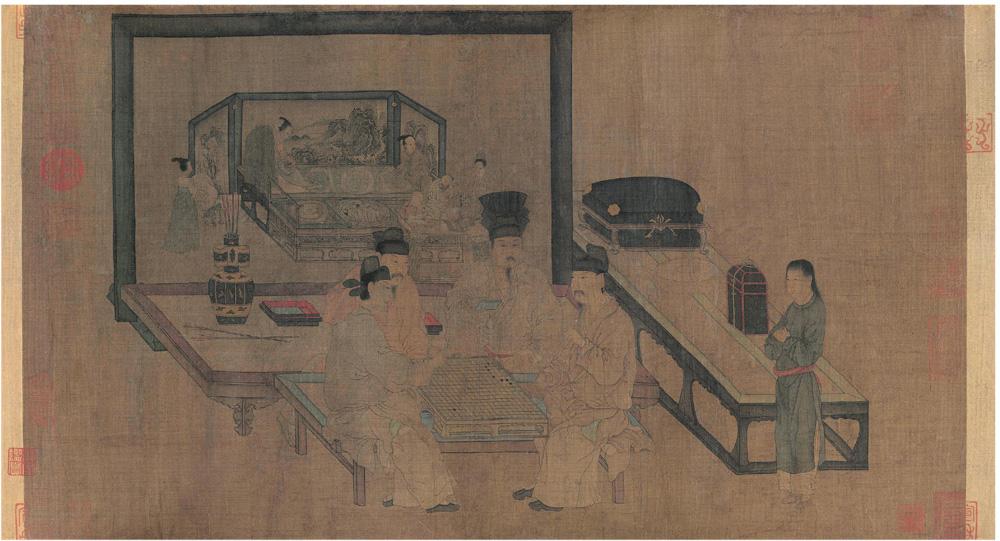

追本溯源,中国古典美学其实就是一种“活生生”的生活美学,中国古典审美者的人生就是一种“有情的人生”,我们当代的生活美学建构不能脱离传统而空创,而要形成一种古与今之间的“视界融合”。

以儒家美学为例,儒家美学就可以被定位为一种生活美学,以情为本的生活美学,这是来自于郭店楚简的启示。对于儒家美学的哲学化解读,往往尽着欧洲哲学研究的色彩,如以“仁学”作为儒家美学的哲学基础之类。从“生活儒学”的角度来解读儒学,似乎更能回到原初的语境来言说问题,“礼”及其与“乐”的合一更能代表儒家美学思想的基本特质。在孔子时代,“礼”“乐”相济才是儒家美学的主导,然而随着“乐”的衰微,这种统一便转化为“礼”与“情”的合一,而且“乐”对于人而言的内在规定就在于“性感于物而生情”之“情”。所以,我们主张从生活美学与“情之本体”的角度来重思儒家美学的基本定位。

而且,儒道两家生活美学的同体化的互补,恰恰构成了“忧乐圆融”的相生境界。用“忧乐圆融”来描述中国古典生活美学的架构亦非常贴切,因为无论是儒家还是道家的生活美学,都是“通天下之忧乐”的。同样,正如禅宗生活美学虽起于出世之忧,但“禅悦”却如此亲和于现世生活一样,儒、道、禅之“乐”都是归属于生活并始终未超离于生活的。

将生活美学视为中国古典美学的原色与底色,这是就逻辑与历史的双重意义来说的。一方面,所谓“原色”就逻辑而言,生活美学构成了中国古典美学的“根本生成范式”,所以谓之“原”。

“儒家生活美学”与“道家生活美学”便形成了两种基本原色,并与后兴的“禅宗生活美学”共同构成中国美学的“三原色”。另一方面,所谓“底色”则就历史而言,从孔子和老子这两位古典美学的奠基者那里开始,中国美学就已经走上了生活美学的道路,所以才谓之“底”。但无论是作为“原”色还是“底”色,中国美学从本根上就具有“生活化”的取向。

从先秦、魏晋到明清形成了生活美学的三次高潮,这是不同于欧洲美学传统的最深层的差异,也是我们重新阐释中国古典美学的最新的路径。因此,我们也要回到中国古人的生活世界来把握儒道两家的美学,从而为阐释中国古典美学探索出一条“回归生活”的新路。在这种视界当中的儒道两家美学,已经基本摆脱了依于“仁”与志于“道”的老路,这恰恰是回归生活世界的必然结果。

生活美学,正是未来美学的重要发展方向之一,但这种发展并不是囿于中国本土的独创,而已经成为了国际美学界的共同的发展趋向,同时,也折射出这样两种趋势:一个是当代全球美学的“文化问性”转向,东方与西方、西方与西方、东方与东方之间的美学交流日益频繁;另一个则是中国美学已经融入到了全球对话当中,并将在其中扮演愈来愈重要的角色,而生活美学正是中国本土美学走向世界的重要通途。