我国优质水稻品种发展现状与展望

2019-09-112

2

(1.全国农业技术推广服务中心, 北京 100125; 2.恩施自治州种子管理局, 湖北 恩施 445000)

水稻是我国主要的粮食作物,60%以上的人口以稻米为主食。当前,中国加快迈入全面小康社会,农业进入新的发展阶段,正从“吃饱”向“吃好”转变,老百姓对于稻米食味等品质的要求也越来越高,“优质”成为水稻品种科研和育种新的风向标,大力培育、试验审定并推广种植产值高、效益好的优质水稻品种已经成为业内共识。近10年来,以优质品种推广应用为基础,我国优质水稻发展取得了长足进步。

1 优质水稻发展历来得到高度重视

针对1984年出现的“卖粮难”,1985年1月,农牧渔业部在长沙召开优质稻米座谈会,指出发展优质稻米的重要性,研究了发展优质稻米的对策,并于同年举行了首次优质稻米评选,评选出了双竹粘、汕优63、秋光等46个优质水稻品种。此后在“七五”全国水稻育种攻关中,切实把“优质”放在了首位,分别于1986年和1988年颁布了农业行业标准NY 20—1986《优质食用稻米》和NY 83—1988《米质测定方法》,有力地推动了我国优质稻的生产和研究。1991年,再次出现以南方早籼稻为代表的“卖粮难”,优质粮食(水稻)生产再次引起重视,国务院在广东省召开了全国发展高产优质高效农业经验交流会,提出要走高产、优质、高效的路子,1992年农业部组织了“首届中国农业博览会”,评出了包括响水大米等6个金奖产品在内的27个优质产品,江西、湖南、黑龙江等水稻主产区从“八五”开始设立了优质稻米试种示范,同时,粮食流通和粮价放开,粮食生产的市场化、产业化开始兴起。1996年我国粮食总产量跨上5亿t大关,人均占有量达到412.2 kg,又再次出现了农民卖粮难、劣质稻米积压、优质稻米俏销的问题,国家于1997年出台《粮食收购条例》,各地加大优质品种的选育、评选和推广,并实行优质优价政策。我国优质稻生产面积,从1985年的267万hm2增加到2000年的1 200万hm2,占到水稻种植面积的40%左右。进入新世纪后,我国粮食连年丰产,实现“十二连增”,并从2013年开始连续5年总产超过6 000亿kg,我国粮食库存持续增加,伴随出现了部分粮食品种阶段性过剩、库存压力较大,绿色、有机、安全等优质农产品供不应求等问题。2017年,中央一号文件中明确指出要“重点发展优质稻米”等产业,着力推进农业提质增效。2018年5月,农业农村部在广州组织了国家优质稻品种食味品质现场鉴评会,评选出龙稻18等十大优质粳稻品种和美香占2号等十大优质籼稻品种,随后各省也纷纷举办了各种形式的稻米品尝鉴定活动,促进优质稻尤其是优质食味品种的推广。

2 优质品种审定标准指标不断调整优化

发展优质水稻,首先要有优质品种,其中优质水稻品种审定标准的制定和应用,对于确定育种目标和试验条件至关重要。品种审定标准中的优质指标,是随着水稻生产和产业发展需求的变化,不断完善和优化的。1983—1988年,第一届全国农作物品种审定委员会(简称全国委员会,下同)制定的水稻品种审定标准中明确,品种在地区以上区域试验和生产试验中,产量

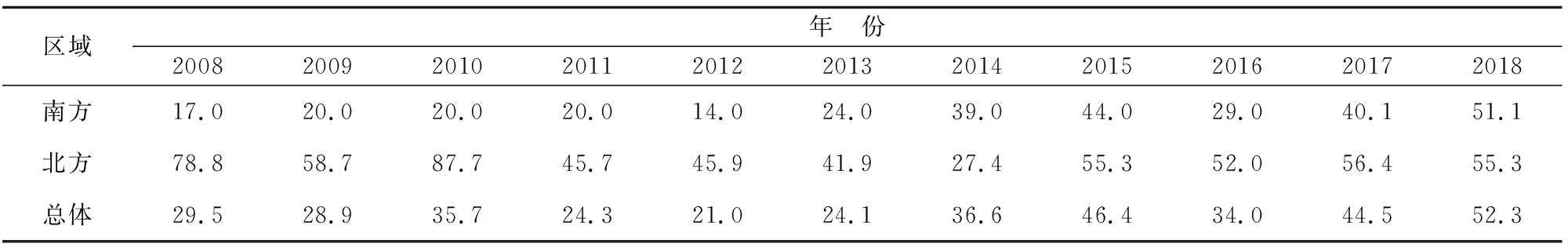

表1 2008—2018年国家水稻区域试验品种米质优质率 单位:%

区域年 份20082009201020112012201320142015201620172018南方17.020.020.020.014.024.039.044.029.040.151.1北方78.858.787.745.745.941.927.455.352.056.455.3总体29.528.935.724.321.024.136.646.434.044.552.3

虽与对照相当,但品质、熟期、抗性等1项以上表现突出,即可申请审定。1989—1996年,第二届全国委员会强调国家级审定品种(简称国审品种,下同)要能跨省推广,须已通过2个省审定,或者已通过1个省审定同时在国家级区域试验和生产试验中表现突出。1997—2001 年,第三届全国委员会明确要求国审品种要新,须在最近2年内至少通过1个省审定,对优质品种则要求米质主要指标达部颁《优质食用稻米》优质2级以上,可比对照减产小于5%。2002—2006年,第一届国家农作物品种审定委员会(简称国家委员会)针对当时市场对优质稻米需求迫切而品种米质普遍较差的状况,及时提出米质达到GB/T 17891-1999《优质稻谷》(以下简称国标)1、2、3级的品种,产量指标放宽至比对照减产不大于15%、10%、5%。在此标准引导下,一大批优质水稻品种脱颖而出,水稻生产明显优化,优质育种取得显著突破。此后,随着水稻优质高产育种取得明显进展,原有对优质品种的产量指标要求已显偏低,2007年,第二届国家委员会又对相应指标进行了调整:对于米质达到国标优质1、2、3级(或比对照优1、2、3个等级)的品种,产量指标提高至比对照减产不大于10%、5%、0%[1]。2014年,第三届国家委员会修订发布的《主要农作物品种审定标准》中,对于优质品种的审定指标进行了分类,产量要求进一步提高,一是品质比对照品种优1、2、3个等级,每年区域试验产量相应比对照品种减产≤0.0%、≤3.0%、≤5.0%。生产试验产量不低于相应区域试验产量水平。每年区域试验、生产试验产量不低于相应减产幅度试验点比例≥50%;二是品质差于对照品种,每年区域试验产量比对照品种增产≥5.0%,且不低于同组品种产量平均值,生产试验比对照品种增产≥0.0%。每年区域试验增产试验点比例≥75%,生产试验增产试验点比例≥50%;进一步引导品种选育实现高产基础上的优质,解决高产与优质不兼容的矛盾。2017年,第四届国家委员会印发了《主要农作物品种审定标准(国家级)》,明确提出以提高品质为方向,把绿色优质、专用特用指标放在更加突出位置,引导品种选育方向。在审定指标中[2],将品质达到NY/T 593-2013《食用稻品种品质》(以下简称部标)标准2级以上的界定为优质水稻品种,规定品种品质达到1级且优于对照,年度可减产≤10.0%;2级且优于对照,年度可减产≤5.0%;对于达到部颁标准2级以上的品种,产量要求适当放宽,有利于加快选育和试验审定优质品种。

黑龙江省在2017年发布的水稻审定标准中明确,优质高产品种、香稻品种品质要达到国标优质2级标准,优良食味品种还明确了食味评分的要求,单年≥85分,3年平均≥87分[3];吉林省审定标准中要求普通型和长粒型品种品质至少要达到部标优质3级,食味优良类型品质参照普通型和长粒型[4];江苏省水稻试验晋级标准要求除淮南迟播组外,续试品种进入生产试验的米质需达到国标优质3级以上[5];湖南省在2018年新修订的审定规范中规定,早稻、中稻达部标3级(含)以上,晚稻达部标2级(含)以上的品种,统一组织稻米蒸煮食味品质评价。上述优质品种品质比对照高1、2、3个等级,每年区试单产或日产量可分别比对照减产≤5.0%、12.0%、18.0%[6];江西省新修订的稻品种审定标准规定,通过稻米外观和食味品质评价的品种,单年平均产量比对照减产≤15.0%,减产幅度≥15.0%的试验点数≤2个[7];浙江省要求中晚熟品种米质必须达到优质3级以上或食味品质85分以上(对照80分),超高产品种才可以适当降低标准[8]。

3 优质品种选育、试验和审定水平快速提升

进入新世纪特别是近10年来,水稻品种审定标准中明确了优质类型的指标要求,从审定“指挥棒”方面加快了优质水稻品种的选育、试验审定和推广的步伐。从表1可知,2008-2018年,国家水稻区域试验参试品种的米质检测结果达到优质标准的比率,总体上呈持续上升趋势[9-14],特别是近5年平均优质率进一步达到40%以上,2018年更是突破50%,超过一半的参试品种为优质品种;分稻区来看,北方稻区参试品种的优质率总体高于南方稻区,这与品种类型、耕作制度及气候条件都有关系,北方稻区参试品种优质率大部分年份在50%以上,仅有个别年份受气候条件的影响降低到40%以下[15]。南方稻区参试品种优质率虽然总体上较低,但一直呈现明显上升的趋势,说明南方稻区

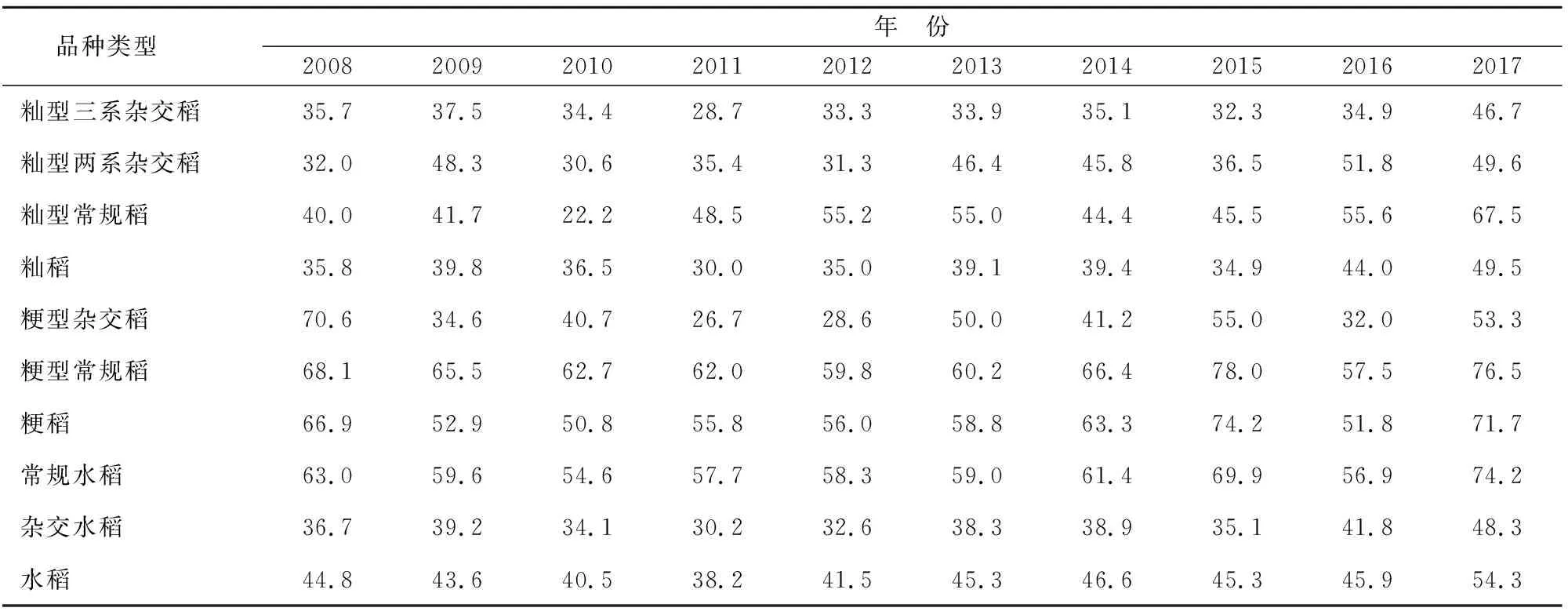

表2 2008—2017年全国水稻审定品种米质优质率 单位:%

品种类型 年 份2008200920102011201220132014201520162017籼型三系杂交稻35.737.534.428.733.333.935.132.334.946.7籼型两系杂交稻32.048.330.635.431.346.445.836.551.849.6籼型常规稻40.041.722.248.555.255.044.445.555.667.5籼稻35.839.836.530.035.039.139.434.944.049.5粳型杂交稻70.634.640.726.728.650.041.255.032.053.3粳型常规稻68.165.562.762.059.860.266.478.057.576.5粳稻66.952.950.855.856.058.863.374.251.871.7常规水稻63.059.654.657.758.359.061.469.956.974.2杂交水稻36.739.234.130.232.638.338.935.141.848.3水稻44.843.640.538.241.545.346.645.345.954.3

以杂交稻为主的参试品种在优质育种方面成效较为明显。

近10年来,我国审定水稻品种的优质率不断稳步提升(表2),目前超过半数的品种达到优质品种标准[16],累计审定优质1级品种143个,但优质1级品种所占比重仍然较低,2017年仅占3.1%[17]。不同类型的水稻品种优质化提升程度有所不同,籼稻优质率总体上低于粳稻,但近10年提升幅度明显高于粳稻,其中常规籼稻和两系杂交稻的品质提升较三系杂交籼稻快,常规粳稻优质率稳定保持在50%以上,杂交粳稻优质率近年来还略有下降;常规水稻优质率明显高于杂交水稻,这两种类型水稻优质率水平均得到稳步提升,水稻优质稻育种的成效显著,杂交水稻特别是三系杂交籼稻和杂交粳稻还有较大提升空间。

近10年来,通过国家审定水稻品种的优质化率也明显提升,总体优质化比率也达到了49.9%,最高年份为2017年,比2008年提高17.2个百分点,最近5年(2013—2017年)比上一个5年(2008—2012年)提高5.2个百分点[18]。

4 优质品种的推广应用步伐明显加快

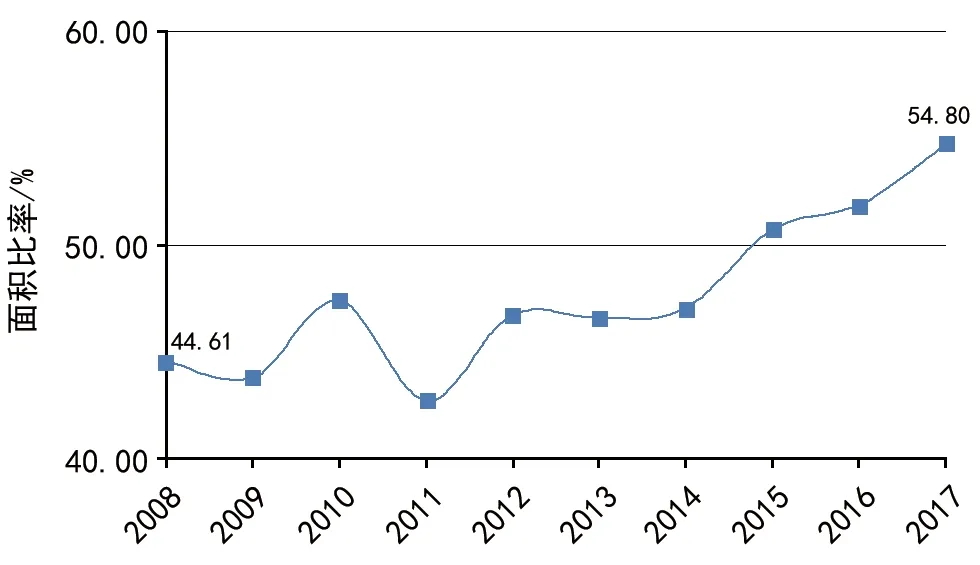

随着农业供给侧结构调整的不断深入,通过试验审定筛选的一批优质水稻品种快速得到推广应用,种植面积逐年扩大。以国审水稻为例,稻米品质达到优质3级及以上级别的主要品种(年推广应用面积0.67万hm2及以上的品种)[19]个数从2008年的45个增加到2017年的82个,推广应用总面积由316万hm2增至408万hm2、同比增长了30%,优质品种面积占当年国审水稻主要品种推广面积的比率也从44.61%上升到54.80%,增了长10个百分点(图1)。可以说,优质品种的大面积应用为优质稻生产提供了坚实的种源基础,强劲驱动了优质稻米及相关产业的快速发展。

图1 国审水稻推广主要品种优质品种面积比率(2008—2017年)

5 小结与讨论

以优质品种为核心和突破口,我国优质稻产业发展在过去10年取得了丰硕成果,较好地满足了稻米市场的需要,丰富了市民的主食选择,提升农产品质量和效益,更重要的是大幅度增加了农民收入,促进了水稻粮食生产的高质量稳定发展。但也应看到,在优质稻发展过程中还有许多问题亟待解决,首先是优质品种的指标优而不全,据统计[20],近10年我国审定的水稻品种主要米质指标中,垩白粒率和垩白度这两项的优质达标率表现较差,垩白粒率、垩白度已成为制约我国水稻特别是杂交水稻品质提高的主要因子,此外,最近几年直链淀粉含量这项指标表现相对较差;其二,审定和推广品种的整体优质率水平提升较快,但杂交水稻特别是三系杂交水稻和杂交粳稻还有较大提升空间。从优质水平和类型来看,品质达到优质1级水平高档优质稻比率还很低,优质食味品种还比较缺乏;其三,稻米品质的形成同时受品种自身遗传特性和生态环境因子的影响[21-22],与温度、光照、土壤和插秧密度、肥水管理等栽培措施有密切关系,优质稻生产中优势区域细分、配套栽培技术研发集中等方面还相对不足;另外,针对市场和消费细分的优质稻研发、稻米品牌培育等重要环节还相对薄弱。

因此,下一步要紧紧围绕农业供给侧结构改革的需要,一是强化优质水稻品种研究与选育,加大品质主要基因挖掘与利用,加快低垩白度、中等直链淀粉含量的亲本材料创制,坚持不育系与恢复系同步改良,借助分子标记辅助选择[23]等生物技术手段,结合食味仪、粘度速测仪等先进鉴定仪器,加快选育符合消费需求的高档优质稻。二是顺应农业供给侧结构改革要求和市场需求,加强品种审定顶层设计,建立健全优质品种的评价体系,不断优化食味、加工等品质指标标准,更加注重品种优质、高产和抗性水平的协同进步。三是深化环境因子与稻米品质相关性的探索,研究制定科学合理、轻简省力、绿色安全的配套生产技术模式,加快品种技术集成与应用。同时,进一步细分市场和消费,聚焦区域性、特色稻米差异化和亮点,强化优质稻米产品品牌培育,贯通优质水稻品种培育、绿色生产、产业发展的生态链,促进我国优质稻生产、产业的持续健康发展,不断满足人民对优质适口稻米的需要。