基于“驱动力—状态—响应”的乡村聚落类型划分及空间整合模式研究

2019-09-10杨欢何浪

杨欢 何浪

摘要:乡村空间整合是近年来学界关注的热点议题,我国乡村空间类型多样且复杂多元,构建符合地区特征的适宜性乡村类型划分体系及空间整合模式具有重要的实用价值。立足城乡规划学,本文融入“驱动力—状态—响应”的分析思路,采用景观指数并借助GIS 空间分析功能,按照5km×5km 的网格单元对陕西省咸阳市乡村聚落进行空间分析并初步划分其乡村空间类型。之后深入挖掘影响咸阳市乡村聚落空间形态的主导因子,并以主导驱动力为依据对初步类型化体系进行调整。最后提出咸阳市乡村聚落空间的适宜性整合模式,为乡村空间可持续发展提供可选思路。

关键词:乡村聚落;类型划分;空间整合模式;驱动力—状态—响应;咸阳市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.08.003 中图分类号:TU984

文章编号:1009-1483(2019)08-0011-08 文献标识码:A

Research on Rural Settlement Type Division and Spatial Integration Model Based on"Driver-State-Response": Taking Xianyang City as an Example

YANG Huan, HE Lang

[Abstract] The rural spatial integration is a hot topic in academic circles in recent years. The types of rural space in China are diverse and complex, so it is of great practical value to construct a suitable rural type classification system and spatial integration model that conforms to regional characteristics. In the field of urban and rural planning, this paper incorporates the analysis of "driver-state-response" in landscape ecology, adopts landscape index and uses GIS spatial analysis function to analyze rural settlement space in Xianyang by the grid unit of 5km×5km and gets the preliminary classifications. Afterwards, this paper deeply explores the dominant factors affecting rural spatial settlement form in Xianyang City, and adapts the preliminary classification system based on the main driving force. Finally, the suitability rural settlement spatial integration model in Xianyang City is proposed, which provides an alternative idea for rual sustainable development.

[Keywords] rural settlement; type division; spatial integration model; driver-state-response; Xianyang City

引言

伴隨着城乡统筹和乡村振兴战略的持续推进,乡村聚落的类型划分及空间整合模式研究引起乡村地理学和城乡规划学等领域的广泛关注,积累了较为丰富的理论成果及实践经验。针对乡村聚落类型划分,大部分地理学者借助RS和GIS技术从聚落规模、分布密度及空间形态等方面入手分析聚落斑块的空间分布特征,并采用聚类分析法对乡村空间进行类型划分,然而较少延伸至不同类型乡村聚落空间整合模式的研究。朱彬等采用东西向和西北—东南向两条样带(20km×20km)对苏北地区乡村聚落的格局特征与类型划分进行研究[1];单勇兵等从聚落密度、形态结构和空间关系等角度分析苏中地区乡村聚落的格局特征和类型划分[2];龙华楼等聚焦县域尺度对我国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性进行评价[3]。与此同时,城乡规划学者则较依赖行政单元,多从产业经济、分布密度、用地规模和空间职能等角度对乡镇或者村庄类型进行划分,并针对不同类型的村庄提出相应的空间整合模式,缺乏对地区聚落分布规律及演变机制的整体把控。如董越等从经济、建设和生态平衡三维视角出发,采用定性分析法将村庄分为全优均衡型、经济滞后型、建设滞后型、生态滞后型和整体落后型等[4]。杨欢等聚焦县域尺度将关中地区乡村空间分为农业主导型、工业主导型和商贸主导型等[5]。整体来看,部分城乡规划学者擅长聚落空间整合模式的探讨,多采用定性或简单定量的方法对聚落空间进行划分,然而对聚落空间分布的驱动力特征关注度不够,直接影响了规划成果的理性和科学性。

因此,本文借鉴联合国可持续发展委员会于1996年提出的“驱动力—状态—响应”(DSR)模型的分析思路,对咸阳市乡村聚落空间的现实状态进行阐述,之后提取影响乡村聚落空间形态的主要驱动力因子,在此基础上构建适宜类型化空间的整合响应模式,从而提高乡村空间整合的高效性和适用性,推动乡村空间可持续发展(见图1)。

1研究对象及研究方法

1.1研究区概况

咸阳市地处陕西省关中地区,南低北高,东依西安市,西邻宝鸡市,下辖兴平市、乾县、礼泉县、三原县等11个地级县,2076个行政村,总面积10189.4平方公里。2017年咸阳市常住人口规模达到437.6万人(不含西咸新区部分),城镇化率逐年增长且达到50.26%。近几年咸阳市乡村建设稳步推进,建成国家级“一村一品”示范镇9个,省级“一村一品”示范村790个,国家级休闲农业示范点1个,休闲农业示范点10个,休闲农业从业人员达12221人。

1.2数据来源

本次研究主要使用中国科学院制定的国家土地利用/覆盖分类系统(NLUD—C)①咸阳地区2015年的数据(空间分辨率为30m)、交通网络数据及相关统计公报数据。

1.3研究方法

1.3.1景观指数

景观生态学为研究不同空间尺度下各类景观斑块的空间布局及演变规律提供了可靠的技术支撑,本文聚焦乡村聚落空间,采用景观指数描述咸阳市乡村聚落的现状特征。景观指数(Landscape Metrics)是对一定时空内景观格局的定量描述,涉及空间异质性、破碎化、边界特征和连接度等多项指标[6]。本文拟选择聚落形态指数,聚落斑块面积比、聚落斑块密度、平均斑块面积、平均最邻近距离等指标对聚落斑块的规模、分布及形态进行分析(见表1)。

1.3.2局部空间热点分析

相邻样本单元具有一定的相关性,本次研究借助ArcGIS10.1软件的空间自相关分析模块对聚落斑块的空间分布特征进行刻画,具体采用Getis—Ord Gi*②进行局部热点分析,反映地区局部单元上的某种地理现象与相邻单元的相关程度,用局部自相关G指数表示[7]。

2咸阳市乡村聚落的空间特征分析

以5km×5km的“渔网”作为统计单元,利用 ArcGIS10.1软件分别测算单元内各聚落斑块的形态指数、聚落斑块面积比、聚落斑块密度、平均斑块面积和平均最邻近距离等景观指数。

2.1聚落斑块现状特征阐述

通过对咸阳市乡村聚落景观指数的统计分析可见,咸阳市乡村聚落自南向北大致呈现密度逐步减小、聚落面积比重逐步减小、平均邻近距离逐步增大的态势,说明自南向北乡村聚落斑块空间布局逐步分散,村庄之间的联系距离逐步扩大,乡村空间整合的难度加大(见图3)。旬邑县东部、彬县大部分地区及永寿县西北部乡村聚落斑块数量较少,相应的平均斑块面积、平均斑块密度和聚落斑块面积比等相关指标较小。武功县、兴平市、咸阳市区等地势平坦地区乡村聚落斑块密度较大、空间布局较紧凑、平均斑块面积相对较大、村庄之间的距离较近、空间联系较方便,共享公共服务设施的机会增多,从而空间整合和规模化发展的难度相对减弱。分析结果基本与实际情况相符,咸阳市南部人口经济等资源聚集度较高,村庄密度及用地规模相对较高;北部地区受地形条件和交通等因素影响,长期以来处于发展滞后阶段,乡村贫困问题较突出,村庄布局分散且规模较小,不利于人口集聚和设施集中配置。此处值得一提的是,乡村聚落斑块的形态指数并未出现明显的地区差异,由此可见随着新农村建设和乡村被城镇化,村庄空间布局逐步规整化、同质化。

2.2乡村聚落空间集聚特征

利用ArcGIS10.1软件进行局部空间自相关分析后发现,咸阳市乡村聚落景观指数的空间分异特征基本一致,均呈现从南向北递变的规律。其中平均斑块面积、聚落斑块密度、聚落斑块面积比和形态指数变化趋势较一致,从南向北逐步递减;平均最邻近距离则从南向北逐步递增,旬邑县东部大部分地区没有聚落斑块,因此平均邻近指数记为0,造成空间自相关分析结果局部变化(见图4)。通过空间热点分析进一步证实咸阳市乡村聚落斑块具有明显的分异特征,南部乡村空间集聚度较好,公共服务设施利用效率相對较高,土地利用整合难度相对较小。北部村庄布局分散且规模较小,空间联系不方便,公共服务设施共享机会较低,公共资源利用效率不高,空间整合难度较大。

基于以上分析可将咸阳市乡村空间初步划分为三大类型:南部密集区、中部过渡区和北部稀疏区。其中南部密集区涉及咸阳市、武功县、兴平市、杨凌区、礼泉县和泾阳县南部等;中部过渡区涉及永寿县、淳化县、泾阳县和礼泉县北部地区;北部稀疏区涉及长武县、旬邑县和彬县等。

3乡村聚落空间的驱动力影响机制

按照“驱动力—状态—响应”的分析思路,从自然地形、交通条件和空间区位三方面入手,探讨挖掘其与咸阳市乡村聚落空间形态的影响作用机制。

3.1聚落空间格局与自然环境的关系

地形、地貌、坡度、高程及气候等自然环境因子是影响聚落空间分布的重要因素,关于自然环境与聚落分布的关系,我国自古就积累了背山面水、负阴抱阳、坐北朝南等丰富的建设智慧。地形条件越复杂,自然环境越恶劣,生活宜居性则越差,乡村聚落密度相应越小且规模不大。相反自然地势平坦、水肥条件良好,乡村聚落分布越密集且规模越大。根据咸阳市的实际情况,海拔自南向北逐步增高,南部为关中平原“核心区”,北部为关中平原和渭北黄土高原过渡地带,峁、梁、塬等地貌条件复杂。将高程图与乡村聚落斑块进行叠加分析可清晰看到随着海拔的升高,乡村聚落斑块的数量逐步减少,旬邑县东部、彬县西南部和永寿县西北部几乎无聚落斑块(见图5)。

3.2聚落空间格局与交通线路的关系

作为对外出行和社会联系的重要载体,交通线路的走向和等级对乡村聚落空间分布具有直接影响。道路等级不同,其辐射半径和影响范围将有所差异,一般等级越高其空间辐射半径越大。本文结合实地考察和咸阳市各乡镇的道路网密度特征,对咸阳市国道、省道和县道分别按照2000m、1500m和800m设置缓冲区。从分析结果可知交通线路对咸阳市乡村聚落格局具有一定影响,约50%的聚落均处于缓冲区内。在北部山区,交通的引导作用尤其突出,约60%以上的聚落位于缓冲区内(见图6)。这种现象与实际情况相吻合,咸阳市北部山区地形条件复杂,交通出行条件不便,聚落往往呈现沿道路分布的特征,以便快速地實现对外流动。

3.3聚落空间格局与区位因子的关系

城镇化过程受内向吸引力和外向推力共同作用,咸阳市2017年城镇化率为50.26%,尚处于城镇化发展阶段,城区和镇区对周边村庄的吸引集聚力大于辐射力,因此城区和镇区均在不同程度上影响了乡村聚落的空间格局。咸阳市各县镇对外辐射能力有限,据实际考察发现,距离城区或镇区1km范围以内混合分布着大量的商贸和住宅用地,而随着距离的扩大,聚落的乡村性逐步明显。因此根据咸阳市县城和镇区的实际辐射能力,本文按照边缘区0.8km、近郊区5 km和远郊区10 km为半径进行缓冲区分析,结果显示边缘区聚落斑块的面积普遍偏大,这种现象在咸阳市南部较为明显,尤其是咸阳市、兴平市和武功县边缘区表现最为突出,然而在咸阳北部和中部地区则不太明显(见图7)。这种情况的产生在于不同城镇化地区的吸引力不同,南部城市的经济综合实力及资源集聚吸引力明显较好,其吸引力范围可扩展至整个咸阳市域,而北部则相对较弱。

乡村聚落空间格局是城乡自然、社会、经济、人口等多重因子综合作用的结果,咸阳市自然环境格局为乡村聚落空间特征提供了基础本底。南低北高的地形地貌决定了聚落密度和聚落面积由南向北逐步减小,聚落平均邻近距离从南到北逐步增大的分异特征。另外交通网络的影响力在北部山区较为明显,该地区聚落斑块沿交通道路分布的特征较为突出。在咸阳南部地区,城区或镇区的引力作用是影响乡村聚落格局的重要因素,城镇边缘区乡村聚落规模普遍偏大且较为密集,村庄土地利用强度往往也偏高。

4类型化空间的适宜整合模式构建

不同影响因子在地域空间的作用强度亦不相同,因此针对不同类型的乡村地域空间,应根据主导驱动力来制定适宜的规划响应对策。通过对自然环境、交通条件、区位因子与乡村聚落空间格局的关系分析,得到咸阳市南部地区乡村聚落主要受区位因子的影响,北部地区乡村聚落主要受自然环境和交通因子的双重影响,中部则受自然环境、交通因子和区位条件的多重影响。在这种背景下,对咸阳市乡村空间初步类型划分结果进行调整优化,形成南部城镇边缘密集区、南部密集区、中部过渡区、北部交通主导稀疏区和北部自然主导稀疏区五大乡村空间类型(见图8)。

4.1南部城镇边缘密集区

该类型主要涉及咸阳市、兴平市和武功县城镇边缘区的聚落斑块,与城区的社会、经济和空间联系较紧密,作为完善和补充城区功能的必要部分,可纳入规划区或城镇建设区进行统筹安排,因此针对这类型的乡村聚落应采用城镇融入型整合模式(见图9)。按照城市总体规划的要求,逐步推进土地国有化并实现产业功能重整。通过宅基地换房产或宅基地换社保等方式将农民进行集中安置,建设现代化居住小区,同时配套完善基础设施和公共服务设施等,提高政府资源的利用效率。

4.2南部密集区

该类型主要分布在咸阳南部地势平坦地区,涉及武功县、三原县、兴平市、咸阳市、乾县南部、三原县南部和泾阳县南部等乡村空间。自然环境良好,农业生产条件优越,聚落密度相对较高且规模较大。针对该类型乡村空间,一方面可采取农业园区示范和龙头企业引领等模式,通过农用地经营权流转等手段,将农户零散土地集中整合流转至农业园区或涉农龙头企业,推进农用地规模化经营,逐步实现农业现代化发展。另一方面可采用中心社区合并型整合模式,将多个邻近行政村合并起来,经过统一规划、建设和管理,提高建设用地使用效率,集中配套公共设施,缓解公共资源浪费现象,减轻政府财政压力(见图10)。集约得到的建设用地指标可用于乡镇企业和村庄产业用地或通过城乡建设用地增减挂钩盘活农村土地资源或实现复耕,最终实现生产规模化、生活市民化、设施均衡化和空间集约化发展。

4.3中部过渡区

该类乡村空间主要位于咸阳市中部浅山区,涉及乾县北部、三原县北部、礼泉县北部、淳化县和永寿县,聚落斑块密度较南部偏小,聚落平均邻近距离相对较大,聚落分布相对均衡,处于南部集聚区与北部稀疏区的过渡地带,受自然地形、交通条件和区位因子等多重影响,各项因子的作用力相对均衡,无特别突出的表现。针对此类型乡村空间,可采取公共服务社区化、自然村合并及农民专业合作社等形式(见图11)。允许农用地经营权向专业大户集中,提高农业生产效率。提倡循序渐进的土地整合方式,限制居民点建设用地的大规模整合,避免变相的圈地运动和非法建设。同时为了兼顾公平与效率,按照基本生活圈的辐射半径,集中配置社区公共服务中心,满足乡村居民基本的服务需求。

4.4北部交通主导稀疏区

该类乡村空间是指咸阳北部以交通因子为主导驱动力的地区,主要涉及国道211、国道312、省道306和县道309等交通辐射区。该类型乡村聚落斑块呈现沿交通廊道两侧邻近布置的特征,这样的空间组织方式一方面有利于马路经济的形成,另一方面周边村民可享受便捷的对外交通。因此该类型乡村空间应采用线性集聚整合、自然村合并、农民专业合作社或退耕还林等模式,拆并整合规模小、分布零散且交通不便的自然村,将其集中安置在交通条件便捷的地区(见图12)。北部地区乡村空心化现象突出,劳务输出和外出打工是主要经济来源,因此由自然村拆并导致的耕作距离扩大反而不是非常重要,而且可利用土地流转出租、退耕还林或耕地置换等方式保证农民的基本收入。

4.5北部自然主导稀疏区

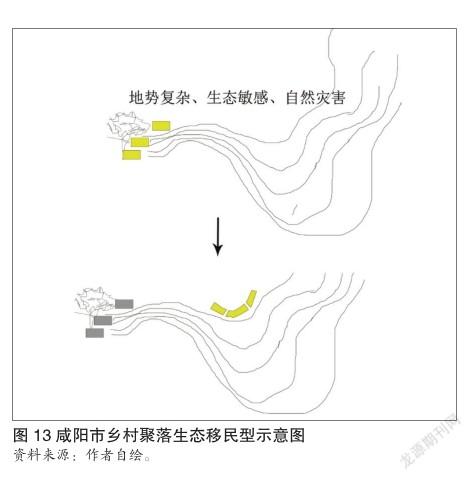

该类乡村空间主要位于咸阳市北部彬县、长武县和旬邑县等地形条件复杂的地区,聚落斑块密度小、邻近距离大、出行条件不变且空间布局分散,部分村庄常年受山洪、滑坡、泥石流等灾害影响。该类乡村空间宜采用生态移民搬迁或扶贫搬迁等整体搬迁的方式,将生存环境恶劣的村庄迁至地势平坦、安全稳定且交通便捷的地方集中安置,减少居民活动与生态环境的相互干扰,整合节约的土地资源主要用于还林还草等,实现地区农村人口、资源和生态协调发展(见图13)。

5结语

目前,规划学界围绕乡村类型划分和空间整合模式进行了大量的探讨,积累了丰富的理论成果。然而整体来看,部分规划学者对聚落类型的分析相对粗浅,多采用定性或者简单定量的方法,对聚落空间整合的驱动力探讨不足,导致整合模式的实效性和可行性欠佳。在这种背景下,本文运用“驱动力—状态—响应”的思路,融入景观生态学和城乡规划学的方法,按照5km×5km的网格单元对咸阳市乡村聚落的景观指数进行统计分析,结果显示咸阳市乡村聚落空间呈现典型的南密北疏特征,并初步划分南部密集区、中部过渡区和北部稀疏区三大类型。之后从自然环境、交通条件和区位因子等入手剖析空间差异格局的驱动力因子,通过叠置分析和缓冲区分析后发现,北部山区受自然和交通因素的影响较大,南部地区受区位因素的影响较大。根据不同乡村空间主导驱动力的差异,进一步将咸阳市乡村聚落空间划分为南部城镇边缘密集区I、南部密聚落集区II、中部过渡区III、北部交通主导稀疏区IV和北部自然主导稀疏区V五大类型,并在此基础上构建了咸阳市不同类型空间的适宜性整合模式,为其乡村空间集约化发展提供可选思路。

注:

①该分类系统反映城乡土地的利用状况,由6个一级类型(如耕地、草地、建设用地等)和25个二级类型组成。

②Getis-Ord Gi*为地理信息系统中典型的热点分析工具,输出结果用于描述统计学上显著的高值和低值。

参考文献:

[1]朱彬,马晓冬.苏北地区乡村聚落的格局特征与类型划分[J].人文地理,2011,26(4):66-72.

[2]单勇兵,马晓冬,仇方道.苏中地区乡村聚落的格局特征及类型划分[J].地理科学,2012,32(11):1340-1347.

[3]龙花楼,刘彦随,邹健.中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J].地理学报,2009,64(4):426-434.

[4]董越,华晨.基于经济、建设、生态平衡关系的乡村类型分类及发展策略[J].规划师,2017,33(1):128-133.

[5]杨欢,张沛,杨甜.关中地区县域乡村类型划分及乡村性时空差异分析[J].小城镇建设,2017,35(9):73-78.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2017.09.011.

[6]苏伟忠,杨英宝.基于景观生态学的城市空间结构研究[M].北京:科学出版社,2007.

[7]方健,楊兴柱,朱琳.黄山市乡村聚落空间格局特征及其影响因素[J].热带地理,2017,37(2):277-285,292.