空间规划体系构建视角下郊野单元控规地位作用及管控重点探索

2019-09-10石华高慧智王瑒

石华 高慧智 王瑒

摘要:本文基于空间规划体系梳理,认为在“市级主导”或“市—县协同”模式空间规划体系下,郊野单元控规均可作为城市开发边界(集中建设区)外的基层单元空间规划纳入法定空间规划体系。空间规划传导的核心是对应本级政府对下级政府的“监管权”明确向下传导的路径机制。空间规划传导要素可按照目标指标、空间底线、设施配套三类统筹组织,构建“主体功能区—空间管制区—用途分区—用地分类”由粗到细的空间表达体系,并运用规则管控、名录管控、规模管控、结构管控、边界管控、形态管控等不同方式实现刚弹结合、逐级深化的管控目标。按照上述思路在浙江省杭州市余杭区大径山区域进行了郊野单元控规探索,通过明确郊野单元空间管控重点、管控方式,推进城市开发边界外郊野地区实现全域精细化管控。

关键词:空间规划体系;规划传导;郊野单元控规;杭州市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.08.004 中图分类号:TU292

文章编号:1009-1483(2019)08-0019-08 文献标识码:A

Study on the Role and Control Focus on Country-Unit Regulatory Plan from the Spatial Planning System Construction Perspective

SHI Hua, GAO Huizhi, WANG Yang

[Abstract] Based on the spatial planning system, this paper argues that under the spatial planning system of "municipal leading" or "city-county coordination", the Country-Unit Regulatory Plan can be incorporated into the statutory spatial planning system as the basic unit spatial planning outside the urban development boundary(centralized construction area). The core of spatial planning transmission is the path mechanism that corresponds to the "regulatory right" of the corresponding government to the lower government. The transmission elements of spatial planning can be organized in accordance with three categories: target indicators, space bottom lines, and facilities, we will establish a spatial expression system for the classification of "main functional area-space control area-use zoning-land use" from frame to detail, it also uses different methods such as rules and control, directory control, scale control, structural control, border control, and form control to achieve the goal of deepening control step by step. According to the above ideas, we have explored the control of country units in the Yuhang Dajingshan area of Hangzhou. By clarifying the key points and ways of control of the Country-Unit, we will push forward the fine-grained control of Country areas beyond the boundaries of urban development.

[Keywords] spatial planning system; planning transmission; Country-Unit Regulatory Plan; Hangzhou City

引言

2013年中共十八屆三中全会提出“建立空间规划体系”。后续一系列围绕生态文明建设和体制机制改革的文件,进一步明确了空间规划体系思路和方向[1],国家到地方也纷纷进行了“多规合一”、空间规划、城市总体规划等多种形式规划改革试点。2018年国家机构调整及自然资源部的组建,完成了空间规划构建的体制机制保障改革。

在空间规划体系构建过程中,管控要素的分级传导机制及基层单元空间规划管控路径至关重要,是保障“全国统一、相互衔接、分级管理”空间规划体系实施落地的关键。当前空间类规划对城市开发边界内城镇集中区管控路径相对成熟,而对城市开发边界外以非建设用地为主的郊野地区的规划体系、管控路径研究尚不完善,本文试图通过空间规划体系框架构建、管控要素分级传导机制分析,探讨城市开发边界外基层空间规划单元组织模式、地位作用及管控重点。

1构建空间规划体系的学术讨论综述

在国家和地方积极推进空间规划体系改革实践的背景下,相关学术研究围绕着这个空间规划体系构建迅速展开。相关研究普遍认为,现有的空间规划基础数据不统一,地理坐标系有差异,空间布局有矛盾,空间规划体系庞杂、职能划分不清、协调沟通不畅,空间规划之间的越位、缺位、错位现象已经严重影响了规划职能的发挥,降低了空间管理效率,制约了城市可持续发展[2]。各类规划冲突的根源和焦点就在于对控制和调配土地发展权的权力争夺,规划之间正是围绕土地发展权的空间配置展开博弈[3]。土地发展权的产生源自对国土空间的用途管制,而空间规划则是实行国土空间用途管制的依据和基础,构建“全国统一、相互衔接、分级管理”空间规划体系要义也在于此。

在空间规划体系框架上,相关学者基本认同按照行政层级和管理事权对应构建相应空间规划层级的构建思路,在具体空间规划体系提法上略有差异。严金明等提出建构以国土空间规划为基本规划,现有国民经济发展规划、土地利用规划、城市规划、环境保护规划等子规划“1+X”的空间规划体系[4]。林坚等提出构建国家、省、市、县、县级以下5级空间规划层级,以空间总体规划为统领,根据需要编制相关类型专项规划[3]。谢英挺等提出以经济社会发展规划和空间综合规划两者并重成为国家、省域层面的法定规划,地方层面则以空间综合规划为主导,细化落实国家、区域的发展战略和空间管控要求,协调各专项规划和部门发展诉求[5]。杨保军等提出城市总体规划应起到兼顾长远战略与近期实施的引领性作用,在城市层面的空间规划体系中占据主导地位[6]。

结合空间规划体系,相关学者均认同县级以下应建立全域覆盖、统筹城乡的实施性空间规划体系。林坚等提出涉及到城镇开发边界内的规划,应开展控制性详细规划,涉及到城镇开发边界外的规划,重点整合目前的各自然资源类规划和专项规划,统一实施自然资源监管[3]。谢英挺也提出在城市增长边界内分区分片编制控制性详細规划,在生态控制线范围内,根据需要编制农田、林地的保护与控制规划[5]。

我国以往的城市规划和土地利用规划对农村地区的建设管理缺乏足够的关注。城市规划在编制上较注重城市开发边界内空间布局和综合研究,城市开发边界外长期处于规划滞后的状态,存在由宏观规划直接指导项目实施而缺乏中观详细层面的规划引导的问题[7]。而土地利用规划则较注重指标调控、用途管制及权属地类变更等内容,对区域功能组织、空间结构、设施体系、景观营造等方面缺乏统筹。积极探索城市开发边界外广大乡村地区行之有效的空间管制手段将是空间规划的重要方向。

2空间规划体系构想及郊野单元控规法定地位探讨

2.1空间规划体系框架构想

结合相关学术成果及实践经验,综合考虑与行政层级对应、与专项规划衔接、规划内容逐层深化等因素,建议构建“三类五级”的空间规划体系框架,在此基础上,进一步细化探讨市级以下空间规划体系及基层单元空间规划的组织模式(见图1)。

“三类”即在规划类型上空间规划应做好与相关部门专项规划的衔接,形成“国民经济与社会发展规划—空间规划—专项规划”三类。国民经济和社会发展规划不仅是宪法规定要求编制的规划,在较长时期内仍将作为一个体系独立完整地发挥作用[8]。以国民经济与社会发展规划作为全域全局统领,指引空间规划总体框架和战略布局。空间规划整合相关空间类规划核心内容,突出全域战略资源的统筹安排、城乡发展空间的功能布局和生态底线的空间管控。专项规划作为空间规划体系的补充,可对具体资源要素、特定空间属性等进行专项管控和引导。

“五级”按照一级政府、一级事权、一级规划要求,构建国家、省、市、县、镇5级空间规划体系。其中国家、省级空间规划为战略性规划,重点提出宏观规划战略和政策框架,省域层面空间规划在落实国家战略和底线管控原则基础上,可更为具体化,但总体上仍以战略性、结构性表达为主,市、县、镇层面的空间规划则逐级更加强调实施性。其中市级空间规划兼具战略性和实施性,须结合省级空间规划的相关要求,提出市级空间发展战略,确定市域总体格局和空间布局,统筹安排区域性基础设施、公共设施、交通设施等关键性空间要素,落实生态保护红线,划定市级层面城镇开发边界和永久基本农田保护红线,同时提出县级空间规划落实衔接要求;县、镇级空间规划逐级进一步深化细化,最终实现刚性管控要素的定量、定位、定性。

2.2市级以下两种空间规划体系模式及郊野单元控规法定地位探讨

我国幅员辽阔,地区差异巨大,各市、县规模迥异、行政体系较为复杂多样,在市—县—镇市级以下空间规划体系大框架下,地方针对各自的城市特点,结合分级空间规划编制内容和深度的组织,会细化形成具有地方特色的市级以下空间规划体系。

市级以下空间规划体系组织与省—市—县管理体制及各级管理事权配置息息相关。当前省管县改革仍在不断推进过程中,省管县、市管县两种行政体系并存,结合省管县、市管县两种行政体系下市—县管理权限的强弱,市级以下空间规划体系可归结为“市级主导”“市—县协同”两种模式。

“市级主导”模式对应市管县或市级对县(市)具备强行政支配力的设区市①,如广州、厦门等。广州经过多轮行政区划调整,市域形成市—区两级管理体制,厦门亦是如此。广州市在新一轮城市总体规划试点中提出构建市域—片区—规划管理单元规划体系,这一体系将原先的广州市的“市—区县—镇街—规划管理单元”四级体系简化为三级体系(见图2)。

“市—县协同”模式对应省管县体制下所辖县(市)具备较大自主权的设区市。以浙江省为例,在省管县体制下,经过多轮强县扩权、强镇扩权改革,县(市)级、镇级政府在城市管理方面获得了更多的自主权[9]。按照“事权对应、分级管控”总体要求,既充分体现县(市)、镇作为一级行政主体的自主权,同时强化设区市对市域统筹协调作用,形成“市域—市区\县域—中心城区\镇—控规单元”空间规划组织体系。在市域层面规划指导下,编制市区层面规划及所辖各县(市)域层面规划,市区进一步细化台州中心城区规划、镇域规划,各县进一步细化县中心城区规划、镇规划,并以此指导下一层次控规单元规划编制(见图3)。

按照上述分析,“市级主导”模式或是“市—县协同”模式,其基层空间规划都将落脚于“单元”这一基本单位。结合开发边界内外不同管控要求,可将“单元”分为集建区单元和郊野单元两类,城市开发边界(集中建设区)内可划定集建区控规单元,沿用当前控规技术要求编制;城市开发边界(集中建设区)以外可以称为基本单元或结合实际情况进一步细分郊野单元,编制郊野单元控规,从而实现基层单元空间规划的全覆盖(见图4)。

3从空间规划体系传导机制看郊野单元控规管控要点

3.1空间规划传导体系构建

在空间规划体系构建过程中,管控要素的分级传导机制构建直至明晰基层单元空间规划管控路径至关重要,需要遵循一级政府、一級规划、一级事权,明确国家、省、市、县、镇各级政府事权及规划管控重点,各级空间规划刚性管控要求可相互传递、反馈,建立上下协同、刚弹结合、动态维护的分级传导、管控体系。

需要明确的是,这里所指的“事权”应包括两层含义:一是本级政府的空间规划制定权、实施权;二是本级政府对下级政府空间规划及对本级空间规划落实情况的监管权[10]。而规划传导的核心则是对应本级政府对下级政府的“监管权”,在空间规划中明确向下级空间规划传导的要素内容、传导路径等机制。

空间规划传导要素应为与本级政府对下级政府“监管权”相对应的相关空间规划内容,空间规划在编制内容上在关注对应本级政府实施职责之内的相关空间规划内容外,还应对下级政府应当落实、实施的相关空间规划内容予以明确,同时为了便于规划审查、监督,在空间编制成果形式上可以考虑将上级审查、监督的重点内容与其他规划内容予以区分,不少城市在这些方面作了相关探索,进行了“编审分离”“强制性内容分类分级管控”等具体实践。

同一管控要素各级政府有着不同的管控要求,比如城市开发边界,国家层面提划定总要求、总原则,省级层面结合本省特点对要求原则进行细化,便于市、县落实,市级层面则需予以空间落地并确定动态调整维护规则,县、镇级则基于空间基准精度的增加,在动态调整规则指导下,对开发边界进行局部微调反馈,予以精准定位。因此在传导路径上,空间规划应结合空间尺度基准,创新管控路径,构建针对同一管控要素上下层级的链接路径,实现从“战略”到“实施”,从“弹性”到“清晰”的逐级空间“管理”。

3.2空间规划传导要素确定

空间规划传导要素应从逐级落实本次政府规划意图、对应本次本级政府对下级政府“监管权”出发进行确定,可按照目标指标、空间底线、设施配套三类统筹组织相关空间规划传导要素。

目标指标着重通过量化指标反映规划战略定位。各地区、各城市应构建体现自身特色的空间规划指标体系,在全部指标体系中,应选取需要向下级政府传导的指标,通过相关指标的分解,实现本级政府规划意图的落实,强化对下级政府规划编制、实施的监管。

空间底线传导要素应贯彻底线思维,将关于生态保护、粮食安全、文化保护、开发边界等需要在空间规划中明确的底线边界予以明确,具体可包括生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界、绿地绿线、水系蓝线、历史文化保护紫线、基础设施黄线等空间要素,按照不同空间规划层级设定不同深度管控要求,确保分级空间规划对底线管控的延续统一。

设施配套重点从基础设施支撑、民生设施保障、公共安全维护等方面确定空间规划传导要素,具体可包括交通设施、市政设施、保障性服务设施、公共安全保障设施等。相关设施通过不同层级空间规划的逐层传递,将需要落地内容在基层管理单元空间规划中明确地块边界管控要求。

3.3空间布局深度分层表达

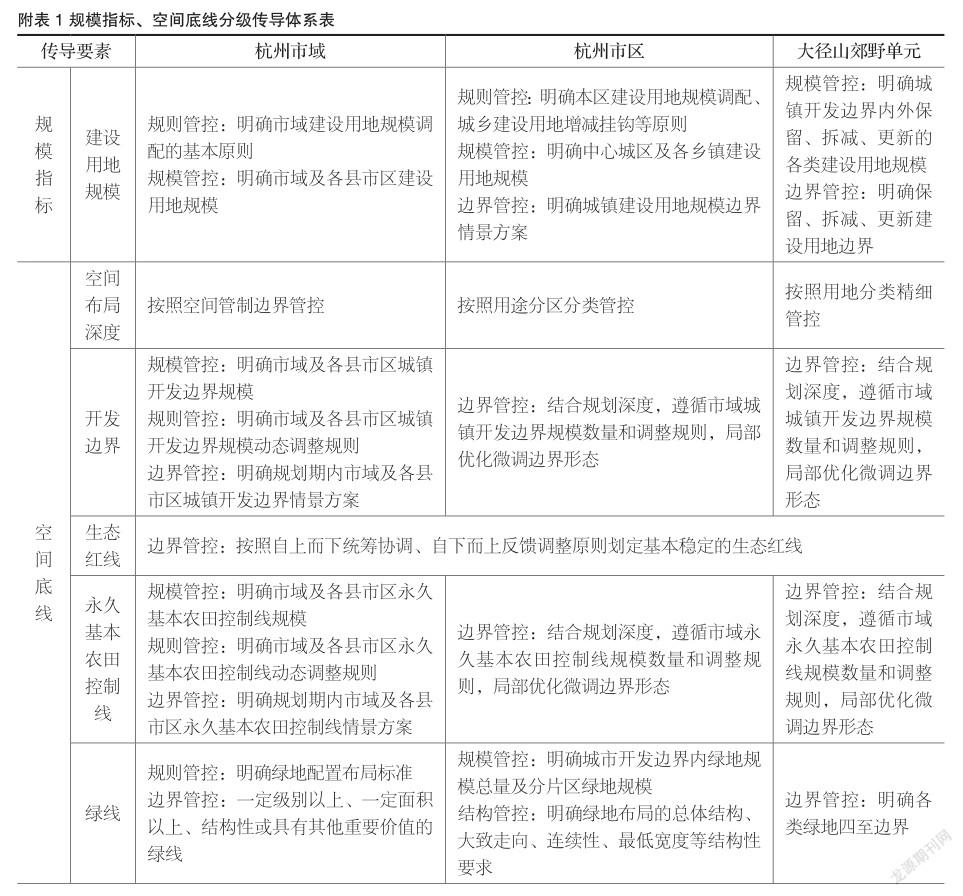

不同层级空间规划按照管控重点、空间基准精度不同,在空间布局的规划深度表达上应有所区分。结合空间规划总体框架,建议构建“主体功能分区—空间管制分区—用途分区—用地分类”四个层次(见表1)。

国家、省级层面空间规划中以主体功能区的形式表达,着重表达城镇空间、农业空间和生态空间总体结构,省级空间规划在国家层面空间规划基础上适当细化,但在省域空间尺度下,仍采用结构性表达;市域层面则应当在省级主体功能区指导下,明确城镇空间、农业空间和生态空间管控边界,并深化生态环境、重要资源、自然灾害、自然和历史文化遗产等空间管制要素边界。县域层面建议在市域“三类空间”基础上按照主导用途进一步深化用途分区划分,强化县域层面用途分区管控,用途分区宜结合土地的自然属性及土地的利用现状,按照规划引导的主导功能进行划分;中心城区或在县级以下空间层级,在县级用途分区指导下,在落实主导用途功能原则下,细化具体用地分类,在包括郊野单元在内的基层单元空间规划中,明确地块层面的用地性质、用地边界管控,并进一步深化其他管控指标,形成指导具体项目开发建设基本依据。

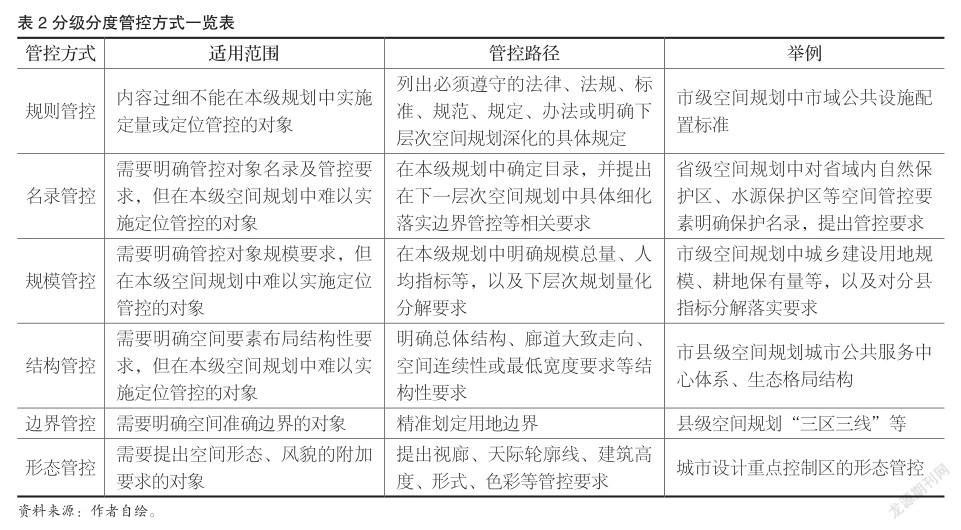

3.4分级分度管控方式设定

从“战略”到“实施”,从“弹性”到“清晰”的逐级空间“管理”,需要根据各级空间规划参照的空间基准不同,实施分级分度约束,该深则深、该浅则浅,设置适应本级空间规划尺度、精度的管控方式。建议在空间规划编制中可以运用规则管控、名录管控、规模管控、结构管控、边界管控、形态管控等不同管控方式实现刚弹结合、逐级深化的管控目标,最终在包括郊野单元在内的基层单元空间规划中实现边界形态的精细化管控(见表2)。

3.5郊野单元管控重点与规划实践

杭州市作为全国14个城市开发边界划定工作试点城市之一,对城市开发边界进行了划定,并积极探索了城市开发边界实施管理方法。针对当前城市开发边界外的郊野地区管控薄弱的问题,杭州市以余杭大径山生态区为试点,通过郊野单元控制性详细规划试点工作,探索空间资源要素的全域管控路径,深化城市开发边界实施管理方法。

大径山区域作为杭州市区西北近郊重要的生态功能区,现状非建设用地占区域总面积90%以上,探索编制郊野单元控规具备一定的典型性。结合空间规划体系的构想及空间规划分级传导机制思考,按照市域、市区、郊野单元三级空间规划对规模指标、空间底线、配套设施三类管控要素的管控重点和管控方式进行了系统梳理,按照逐级传导原则,明确郊野单元空间管控重点及深度要求(见附表1)。

4结论与讨论

本文基于空间规划体系梳理,认为在“市级主导”或“市—县协同”模式空间规划体系下,郊野单元控规均可作为城市开发边界(集中建设区)外的基层单元空间规划纳入法定空间规划体系。

在空间规划传导机制方面,本文提出应对应本级政府对下级政府的“监管权”,在空间規划中明确向下级空间规划传导的要素内容和传导路径。空间规划传导要素按照目标指标、空间底线、设施配套三类统筹组织,构建“主体功能分区—空间管制分区—用途分区—用地分类”不同深度空间布局表达体系,并运用规则管控、规模管控、结构管控、边界管控、形态管控等不同管控方式实现刚弹结合、逐级深化的管控目标。

结合上述空间规划体系的构想及空间规划分级传导机制的思考,通过在杭州余杭大径山区域郊野单元控规实践探索,按照杭州市域、杭州市区、郊野单元三级空间规划对规模指标、空间底线、配套设施三类管控要素的管控重点和管控方式进行了系统梳理,按照逐级传导原则,明确郊野单元空间管控重点及深度要求。

以上工作可以为空间规划体系的构建、郊野单元控规法定地位的确认及郊野单元控规管控重点的探索提供参考。

注:

①市级对县(市)具备强行政支配力的设区市指行政辖区内完成所有县(市)撤县(市)建区的设区市。

参考文献:

[1]孙安军.空间规划改革的思考[J].城市规划学刊,2018(1): 10-17.

[2]朱江,邓木林,潘安.“三规合一”:探索空间规划的秩序和调控合力[J].城市规划,2015,39(1):41-47,97.

[3]林坚,吴宇翔,吴佳雨,等.论空间规划体系的构建——兼析空间规划、国土空间用途管制与自然资源监管的关系[J].城市规划,2018,42(5):9-17.

[4]严金明,陈昊,夏方舟.“多规合一”与空间规划:认知、导向与路径[J].中国土地科学,2017,31(1):21-27.

[5]谢英挺.基于治理能力提升的空间规划体系构建[J].规划师,2017,33(2):24-27.

[6]杨保军,张菁,董珂.空间规划体系下城市总体规划作用的再认识[J].城市规划,2016,40(3):9-14.

[7]殷玮.上海郊野公园单元规划编制方法初探[J].上海城市规划,2013(5):29-33.

[8]许景权,沈迟,胡天新,等.构建我国空间规划体系的总体思路和主要任务[J].规划师,2017,33(2):5-11.

[9]金世斌,刘为民,邱家林,等.省管县改革中的突出问题与破解路径[J].唯实,2018(4):36-40.

[10]董珂,张菁.加强层级传导,实现编管呼应——城市总规空间类强制性内容的改革创新研究[J].城市规划,2018,42(1):26-34.

[11]李云,刘毓锦.基于公共基础设施建设视角下的乡村复兴[J].小城镇建设,2019,37(2):50-53.doi:10.3969/j.issn.1009-1483. 2019.02.008.

[12]李强,汪辉.上海青西地区全域风貌规划方法探讨[J].小城镇建设,2018,36(11):80-89.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.11.011.

[13]殷会良,李枫,王玉虎,等.规划体制改革背景下的城市开发边界划定研究[J].城市规划,2017,41(3):9-14,39.

[14]张静,沙洋.乡村振兴背景下基于市场主导的基层政府职能转变研究——以浙江省为例[J].小城镇建设,2018,36(6):108-112,118.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.06.017.

[15]张衍毓,陈美景.国土空间系统认知与规划改革构想[J].中国土地科学,2016,30(2):11-21.

[16]吴一洲,章天成,陈前虎.基于特色风貌的小城镇环境综合整治评价体系研究——以浙江省小城镇环境综合整治行动为例[J].小城镇建设,2018,36(2):16-23.doi:10.3969/j.issn.1002-8439. 2018.02.002.

[17]叶凌翎,刘静.基于促进小城镇发展的大都市郊区土地综合整治研究[J].小城镇建设,2019,37(1):24-29.doi:10.3969/ j.issn.1009-1483.2019.01.004.