古诗教学的理论机制与实践路径

2019-09-10申煜

【摘 要】古诗教学是语文教学的重要一环,但目前受僵化模式的拘囿,学生谈“诗”色变。在“得意忘言论”与“教育节奏论”的启发下,作者将古诗教学划分为浪漫感知、精细体悟、评鉴迁移三个阶段,又分别以“得言、得义”“得象、得意”“存言、得形”为阶段性目标。沿此思路,文章又结合教学案例指出了具体的实践路径。

【关键词】古诗教学;浪漫感知;精细体悟;评鉴迁移;实践路径

【作者简介】申煜,江苏省苏州市吴江经济开发区实验初级中学教师。 诗歌是文化宝库中最为璀璨的文学形式之一,也是语文教学的重要组成部分。然而,由于古诗语言的凝炼性、含蓄性,加之外在功利价值观的指引,诗歌教学正陷于如下误区:教学方法陈旧,拘泥于“解题释词—交代背景—厘清段落结构—分析思想内容—总结艺术特色”的“五段论”僵化模式;教学目标模糊,走向了单一的朗读课、拓展课或鉴赏课等几种极端;教学手段极端,滥用、乱用、错用多媒体[1]。问题的症结在于,教师缺乏价值指向与方法论的自觉。为此,我们尝试从理论建构与策略指引两个方面,促进古诗教学实践的优化。

一、理论机制:古诗教学三层级论

在新课程改革的热潮下,课堂教学生态有了重要转向:教师霸权走向学生民主、师授生受走向师生互动、课堂预设走向课堂生成。这一系列的转向,是以“学生主体地位的彰显”为前提和主轴的。在古诗教学中,学生主体性的彰显可以最终量化为两个问题的解决:一是学生智力发展的节奏;二是根据学生的智力发展规律,古诗教学可以划分的阶段。其中,怀特海的“教育节奏论”与王弼的“得意忘言论”恰能为这两个问题的解决提供思路。

1理论维度一:教育节奏论

教育的开始阶段和结束阶段的主要特征是自由,但是有一个纪律占主导地位的中间阶段,这时自由从属于纪律[2]32。对应这种自由、纪律的节奏,个体智力的发展经历“浪漫—精确—综合运用”三个阶段。浪漫阶段,指从接触单纯的事实,到开始认识事实间未探索关系的重要意义,这种转变会引起某种兴奋;精确阶段,指通过掌握精确的知识细节进而领悟原理;综合运用阶段,指摆脱知识细节而积极运用原理,这时的细节退回潜意识的习惯中[2]66。三个阶段长期循环、累积发展。

古诗教学中的浪漫性更强,且这种浪漫性会延伸到精确阶段。基于此,我们对古诗教学中的个体智力发展节奏做了一个新的诠释:“浪漫”明确为“浪漫感知”,在感知的基础上强调伴随直觉而来的兴奋;“精确”展开为“精细体悟”,侧重超脱零碎词句后深层意蕴的体悟;“综合运用”具化为“评鉴迁移”,旨在将内化的言说智慧,选择性迁移于自我创作中。

2理论维度二:得意忘言论

王弼在《周易略例·明象》中透露了言、象、意之间的辩证关系:从生成关系来看,言生于象,象生于意;从功能定位上看,意以象尽,象以言著,即言说明象,象隐喻意。古诗教学也是沿着“言—象—意”这条通道,只是言、象、意的意义不同。言,指诗歌的言语形式,包括诉诸视觉的非被阐释状态的言词与诉诸听觉的声调、韵律、节奏、语调;象,指由言语形式触发联想、想象后在脑中映现的诗中景、物、人等;意,指隐含在言、象内的深层意蕴,有事、情、理三个解读角度[3]。“得言”“得象”“得意”相应地成为古诗教学的阶段性目标。

教学最终落在学上,故仅止于“得意”大有不妥。为此,我们对古诗教学的阶段性目标做一个新的补充:“得言”“得象”需要“得义”的过渡,即“得言”之后,学生要能够解读出诗歌中字词句段及其间的结构关系与意义关系,由此第一阶段目标可以概括为“得言、得义”;“得象、得意”,指超脱言语形式、含义,提炼出物象,再从物象中升华出来,理解其间的主观情志;前两个阶段完成了对古诗的理解,最后阶段要切换为创作者的角度,评鉴、内化整首古诗的言说智慧,以供学生完形迁移,由此第三阶段目标可以概括为“存言、得形”。

3理论建构:古诗教学三层级论

从表面上来看,教育節奏论与得意忘言论从属于相异的理论范畴,但同用于古诗教学中恰能生发出耦合之趣:前者为科学划分古诗教学阶段提供了教育理论的支撑;后者聚焦于文本解读,为诗歌教学的不同阶段定下了切实的、具体的学习目标。两者交相融合、相辅相成,共同推动古诗教学理论体系的科学运转,其理论架构可以参照图1。

古诗教学三层级论指明了古诗教学的具体方向,也暗示了其在培养学生语言理解力、审美鉴赏力、表达创作力上的长远旨归。

二、实践路径:古诗教学阶段化策略指引

将古诗教学三层级论落实到实际教学中,还需要一套具有可操作性策略的指引。为此,我们仍沿“浪漫感知—精细体悟—评鉴迁移”的理论脉络,探寻古诗教学实践的优化路径。

1浪漫感知:得言、得义

浪漫感知作为古诗教学的准备阶段,主要任务有两个。一则“得言”,即探究承载诗歌意蕴的言语形式,既包括诉诸视觉的非被阐释状态的言词,又包括诉诸听觉的声调、韵律、节奏、语调;二则“得义”,即进一步解读出诗歌中字词句段及其间的结构关系与意义关系。教师应先引导学生借助朗读、吟诵,顺着诗歌的言语外壳(声调、韵律、节奏、语调)流泻的情绪、情感,促成学生内在情感与诗歌内容的交流;再依靠已有的感官经验和认知经验,自由感知并表达诗歌言词间的意义关系(诗歌大意)和结构关系(意义的表达层次)。这一阶段如果引导得当,便能够激发学生的学习动机,让学生在学中乐、乐中学。而巧妙的引导,得益于以声传情、随文绘图、言语直观等策略的应用。此处以笔者执教的部编版语文七年级上册《观沧海》的教学片段为例,进行说明。

师:请全班齐读《观沧海》,并对照思维导图(多媒体放映)判断这首诗歌是什么体裁。

生(齐声):古乐府诗。

师:你们判断的依据是什么?

生1:每句都有四个字。

师:很好,这是古乐府的特征之一。你们还能发现什么吗?

生2:“峙”“起”“里”读起来很顺。

师:这叫押韵。这几个字读起来有一种什么样的感觉?请你们通读全诗感受一下。

生3:有一种肯定的感觉。

师:这个词语不够好,换一个同义词看看。这个词语要符合诗人的情感。

生3:坚定。

师:这个词语也不错。其他同学还有什么感受?

生4:短促有力。

师:这个词语形容得恰到好处。“i”是舌音,节奏短小,声响较齿音更大一些(师范读)。现在请一位同学尝试读一下押韵的这几句诗。

(生4范读)

师:我从生4的范读中感受到了诗句的短促有力、坚定不移。诗中有两句很相似,是哪两句呢?

生(齐声):日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

师:这两句诗的顺序能否颠倒?

生(齐声):不能。因为第二句才押韵。

师:很好,这首诗偶句押韵,所以每一句的顺序皆不可颠倒。我们背诵、默写时要注意了!现在来齐读整首诗感受一下吧。

师:朗读几遍之后,我们对这首诗已经很熟悉了。下面请用自己的语言描述你从诗中看到的画面。我先来起头,诗人骑着马向东而去,来到了……

(生描述画面)

师:现在你们能大体记住这首诗歌了吗?你们还有什么记忆技巧,比如这首诗在表达画面时有什么顺序?

生5:诗人先写自己在哪里、干什么。

师:很好,先叙事,交代了方位、地点、事件,然后呢?

(师板书:记叙——东、碣石、观沧海)

生5:然后再写“观沧海”时见到的景物。

师:这是写景。诗人如何写景的?有什么顺序吗?

生5:由远及近的顺序写景。

师:这符合我们平时的观察习惯吗?

生(齐声):不符合。

师:那诗人为何这样写景呢?

生5:因为沧海很壮阔。

师:也就是说,面对不同的景,观察顺序也会随时……

生(齐声):而变。

师:什么样的人擅长一览全貌?

生6:心胸广大的人。

师:请联系本诗,说说你的想法!

生6:曹操是个心怀国事的人,所以观察景物的顺序是由远及近。

师:生5和生6的分析都很到位。那“日月……其里”这几句呢?

生7:这几句是诗人想象出来的。

师:写景如果写实际看到的景物,我们称它为“实景”。这首诗的后两句是什么景呢?

生(齐声):虚景。

师:我们再一起来捋一捋诗人的表达层次。先记叙,然后写景。写景时又是怎么样的?

生(齐声):先写实景,再写虚景。

师:诗人是怎么写实景的?

生(齐声):由远及近。

师:对照板书(见图2),我们尝试背背这首诗。

上述教学片段,展示出了浪漫感知阶段可以用的几种策略:从音律角度具体落实朗读指导;借助思维导图等图解令文本层次可视化;利用教师声调、表情等促进学生直观感受诗境。这些策略有益于激活学生内在的情感体验,促使学生冲破认知框架,真正走进诗歌。

2精细体悟:得象、得意

中国历代诗人为追求“言不尽意”与“情景交融”的艺术境界,遂于创作时普遍运用“意在言外”与“寓情于景”的典型手法,等于是用字面意与景物境的符码(code)将诗歌的深层意涵与深刻情志上了锁[4]。由“字面意”到“景物境”再到“深层意涵与深刻情志”的探寻过程,揭示出“寻象解意”的解读思路,这也是精细体悟阶段的学习任务:一则“得象”,即抓住诗人以独特的审美表现创造出具有多重意义的藝术形象,必要时可以引导学生对常见意象进行分类;二则“得意”,即超脱诗歌言词、客观物象体悟诗中情理志趣及思考意智。这一阶段如果引导得当,便能够在方法论层面提高学生的诗歌解读能力。而巧妙的引导离不开直观教学(包括言语直观、图象直观)、知人论世、随文图解等教学策略的使用,以笔者执教部编版语文七年级上册《天净沙·秋思》教学片段为例,进行说明。

师:在这首元曲中,诗人构建了哪些意象?

生(齐声):枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳。

师:这些意象有共同点吗?

生1:给人一种很悲伤的感觉。

生2:枯、老、昏、古、瘦都给人悲伤、愁苦的感觉,小桥、流水则给人离愁之感。

师:生2的分析很全面。我们把这些特征词记下来。你们还发现了什么?

生(齐答):这首诗都是意象。

师:全诗都是由意象组合而成。

师:为什么要将这些意象组合起来呢?诗人就选一两个意象不行吗?单枯藤、老树就让人感觉怎样了?

生3:就让人感觉很凄凉、孤寂了。

师:那这么多意象组合起来呢?

生(齐声):凄凉、孤寂之感更强了。

师:“更强”可否换成我们刚学过的一个写作手法?

生3:渲染。

师:真是活学活用啊!原来马致远别具匠心,用组合意象渲染(师板书)了诗人的凄凉、孤寂、愁苦的情感。

师:我们以后想要渲染情感,就可以怎样?

生(齐声):通过组合意象的方式渲染情感。

上述教学片段,为我们如何达成“得象、得意”的阶段目标提供了启发:从特征、构建方式等方面透视意象及其存在的意义,进而感受诗人情志;立足意象,再以言语直观、知人论世之法,启动学生联想、体悟情志。

3评鉴迁移:存言、得形

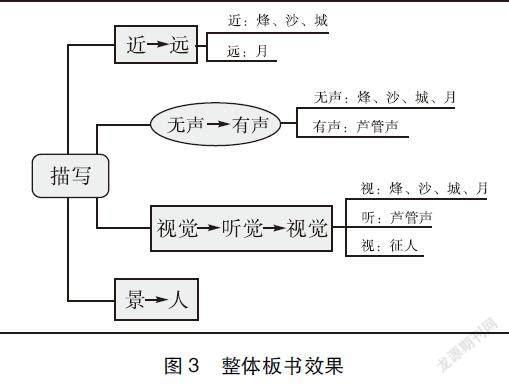

若“浪漫感知”与“精细体悟”是地基,那么“评鉴迁移”则是高楼大厦。“评鉴迁移”是“浪漫感知”与“精细体悟”两个阶段的系统总结与高度升华。这一阶段主要有两大任务:一则“存言”,区别于“得言”,“存”即内化、存储,重点在于内化诗人的思维方法与言语智慧,以完整图式存于大脑之中;二则“得形”,“形”即完形,强调对建构而成的完整图式的巧妙迁移。两大任务的达成,在根本上得益于学习组织策略的指导,组织策略最为关键的是对认知信息的结构化处理。“互联网+教育”支持下的可视化认知工具,恰为组织工具的更新注入了一股活水;而思维导图本质上是人脑运转路径的再现[5],故更适合于用作学生的认知组织工具。下文以笔者执教的部编版语文七年级上册《夜上受降城闻笛》教学片段为例,进行说明。

师:诗人是如何展开景物描写的?请各组用三分钟讨论一下。

组1:第一,由近及远,先描写了回乐烽、沙、受降城这些近景,再描写了月的远景;第二,由无声到有声,芦管声是有声,其他都是无声。

师(板书):组1的表述条理很清晰,其他组有什么补充吗?

组2:诗人从“由视觉到听觉再到视觉”的感官角度,由回乐烽、沙、受降城、月的视觉到芦管声的听觉最后写征人望乡的视觉。

师(板书):组2的回答很好!诗歌的前三句都是描写景,那最后一句呢?

生(齐声):人,由物及人。

(师板书,整体板书效果如图3所示)

师:现在你们能厘清诗中的描写思路了吧!对照板书,我们试着背背看。

师:由近及远的描写使整首诗的意境显得更怎么样?

生(齐声):意境更阔大、旷远。

师:诗人为何突然写芦管声?

生1:以声衬静。

师:很好,这是一种非常重要的写作手法。我们已经分析过最后一句是写人、抒情,但由景到人需要有一个过渡吧,那么哪一句是过渡句呢?

生(齐声):前一句。

师:所以这里写芦管声是为了什么?

生2:为了抒情做铺垫。

师:我们也可以说是蓄势(师板书)。芦管声音色怎样?

生2:很凄凉。

师:写芦管声也渲染了怎样的意境?

生(齐声):凄凉。

(师板书,最终板书如图4所示)

师:现在我们来顺一顺诗人的创作思路。

(教师引导学生总结:先将眼前浮现的意象烽、沙、城、月、征人描写出来,抓住他们的特征,再将听到的芦管声作为由景及人、由描写到抒情的过渡。)

师:借鉴李益描写意象的角度、顺序以及过渡的方法,请同学们运用熟悉的意象,确定所抒情志,注意偶句押韵,写一首七言绝句,下节课我们评选出本周最佳诗人(构思时可用图示工具列提纲)。

上述教學片段为我们演示了教师如何利用图示工具促进学生理解诗人的言语智慧与思维方法,进而使学生慢慢地在脑中建构出可供迁移的完整图式。实际上,图示工具最终的应用目的是学生熟悉后能将其自觉运用到讨论汇报、解读创作的活动中,以此为载体实现综合培养学生听说读写能力的目标。

古诗教学三层级论,明确指出了古诗教学的三个阶段,这三个阶段既相互独立,又相互作用。因此,我们在分阶段教学时,既要考虑古诗教学的层递性,明确不同层级的学习目标、任务,又要考虑阶段间的联通性、互动性,即目标的延续性、任务的整体性、策略的互通性。

参考文献:

[1]郑新丽.走出误区 教出效果:中学诗歌教学的误区、成因及对策分析[J].教育实践与研究:中学版(B),2011(2):31-33.

[2]怀特海.教育的目的[M]. 徐汝舟,译.北京:三联书店,2002.

[3]王彬.中学古典诗歌“四环节”解读教学策略[J].教育与教学研究,2011(9):107-109.

[4]朱我芯.对外华语之古典诗歌多媒体“情境再现”教学法[J].华语文教学研究,2012(1):23-50.

[5]申煜,黄伟.“思维导图”教学设计的优势价值、问题反思与优化路径[J].中小学课堂教学研究,2017(9):3-8.