新时代下中药5种主要使用形式发展趋势及思考

2019-09-10谢杜红陆文亮

谢杜红 陆文亮

摘要 本文对市场上中药5种主要使用形式即中药饮片、中药配方颗粒、医院制剂、经典名方和中药新药,从使用范围、政策审批以医保政策等进行梳理和综合分析,对上述5种中药使用形式前景进行分析和评估,以供医药企业研发和投资参考。在中药5种形式中,中药新药代表中药创新和中医药发展的方向和主流。对目前中药创新发展过程中的主要问题进行剖析,从国家层面和企业层面双双提出解决问题的办法,以供业界思考。

关键词 中药;饮片;配方颗粒;医院制剂;经典名方;中药新药;趋势;思考

Development Trend and Thinking of 5 Main Use Forms of Chinese Materia Medica in the New Era

Xie Duhong1, Lu Wenliang2

(1 Changsha Health Vocational College, Changsha 410100, China; 2 Tasly Institute, Tianjin 300410, China)

Abstract This paper summarized and comprehensively analyzed 5 main use forms of Chinese Materia Medica(CMM)-decoction pieces of CMM, prescription granules of CMM, hospital preparations, classical prescriptions, new medicine of CMM, from the scope of use, policy and approval, medical insurance policy and so on.Prospects of the above 5 use forms of CMM were analyzed and evaluated for research, development and investment of pharmaceutical companies.In the 5 forms of CMM, the new medicine of CMM is the direction and mainstream of innovation and development of CMM.Main problems in the process of innovation and development of CMM are analyzed, and the solutions are put forward from both the national level and the enterprise level, so as to provide a way of thinking for the industry.

Key Words Chinese Materia Medica; Decoction pieces; Prescription granules; Hospital preparation; Classical prescription; New medicine of Chinese Materia Medicia; Trend; Thinking

中图分类号:R28文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2019.09.065

中药是我国的民族瑰宝,经过几千年的发展和传承,我国中医中药形成了与西医西药相辅相成的医疗科学体系,同时,中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业,由中药种植业、中药制造业和中药流通业构成了完整的经济产业链。十九大后,我国社会主要矛盾由“人民日益增长的物质文化需要同落后社会生产之间的矛盾”转向“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。中药以其源于天然、不良反应小、療效确切、价格相对低廉的特点和优势,在解决人民对健康医疗保健方面追求不可替代的作用。中医药服务发展迅猛,成为与西药、生物药三足鼎立发展的局面。

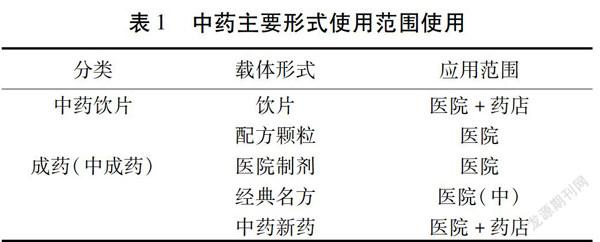

1 中药应用的5种主要形式分类

根据现行的《药品注册管理办法》,“中药是指在我国传统医药理论指导下使用的药用物质及其制剂”。根据中药的使用范围和使用形式,目前在医院和其他医药市场上流通的中药一般有中药饮片、中药配方颗粒、医院制剂、经典名方和中药新药等使用载体,上述5种载体在不同领域和范围为满足百姓对健康的需求发挥作用。上述5种载体归结为饮片和成药2大类。其中饮片有中药饮片和中药配方颗粒2种。前者是中药材加工炮制品,后者作为前者的次生产物(饮片制成配方颗粒),目前也归结于中药饮片管理,中药饮片和中药配方颗粒作为中药材二种形式,在中医临床起着重要作用。中药的另一大类是成药(中成药)。医院制剂作为中成药的一种形式,只能在医院调剂使用,使用范围相对较小。中成药另一种形式是新药(本文提到的中药新药是按新药的法规要求批准上市),多个中药新药已经成长为过亿、十亿元甚至是几十亿元的重磅产品,在满足人民对健康需求上扮演十分重要的角色。近年来,经典名方作为《中医药法》、两厅42号文件和《中药注册管理办法》大力提倡并作为单独的中药注册分类提出,并且其征求意见稿正在广泛征求意见并激起社会热烈讨论,可能成为未来中成药发展的另一大类[1]。中药5种主要载体形式。见表1。

2 中药5种形式的政策审批和医保情况

医药行业不仅与人们的生命健康息息相关、而且与国计民生和国家安全密切相关,是国民经济的重要组成部分,新药具有高技术、高投资、高风险的行业,药品全生命周期产业链都要在国家药品加强监管的条件下通过各种严格审批环节。所有的研发都需要审批并完成规定要求才能获得药物上市。药物上市后还需要通过严格的其他政策审批环节如产品定价、医保准入及后续招标等,这些过程对于医药产品进入流通环节并能否取得好的市场销售十分关键,所以有必要对中药5种形式的产品政策审批情况和医保用药情况进行总结。

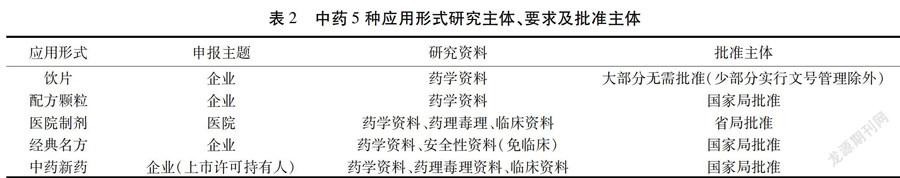

2.1 政策审批情况

中药5种形式中,中药饮片的门槛最低,除部分少数的中药饮片实施批准文号管理外,多数中药饮片不需国家批准上市。而中药配方颗粒、医院制剂、经典名方和中药新药需要严格的上市审批,特别是中药新药上市审批最为严格,需要经过药学研究、临床前药理毒理研究和人体临床试验证明其有效性和安全性后,方可上市。见表2。

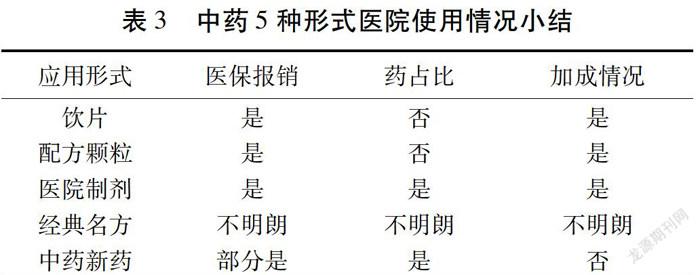

2.2 医保情况

由于医保报销是药品消费的大头,故药品包括处方药和非处方药(OTC),能否进入医保目录、加成比、药占比等是衡量市场销售额(医院和药店)的关键。中药5种形式在主渠道医院医保支付情况小结。见表3。

3 新时代下中药多种载体发展前景

中药饮片、中药配方颗粒、医院制剂、经典名方和中药新药等5种载体其在不领域和范围发挥满足人民对健康需求的作用。随着国发44号文和中共中央办公厅、国务院办公厅联合发文《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(两厅42号文)的发布,一系列指导性文件进一步落地,激起我国新一轮新药创新的热潮。医药企业越来越重视新药研发并加大科研投入,企业的研发模式已经不拘泥于自主开发,技术引进、股权投资和产业并购并行成为企业新药研究和发展重要路径。本文从医药企业的角度,着重分析上述中药的5种载体发展前景,以供企业研发、生产、销售、投资等多种研发模式下发展中药产业的思考。

3.1 中药饮片

作为中药产业的重要组成部分之一,中药饮片作为中间环节,具有关联上下游相关产业的作用。近年来国家先后制订了一系列促进中药饮片发展的政策和措施,如《中药饮片GMP认证》《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》《中医药创新发展规划纲要(2006—2020年)》等,更加重要的是,最新版的《国家基本药物目录(基层部分)》則将所有的中药饮片都收录进去,这一系列政策出台对规范国内中药饮片市场的健康发展,保障民生安全用药起到积极推动作用。同时,近些年中医药得到党和国家领导人高度的重视,比如在国家医保资源严控的前提下,中药饮片因其能进医保、不占药占比、且可加成等一些类利好因素的刺激,中药饮片销售收入保持了高速度增长,最近几年更是保持了30%以上的增速,大大超过我国医药行业的平均增速。

中药饮片的快速发展仍然掩饰不了行业发展低水平重复如“散、乱、小、差”。同时中药饮片普遍存在药品基原混乱、产地混淆不清、炮制规范不统一、包装储存不规范、重金属、有害元素残留超标等[2]。由CFDA数据库提供的数据可见,中药饮片生产企业是2 000多家,而整个医药产业(包括化药、中药和生物药)一共是7 000多家,说明中药饮片生产处于高度低水平重复状态,故此,中药饮片普遍存在的“散、乱、小、差”等现象非短期内提升以及该行业出现的严重过剩现象,进入此行业需谨慎。同时,随着国家GMP认证和制药门槛的进一步提高,中药饮片行业兼并重组成为新常态。

3.2 中药配方颗粒

中药汤剂作为中医药常用剂型不能适应人们快节奏的生活,中药配方颗粒应运而生。我国中药颗粒剂的雏形始于20世纪90年代。1992年,国家先后批准6家试点生产企业,进行中药颗粒剂的研发。2001年,原国家药品监督管理局发布《中药配方颗粒管理暂行规定》,正式将新剂型的命名规范为“中药配方颗粒”,并纳入中药饮片管理范畴。2015年12月,国家食品药品监督管理总局发布《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》;2016年2月,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,明确将中药配方颗粒纳入其中。在国家医保费用逐年攀升和医保费用严控的前提下,因中药配方颗粒能进医保等一些利好因素的刺激,催生配方颗粒行业快速增长。2006,中药配方颗粒行业规模是2.3亿元,2012年达32亿元[3]。

中药配方颗粒在《中医药法》和其他中医药政策的扶持下而快速增长,曾一度被认为是中药现代化的标志。然而自其诞生之日其争议一直不断。比如分煎和合煎的化学组分、药效学存在差异、分煎和合煎临床等效性存在质疑、缺乏统一生产工艺和质量标准、品种和种类不全、炮制方法单一等一系列问题制约行业的发展。作为中医临床调剂使用的中药配方颗粒,“单煎后合”的理论与传统中医药理论配伍使用和增效减毒的机制并不相符。同时分煎和合煎化学成分差异、药理和临床疗效是否等效存疑等成为制约中药配方颗粒发展的问题[4]。同时,当前科技手段和分析技术制约和临床评价手段相对落后,短期内尚无法解释单煎和合煎在化学成分上的差异;及这种物质基础上的差异带给药理毒理和临床疗效是否等效。配方颗粒带给临床病患更多的是使用上的方便,能否带来更多的病患受益仍缺乏临床数据的支持。新时代下,满足人民对健康和美好生活的向往更多的是科技实力和临床数据,过多的依赖于产业政策的扶持能否带给这个产业真正的可持续发展,中药配方颗粒前景值得进一步深入讨论和研究。

3.3 医院制剂

中药院内制剂是中医院或综合医院中医科为了满足诊疗需要,严格按照国家相关政策规定,经过一系列研究与审批过程,以临床应用效果良好的中药处方为基础研制而成,仅供自己医院或限定单位使用的药品,具有疗效确切、使用方便、费用低廉等特点,是对目前中成药市场有益补充[5]。但医院制剂的申报主体是医院本身,企业无法申报医院制剂,在此不作分析。

3.4 经典名方

《中药注册管理补充规定》(2008年)首次明确了来源于古代经典名方的中药复方(以下简称经典名方)制剂的注册管理要求。2015年的44号文进一步明确“简化来源于古代经典名方的复方制剂的审批”。《中医药法》第三十条规定:“生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂,在申请药品批准文号时,可以仅提供非临床安全性研究资料。具体管理办法由国务院药品监督管理部门会同中医药主管部门制定”。2017年10月国家药监局公开征求《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》及申报资料要求(征求意见稿)意见。2018年4月,国家中医药管理局官网发布《古代经典名方目录(第一批)》。

根据最新注册管理办法征求意见稿,古代经典名方作为有别于中药新药的注册分类单独提出,其申报资料要求和注册审批要求自成体系,自《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》发布以来,引发业界广泛讨论,其原因是符合第五条要求“经典名方制剂申报生产,可仅提供药学及非临床安全性研究资料,免报药效研究及临床试验资料”。在当前研发费用不断攀升和中药新药开发进入低谷前提下,经典名方注册审批规定出台,无疑是给中医药打了强心剂,承载着中医药发展的希望。笔者认为:1)经典名方免做临床是否合理,本文不做评述。经方不做临床是因为经方在临床上使用多年并经历长期临床验证。但很多经典名方鲜见原汁原味不变而仍在临床上应用者,其中的变化因素很多,如疾病谱的改变、耐药性的产生、社会环境和饮食结构的变化、药材本身质量的变异、疾病复杂程度等,故而评价“变”与“不变”本身是一个非常巨大工程,这种基于多年的演变积累对产品安全和有效性的影响值得深入评估。也有学者建议经方可有条件上市后进行临床疗效再评价。如果这种“有条件上市”一旦实施,因为企业选择经方开发目的就是避开临床试验,则业界开发经方的意愿不知还有多少[6-7]。2)经方的开发早有先例,六味地黄丸等都是对经方开发而上市的中成药。本次征求意见稿经方对药学工艺和标准煎液等设置了很高的门槛,历史经验表明,技术壁垒难以成为阻碍多家申报门槛,如何避免经典名方多家申报,造成“经方不精”的局面,是监管者必须考虑的问题,历史上出现几百个六味地黄丸过渡重复仿制的教训。3)按照经典名方有关规定,其功能主治“应当采用中医术语表述未来作为处方药供中医临床使用”。说明书用中医证候表示并在中医处方药使用(中医科室使用),经方批准上市后使用范围大大减少。4)经方免药效、免临床,缺少有效性的临床大数据,在当今很多新药具有临床数据的前提下仍归为辅助用药,经方能否规避辅助用药的尴尬不得而知;且其是否能纳入医保目录、是否占药占比等后期政策不明朗的情况下,经方类产品市场前景值得深入研讨。

4 新时代下中药新药是中药创新和发展主体

当前,我国社会的主要矛盾是人民对健康生活的美好向往同不平衡、不充分发展之间的矛盾,中药在解决人民对健康和美好生活的向往方面具有无可替代的作用;中药饮片和中药配方颗粒作为中医临床调剂使用,发挥重要作用;医院制剂因为其使用范围在医院调剂使用,适用范围相对较小;经方“免做药学和临床”本身是双刃剑,可能简化了其上市流程,但因其无药效学和临床数据成为未来该产品做大做强的制约因素。中药新药代表未来中药发展方向,其既符合中医药理论的指导,同时符合西医对疾病的认识;其病症结合的研发思路,符合中医和西医的双重标准,以及社会文化多元化的发展趋势。目前的中药重磅产品如脑心通胶囊和连花清瘟胶囊等都是这种思路下研发的产品。

5 中药新药研发面临的问题

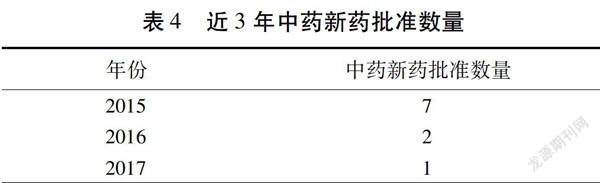

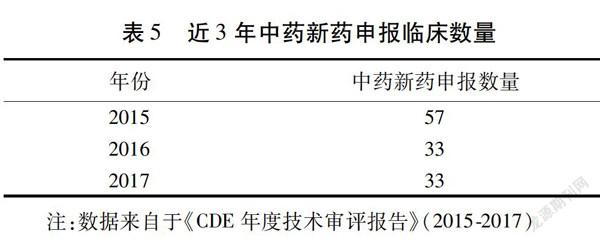

习近平同志致信祝贺中国中医科学院成立60周年指出,“中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机,充分发挥中医药的独特优势,推进中医药现代化”。十九大报告实施健康中国战略也提出坚持中西医并重,传承发展中医药事业。2017年颁布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》提出“支持中药传承和创新”。自《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发44号文)颁布实施以来为我国新药研发进入新时代,一批具有临床价值的化学药和生物药新药产品优先获准上市。然而,与化药和生物药如火如荼的研发形式不同,中药创新进入低谷,无论是新药批准量和申报数量双双下降。中药新药批准仅个位数),中药新药申报临床数量仅双位数;同时自2015年7-22事件后,中药申报生产数量寥寥无几。

6 对中药新药创新建议和思考

十九大后,党和国家领导人十分重视中医药的发展,把中医药的发展提高到十分重要的角度。1)我国社会主要矛盾由“人民日益增长的健康需求同落后生产力之间的矛盾”转向“人民对健康生活的美好向往同不平衡、不充分发展之间的矛盾。针对很多重大疑难疾病、慢性病、老年性疾病、病毒性疾病等,西医尚缺乏很好的治疗方法,化药的疗效不尽如人意,而且存在严重的不良反应,而中医药在很多方面具有独特的治疗优势。2)进口药全面进入中国。2018年5月1日起,将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零,使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税;同时医保、定价以及新药审批环节对进口药全面国放开,加快进口药物进入国内医药市场,面对进口药的来势汹汹,将会对我国医药产业产生全面而深远的影响。中药是我国为数不多的独创领域并具有知识产权,如何保持我国在中药领域的创新优势,如何在继承的基础上继续发展,是中国医药企业责任和担当的问题。

6.1 从国家层面上

6.1.1 建立和完善新药技术评价体系

当前我国复方中药制剂的研发是基于病证结合的研发和审批体系。我国中药技术指导原则体系建设滞后,多数审评指导原则在上世纪90年代完成,有的疾病没有技术指导原则。建议由国家牵头,行业协会、医疗机构和企业参与,加快完善制定中药研发技术指导原则和疗效评价标准,既能体现中药对证给药特点,又能符合当前疾病临床标准化治疗路径特点,中药的研发标准须由中国人自己建,没有任何经验可循,需要在“继承”基础上,体现“发展”和“创新”,需要一代人或几代人的积累完成。建立符合中药特点的审评技术标准体系是一项系统工程,需要在实践中不断探索完善。

6.1.2 加大中医药基础科研的支持

中药复方新药是在中医理论指导下组方,最能体现和反映传统中医药特色。中药复方制剂处方来源不仅包括在中医理论指导下的当代中医经验方、院内制剂、古代名医经典名方,还包括基于实验室研究的科研方,以及来自于民间经验的民间验方,是中医药创新的源泉[8]。目前我国中医药临床基础薄弱、投入不大,人才隊伍构建不足,严重制约了临床方剂的发现、总结和评价,直接影响中药新药研发资源的来源。这几年医药企业申报数量的减少,直接原因是优秀的研发资源急剧减少。建议国家进一步加大对中医药基础科研、中医药多中心临床试验以及中医药方剂经验发现、评价和总结的力度,保证中医药有足够开发的资源储备。

6.1.3 加大支持中药新药开发企业力度

目前中药研发申报和审批双双进入低谷。很多医药企业纷纷转型,从事化药和生物药的研发。甚至很多传统中药企业纷纷布局化药,寻求研发重心转移。长此以往,企业从事中药研发的热情大大减低,人才流失严重,中药研发后备力量严重不足,严重制约中药新藥研发的发展。建议国家对上述情况进行调研和研究,并引起足够重视,对中药研发企业适当减税和资金补助,促进中药事业平稳和健康发展。

6.2 从企业层面

6.2.1 加大新药投入力度

自《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发44号文)颁布以来,我国的新药研发进入全球同步化研发时代,研发标准逐步与国际接轨,新药研发告别短平快的时代。新时代下,新药研发需要更多数据支持,只有踏踏实实做科研,用数据说话,证明产品的优势和特点,才有可能获批上市。这需要企业投入更多资金和资源、更多的人力和物力,在科研的道路上获取更多数据,以支持产品上市。

6.2.2 重视复合型中医药人才的建立

我国众多的中药研究企业大都以中药专业人员为主,规模较大的研究机构中设有药理专业研究人员,但是,普遍缺乏临床专业研究技术力量。单纯依靠药学研究人员研发出的中药新药,往往脱离临床实际,药物的疗效和安全性都存在很大问题。而重视中药新药研发人才队伍的建设,鼓励研发机构中吸取临床专业人员参与进来共同研究,形成一个集药学、药理毒理、临床等专业人员融合的中药新药研发队伍,大力培养跨学科的复合型专业人才,为推动中药新药研发奠定人才基础。

参考文献

[1]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见[EB/OL].(2017-10-08).http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/08/content_5230105.htm.

[2]舒成喆,刘国栋.中药饮片产业链发展现状及法规体系探讨[J].中国当代医药,2013,20(15):141-147.

[3]王一战,苏芮,韩经丹,等.中药配方颗粒的发展现状及思考[J].上海中医药杂志,2016,50(11):11-13.

[4]孙源源,施萍.借助中药配方颗粒推进中药国际化的对策研究[J].中草药,2013,44(8):929-934.

[5]李哲,常暖,李黎.中药院内制剂政策历史、现状及对策[J].中国中医药图书情报杂志,2014,38(1):39-41.

[6]王智民,刘菊妍,刘晓谦.谈经典名方的CMC研发和监管[J].中国中药杂志,2017,42(10):1819-1824.

[7]徐旭,王玉丽,涂正伟.经典名方药理学研究思路探讨[J].药物评价研究,2017,40(12):1816-1827.

[8]郭洁,董宇,唐健元.中药复方新药立题依据的临床问题探讨[J].中国中药杂志,2017,42(5):844-846.

(2018-07-04收稿 责任编辑:苍宁)