炉中生烟香沁鼻

2019-09-10兰丹凤

兰丹凤

中国传统花艺中“花器对半”“花器合一”的理念,催生了如博古纹和花篮纹的插花容器。中国人品茶有道,茶具同样不落俗套,如宋人创造了黑釉茶盏,明人则发明了紫砂壶。

香文化也如是。人们用香盒盛放香品,在香炉中熏炙或燃香。焚香过程如同祭祀仪式,品香要显风雅,香具也不能落入下乘。

確实,自汉代博山炉始,古人对待香具之心从未马虎。他们在香具中倾注了思想、追求和审美品位,香具也成为香文化的物质载体。

“仙气”博山炉

汉武帝渴求长生之术历史有名。他挥洒千金,广求方士,十分器重一名叫李少君的方士。李少君奉命出海求长生不老之术,回来时却两手空空。不过,他向汉武帝描述了自己途中所见的仙山、仙境和瑞兽,使汉武帝产生了向往之心。

而后,汉武帝命人建甘泉宫,欲图在人间打造仙境,还令工匠根据李少君所描述的仙山之一博山铸造了一种香炉,摆于宫侧。这就是后人所称的博山炉。

也有一种说法认为,博山炉是西方昆仑山的西王母赐给汉武帝的赏品。不管传说是否属实,博山炉出现于汉代是确凿的事实。在汉代,博山炉象征长生不老,人们生前多用其熏衣熏被、除臭避秽,死后则以之随葬。

博山炉是指熏炉镂空的顶盖上雕刻有重峰、云气、瑞兽、仙人等图样的山形熏炉,多为青铜和陶制,主要由炉盖、炉身和底盘三部分构成。历史上,博山炉出产甚多,形制和大小不一。

博山炉整体呈豆形,上有盖,盖高而尖,镂空,呈山形,山形重叠,其间雕有飞禽走兽。炉身中空,用于放置燃香。香气从盖中吐出,宛如山中雾气飞腾盘环,呈现出群山大海的影像。

某些形制的博山炉,底盘可贮水,以湿润空气,蒸发香味,犹如海中云气回环。正如北宋的《考古图》中对博山炉的描述:“香炉像海中博山,下盘贮汤使润气蒸香,以像海之四环。”

汉时,博山炉只称“熏炉”,其“博山”之名为后人附会而来。而且,汉代博山炉只有皇室成员和极个别高级官员才能使用,河北满城汉墓(西汉中山靖王刘胜墓)出土的错金云纹博山炉以及陕西茂陵(汉武帝陵)发掘出的未央宫竹节熏炉即为明证。

“高科技”熏球

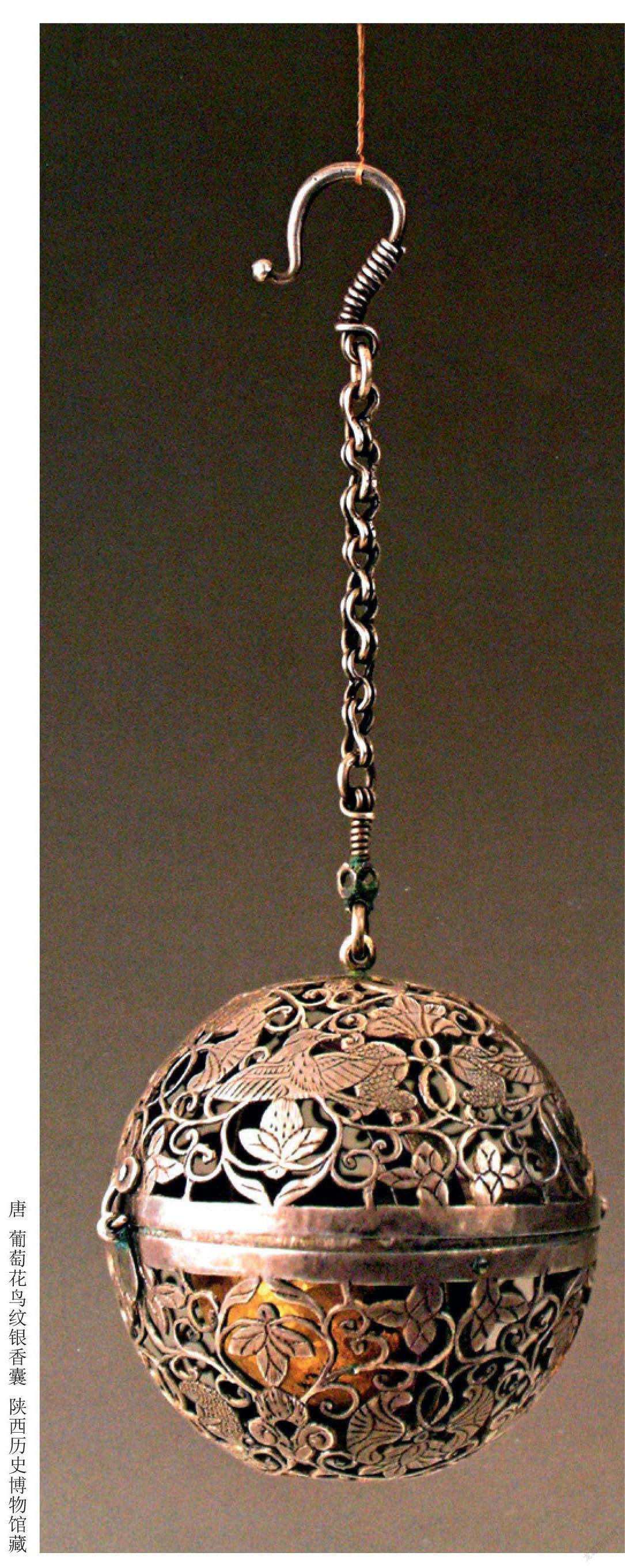

李白曾有《杨叛儿》诗云:“博山炉中沉香火,双烟一气凌紫霞。”可见,在唐代,博山炉依旧流传,但博山炉也只是大唐的众多香具之一。而在这一众香具中,制作最为精妙且最富艺术价值的是一种便携式香囊。

唐代香囊是一种金银制熏球,后人称之为“袖珍熏球”。这种香囊由两个半球相扣合而成。两个半球作子母扣合拢,一侧用合页固定,另一侧安有钩链,以备开合。香囊外壳镂空以使香味溢出,并雕有精致的花卉或动物图案;内中空,设有平衡架,架上悬有焚香盂。无论如何转动球体,焚香盂始终保持水平状态,火星或香灰绝无外逸。

焚香盂为何能始终不倒?其原因在于整个香囊设计符合陀螺仪原理。香囊内部设有两个外同心圆环、一个内圆环,焚香盂悬于内圆环中。它们之间相互铆接。当外圆环转动时,内圆环与焚香盂都可因重力作用保持盂面与地面呈平行状态。

其实,这种香囊早在汉代便已出现。汉代刘歆的《西京杂记》中记载,长安巧匠丁缓制作了被中香炉,又叫卧褥香炉,本出自防风国(位于今浙江地区),后制作方法失传,到了丁缓时,才重新制造。此炉中设有机环,转动四周,炉体仍保持水平,可放置在被褥中,故而得名。

因小巧玲珑,便于携带,除了熏香衣物和被褥外,唐朝人还将此香囊佩戴于身,不论男女。贵族们还常在车撵中悬挂香囊,所谓“宝马香车”之香即因此而来。总之,香囊是唐朝宫廷后妃和贵族妇女们日常生活的必备之物。

素雅宋瓷炉

对于以极简闻名的宋人来说,唐代金银制的熏球未免太过奢华,铜制的动物造型熏炉倒是很合他们的胃口。其中,鸭形和狮形的铜制熏炉被称为“香鸭”和“金猊”,在文人中颇为流行。

宋代制瓷业极为发达,名窑频出,瓷器种类繁多。瓷香炉逐渐取代了以往的陶制和铜制香炉,成为香炉中的主流。此外,宋代焚香是四般闲事之一,香文化与炉文化交融发展。宋人不仅热衷焚香,对香炉更是重视,以至于诞生了纯观赏性的香炉。置炉、赏炉也是文人品位的体现。

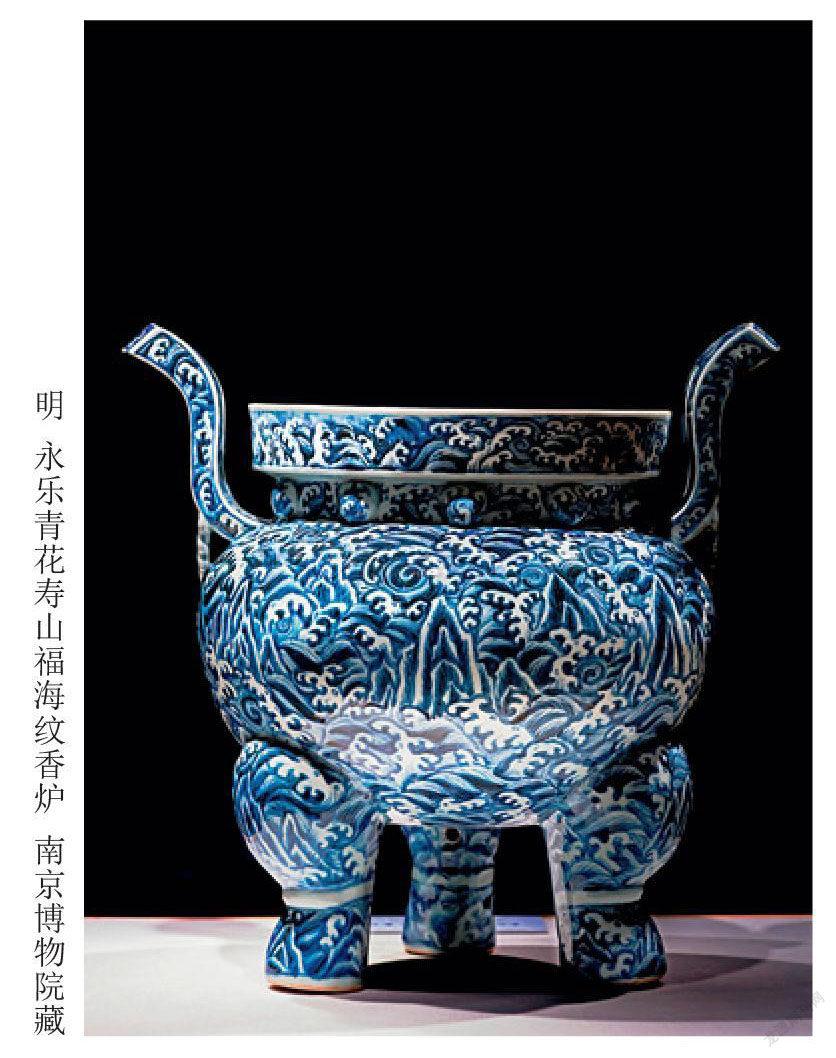

这一时期,因香炉需求量巨大,各地窑场纷纷大量烧造瓷炉。汝、官、哥、定、钧五大名窑的产品也大量进入皇宫内廷。宋代瓷炉质地不一,既有白瓷、青瓷,也有黑釉和点彩;在造型上,既仿青铜器,如鼎式、杯盏式、三足鬲式或簋式等瓷炉,又“仿生”,如凫鸭和狻猊,生产出瓷制版的香鸭和金猊。

宋人为何偏爱“鸭”?苏轼诗《惠崇春江晚景》云“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,借最先感受到春之气息的鸭子,表达对春天和舒适生活的向往。故在宋代,凫鸭是文人情怀的体现。而狻猊为瑞兽,且喜烟好坐,与焚香十分契合。这种动物造型的香炉大多设有底座,动物或立或坐于底座之上,腹中空,兽首上仰,香味从兽口吐出,大有动物吞云吐雾之感。

宋瓷炉虽观赏功能突出,但整体较为古朴,不似铜香炉那般精雕细琢,体现了宋代的极简美学。宋瓷炉的美学和收藏价值也远超后世的瓷炉。

传奇宣德炉

明朝人继承了宋元时期的香具,但也有自己的创造。

明宣德年间,暹罗(今泰国)来华进贡,向明宣宗献上了数万斤黄铜矿石。那时黄铜矿在中国还比较稀有。一下收获数万斤黄铜矿石,明王朝自然也想物尽其用。当时,明宣宗亲自敕令工部和礼部用这批黄铜矿石铸造香炉。

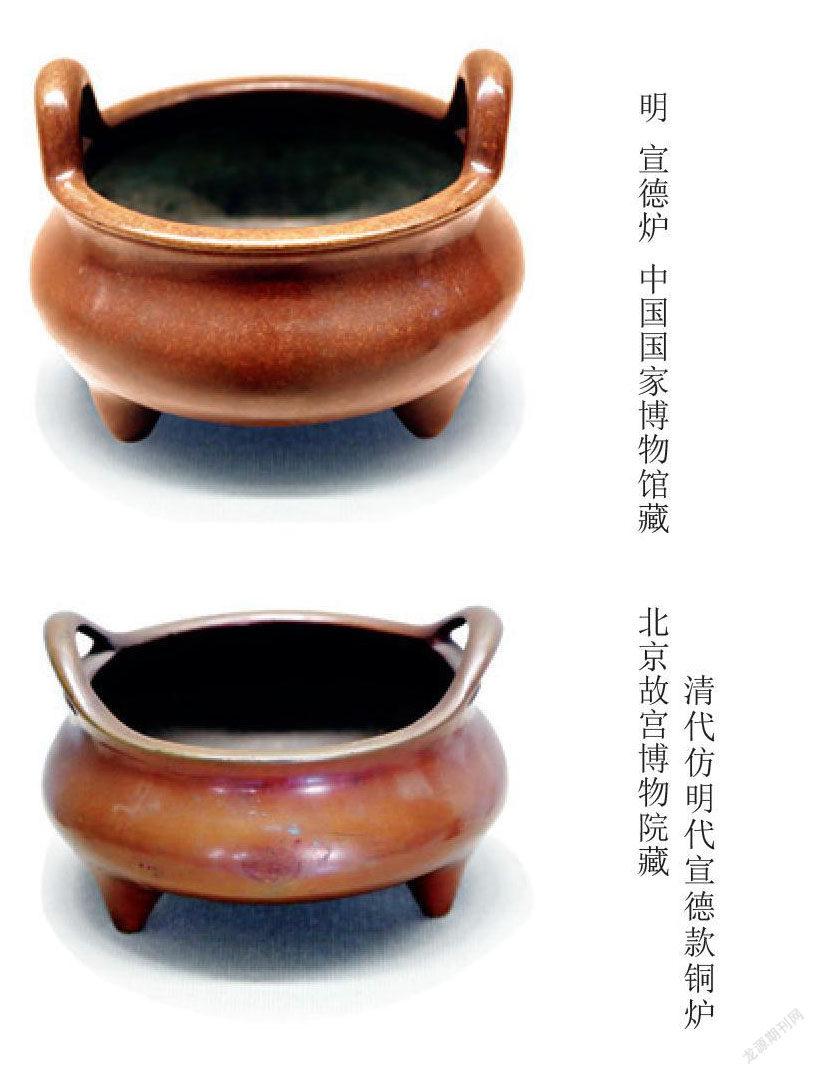

这是中国历史上第一次用黄铜制作铜器,也是中国继青铜器之后冶铜工艺发展的又一高峰。明朝的工匠们将金、银、铅、水银等多种金属添入熔炉,与黄铜一同炼制十余次,得到最精华的铜料,并用其制成了百种色泽精美的香炉。

据说,当时的明朝廷一共铸造了约三千座香炉,史称宣德炉。不过,如今的宣德炉是一种泛称,既包括明宣德年间所生产的三千座铜香炉,也指后世仿明宣德炉而制的铜香炉。现今人们使用的无盖鼎式铜香炉就是自明宣德炉开始流传的。

明代宣德炉的造型主要仿商周鼎彝、宋代名窑产的名瓷,以及缸、罐、瓮等日常器皿,多为无盖香炉,这与当时芯香与线香的流行有關。为防止铜生锈,工匠们还给宣德炉上色,选用的均是寓意吉祥的颜色,如黄色、红黄色、栗壳色、枣红色、茄皮紫色、珊瑚色、琥珀色、海棠红色等,颜色多达三十余种,故宣德炉素有“宝色内涵,珠光外现”之美誉。

如何养护宣德炉也有门道。铜香炉一直是古人炼炉的首选。铜香炉日日点沉香,日积月累,香油附炉身,以手盘玩,微温常煨,香品吃入皮壳,使铜香炉色泽莹润。同理,以炼炉方式养护宣德炉,可使其色泽莹润,珠光外现。

对古人而言,炼炉可养护铜香炉,其过程还能磨练心神,故铜香炉不仅是香具,还是修身养性的工具。

炉瓶三事齐

至清朝时,中国传统的香道已基本定型,最大之体现就是“炉瓶三事”(也称“炉瓶三式”),即香炉、香瓶和香盒的出现。

《红楼梦》第五十三回写元宵节之夜时提到,贾母在花厅里摆席,“每席旁边设一几,几上设炉瓶三事,焚着御赐百合宫香”。可见,在清朝富贵人家,焚香时炉瓶三事已齐。

其实早在宋代,人们已开始使用香盒和香瓶,只是清代的炉瓶三事更为正式。在清朝文人士大夫的文房案供上,炉瓶三事是必备摆设,缺一不可。李渔就曾说过,香盒与箸瓶“皆香与炉之股肱手足,不可或无者”。

炉瓶三事中,香盒放置香品,形状多为扁平的圆形或方形,以木制居多。香瓶也称箸瓶,用来插放香箸、香铲等焚香工具。香箸即香筷,用于夹取香碳和香料,香夹也可用于夹取香料。处置香灰时用香铲,盛取粉末状或丸状香品时则用香匙。这些工具以铜制为主。

清代香炉和香瓶的材质则较为多样,除铜、瓷外,他们还会采用玉石、宝石和珐琅等材料。不过,炉瓶三事即便材质各不相同,在外观颜色或整体风格上也能保持一致。有时人们还另设托架,使三者能固定于一处。

而炉瓶三事的摆放也有讲究。用香时,一般中间放置香炉,香盒与香瓶摆于香炉两侧。这种模式在今天的香道中得到了延续。

古代香具是个庞大的家族,除上述几类外,还有香筒、香盘、香篆等香具。香品形状和用香方式不同,香具也不同。如块状香品多用香炉和熏炉,芯香和线香既可用香炉,还可用香筒和香盘;燃烧一般用无盖香炉,熏炙则用有盖熏炉;等等。当然,香炉是至今流传最广且最为普及的香具。