“南京大屠杀”一词是怎么出现的?

2019-09-10胡卓然

胡卓然

编者按:“南京大屠杀”一词是怎么出现的?本文作者以嚴谨求实的治学态度在浩如烟海的文献资料中梳理出了“南京大屠杀”从在舆论之中萌生,到被公开发布,一直延续到被固定使用的历史过程,从另一个侧面揭示了日寇在南京犯下的罪行从一开始就被中国和世界知晓,无论什么时候都不容抵赖的历史事实。以此文纪念南京大屠杀死难者国家公祭日设立5周年。

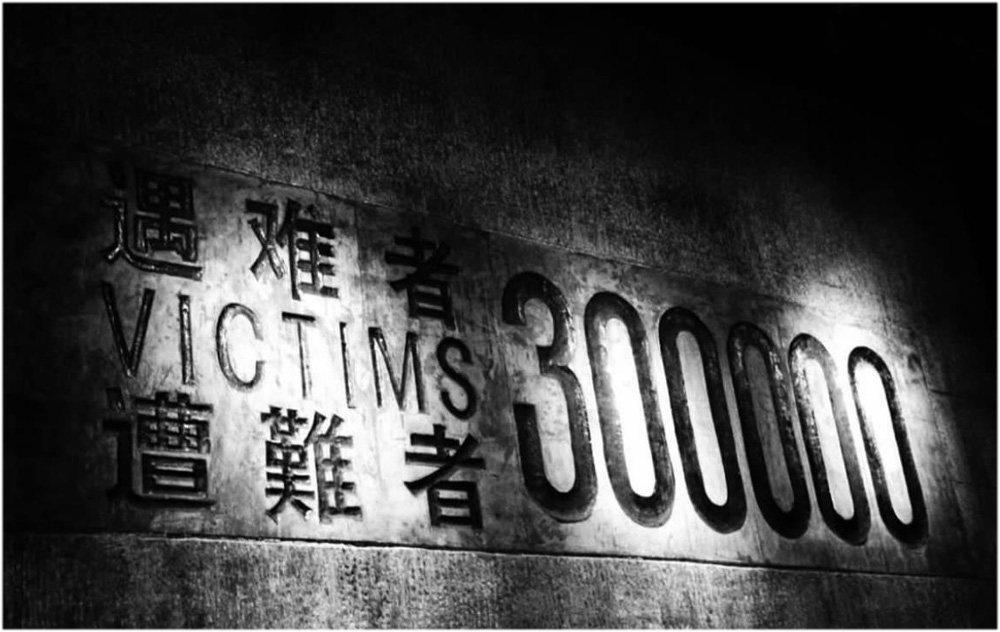

2019年12月13日是南京大屠杀82周年的纪念日。至2018年年初,“南京大屠杀”一词的出现也有80年的历史了。南京大屠杀刚发生不久时,作为专有名词的“南京大屠杀”即已出现,且在抗战期间多次被使用,并不是像日本右翼势力捏造的那样,是到了抗战胜利以后清算日寇罪行时才出现“南京大屠杀”的提法。这个历史细节说明:南京大屠杀发生后不久,就已成为中外公认的日本侵略者制造的严重暴行事件。

“南京大屠杀”一词出现于大屠杀刚刚发生后

南京沦陷后不久,1937年12月下旬的中国报纸上已经用“大屠杀”指代侵华日军在南京的暴行。例如:1937年12月25日的《大公报(汉口版)》第2版里以《外人方面消息证实敌在南京大屠戮!》为题转载了当时西方记者从南京发出的消息;1937年12月27日《西京日报》也以《敌军在京大屠杀》为题刊登了德国海洋通信社记者在上海发出的电讯。“大屠杀”一词的使用,表现出当时中国国内已经对南京发生的惨案有了规模上的定性。但是在1937年年底,“南京大屠杀”尚未作为专有名词出现。中文里专有名词“南京大屠杀”是何时出现的问题,是社会大众最初认知南京大屠杀这一特定历史事件的重要里程碑事件。

南京沦陷后3个多月,中文里完整的“南京大屠杀”一词首次出现于公开出版的刊物上。1938年4月5日出版于汉口的第3期《世界展望》杂志上刊登了亲眼目睹南京大屠杀的美国人乔治·费奇1938年3月1日在广州作的题为《日本兵在南京》的演讲。这次演讲向公众揭露了侵华日军的暴行。1938年3月16日,乔治·费奇在广州演讲的内容被香港的英文报纸《南华早报》报道,而这一篇英文报道的标题为“The Rape ofNanjing”,一般翻译为《南京的暴行》。当时国内多个报刊都随后翻译发布了这个报道。1938年第3期《世界展望》杂志上刊登时,翻译者汪思梦不是直译英文原文标题,而是根据文中的内容,创作出《南京大屠杀目击记》的标题。根据当时的出版习惯,这一篇译稿应当创作于1938年3月上旬。迄今为止发现的各类抗战时期历史文献里,汪思梦创作的这一标题首次使用了“南京大屠杀”这一提法。《世界展望》杂志也是目前发现的首个使用“南京大屠杀”一词的中国媒体。

然而,当时汪思梦是独立创作出“南京大屠杀”的提法,还是国内社会舆论里已经产生“南京大屠杀”一词,翻译者随后以此作为专有名词的呢?此前,历史学界一直没有定论。随着近期笔者新发现的若干史料,这个谜团于是被解开。

1938年初,《世界展望》杂志的出版地汉口,其实已经出现了完整的“南京大屠杀”一词。1938年11月24日,一位南京沦陷前沿水路从南京逃难到汉口的文化人,在上海《申报》上以笔名“阿毛”发表了《流浪一年》的回忆文章。这篇文章回顾了作者从南京撤出后整整1年里,流浪于汉口等地的见闻。其中,叙述在汉口的经历时,作者明确记述1938年1月南京沦陷的消息刚刚到汉口时,社会议论里有“南京大屠杀”一词。

这个记录充分表明了出现于1938年的专有名词“南京大屠杀”并不是某个翻译者独立创作的词语,而是从社会大众舆论里产生的词语。这样也可以判断出1938年4月5日出版于汉口的第3期《世界展望》杂志上使用“南京大屠杀”一词,其实可以推断是依据了当时汉口舆论里已经产生的“南京大屠杀”提法。据此可以确认,“南京大屠杀”一词出现于大屠杀刚刚发生后,而且已经是一个被大众舆论里使用的词语。

该词随后持续出现

“南京大屠杀”一词出现于1938年,目前已经成为史学界共识。不过此前发现的史料显示这一词语的第二次公开出现,要到1938年11月24日《申报》上发表的文章《流浪一年》。“南京大屠杀”一词首次出现1938年3月上旬,第二次出现不应当迟至11月下旬。那么,在3月到11月之间,“南京大屠杀”一词有没有再次出现过呢?

笔者在浩如烟海的史料里又从1938年8月2日的《新闻报》里找到一篇新闻的副标题为《立即实行撤退汉口平民,避免南京大屠杀之再现》。这一标题里出现的“南京大屠杀”一词,是迄今发现的历史文献里该词语的第三次出现。

这篇新闻的内容是依据美联社1938年7月31日从汉口发出的新闻电讯翻译的。美联社发出的电讯是依据美国著名记者、作家史沫特莱的呼吁而写成。史沫特莱针对“汉口沦陷,‘南京之屠杀势将在汉口重演”的危急局面,提出“吾人如不欲再见‘南京屠杀在汉口重演,则撤退汉口平民之国际行动,有立刻实行之必要”。

从报道内容看,“南京大屠杀”一词是《新闻报》的中国编辑翻译美联社新闻电讯时拟写的,这更进一步说明“南京大屠杀”一词在1938年已经是一个被大众舆论广为使用的词语,表现出了当时公众对于侵华日军在南京的暴行已有充分认识。

而依据笔者近日另一最新发现的史料,1938年时国内新闻界已经依据埋尸报告确认了南京大屠杀里被杀害的人数达“几十万”。1938年12月3日《申报》的新闻报道里明确记录:“日军占领南京数日后,即开始屠杀行动,往往为了母语不通,以及莫须有的罪名,即被屠杀,据‘卐字会所收埋的尸骨的报告,连卫国的勇士,以及无辜的平民,被日人杀害的有数十万之多。”这一最新发现的史料,公开发布于南京大屠杀发生不满1周年时,是国内最早依据埋尸报告确认南京大屠杀的规模如此之大的记录之一。

当时这一结论和“南京大屠杀”词语的出现,共同显示出1938年国内已经对于南京大屠杀的情况有了初步正确的认识。在1938年底至1939年初国民政府教育部职员写成的书稿里,不仅出现了“南京大屠杀”一词,而且向国内教育界提出要将“南京大屠杀”内容编入战时教材。全面抗战时在大后方,供职于国民政府教育部教科用书编辑委员会的盛克猷,在其《战时儿童训练法》一书第12章《战时训练与实际教材》里叙述“怎样编辑战时教材”时,列出多个素材作为战时教材的“取材范围”的实例。其中将“南京大屠杀”和“广州大轰炸”列为儿童《常识》课战时教材的取材范围。这也是迄今发现的历史文献里第四次出现“南京大屠杀”一词。据盛克猷在其回忆文章《陶行知先生战时儿童教育思想的回忆》里对书稿创作情况的追溯,《战时儿童训练法》一书出版以前,书稿已于1939年3月8日以前完成,并于3月8日交给陶行知先生指教和题词。从这一回忆可以判断,作为国民政府教育部指导教科书编撰的职员,盛克猷于1938年底至1939年初写书稿时,已经将“南京大屠杀”视为应当编入教科书的词语。这也反映出国内教育界已经对南京大屠杀这一惨案对于教育青少年的意义有了认识。

抗战时期该词成为专有名词

“南京大屠杀”一词在1938年多次出现以后,在全民族抗战时期被固定使用。

继1938年8月2日的《新闻报》里的标题之后,在全面抗战期间的国内新闻用词里,“南京大屠杀”一词也继续成为结合国际舆论叙述这一惨案的特定专有名词。抗战期间的国共两党官方报纸都曾在醒目的新闻标题里使用过专有名词“南京大屠杀”。

抗战时期中国共产党在国统区公开发行的惟一一份大型机关报《新华日报》,于1942年3月11日刊登“中央社“1942年3月9日转发的英国路透社电讯稿《敌军暴行录》,副标题之一就是《香港重演“南京大屠杀”》。这份新闻电讯大部分内容是叙述日军占领香港以后的暴行,《新华日报》刊登的新闻电讯开头即提及英国政府的一份官方声明:“官方声称,政府现获有自港流亡之可靠目击者之申述,并有证据足以证明日陆军在港对俘虏及平民所犯之罪行,与一九三七年南京大屠杀之野蛮行为无异。”依据这一声明内容可以确认,《新华日报》使用的副标题《香港重演“南京大屠杀”》实际上是为了向读者揭示日军在香港暴行的严重性。

笔者认为,《新华日报》刊登的这一新闻内容,表明当时国际上也已经认识到“南京大屠杀”是日军在侵略战争里制造的各类惨案的代表。于是,英国政府视其为可以用于类比日军犯下的类似暴行的历史事件名称。

1943年5月18日,从南京迁往大后方出版的国民党中央机关报《中央日报》,在第2版上刊登了标题为《诺克斯警告轴心:美不忘南京大屠杀》,副标题为《盟国决在东西两面并肩前进,将严惩从事血腥罪行之魁首》的新闻。这是迄今发现的历史文献里第五次出现“南京大屠杀”一词。

该篇新闻是当时的中国中央通讯社转发一条美国合众通讯社1943年5月16日从波士顿发出的新闻电讯。新闻里报道了时任美国海军部长的诺克斯向日本、德国和意大利等轴心国发出警告,称:“吾人决不忘南京之屠杀,吾人亦不忘犹太人之大批被屠杀。从事每一可憎行为者,均有详细记录……从事血腥罪行之魁首,将严予惩办。”诺克斯同时指出:“联合国家控制中心交通线之程度,较前益进,不久将对亚欧之轴心堡垒,施以有力之打击。”

依据上述新闻内容,美国政府重要官员当时已经对发生于南京的屠杀表達了国际反法西斯统一战线的共同愤慨,而且已将其与纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论。而表达出这一愤慨的美国海军部长诺克斯,在1940年6月担任海军部长之前是美国《芝加哥每日新闻报》发行人。此前的1937年12月15日,《芝加哥每日新闻报》第1版刊登了该报驻南京的记者司迪尔撰写的南京大屠杀新闻,这是全世界第一篇揭露日军南京大屠杀的公开新闻报道。《芝加哥每日新闻报》也成为了全世界第一个报道南京大屠杀的媒体。而该报发行人诺克斯不仅亲历了1937年12月15日对于南京大屠杀的首次报道,几年后也成为了代表官方痛斥日军发动南京大屠杀罪行,表示将严予惩办罪魁祸首的美国政府要员。

中央社翻译从美国波士顿发出的这篇电讯时,又将“南京大屠杀”一词写入了新闻标题,其实表现出这个词语从1938年出现后,已经成为中国人民对于1937年12月13日至次年1月发生于南京城的屠杀惨案的概括。“南京大屠杀”这个有特定内涵的专有名词,也已经明确指代了侵华日军的有关罪行。

笔者近期新发现的一份史料,又进一步佐证了上述结论,抗战刚刚胜利后的1945年9月17日,《中央日报》第2版刊登了新闻报道《南京大屠杀刽子手桥本欣五郎已捕获》。南京大屠杀发生时,桥本欣五郎担任侵华日军野战重炮兵第十三连队长,曾率部参加了日寇在南京的暴行。抗战胜利后,他被盟军逮捕,1948年11月12日被远东国际军事法庭判为甲级战犯。而在1945年“九三”抗战胜利日刚过半个月时,中国报纸的新闻标题已经明确将桥本欣五郎称为“南京大屠杀刽子手”。这同样证明1938年初产生的“南京大屠杀”一词被沿用到了抗战胜利时。

1945年11月25日,上海《申报》以《南京大屠杀罪行将公布》为题,报道南京市成立“首都日寇罪行调查委员会”一事。在中国方面成立专门委员会,对侵华日军南京大屠杀暴行进行调查时,“南京大屠杀”一词已经被使用了8年。而这一词语从在舆论之中萌生,到被公开发布,一直延续到被固定使用的过程,其实也是一份历史证据。这个演变过程从另一个侧面显示:日寇在南京犯下的罪行从一开始就被中国和世界知晓,无论什么时候都不容抵赖。

(责任编辑:贾茹)