缓释型茶树精油-壳聚糖微胶囊的制备、表征及体外释放规律

2019-09-06李永佳汪旭海蔡华珍

龙 门,冯 超,李永佳,汪旭海,蔡华珍,詹 歌*

(滁州学院生物与食品工程学院,滁州市食品加工研究院,安徽省热敏性物料加工工程技术中心,安徽 滁州 239000)

茶树精油(Melaleuca alternifolia)来源于白千层属灌木的叶子,桃金娘科,主要含有由单萜、倍半萜烯及其含氧化合物组成的萜类化合物[1],具有抗菌、抗炎、抗癌、驱虫和杀虫等功效[2-3]。由于茶树精油具有广谱抑菌性、抗氧化性及独特的风味,已经作为天然保鲜剂广泛应用到食品保鲜技术领域[4-5]。研究表明,茶树精油对提高采后果蔬的贮藏保鲜期有积极的作用,尤其是可以显著提高草莓的保鲜期[6-7];研究表明[8],茶树精油对金黄色葡萄球菌有明显的杀灭作用。但与其他精油相似的是,茶树精油易受氧气、光、热和湿气的影响,在贮存及使用过程中要防止外界环境造成的品质变化;另外,由于茶树精油表面张力较小,水溶性极差,极大地限制了其应用范围[9-10]。因此,适当的处理以提高茶树精油的稳定性及水溶性,对茶树精油的应用有极大的推动作用。

微囊化技术不但可以通过包埋法固定活性物质以提高其稳定性,还可以通过包埋技术调控活性物质的释放速率,以增加活性物质的应用可能性[11-12]。目前常用的微胶囊制备方法主要有乳化交联法、离子凝胶法、共价交联法、沉淀析出法等。O’Brien等[13]通过功能性油脂微胶囊的加工,极大地促进了其应用可行性及稳定性;Shrestha等[14]通过β-环糊精优化了精油的包埋工艺,并通过X射线衍射及差示扫描量热法表征了包埋物质的结构和释放速率。Burgain等[15]通过微胶囊包埋技术成功开发了益生菌的包埋技术,并且应用至工业化生产当中。尽管活性物质微囊化技术因其诸多优点已经在医药、食品包装、生物技术、环境保护等领域得到了广泛的应用,但是该技术并不能实现对活性物质的全部包埋,即在微囊化过程中会导致部分活性物质的损失[16-17]。因此,针对不同活性成分制定合适的微囊化工艺是该技术使用的前提。

目前,国内外对于茶树精油微囊化工艺的研究相对较少,并且针对壳聚糖(chitosan,CS)微囊化茶树精油工艺及其结构表征的研究也鲜见报道。因此,本研究以茶树精油为功能性成分,通过采用离子凝胶法制备茶树精油-CS微胶囊,研究茶树精油微胶囊的结构和功能特性,并通过构建4 种不同的食品模拟体系,建立茶树精油微胶囊在不同食品模拟体系中的释放模型,以期为茶树精油在食品非热杀菌的应用中提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶树精油(纯度99.99%;主要成分为孟乙烯、松油精、柠檬油精、桉油酚、香油脑、茴香素等) Sigma试剂中国有限公司;金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003、大肠杆菌ATCC25922 广东环凯微生物科技有限公司;营养肉汤培养基、结晶紫中心胆盐培养基、甘露醇高盐琼脂 青岛海博生物科技有限公司;CS、三聚磷酸钠(sodium tripolyphosphate,TPP)、氢氧化钠、吐温-80、乙醇、丙三醇、正己烷、氯化钠等生化试剂国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

HJ-6型磁力搅拌器 常州申光仪器有限公司;HHS型电热恒温水浴锅 上海博讯实业有限公司;C30型玻璃仪器气流烘干器 上海凌科实业发展有限公司;JK-500DVE型双频数控超声波清洗器 合肥金尼克机械制造有限公司;FA2204B电子天平 上海越平科学仪器有限公司;SW-CJ-1D单人单面垂直净化工作台 中国苏州智净净化设备有限公司;R-134A型恒温振荡摇床美国热电公司;JL-1166型激光粒度分布测试仪 成都精新粉体测试设备有限公司;TXQ-LS-50G立式压力蒸汽灭菌锅 上海博讯实业有限公司。

1.3 方法

1.3.1 茶树精油微胶囊的制备[18-19]

1)配制质量分数为1%的乙酸溶液,放置备用。称取0.1 g CS粉末,加入98 mL蒸馏水及质量分数为1%的乙酸溶液2 mL,置于磁力搅拌器上搅拌6 h后得澄清溶液,用0.45 μm微孔滤膜过滤,即为1.0 mg/mL的CS-乙酸溶液。2)用1 mol/L NaOH溶液将CS溶液pH值调至4.5后,于25 ℃、100 W条件下超声处理10 min,加入质量分数1%的吐温-80,60 ℃恒温加热搅拌30 min,得到均一稳定的溶液。3)向上述溶液中逐滴加入所需的精油溶液,在磁力搅拌器上25 ℃搅拌10 min后,以2 滴/s的速率逐滴添加所需的1.5 mg/mLTPP溶液,搅拌20 min,得到白色乳状液,即茶树精油微胶囊悬液。4)所得茶树精油微胶囊悬液低温超速离心(4 ℃,15 000 r/min,30 min)后,下层沉淀用质量分数0.9%的生理盐水悬浮,以3%甘露醇为冻干保护剂于-20 ℃冷冻干燥后保存。

1.3.2 标准曲线绘制

精确称取茶树精油0.01 g,用CH2Cl2定容至10 mL容量瓶中,配制成1 mg/mL的精油储备液。分别称取100、200、400、600、800、1 000 μL储备液,用CH2Cl2定容至10 mL容量瓶中,得到标准溶液。用CH2Cl2作空白对照,将溶液在264 nm波长下测定溶液吸光度。得到标准曲线方程为:Y=3.008X+0.019 2,R2=0.990 7。其中Y为吸光度,X为精油质量浓度。

1.3.3 茶树精油微胶囊包埋率的测定[20]

取1 mg茶树精油-CS微胶囊于10 mL离心管中,加入5 mL 2 mol/L HCl溶液,25 ℃浸泡30 min后,加入1 mL CH2Cl2混合均匀,用高速离心机25 ℃、9 000 r/min离心5 min。测定离心后的上清液在264 nm波长处的吸光度,并通过茶树精油标准曲线计算得到茶树精油的含量。用等体积空白纳米粒悬液作为空白样以同样的方法测定。包埋率根据式(1)计算:

式中:M总为体系中茶树精油的总质量/mg;M游为体系中游离的茶树精油的质量/mg。

1.3.4 制备条件对茶树精油微胶囊的影响

1.3.4.1 茶树精油添加量

根据1.3.1节茶树精油微胶囊的制备方法,取CS质量浓度为1.0 mg/mL的溶液100 mL,分别添加茶树精油3、6、9、12、15、18、21 mg/mL ,按照CS与TPP质量比为5∶1,添加质量浓度为1.5 mg/mL的TPP溶液20 mL,制备茶树精油微胶囊,研究茶树精油添加量对茶树精油微胶囊粒径和包埋率的影响。

1.3.4.2 CS与TPP质量比

根据1.3.1节茶树精油微胶囊的制备方法,取CS质量浓度为1.0 mg/mL的溶液100 mL,分别添加茶树精油9 mg/mL,按照CS与TPP质量比为3∶1、4∶1、5∶1、6∶1、7∶1、8∶1,添加质量浓度为1.5 mg/mL的TPP溶液,制备茶树精油微胶囊,研究CS与TPP质量比对茶树精油微胶囊粒径和包埋率的影响。

1.3.5 响应面试验

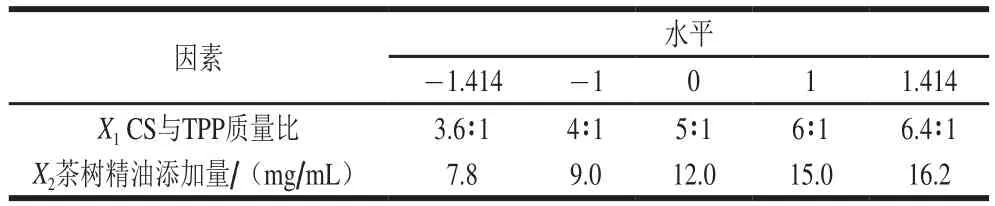

在上述试验的研究基础上,分别以CS与TPP质量比、茶树精油添加量为试验因素,通过Design-Expert中心组合响应面试验设计见表1。

表1 响应面试验因素与水平Table 1 Code and level of independent variable used for central composite design

1.3.6 茶树精油微胶囊结构表征

1.3.6.1 形貌分析[21]

采用扫描电镜分析,在样品台上贴一层导电胶,将茶树精油微胶囊粉末粘在导电胶上,经喷金处理后用扫描电子显微镜观测其外部形貌,加速电压5 kV,从得到的茶树精油微胶囊的电镜扫描图片中找出较清晰的两张用于实验结果分析。

1.3.6.2 粒径分布[22]

采用JL-1166型激光粒度仪分析制备的微胶囊悬浮液粒径大小及粒径分布。得到加入的微胶囊悬浮液体积累积分布、频度分布和粒径的正态分布曲线,直观表达离子凝胶法制备的缓释型精油微胶囊的粒径的大小和分布区间。

1.3.7 茶树精油微胶囊功能性分析

1.3.7.1 体外杀菌性能

制备质量浓度为1 mg/mL的茶树精油与含等量茶树精油的CS微胶囊溶液储备液,避光20 ℃保存。取冷冻保藏的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌分别接种于营养肉汤培养基中,置于37 ℃的恒温振荡摇床中培养24 h,然后于7 000 r/min、4 ℃离心7 min,取沉淀用生理盐水重悬并稀释至菌液浓度为108CFU/mL左右,备用。取1 mL茶树精油以及含等量茶树精油的微胶囊与0.1 mL菌悬液一起加入到9 mL生理盐水中,在杀菌10 h后,于37 ℃的培养箱中培养24 h。取样品匀液100 μL涂布于平板中,大肠杆菌涂布于结晶紫中性红胆盐琼脂培养基琼脂平板上,金黄色葡萄球菌涂布于甘露醇高盐琼脂平板上。每个稀释度涂3 个平板。每隔3 d取储备液按以上步骤再次测定茶树精油和茶树精油微胶囊对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭作用。

1.3.7.2 体外抗氧化性能

参照Esmaeili等[23]的方法,略改动。制备质量浓度为1 mg/mL的茶树精油与含等量茶树精油的CS微胶囊溶液储备液,避光20 ℃保存。取9 mL茶树精油溶液与含等量茶树精油的CS微胶囊溶液各自加入3 mL浓度为4 mol/L的1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)-甲醇溶液得到混合液。将混合液放入暗室反应10 min,用紫外-可见分光光度计分别测定517 nm波长处混合液的吸光度。记录反应10 min时的DPPH自由基清除率为0 d,每隔3 d取储备液按以上步骤再次测定样品反应10 min的DPPH自由基清除率,根据公式(2)计算:

式中:A0为空白DPPH在517 nm波长处的吸光度;A517nm为样品溶液在517 nm波长处的吸光度。

1.3.8 茶树精油微胶囊体外释放性能分析

称取0.5 g新制的茶树精油微胶囊粉末置于含有食品模拟液的锥形瓶中,分别分析在不同食品模拟体系中的释放性能,具体食品模拟体系如下[24]:T1:高水分活度食品模拟体系,取105 mL 95%乙醇溶液加去离子水至1 000 mL配成10%乙醇溶液;T2:高醇溶液食品模拟体系,取526 mL 95%乙醇溶液,添加去离子水定容至1 000 mL;T3:水分活度为0.6~0.7的食品模拟体系,取600 mL甘油加去离子水至1 000 mL配成60%甘油溶液;T4:脂肪类食品模拟体系:取正己烷1 000 mL。

采用紫外分光光度计测定上清液中茶树精油含量的吸光度,对照茶树精油-CH2Cl2标准曲线,可得到微胶囊中茶树精油的含量变化情况,计算得到茶树精油微胶囊在不同食品模拟液中每隔6 min的相对累积释放率。计算如式(3)所示:

1.4 数据统计及分析

所有数据利用Microsoft Excel 2010进行统计处理,用SAS 9.2进行ANOVA分析,不同平均值之间利用LSD(Least-Significant Difference)法进行差异显著性检验(n=3)。

2 结果与分析

2.1 制备条件对茶树精油微胶囊粒径和包埋率的影响

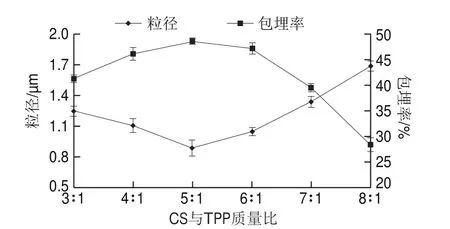

TPP作为交联剂,可以与CS分子链上的氨基产生正负电荷吸附作用,形成分子间、分子内的交联,逐步诱导CS形成小分子颗粒[25-26]。从图1可以看出,随着CS与TPP质量比的增加,即体系中TPP含量逐渐降低,茶树精油的包埋率先缓慢增加,然后显著降低(P<0.05);对应的微胶囊粒径呈先降低后增加的趋势。

图1 CS与TPP质量比对茶树精油微胶囊粒径和包埋率的影响Fig. 1 Effects of CS/TPP ratio on particle size and encapsulation efficiency of TTO microcapsules

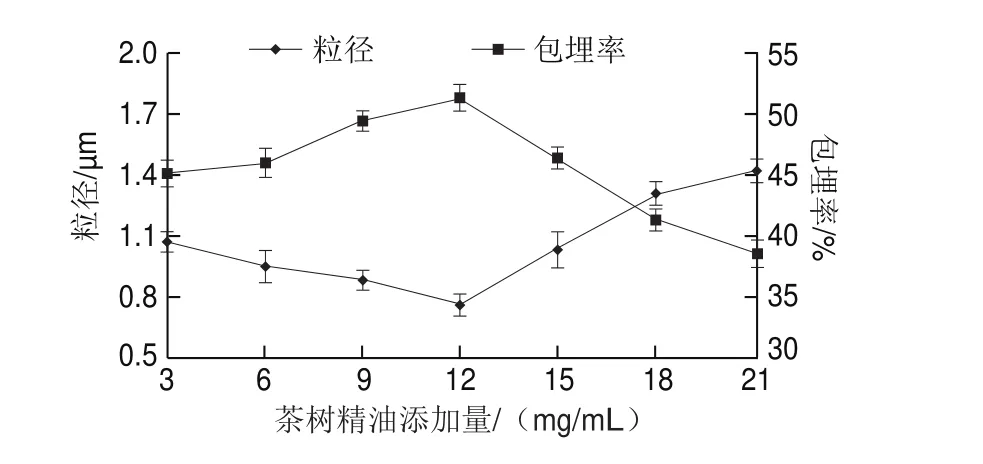

从图2可以看出,随着茶树精油添加量的增加,茶树精油的包埋率呈显著先增加后降低的趋势(P<0.05);而对应的微胶囊的粒径则相反,呈先降低后增加的趋势。因此可以看出,适量的茶树精油对提高微胶囊包埋率以及降低微胶囊粒径有明显促进作用。

图2 茶树精油添加量对茶树精油微胶囊粒径和包埋率的影响Fig. 2 Effects of TTO concentration on particle size and encapsulation efficiency of TTO microcapsules

2.2 茶树精油微胶囊制备工艺优化

2.2.1 响应面试验结果

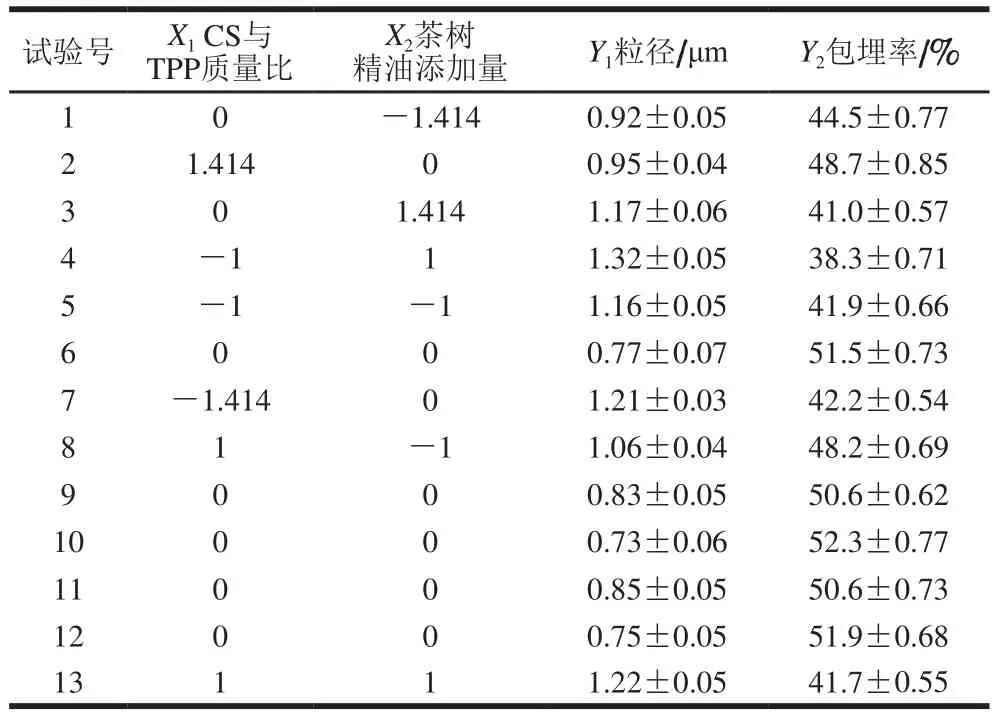

由表2可以看出,不同处理组中茶树精油添加量和CS与TPP质量比对茶树精油微胶囊的粒径(Y1)和精油包埋率(Y2)均有明显的影响。

表2 响应面试验设计及结果Table 2 Central composite design with experimental results for response surface analysis

2.2.2 回归模型建立及交互作用结果

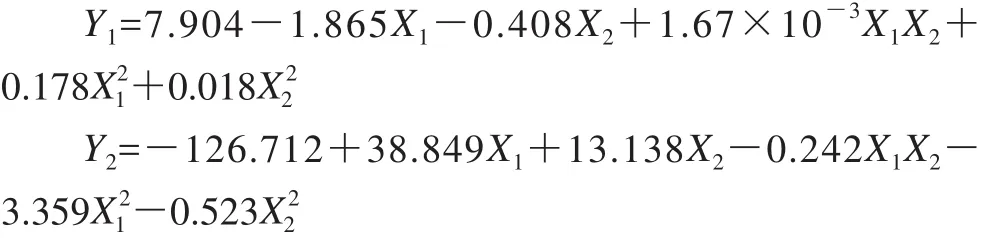

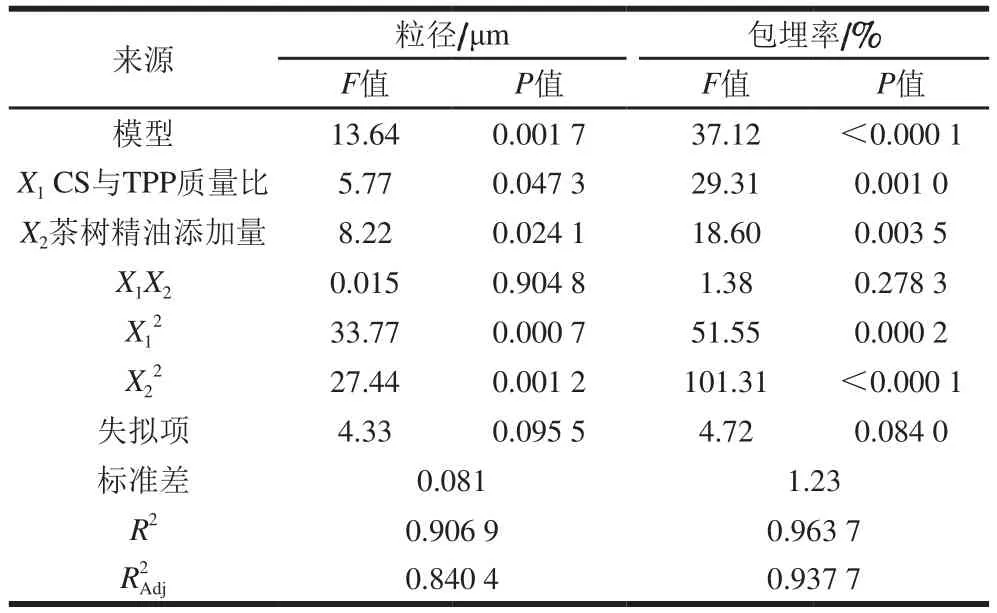

利用Design-Expert 8.0.6软件对表2中响应面试验数据进行二次多项式回归分析,建立茶树精油微胶囊包埋率及粒径对试验中涉及的2 个因素变量的二次多项式的回归方程:

对构建的二次回归模型系数显著性进行检验可以看出(表3),两个模型均显著(P<0.05),失拟项不显著(P>0.05)。

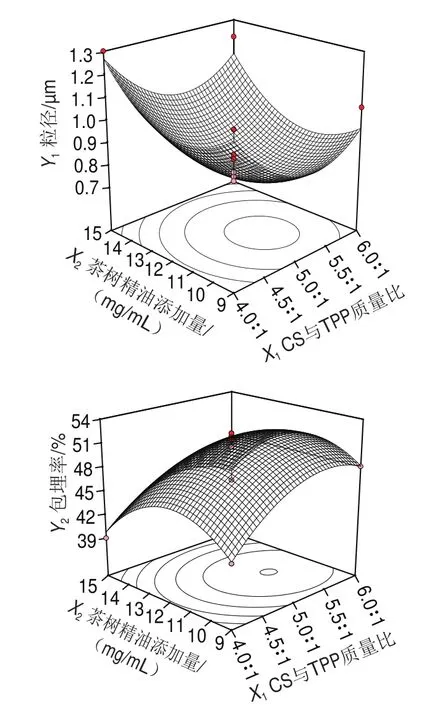

上述二次回归方程中的涉及的两个因素变量对包埋率及粒径的交互作用影响结果见图3。从等高线的曲直可以发现,两个因素对包埋率及粒径均无明显的交互作用。

表3 回归模型系数显著性检验Table 3 Regression coefficients and significance test

图3 CS与TPP质量比和精油添加量交互作用结果Fig. 3 Response surface plots showing the effect of interaction between TTO concentration and CS/TPP ratio on particle size and encapsulation efficiency

2.2.3 茶树精油微胶囊制备工艺验证

综合上述试验结果,以茶树精油微胶囊的包埋率最大值及粒径最小值为目标值,对构建的二次回归方程进行优化后得到,当CS与TPP质量比5.27∶1、精油添加量11.28 mg/mL时,茶树精油微胶囊存在最小的粒径为0.77 μm,以及最大的包埋率为52.00%。调整CS与TPP质量比5.30∶1、精油添加量11.30 mg/mL进行验证实验,得到茶树精油微胶囊的粒径为(0.74±0.03)μm,包埋率为(53.15±0.32)%,与理论值相对误差小于5%。说明该工艺准确可靠,可以用于茶树精油微胶囊的生产加工。

2.3 茶树精油微胶囊结构表征

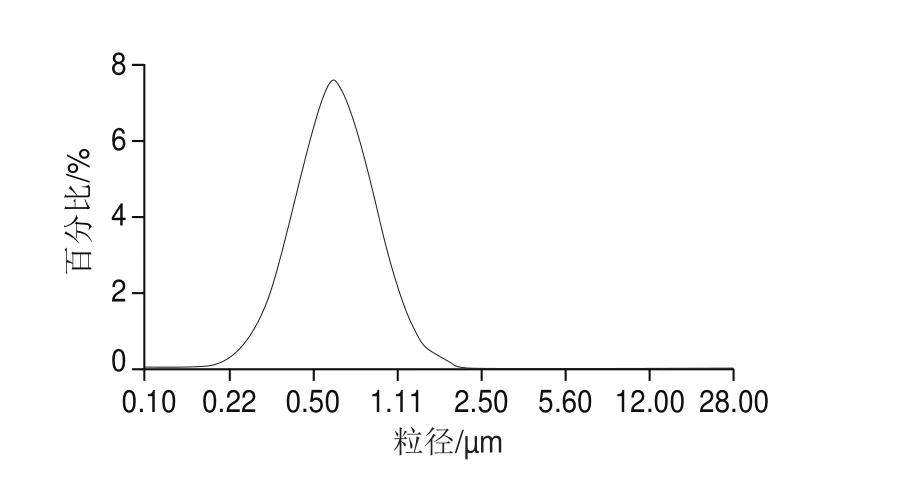

通过测定试验优化得到的茶树精油微胶囊粒径分布可以看出(图4),微胶囊的粒径范围在0.2~2.3 μm之间,且呈正态分布。与文献报道的微胶囊粒径大小形状存在差异的原因主要是载体、活性成分及交联剂的相互作用不同导致的[27]。其中,茶树精油微胶囊的粒径70%左右分布在0.3~0.6 μm区间。说明通过优化试验得到的茶树精油微胶囊颗粒分布均匀,该工艺能有效均匀地完成对茶树精油的包埋。

图4 茶树精油微胶囊粒径分布Fig. 4 Particle size distribution of TTO microcapsules

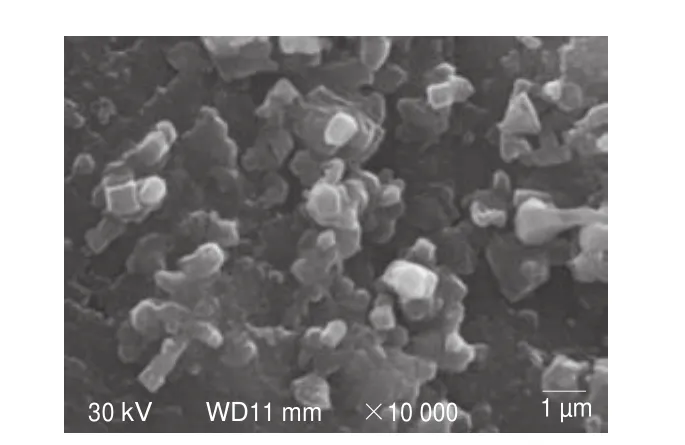

为进一步表征茶树精油微胶囊的颗粒形态,通过扫描电镜观察该微胶囊颗粒(图5),颗粒在体系中呈均匀的不规则颗粒分布,说明实验方法能有效制备茶树精油微胶囊,并且微囊颗粒分布均匀。

图5 扫描电镜结果Fig. 5 Scanning electron micrograph of TTO microcapsules

2.4 茶树精油微胶囊功能性分析

2.4.1 体外杀菌作用

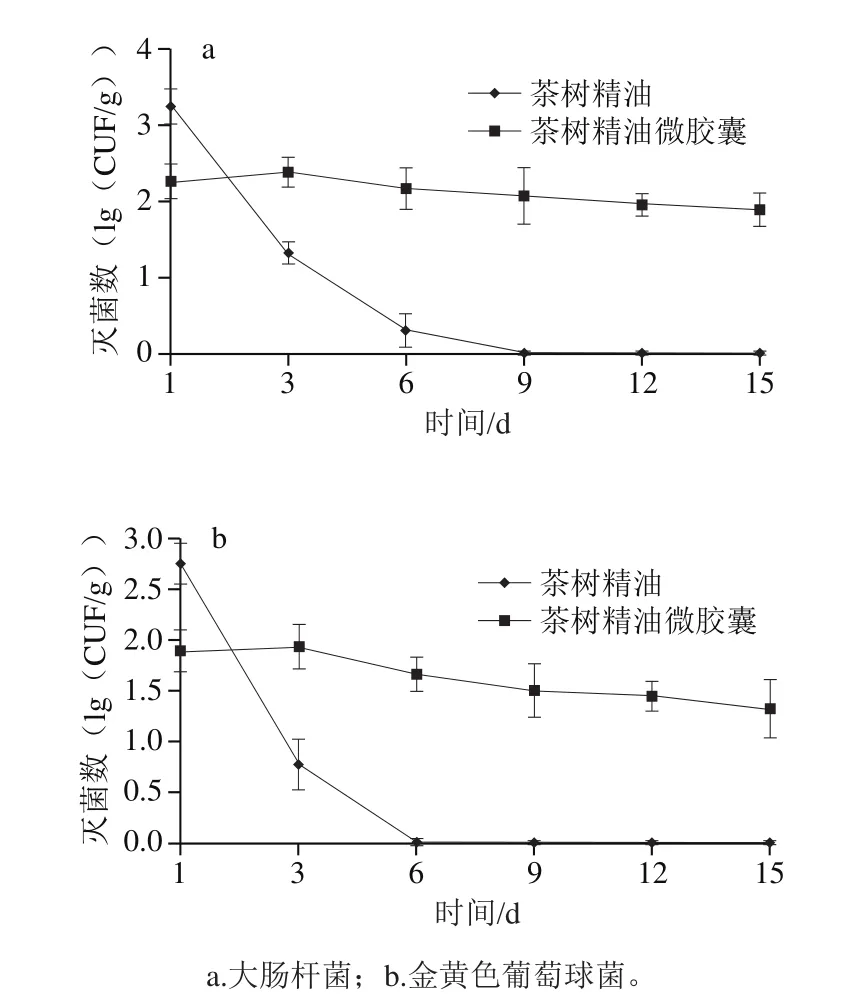

从图6a可以看出,随着贮藏时间的延长,茶树精油在贮藏0~9 d内对大肠杆菌的杀灭作用逐渐降低,并在第9天时无杀灭作用;而对于茶树精油微胶囊,在贮藏0~15 d内,其杀菌作用从2.27(lg(CFU/g))降低至1.89(lg(CFU/g))。对于金黄色葡萄球菌,茶树精油在贮藏第6天即丧失杀灭作用(图6b),而茶树精油微胶囊在贮藏0~15 d内,对金黄色葡萄球菌的杀灭作用从1.89(lg(CFU/g))降低至1.32 (lg(CFU/g))。说明微囊化处理能有效维持茶树精油的体外杀菌能力。

图6 茶树精油微胶囊杀菌作用Fig. 6 Antimicrobial potential of TTO microcapsules

2.4.2 体外抗氧化作用

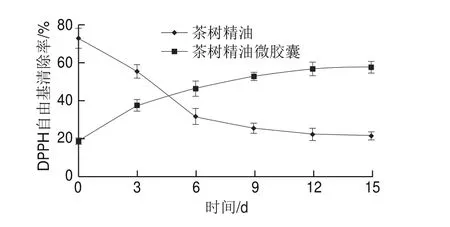

图7 茶树精油微胶囊DPPH自由基清除率Fig. 7 DPPH free radical scavenging capacity of TTO microcapsules

从图7可以看出,随着贮藏时间的延长,茶树精油对DPPH自由基的清除能力不断降低,在贮藏至第15天时,该清除能力从初始的72.75%降低至21.5%;而茶树精油微胶囊随着贮藏时间的延长,对DPPH自由基的清除能力不断增加,并且在贮藏至第6天时,茶树精油微胶囊对DPPH自由基的清除率大于茶树精油。说明微胶囊工艺在实现茶树精油包埋同时,提高了茶树精油的稳定性。

2.5 茶树精油微胶囊体外释放规律

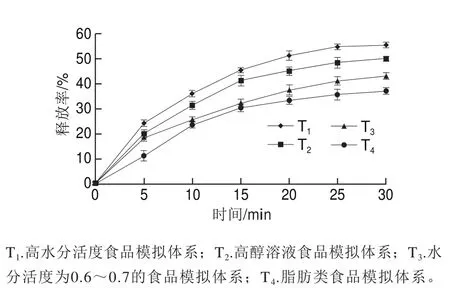

释放性能是载药微胶囊的重要性能指标,既可以保持活性物质在体系中不断释放,也可以提高活性物质的稳定性,从而达到长效作用[28-29]。从图8可以看出,在不同种类的食品模拟体系中,微胶囊中的茶树精油释放率大致相同,均表现为在0~20 min均能够快速释放,在释放20~30 min后变缓并逐渐稳定。其中,茶树精油微胶囊在高水分活度模拟体系(T1)中有最大的释放速度及释放率,在该体系中释放20 min后,释放率可超过50%,随着时间继续延长至30 min后,茶树精油的释放率达到55.7%。其次为高醇溶液食品模拟体系(T2)和水分活度为0.6~0.7的食品模拟体系(T3),在30 min后茶树精油的释放率分别为50.2%和43.2%。另外,在脂肪类食品模拟体系(T4)中释放速率及释放率最低,30 min中体系中茶树精油的释放率仅为37.3%。茶树精油微胶囊在不同液态食品模拟液中的释放速率存在差异,可能由于液态食品中的水分活度及黏度不同导致[30]。

图8 茶树精油微胶囊食品模拟体系释放曲线Fig. 8 Release curves of TTO microcapsules in food model systems

3 结 论

以TPP为交联剂,通过离子凝胶法可以有效制备茶树精油-CS微胶囊。茶树精油添加量和CS与TPP质量比对微胶囊粒径和茶树精油的包埋率有显著影响,但是二者对粒径和包埋率无显著交互作用。通过响应面试验优化得到CS与TPP质量比5.30∶1、茶树精油添加量11.30 mg/mL时,茶树精油微胶囊的粒径最小为(0.74±0.03)μm,包埋率最大为(53.15±0.32)%。

制备的茶树精油微胶囊有稳定但不均一的结构,微胶囊的粒径范围在0.2~2.3 μm之间,且呈正态分布。微囊化工艺可以明显提高茶树精油的稳定性,表现为茶树精油微胶囊在0~15 d时,有稳定的体外杀菌性和抗氧化性。

茶树精油微胶囊在不同的食品模拟体系中均能快速释放,并在30 min后逐渐稳定。说明该工艺可以用于对茶树精油的微囊化包埋,从而提高茶树精油的稳定性。