唐代会昌时期铸币及钱坊研究

2019-09-03张天胤上海师范大学

张天胤 (上海师范大学)

学界对会昌时期背字钱已有了一些研究,主要有周昆宁的《会昌开元钱研究》[1]与周定国的《会昌开元钱背字代表地点考辨》[2]二文,两篇文章对会昌时期开元通宝背字的涵义提出了自己的观点,认为诸字为当时的州府之名,但其选用的文献、史料不够严谨,尤其在“丹”、“兴”、“蓝”等背字钱的考证上错误较多,没有在会昌年间的政区上进行复原工作,同时两文在钱坊与钱监概念上也有所混淆。关于唐代钱坊的研究主要有刘森和杨心珉的两篇文章。刘森在《唐代的钱监》[3]一文中认为“钱坊或为钱炉的另一种形式或名称”;杨心珉在其博士论文《唐代货币史若干问题研究》[4]中认为“钱坊是直接参与货币铸造事务的,但其规模又大于钱炉,应该是集原料加工、运输、仓储及铸务一体的设施群,在行政上则统一受钱监管理,是规模间于钱炉与钱监之间的铸币单位。”二文并没有对会昌时期的钱坊与钱监进行具体探讨。本文将以会昌时期藩镇、州府的行政区划为基础,复原开元通宝背字钱的铸造地点(由于永、晋、扬等品种稀少,背文模糊不清,学界争议较大,所以仅选用学界认可的22种开元通宝背字钱进行研究),确定会昌时期诸藩镇钱坊的设置地点。同时将此时期的钱坊与钱监铸钱体系进行对比,考察这一时期钱坊、钱监铸钱的相关问题。

一 会昌时期开元通宝背字及其铸造地考察

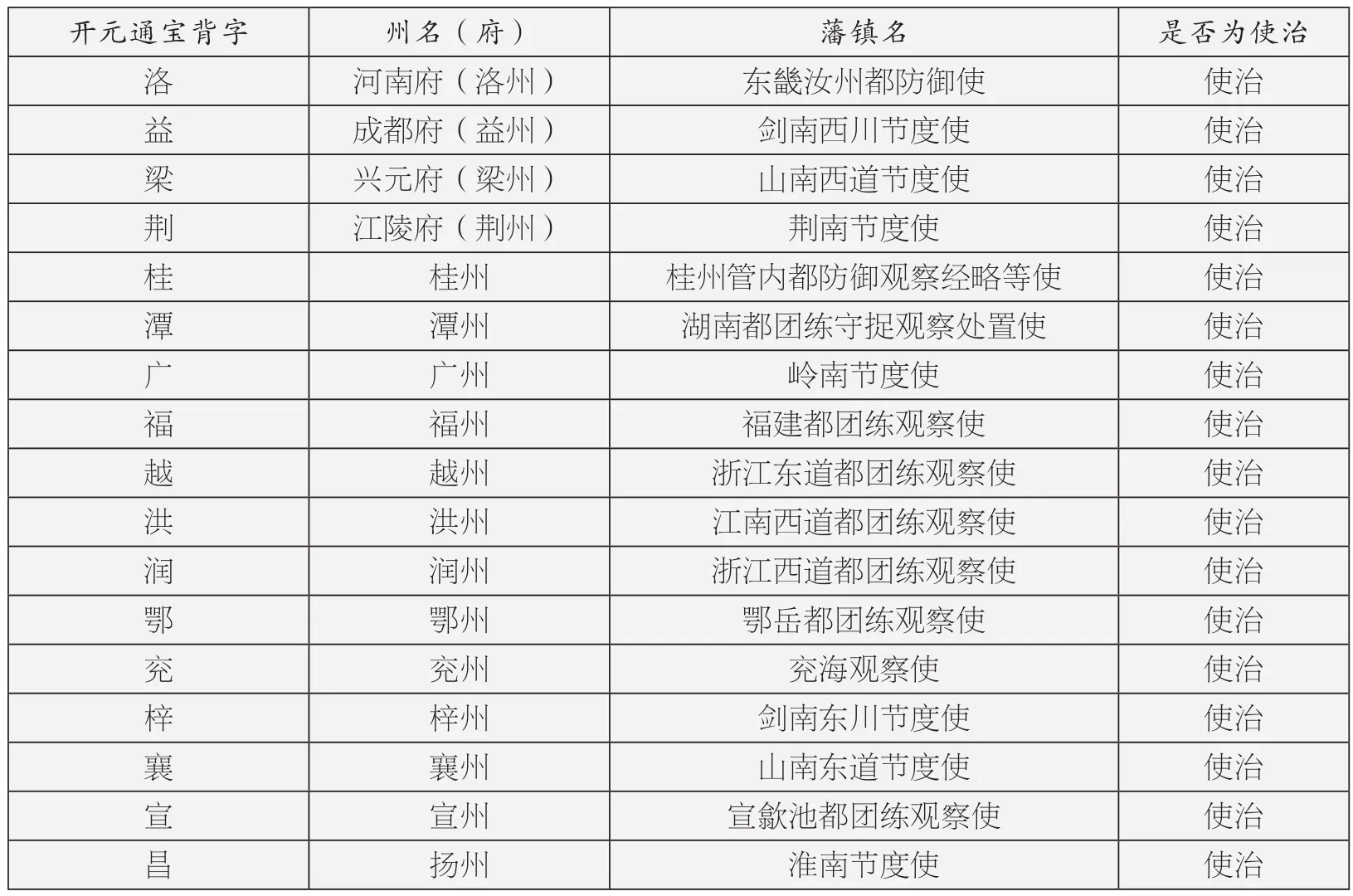

唐武宗会昌时期,各藩镇开始铸造开元通宝。据《新唐书》记载:“淮南节度使李绅请天下以州名铸钱,京师为京钱,大小径寸,如开元通宝,交易禁用旧钱。”[5]可知,会昌时期的开元背面所铸的字代表着地方州名,其形制与之前所铸造的开元通宝一样。所以现将开元通宝背面的字加以州字,形成州名,复原出背字钱铸造州府的政区隶属。

开元通宝背“桂”、“潭”、“广”、“福”、“越”、“洪”、“润”、“鄂”、“兖”、“梓”、“襄”、“宣”字,加以州字形成了桂州、潭州、广州、福州、越州、洪州、润州、鄂州、兖州、梓州、襄州、宣州。从郭声波《中国行政区划通史·唐代卷》中可知,这些州所属的藩镇在会昌前后较为稳定且这些州均为节度使、观察使的使治[6]。开元通宝背“洛”、“梁”、“荆”、“益”,加以州字形成洛州、梁州、荆州、益州四州。考察其四州的沿革,“开元元年改洛州为河南府”[7],“(兴元元年)癸丑诏以梁州为兴元府”[8],“(上元元年)九月甲午以荆州为南都州曰江陵府”[9],“(至德二年)蜀郡改为成都府”[10]。可知四州在会昌以前已经升为府,均为各藩镇节度、团练的使治[11]。关于开元通宝背“昌”字,据洪遵《泉志》载:“扬州节度使李绅乃于新钱背加昌字,以表年号而进之。”[12]“昌”字非表铸造地点,而是会昌年号之昌字。此时李绅时任扬州(淮南)节度使,铸行的应该就是这种开元通宝背“昌”字,即“昌”字开元应铸造于扬州。同书也引李孝美之言:“杨字钱终莫之见,疑当时已行昌字而未尝改耳。”[13]以上府州以背字加“州”可以直接推断出铸造地点,且这些府州在晚唐行政沿革相对稳定,所以推断相对简单,与前人的观点也基本一致。但剩下的“丹”、“平”、“兴”、“京”、“蓝”的含义以及这几种开元通宝的铸造地点历来观点颇多。

洛、益、梁等17种背字钱的铸造地及其隶属藩镇表

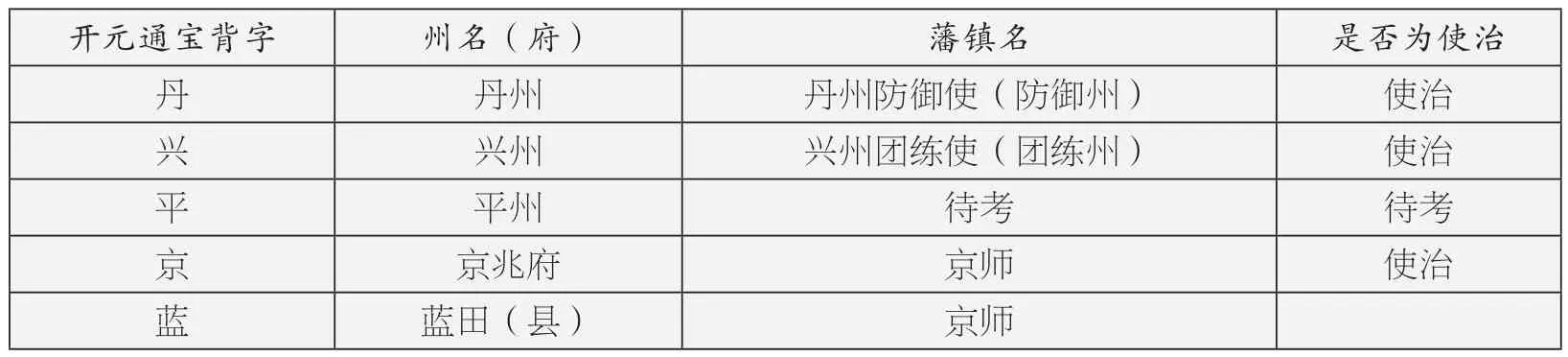

开元通宝背“丹”字,若以上述方法加以州字,可知应为丹州所铸造。《泉志》也载:“丹州以丹字在穿上。”[14]但前人认为开元通宝背“丹”钱为富(鄜)坊节度使铸品,也将丹州划于富(鄜)坊节度使的治下[15]。但以往研究中所采用的行政区划是为中唐时期的藩镇,若应用于会昌时期显然不够准确,本文将重新考证。据李吉甫《元和郡县志》载:“(鄜州)今为鄜坊观察使理所,管鄜州、坊州、丹州、延州。”[16]此记载为元和十二年(817),丹州此时隶属于鄜坊观察使,而鄜坊藩镇的使治为鄜州。但丹州在会昌时期也非一般的藩镇支郡,据沈青峰《(雍正)陕西通志》载:“元和元年,析丹州置防御使。”[17]《千唐志·唐故朝散大夫使持节丹州诸军事守丹州刺史充本州防御使上柱国弘农杨公(干光)墓志铭并序》:“由伊阳(令)拜文州刺史,转戎州经略使,大中六年五月授丹州防御使。”[18]可以推断,会昌前后丹州的刺史长官带防御使衔。再参看此时期同属鄜坊节度使的延州的行政级别,会昌时期中书省曾请求调整天下藩镇的幕府官员的编员:

“中书门下奏:……振武、灵夏、益州、鄜坊旧各有八员,缘边土地贫,望各留五员,节度副使、判官、掌书记推官、观察判官。……延州旧有两员,亦望减防御推官一员。……”[19]

此处将鄜坊节度使与延州并列讨论裁撤幕府官员,可见延州的地位也绝非一般的支郡,应也带有防御州的性质,而与延州平级的丹州也应地位较高,行政上直属中央。总之,丹州为防御州,地位高于普通支郡,这应该也是丹州有资格铸造开元通宝背“丹”字的原因之一。

开元通宝背“兴”字钱,加以州字为兴州。前人对其代表兴州还是兴元府有所争议,如《泉志》载:“兴元府以兴字在穿上”[20],而周定国认为开元通宝背“兴”字钱为兴州所铸[21]。在探讨这个问题前,不妨先考察一下晚唐时期兴州的行政隶属情况。在大历四年,严震曾以“本官仍充兴凤两州团练使累加开府仪同三司兼御史中丞。”[22]可知,此时的兴州隶属于兴凤团练使。此时期,唐政府曾一度裁撤团练使,但“唯澧、朗、峡、兴、凤如故。”[23]而到了唐末“光启元年,升兴凤防御使置武定节度。二年,升兴凤感义军节度使。”[24]各种文献的叙述中,都将兴州和凤州并称,说明兴州、凤州始终合为兴凤团练使管辖,兴州自身也应是团练州。再结合前文所述,会昌时期的开元通宝背字加以“州”字可直接得到所铸地州名,且府名以旧州名代称。所以,可以推断开元通宝背“兴”字钱是为兴凤团练使下属的兴州所铸造,而非山南西道节度使铸造,更非山南西道使治兴元府(梁州)。

会昌开元背“平”字钱,以“平”加州字为平州。《泉志》载:“平州以平字在穿上。”[25]后人也多认为“平”字钱为幽州节度使下的平州所铸造。现今出土的“平”字钱字迹清晰可辨,且唐代州制中仅有一处平州,所以此种钱为平州铸造应没有疑问,但在平州上属藩镇和平州等级的问题上却不是很明晰。根据郭声波的考证,元和十五年(820),幽州卢龙节度使领幽、妫、檀、蓟、平、营、瀛、莫、琢九州,治幽州;咸通十四年(873),幽州卢龙节度使领幽、妫、檀、蓟、平、营、瀛、莫、琢九州,治幽州[26]。在元和十五年(820)和咸通十四年(873)时平州均是幽州节度使下辖的九州之一,但期间幽州节度使下应有属州的变动。根据李光暎《金石文考略》对唐碑的考证:“当武宗诏毁佛寺,地分三等,幽州等居上。许留僧二十人,寻又诏诸道留二十人者,减其半。故碑云:勅于封管八州内,寺留一所,僧限十人。”[27]可知,在会昌张仲武统治幽州镇的时候,幽州节度使下辖有八个州。再考虑平州的地位,据《旧唐书》载:“(元和四年)十月,以投来奚王没辱孤为右领军卫将军员外同正,充幽州卢龙军节度,平州游奕兵马使,仍赐姓李氏”[28]“(德宗大历时期)平州刺史朱希彩为幽州节度。”[29]幽州节度使常兼有平州军职,平州刺史也是晋升幽州节度使的重要人选,可以看出平州在幽州节度使下属九州中的地位绝不一般。由于关于会昌时期平州上属以及州等级的史料不足,无法完全确定此时的平州上属和等级。但按照上文对会昌时期开元通宝背字钱的考证,背字所代表州皆为使治,在藩镇中的地位不一般,可以推测会昌年间的平州可能已经脱离幽州节度使的行政管辖,或平州本州已经是防御州、团练州或带有中央直属州的性质。

开元通宝背“京”字根据《新唐书》载:“淮南节度使李绅请天下以州名铸钱,京师为京钱。”[30]《泉志》也载:“京兆府以京字在穿上。”开元通宝背“京”,应是京兆府铸钱。但背“京”钱的铸造也有些许波折。“时废浮图法,以铜像铸钱,仲郢为京畿铸钱使,钱工欲于模加新字,仲郢止之。”[31]当时柳仲郢为京兆尹兼京畿铸钱使主管毁佛铸钱却并不赞同新铸的开元通宝背后加以“京”字。但根据王应麟《玉海》的记载:“宣宗立,新钱复铸为像。柳仲郢复为铸钱使,吏请以字识钱者,不答,旣淮南铸会昌字,久之,僧反取为钟钹。”[32]虽然宣宗朝废除了武宗朝的毁佛铸钱的政策,开始熔铸开元通宝复铸佛像,但柳仲郢作为李德裕的心腹,在“以字认钱”上采取了暧昧态度。从侧面也看出会昌年间,虽然柳仲郢在京兆府地区不赞同开元通宝背后加新字,但这种新字开元依然铸造行使了良多。

会昌开元通宝背“蓝”字钱加以州字为蓝州,纵观唐代行政区划并未有蓝州之称,或为“蓝”的通假字“兰”。考察唐代兰州的地理沿革可知,兰州在武德二年(619)置,至代宗之前一直位于唐代版图之内,而唐代宗宝应元年(762),兰州被吐蕃占领[33]。会昌时期也在吐蕃的控制之下,此地接受唐廷诏令铸行开元通宝背“蓝”字一般不可能。据《泉志》载:“蓝田县以蓝字在穿右。”[34]洪遵认为“蓝”字代表蓝田县,会昌时期的开元通宝背“蓝”应铸造于此,后人也多采纳此观点,本文也赞同此结论。但蓝田县为京兆府下的县级单位,并非前文论述的其他字代表州府一级的行政区划,更非藩镇的使治,却能与其他使治并列铸造新式开元通宝一定有其特殊的原因。考究蓝田县的铸造铜钱的历史,据邵经邦《弘简録》载:

“韦伦,京兆人,父光乘朔方节度使以荫调蓝田尉,干力勤济,为铸钱并内作使判官。杨国忠恃权多,发州县农人鼓铸,督非所习,虽经箠抶无功,请准直募匠以代役,用减而鼓铸多。”[35]

蓝田县虽然并没有唐代的著名钱监,但曾在玄宗时期曾设立铸钱机构进行过铜钱铸造,虽无后续铸钱记载,但有一定的铸钱基础。同时,蓝田位于唐代著名的钱监商州洛源监附近,“贞元七年,刺史李西华自蓝田至内乡,开新道七百余里,回山取涂,人不病涉,谓之偏路,行旅便之。”[36]贞元时期,从洛源监到蓝田县已经修有交通线路,所以在会昌年间,蓝田县铸造铜钱时接受铸钱大监洛源监的人员与技术支持十分便利。在蓝田县设置钱坊的另一个重要原因是蓝田县靠近终南山的佛寺区域。开元通宝背加字钱是在会昌灭佛的大背景下铸行的,其铜料都来自被毁废的佛像、钟磬。终南山作为唐代著名的佛教胜地在灭佛其间必然受到冲击,通过李辉映《唐代佛教寺院的地理分布》[37]一文中对会昌灭佛前后寺院的统计可知,终南山区灭佛前有寺院7所,灭佛后仅有4所,其撤废寺院中的铜器为蓝田铸造开元通宝背字钱提供铜料。

丹、平、兴等5种背字钱的铸造地及其隶属藩镇表

以上为会昌年间各开元通宝背字钱的铸造地的考证,此时铸造的开元通宝钱背字代表着各州之名(已升为府的仍然表旧州之名),且这些州府基本上都是会昌时期诸藩镇的使治。据《新唐书》记载:“盐铁使以工有常力,不足以加铸,许诸道观察使皆得置钱坊。”[38]这些开元通宝背面的字不仅代表铸造地州府名,更是表示这些藩镇中的钱坊,由此我们可以将20余种开元通宝背字钱与诸道钱坊一一对应,完成了对会昌时期钱坊的复原。

二 会昌时期的钱坊与钱监(院)铸钱体系的探讨

会昌时期诸州府普设钱坊,是研究晚唐时期钱坊的重要时段,上文已经对会昌时期开元通宝的铸造地进行了论述,各地的钱坊也随之明晰,本节将在前文对开元通宝背字铸地复原的基础上,进一步探讨会昌时期钱坊设置的背景、特点以及与钱监铸钱体系的关系。

晚唐时期,因民间钱荒严重,中央政府曾多次下放铸币权,让地方州县进行民间铜器的回收与货币的铸造。晚唐时期的钱坊就是在这种背景下设置的。根据《旧唐书》载:

“(元和)十五年八月,中书门下奏:伏准群官所议铸钱,或请收市人间铜物,令州郡铸钱。当开元以前,未置盐铁使,亦令州郡勾当铸造。今若两税尽纳匹段,或虑兼要通用见钱。欲令诸道公私铜器,各纳所在节度、团练、防御、经略使,便据元敕给与价直,并折两税。仍令本处军人镕铸。其铸本,请以留州留使年支未用物充。所铸钱便充军府州县公用。当处军人,自有粮赐,亦较省本,所资众力,并收众铜,天下并功,速济时用。待一年后铸器物尽,则停。其州府有出铜铅可以开炉处,具申有司,便令同诸监冶例,每年与本充铸。其收市铜器期限,并禁铸造买卖铜物等,待议定便令有司条流闻奏。其上都铸钱及收铜器,续处分。将欲颁行,尚资周虑。”[39]

元和十五年(820)这次搜刮民间铜器铸钱的行动,政府将铸钱的具体执行权放到了诸节度、团练、防御等使手中,其铸本、铸工以及铸钱所得的部分利润也有藩镇自行调配,此时的藩镇已经有了申请开炉的权利。虽然史料中并没有对负责这次搜铜铸钱行动的具体藩镇机构作出介绍,也没有对实施效果进行评判,但中央对藩镇收铜铸钱权力的下放,一定程度上为之后钱坊的设置做出了铺垫。

在武宗时期,“永平监官李郁彦请以铜像、钟、磬、炉、铎皆归巡院,州县铜益多矣。盐铁使以工有常力,不足以加铸,许诸道观察使皆得置钱坊。”[40]此时的诸道观察使已得到中央的允许,可以设置钱坊回收铜佛器铸钱,这可谓与元和时期默许地方收铜铸钱的想法一脉相承。根据前文的论述可知会昌时期的开元通宝背字代表这所铸造的州府,那么会昌时期设置的钱坊也应置于这些州府之中,与铜钱背字一一对应。根据李映辉对会昌灭佛前后寺院分布的研究[41],我们可知这些设置钱坊的州府积极参与了会昌时期裁撤寺院的行动:成都府、江陵府、越州、润州、扬州寺院减少数都在10个以上,比重占到了之前佛寺的一半以上;其他除福州、兖州的州府寺院也都减少了30%以上。这些州府都积极参与了灭佛运动,所裁撤的寺庙中的佛像、钟磬等铜器都归于钱坊铸钱。从现有文献来看,参与灭佛州府的分布与钱坊的设置基本吻合,再次说明了此时设置的钱坊的主要职能为收铜铸钱。

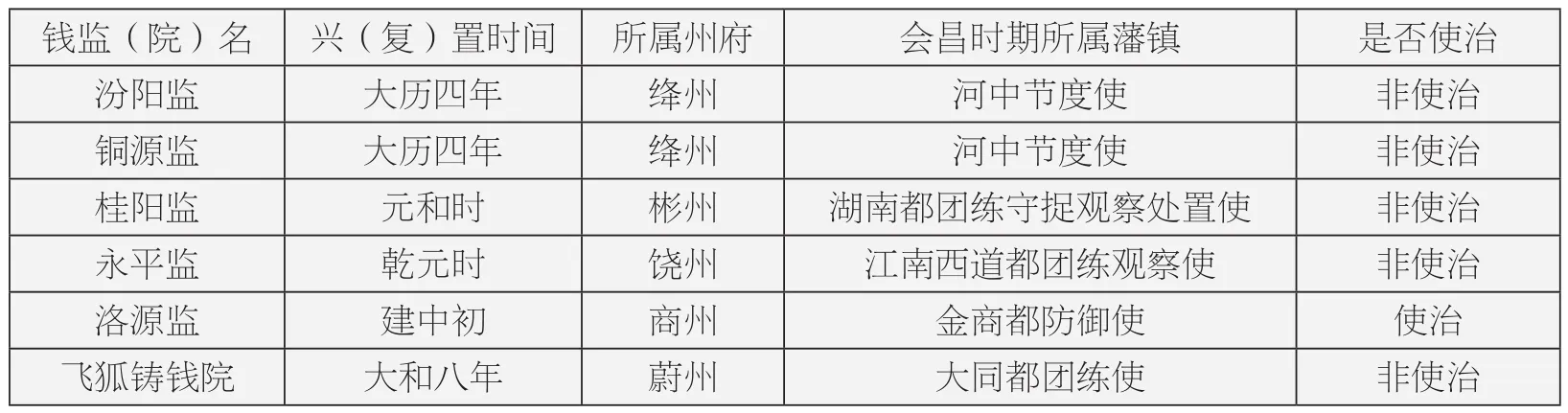

会昌时期的钱坊因收铜铸钱而置,钱坊铸钱应与钱监铸钱属于两个系统。据《新唐书》记载:“凡铸钱有七监,会昌中,增至八监,每道置铸钱坊一。”[42]因对于会昌时期钱监记载的史料有限,所以这八监具体为哪八监已很难考证,但从中唐以来的钱监兴废的考察中也可略窥会昌前后钱监设置的大体情况。据《册府元龟》载:“大历四年正月,关内道铸钱等使户部侍郎第五琦上言:请于绛州汾阳、铜源两监増置五炉铸钱。许之。”[43]绛州有汾阳、铜源二监。《新唐书》又载:“建中初,户部侍郎韩洄以商州红崖冶铜多,请复洛源废监,起十炉岁铸钱七万二千缗,每千钱费九百,德宗从之。”[44]商州有洛源监。“(元和末年)盐铁使李巽以郴州平阳铜坑二百八十余,复置桂阳监,以两炉日铸钱二十万。”[45]彬州有桂阳监。饶州又有永平监,《元和郡县志》中载:“永平监置在郭下,每岁铸钱七千。”[46]除了诸钱监外还有蔚州铸钱院,“(大和)八年,河东锡钱复起,盐铁使王涯置飞狐铸钱院于蔚州。”[47]整理至下表:

会昌前后各钱监(院)表[48]

自建中江淮七监废置以来,唐廷陆续设置了汾阳、铜源、桂阳、永平、洛源五钱监与蔚州铸钱院,这些监(院)至会昌时期都没有废置的记录,应均存在于会昌时期。从表中可知,晚唐所存在的六个监(院)与会昌时期的钱坊所在地并无重合,且除洛源监外都并非在藩镇使治。同时,从有关这六监(院)设置的史料中可知,六监(院)的设立大都因为所在地发现了大量的铜矿,唐廷为了弥补铜钱流通的不足而设置,这与会昌时期钱坊设置的原因有所不同。

会昌前后的钱监与钱坊的管理机构也有所不同。自大历五年(770),铸钱使废置后[49],钱监的管理多由盐铁使负责。盐铁使主管钱监的兴置申请并执行,如上文提到的彬州贵阳监与飞狐铸钱院均有盐铁使申请主持兴建;盐铁使也有管理铸钱具体事物的职责,如“广陵监、丹阳监并置在县郭,每岁盐铁使铸钱一万一千余贯。”[50]同时,盐铁使也负责对钱监进行课额征收,如穆宗时期,中央欲大兴土木,曾下诏“诸州府监院,从贞元八年巳后至元和十年巳前,共记欠钱一百一万五千九百余贯,盐铁使诸监院应欠。”[51]此处的监应包括钱监,盐铁使参与到了对府州监院的课征之中。结合两唐书中下令毁佛铸钱的时序记载,也可以看出钱监与钱坊属于两个管理系统。《旧唐书》载:“中书又奏,天下废寺,铜像、钟磬委盐铁使铸钱,其铁像委本州铸为农器,金、银、石等像销付度支。”[52]唐廷一开始想将废佛所得的铜器一并归于盐铁使下的钱监进行铸造铜钱,但收到了钱监官员的不同意见:“永平监官李郁彦请以铜像、钟、磬、炉、铎皆归巡院,州县铜益多矣。盐铁使以工有常力,不足以加铸,许诸道观察使皆得置钱坊。”[53]朝廷采取了默许的态度,才有了“天下以州名铸钱”的各州钱坊。各藩镇的钱坊大都设置在节度、防御、团练、观察等使的使治,应由各藩镇节使直接管辖,如开元通宝背加字钱就由淮南节度使李绅请铸;柳仲郢身为京兆尹介入了背字钱的管理。

三 小结

本文通过对会昌时期政区的考证,复原了当时20余种开元通宝背字钱的铸造地点,进一步对应考证出当时诸藩镇在使治建立的20余个钱坊。会昌时期的钱坊是在晚唐铸币权下放地方、武宗灭佛的特定背景下建立的,通过与同时期钱监空间分布、职能的对比,可以清晰地看出钱监铸钱与钱坊铸钱是两个不同的铸钱体系。钱坊位于各藩镇使治,职在会昌毁佛期间搜集铜料铸钱,应由各藩镇直接管理;而钱监(院)位于铜矿富集的各州,为朝廷盐铁使管理的常设机构。

注释:

[1] 周昆宁:《会昌开元钱研究》,《中国钱币》2001年第1期。

[2] 周定国:《会昌开元钱背字代表地点考辨》,《中国钱币》2002第1期。

[3] 刘森:《唐代的钱监》,《中国钱币论文集》2002年第4辑。

[4] 杨心珉:《唐代货币史若干问题研究》,南京师范大学博士学位论文2015年。

[5] (宋)欧阳修:《新唐书》卷五十五。

[6] 郭声波:《中国行政区划通史·唐代卷》,复旦大学出版社,2012年版,第716、538、587、507、488、523、824、566、408、904、797、552 页。

[7] (五代)刘昫:《旧唐书》卷三十八。

[8] (五代)刘昫:《旧唐书》卷十二。

[9][10](五代)刘昫:《旧唐书》卷十。

[11] 郭声波:《中国行政区划通史·唐代卷》,复旦大学出版社,2012年版,第297、841、824、884页。

[12][13][14][25][34](宋)洪遵:《泉志》卷三。

[15] 周昆宁:《会昌开元钱研究》,《中国钱币》2001年第1期。

[16] (唐)李吉甫:《元和郡县志》卷四。

[17] (清)沈青峰:《(雍正)陕西通志》卷二十一。

[18] 郁贤皓:《唐刺史考》 第一册,江苏古籍出版社,1987年版,第219页。

[19] (宋)王溥:《唐会要》卷七十九。

[20] (宋)洪遵:《泉志》卷三。

[21] 周定国:《会昌开元钱背字代表地点考辨》,《中国钱币》2002第1期。

[22] (五代)刘昫:《旧唐书》卷一百一十七。

[23] (宋)欧阳修:《新唐书》卷四十九下。

[24] (明)王褘:《大事记续编》卷六十。

[26] 郭声波:《中国行政区划通史·唐代卷》,复旦大学出版社,2012年版,第281页。

[27] (清)李光暎:《金石文考略》卷九。

[28] (五代)刘昫:《旧唐书》卷十七下。

[29] (五代)刘昫:《旧唐书》卷一百四十三。

[30][44][45][47][53](宋)欧阳修:《新唐书》卷五十五。

[31] (五代)刘昫:《旧唐书》卷一百六十五。

[32] (宋)王应麟:《玉海》玉海卷第一百八十《食货》。

[33] (五代)刘昫:《旧唐书》卷四十。

[35] (明)邵经邦:《弘简 録》卷四十一。

[36] (宋)欧阳修:《新唐书》卷三十七。

[37][41]李映辉:《唐代佛教寺院的地理分布》,《湘潭师范学院学报》1998年,第4期。

[38] (宋)欧阳修:《新唐书》卷五十五。

[39] (五代)刘昫:《旧唐书》卷四十八。

[40] (宋)欧阳修:《新唐书》卷五十五。

[42] (宋)欧阳修:《新唐书》卷四十八。

[43] (宋)王钦若:《册府元龟》册府元龟卷五百一。

[46] (唐)李吉甫:《元和郡县志》卷二十九。

[48] 表中诸钱监隶属藩镇资料来自郭声波:《中国行政区划通史·唐代卷》,复旦大学出版社,2012年版,第149页、537页、523页、52页、188页。

[49] (宋)王溥:《唐会要》卷五十九。

[50] (宋)乐史:《太平寰宇记》卷一百三十一。

[51] (宋)王钦若:《册府元龟》册府元龟卷九十。

[52] (五代)刘昫:《旧唐书》卷十八上。

张季琦先生逝世

中国钱币学会第一、二、三届理事会副秘书长张季琦先生,于2018年12月17日在北京病故,享年91岁。张季琦先生是中国钱币学会创始人之一,为中国钱币学会的成立与建设做出了积极的贡献。 (中国钱币学会)

輓张季琦同志

姚朔民

张季琦同志是中国钱币学会的创始元老之一,在学会成立之初,领导学会秘书处的具体工作。草创时期,筚路蓝缕,老张团结学会秘书处同志开拓工作,办展览、主持刊物、组织会议;奔波在各地,帮助建立地方学会;思想敏锐,开展各类课题研究,为奠定学会成长壮大的基础,做出了不可替代的贡献。老张西去,让人忆及诸多往事,輓为一联,以为感怀。

当工人当干部当学者终生不负时代

是领导是师长是朋友行道堪为楷模