广西元丰监铜钱与越南同类铜钱比较研究

2019-09-03廖林灵广西壮族自治区博物馆

廖林灵 (广西壮族自治区博物馆)

梧州宋代元丰监遗址是广西壮族自治区重点文物保护单位,自上世纪60年代初考古调查发现以来,历经两次考古发掘,获得了一批包括铜钱在内的遗物。梧州是广西东部货物集散中心,商品贸易中需要大量的货币,加上海上丝绸之路的繁荣,催生了元丰监,其自熙宁七年(1074)到绍兴六年(1136)间,为北宋铸造了大量铜钱。其巅峰期在宋徽宗崇宁年间,梧州元丰监年铸造铜钱达到18万缗,成为江南六大钱监之一。

广西与越南相邻相近,自古便有大量贸易往来,在越南出土了数量巨大的北宋铜钱,与广西出土的北宋铜钱有千丝万缕的联系。

借助于广西钱币学会《梧州宋代元丰钱监遗址与“海上丝绸之路”的关系》课题,广西壮族自治区博物馆对上世纪60年代的考古资料进行了科学分析与考察,获取了新的文物信息,本文拟就其中元丰监相关的元丰通宝及崇宁重宝铜钱进行论述,并就其与同类越南出土及征集铜钱进行比较研究。

一 样品资料

本次共计考察北宋铜钱样品13枚,其中元丰通宝5枚、崇宁重宝8枚。与北宋元丰监相关的铜钱7枚,其中1枚元丰通宝、5枚崇宁重宝共计6枚铜钱是广西壮族自治区梧州市元丰监遗址出土,另1枚元丰通宝是广西壮族自治区梧州市元丰监遗址田野采集,可以作为广西元丰监铜钱的代表。越南地区的同类铜钱6枚,其中元丰通宝3枚、崇宁重宝3枚,可以作为越南地区流通北宋铜钱的代表。

现对这13枚铜钱分别介绍,详细量化资料见表1、表2。

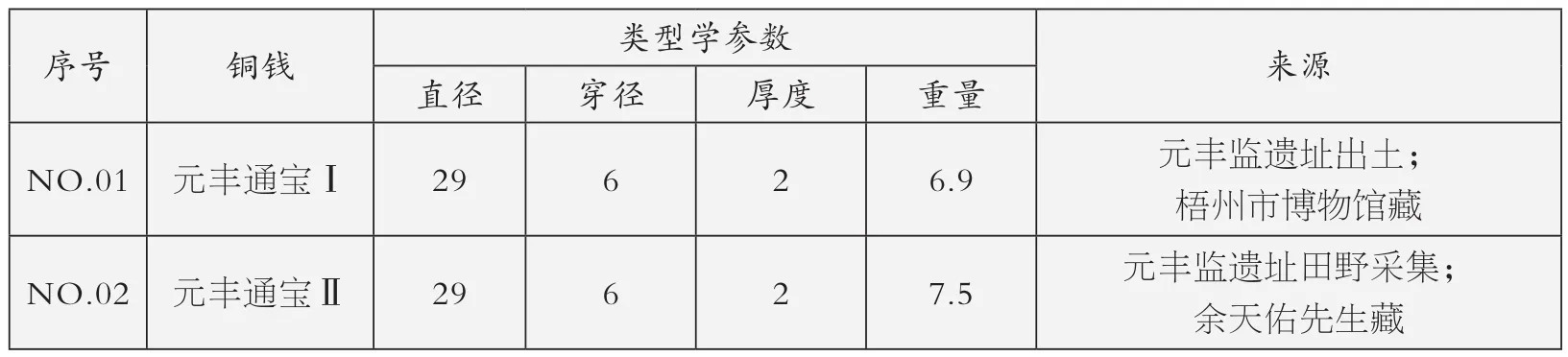

表1 元丰通宝(样品)资料总表 (单位:mm g)

序号 铜钱 类型学参数 来源直径 穿径 厚度 重量NO.03 元丰通宝Ⅲ 25 7 1 3.7 越南民间征集;熊宝康先生藏NO.04 元丰通宝Ⅳ 25 9 1 3.3 越南民间征集;熊宝康先生藏NO.05 元丰通宝Ⅴ 24 5 1 3.7 越南广治省出土;熊宝康先生藏

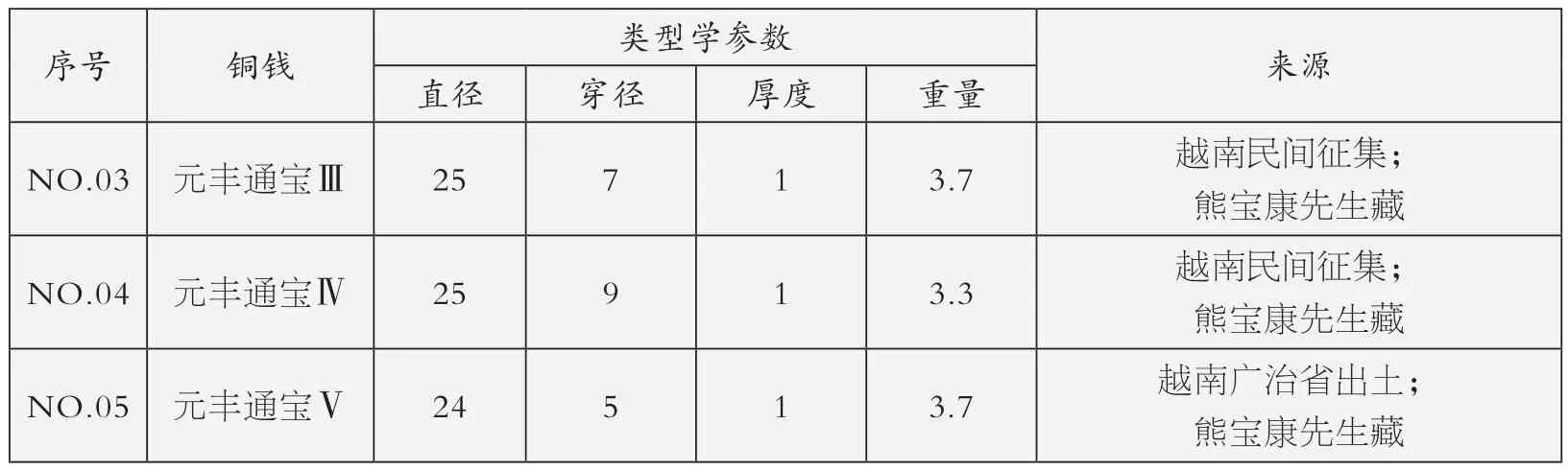

表2 崇宁重宝(样品)资料总表 (单位:mm g)

二 主要化学成分分析方法与数据

以铜钱化学成分为参考依据,研究古代铜钱,是科技考古的一个重要组成部分。若将日本大阪造币局造币作业部长甲贺宜政对59枚中国铜钱进行化学分析视为开端,至今已百年有余。作为中国铜钱翘楚的北宋铜钱,在1980年代后对其化学成分研究较多,据不完全统计,国内外各类已发表文献中,对北宋铜钱的化学成分进行的分析已经达到500枚,其中:

1973年日本出版《函馆志海苔钱币——北海道中世纪窖藏钱币的报告》,发表了119枚北宋前期铜钱的铜、铅、锡含量[1];

1985年,戴志强对62枚北宋铜钱进行了化学成分分析,对其铜、铅、锡含量以及银、锌、铋含量进行了探讨[2];

1986年,赵匡华利用193枚北宋铜钱进行了大规模的分析,发表了包括铜、铅、锡、铁、锌、铋等17种元素在内的分析结果[3];

1989年,毛振伟利用无损分析法测定了15枚宋代铜钱的铜、铅、锡含量[4];

2009年,赵作勇等对21枚北宋铜钱的铜、铅、锡、铁含量进行分析,并与南宋钱币进行了比较研究[5]。

本次对元丰监遗址出土及田野采集铜钱及越南地区出土和田野采集铜钱所做的分析,合计分析铜钱13枚,目的是在对样品进行最小处理的前提下获取足够的化学成分数据,故使用X射线荧光分析法,使用仪器为美国Thermo Scientific Niton XL3t手持式X射线荧光光谱(XRF)分析仪,装配50kV、200μA的X射线管,以及高性能硅漂移(SDD)探测器,其能量分辨率为165eV,检测窗口的大小为直径8mm,X射线照射直径3mm,所用靶材为Ag,分析范围为Mg至U元素,检出限0.1%。

对于此类无损分析法,周卫荣先生在《中国古代钱币化学成分研究》中认为,“X射线荧光分析法测定范围大,相对来说测定结果的代表性也就最好……因此,在不得不选用无损方法来测定古钱币成分的情况下,应当最先考虑使用X射线荧光”[6];毛振伟(1989年)对北宋铜钱,赵作勇等(2009年)对两宋铜钱的分析使用的均为X射线荧光分析法。

为保证X射线荧光分析法对文物分析的准确性,分析测试中,优先选择铜钱锈蚀、泥土覆盖轻微的部位。在征得余天佑先生、熊宝康先生两位藏家的许可后,对部分铜钱使用超声波洁牙机去除表面3mm×3mm大小的锈蚀,并在此部位依次使用150、300、800、1000目金相砂纸进行打磨并抛光,使其光滑、平坦,以利于获取分析数据。

本次13枚钱币分析结果罗列如下(表3、表4):

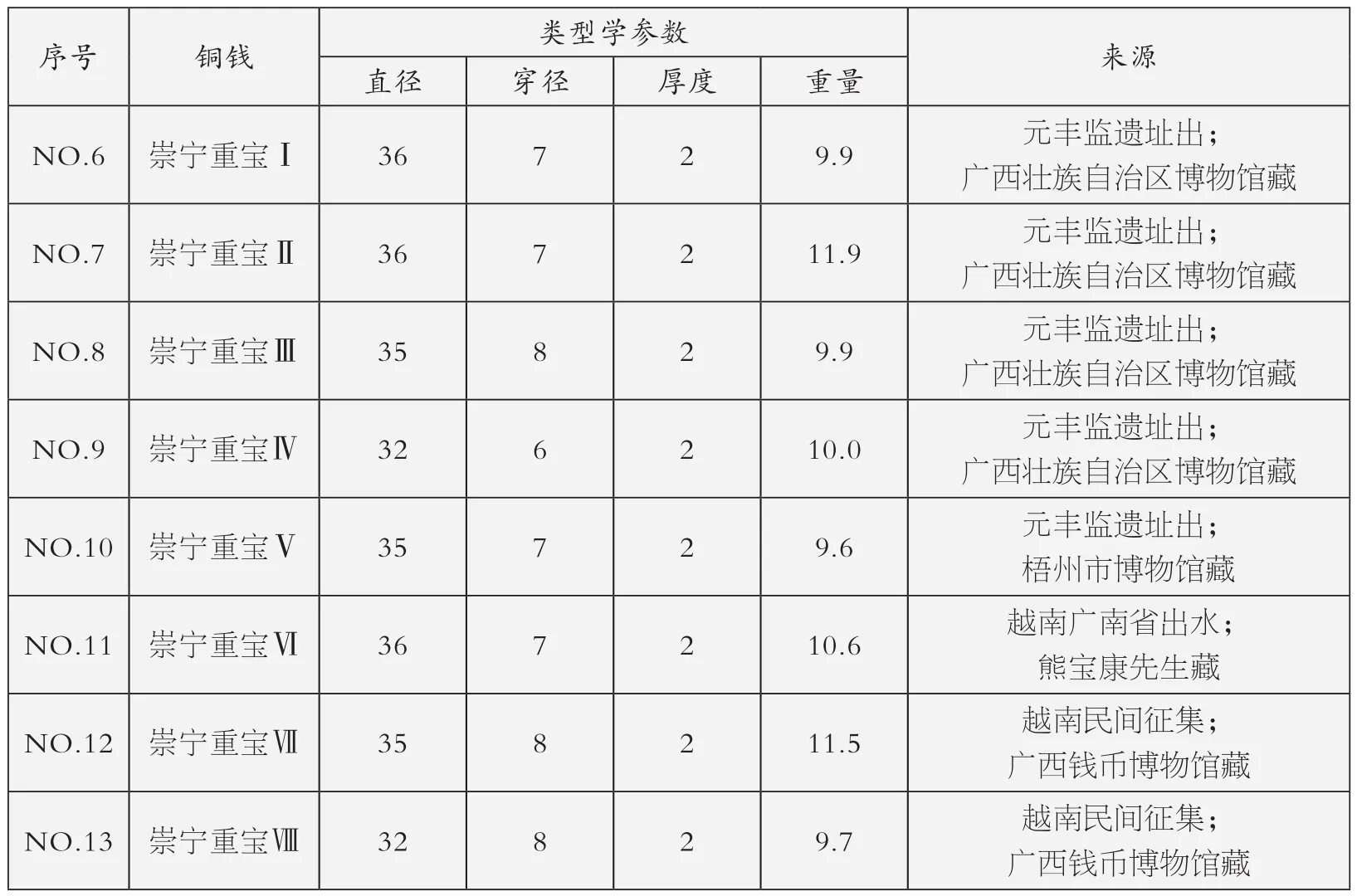

表3 元丰通宝(样品)主要化学成分分析结果总表

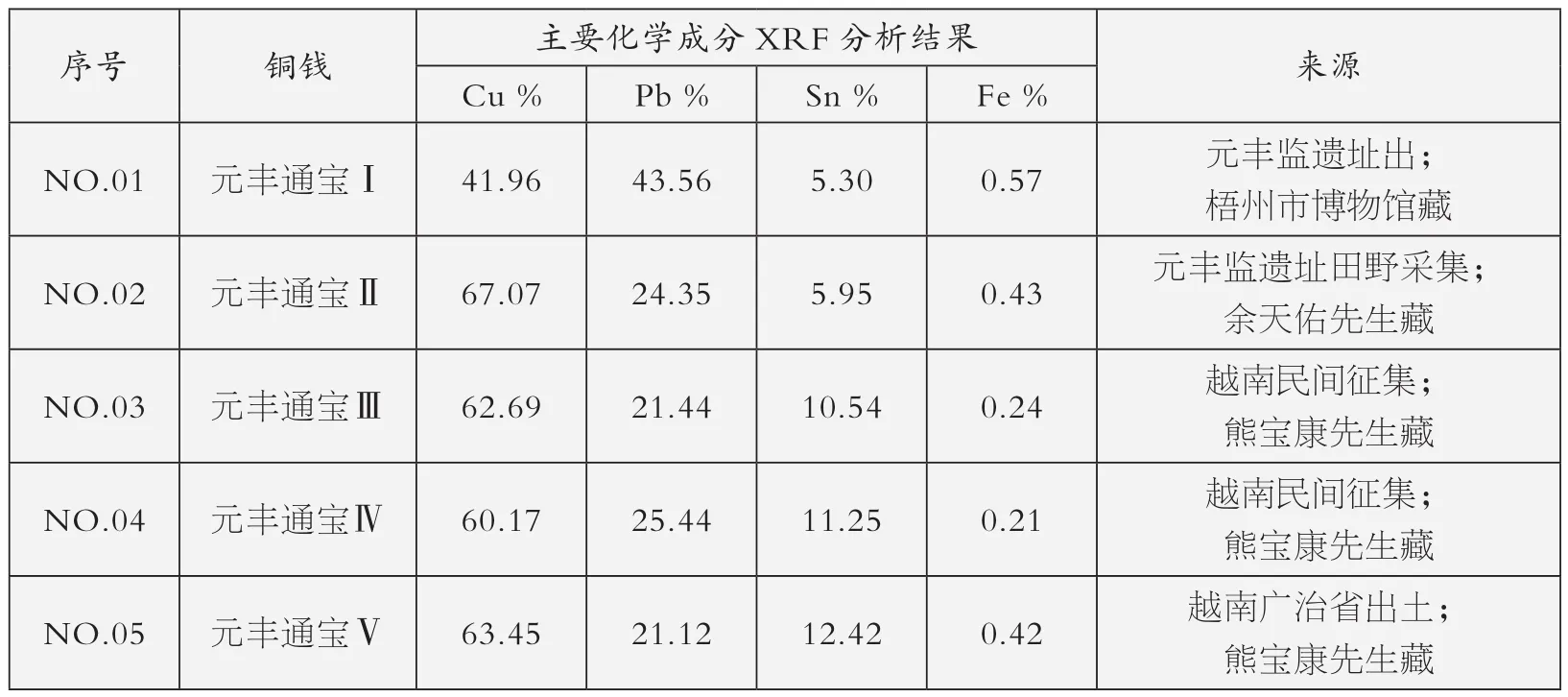

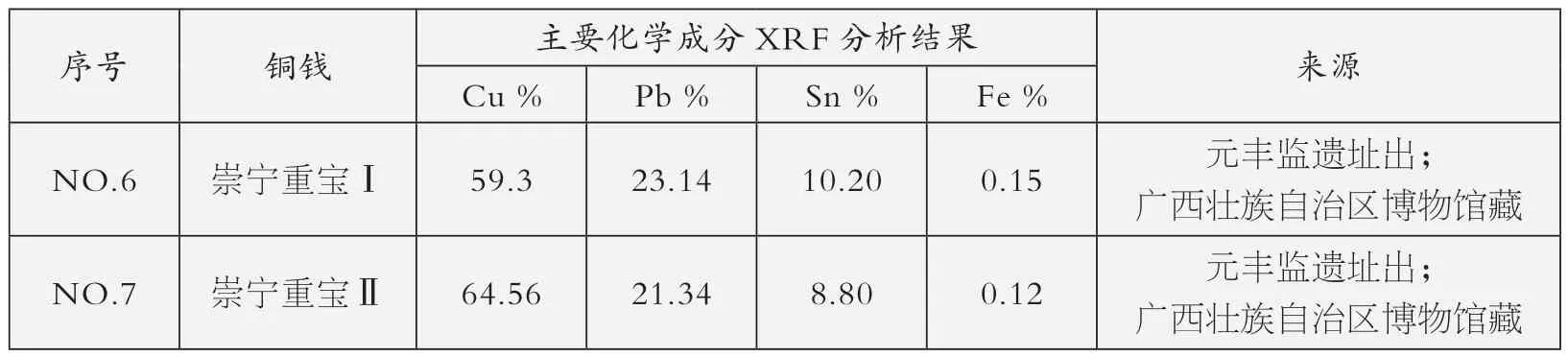

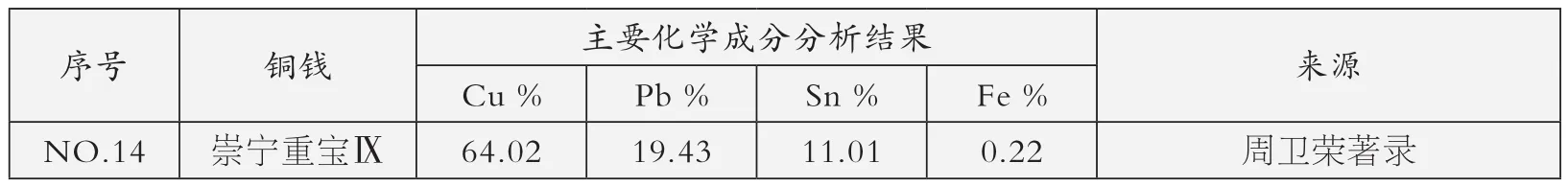

表4 崇宁重宝(样品)主要化学成分分析结果总表

序号 铜钱 主要化学成分XRF分析结果 来源Cu % Pb % Sn % Fe %NO.8 崇宁重宝Ⅲ 46.89 33.91 9.81 0.30 元丰监遗址出;广西壮族自治区博物馆藏NO.9 崇宁重宝Ⅳ 62.05 28.40 5.60 0.06 元丰监遗址出;广西壮族自治区博物馆藏NO.10 崇宁重宝Ⅴ 58.93 26.29 8.86 0.18 元丰监遗址出;梧州市博物馆藏NO.11 崇宁重宝Ⅵ 54.79 29.38 8.55 1.48 越南广南省出水;熊宝康先生藏NO.12 崇宁重宝Ⅶ 42.47 43.89 5.84 0.28 越南民间征集;广西钱币博物馆藏NO.13 崇宁重宝Ⅷ 40.19 43.44 7.95 0.79 越南民间征集;广西钱币博物馆藏

三 结果与统计

利用现有的文献报道,构建北宋钱币化学成分数据库。此数据库包含北宋钱币521枚,类型几乎涵盖北宋各类铜钱,参考文献从1973年至2009年,分析方法从化学分析法到X射线荧光分析法不一而足。相比周卫荣先生使用的数据库,本次数据库增补了2006年后的文献报道资料。

下面依元丰通宝与崇宁重宝主要化学成分进行分述。

1.元丰通宝

元丰监依文献记载与考证,于北宋熙宁七年(1074)建立,后废弃[7]。则元丰通宝当是其早期制造的钱币,对元丰通宝的考察,可以窥探元丰监建立之初的铸币工艺及其料例。

在元丰监的2枚元丰通宝中,梧州博物馆旧藏元丰通宝Ⅰ铜钱表面铅偏析现象较为严重,使得其铜含量大幅下降。

北宋钱币化学成分数据库中,有“元丰通宝” 铜钱数量23枚,提供了充分的数据,由于数据量较大,篇幅所限,在此不进行引述。

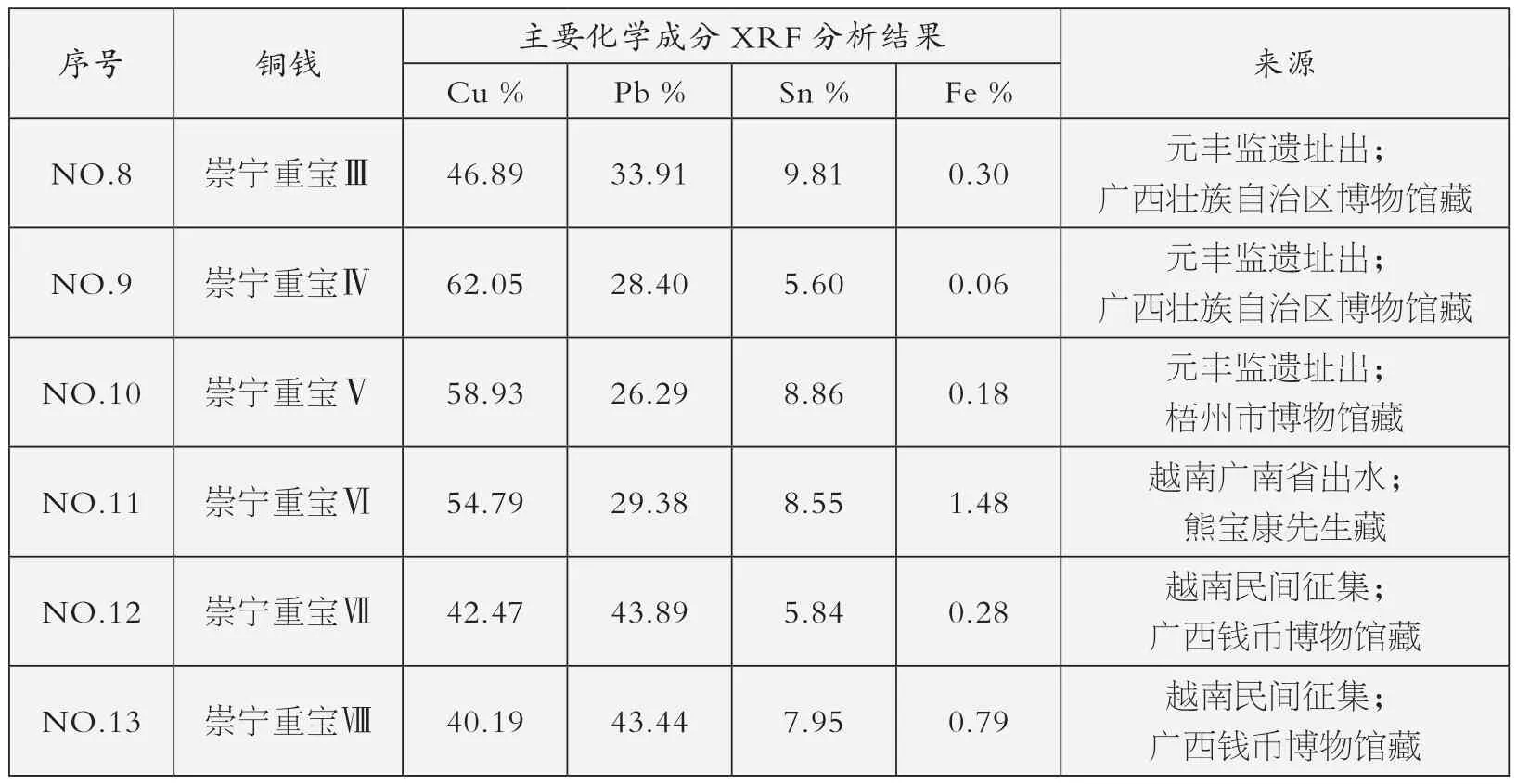

根据表3及北宋铜钱化学成分数据库的数据,利用三元组分图来描述“元丰通宝”主要化学成分Cu、Pb、Sn的分布(图1)。

从图1中可以看到,在主要化学成分Cu、Pb、Sn的组成上,元丰监田野采集到的元丰通宝Ⅱ铜钱与文献报道中的同类铜钱几乎毫无区别。表明元丰监在设立之初,遵循了中央政府的铸钱料例。

图1 元丰通宝Cu-Pb-Sn三元组分图

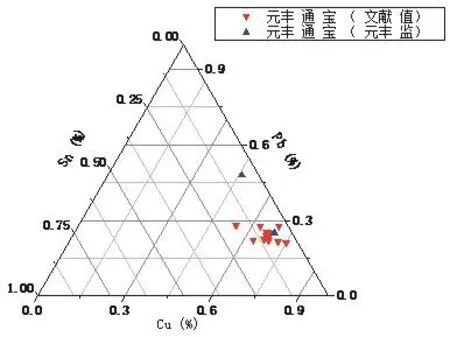

将3枚越南地区出土及征集到的元丰通宝主要化学成分置入Cu-Pb-Sn三元组分图中,此3枚钱币与北宋钱币化学成分数据库、元丰监元丰通宝主要化学成分相近甚至重合(图2)。

从图2来看,这3枚铜钱在主要化学成分Cu-Pb-Sn的组成上接近元丰通宝Ⅱ的主要化学成分,亦与北宋通行的元丰通宝主要化学成分相当,但是3枚铜钱在形制上均小于元丰通宝Ⅱ:

元丰通宝Ⅲ的直径只有元丰通宝Ⅱ的86%,重量仅有元丰通宝Ⅱ的50%;

元丰通宝Ⅳ的直径只有元丰通宝Ⅱ的85%,重量仅有元丰通宝Ⅱ的44%;

元丰通宝Ⅴ的直径只有元丰通宝Ⅱ的86%,重量仅有元丰通宝Ⅱ的50%;

这是使用减小钱币体积来减少铜料消耗量的办法,是自两汉剪轮五铢以来一贯的私铸铜钱技术思路,是“宽窃薄之禁”的后遗症,目的是在有限的铜料用量这个大前提下,按照标准铜钱形制,铸造出最多数量的铜钱,充分利用了北宋行钱制度的漏洞。

2.崇宁重宝

崇宁重宝铜钱,料例于史多有记载:

据《宋史·食货志》载“崇宁监以所铸御书当十钱来上,缗用铜九斤七两有奇,铅半之,锡居三分之一。诏颁其式于诸路,令赤仄乌背,书画分明”,据此折算,“崇宁重宝(御书)”化学成分当为Cu60%、Pb30%、Sn10%;

《宋史纪事本末》则以崇宁四年(1105)四月五日癸酉所载为“每贯重一十四斤十两,用铜九斤七两二钱,铅四斤一十一两六钱,锡一斤九两二钱,除火耗一斤五两,每钱重三钱,十钱重三两”,据此折算,若火耗均匀分布在三组分上,“崇宁重宝(1105)”化学成分当为Cu65%,Pb33%,Sn11%;

《文献通考·钱币考二》中则略有区别,载“每贯重一十四斤十两,用铜九斤七两二钱,铅四斤一十二两六钱,锡一斤九两二钱,除火耗一斤五两,每钱重三钱,十钱重三两”,据此折算,“崇宁重宝(钱币考二)”化学成分当为Cu65%,Pb33%,Sn11%;

梁太济等的观点认为“《本末》、《考索》二书各自铜、铅、锡用料数合计所得每贯钱斤重数皆与其所言法定斤数微异,当有刊误”[8]。

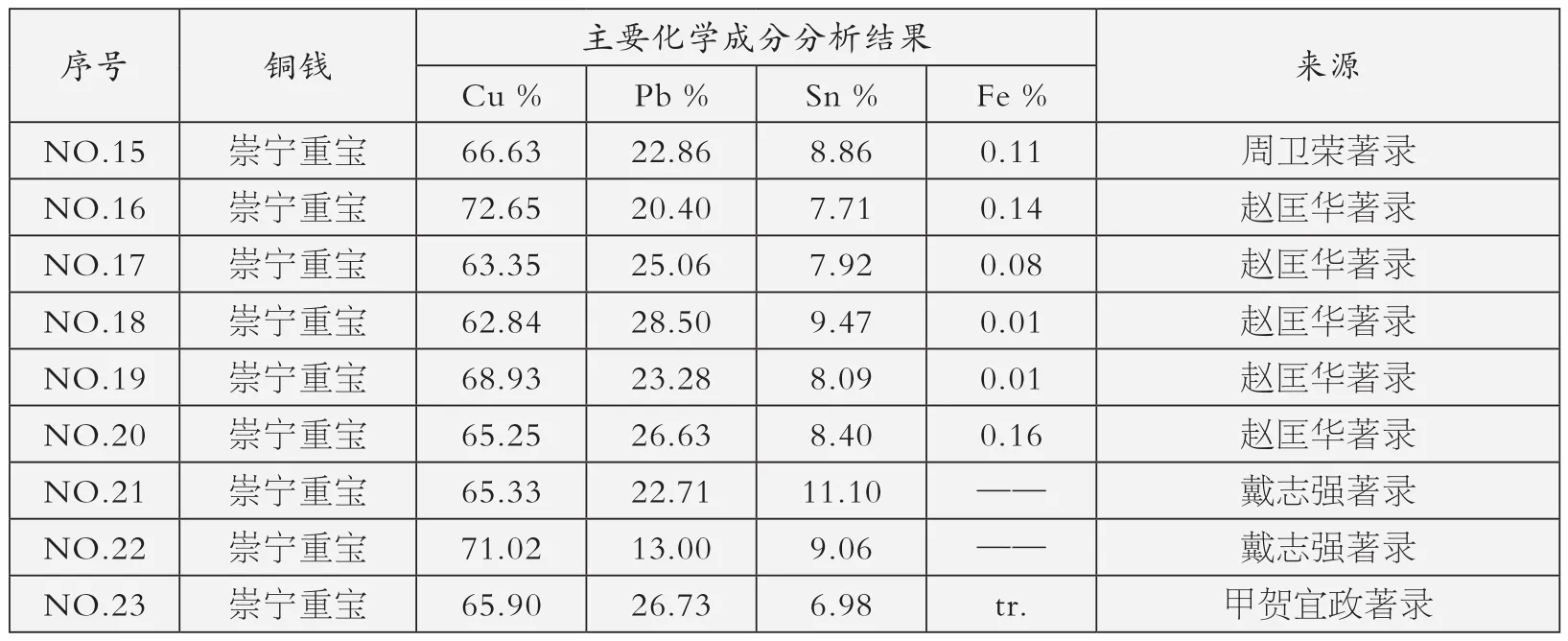

北宋钱币化学成分数据库中,抽取全部10枚“崇宁重宝”的化学成分数据中的Cu、Pb、Sn及Fe含量进行比较所引用数据列入表5中。

图2 元丰通宝Cu-Pb-Sn三元组分图

表5 崇宁重宝(数据库)主要化学成分分析结果总表

序号 铜钱 主要化学成分分析结果 来源Cu % Pb % Sn % Fe %NO.15 崇宁重宝 66.63 22.86 8.86 0.11 周卫荣著录NO.16 崇宁重宝 72.65 20.40 7.71 0.14 赵匡华著录NO.17 崇宁重宝 63.35 25.06 7.92 0.08 赵匡华著录NO.18 崇宁重宝 62.84 28.50 9.47 0.01 赵匡华著录NO.19 崇宁重宝 68.93 23.28 8.09 0.01 赵匡华著录NO.20 崇宁重宝 65.25 26.63 8.40 0.16 赵匡华著录NO.21 崇宁重宝 65.33 22.71 11.10 —— 戴志强著录NO.22 崇宁重宝 71.02 13.00 9.06 —— 戴志强著录NO.23 崇宁重宝 65.90 26.73 6.98 tr. 甲贺宜政著录

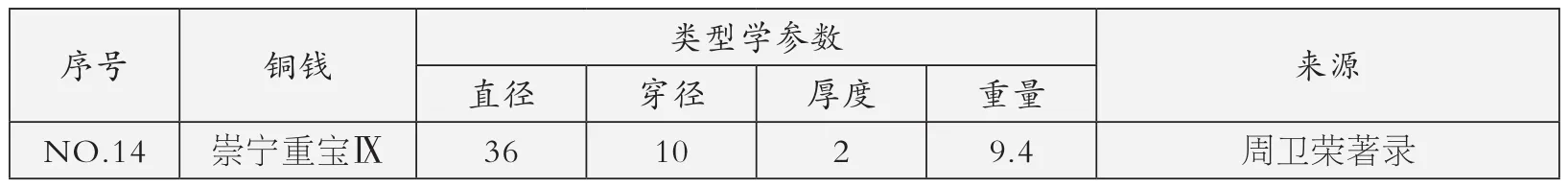

其中,戴志强先生著录2枚,赵匡华先生著录5枚,周卫荣先生著录2枚,甲贺宜政著录1枚,均未有明确的出土地点,仅周卫荣先生著录1枚有直径穿径厚度测量数据(表 6)。

表6 崇宁重宝(数据库)资料总表 (单位:mm g)

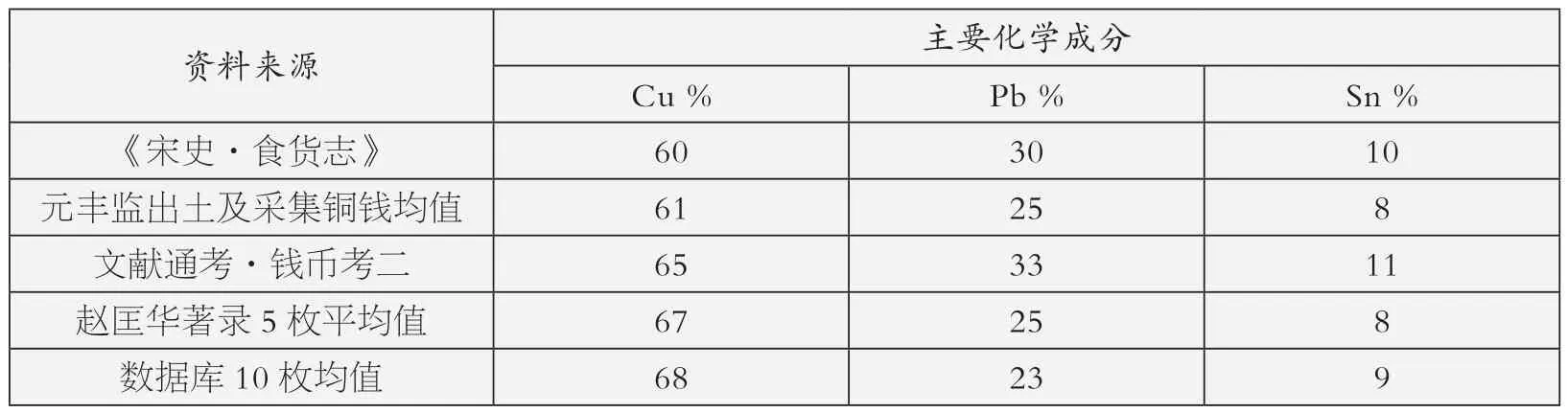

集合文献记载与数据库,整合本次分析数据,所得各组数值见表7。

表7 崇宁重宝主要化学成分比例

就平均值而论,本次所分析的元丰监遗址出土“崇宁重宝”钱币,其化学成分更接近《宋史·食货志》中记载的化学成分,但由于以前处理较为简单,导致测定结果中Cu含量偏低,与数据库中的数据略有出入。

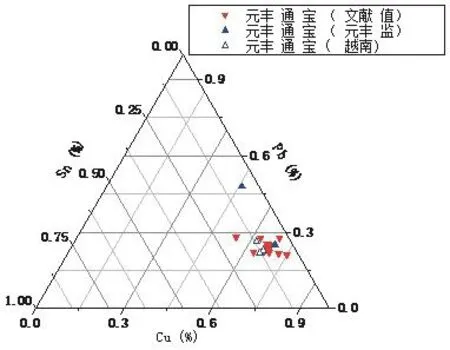

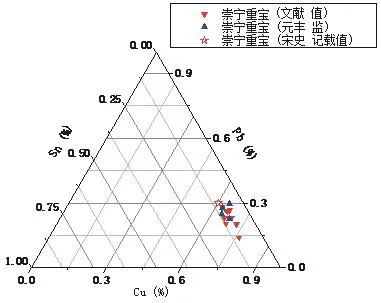

根据数据,利用三元组分图来描述“崇宁重宝”主要化学成分Cu、Pb、Sn的分布(图3)。

使用表4分析结果,以Cu、Pb、Sn为主要化学成份,在三元组分图上与数据库中10枚崇宁重宝的主要化学成分进行对比,可以发现,元丰监遗址出土及田野采集的崇宁重宝在主要化学成份与文献著录数据库重合。这个情况表明,至少在崇宁重宝的铸造上,元丰监在铸币料例上保持了与其他地区钱监的统一。

图3 崇宁重宝Cu-Pb-Sn三元组分图

将崇宁重宝Ⅵ、崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ的主要化学成分置入Cu-Pb-Sn三元组分图中,其中崇宁重宝Ⅶ和崇宁重宝Ⅷ所处位置相近,而崇宁重宝Ⅵ则与元丰监遗址出土及田野采集到的崇宁重宝相近(图4)。

从图4中得知,崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ的Cu含量较元丰监遗址出土及田野采集的崇宁重宝、北宋钱币化学成分数据库著录的崇宁重宝Cu含量少约20%;而Pb含量较元丰监遗址出土及田野采集的崇宁重宝、北宋钱币化学成分数据库著录的崇宁重宝Pb含量高约20%。此现象类似在铸造过程中,人为加入铅料作为铜料的代替品,进而节约铸币用铜。

可以发现,以直径、穿径及厚度为参照,崇宁重宝Ⅵ、崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ都能在元丰监遗址出土及田野采集的崇宁重宝及崇宁重宝Ⅸ上找到相当的形制。

从上述现象来看,崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ,在形制上模仿北宋的崇宁重宝,却在铸造过程中使用铅料代替铜料以达到节约铜料的目的,由于是用铅料代替铜料的缘故,崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ在形制不变的情况下,重量较其他崇宁重宝重量要重。同时,崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ与现有文献记载中的崇宁重宝主要化学成分区别很大。

而从形制与主要化学成分来看,崇宁重宝Ⅵ应当是北宋时期中国制造的钱币。

图4 崇宁重宝Cu-Pb-Sn三元组分图

四 讨论

在文献记载中,北宋政府对铜钱实施严厉的管制,禁止铜钱流出中国境内,违者“广南、两浙、福建人配陕西”等为常例;庆历元年的就有敕条“将铜钱出中国界者,河北、陕西、河东不满一百文,杖一百;一百文,徙一年……”。这是一个贵金属贫乏但由是贸易入超国的无奈之举。

而今,越南范围内依旧能获取数量巨大的北宋铜钱,以北宋政府对铜钱管制的前提下,出现此种现象,合理的解释恐怕只有中国输入及越南私铸两种可能了。

在中国输入的情况下,铜钱自北宋开始就是周边国家与北宋贸易的争夺对象[9],由于北宋在经济文化上居于当时世界文明的最前列,因而在中越贸易中具有重要地位,北宋铜钱成为越南的流通币,甚至于“得中国钱,分库贮藏,成为镇国之宝”,或者“故入蕃者非铜钱不往,而蕃货亦非铜钱不售”,这就使得部分北宋铜钱流落至越南,崇宁重宝Ⅵ便是文物实证。

在越南,北宋铜钱即为流通币,在与中国地理环境类似的贵金属贫乏国度,流通货币中的铜含量几乎可以视为货币保值的依据,但市场上,由于行钱制度的存在,交易中依旧会使用北宋铜钱个体来作为计量单位而非铜含量,鉴于此,在北宋铜钱大体不贬值(含铜量无明显减少,即行钱制度在北宋不被破坏,北宋不忽然实行称钱制度)的大环境下,加上短陌制度与行钱制度的漏洞,只要能造出更多的北宋铜钱,便可以提升越南对中国商品的购买力,这种购买力带来的利润之巨大,将促使越南仿制北宋铜钱。

但是,作为贵金属贫乏国度,铜料的获取本就困难,在铜料存有量一定的情况下,越南为了获取更多的北宋铜钱个体,能使用的手段无外乎两种:在参考中国铜钱配方的基础上减小北宋铜钱的形制体积;在参考中国铜钱形制的基础上以贱金属代替贵金属。前者主导会铸造出铸文与北宋铜钱一致、化学成分与北宋铜钱相似但形制小一号甚至更多的越南铜钱,元丰通宝Ⅲ、元丰通宝Ⅳ及元丰通宝Ⅴ便是文物实证;后者主导则会铸造出铸文与北宋铜钱一致、形制与北宋铜钱相仿但化学成分截然不同的越南铜钱,崇宁重宝Ⅶ、崇宁重宝Ⅷ便是文物实证。

五 结论

第一、广西梧州元丰监作为北宋时期重要的铸钱监,在元丰通宝和崇宁重宝的铸币料例上使用了北宋政府的标准料例,其与文献记载及国内大量铜钱主要化学成分分析结果相吻合,表明北宋铸币工艺与制度的高度成熟。广西梧州元丰监所铸造的铜钱体现了北宋时期我国主流铜钱形制与料例;

第二、广西梧州元丰监出土的钱币在性质上与越南地区流通钱币有相当大的关联性;

第三、以崇宁重宝为代表,在越南有相当数量的北宋铸币作为流通币使用;

第四、越南流通币有部分铜钱虽为北宋年号钱,但却与广西梧州元丰监为代表的北宋铸铜钱有显著区别,这种区别体现在形制(直径、穿径、厚度及重量)与主要化学成分(铜、铅、锡含量)上,应当是越南仿制的铜钱;

第五、越南仿制的铜钱,其技术思路有两种:一是保持铸文与北宋铜钱一致、化学成分与北宋铜钱相似但形制小一号甚至更多,以减少铜钱重量换得数量的技术思路;一是铸造铸文与北宋铜钱一致、形制与北宋铜钱相仿但化学成分截然不同,以减少含铜量换得数量的技术思路。

注释:

[1] 水上正胜,阿祥:《志海苔出土古钱的金属成份》《中国钱币》,1985年,第3期:17-27页。

[2] 戴志强,王体鸿:《北宋铜钱金属成份试析》《中国钱币》,1985年,第3期:7-16页。

[3] 赵匡华,华觉明,张宏礼:《北宋铜钱化学成分剖析及夹锡钱初探》《自然科学史研究》,1986年,第3期:229-246页。

[4] 毛振伟:《X射线荧光光谱单标样无损法测定古钱主要成分》《中国钱币》,1989年,第4期:32-36页。

[5] 赵作勇,王纪洁,张晓梅:《北宋和南宋青铜钱币对比分析研究》《文物保护与考古科学》,2009年,第1期:50-58页。

[6] 周卫荣:《中国古代钱币化学成分研究》.北京,中华书局,2004. 492-493页。

[7] 徐东升:《北宋铸钱诸问题考辨》《中国史研究》,2006年,第4期:91-100页。

[8] 梁太济:《宋史食货志补正》.北京,中华书局,2008. 447-448页。

[9] 乔幼梅:《宋辽夏金经济史研究(增订本)》. 上海古籍出版社,2015. 201-217页。