谈设计思维发展高阶思维何以可能

2019-08-30林琳沈书生李艺

林琳 沈书生 李艺

[摘 要] 皮亚杰发生认识论的贡献是将结构主义认识论推向了巅峰,其中一个很重要的观点是特别强调知识与思维的内在一致性,而这一点被学界忽视了。文章从知识与思维具有内在一致性的观点出发,借助比格斯的SOLO模型,说明高阶思维体现在思维内容的相关性、结构的丰富性和内涵的丰富性三个方面。且因设计思维天然地具备情境性、结构性和人文性三个方面特征,符合高阶思维发生的基本要求,所以是一种发展高阶思维的有效途径。

[关键词] 设计思维; 高阶思维; 思维; 发生认识论

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 林琳(1991—),女,福建霞浦人。博士研究生,主要从事信息化教学设计、设计思维的研究。E-mail:for

youyl@163.com。

一、探索:“发生”视角中的思维及其深度

无论从人类认识世界的角度,还是从人的思维教育的角度,对思维及思维深度的发生机制的研究都有着重要意义。皮亚杰发生认识论(哲学)中的一个基本观点被学界忽视了,这就是知识与思维的内在一致性问题。在此观点的基础上,“人的发展”问题实则可以转化为人的思维(能力)的发展问题。下面通过梳理皮亚杰发生认识论观点,为本话题的展开提供依据。

(一)在思维的诞生地谈思维的发生

1. 运动是思维的诞生地

皮亚杰认为,知识不是源自有自我意识的主体,也不是源自业已形成的客体,而是源自主客体之间的相互作用[1]。这种相互作用实质上产生于主体的运动(或动作)。没有主体作用于客体的运动,仅靠被动的感性直观,是不可能产生思维的[2]。思维是运动的内在形式,运动是思维的诞生地。

在皮亚杰所称的运动中,主体具有能动性,这一点与许多哲学家对主体的看法相同。马克思的“类主体”即是建立在能动性考虑之上的[3-4]。海德格尔的“此在”,胡塞尔的主体“意向性”,都有“能动性”的意义。皮亚杰认为,当主体意识到自身是认识的来源时,运动被彼此关联并得到协调。个别运动组成的运动协调组织就是运演。它朝着两个方向发展:一是主体的内部协调,它把主体运动彼此联系在一起,产生逻辑数学经验;二是客体之间的外部协调,是与客体之间相互作用的协调,产生物理经验[1]。任何运动协调的前提都是源自主体的能动性。主体在认识发展的过程中,不是被动的,而是主动的、积极的运动[5]。简而言之,个体的经验积累是从感性经验到物理经验再到逻辑数学经验。思维发生于运动,亦发展于主体所形成的具有主观能动性的逻辑数学经验之中[2]。

2. 思维是逻辑的动态运行

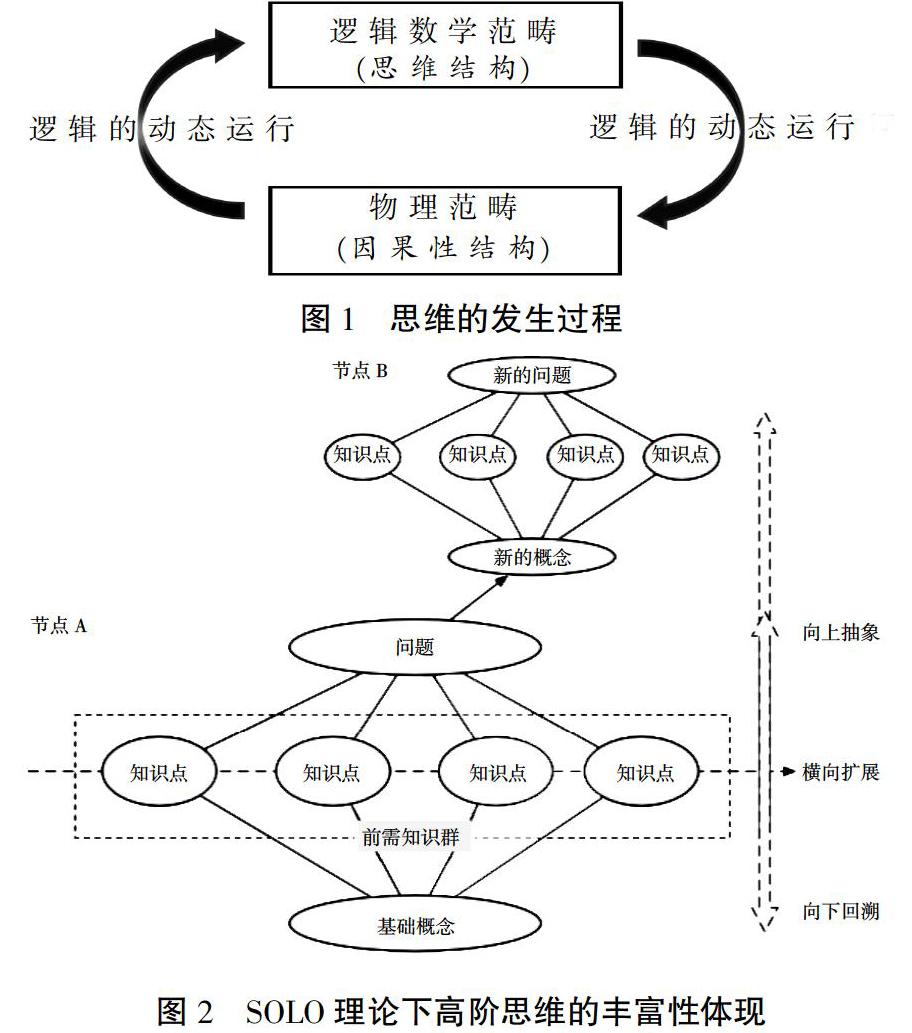

皮亚杰认为思维应该是“被建构的”[1]。逻辑动态运行得以显现的结构是逻辑数学范畴的结构,即思维结构。根据熊哲宏教授的介绍[6],对几个关键概念作如下解释:(1)逻辑数学范畴和物理范畴。前者是主体自身独有的范畴,存在于认识主体的头脑中,或者是观察者构造的理论实体中;它起源于主体的运动,并经过主体对运动的反身抽象和平衡等协调过程而产生。后者能够体现主体和客体之间的关系,是二者相互作用的产物;它与主体的运动相关,存在于主体运用逻辑数学范畴同化外界经验材料中,或者存在于主体将逻辑数学范畴归因于可观察的事物中,是通过逻辑数学结构的重构来获取因果性结构的,可见逻辑数学范畴是物理范畴的前提,物理范畴从属于逻辑数学范畴。(2) 运演是在协调不同的运动时预期的一种关系,逻辑就存在其中;逻辑动态运行中的逻辑指称任何一种逻辑,它是“以抽象形式(类、关系和命题)表达出来的实际‘运演,把这种运演化为符号的形式”。皮亚杰认为,“逻辑的对象或内容总是与人的实际思维有关,而实际思维不过是动作”[1]。皮亚杰所谓的思维是指一种动态的操作动作,指向了过程,亦是逻辑数学范畴和物理范畴之间的相互作用的运动,如图1所示。当逻辑数学范畴和物理范畴被区分开来,二者之间则建立起了某种平衡,而建构这种平衡的过程就是逻辑的动态运行的过程。逻辑是思维运动的形式化,开始于不可逆的运动,从不可逆到可逆,再经过长期的演化协调以达到平衡状态,不断逼近皮亚杰所说的“科学思维”。

3. 知识与思维的内在一致性

无论从客观静态还是从“发生”的角度来看,没有离开知识的思维,也没有和思维无关的知识。二者的内在一致性体现在:一方面,在物理经验和逻辑数学经验发生的当下,前者从属于后者,这种“从属”带来规定性的发生。当物理经验同化在逻辑数学经验的形式框架中,就产生了客体的知识[7]。知识是“被建构的”,是主体在对客观事件之杂多借助逻辑(数学范畴)之规定性“建构”得到的,物理经验只有在被逻辑数学经验的“同化”之中,才会有知识的发生。另一方面,逻辑数学范畴和物理范畴分别又被称之为内源性知识和外源性知识。内源性知识和外源性知识均指向认知发生的“当下”,是知识发生的那个“当下”形态的一体两面;在内源性知识和外源性知识发生的当下,二者互补,共同导致知识的发生。

从逻辑的领域特殊性(Domain-specificity)出发,可以辅助理解知识与思维的内在一致性——思维基于具体领域的知识而发生,并重构领域知识。皮亚杰的早期理论关注认知发展结构的普遍性,后期开始关注具体知识领域的知识建构及其一般性问题[8]。一方面,逻辑数学范畴中的“结构”具有相对独立的意义和普遍性的价值;另一方面,这种“结构”来自具体的逻辑数学经验,在此意义上具有领域特殊性。不同于纯形式逻辑(包括思维形式、命题之间的逻辑关系或结构),皮亚杰所说的辩证逻辑不仅涉及思维的形式(分类、系列化和对应关系,演绎的系统等被抽离于所有内容之外的逻辑),而且涉及思维的内容(由概念以及组成概念的对象之间的关系构成的概念的整体)[6]。逻辑的领域特殊性体现在:逻辑与内容之间存在内在一致性,因而,逻辑总是与意义有关,意义又需借助邏辑被说明。逻辑数学范畴中结构的重构是通过已有的思维结构去重构物理范畴中的结构,即逻辑的动态运行,由此产生逻辑的结构化;逻辑的结构化带来逻辑的结构知识,因而,物理范畴中的结构产生或重构同样伴随着逻辑的结构化的发生,并将这种结构应用于客体。知识的产生来自逻辑冲突发生后,逻辑动态运行带来的新结构,这是个自发的过程。知识支持思维的发生,思维促进知识的生成,其关系由物理范畴和逻辑数学范畴之关系来决定,一方面可以认为前者从属于后者,另一方面又可认为二者互为前提和结果,具有内在一致性。

4. 知识、思维与人的发展

知识可以分为已知领域知识(人类已有的对世界万物的认知,这种认识会随着人类的发展不断更新)和未知领域知识。人的发展是知识财富的积累,即伴随着对已知领域知识的习得,也伴随着对未知领域知识的探索。无论是知识的习得还是探索都离不开人的思维,尤其是高阶思维的发展有利于人们对知识的创造。在逻辑的动态运行中,无论是物理范畴抑或是逻辑数学范畴都在不断地重构,皮亚杰认为图式的重构存在同化和顺应两种类型。传统的教育实践中,人们更关注已知领域知识的积累,而忽视了培养人们探索未知领域知识的能力;现在人们逐渐开始关注思维教育,大谈思维教育的重要性并多提议开设独立的思维教育课程。而在本文看来,抽象的脱离特定知识领域的思维教育,实则是不合理的。人的教育与发展应该建立在知识与思维的内在一致性之上,只有在二者融合的基础上开展对人的教育,才最有可能顺利逼近人的内在品质发展的教育本质。

(二)高阶思维“发生”的分析

路易斯(Lewis)等人总结了已有研究对高阶思维的理解:在哲学上,高阶思维包括逻辑推理和批判性思维两个主要类型;在心理学上,高阶思维指向了真问题(Genuine Problem)的解决,此类问题中涉及的要素非常复杂;更普遍的观点认为,不同于一般思维只需机械地应用先前获得的经验,高阶思维需将独立的经验联系到一起去寻找解决方案,并且这种联系曾经从未发生过[9]。

对于人的发展的认识,必须从知识开始,这是学界的共识。问题是,如何从知识走向能力,走向人的整体的内在品质的发展,是学界面临的一大困扰。已有关于知识、思维、高阶思维的研究中,存在以下两大问题:(1) 将知识与思维相分离的现象明显。当前人们对“人的发展”的大多数讨论肇始于布卢姆、加涅等人的教育目标分类理论。以布鲁姆教育目标分类体系为例,其认知领域、动作技能领域、情感领域的划分体系中,并不见“思维”的踪影。安德森修订后的教学目标分类体系,将目标继续分为知识和认知过程两个维度,依然对“思维”若即若离。其原因是这种只涉及知识类型和掌握水平,忽视思维发展的认知心理学“知识观”是心理学界和教育学界的广泛态度,难以超越。例如:修订版中虽引入了“广义的知识观”,也仍然是将思维一股脑儿地埋藏在“知识”概念之中,未能对知识与思维的内在关联进行有效的解析[10]。加涅的学习结果分类理论对其进行了一些改造,使之有了思维的影子。例如:描述的认知策略是一种特殊的智慧技能,而智慧技能是“运用概念规则对外办事的能力”,包括辨别、概念、规则、高级规则四个层次。但是,这种描述本质上还是基于认知心理学的传统“知识观”,没有对知识与思维关系进行刻画。(2)已有研究对高阶思维的解释,亦缺少可信的基础理论支持,较多采用的是等同概念界定的方法,或是对其所要做、所能做的事情进行描述,指向高阶思维业已达成的状态。这些把握方法皆忽视了对高阶思维发生的“当下”的关注,也错过了对高阶思维发生机制的理解和本质的把握。为解决这个问题,聚焦知识与思维关系的讨论具有非常重要的价值。

从“发生”视角看思维的深度,对高阶思维内涵的理解可以从以下三个方面展开:

1. 思维内容的相关性

讨论思维内容的相关性是为了反对孤立、机械的知识观及思维观。思维内容的相关性至少体现在两个方面。一方面,知识情境对思维的影响。这里的情境既包括知识领域,又包括知识发生的物理(生活)环境,例如,在测试儿童守恒反应时,用扣子或者玩具熊属于不同的物理环境[11]。思维的内容与“运动”的情境紧密关联,特定情境中必然有特定內容,特定情境下的运动带来了思维内容之间的相关性。心理学领域中的后皮亚杰学派通过大量的情境中认知(Cognition in Context)的实验提出了一个客观事实:一般认知规律不会脱离情境,人的推理也不会脱离情境而存在[12]。另一方面,基于知识与思维的内在一致性的观点,知识在知识领域中发生,在特定领域中进行思维形成的知识,就是特定领域中专有的知识。或者说,思维的内容在逻辑的动态运行中,转化为思维的结果。此亦被称为“逻辑的领域特殊性”。

2. 思维结构的丰富性

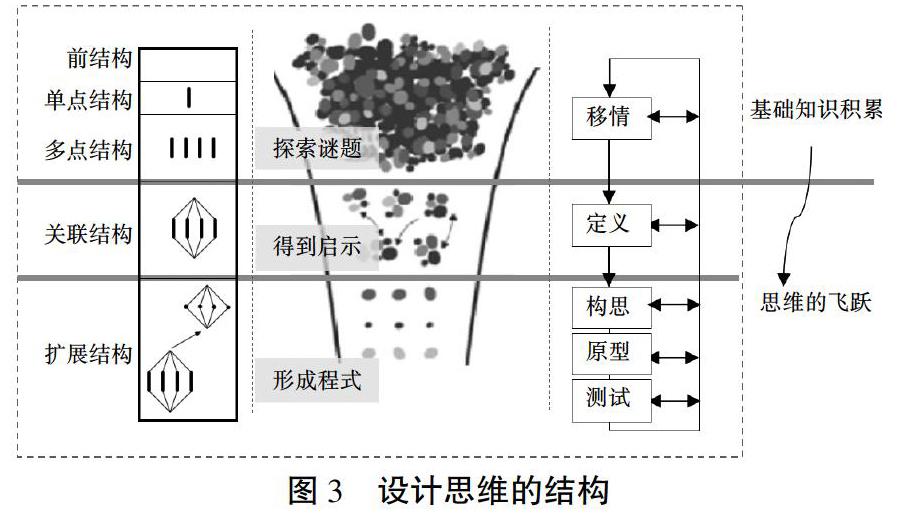

前面的论述已经说明,知识的内在结构是由逻辑的结构性所致,也体现在思维结构的丰富性上。比格斯认为,皮亚杰的“阶段论”中描述的一个人的总体认知结构,是个难以被测量的纯理论性概念,所以提出了“可观察的学习成果结构(SOLO)”,用于描述一个人经过一段时间学习后,所呈现出的可以被测量的思维结构。本研究站在皮亚杰之“发生”观点的立场上,不在静态或业已达成的意义上关注结构的丰富性,而是讨论这种丰富结构是如何“发生”的。换而言之,针对知识的发生,皮亚杰刻画的是思维的发生过程和发生的机制,而比格斯表达的是思维发生后达到的状态。本文借比格斯来看皮亚杰,即借SOLO模型来描述皮亚杰所说的思维发生的当下,看在那个当下中,丰富的思维结构是如何生成的。

具体地,我们可以从比格斯的单点结构、多点结构、关联结构和拓展结构的发生来描述那个当下,如图2所示。从单点结构到多点结构,从一个知识点到多个知识点,是通过横向扩展、迁移、类比、联想等过程形成的,这些知识点构成了解决问题所需的知识群;向下回溯寻找知识点的共同之处,或者向上将横向扩展的内容进行抽象,就产生了关联结构;对关联结构进行反复调整的基础之上,进一步向上抽象出概念进而巩固住节点A。所谓“巩固住节点A”,是指经过不断调整后确定其中各个知识点及其相互关系,形成一个相对固定的结构。图中的节点A可能只是节点B中的新概念的一个小部分,也可能是全部。继续向上抽象,判断出新概念的分支走向,即所涉及的知识点和所产生的新的问题及问题的解决方案。从节点A到节点B就产生了抽象扩展结构。

从节点A到节点B的跳跃,从问题(包括解决方案)到新概念的过程,是由于逻辑矛盾的产生而导致的动力[13],体现了高阶思维的发生。这个过程是通过更高级的运演(皮亚杰将“运演”分为三个等级)实现的,是以对已有知识点一定量的积累为先决条件,通过逻辑冲突得以实现的,而逻辑中必定包含了概念和判断的过程。利用已知领域知识对未知领域的探索就发生在此过程中,生成的节点B就有可能是未知领域的知识。图中每一个过程中的业已形成的状态,都是在不断迭代中动态生成的,同时,在不断迭代中得到调整。高阶思维的发生,无论是横向扩展、向下回溯还是向上抽象,都是主体的逻辑运演,伴随逻辑的动态运行,以结构的多节点、多联结、多层次等为特征。

3. 思维内涵的丰富性

思维内涵的丰富性是为走向真实的人、丰富的人,是真实的“人(内在品质)的发展”的要求。它体现在人本关怀与人文精神之中,亦是积极的、健康的世界观的建立。在逻辑动态运行的过程中,主体会逐渐形成“相对稳定的思考问题、解决问题的思维方法和价值观,实质上是初步得到认识和改造世界的世界观和方法论”[14]。世界观是人对世界的看法,具有社会情境性,受特定的社会、文化、历史时刻的影响并伴随着一定的价值取向。所以,不同于前文所说的知识情境,这里的“社会情境”具有生活性、情感性和社会性。积极的世界观和方法论的形成需要提供积极的社会情境,也就需要强调更多的人文因素。同属于建构主义的关键人物,维果斯基与皮亚杰关于认知发展的关注点的不同在于,他更关注社会性和文化性,提倡社会情境对个体发展的影响。这种观点在认知发展领域被人们称之为“认知发展的情境观”,持有此观点的人多认为社会情境和认知发展紧密联系,甚至认为社会情境对认知发展起着决定性的作用[15]。皮亚杰也赞同社会和情感因素在儿童的逻辑运动发展中的作用,认为儿童的认知发展水平会受到社会环境和包含有感情或意志性质的内部活动的影响,这种影响有正向或负向之分[1]。思维内涵的丰富性自然是要朝向正向的影响前进的。在皮亚杰理论之“发生”的视野中,当个体被嵌入积极的社会情境之中,与其相互作用,社会情境逐步渗透入个体的思维之中,个体积极建构的过程就带来了思维内涵的丰富性。

二、发现:设计思维促进思维深度的特性

设计思维是设计者参与创意的思维过程的理论化[16],对其内涵有三种不同的认识:第一,这是一个分析、创造的过程;第二,这是一套创新式问题解决的方法论体系;第三,这是设计者的一种复杂的思维能力[17]。这三种理解之间并不矛盾,设计者思考问题的方式被理论化后,形成一个从发现问题到解决问题的迭代路径,路径被结构化为一个可供迁移的过程;过程中包含几大环节,与此对应着一系列活动或策略;这整个过程中所反映的正是设计者独有的复杂的思维能力。把以上三种理解作为设计思维的三个方面来描述,包括设计思维的过程、设计思维的活动(包含策略)和设计思维的能力(或者素养),这样可以更加全面地把握设计思维的内涵。

从设计思维的能力来看,高阶思维是一个上位概念。从设计思维的过程和方法来看,设计思维能发展高阶思维。设计思维关注创新性制品这一结果,更加关注发现问题和构思问题的解决方案这一过程,而这个过程必然伴随着高阶思维的发生。主要体现在:设计思维的自带情境(知识情境)符合高阶思维(教育)之领域相关性的要求,实现了思维的内容相关性;其提供了一系列能够促进设计过程朝向最终设计制品的“创新性”这一目的逐步推进的活动,促进设计“发生”过程中思维的结构丰富性;与此同时,这个特定的情境(社会情境)和结构中蕴含着不同的人文精神,以及正确的世界观、方法论的可能性,带来思维内涵的丰富性。

(一)设计思维的情境与内容相关性

在一般意义上,社会情境对人的发展的影响被分为两个水平:第一,远端环境影响水平,即儿童所处的“社会—文化—历史”时刻;第二,近端环境影响水平,即儿童所处的社会和物理环境,包括儿童与父母、教师、同伴等周边人物的互动[15]。所以,这里还强调认识受到特定时刻下人们普遍的世界观、价值观的影响,同时,是在与他人沟通互动的过程中,不断修正、调整而来的。如果说远端环境是先天的,是难以改变的,那么近端环境则是后天的,是可以在很大程度上受到人们控制的,尤其是成人的指导对儿童的认知变化起着关键作用。

事实上,知识情境和社会情境是相互交融的。在日常教学中,人们所说的知识情境有两层含义:其一,对特定事件的描述以创设虚拟的问题情境;其二,对真实的物理情境(如教室、操场等)的选择及设置。设计思维中同样存在这两种知识情境,与之对应的不同之处在于:设计思维的项目主题来自远端环境中的某个特定领域中人们面临的真实问题或挑战,而非教师创设的虚拟情境;在开展项目的过程中,学习者要进入近端环境(即真实物理环境)中与人进行交流互动以了解现实需求,而非像传统教学那样,所有教学都发生在教室等固定的场所。这种关注“真问题”的项目,学习者在特定的知识情境中,身处于特定领域的知识背景。在项目设计中,学习者习得每种新知(具体知识)的动机都来源于项目需求的驱动,习得并立即运用特定领域的具体知识建构起个人的知识。在团队合作的过程中,个体建构与社会建构融为一体、相互促进,丰富的个体建构最终走向社会建构,跨领域的视角对专业知识的探索提供了可能。例如,“元旦晚会大筹备项目”[18]是基于设计思维而设计的信息技术课某单元整合的学习项目。其中,每个小组的学生从不同的需求出发,制作相应的制品,包括晚会海报、晚会时间表、晚会曲目等;在制品制作的过程中,习得应用文档中文字和段落处理的设置、页面设置等知识。对于个人而言,在项目中所習得的知识都指向了信息技术这一特定领域中的具体知识;对于集体而言,每个人所习得的应用文档制作的技能不同,在相互交流分享中能够促进集体知识的生成。

(二)设计思维的结构丰富性

设计思维的结构性在三大空间理念下的设计思维过程理论中有充分表现。马丁教授提出的三大空间包括:探索谜题,即面对一个宏观的现实问题,问题中涉及的要素交融在一起;得到启示,即聚焦问题至可控范围,根据经验抽取谜题中的主要要素并挖掘要素之间的关联性,用语言将其清晰描述以实现谜题的简单化;形成程式,得到解决谜题的固定模式[19]。这三大空间被其称之为“知识漏斗”,漏斗从上往下不断将无关要素过滤,最终导出解决谜题的关键要素组成的固定模式。斯坦福大学设计学院所提倡的经典的设计思维过程[20]与其对应。

皮格斯认为,学习一门新学科的起始阶段是以量的方式积累相互不相关且分离的基础知识,随着学习的推进,会发生思维的飞跃,即在巩固每个知识节点的过程中,将所学知识之间建立关联,进而构建起抽象体系[21]。这与三大空间的理念一致,如图3所示。首先,SOLO理论的前结构、单点结构、多点结构所反应的是探索谜题后业已达成的状态。在设计思维的项目中,学生了解项目背景。其次,学生与真实环境的直接互动,收集到大量有关项目的基本信息。例如,到现场观察人们的工作或生活,体验用户之体验等。该环节被称之为移情(Empathize)。再次,得到启示阶段的思维状态就是关联结构,学习者对前一阶段收集的信息进行整理并建立关系,向下去补充所需要的信息,向上抽象出人们的需求,该环节被称之为定义(Define)。最后,定义的需求在已知世界中没有得到解决,逻辑冲突产生,继续向上抽象寻找解决方案;在推选出小组内的最佳方案后,将其制作成原型。原型是为了展示给更多的人员,以获得完善策略,以上环节分别被称为构思(Ideate)和原型(Prototype)。

此外,还有一个非常关键的环节——测试(Test)。它发生在原型之后,通过对原型的测试以获得更加全面的反馈,促进迭代的发生。所谓迭代指在第一次使用完漏斗以后,还有可能会有第二次、第三次,直至最后形成的程式成为最佳方案。事实上,这其中的每个环节都是向下包含的,类似于判断中包含概念,逻辑中包含概念和判断;同样也存在定义中包含移情,构思中包含移情和定义等关系。迭代并不仅仅发生于最后一个测试环节,而是在整个设计思维过程中都存在迭代。例如,在定义环节存在疑惑,认识产生不平衡,可以向下回溯到移情环节继续收集或分析信息,直到认识重新回归平衡状态。设计思维的过程可以显现出复杂而丰富的结构,于是学习者深度思维得以发生。

布鲁姆的认知过程维度同样是对以上每个环节“发生”之后业已达成的状态的描述,例如,在定义环节完成后,所体现出的对现场采访信息等的记忆及对收集到的信息的理解等。所以,不论是布鲁姆还是比格斯的理论,所描述的都是业已达成的状态,而这正是他们思想的局限性所在。而设计思维中呈现的是如何达到此状态,启动的恰好是对“发生”当下的关注。思维结构的丰富性发生于设计思维的过程之中,发展于迭代设计思维的过程之中。

(三)设计思维的内涵丰富性

正如皮亚杰所认为的,儿童作为主动的学习者,真正的学习发生自儿童本身。主体的能动性体现在两个方面:一是儿童直接作用于所要学习知识的环境;二是儿童心理上的主动,表现为情感、内在动机的激发[22]。与促进思维内容的相关性中的知识情境不同,这里的情境性指向了社会情境(人文情境)。设计思维的项目主题多属于人类面临着的、急需解决的复杂问题,包括:人口的增长带来了资源的枯竭、全球变暖;经济的增长带来了社会内部的不平等、暴力;等等[23]。以上问题被定义为邪恶的问题(Wicked Problem),其显著特征在于问题中涉及多个要素且相互影响,这类问题没有标准答案,只有依靠人们对不同要素的权衡来设计最佳的解决方案,而方案的优劣取决于权衡标准,权衡标准又受到设计者的个人情感的影响。例如,斯坦福大学设计学院从“发展中国家经济水平低导致新出生婴儿体温过低死亡率高”这一社会问题出发,开展了“应用于发展中国家低成本的婴儿保温箱项目”[24]。该项目的情感性和生活性體现在:参与者进入现场,对尼泊尔乡村的居民生活进行考察,通过移情设计出解决该问题的最佳设计制品,这一制品能够在考虑居民生活贫穷、家离医院远等现状的基础之上,较好地解决其需要廉价而方便的方式为婴儿提供保暖的需求。

社会情境的生活性、情感性和社会性仅仅是激发了人们对“真善美”的追求,而有了方向和动机,如何前进,则需要设计思维的结构引领。设计思维注重思维发生的过程,通过设计思维过程引导思维结构丰富性的发生,同时,也带来了思维内涵的丰富性。设计思维结构性中的人文性表现在贯穿始终的设计思维的基本理念,包括秉承“以人文本”的设计理念、团队合作的工作方式、积极乐观的工作态度等。在已有的大量研究中,设计思维的空间、过程和活动(包括移情地图、疯狂的点子等)被看作一种创新性解决问题的方法论,其中涉及迭代思维、可视化思维、快速原型制作、打破常规重新思考等,可用于指导人们通过设计过程来解决现实问题[17]。设计制品在这个迭代的过程中得到完善,人的内在品质的丰富性在这个迭代的过程中不断发展。例如,设计思维中“及早失败”等口号被提出,失败被认为是正常并被积极接受,快速到达失败后,向下回遡失败的原因,向上抽象出新的应对策略,尽快进行新的一轮迭代设计,不断逼近最佳的设计制品生成。

设计思维所承载着的思维内涵的丰富性,不仅反映在情境和结构之中,而且还反映在情境与结构的相互交融之中。例如,设计思维的移情过程指引人们的设计秉承“以人为本”的理念,去体验他人之体验,感受他人之感受。这些贯彻始终的设计思维理念蕴含于结构之中,引导着特定情境下每一个设计环节的发生,同时,促进着思维内涵的丰富性。简而言之,情境贯穿于结构的始终,情感因素的激发主要依靠的是真实的社会情境,为人们提供进行思维的背景;在特定的背景下对正确价值观的追求,更多依靠的是结构对人们的行为的导向;正是由于人们进入到具体的生活情境、社会情境,才能够借助于设计思维的结构去激发某种情感,从而促进思维内涵的丰富性。

三、启示:设计思维发展高阶思维的特定性

随着研究的深入,人们开始对关于那种脱离实际领域开展思维教育的思想之局限性进行批评。尽管人们已经把握住了思维教育的本质,然而如何在具体的教学过程中嵌入发展高阶思维的培养,仍然是一个挑战。用设计思维发展高阶思维的特定性体现在以下两个方面:

一方面,人的发展上的特定性。设计思维作为设计者思考问题的思维方式,最早来源于“设计”领域,随着其发展已经从该领域的特定性中抽象出一般性的、灵活的方法论[25]。设计思维对高阶思维的发展中,除了体现在它作为一个系统的方法论之外,更体现在它的人文性上。教育者也对长期以来的知识教育提出了质疑,强调对人文关怀、人文精神的关注,设计思维很好地契合了这一教育诉求。

另一方面,教与学上的特定性。第一,教学目标及实现。将需要掌握的学科知能的目标嵌入项目目标之中,项目的推进伴随着项目需求的一个个达成,同时,也引领教学目标的一步步实现。第二,教学方法及过程。已有的研究中提出高阶思维的发展需要以探究式学习、发现式学习或研究式学习为依托,将高阶思维发展融入具体学习活动开展高阶学习,注重学生的认知策略、元认知策略、非策略性知识等多方面的发展,强调过程的情境、互动、可视化、支架(在模拟中反思)、问题设计,从知识共享到知识共建等内容[26]。这为高阶思维的发展提供了一定的指导,但是在明确这些思想的基础之上,具体如何操作,则需要一套更加系统的方法论指导。设计思维依附于项目展开,每一个设计的过程与活动都有可能促进思维深度的发生。第三,教学效率及效果。基于设计思维的项目化教学的效果体现在学习者的过程性设计制品之中,过程性制品的变化蕴含着学习者思维的变化过程;还体现在原型的展示环节,如果学习者能够结合所学知能,通过清晰的表达介绍自己所设计的制品并为人们所接受,那么,就意味着学习者不仅习得了相关知能,也完成了项目的制品,这种伴随成果意识的学习价值更加深刻。设计思维为教与学,为“人的发展”带来的特定价值,值得人们继续关注。

[参考文献]

[1] 皮亚杰. 发生认识论原理[M]. 王宪钿,译.北京:商务印书馆,1981:9,21-22,26.

[2] 丁东红.人类思维起源探秘——对发生认识论的再认识[J]. 理论前沿,2005(12):45-47.

[3] 洪波.个人主体·集体主体·类主体·社会主体——解读马克思的主体概念[J]. 探索,2008(4):189-192.

[4] 杜家贵.历史主体的能动性与受动性[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2001(3):36-43.

[5] 刘黎明.浅析皮亚杰的思维学习理论及其在教学上的意义[J].心理学探新,1992(3):21-23.

[6] 熊哲宏.皮亚杰理论与康德先天范畴体系研究[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2002:50,54-58,65-67.

[7] 张建兴.皮亚杰的教育心理学思想综述[J].当代教育论坛(宏观教育研究),2007(7):142-144.

[8] 林敏,孙志凤.简评皮亚杰关于反省抽象及其发展的研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2006(2):66-71.

[9] LEWIS A,SMITH D.Defining higher order thinking[J].Theory into practice,1993,32(3):131-137.

[10] 安德森.学习、教学和评估的分类学[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008:4.

[11] 蒋京川.皮亚杰晚年的“新理论”及其思考[J].心理科学进展,2005,13(3):366-371.

[12] WASON P C,JOHNSON-LAIRD P N. Psychology of reasoning:structure and content[M]. London:Batsford,1972:156.

[13] 李其维. 破解“智慧胚胎学”之谜:皮亚杰的发生认识论[M]. 武汉:湖北教育出版社,1999:63.

[14] 李艺,钟柏昌. 谈“核心素养”[J].教育研究,2015(9):17-23.

[15] 邓赐平,桑标,缪小春. 认知发展理论的沿革与新发展[J].華东师范大学学报(教育科学版),2001,19(4):53-59.

[16] BROWN T,KāTZ B.Change by design[J]. Journal of product innovation management,2011,28(3):381-383.

[17] 林琳, 沈书生. 设计思维的概念内涵与培养策略[J].现代远程教育研究,2016(6):18-25.

[18] 林琳. 基于设计思维的初中生信息技术课作品创作研究[D].南京:南京师范大学, 2017.

[19] 罗杰·马丁. 商业设计:通过设计思维构建公司持续竞争优势[M]. 李志刚,译.北京:机械工业出版社,2015:11-15.

[20] The bootcamp[DB/OL]. [2018-02-01].http://dschool.stanford.edu/use-our-methods/.

[21] 彼格斯,科利斯. 学习质量评价[M].高凌飙,张洪岩,译. 北京:人民教育出版社,2010:6-7.

[22] 梁文涛.论皮亚杰的活动教学观与素质教育[J].教育理论与实践,2000(8):46-49.

[23] UNESCO. Rethinking education: towards a global common good?[EB/OL].[2018-05-06].http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf.

[24] 汤姆·凯利,戴维·凯利.创新自信力[M].赖丽薇,译.北京:中信出版社,2014:55-61.

[25] GOLDSCHMIDT G.Design thinking:a method or a gateway into design cognition?[J]. She Ji:The journal of design,economics,and innovation,2017,3(2):107-112.

[26] 钟志贤. 促进学习者高阶思维发展的教学设计假设[J]. 电化教育研究,2004(12):21-28.

[Abstract] Piaget's genetic epistemology pushes the epistemology of structuralism to the top. One of the most important views is that there is an inherent consistency between knowledge and thinking, which is often overlooked by the academic circle. From this point of view, this paper, with the help of SOLO taxonomy theory, explains that higher-order thinking is embodied in three aspects, including the relevance of thinking content, the richness of thinking structure, and the richness of thinking connotation as well. Moreover, design thinking is naturally situational, structural, and humanistic, which meets the basic requirements for the occurrence of higher-order thinking. Therefore, design thinking is an effective way to develop higher-order thinking.

[Keywords] Design Thinking; Higher-Order Thinking; Thinking; Genetic Epistemology