社交媒体时代人肉搜索的再思考

2019-08-16李广

李广

摘 要 人肉搜索是在我国互联网环境中诞生的现象。然而,随着我国网民数量增多以及互联网逐渐普及,有关人肉搜索的研究却在逐年减少。研究者的兴趣下降是造成这一现象的主要原因。从10年间的相关研究中探寻学者们研究兴趣下降的缘由,发现研究被事件所限以及旧的概念界定难以适应新的社交媒体时代是两大关键因素。站在新的时代起点上,人肉搜索可被定义为人际传播与现代信息科技相结合的信息检索行为,在社交媒体中,可通过三层金字塔模式来对其进行识别。

关键词 人肉搜索;人际传播;互联网;社交媒体;网络暴力

中图分类号 G206 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2019)11-0077-04

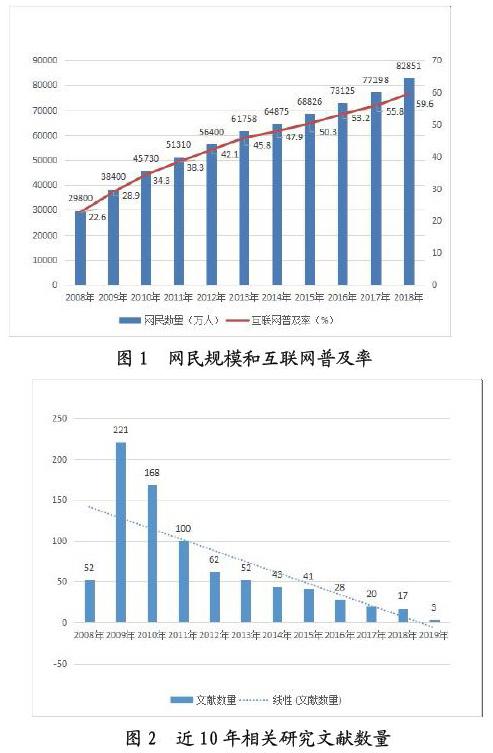

CNNIC最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模已达8.29亿,互联网普及率为59.6%,相比2017年新增网民5 653万人。从2008年到2018年,我国的网民数量一直保持稳步增长,见图1①。

伴随互联网的发展与网民数量的增多,人肉搜索事件成为了众多学者的研究材料。在中国知网中,以人肉搜索作为关键词,排除博硕、会议与报纸文献库进行检索,可搜集到文献910篇,删除其中作者名不详的文章、重复文章、用英文撰写的国内学者文章以及非学术研究的记者稿件、公告等文章后剩余807篇②。对各年份的文献数量进行统计后却发现,10年间有关人肉搜索的研究逐年减少了,见图2。

有两种可能解释这一现象的理由。其一,人肉搜索现象减少或消失了;其二,学者们对人肉搜索的兴趣逐渐下降了。

人肉搜索现象减少了吗?很显然,这是难以成立的。人肉搜索是一个在中国互联网环境下诞生的概念,起初被学者们当作网络暴力影响现实世界的行为层面的依据,被称为“网络追杀”或“网络通缉”[1-2]。在不到3亿网民的网络社区中,业已发生诸多令人瞩目的人肉搜索事件,在如今直奔9亿网民的更大规模的互联网背景下,认为人肉搜索现象正在减少或已经消失,是不合逻辑的,何况10年间,国内并未对此提出一套切实可行的规制措施。既然现象没有减少,那么学者们对人肉搜索不感兴趣的缘由便是值得探究的。

1 兴于事件,而囿于事件

在探寻学者们对人肉搜索的研究兴趣前,系统梳理10年间学者对人肉搜索的研究聚焦点是有必要的。按年份对807篇文献进行分层抽样得到200个样本③,导入中国知网进行关键词共现分析,结果显示,学者对人肉搜索的研究重点主要有两个:1)人肉搜索体现的传播学理论,如沉默的螺旋、议程设置、把关人与意见领袖;2)人肉搜索反映的法理学矛盾,如言论自由、隐私权、舆论监督。

在研究的具体论述中,学者们往往针对过去发生的一个或多个人肉搜索事件展开,从事件材料中分析人肉搜索的特征[3-6]、成因[7-12]、功能及影响[13-17]等。

早期的学者们从事件中发现了人肉搜索现象,并初步探讨其属性后,后来的学者便接着从人肉搜索出发,结合众多理论知识,对这些事件中的现象进行注解,如用传播学理论对人肉搜索事件的形成逻辑进行解释,从“沉默的螺旋”[18-20]、“议程设置”[21-22]到“意见领袖”[23-24]、“把关人”[25-26]。随着科技进步,新的媒介平台与新的现象层出不穷,但人肉搜索的研究却习惯了从过去的经典事件中展开,一定程度上与时代发生脱节。

于是,10年的人肉搜索研究,形成了一个“莫比乌斯之环”,环上记录着人肉搜索的经典事件。众多研究者对着这个环进行了反复研讨,并渐感乏味,虽积累了丰厚的研究成果,却无意间忽略了在环外,社交媒体、自媒体等新事物的出现不仅改变了我国网民的网络生活,还大大拓展了人肉搜索的可研究范围。

2 “难产”的“概念”

任何一门学科都必须有自己的研究对象和基本问题[27],要准确地锁定研究对象及问题,就要求研究者准确理解其学科概念。如果将人肉搜索当作一门“小学科”来看待,那么如何理解其概念,对如何识别其研究对象起关键作用。

最初,人肉搜索是以前文所提到的“网络追杀”或“网络通缉”这样一种带有负面倾向的面目被人们所发现的。这一时期(2006年前后),人肉搜索的内涵与网络暴力十分接近[28],青年被看作是这一行为的主体[29]。随着互联网环境的迅速变化以及研究的逐步深入,学者们发现,网络暴力涵盖的范围与“网络通缉”虽有交叉却并不重合,网络暴力必然是消极意义的,但人肉搜索却可能具有积极的一面[30],于是有的学者从国内猫扑论坛设立的“人肉搜索”板块中得到灵感,用“人肉搜索”来指代“网络通缉”,使其一定程度摆脱了隐含的负面含义,具备了被中立看待的基础。但是,总体上看,学者们仍然倾向于将这一概念归属于网络暴力[31-33]。

与网络暴力的概念混淆问题尚未被撇清,人肉搜索概念界定中的另一个麻烦接踵而至,即它的起源是论坛还是事件的疑惑。一部分学者认为,人肉搜索起源于猫扑论坛创设的“人肉搜索”版和“賞金猎人”制[34];另一部分则把2001年陈自瑶事件作为人肉搜索的滥觞[35]。换言之,前者将论坛的讨论与激励机制视为人肉搜索的根源,后者则将网友对人肉搜索事件的关注看作人肉搜索的源头。

但是,无论哪一种理解都存在着一些时代局限性。以论坛为根源,夸大了论坛对于人肉搜索的推动作用,因为互联网时刻在发展,新平台的出现总会威胁到旧平台的地位,如QQ兴起极大影响了网民的论坛交流,微博、微信的出现提供了全新的分享渠道等,可人肉搜索现象却并非仅仅活跃于某一平台之内。以事件为基础,则是造成可研究的人肉搜索事件减少的重要原因,因为这些被研究的事件往往是被大众媒介所“把关”并报道的。前美国《纽约太阳报》编辑主任约翰·博加特曾说:“狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻。”④从这个角度上看,以事件为基础,首先,会将人肉搜索的研究案例限定在一个狭小的范围内;其次,易导致结论具有明显的倾向性;最后,一旦由于某种原因,有重大影响力的媒体对这类事件的报道减少,那么可供研究的案例也就随之减少了。

總而言之,由于前述概念界定中的两大问题始终未得到真正解决,研究中所提出的概念往往被局限在几个房间内,如从网络暴力出发,将人肉搜索与网络暴力过度重合[36],既可能使人肉搜索的含义完全负面化,又可能导致网络暴力的研究范围被缩小;或是从论坛出发,将人肉搜索与网络社区或网络平台结合在一起[34,37-38],一定程度上忽略了人肉搜索背后的传播规律;或是从事件出发,将人肉搜索与某种“追踪”意义相联系[4,16],于是不得不把广大网民的在场提到一个关键位置。

值得注意的是,有学者曾使用过一个更前瞻却限于互联网发展而没有继续深挖的界定,即人肉搜索是利用现代信息科技,变传统网络信息搜索为人找人、人问人、人碰人、人挤人、人挨人的关系型网络社区活动[39]。这个界定阐明了人肉搜索背后一条虽简单却关键的逻辑,即人肉搜索更多是一个人际传播问题。

3 人肉搜索:一座基于中国人信任模式的三层金字塔

将人肉搜索看作是一种人际传播行为并不是一个新颖的发现。刘立红很早便将人肉搜索看作是一种新型的网络人际传播方式[40]。如果仅考虑其中的暴力因素,那么更早之前,彭兰在研究网络中的人际传播时便已发现,网络人际传播的匿名性会促成一种“语言暴力”[41]。但由于社交媒体尚未兴起,网民数量也不够多,学者们便没有继续对此进行探讨。

传统意义上的人际传播,是一种人与人之间的符号交互活动。囿于技术与时空,线下的人际传播十分依赖个人的交际圈范围。它虽是生活中最常见的一类传播现象,是人们获取信息、了解他人、愉悦身心等多方面需求得到满足的主要渠道,却也不可避免地存在效率低、覆盖面小等问题。

随着技术的进步,互联网的产生、网络社交平台的出现,为人际传播的效率、覆盖面等问题提供了一个有效的解决途径。十年前,论坛网页、聊天室的出现,使天南海北即使素未谋面的网友能十分方便地进行较高频率地交流,10年后,微信、微博、直播平台、短视频平台的出现与普及,更是大大提高了更大规模的网民间的符号交互效率,使许多新的人肉搜索现象随之产生,更加凸显出人肉搜索背后的人际传播特质。翟学伟教授认为,中国人的信任模式存在“放心关系—信任关系—无信任可言”的渐进式信任模式[42]。这个观点对重新认识今天的人肉搜索现象有很强的指导意义。基于此模式,人肉搜索应当呈现为一种金字塔式的排列,见图3。

塔尖是一个人最亲密的关系网,在社交媒体时代,人们能够通过网络,向自己亲密却不在身边的家人,询问另一人或事的有关信息。这种通过互联网技术手段对人的搜索,往往不会造成负面影响,信息的准确率也较高。

中间是一个人信任的社交圈,其中有着自己信任的朋友、同事、前辈或晚辈等。人们可以通过社交工具或其他网络渠道,向他们发起寻人启事,收集某一人的信息。在这一层级中,存在因关系中介点增多,而对被搜索者产生一些负面影响的问题,信息的准确率也一般。

底层是一个人所使用的所有社交工具组成的庞大交际圈,在其中,人们可以通过互联网与任何一个使用相同社交工具的陌生人的进行交流。由于对层内大部分人并不信任,在网络匿名性的环境下,他可以毫无负累地对他人进行言语攻击、隐私挖掘,无需注重那些在上两个层级的人际交往中被注重的礼节与言辞。在这一层中,人肉搜索既可以发挥巨大的正面威慑作用,又可能对被搜索者造成严重的负面影响,信息的准确率虽不高,但可能在庞大的信息流交汇中被逐渐修正。

所谓人肉搜索,实质上就是将人际传播与现代信息科技相结合的信息检索行为。“搜索引擎”“搜索活动”往往只是它某个形式的某一外在表征。它是信息时代的人们在面对庞杂的信息量时去伪存真,提高效率的信息检索方式。如陈力丹所说,人肉搜索实际上是一种信息渠道。信息时代的人们被大量的信息所淹没,但真正具有价值的信息却十分匮乏[43]。人肉搜索能够在最短的时间内揭露事实真相、给出最有价值的信息,因此极大地满足了人们个性化的信息需求。

新的互联网环境下,每一种人肉搜索,都在其复杂的关系交织而成的网中,形成了一座座立体的三层金字塔。上两层是人们独有的空间,而最底层人人共享。过去10年的研究往往聚焦于最底层中的某些具有较大影响力的事件,尤其是新闻事件,而忽略了底层中其他新现象:如网络直播兴起后,粉丝们对主播个人隐私的挖掘与分享;明星通过社交媒体自我呈现时,引发部分网民对其进行人肉搜索并曝光隐私;等等,更忽略了其他层级中的人肉搜索行为。

注释

①数据来源于CNNIC第43次《中国互联网络发展状况统计报告》。

②检索日期为2019年4月15日,具体文献总数随检索日期变化可能发生变动。

③各年份文献数量占总文献数量的比例(精确到小数点后4位)分别为:6.44%(2008),27.39%(2009),20.82%(2010),12.39%(2011),7.68%(2012),6.44%(2013),5.33%(2014),5.08%(2015),3.47%(2016),2.48%(2017),2.11%(2018),0.37%(截至2019年4月)。每一年份抽取的文献数量(四舍五入)分别为:13(2008),55(2009),42(2010),25(2011),15(2012),13(2013),11(2014),10(2015),7(2016),5(2017),4(2018),1(2019)。由于样本总数为201,因此再通过简单随机抽样排除1个样本,以满足中国知网计量可视化分析的文献数量要求。

④来自百度百科词条“人咬狗才是新闻”。

参考文献

[1]张楚.“网络通缉”:义举还是暴力?[J].人民论坛,2006(23):40-41.

[2]赖黎捷.网络暴力现象解析[J].新闻界,2007(1):129,134.

[3]李建軍,刘会强.“人肉搜索”与网络传播伦理[J].当代传播,2009(3):72-75.

[4]殷俊,杨柳.论人肉搜索的基本特性[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2010,27(4):138-141.

[5]张宝伟,韦文杰.基于长尾理论视角的人肉搜索价值分析[J].新闻爱好者,2011(20):49-50.

[6]娄梦玲,郭占锋.传播社会学视域中的“人肉搜索”现象[J].今传媒,2014,22(2):21-24.

[7]秦志希,芦何秋.论“人肉搜索”中舆论的群体极化现象[J].新闻与传播评论,2009(00):207-211,261,274-275.

[8]陈正辉.“人肉搜索”的伦理思考[J].现代传播-中国传媒大学学报,2009(5):15-19.

[9]张芹.提高网民的媒介素养 抑制人肉搜索的负面影响[J].中国广播电视学刊,2010(1):39-41.

[10]马晶晶,孙宜君.“人肉搜索”现象的成因及应对策略[J].新闻世界,2010(7):219-220.

[11]赵星,赵菡清.网络暴力犯罪及其心理成因[J].山东警察学院学报,2012,24(2):109-113.

[12]王桐.互联网中暴戾之气的形成机制分析[J].新闻传播,2015(13):40-41.

[13]刘瑶.人肉搜索:舆论监督还是网络暴力[J].青年记者,2009(26):86-87.

[14]叶雪美,李杰.网络“人肉搜索”的道德透析[J].青年探索,2009(5):43-46.

[15]王婧.“人肉搜索”侵权问题的法律思考[J].新疆社会科学,2010(5):83-86.

[16]吕敏璐,王全权.“人肉搜索”的伦理困境与超越[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2010,10(2):34-38.

[17]张珍.试论“人肉搜索”应遵循的原则[J].云南行政学院学报,2012,14(2):64-66.

[18]韩强,王琴琴,闻素霞,等.人肉搜索笔谈[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2009,30(2):61-72.

[19]尚文静.从传播学角度看“人肉搜索”[J].新闻爱好者,2011(9):76-77.

[20]严朝阳.自媒体时代“沉默的螺旋”效应探析[J].法制与社会,2015(31):159-160.

[21]苏小芳.从“人肉搜索”看议程设置理论在网络中的运用——以“林嘉祥猥亵事件”为例[J].东南传播,2009(3):20-22.

[22]米彦泽,张昊.“人肉搜索”启动原因及流程分析[J].新闻世界,2010(9):157-158.

[23]徐玉芳.人肉搜索与公众舆论监督[J].当代传播,2011(1):129-130.

[24]顾宁.虚拟世界里的群氓时代——网络“人肉搜索”之传播学解读[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2015,39(4):186-189.

[25]殷俊,孟育耀.人肉搜索与“把关人”理论的调适[J].国际新闻界,2010(2):74-78.

[26]高欢欢,吕燕茹,谢誉元.浅析网络传播中的“把关人”[J].前沿,2013(11):113-115.

[27]郭庆光.传播学教程[M].2版.北京:中国人民大学出版社,2011:1.

[28]王志强.网络暴力何时休[J].信息网络安全,2006(8):12-15.

[29]颜其松.透视虚拟时空里的“哄客”现象[J].中国青年研究,2007(6):12-15.

[30]马龙.网络暴力可变“暴”为“宝”[J].青年记者,2009(8):83-84.

[31]满洪杰.网络暴力及其法律规治[J].信息网络安全,2008(7):66-67.

[32]王满荣.网络暴力的形成机制及治理对策探究[J].兰州学刊,2009(11):148-151.

[33]都基业.“网络暴力”的成因[J].记者摇篮,2009(12):62,85.

[34]陈慧芳,郭玉锦.网络社区中的“人肉搜索”探析[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2009,11(4):5-9.

[35]马云驰,白斯木.传统道德视野下的人肉搜索[J].东岳论丛,2009(2):147-150.

[36]陈秀丽.网络暴力现象内涵及原因分析[J].成都大学学报(社会科学版),2007(5):77-79.

[37]陈志强,王艺.“网络通缉令”现象解析[J].东南传播,2008(5):56-58.

[38]张婷.从“人肉搜索”看网络暴力[J].东南传播,2009(3):16-17.

[39]殷俊.从舆论喧嚣到理性回归——对网络人肉搜索的多维研究[M].成都:四川大学出版社,2009:1-4.

[40]刘立红.“人肉搜索”导致网络暴力之成因分析[J].东南传播,2009(1):100-101.

[41]彭兰.网络中的人际传播[J].国际新闻界,2001(3):47-53.

[42]谢明.本土化与新媒介语境下的人际传播研究——第三届中国人际传播论坛综述[J].新闻界,2015(3):40-42.

[43]陈力丹.理性认识“人肉搜索”问题[J].信息网络安全,2008(10):23-25.