妊娠晚期及产后6周的盆底电生理指标分析

2019-08-16黄赛琼陈静武卉

黄赛琼,陈静,武卉

(北京华信医院/清华大学第一附属医院,北京 100016)

盆底功能障碍性疾病(pelvic floor dysfunction,PFD)是指盆底支持结构缺陷或损伤性疾病,包括尿失禁、盆腔器官脱垂、慢性盆腔疼痛等疾病,并不同程度地影响女性生活质量。盆底神经肌肉早期的功能障碍表现为肌电信号的异常,长期的病理状态超出神经肌肉代偿功能范围时才出现症状性PFD。妊娠和分娩是导致PFD的独立危险因素[1-2]。因此进行孕晚期和产后6周盆底肌电生理检测和分析更能准确认识妊娠和分娩对盆底肌的影响,同时探讨产科因素的相关性,有助于预防和治疗PFD。

一、资料与方法

1.研究对象:选择2016年11月至2017年1月于北京华信医院建档产检的单胎妊娠并且既往无PFD的女性为研究对象,患者知情同意后自愿入组。分别于妊娠晚期(妊娠36~38周)、产后(分娩后6周)进行盆底肌电值检测。其中足月阴道分娩者168例,考虑到产次为3的患者只有2例,产钳助产患者仅4例,例数较少,剔除入组,因此共162例产妇纳入研究。所有产妇均无严重内、外科并发症,无阴道流血。记录患者产科因素包括年龄、体重指数(BMI)、产次、胎儿体重,以及是否会阴侧切等。

2.盆底肌功能测定方法:采用麦澜德盆底表面肌电分析仪器测量盆底表面肌电图(sEMG),记录受试者快肌最大值、快肌上升时间、快肌恢复时间、慢肌平均值、慢肌变异数。慢肌是指I类肌纤维,以慢肌平均值(10 s持续收缩值)表示I类肌的收缩力度;变异系数提示I类肌的稳定性;快肌是指Ⅱ类肌纤维,以快肌最大值(快速收缩5次求得的平均值)表示II类肌的收缩力度;快肌上升时间和恢复时间提示II类肌的募集和去募集能力。

3.盆底肌功能参考值:盆底Glazer评估方法及参考值如下[1-2]:快肌最大值为35~45 μv;快肌上升时间为0.2 s;快肌恢复时间为0.2 s;慢肌平均值为30~35 μv;慢肌变异系数为0.2。

4.分组:将162例产妇按照我院临床经验进行分组,根据不同年龄(≥35岁、<35岁)分为高龄组(18例)和非高龄组(144例);根据不同体重指数(BMI)(≥28 kg/m2、<28 kg/m2)分为肥胖组(55例)和非肥胖组(107例);根据新生儿体重(>3 500 g、≤3 500 g)情况分为>3 500 g组(76例)和≤3 500 g(86例);根据产次(初产、经产)不同分为初产组(103例)和非初产组(59例),比较各组盆底肌电参数。

二、结果

1.一般情况:162例研究对象的平均年龄为(29.48±3.59)岁,其中18例年龄≥35岁。平均BMI为(26.92±3.10)kg/m2,平均新生儿体重(3 515.00±362.11)g;其中103例(63.6%)初产妇,59例(36.4%)经产妇;83例(51.2%)产妇进行了会阴侧切,79例(48.8%)产妇无侧切。

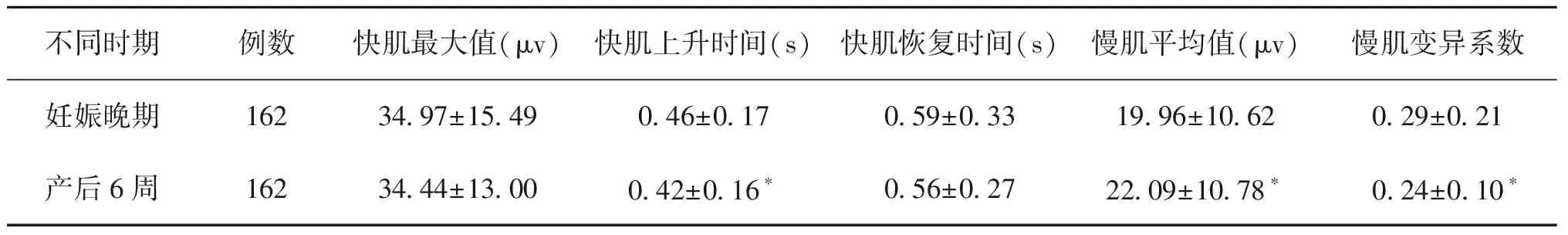

2.妊娠晚期和产后6周盆底肌电值特征:(1)妊娠晚期和产后6周盆底表面肌电值比较如表1所示。妊娠晚期和产后6周的盆底表面肌电平均值与参考值比较均有明显变化,提示两个时期的盆底功能均有不同程度的异常。(2)采用配对t检验比较妊娠晚期和产后6周盆底表面肌电值,妊娠晚期的快肌上升时间、慢肌变异系数显著高于产后6周,慢肌平均值显著低于产后6周(P<0.05),提示妊娠晚期盆底功能损伤较产后6周更严重。

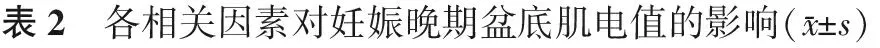

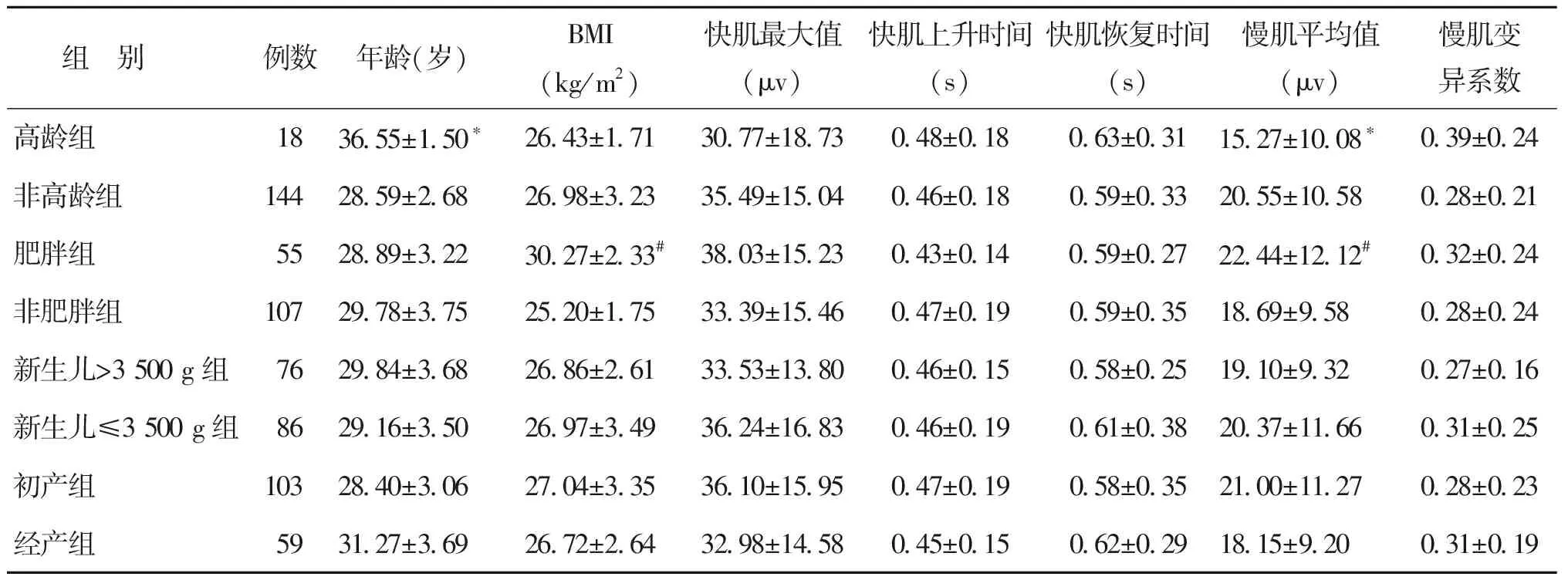

3.各相关因素对妊娠晚期盆底肌电值的影响:年龄、BMI、新生儿体重、产次对盆底功能的影响见表2,高龄组的慢肌平均值显著低于非高龄组,肥胖组的慢肌平均值显著高于非肥胖组(P<0.05)。

三、讨论

既往的研究发现妊娠和分娩是导致PFD的独立危险因素[3]。研究发现妊娠期盆底功能降低可能与孕激素、松弛素增加有关[4-5]。胶原蛋白拉伸性能的降低和含量的减少促进了盆底肌肉支持功能的下降[6]。阴道分娩过程中软产道肌周围的盆底组织极度扩张,造成盆底神经、肌肉的极度牵拉、耻骨宫颈筋膜的撕裂损伤可能导致盆底功能损伤。本研究采用麦澜德盆底表面肌电分析仪器测量妊娠晚期和产后6周的sEMG,结果显示妊娠晚期和产后6周的盆底肌电值与正常参考值比较,快肌最大值和慢肌平均值降低,快肌上升、恢复时间延长,慢肌变异系数增高,提示I类肌(慢肌)肌力下降,稳定性降低,Ⅱ类肌(快肌)肌力降低,募集和去募集能力降低,提示妊娠和分娩是盆底功能损伤的原因之一。

不同时期例数快肌最大值(μv)快肌上升时间(s)快肌恢复时间(s)慢肌平均值(μv)慢肌变异系数妊娠晚期16234.97±15.490.46±0.170.59±0.3319.96±10.620.29±0.21产后6周16234.44±13.000.42±0.16∗0.56±0.2722.09±10.78∗0.24±0.10∗

注:与妊娠晚期比较,*P<0.05

组 别 例数年龄(岁)BMI(kg/m2)快肌最大值(μv)快肌上升时间(s)快肌恢复时间(s)慢肌平均值(μv)慢肌变异系数高龄组1836.55±1.50∗26.43±1.7130.77±18.730.48±0.180.63±0.3115.27±10.08∗0.39±0.24非高龄组14428.59±2.6826.98±3.2335.49±15.040.46±0.180.59±0.3320.55±10.580.28±0.21肥胖组5528.89±3.2230.27±2.33#38.03±15.230.43±0.140.59±0.2722.44±12.12#0.32±0.24非肥胖组10729.78±3.7525.20±1.7533.39±15.460.47±0.190.59±0.3518.69±9.580.28±0.24新生儿>3 500 g组7629.84±3.6826.86±2.6133.53±13.800.46±0.150.58±0.2519.10±9.320.27±0.16新生儿≤3 500 g组8629.16±3.5026.97±3.4936.24±16.830.46±0.190.61±0.3820.37±11.660.31±0.25初产组10328.40±3.0627.04±3.3536.10±15.950.47±0.190.58±0.3521.00±11.270.28±0.23经产组5931.27±3.6926.72±2.6432.98±14.580.45±0.150.62±0.2918.15±9.200.31±0.19

注:与非高龄组比较,*P<0.05;与非肥胖组比较,#P<0.05

目前多数研究集中于观察产后的盆底肌电值,其中孙智晶等[7]的多中心大样本量研究发现约半数初产妇产后6周盆底肌电值处于受损状态。但妊娠期及分娩后盆底变化的恢复程度目前尚未完全明确。为了更准确地认识产前、产后盆底功能的变化,本研究采用配对t检验比较妊娠晚期和产后6周的盆底表面肌电值。结果显示妊娠晚期较产后的快肌上升时间更长,慢肌平均值更小,慢肌变异系数更大(P<0.05),提示产后6周盆底肌电值受损状态较妊娠期改善。也意味着孕期激素及机械作用对盆底功能的影响较阴道分娩过程中的肌肉和神经损伤对产后6周的影响更大。Str-Jensen等[8]研究发现肛提肌产后逐渐恢复,其恢复时间大多发生在产后6月,最多不会持续1年。

慢肌的肌力下降和变异系数增大超过0.2,容易引发压力性尿失禁、盆腔器官脱垂、排便功能障碍等疾病[1]。本研究结果显示妊娠晚期较产后的慢肌平均值更小,慢肌变异系数更大(P<0.05),提示妊娠晚期可能较产后更容易发生压力性尿失禁等盆底功能障碍疾病。这与我国的一项多中心前瞻性研究结论相似,它显示初产妇孕晚期、产后6周和产后6个月的尿失禁发生率分别是26.7%、9.5%和6.8%[9]。Sangsawang等[10]发现孕晚期进行盆底肌肉锻炼(PFME)可以有效减轻孕期尿失禁的严重程度,并可以预防压力性尿失禁发生。周卫阳等[11]研究发现在低危妊娠女性孕18~19周进行生物反馈训练可增强盆底肌肉的肌电活动,提示盆底肌肉训练可能在预防尿失禁中起到积极作用。患者盆底神经肌肉早期的功能障碍表现为肌电信号的异常,也就是出现压力性尿失禁的临床症状之前已经出现盆底表面肌电值改变。故孕期盆底表面肌电值异常的孕妇可以根据具体数值制定个体化方案,有利于有效预防和治疗孕期及产后压力性尿失禁,改善孕产妇的生活质量。同时本研究产后6周的慢肌平均值降低、慢肌变异系数上升,提示产后盆底功能降低,所以产后盆底康复也是必要的。马喆等[12]研究提出产后早期不同时间段开始进行盆底个体化康复治疗,均可以显著提高盆底肌力。

另外,本研究中配对t检验结果显示妊娠晚期和产后6周的快肌最大值比较无显著性差异(P>0.05),该结果与巴西的1项关于孕期和产后盆底肌力分析的研究结果[13]一致。但本研究采用盆底肌电值检测显示妊娠晚期与产后的快肌上升时间、慢肌平均值、慢肌变异系数比较有显著性差异(P<0.05),提示盆底肌电值检测可能可以更全面和确切地反映盆底肌功能。

明确影响盆底功能的产科因素有助于预防妊娠造成的PFD。目前多数研究聚焦于产科因素对产后盆底肌损伤的影响。秦秀云等[14]的大样本量研究发现分娩方式、胎儿体重和产次对盆底功能有明显影响。杨晓清等[15]研究发现阴道分娩后盆底肌力受损的高危因素为胎儿体重,其余产科因素如孕妇BMI、侧切等均无明显影响。为了探讨影响妊娠期盆底功能的产科因素,本研究按照年龄、BMI、新生儿体重、产次进行分组,比较各组盆底肌电值的均值,结果显示按照新生儿体重、产次分组后盆底肌电值的差异无统计学意义(P>0.05);但高龄(≥35岁)女性的孕晚期慢肌平均值较非高龄(<35岁)女性低(P<0.05),提示高龄女性慢肌肌力更低,盆底功能更差。同样薛雅红等[16]研究提示随着年龄增长,持续收缩时收缩波幅(慢肌平均值)下降。本研究结果还显示肥胖女性孕晚期慢肌平均值较非肥胖高(P<0.05),提示肥胖女性妊娠晚期慢肌肌力更高。与之前Caroci等[13]的研究结果类似,他们发现孕产妇BMI和新生儿体重的交互作用对妊娠期盆底肌力有显著性影响,且肥胖女性合并新生儿体重大于3 500 g的产妇盆底肌力大于标准体重女性合并新生儿体重大于3 500 g者,可能是当胎儿体重大于3 500 g时脂肪组织对妊娠期机械性压力的缓冲有保护盆底肌肉的作用。另外可能与脂肪来源干细胞增殖和分化成成纤维细胞合成I、Ⅲ型胶原蛋白有关。I型胶原蛋白与盆底的支撑作用有关,Ⅲ型胶原与盆底的弹性能力有关[17]。但是Metz等[18]报道孕妇BMI大于25 kg/m2是盆底受损的危险因素。对于这些不尽一致的观点,后期仍需要更大样本量的研究加以验证,以进一步明确孕期BMI对妊娠晚期盆底功能的影响。

综上所述,妊娠和分娩是影响盆底肌功能的因素之一,妊娠晚期盆底功能较产后6周更差;年龄和BMI对妊娠晚期盆底功能有一定影响,孕期合理增重可能会减少PFD发生。但相关观点目前仍存在争议,期待进一步的研究加以探讨。