小学生数学理智感的三维培养体系实践研究

2019-08-07马骏

马骏

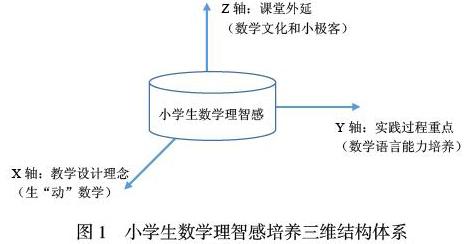

摘 要:小学生数学理智感对学生的学习具有引导、定向、激励和强化的积极作用,直接影响着学生对数学教学活动的参与及内化,是教学成功的催化剂。对此,笔者以“生”动数学为教学理念(x轴),以数学语言的培养为实践要点(y轴),创建丰富的课外资源为延伸平台(z轴),构建了三维一体的理智感培养体系,并结合具体课例和评价表来说明其指导意义。

关键词:数学理智感 三维培养体系 教学理念 实践要点 课外延伸

小学数学担负着个体数学学习启蒙和奠基的作用,数学教学活动不仅是认知的活动,也是一种情感活动。特别是数学所具有的思辨性、抽象性、逻辑性的学科性质,更需要教师注重情感中理智感的培养。它能够激励学生的学习热情、提高学习效率,并且引导学生以客观、理智、反思的态度,对待日常的学习和生活。所以在小学数学实践教学中,构建立体化、可行性的理智感培养体系,具备理论和实际应用的双重价值。

一、概念界定

为了构建数学理智感的培养体系,首先应该对其核心概念进行界定。数学理智感作为数学情感中的重要组成,是人们在数学活动的过程中所产生的一种情感体验,它与人的求知欲、好奇心、自豪感、质疑精神、解决问题的需要满足与否联系在一起,它在人的数学活动过程中产生和发展起来,又反过来推动人对数学活动认识的进一步深化[1]。

为了符合小学数学的学段特点,笔者查阅了全日制义务教育《数学课程标准(2011年版)》,分析研读了课程目标的总体目标和第一、第二学段的情感与态度目标,将其中与理智感有关的词汇归纳为:好奇心和求知欲、意志、自信心、实事求是、质疑、热情、积极实践、勇于创新、合理判断、主动参与。同时,结合赣南师范学院邱仰霖教授的观点,可进一步将数学理智感分为以下三个维度[2]:

①积极形态(包括求知欲、好奇心、进取心、求新欲、求是感、创造欲);

②中性形态(包括怀疑感、困惑感、惊讶感、幽默感与讽刺感、苦闷感、懊悔感);

③消极形态(包括自满、固执、保守和偏见、迷信、邪说)。

综上所述,笔者将小学生数学理智感定义为:在小学阶段的数学活动中,学生依据其生理和心理特点所产生一种动态的情感体验,既包含了喜悦、求知欲等满足理智感需要的积极情感,又有疑惑、惊讶等中性情感,还涵盖了与理智感的需要形成对立的消极情感,三种情感形态既可以同时存在,又可互相转换。

二、理智感培养体系的构建

依据理智感的定义可以看出,作为一种情感体验,它产生于数学活动当中。因此培养数学理智感,最先考虑的是如何激发学生参与数学活动的愿望,并能够有效利用中性情感,排除消极情感的干扰;同时在实际教学中,学生通常是以数学语言的形式来交流和互动,所以需将实践的要点聚焦于数学语言能力的培養;最后,为了维持学生的情感持续性,激发潜在的积极因素,还应该充分利用课外时间,搭建延伸平台。因此,笔者构建了如下三维培养体系:

1.以“生”动数学为教学理念

剖析理智感的核心概念,可以看出:作为数学教师,想要培养学生的数学理智感,首先要在教学理念方面,凸显学生的参与性、自主性、反思性。力求以生“动”来促学,引导学生树立“主动”的学习态度,根据学科特点和课堂安排,养成“律动”的学习习惯,最终达成学有所得、学有所悟的“触动”效果。

2.以“数学语言”的培养为实践要点

数学语言是数学核心能力之一,由口头语言(Speaking Mathematically)和书写语言构成(Writing Mathematically)[3]。培养学生的数学语言能力,也是实践“生”动数学理念的重要推手。在小学数学教学工作中,一方面,数学语言作为数学教师的基本教学工具,便于教师掌握、使用和监控,另一方面,数学语言在课堂中使用频率高,对学生影响大,也是学生表达其数学思想,获得成就感最常见的途径。通过数学语言的表达,能够让学生整理自己的思路,锻炼语言表达能力,获得相应的展示和成就机会,让学生的情感“动”起来,拓宽学生对于数学学科的理智感深度。

3.丰富课堂外延,扩展知识广度

想要提升学生的数学理智感水平,就需要搭建一个为学生的好奇心、求知欲的发展提供广阔空间的平台。笔者利用工作单位开展数学文化课的契机,以数学文化课为窗口,向学生介绍课本以外的趣味、广博的数学知识,扩展学生的数学视野。再结合笔者的编程特长,根据儿童心理特点,参与创建了儿童编程网站“小极客”,免费提供给学生,帮助他们认识了解计算机编程思想,领略数学思维的奥妙。

综合以上三点,笔者在工作中构建了以生“动”数学为教学理念(X轴),数学语言的培养为课堂实践重点(Y轴),数学文化课和小极客网站为课堂外延(Z轴)的小学生数学理智感培养体系。其中X轴和Y轴共同组成了培养体系的基面,再配合Z轴,完善了整个体系的立体化结构。

三、三维结构体系的实践指导

教学实践是检验和升华理论最佳的舞台,作为一名小学数学教师,笔者充分利用现有教学资源,以理智感培养三维结构体系为指引,针对性的设计了一系列的课例和教案,并开展了相应的教学研究工作。

1.生“动”数学理念下的课堂设计

为了实现“生”动数学理念,笔者围绕“主动”、“律动”、“触动”三个关键词,设计了相应的教学课例。

关键词1“主动”

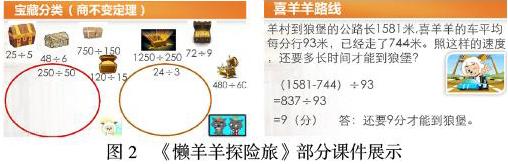

“主动”强调的是激发学生学习数学的热情和兴趣,在参与式教学和体验式教学思路的引领下,笔者在课堂中积极融入了游戏化元素。例如:在西师版四年级上册数学第七单元《三位数除以两位数的除法》的复习课上,笔者设计了《懒羊羊探险旅》的主题,并安排了5个关卡:①探索藏宝图,用条块遮掩航海图,通过学生的口算和估算,逐步消除上面的遮掩物,即给学生神秘感又锻炼了他们的口算和估算能力;②打开密室之门,就是让学生根据密室门的提示,用除法计算相应的结果;③宝藏分类,根据商不变定理,将带有标签的箱子进行分类;④营救人员选拔赛,考察学生三位数除以两位数的基本运算;⑤喜羊羊的路线图,以情景引入的形式,复习行程问题。

关键词2“律动”

小学生数学理智感的培养,不仅要调动他们天性中“动”的天分,而且适时的要将这种“动”转换为“静”下来思考的内驱力,要设计出有活动、有思考、有辨析的“律动”课堂。

笔者在执教《相交与垂直》的公开课中,尝试完全利用学生的课堂生成来组织教学,放弃传统的PPT课件支持。先让学生将眼前水平摆放的白纸,想象成为可以无限延伸的平面,在平面上出现两条直线,请学生们设想一下,这两条直线可能会有哪些位置关系?在白纸上试着画出你所能想到的情形。通过这个活动作为引入,锻炼学生的几何想象能力,根据“动脑”的结果,引导学生“动手”来随机产生各种位置关系。再由学生进行作品的汇集展示,让孩子们“心静”下来,分析思考两条直线的位置关系究竟有几种,并以学生作品中,出现最多的相交作为首先学习的内容。接着再让学生根据两条直线夹角的“动态”变化,来总结现象、抛出问题,引导学生归纳相交与垂直的关系。整个课堂设计动静结合,动手和动脑环节配合相得益彰。

关键词3“触动”

数学理智感也强调学生进取、谦虚、开放等优秀品质的塑造。教师可以在课堂教学中,有效的渗入理智感积极形态的内容。在学习《线段射线直线》这一部分内容时,笔者曾结合这三种图形的自身特点,向学生寄语:希望同学们可以像直线一样,让自己在课内和课外全面发展、不断进取;也能像射线一样,找出并培养自己的一种特长;更要像线段一样,做事有始有终。

经过笔者将近一个学年的教学,家长普遍反应学生对于数学学科的兴趣有了明显的提高,学生的自我探究精神、质疑精神也得到了提升,同时更注重兼听他人的想法,反思改善自己。

2.学生数学语言能力的培养

数学语言是学生表达内心数学理智感的重要媒介,数学语言的交流也是教学活动的主要组成,关注学生的数学语言发展,会更好的促进和激发学生“动”起来的能力和热情。为了更好的了解课堂中学生数学语言的使用水平,明确培养的方法策略,笔者借鉴了美国教育学家哈富得-艾克斯等(Hufferd?Ackles,Fuson & Sherin,2004)制定的关于课堂数学语言交流的评价框架表,并结合自身的教学实践,制定了如下的学生数学语言能力培养思路[4]:

(1)以问题的提出、解释数学思维的过程、数学观念的来源、数学学习的责任四个维度,来着手考察和培养学生的数学语言交流水平;

(2)注重培养学生提问和解释数学思维过程中的自主性、探究性和开放性,鼓励学生质疑,并描述自己的思维过程和方法策略。引导学生发表自己的数学观点,并自觉比较辨析,树立评价者和参与者意识,得出正确的数学观念,在整个参与的过程中,强化其数学学习的责任感;

(3)强调数学语言的严谨性,鼓励学生学会用数学语言来描述自身或同伴的想法,让学生在数学语言的交流过程中,获得自信和进步。

教师可以参考以上内容,进行数学语言课堂运用的自评或他评,并以此来发现不足、进行改进。以便更好的实现数学语言的桥梁作用,串联起学生的知识学习与情感体验。

3.搭建数学课堂外延平台

对于小学生数学理智感的培养,教师也可以巧妙搭建延伸平台,让学生见识到数学的“另一面精彩”,营造出全方位的数学学习氛围。

数学文化课的丰富内涵,为学生提供了多样的数学视角。笔者也积极搜集资料,设计了《初识博弈论》,带领学生感受囚徒困境的数学模型,通过博弈论学习,由学生自己总结出:如果每个人都只遵循自己的利益,结果是全体人都遭殃。

根据学生喜爱的动画片《名侦探柯南》,笔者还构思了《数学小神探》一课,安排了三个案件,以侦探断案的方式,分别考察学生对于容斥问题、优选法和追及问题的认识和解决能力。

为了拓展学生的学科认识,笔者还研读资料,将数学与文学结合一起,试讲了一堂《数学与文学》,分别将诗歌中的数学、小说中的数学、楹联与数学的关系进行讲解,并总结出数学与文学的相同点,即:需要丰富的想象力、都有对美的追求、都讲求文字的精炼、以创造为本质。

结语

英国著名的教育学家,伯明翰城市大学艾伦教授在其所著的Teaching withe motional intelligence中写到:一个优秀的教育着应该充分意识到学习过程中,情感对于学习动力的激发和对学习成绩的推进作用[5]。理智感作为数学情感教育的核心内容,肩负着激发学生学习动力、提升数学素养、引领求真精神的重要作用。以“生”动数学为教学理念,关注课堂上学生数学语言能力的培养,搭建课外知识平台,是笔者以教学实践为基础,依据情感理论探索建立的三维结构理智感培养体系。笔者也会在未来的教学工作中,进一步完善和拓展自己的研究内容。

参考文献

[1]中国百科网.理智感[EB/OL].http://www.chinabaike. com/article/baike/1002/2008/200805161494485.html.

[2]邱仰霖.理智感[J].江西教育科研,1985(02):23-26.

[3]Pimm D.Speaking Mathematically—Communication in Mathematics Classroom[M].Routledge,1987.

[4]黃荣金,李业平.数学课堂教学研究[M].上海:上海教育出版社,2010:91-93.

[5]Alan Mortiboys. Teaching with Emotional Intelligence: A Step-By-Step Guide for Higher and Further Education Professionals[M].London:Routledge,2011-3-4.