颏下岛状肌皮瓣在舌癌术后组织缺损重建中的应用

2019-07-30赖应龙何冰勇黄琴秀卢河生

赖应龙,何冰勇,黄琴秀,卢河生

(肇庆市第二人民医院口腔科,广东 肇庆 526040)

舌癌是常见于口腔颌面部的恶性肿瘤,其多为鳞状细胞癌,多发于舌前2/3部位,且男性发病率高于女性,以手术为主的综合性治疗是临床常用治疗手段,行原发病灶切除及颈部淋巴结清扫术具有显著临床效果,然而手术根治切除术后形成的舌组织缺损严重影响患者的发音、吞咽等功能,给患者的生活质量及身心健康带来一定负担,因此舌功能以及良好形态的重建,一直以来也是口腔颌面外科关注的热点问题[1]。术后修复舌缺损的方式较多,带蒂肌皮瓣、游离组织瓣移植均是临床常用舌缺损的修复手段,但也各有利弊,游离组织瓣移植操作较为繁琐复杂,对仪器设备要求较高,限制其在各医院的广泛运用,且由于需开辟额外手术区而具有较大创伤性;带蒂肌皮瓣因具有营养丰富、组织量充足、成活率高等优势受到临床的青睐与重视,但也有部分带蒂组织瓣因臃肿肥厚、塑形差、肌蒂粗长以及转移路径过远等原因,造成手术操作难度大、手术创伤性强[2]。近年来,颏下岛状肌皮瓣在口腔颌面部外科中广泛运用,且对于缺损组织的修复具有满意效果[3]。本研究通过比较颏下岛状肌皮瓣与前臂皮瓣在舌癌术后组织缺损修复中的临床效果,进一步探讨颏下岛状肌皮瓣在组织重建修复中的应用价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月至2017年1月肇庆市第二人民医院收治的60例舌癌术后组织缺损患者为研究对象,按修复术式不同分为颏下岛状肌皮瓣组(观察组)和前臂皮瓣组(对照组)。观察组30例,男21例,女9例;年龄40~68岁,平均(49.16±5.68)岁;发病至就诊时间1~8个月,平均(3.89±1.09)个月;其中左半侧舌16例,右半侧舌14例;病变侵入口底者8例;TNM分期:T3N0M0 12例,T4N0M0 13例,T4N1M0 5例。对照组30例,男22例,女8例;年龄40~68岁,平均(49.09±5.57)岁;发病至就诊时间1~8个月,平均(3.91±1.11)个月;其中左半侧舌15例,右半侧舌15例;病变侵入口底者7例;TNM分期:T3N0M0 11例,T4N0M0 13例,T4N1M0 6例。2组患者的一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择标准

1)纳入标准:病理诊断均为鳞状细胞癌;所有患者术前均行CT扫描,未见下颌骨受癌肿侵润情况;所有患者于术前辅助检查均未发现病灶远处转移或颈部转移;病例资料完整;所有患者均对本研究知情,并同意将病例资料用于本研究。2)排除标准:近期内接受过其他修复治疗;机体其他部位恶性肿瘤;急性感染;先天遗传性疾病;精神疾病;心、肝、肾等重要器官严重功能不全或障碍。

1.3 治疗方法

观察组舌癌术后组织缺损采用颏下岛状肌皮瓣修复。患者行全身麻醉,取仰卧位,由皮瓣下缘依照切口划线依次切开皮肤、皮下组织、颈阔肌,沿下颌下腺、下颌舌骨肌、二腹肌表面分离皮瓣并向上解剖,找到分离面神经下颌缘支并加以保护;找到并解剖面动脉,顺沿此动脉找到颏下动脉,并结扎、离断通往颌下腺、二腹肌、下颌舌骨肌的血管分支。游离蒂部,将制好的带蒂皮瓣经口底、下颌骨内侧送入口腔与舌体对位缝合,修复舌体缺损。

对照组舌癌术后组织缺损采用前臂皮瓣修复。将皮瓣的桡动脉、桡静脉、头静脉分别与左侧颌外动脉、颈外静脉两根分支吻合,应用肝素生理盐水冲洗吻合口,帮助提高术野清晰度及防止血液凝固。应用8-0薇乔线缝合血管,可先吻合静脉后再吻合动脉,吻合好后检查吻合口无渗血及吻合后静脉回流情况。将皮瓣与口底切口对位间断缝合,注意血管蒂不能扭转、折叠等。在口底及左颈各放入负压引流管一根,皮瓣处可放置胶片引流。

1.4 观察指标

比较2组皮瓣存活情况、手术时间、术中出血量等;术后随访6个月,比较2组患者吞咽功能、语言能力、舌体活动度、咀嚼能力等舌功能恢复情况及并发症发生情况。

1.5 统计学方法

本次所有研究数据均录入EXCEL表格建立数据库,并导入SPSS20.0统计学软件进行数据处理分析,手术时间与术中出血量等计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验;皮瓣存活情况、舌功能恢复情况以及并发症发生情况等计数资料以百分率表示,比较采用卡方检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 皮瓣存活情况

观察组30例患者中,有2例患者出现皮瓣远端部分坏死,伤口延迟愈合,另有1例患者发生皮岛坏死,但行清创后发现肌瓣血运良好,该组皮瓣存活率为93.33%(28/30);对照组30例患者均行全厚皮片移植,前臂局部遗留手术瘢痕,其中1例患者由于静脉血栓出现术后皮瓣坏死,最终经抢救无效去除,该组皮瓣移植存活率为96.67%(29/30)。2组皮瓣存活率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 手术情况

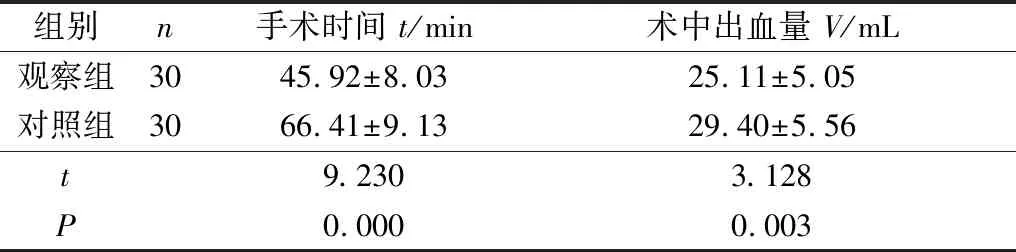

观察组手术时间较对照组显著缩短,术中出血量较对照组显著减少,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

组别n手术时间 t/min术中出血量 V/mL观察组3045.92±8.0325.11±5.05对照组3066.41±9.1329.40±5.56t9.2303.128P0.0000.003

2.3 舌功能恢复情况

随访期间,2组患者皮瓣色泽正常、黏膜良好、舌外形基本恢复满意,大部分患者的舌功能逐步恢复。2组患者术后吞咽功能、语言能力、舌体活动度、咀嚼能力等舌功能恢复情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.4 并发症情况

观察组术后并发症发生率为6.67%,对照组为13.33%,2组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 2组术后舌功能恢复情况比较 例

表3 2组术后并发症比较 例

#P=0.667(χ2=0.185)与对照组比较。

3 讨论

舌癌的发病率虽较低,仅为(0.4~0.6)/10万,但却占口腔恶性肿瘤的30%~50%[4],且相关流行病学调查[1]资料显示,女性患者的比例也呈现逐渐上升趋势,发病年龄亦趋于年轻化。临床多采用以手术为主的多科学综合治疗,然而舌癌根治术后造成的舌体缺损,不仅直接影响患者的吞咽、咀嚼以及语言等功能,还会造成患者严重的心理负担,其生活质量受到严重干扰。由于发病率趋于增多的青年及女性患者,对术后康复效果及美观要求也越来越高,因此舌癌术后功能康复、修复重建、外形美观,以提高生存质量已成为衡量舌癌质量效果的重要指标。

前臂皮瓣修复术作为目前临床应用最广泛的薄型皮瓣,具有如下优势:皮瓣厚度适中,不易显臃肿;血管不易变异;满足血管吻合要求;皮瓣离舌癌病灶区较远,利于医生手术操作;血运丰富,具有较强的抗感染能力。其已成为舌缺损修复最常用的皮瓣之一,然而前臂皮瓣修复术仍具有易遗留瘢痕,发生握拳无力、大拇指及腕侧皮肤麻木等并发症以及缺损修复效果不佳等不足。颏下岛状皮瓣是一种带蒂皮瓣,其在头颈部肿瘤切除术后修复的运用日益增多,并显示以下优势:操作简单,手术时间短、术中出血量少,对于体质较差患者尤为适用;技术难度低,易于在各医院推广普及;血供丰富;易于修复,不需额为修补,可提供一定外形美观需求;不需吻合血管,有效降低静脉危象的发生。虽然颏下岛状皮瓣具有颈部淋巴转移受限、过大缺损运用受限、男性毛发生长受限等缺陷,但其仍是口腔颌面部修复术中较为有效的手段。林勇等[5]认为,口腔癌术后缺损运用颏下岛状皮瓣行同期修复,可明显缩短手术时间,减少术中出血量,且皮瓣存活率较高,效果显著。

本研究结果显示,颏下岛状皮瓣与前臂皮瓣修复术的皮瓣存活率分别为93.33%和96.67%,颏下岛状肌皮瓣组的并发症发生率为6.67%,前臂皮瓣组的并发症发生率为13.33%,2组比较差异无统计学意义(P>0.05);但颏下岛状皮瓣组有2例患者出现皮瓣远端部分坏死,1例患者发生皮岛坏死,猜测可能与过度分离皮瓣血管蒂而引发血管痉挛有关,提示伴有颈部淋巴结转移的舌癌患者应慎重选择颏下岛状皮瓣,宜选用前臂皮瓣修复。而前臂皮瓣组患者均行全厚皮片移植,前臂局部遗留手术瘢痕,提示对于外观需求更高的患者,颏下岛状肌皮瓣为更佳选择,其中1例患者由于静脉血栓出现术后皮瓣坏死,最终经抢救无效去除,考虑与静脉血栓形成引发血管危象有关,因此术后应密切监测并及时处理;本研究结果还显示,颏下岛状皮瓣组的手术时间与术中出血量显著小于前臂皮瓣,提示颏下岛状皮瓣的创伤更小,操作简便,易于各基层医院推广使用;在术后舌功能恢复方面,患者皮瓣色泽正常、黏膜良好、舌外形基本恢复满意,大部分患者的舌功能逐步恢复,2组患者术后吞咽功能、语言能力、舌体活动度、咀嚼能力等舌功能恢复情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明2组患者皮瓣修复后康复情况相近。

综上所述,颏下岛状肌皮瓣与前臂皮瓣在舌癌术后组织缺损修复中具有相近的康复效果,且颏下岛状肌皮瓣具有操作简单、创伤小、出血少、用时短等优势,适用于不具备显微外科技术的基层医院及外形美观要求较高的患者。