“循环发现教学法”

——以《商业品牌案例分析》课程应用为例

2019-07-30刘双花李海华

刘双花,李海华

(1.北京交通大学,北京 100044;2.温州商学院,温州 325035)

国内高等院校设计专业的本科教育,通常以培养学生设计实践能力为重点,因而实践类课程的比重远大于理论类课程。案例教学作为理论课程中的重要形式,可分为实践类课程中的部分理论学时(如《标志设计》等课程中经典案例分析)和独立的理论课程(如《商业品牌案例分析》)两种形式。目前,案例教学采用的主要教学形式是将学生分组考察或调研,经小组讨论后集中汇报。然而,仅凭一到两次的正式汇报,师生间的交流互动仍是“闭合式”的,不利于深度挖掘研究案例。因此,本研究要解决的核心问题是,如何引导学生主动探求案例视觉表象背后的历史文化和设计理论?

一、“循环发现教学法”(简称“循环发现法”)理论基础和内涵

20世纪60年代心理学家杰罗姆·布鲁纳提出“发现教学法”①(简称“发现法”)。“发现法”以发展学生创造性思维能力为主要目的,由教师提出问题,学生按自己的方式组织材料探究原理或规律。以往,“发现法”主要用于中小学课程教学,近年逐渐引入高等物理和政治课程中,设计教育中尚未见到。但实际上,以问题引导学生主动探究规律的特点,对培养设计所需的创造性思维颇具益处,与当代设计更加注重问题意识的趋势亦不谋而合。

在“发现法”基础上,“循环发现法”导入“循环”②模式。具体做法为,将课程分为“提出问题”和“阐释问题”两个阶段,第一阶段,学生针对所研究案例查阅资料,而后循环汇报直至提出“有效问题”,进而针对所提问题逐层深入地搜寻材料,最终有机整合材料作出清晰阐释,完成第二阶段。

二、《商业品牌案例分析》课程应用

(一)课程介绍

《商业品牌案例分析》是北京交通大学建筑与艺术学院的一门专业必选课,属于理论类课程,总48学时,针对视觉传达设计专业二、三年级学生。课程主要教学目的是让学生了解经典品牌案例的历史、文化及视觉,掌握品牌相关的规律性知识,最终的作业形式为研究论文。

(二)课堂组织

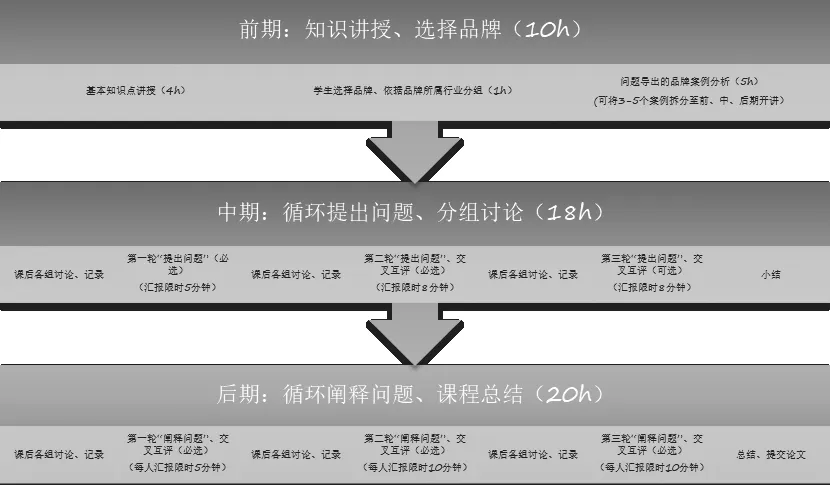

将课程划分为三个阶段,包括“前期:知识讲授、选择品牌”“中期:循环提出问题、分组讨论”和“后期:循环阐释问题、课程总结”,具体学时和过程分布见图1。

> 图1

1.前期:知识讲授、选择品牌(10学时)

(1)问题导入式的知识讲授

知识讲授可分为基本知识点和案例分析两部分。第一堂课上,学生需要了解品牌基本知识,教师可以从一些问题入手引发讨论,如品牌是什么?有什么特点?品牌是怎样产生的?有何作用?我们熟悉的商业品牌有哪些……通过对这一系列启发式问题的讨论,引出关于商业品牌的历史、特点、作用等知识点的讲授。

案例分析部分内容为精讲4-6个由问题引出的品牌经典案例,如“为什么苹果总能引领潮流?”③“维珍品牌为何能多元延伸而不死,还保持人格化活力?”④“为什么征服世界的饮料是可口可乐而不是芬达?”⑤等。其中2-4个的案例讲授安排在课堂前期,剩余2个案例分别安排入中、后期课堂,以在课程各阶段起到示范作用。这些问题来源于互联网热门文章,问题具体生动、针对性强,能激发学生的好奇心。

这些热门文章之于教学的价值在于为学生提供提问和解答的思路。教师在备课中需在把握原文问题主线的基础上,丰富与本专业相关的图文资料,把握品牌历史文化与视觉设计的关系。如果把品牌比作一座冰山,作为视觉符号出现的设计好比水面冰山一角,设计专业学生既要重点理解这一角,更要认识水下巨大冰山及其与一角的关系,才能避免从品牌当中抽离出视觉部分孤立赏析的做法,摆脱空洞、形式主义地理解品牌的桎梏。

此外,为使学生有意识地跟进各个环节,教师应在第一堂课上向学生说明各个环节的目标、任务、考核标准等课程计划,并制作成清晰的任务表发放给学生。

(2)品牌选择与分组

基本知识点讲授之后是学生品牌选择环节。课堂上安排15-20分钟供学生查阅资料,每位学生挑选2个以上的备选品牌并陈述理由,最终讨论确定其中一个。品牌选取的原则包括:①具有一定典型性和知名度;②至少经营五年以上;③学生自身兴趣优先,不限品牌国界、行业与新旧;④所有选择尽量避免重复。

通常,选取品牌大致覆盖食品、体育、日用、服饰、电子科技、重工业、影视等行业,教师可以根据品牌所属行业将学生进行分组。学生课后进一步针对性地查阅资料,并尝试提出有效问题;此外,每位同学在班级汇报前需要至少在小组内汇报和讨论一次,并做好记录。

2.中期:循环提出问题、分组讨论(18课时)

(1)第一轮“提出问题”汇报及小结

第一轮汇报每位学生限时5分钟,要求依照逻辑组织好材料进行汇报,而后全班一起讨论改进方案。学生在汇报中会出现三类情形:

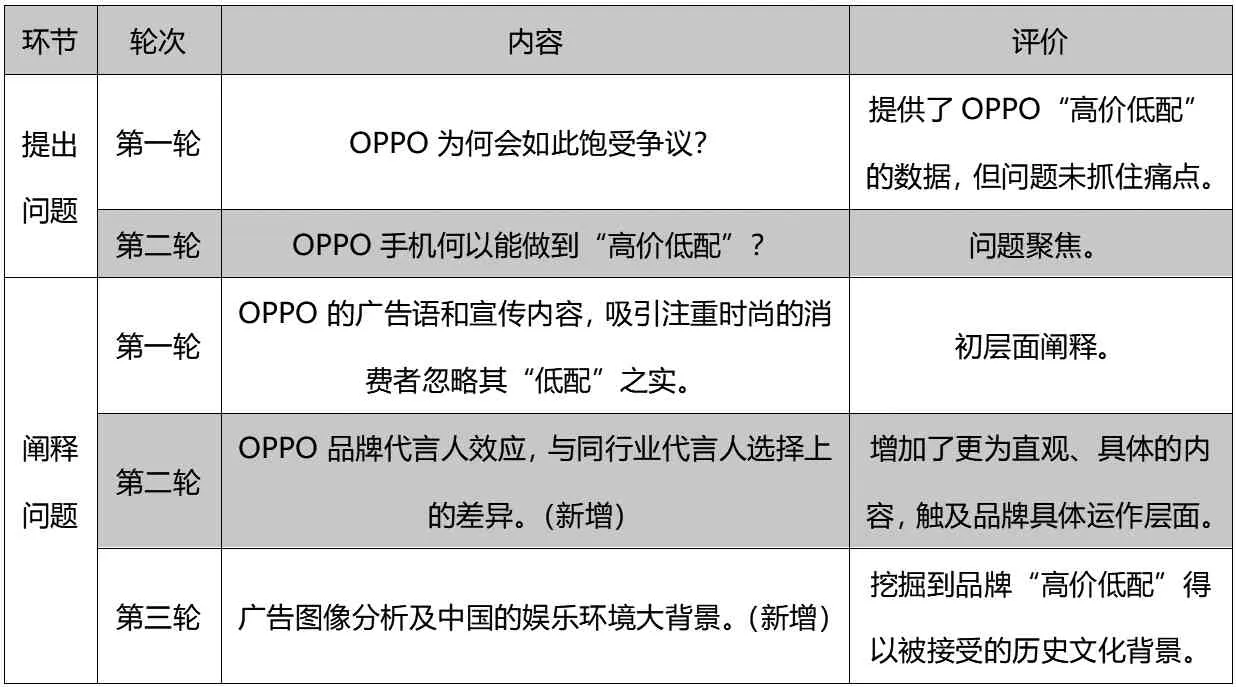

第一类汇报基本接近“有效问题”,材料组织相对紧凑,但逻辑缺乏严谨。如学生A发现“滋源”虽然起步较晚销售量却居前,提出的问题是“滋源是如何获得成功的?”学生B在提供OPPO手机品牌“低配高价”的证据材料后,提出的问题是“OPPO手机为何会如此饱受争议?”这类问题适当引导便可完善,如第一个问题可改为“滋源是如何成为洗护行业黑马的?”并补充能证明滋源起步晚却赶超其他老牌洗护品牌的数据;第二个问题突出OPPO“低配高价”的反常现象,修改为“OPPO何以做到‘低配高价’”,并着重收集OPPO较之同行业其他品牌在配置和销售上存在反差的数据。

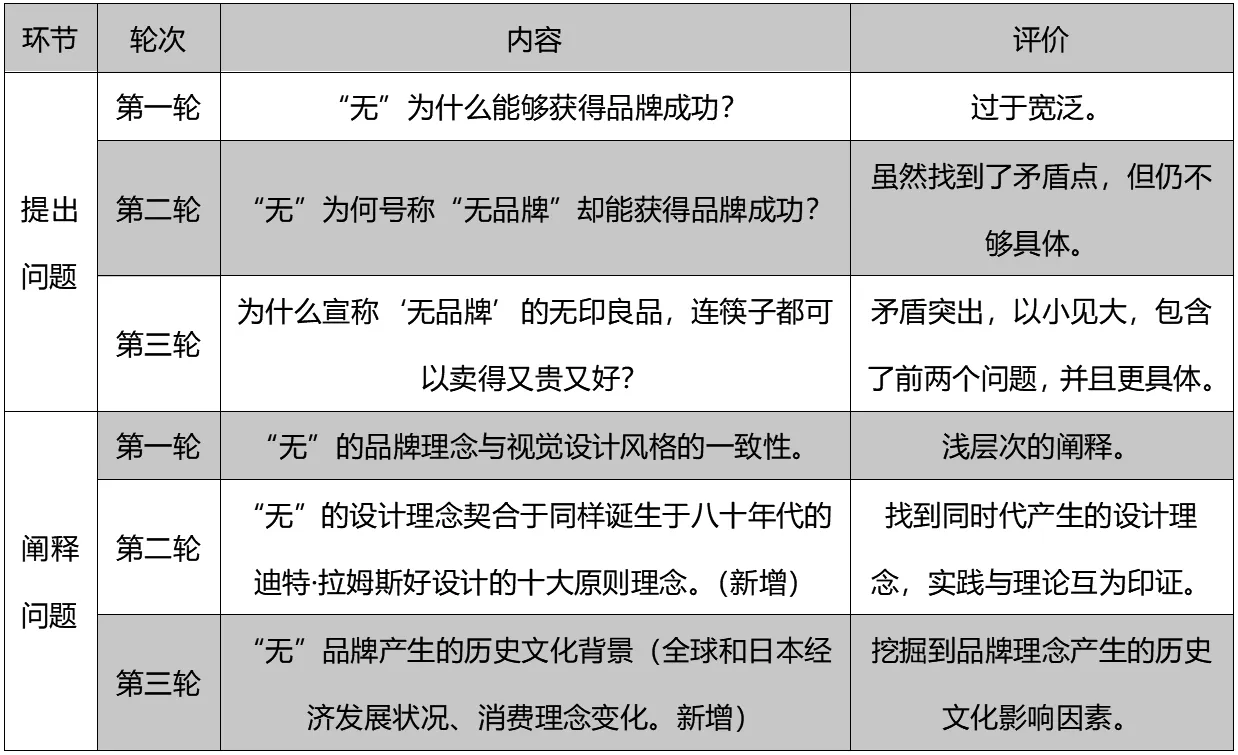

第二类学生在材料和问题上都没能聚焦。收集材料中可见部分有价值信息,但同时存在大量无关信息,因此提问也不能抓住痛点。如学生C全面介绍了“无印良品”,提出的却是“无印良品为何能成功”这类适用于所有成功品牌的宽泛问题。而事实上,材料表明“无印良品”独特之处在于,在去logo、去广告理念下,产品却备受消费者青睐。这类情况需要教师引导学生关注研究对象中有价值的部分,进而带动相关材料的挖掘和组织。

第三类学生提供的材料与提问基本无关。材料零散缺乏关联,问题宽泛为“为何该品牌能获得成功?”此类学生需要教师在循环汇报中督促其对材料进行深度查阅和思考。

(2)第二、三轮“提出问题”汇报及小结

第二、三轮“提出问题”汇报的时长延至8分钟。学生在课后小组汇报第一轮正式汇报中改进了汇报内容,问题逐渐趋于完善。如“无印良品”研究者提出的问题由“无印良品为什么能获得成功?”改为“为什么宣称‘无品牌’的无印良品连筷子都可以卖得又贵又好?”一位研究“海尔”的同学提问由“海尔为何能获得成功?”修改为“海尔为何频繁修改其标志?”

(3)“提出问题”的重要性与“有效问题”的内涵

“提出问题”是整个课程的重点和难点。找到“有效问题”一直都是人文和自然学科开展研究的重要阶段⑥,但这种思维与意识在设计教育中却有待普及。设计实践对形式语言和材料应用的关注,往往容易掩盖设计应以解决实际问题为目标的初衷。如果不从提出有效问题出发,而仅仅追求形式语言的独特性,会导致设计中基本常识和逻辑的缺席,设计由此失去了应有的严肃性和核心价值,正如王受之所说,设计需要的是“冷静思考”,因为它“是一个老老实实的活,是一个做奉献的活,是一个解决问题的行为。”⑦

那么,在案例课程教学中,怎样判断问题是否有效?学生在提出问题时容易进入哪些误区呢?

首先,问题的来源是关键。每个值得研究的案例中都隐藏着“有效问题”⑧。与科学问题一样,品牌案例研究的“有效问题”是“发现”的,而不是“发明”的。正如前文中“OPPO为何能做到‘低配高价’”的提问,来源于存在显著矛盾的“低配高价”这一背景材料之中,有可靠数据作支撑,而实现“低配高价”具体路径值得进一步深究,从而构成有效问题。

此外,教师还需要把控学生所提问题与本专业的相关性,做到既避免学生孤立理解设计在品牌中的作用,又将学生关注重点引向设计及其他品牌要素(历史文化、理念、营销策略、内外部环境)之间的关系上。如“为什么宣称‘无品牌’的无印良品,连筷子都可以卖得又贵又好?”这一问题,可以展开为一系列相关问题:无印良品的“无品牌”理念从何而来?这一品牌理念与日本当时的经济状况有何关系?在品牌整体视觉形象上,它是如何做到给人“无品牌”印象的?“筷子”的产品设计和宣传是怎样实践其品牌理念的?这一案例依据了何种设计理论?最终,学生的研究引至20世纪80年代初全球和日本经济背景的影响,从而理解了支撑品牌理念的历史文化背景,同时,深入把握了迪特·拉姆斯(Dieter Rams)的“好设计的十大原则”理论⑨。(见学生范例2)

3.后期:循环阐释问题与课程总结(20课时)

阐释问题环节同样循环两次以上。第一轮汇报为5分钟,是学生针对问题尝试有机地组织材料。有了前期“提出问题”的经验,因此在这一阶段,学生基本能够围绕主题较好地收集和组织材料。第一轮汇报中,师生应对汇报者阐释的合理性(观点和证据是否有说服力?)、有效性(是否有效解答?)、视野(是否从不同角度阐释问题?)三方面进行考察并给出建议。第二轮汇报10分钟,学生应在第一轮汇报基础上对问题进行更加精准和深入的阐释。

“有效问题”的提出是阐释问题的前提条件。如果说学生在“提出问题”环节中查阅资料的目的是发现目标,“阐释问题”环节则是解剖这一目标。从问题出发寻找各种相关线索来有逻辑地、有理有据地阐释问题,这将在不同程度上涉及该品牌的历史、理念、同类品牌对比、设计学及品牌营销等知识,学生为解答问题需要而主动探求并系统理解这些知识。

> 表1 学生范例1:“无印良品”(简称“无”)品牌案例研究提案过程

> 表2 学生范例2:OPPO品牌手机案例研究提案过程

需要补充的是,“阐释问题”应有一定的开放度,我们并不追求寻求“标准答案”,事实上也并没有标准答案。“有效问题”仅仅是作为案例课堂的一个引子,其作用在于引出所研究品牌的相关知识,以使学生从不同角度有机地把握品牌相关知识与运作规律,并客观认识视觉设计在品牌运营当中发挥的作用,引发学生探求品牌真理的兴趣。

三、结语

孔子云:“不愤不启,不悱不发。”“循环发现法”重视一个客观事实,即任何学问的道理,都是经过多次亲尝错误、思想领悟、再接再厉的努力获致的。依此,“循环发现法”要求学生针对所研究案例查阅并组织材料、循环“提出问题”直至找到“有效问题”,之后进入“阐释问题”循环阶段,引发对案例更深层的理解,达到启发设计思维的目的。

除案例教学外,“循环发现法”倡导的主动提问意识同样适用于设计实践类课程教学。就教学目的而言,无论是对设计理论的运用、形式语言的探索,或是对新技术或技法的掌握,都应当以解决存在于某一群类当中的有效问题为目标。特别是在当今人工智能时代来临背景下,与设计究竟能解决何种问题以及如何解决相关的思维内容,将会日益占据设计主题中愈加显要的位置,而这恰恰将对设计师人文素养和设计视野的储备提出更高的要求。据此,“循环发现法”强调培养学生的问题意识和设计思维,是对新时代设计人才培养所提出新要求的积极回应。■

注释:

①(美)杰罗姆,布鲁纳.教育过程[M].上海:上海人民出版社,1973.

②“循环”的方法在传播学上有其理论依据:1954年,施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中,在C.E.奥斯古德(1916-1991,美国心理学家)学习迁移模型观点启发的基础上提出一个新模式,称为“循环模式”。该模式强调社会传播的互动性,弥补了此前直线模式的缺陷。

③ 郝影.为什么苹果总能引领潮流?[EB/OL].(2015-2-3)https://www.ifanr.com/489353. .

④ 宇见.维珍品牌为何能多元延伸而不死,还保持人格化活力?[EB/OL].(2014-2-22)https://www.huxiu.com/article/28188/1.html.

⑤ 中立的手指.为什么征服世界的饮料是可口可乐而不是芬达?[EB/OL].(2017-6-2) https://www.huxiu.com/article/197959.html.

⑥ 这两个学科都有大量有关“如何提出有效问题”为主题的论著。

⑦ 这段话为王受之在2010年5月广州美院讲座“王受之谈设计”中所讲。

⑧ 林定夷.问题与科学研究:问题学之探究[M].广州:中山大学出版社,2006:222.

⑨ 由迪特·拉姆斯在20世纪80年代提出,这十个原则包括:1)创新;2)可用性;3)美观; 4)易读性;5)谦逊不张扬: 6)诚实;7)耐久;8)细枝末节都深思熟虑;9)对环境友好;10)尽少的设计。