马来酸麦角新碱联合垂体后叶素在腹腔镜下子宫肌壁间肌瘤剔除中的应用效果评价

2019-07-15陈莉莉秦青平卢玉玲

陈莉莉 秦青平 卢玉玲

(华润武钢总医院妇科 湖北 武汉 430000)

腹腔镜下子宫肌瘤剔除术创伤小,患者痛苦少、术后恢复快、已被公认为治疗子宫肌瘤的金标准,但术中出血多、术后复发高一直是困扰妇科医生的难题[1]。因此,在临床工作中寻找一种减少腹腔镜下子宫肌瘤剔除术中出血量及降低复发率的最佳方法成为了当今的研究热点。我科自2016年1月—2017年6月对行腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者采用马来酸麦角新碱联合垂体后叶素联合用药的方法,取得了较好的疗效,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

2016年1月—2017年6月我院行腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者88例,所有患者符合第八版谢幸、苟文丽主编的《妇产科学》中的子宫肌瘤诊断标准[2]。按照处理方式不同分成两组:46例为联合用药组(马来酸麦角新碱联合垂体后叶素)和42例为单用药组(垂体后叶素),两组年龄、肌瘤大小、肌瘤数目、部位、手术前收缩压和舒张压比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

联合用药组:将垂体后叶素12IU+注射用水10ml,用9号金属腰麻穿刺针经耻骨联合上2横指正中进针,穿透腹壁后,调整针尖方向,刺入子宫肌瘤周边的肌层,注药之前先回抽无血再注入药物。注射后即刻见子宫体迅速收缩,浆膜苍白。根据肌瘤位置及大小,使用单极电钩于肌瘤表面行一横行或纵行切口,长约子宫肌瘤直径的2/3,深达子宫肌瘤,垂体后叶素12IU+注射用水10ml,10分钟后给予复方氯化钠注射液500ml+马来酸麦角新碱0.2mg静脉滴注。使用子宫肌瘤大抓钳,牵拉肌瘤,沿假包膜完整剥除子宫肌瘤,使用1/0微乔线分2层缝合子宫创面。并冲洗腹腔。

单一用药组:切开子宫浆膜层前子宫肌层注射垂体后叶素12IU+注射用水10ml,不使用马来酸麦角新碱,余项操作同联合用药组。

术后常规使用抗生素预防感染48小时。

1.3 观察指标

术中持续心电监护记录用药前、后的血压、脉搏情况,术中出血由负压吸引到引流瓶,记录术中净出血量。

1.4 统计学方法

计量资料两组均数比较采用t检验,P<0.05差异有统计学意义。

2.结果

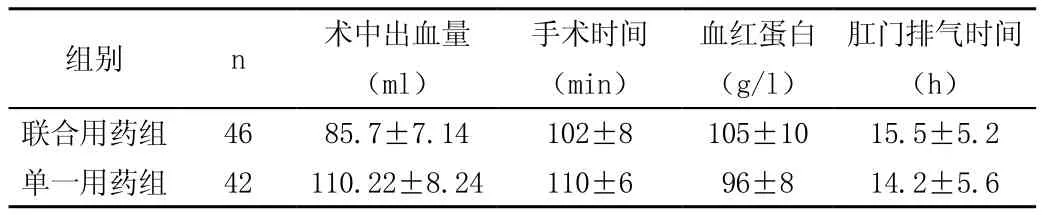

两组患者手术顺利,术中无中转开腹,无死亡病例。术后病理报告均为平滑肌瘤。联合用药组出血量较单一用药组显著减少,手术时间显著缩短,术后血红蛋白下降幅度小(P<0.05),两组患者术后肛门排气时间无统计学意义(P>0.05)。两组药物使用后,均出现血压升高,无统计学意义,见表。

表 两组术中、术后情况对比(±s)

表 两组术中、术后情况对比(±s)

肛门排气时间(h)联合用药组 46 85.7±7.14 102±8 105±10 15.5±5.2单一用药组 42 110.22±8.24 110±6 96±8 14.2±5.6组别 n 术中出血量(ml)手术时间(min)血红蛋白(g/l)

3.讨论

子宫肌瘤是育龄期妇女生殖系统最常见的良性肿瘤。以往临床采用开腹手术剔除子宫肌瘤,虽能保留子宫和生育功能,但创伤较大,易造成盆腔组织损伤、感染,术后恢复慢,而且还会留下永久疤痕,不是最佳手术方案。据统计,目前70%~80%的开腹手术已被腹腔镜手术所代替[3]。垂体后叶素系从垂体后叶提取的多肽类物质,含缩宫素和血管加压素两种成分,对平滑肌有强烈的收缩作用,局部注射子宫肌层,可以引起子宫强烈收缩,垂体后叶素半衰期为10~20分钟,人类最大应用剂量为20U[4],马来酸麦角新碱属于半合成麦角生物碱,可刺激子宫平滑肌产生兴奋作用,从而促使子宫收缩,减少出血。麦角新碱常用于产后出血病人,使用后30秒~2分钟起作用,持续时间1~3小时,根据两种药物作用机理及药物半衰期,故我科将垂体后叶素和麦角新碱联合使用于子宫肌瘤剔除病人,手术减少子宫肌瘤剥离面出血,方便子宫创面的缝合,并且可缩短手术时间,对于患者是最大的收益者。但因两种药物均可收缩血管,故建议待垂体后叶素半衰期将达到情况下使用麦角新碱,减少两种药物对血压升高的协同效应。此种方案在我科临床效果理想,值得推广。但值得注意的是,慢性高血压患者应用时需谨慎。