错会《兰亭集序》文意三百多年了

2019-07-02张东华

■张东华

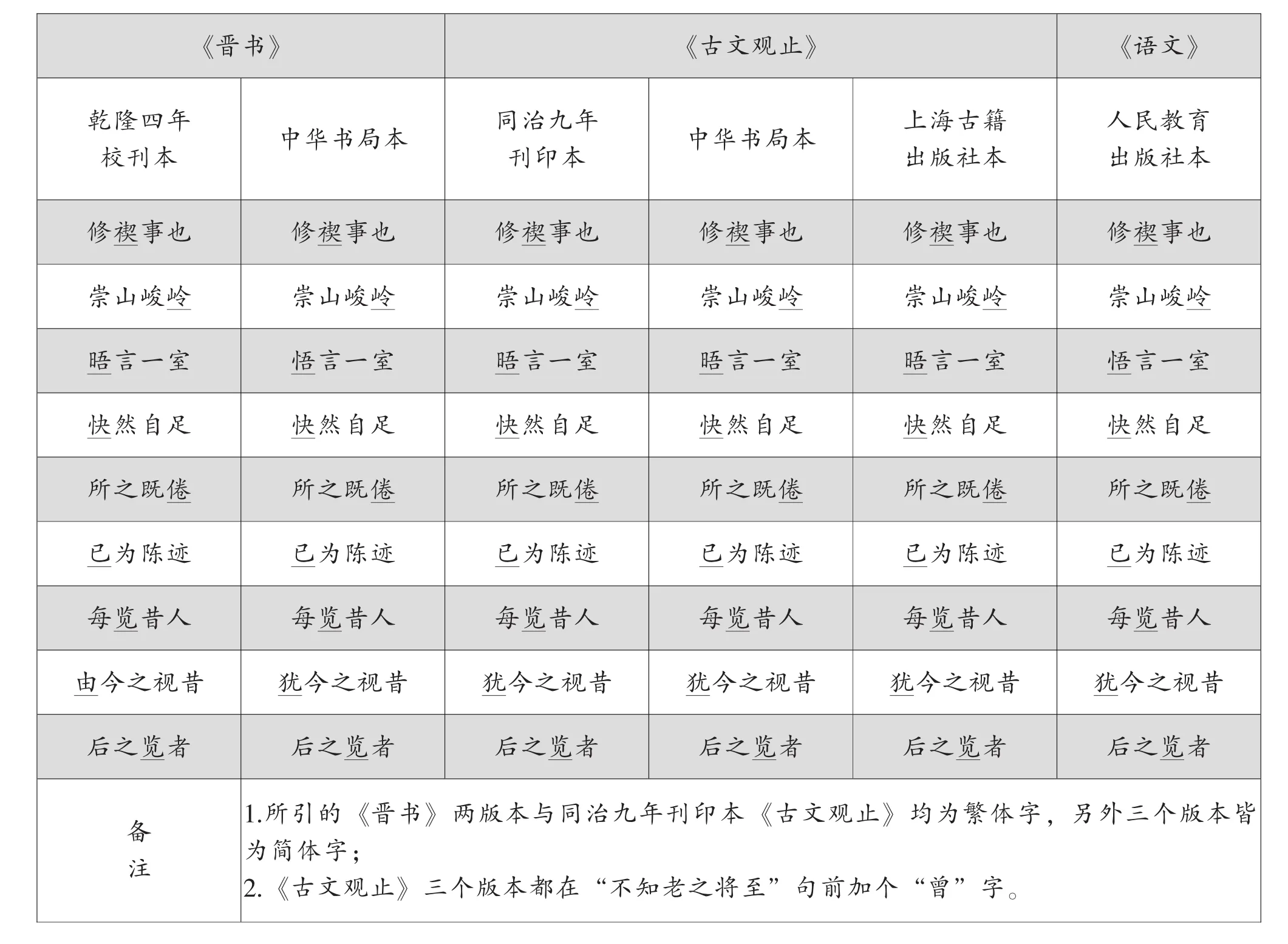

王羲之的《兰亭集序》一文,唐太宗将其全文录入《晋书》列传第五十的王羲之传记中。清代吴楚材与吴调侯叔侄也将其文收入《古文观止》里。人民教育出版社将其编入普通高中《语文》教科书内。

《晋书》从贞观二十年(646)开始修撰,贞观二十二年 (648)成书。《古文观止》于康熙三十三年(1694)选定,康熙三十四年(1695)正式镌版印刷。

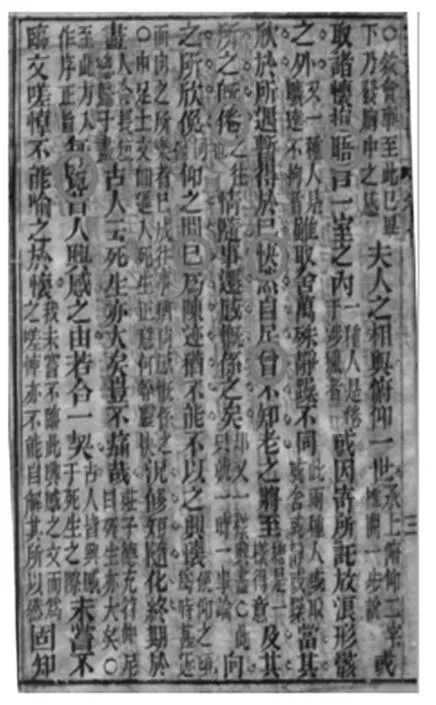

现将乾隆四年(1739)校刊的《晋书》 (图1-2)、同治九年(1870)扫叶山房刊印的《古文观止》 (图3-5)、中华书局的《晋书》 (2016年版第2099页)和《古文观止》(2017年版第468-470页)以及上海古籍出版的《古文观止》(2017年版第264-266页)连同人民教育出版社的高中《语文》教材的古今六个版本《兰亭集序》一文进行比较,将文中个别字(加下划线标示)有异的罗列成表,如下:

images/BZ_15_189_1669_861_1775.pngimages/BZ_15_861_1669_1868_1775.pngimages/BZ_15_1868_1669_2204_1775.png乾隆四年校刊本 中华书局本 同治九年刊印本 中华书局本 上海古籍出版社本人民教育出版社本images/BZ_15_189_1975_525_2081.pngimages/BZ_15_861_1975_1197_2081.pngimages/BZ_15_525_1975_861_2081.pngimages/BZ_15_1197_1975_1532_2081.pngimages/BZ_15_1532_1975_1868_2081.pngimages/BZ_15_1868_1975_2204_2081.png崇山峻岭崇山峻岭崇山峻岭 崇山峻岭崇山峻岭images/BZ_15_189_2187_525_2293.pngimages/BZ_15_525_2187_861_2293.pngimages/BZ_15_1532_2187_1868_2293.pngimages/BZ_15_861_2187_1197_2293.pngimages/BZ_15_1197_2187_1532_2293.pngimages/BZ_15_1868_2187_2204_2293.png快然自足快然自足快然自足 快然自足 快然自足 快然自足images/BZ_15_189_2399_525_2505.pngimages/BZ_15_525_2399_861_2505.pngimages/BZ_15_861_2399_1197_2505.pngimages/BZ_15_1197_2399_1532_2505.pngimages/BZ_15_1532_2399_1868_2505.pngimages/BZ_15_1868_2399_2204_2505.png已为陈迹已为陈迹已为陈迹 已为陈迹已为陈迹已为陈迹images/BZ_15_1197_2611_1532_2717.pngimages/BZ_15_525_2611_861_2717.pngimages/BZ_15_1532_2611_1868_2717.pngimages/BZ_15_861_2611_1197_2717.pngimages/BZ_15_189_2611_525_2717.pngimages/BZ_15_1868_2611_2204_2717.png犹今之视昔 犹今之视昔 犹今之视昔犹今之视昔犹今之视昔由今之视昔images/BZ_15_189_2823_525_2929.pngimages/BZ_15_525_2823_861_2929.pngimages/BZ_15_1197_2823_1532_2929.pngimages/BZ_15_861_2823_1197_2929.png崇山峻岭images/BZ_15_1532_2823_1868_2929.pngimages/BZ_15_1868_2823_2204_2929.png备注1.所引的《晋书》两版本与同治九年刊印本《古文观止》均为繁体字,另外三个版本皆为简体字;2.《古文观止》三个版本都在“不知老之将至”句前加个“曾”字。

《兰亭集序》帖诞生于东晋穆帝永和九年(353)的三月三日的王羲之之手。于是,有人拿《古文观止》 (上表三个版本的《古文观止》文字一致)比对神龙本的《兰亭集序》墨迹摹本后,诧异不亚于哥伦布发现新大陆一样兴奋。王羲之与王献之父子并称书法史上的“二王”,王羲之当然是“大王”,王献之自然是“小王”。在三百二十四字的《兰亭集序》,好事者发现王羲之居然写了九个错别字(图6-14),“览”字居然还重复出现!别字率高达2.8%,因此王羲之当之无愧是“别字大王”。

图1

图2

图3

图4

图5

难不成,王羲之真喝多了,犯糊涂了?

先说“崇山峻岭”的“岭”字吧。

明人杨慎(1488—1559)《丹铅总录》 (图15-16)说:“羲之诸帖,多用古字。古山岭之 ‘岭’,但作 ‘领’。《汉书》梅领、鷾领是也。《兰亭帖》 ‘崇山峻领’,实述用之。唐褚遂良加山作 ‘岭’,赘矣。又书岷岭作汶领。”作为大学者,他言之凿凿,此论不容质疑。

王羲之《游目帖》(图17)中“登汶岭”的“岭”就是写成“领”字,这便是支持杨慎立论的实证之一。王羲之《七十帖》 (图18)中“游目汶岭”的“岭”还是写成“领”字,又一实证。

再来说二个“揽”字。王羲之的曾祖名讳王览。魏晋以孝治天下,在避讳方面尤其严苛。王羲之虽旷达,也不能不避讳,再说不能因为个人原因扫了此次兰亭的诸友雅兴,有负雅集斯文作序的重托。

至于“以为陈迹”的“以”字,“亦由今之视昔”的“由”字,二字的通假字分别就是“已”字和“犹”字。各举三例,详见下表:

“以” 通“已”“由” 通“犹”1.无以, 则王乎? (《孟子·梁惠王上》) 1.由将不足以免也(《荀子·富国》)2.项王见秦宫室皆以烧残破。(《史记·项羽本纪》) 2.以齐王,由反手也。 (《孟子·公孙丑上》)3.及以至是, 言不辱者。 (《报任安书》) 3.民归之, 由水之就下。 (《孟子·梁惠王上》)

另外再举三例“以”通“已”的书法作品力证如下:

“窃有以得其用心。” (陆柬之书《文赋》图19);“足下书为慰。先书以具示,复数字。” (王羲之《郗司马帖》图20);“但言此,心以驰于彼矣。” (王羲之《蜀都帖》图21)

该说“禊”字了。神龙本《兰亭集序》附后的题跋中,有一处写“禊”字,而二处写“稧”字,其一为“息翁永阳清叟” (有人考证为由宋入元的郑滁孙)跋文首句为“甲午稧日静坐集贤官房” (图22),另一则为鲜于枢(1246-1302)跋文首句便是“君家稧帖评甲乙” (图23)。还有,赵孟頫(1254-1322)行书《闲居赋》中“或稧于汜”的“稧”字(图24)。三者的“稧”字同为“修禊”的“禊”意。如果有人质疑神龙本的二位题跋者和赵孟頫慑服书圣王羲之及其《兰亭集序》,而邯郸学步将错就错。这也太低估与小觑王羲之去世九百多年后的两位大书法家赵孟頫和鲜于枢的胆识。

至于应为“快然自足”而非“怏然自足”,“及其所之既倦”而不是“及其所之既惓”呢?

首先一起理解“怏然”与“惓”的意思。

关于“怏”字,东汉许慎《说文解字》卷十心部曰:“不服,怼也。”清段玉裁注曰:“怏然自大之意。考王逸少《兰亭序》曰: ‘怏然自足’。自来石刻如是。本非快字,而学者鲜知之。”

《中华现代汉语大词典》解释“怏然”其意有二,一是形容自大的样子,如怏然自足;二是形容不高兴的样子,如怏然不乐。王力等编的《古汉语常用字字典》解释“怏然”其意:不满意、不服气的样子,如辛垣衍怏然不说(《战国策·赵策三》)。

而王力等编写的《古汉语常用字字典》解释“惓”字其意有三,一是病情严重;二是同“倦”,疲倦;三是叠字“惓惓(quán quán)”诚恳的样子。第三种意思,《中华现代汉语大词典》认为等同于“拳拳”,形容恳切、诚恳。

其次查看王羲之其他帖中的“快”字与“倦”字。

三希堂法帖之一的《快雪时晴帖》 (图25)与《快雨帖》 (图26)都是行书,至于草书《不快帖》 (图27)与《问卿帖》 (图28)中“不快”之“快”字,《雨快帖》 (图29)中“雨快”之“快”字,《酷旱帖》 (图30)中“快雨”之“快”字。

而在《普觉国师碑》 (图31)中的“倦”字,是仿怀仁集圣教序所为,集王羲之行书成碑的。是不是王羲之的原“倦”字,虽难盖棺论定,暂存疑待证。

最后找到一个书证即西晋郭象《庄子注·秋水》文曰:“夫世之所患者,不夷也。故体大者怏然谓小者为无余,质小者块然谓大者为至足,是以上下夸陽,俯仰自失,此乃生民之所惑也。”[1]

“怏然”二字赫然在目。其对应的“块然”一词,意为“孤独的样子”,语出《庄子·应帝王》:“雕琢复朴,块然独以形立。”

启功说:“‘怏然自足’的 ‘怏’字,《晋书王羲之传》已作快慢的 ‘快’,但帖本无论墨迹或石刻,俱作中央之 ‘央’的 ‘怏’,知《晋书》是传写或版本有误的。”[2]启功一朋友告诉他说:“王羲之的《兰亭序》 ‘怏然自足’无论唐摹本,宋刻本,都是 ‘怏然’, ‘怏’字从 ‘心’从 ‘央’,而世行一般古文读本中却都作 ‘快(快乐的快)然’。 ‘怏然’二字在唐宋以来文章中不常有, ‘快然’则普遍流行,易懂常用,其中并无足深求的。”[3]

综述,王羲之不可能“快”“怏”不分,“倦”“惓”不辨。“悟言一室之内”的“悟”字也是如此。

历来在解释“悟言”之意为“对面交谈”时,其实念念不忘将“悟”通“晤”。但“晤”古同“悟”,作“聪敏,明白”之意,难觅到“悟”同“晤”的出处。虽然在《诗经·陈风》中早有“彼美淑姬,可与晤言”诗句,但此处“晤言”不能作为“悟言一室之内”当为“晤言一室之内”的凭证,恰进一步证明《兰亭集序》的“悟言”无误。

行书“悟”字暂撇开《兰亭集序帖》,在集王羲之行字的《圣教序》 (图32)《金刚经》 (图33)《普觉国师碑》 (图34)等仍能寻到例字。但因来自集字,是否原有此字且按下不语,一旦脱离原来语境,便仅可作为辅证而已。遗憾的是,如今找不到王羲之法帖中的“晤”字,幸好在王羲之《又不能帖》 (又称《悟心帖》)找到“诲之,以悟其心” (图35)可作较有力的证据之一。

倘若王羲之觉得“悟”“怏”“惓”写错了,完全可以像把“外”改成“因” (图36),“于今”改成“向之”(图37),“哀”改成“痛” (图38),“一”改成“每” (图39),“作”改成“文” (图40),以及“良可悲也”改成“悲夫” (图41)。他没有改动这三个字,是因为他没有发现吗?他没发现,参会与入集的谢安、孙绰等四十多人集体装聋做哑了?这于情于理说不过去!

《兰亭集序》全篇的情绪起伏波线为乐(信可乐也)→痛(岂不痛哉)→悲(悲夫),可将其文分为二大段,从“永和九年”到“信可乐也”第一段,每个句子的解读向来无异议,可用唐人王勃《滕王阁序》那句:“四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日”概括大意。而从“夫人之相与”至“有感于斯文”第二段,大意仍可援引王勃《滕王阁序》上句之后的“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”,但其中一些句子的解读有待商榷。

我们现将注意力聚焦于后一段中的二个自然段。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既惓,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! (《兰亭集序》)

说“悟”当为“晤”,对“或取诸怀抱,悟言一室之内”的真意影响不算大的话,但如改“怏”为“快”和改“惓”为“倦”,则对“怏然自足”与“及其所之既惓”的真意影响可不容小觑。

本自然段的文眼是“俯仰”,第一,“人之相与,俯仰一世。”俯仰之间,一世完了,叹人生短促;第二,“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”俯仰之间,情随事迁,叹时光匆匆。

本自然段明引两句古语,这人所共知。其一,“不知老之将至”,出自《论语·述而》:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”;其二,“死生亦大矣”,出自《庄子·德充符》:“死生亦大矣,而不得与之变;虽天地覆坠,亦将不与之遗;审乎无假而不与物迁,命物之化而守其宗也。”我觉得还有一隐引古语,即“悟言一室之内”,可能化意出自《老子》四十七章:“不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。”

如当“晤言”,则“晤”为副词,“言”为动词,意为对面交谈。如是“悟言”,则“悟”为动词,“言”为名词,意为领悟心语。“晤言”需有交谈的对象,至少是两人以上。坚持是“晤言”非“悟言”的人,认为参加此次修禊事是“群贤毕至,少长咸集”的团体活动。其实,王羲之所谈是个体的取舍,非团体的取向。清人吴楚材注曰:“一种人,是倦于涉猎者;又一种人,是旷达不拘者。”[4]因此,是独悟,非群晤。

“不知老之将至”句,表达一种“发愤忘食,乐以忘忧”的沉醉状态,其缘于“欣于所遇”。《论语·雍也》曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”孔子认为学习三个递进的境界或层次是从知到好再到乐。王羲之将其浓缩成二个阶段,先是“暂得于己,怏然自足”,再是“及其所之既惓,情随事迁”。如果是“倦(厌倦、疲倦)”,何来“感慨系之矣”,何来“犹不能不以之兴怀”,岂不弃若敝履、弃旧图新来得痛快?因此,此处“惓”字当读quán,其原意为“恳切、诚恳”,可引申为“敬畏、敬慕、眷恋”。

“怏然”就是自大的样子,自以为是的样子,就是不满意的样子,不服气的样子,有何不通之处?对外对内,对己对他,兼具二种矛盾心理是正常不过的,这是个任何人必经的心路过程,怎么非要把“怏然自足”偏往“快然自足”方面引?自大添上自足,当然有点得意忘形了,后来眼界提高了,心胸开阔了,这便是“情随事迁”,觉得以往的自我感觉良好真不自量力的滑稽。不信?请看“向之所欣”,王羲之初写可是“于今所欣”。“于今”是从过去延续至现在,“向之”是从现在往过去回望。一个是概括,一个是回溯,情感上“犹不能不以之兴怀”油然而生。

王羲之“每自称 ‘我书比钟繇,当抗行;比张芝草,犹当雁行也’。曾与人书云: ‘张芝临池学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。’羲之书初不胜庾翼、郗愔,及其暮年方妙。尝以章草答庾亮,而翼深叹伏,因与羲之书云: ‘吾昔有伯英章草十纸,过江颠狈,遂乃亡失,常叹妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。’”[5]大家读到王羲之的“怏然自足”吗?他的自高自大与怅然若失兼而有之是不是溢于言表?南朝虞龢《论书表》云:“羲之书,在始未有奇殊,不胜庾翼、郗愔,迨其末年,乃造其极。”[6]唐太宗李世民有护短王羲之之嫌,只借鉴虞龢,却不采用南朝王僧虔的一段记载。王僧虔《论书》云:“庾征西翼书,少时与右军齐名。右军后进,庾犹不忿。在荆州与都下书云: ‘小儿辈乃贱家鸡,爱野鹜,皆学逸少书。须吾还,当比之。’”[7]其中,“不忿”其意就是不服气,不平,就是“怏然”。庾翼曾经当着别人将王羲之贬为“野鹜”,骂学王羲之书的小儿辈是“贱家鸡”,庾翼的“怏然自足”跃然纸上。但当王羲之“暮年方妙”时,“情随事迁”的庾翼对他大加赞赏。你能说庾翼人格分裂,判若两人吗?

忘情埋头投入所好,抬头直面现实却发现每个人只有一个人生,每个人都得谢幕。这是亘古不变的人生的大舞台,是笼罩在每个人心底的梦魇。喜极悲来,乐极生悲。王羲之也不能免俗,“雅好服食养性”。[8]庄子借孔子嘴说:“死生亦大矣,而不得与之变”,正是王羲之所信奉的生死观。他一边信仰着,一边煎熬着,两边撕扯着,“岂不痛哉”!

这一自然段承上启下,先承“俯仰”,再启“死生”。王羲之文气流畅,简捷自然。说说最后一个自然段了。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 (《兰亭集序》)

这一自然段的文眼是“一”,“合一契”,“一死生”,“其致一”,“齐彭殇”以及“后之视今,亦由今之视昔”也是,皆有感于“兴感”“兴怀”。这可是庄子齐物论的最重要的哲学观点呀。多数人认为王羲之直斥庄子“一死生”“齐彭殇”之说,批判他的虚无主义思想,崇尚激昂人生。如果这么理解王羲之的话,他老人家估计不乐意。首先,怎么解释“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”出现得如此突兀?本来知道死生等同与寿夭等同是胡说八道,单句意思表达很清楚,但是与上下句关系就断线了。“固知”就是本来知道,原来觉得,以往认为等等,那么现在呢,如今呢?其次,如何说清王羲之将“良可悲也”四字改成“悲夫”二字?这“悲夫”是《庄子》外篇与杂篇常用的感叹词。如以下所列:

1.不明于道者,悲夫!《外篇·在宥》

2.悲夫!世人以形色名声为足以得彼之情。《外篇·天道》

3.悲夫!世之人以为养形足以存生,而养形果不足以存生,则世奚足为哉!《外篇·达生》

4.悲夫,弟子志之,其唯道德之乡乎!《外篇·山木》

5.悲夫,世人直为物逆旅耳!《外篇·知北游》

6.驰其形性,潜之万物,终身不反,悲夫!《杂篇·徐无鬼》

7.悲夫,子之不知余也。《杂篇让王》

8.夫明之不胜神也久矣,而愚者恃其所见入于人,其功外也,不亦悲夫!《杂篇·列御寇》

9.悲夫!百家往而不反,必不合矣!《杂篇·天下》

10.惠施之才,骀荡而不得,逐万物而不反,是穷响以声,形与影竞走也,悲夫!《杂篇·天下》

东晋乱世,有志难酬,谈什么奋发作为,清谈说玄避祸才是主流。体现在诗文中,就爱引用或化用《庄子》用语;体现在举止上,就爱放浪形骸。所以,王羲之不是否定抛弃庄子的齐物论,恰恰是坦露自己从不认可到接受庄子观点的心路历程,“知其不可奈何而安之若命”,进而旁敲侧击地对时人顽固不化地讥讽庄子齐物论表达出他的悲怆。远由“死生亦大矣。岂不痛哉”生发,近因“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临嗟悼,不能喻之于怀”触动,而所牵出“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!”这是一不可分割的整体句子,切不可切成三块互不相关的句子。苏轼在《前赤壁赋》说:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!”苏子所持此观点,既可当作王羲之所预言的“后之览者,亦将有感于斯文”穿越时空的回响,更可当作王羲之感慨“悲夫”的最佳注解。

或许凭借《庄子》里河伯的言行,以之为钥匙,打开“怏然自足”和“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”等心锁,真意便可豁然开朗了:

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰: ‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信。今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”(《外篇·秋水》)

河伯从“欣然自喜”到“旋其面目”而望洋兴叹,完全等同于王羲之感慨:“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”特别是“我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信。”此句前半段是不是与“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”句式结构一样?因此,王羲之在行文中就是隐去“始吾弗信”其意,相当于他在前文引庄子所说:“死生亦大矣”,实意在其没有说出的后半句“而不得与之变”。如果这么解读的话,《兰亭集序》里的经络才能真正打通理顺。王羲之在表达上确有点弄玄,不妨看看兰亭雅集上“一觞一咏”的另外三位的诗作。

谢安诗曰:“相与欣佳节,率尔同褰裳。薄云罗物景,微风翼轻航。醇醪陶元府,兀若游羲唐。万殊混一象,安复觉彭殇。”袁峤之诗云:“四眺华林茂,俯仰晴川涣。激水流芳醪,豁尔累心散。遐想逸民轨,遗音良可玩。古人咏舞雩,今也同斯欢。”谢怿诗说:“踪畅何所适,回波萦游鳞。千载同一朝,沐浴陶清尘。”我们从字里行间很容易找到王羲之《兰亭集序》的共鸣曲,也是他扛起作序担当应涉及的话题。

王羲之《逸民帖》(图42)云:“事为逸民之怀久矣,足下何以方?”《兰亭集序》诞生整二年后,王羲之决意辞官时写下的《告誓文》:“维永和十一年三月癸卯朔,九日辛亥,小子羲之敢告二尊之灵。羲之不天,夙遭闵凶,不蒙过庭之训。母兄鞠育,得渐庶几,遂因人乏,蒙国宠荣。进无忠孝之节,退违推贤之义,每仰咏老氏、周任之诫,常恐死亡无日,忧及宗祀,岂在微身而已!是用寤寐永叹,若坠深谷。止足之分,定之于今。谨以今月吉辰肆筵设席,稽颡归诚,告誓先灵。自今之后,敢渝此心,贪冒苟进,是有无尊之心而不子也。子而不子,天地所不覆载,名教所不得容。信誓之诚,有如缐日!”这二份王羲之真实心声的资料,难道不是践行庄子的“天下有道,则与物皆昌;天下无道,则修德就闲” (《外篇·天地》)的倡导吗?

单凭文字版的《兰亭集序》,却不理会《兰亭集序帖》,反而嘲笑王羲之的别字和误解其文意,与买椟还珠有何区别?人民教育出版社将《兰亭集序》选入高中《语文》教材,并依据《中华书局》版的《晋书》,而非《古文观止》是有慧眼的。出现传写或版本有误的《晋书》到《古文观止》进一步升级。《古文观止》使《兰亭集序》广为传颂,功不可没,可将功折过弥补增字(“不知老之将至”前添入个“曾”字)、改字的不当之过。若从《古文观止》1695年正式镌版印刷算起,于今有三百多年了。

建议今后编选《兰亭集序》一文时,除了那些异体字,如岁(岁)、(群)、暎 (映)、俛 (俯)等字用繁体字或简体字代替外,其它的文字还是忠实于神龙本的《兰亭集序帖》妥当些,能附上此帖图更是锦上添花了。

图32

注释:

[1]清郭庆藩辑,王孝鱼点校《庄子集释》,中华书局,2012年2月,第565-566页。

[2]启功著《启功丛稿·论文卷》中华书局1999年版,第56页。

[3]启功《启功草书千字文》中国和平出版社出版1993年版,第30页。

[4]吴楚材吴调侯选注《古文观止》,上海古籍出版社,2017年版,第265页。

[5] [8] [9]《晋书》,中华书局2016年版,第2010、2101、2102。

[6] [7]《历代书法论文选》,上海书画出版社,2007年版,第53、58页。