论魏晋般若学对“虚”“实”范畴的影响

2019-06-13梁晓萍郭圣龙

梁晓萍,郭圣龙

(山西师范大学 现代文理学院,山西 临汾 041004)

“魏晋南北朝是一个艺术的自觉的时代,也是一个美学的自觉的时代。”[1]183“虚”与“实”作为中国美学史上一对重要的审美范畴,经历了老、 庄时期的哲学思辨之后,在魏晋逐渐落实为个性追求、 艺术创作、 赏会品鉴等具体的美学价值取向与艺术实践理念。这一现象的出现与魏晋时期玄学的勃兴是密切相关的。玄学消解了两汉以来儒、 法两家对士人的政治实用主义及社会伦理束缚,极大地激发了士人的个性张扬和生命意识觉醒。格义佛学是印度佛学中国化的重要手段,东晋佛学般若学在道安、 僧肇、 支遁等人“借玄解佛”的推动下,发展迅速,影响深远。“空”与“色”作为佛教术语,本充满着异域的佛国色彩,但经过玄化——“空”与“无”逐渐对等,“色”与“有”愈加相近——“虚”“实”作为美学的范畴概念从中获得了更为广阔的阐释空间和更加充满超越意蕴的生命体验。

1 佛教般若学的兴盛及其与“虚”的契合

魏晋南北朝时期,社会政治日益黑暗,社会道德与伦理秩序一再遭遇挑战,孝廉不孝,秀才无学,官宦和士人阶层一方面面对着空前的社会危机和人生困境,另一方面又深陷于儒家“名不符实”的“名教”束缚中,难以超脱。主客观的双重困境,使他们把视线再次投向了老、 庄。在以《老子》《庄子》《周易》(三玄)为本进行辩析明理的过程中,魏晋玄学逐渐形成。玄学中王弼、 郭象等人对于“言”与“意”、 “有”与“无”等关系的讨论,极大程度地促使了魏晋时期“虚”“实”作为辩证的美学范畴理论,开始熔铸到中华美学的艺术实践和审美经验当中。

玄学冲蚀了儒学长久以来固若金汤的影响,使得魏晋名士在“礼教”与“自然”之间有了更多的自由选择。但“自由选择”是一把双刃剑: 追求自我解放并不意味着真的能够忍受他人也获得自我解放的机会。因此,掌控“名教”与放任“自然”实际上相互缓解,但又相互抵牾。如《世说新语》中广为人知的《陈太丘与友期》,李元方责骂父亲之友无信、 无礼,然而面对父亲之友“大惭之,牵而引之”的示好,自己却不顾长幼、 不计礼仪、 任性而为,“入门不顾”,便是夹杂在儒道之间矛盾人格的典型。在这种矛盾与摩擦中,人的自我主体性和生命意识不断加强,思辨精神迅速发展。

佛教传入中国是在东汉,但在魏晋南北朝之前,佛学实际上并没有得到过多的关注和研究。直到玄学的兴起,佛学才获取了有利的社会环境和理论借鉴,从此逐步强大起来。甚至佛学的发展一度超过了玄学,到了隋唐时期,玄学隐退于历史的幕后,而佛学却成为了中国主流思想的大宗之一。

章太炎先生谈到魏晋南北朝儒学、 玄学和佛学的关系时指出:“学者对于儒学觉得浅薄,因而弃儒习老、 庄,而老、 庄又太无礼法规则,彼此都感受不安。佛法合乎老、 庄之学又不猖狂,适合脾胃,大家认为非此不可求了。”[2]37因此,魏晋南北朝时期,儒家思想有所淡化,老、 庄思想在玄学的复辟和创新中得到了长足发展,佛学受到玄学哲学的影响,与玄学呈现出合流的趋势。

《世说新语·文学》记载:

《庄子·逍遥篇》,旧是难处,诸名贤所可钻味,而不能拔理于郭、 向之外。支道林在白马寺中,将冯太常共语,因及《逍遥》。支卓然标新理于二家之表,立异义于众贤之外,皆是诸名贤寻味之所不得。后遂用支理。[3]188王逸少作会稽,初至,支道林在焉。孙兴公谓王曰:“支道林拔新领异,胸怀所及乃自佳,卿欲见不?”王本自有一往隽气,殊自轻之。后孙与支共载往王许,王都领域,不与交言。须臾支退。后正值王当行,车已在门,支语王曰:“君未可去,贫道与君小语。”因论《庄子·逍遥游》。支作数千言,才藻新奇,花烂映发。王遂披襟解带,留连不能已。[3]192

除此之外,还有诸多的记录都显示,在魏晋南北朝时期玄学兴起的“清谈”中,僧人们参与频繁,锋芒毕现,为诸多名士所折服,得到了士人阶层的推崇。

任继愈先生在《魏晋玄学与佛教般若学》中曾做过这样的考证和论述: 综观魏晋时期佛家的诸多著述,很容易就能读出儒家或是老、 庄学派的名词来。如早期将“涅槃”称之为“无为”、 “真如”为“本无”、 “般若”为“大明”。“东晋时期,玄谈和佛语处于交汇状态,难以截然区分。”[4]143造成这种状况的原因有: 第一,当此之时,佛教进入中国不久,经过西域方才能进入中国的佛经,在版本和翻译上都受到了客观条件限制,难以做到准确、 具体; 第二,人们对于佛学知之不足,认识不够,难以领会真谛; 第三,佛家故意比附,以此来达到与本土文化的贴合,进而吸引信众。这三点实际上也是格义佛学兴盛的重要原因。任继愈先生曾指出:“佛教中流行的般若学说,都是有意识地发挥玄学的观点。如东晋的‘六家七宗’就是东晋时期玄学思想在佛教思想中的反映。”[5]20

佛家进入中国,最初也只是作为宗教而被接纳的。“东汉初年……人们把佛教这种外来宗教看做是中国流行的各种神仙方术的一种,把佛陀依附于黄老进行祭祀,以祈求福祥。”[6]91但随着玄学哲学的影响,作为宗教的佛家不断地吸收了思辨的成分,在“空”与“色”、 “出世”与“入世”、 “大乘”与“小乘”等问题的探寻中,愈加浓烈地释放出新的思维认识深度和人生美学理念。从本小节开头所引的《世说新语》中可以看出: 此时的僧侣所谈并不仅限于佛教的经典,还有玄学家所崇尚的老、 庄,并且,他们以此作为依据的“清谈”往往又能谈出新意,为时人所钦佩和留连。

“理想人格本体的建构是玄学的中心课题”[7]183,面对着魏晋南北朝动乱的社会背景,朝不保夕、 命不由己的现实压迫感,士人阶层切身体会到,他们“越名教而任自然”的理想追求是可望而不可及的。因此,包容性较小的理性玄学思辨一旦遭遇了包容力强大的非理性佛学信仰,便即刻显得局促起来。玄学之所以能够打破儒学一家独大的局面,主要原因在于玄学发挥了老、 庄思想中的个人主义精神,将自我引向了“方生方死、 方死方生,方可方不可,方不可方可”的自由状态,肯定了主体率性而为、 自然而然的逍遥境界,人的自我主体意识和生命意识得到了极大地张扬。此时,“实”的功能性审美需求逐渐消解,而“虚”作为意志性的审美追求被广泛地运用和施展。然而值得玩味的是,老、 庄哲学虽然超脱了儒家的伦理束缚,从“务实”走向了“务虚”,可依然存在另一种隐形的限制——道。所谓的“道”可以分为不同的层次,“人们通常能够言说的‘道’不过是‘道’在万物中的诸种表现,而真正的‘恒道’是无法置于人们嘴边的”[8]。正是由于“确切存在”的“恒道”既可具体表现,又难以捉摸,老、 庄哲学便也变得含混起来,不能真正逍遥于天地万物之间,因此,“矛盾”的玄学只能暂时地消解这多事而烦恼的人间给人带来的禁锢,一旦士人们陷入了真正的精神困境,玄学并不能充分地实现其预设功能。比如“竹林七贤”一面在云台山下饮酒清谈,玄游作乐; 一面却依然被政治高压所困扰,每每为了保全自身而殚精竭虑。醉则醉矣,忧愁未必全可因玄谈畅达而抛却。饮酒清谈与自我保全之间的苦乐忧愁是相互缠绕、 彼此渗透的,绝不像有些文献写的那么快意潇洒、 黑白分明。

玄学尚“虚”贵“无”,佛学强调“空”(此“空”乃格义之“空”)。因此,思想上的接近很容易就使佛教得到了玄学的滋养,使佛家在“有”与“无” “色”与“空”的认识上得到了更加深入、 更加理性的思考,使得佛家逐渐从单纯宗教的背景里抽离出哲学的蕴涵。但佛学并不是蹈空之学,作为宗教的延伸,它的旨归是对人的引导,是对生命的终极关怀。因此,佛学具备了比玄学更加强大的生命力和吸引力。“佛家强调无智无识者的佛性,是因为人越接近于动物,就越少精神困扰。人毕竟不是动物,只有以大智慧斩断欲念,控制心灵。这就与老庄的审美超越之道相合了,也与王弼‘圣人应物而不累于物’的人生美学相合。”[4]145

佛学在魏晋南北朝这个多事而烦恼的时代走向新的发展阶段是历史的必然,它符合了当时社会环境的需要,也确实经过改进变成了最具吸引力的思想取向。佛家宗教性的成分,为其提供了超自然、 非理性的想象空间和幻想成分,这对于“虚”“无”而言,无疑是如鱼得水。“虚” “空”一时成为人们精神极大自由的象征。

2 “有”“无”之辩与即色说对“虚”“实”之美的启迪

印度佛教大约产生在公元前6~5世纪,也就是被雅斯贝尔斯称为“轴心时代”的重要历史节点。有关印度佛教的发展,黄心川先生在《印度佛教哲学》中指出: 根据印度社会历史发展的分期以及佛教自身的变化,印度的佛教基本可划分为四个时期: ①原始佛教时期(约公元前6、 5世纪至公元前4世纪中叶),此时的佛学主要是佛陀和他的传承弟子们所宣扬的本初佛学; ②部派佛教时期(约公元前4世纪中叶至元1世纪中叶),这时佛陀涅槃既久,佛教徒对于佛说的戒律和教理有了显著的分歧,因而形成了很多的派别,有些派别在大乘兴起以后还保留了下来; ③大乘佛教时期(约1世纪中叶至7世纪); ④密教时期(约7世纪至12世纪)。[6]489在中国魏晋南北朝时期,印度佛教大致处于发展的第三个阶段,即大乘佛教时期。“小乘佛教”与“大乘佛教”对立而来。在梵文中,“乘”(yāna)指的是“道路”或“事业”的意思,在汉语中意为“运载” “车辆”。大乘即是“大道” “大业”,而小乘仅仅只是“小道” “小业”。大乘佛法兴起之后,为了证得自己的佛教正统地位,便以贬抑的方式将之前的部派佛教称为小乘。[6]539在大乘佛教看来,小乘佛教是狭隘而低等的,它仅仅只是为了满足了佛教最低端的要求,故而难以达到佛祖的宏愿。

小乘佛法主张“我空法有”,否认实有的我体,但不否认客观物质世界的存在; 大乘佛法则主张“我法二空”,否认实有的我体,同时也否认客观存在的世界。西晋时期,中国佛教呈现出大小乘并存的状态,但随着大乘佛教的经书被不断翻译成汉文,借玄注佛现象的渐次深入,大乘佛教趋居上风。

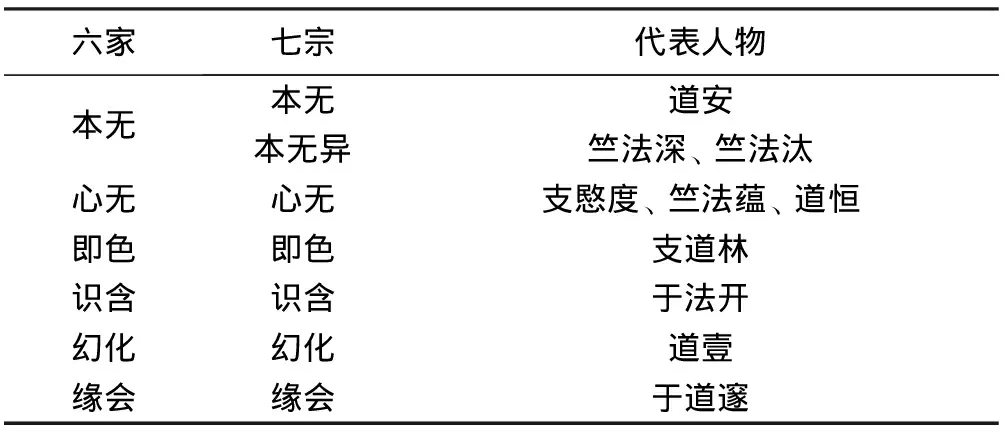

般若学说的出现是印度大乘的“空宗”为了批判小乘的“有宗”而出现的。“所谓‘般若’,意译为‘智慧’。但这不是指一般人的智慧,而是一种可以导致成佛的特殊智慧。它的全称应该是‘般若波罗蜜(多)’,意译为‘智度’,即通过般若这种智慧,以达到佛的境界的意思。”[6]317它被大乘佛法所提倡和修习。般若学说在汉末魏晋初期已经传入中国,但并没有引起早期玄学家们的注意。魏晋玄学为佛教的般若学说提供了适宜的土壤,加速了其成长的过程。从东晋到南朝初,般若学开始引起上层知识阶层的广泛注意,成为了流行学说。“东晋的般若学,是佛学与玄学中人文义理的结合,是实现生命安顿和生命超越的智慧。”[4]145佛学对玄学的借鉴出现了佛理的玄化。当时许多著名的僧人在解注佛经时,不仅使用汉文赋予佛经以汉化的语言风格,同时,把玄学的理念渗入其中,玄佛合流成为一道靓丽的文化景观 。所谓的“六家七宗”的出现与此现象密切相关。潘桂明教授在《般若学六家七宗述论》一文中对此论述颇为精当: 般若学和玄学同属本体论的哲学思维(广义上说般若学可归于本体论,但严格地说则应纳入本质论),所以格义佛教主要围绕本体论探讨哲学问题,通过对有无、 本末、 色心等范畴的辨析,沟通佛学与玄学。在这种学风的推动下,形成了一种具有民族特色的般若学思潮。同时,受格义思想方法的影响,般若学者们不同程度上背离了《道行》 《放光》等般若经典的固有说法,把玄学的争论带入佛学,在般若学内部造成学派的分化,这就是所谓的“六家”或“六家七宗”[9]。

六家的学说不尽相同,但基本的争论中心则是围绕着“有无” “色性” “性空”等几个方面展开。此处引用任继愈先生在《魏晋南北朝佛学经学》中的表来加以说明。

表 1 “六家七宗”学说观点

这些佛家学派出现的时间基本集中在西晋,但命数各不相同: 有的经久不衰,渐入中国文化的血脉之中; 有的则来如风雨,去似微尘,现在几乎很难找到相关的具体文献记载。究其原因乃是“由于当时佛教各派为了迎合玄学,纷纷创立新说,仓促上阵,理论依据准备不足”[5]21,22。

在六家七宗中,后世流传最广、 影响最大的是道安、 支遁、 支愍度和僧肇等僧人的记事和言论。在泛论魏晋众材、 道尽魏晋风流的《世说新语》中,支遁活跃异常,频频参与名士们玄谈,且每有所言,常得称许。《法苑珠林》记载:“晋沙门支遁,字道林,陈留人也。神宇隽发,为老释风流之宗。”[10]2139支遁出身士族,少小聪敏,及至年长,才学超拔出众,对老、 庄别有见数。晋《高僧传》记载:

遁尝在白马寺与刘系之等谈《庄子 逍遥篇》。云:“各适性以为逍遥。”遁曰:“不然,夫桀跖以残害为性,若适性为得者从亦逍遥矣?”于是退而注《逍遥篇群》,儒旧学莫不叹服。……遁既还剡,经由于郡,王(羲之)故诣遁,观其风力。既至,王谓遁曰:“《逍遥篇》可得闻乎?”遁乃作数千言,标揭新理,才藻惊绝,王遂披衿解带,流连不能已。仍请住灵嘉寺,意存相近。[11]160

在“色”与“空”的问题上,支遁的认识也代表了早期“般若”学说的特点: 虽然意识到了“空”的重要性,但认识的深度并不够,并未达到大乘佛学“物我两空”的境界。试看他最为著名的观点:“夫色之性也,不自有色。色不自有,虽色而空,故曰色即为空,色复异空。”[12]64“色”是佛家所说的“五蕴”之一。佛家早期的经典《阿含经》认为组成世界的全部要素主要有五种: 色、 受、 想、 行、 识,此五者谓之“五蕴”。“色”即世界的物质存在形式及具体现象。在支遁看来,“色”是人赋予事物的形相,它本身并不具备“有”的性质。“色”既然不是自身的属性,即使见其有色相,其实质依然是空无的。因此,“色”和“空”是一样的。那么,何以有“色”呢?显然是心中有“色”故而“色”生,若是心中无“色”,便“虽色而空”。看来“色空”的“空”是人心的“空”,外界事物因心地空明而“空”。因此,“色”和“空”达到一致是修养的境界所造成的“禅境”,而绝非是“色”的本身真的等同于“空”(色复异空)。由此看来,物(客体)是“无”,是虚; 而“我”(本体)是有,是“实”。外物之有无,乃是“我”之心性造化的结果。

从美学的视角来看,显然,支遁注重的是主体的认知和感受。他的“即色说”所触及的“虚”“实”辩证,偏重于认识主体的主观思维方式和认知结果。“色不自色,虽色而空”。尽管到达了艺术的边缘,但无疑这种思考过分地夸大了主体对客体“虚”“实”的决断能力。“色即是空,色复异空”的辩证透露出的“虚”“实”之美是不确定的,也是不成熟的。

3 支愍度、 僧肇等人佛学思想中的“虚空”之美

在般若学的认识体系中实际上涉及三个对象: 主体、 客体以及认知方法。主体实质上就是“我”(或曰“心性” “心” “种智之体”等); 客体乃是认知的对象,是世间万象的所在(或称之为“色” “物” “外物”等); 认知方法或可称之为世界观,是根据对佛法的不同理解和阐释生成的、 包括自我在内的、 对世界整体的认识方法、 思维方式和价值观念。认知方法是对主体、 客体关系确认的准则。比如我们在前文提到的支遁“即色说”,在认识方法上强调的原则是“色不自有,虽色而空”。因此,主、 客体之间显示的是主体的实在性与主体所决定的客体的虚无性。大乘“物我两空”的认知方法,则突出强调的是主体和客体的双重虚空性:“五蕴”乃是虚无的迷障,而主体的“我性”同样是不确定的、 不可靠的、 难以永恒的,唯有般若智慧才能到达真境,才能超脱一切烦恼——“般若波罗蜜多”便是洞破、 超脱物与我两者的虚空,不执一端,不生妄念,到达彼岸大乘佛境的意思。由此来看,支遁之说确实未入真境。与支遁之说相反但同样未入真境的是支愍度的“心无义”说。

支愍度具体的生卒年月已不可考,但就文献记载的活动经历来看,其与支遁大致生活在同一时期,且比支遁年长。《世说新语·假谲》中讲了一个关于愍度和“心无义”令人啼笑皆非的故事: 愍度与另一僧人一起渡江,渡江前两人合谋说:“旧义到了江的对岸恐怕不受欢迎,难以糊口,咱们干脆一起立个‘心无义’(与旧义相对的‘新义’)吧。”结果,同伴没有过江,愍度独往。愍度果真讲了多年的“心无义”,广得一众高僧和名士们的称赞,声名远播。一日,旧时未渡江的僧人托人寄书愍度,义正言辞、 苦口婆心地训勉愍度:“‘心无义’本是咱们当初为了讨口饭吃,随意编排的经义,你可千万不要继续编造,负了佛祖啊!”[3]808

“心无义”或是“权救饥尔”,但其所具备的意义却是极大的: 如若说支遁强调“色空心有”,那么愍度的“心无义”则强调的是心体的“豁如太虚”,而万物不虚:“旧义者曰: 种智有是,而能圆照,然则万累斯尽,谓之空无; 常住不变,谓之妙有。而无义者曰: 种智之体,豁如太虚,虚而能知,无而能应,居宗至极,其唯无乎?”[12]77

旧义认为种智(佛智,了知一切法的智慧)是“有”,因此才可能实现一切幻象和目标,正因如此,人心中的一切负累全部释然、 清除,叫做空无; 如果能长久地不使妄念存在,叫做“妙有”。由此看来,旧义者宣扬“种智”的“有”乃是虚空妄念之后所得的“无”,所以这个推理逻辑基本可以简单概括为: 用“无”来保证“有”的存在性,因为“种智有是”强调种智虚空的本身,已然有了种智必然存在的逻辑,种智尚空,但种智愈空正是种智之愈加粲然存在的体现。“心无义”者则认为,种智的心体,豁然空达,仿佛太虚,正因为空虚缥缈不可得,因而可以认知一切; 正因为无,因此可以感应一切。处于终极智慧源头的,除了“无”还能是什么?“太虚”一词在中国的文化中主要有四种内涵,但无一例外不指向空寂、 缥缈的虚无: 一曰空寂玄奥之境,《庄子·知北游》“是以不过乎昆仑,不游乎太虚”即是此意。二曰天空,《文选·孙绰〈游天台山赋〉》:“太虚辽廓而无阂,运自然之妙有。”李善注:“太虚,谓天也。”三曰宇宙,如南朝梁沈约《均圣论》:“我之所久,莫过轩羲; 而天地之在彼太虚,犹轩羲之在彼天地。” 太虚者,宇宙也。四则是哲学用语,指构成宇宙的原初之气。[13]1471“种智之体,豁如太虚”,而太虚之“虚”浩瀚空寂,渺渺无垠。由此可见,依托种智的“心体”了不可得,故而,用空寂的心体察万物,方是得道之道。

“温法师用心无义。心无者,无心于万物,万物未尝无。此释意云: 经中说诸法空者,欲令心体虚妄不执,故言无耳,不空外物,即万物之境不空。”[12]77心无,指以虚无之心观照万物,万物并非真的虚空。经书中强调的诸种虚空,是让诸人内心虚空,不执妄念,因此说“无”,但不要把外在于心的万物也误以为“空”,即万物存在的境况是不空的。

支遁强调的“即色”在肯定“心空”的同时,暗含了“心体”的重要性,因为有了“心空”之“空”,方得到“色空”。支愍度的“心无义”承认万物不为空,是可以被观照的,但其超逸之处在于彻底地实现了心灵的解脱。在他看来,洞穿一切智慧的种智本就是豁然空寂的,既是豁然空寂,又何必言“心体”?因此,大可不必执着于心中是否空寂,是否可视色为空,要彻底地、 纯粹地把“心”也忘掉。此种境界,与禅宗“觅心了不可得”的妙趣已近相投。

支愍度的“心无义”说,认识方法重在虚空心灵。所谓的虚空心灵进一步说便是否认主体存在的确切性、 根本性,但其不否认客体的根本性存在——主体为“虚空”,客体为“实在”。这样的思维使我们很容易想到老子的“涤除玄鉴”,然而,“心无义”说无疑又是这一思维的极度解放。艺术境界中认为“涤除玄鉴”是内心空明寂然的观照、 创作和品会的方法、 状态,就其根本而言,“涤除玄鉴”所追求的虚静(或曰“无”)本质上是承认心灵的存在的,以这样的虚静之心观照外物才能得到“道”之玄妙境界,旧义之说略有此般意味。“心无义”说将客体作为外部化的存在,将主体无限化压缩、 消解,主动地把人置于虚空。当主体最终虚化至“无”,人实际上具备了无限的“有”——因其虚空,故其可以容纳一切实在,因其没有固有的执念,所以一切存在都可以成为被观照、 被品鉴、 被肯定的对象。这样的“空”观,从艺术境界来讲,是“虚”的进一步加深,但于佛家而言,仍是未得大乘之妙义,比僧肇之“不真空说”稍逊一筹。据《高僧传》记载:

释僧肇,京兆人。家贫以佣书为业,遂因缮写乃历观经史,备尽坟籍。爱好玄微,每以庄、 老为心要。尝读《老子·德章》,乃叹曰: “美则美矣,然期神冥累之方犹未尽善也!” 后见旧《维摩经》欢喜顶受,披寻习味,乃言:“始知所归矣!” 因此出家。[11]249

僧肇年少以善解庄、 老为名,玄谈令众人倾慕。后拜鸠摩罗什为师,修习佛法,翻译经书,所著述《肇论》影响极大,可惜31岁便英年早逝。

僧肇被后人誉为“解空第一人”。他的《肇论》包含了《物不迁论》 《不真空论》 《般若无知论》 《涅槃无名论》四篇最为主要的论文。在“色”和“空”及“心无”的问题上,他认为即色宗、 心无义宗等宗派都是不够诚恳、 未领真旨的:“即色者明色不自色,故虽色而非色也。夫言色者,但当色即色,岂待色色而后为色哉?此直语色不自色,未领色之非色也。”[12]144“心无者,无心于万物,万物未尝无。此得在于神静,失在于物虚。”[12]144在僧肇看来,即色者认识到色不是自性,而是因缘和合而生,因此说“色不自色”是矛盾的: 既以为色,又谈何此色非色呢?而心无宗者只是认识到了心体空寂玄虚的重要性,却没有认识到万物的虚无缥缈,未得到大乘中观妙义。他提出“不真空论”具陈自己的观点,把“空”与“色”的辩证关系升华到更加纯粹、 超然的境界:“夫至虚无生者,盖是般若鉴之妙趣,有物之宗极者也。自非圣明特达,何能契神于有无之间哉?是以至人通神心于无穷,穷所不能滞; 极耳目于视听,声色所不能制者,岂不以其即万物之自虚,故物不能累其神明者也。”(《不真空论》第二)[12]144“是以圣人虚其心而实其照,终日知而未尝知也。故能默耀韬光,虚心玄鉴,闭智塞聪,而独觉冥冥者矣。”(《般若无知论》第三)[12]147

纯粹而极致的虚静之体,大概才是般若智慧玄照万物的奥妙之所在,是万物生成的根本。如果不是的话,聪颖才慧之人,怎么能够自在地游神于有无之间呢? 因此,至人能通达心志于无穷,任何的限制都不足成为阻碍; 能极尽视听于耳目,声色所不能限制。何以如此呢?因其“自虚”,故能视万物为虚妄,从而神游从容,不为所累。

圣智之人常使自己心体空寂、 虚无而遍照万物,时刻以般若圣智观照万物却丝毫不被世俗之陋见蒙蔽。所以圣人能够隐藏锋芒韬光养晦,空寂心灵而玄照万物,摒除妄知闭塞视听,从而独自朗照于玄妙的般若无知之真谛。僧肇在认识方法上与支遁和支愍度相比要圆融许多: 一切尽在非有非无、 非空非色、 知与无知之间; 他既不强调心体的有,也不强调心体的无; 同时,既不强调外物的实,也不鼓吹万物的虚。重在强调主体和客体都具备实在性与虚无性的双重属性。这样一来,主客体皆成了不确切的对象,而大乘般若之“空”成为了唯一的、 确切的、 坚固的存在。

在僧肇看来,圣智之人是具备“般若智慧”的,而般若之智则是:“心无知,故无所不知。不知之知乃曰一切知。故经云: ‘圣心无所知无所不知。’”[14]24因此,圣智之人对于有和无的问题便全然不是两极的争执,而是“离弃于空、 有两边而说中、 又不执于中。谈空说有而非空非有。其论说之重点,固然在离弃空、 有而无执于中,而从‘中’观之(所谓中观),即‘般若之智’耳”[14]25。圣智之人取“中观之道”,践行般若智慧,对于世界所持的是虚实合一的认识观。正是因为既不执着于“有”,也不执着于“无”,所以能够驰骋心意,放任神游,得大乘佛果。僧肇将“有”与“无”、 “虚”与“实”提升到浑然的圆融境界,泯灭了两者之间的争端和分异,使其成为相反相成、 相辅相生、 彼此互化的一体。

从艺术和美学的角度来看,僧肇之“空”所强调的“虚”与老子之“道”趣味相投,玄妙而深远。纯任自然,不持偏执的“物我两空”,既肯定了人的绝对自由空间,同样也拓展了艺术承载的极限。在其观念中,主体与客体的非有非无、 非虚非实状态,恰恰是符合了艺术创造和赏会的规律。主体心灵世界的虚寂忘我,打开了思维的延展空间,为创造力和想象力的提升提供了无限的可能。客体的虚无性使其具备了艺术再现和变形的基础,让艺术载体在精神世界达到了会意、 传神、 境外有意的高度。李泽厚和刘纲纪先生在评价僧肇时说道:“在最初的一段时期,佛学的思想经常是用玄学去加以解释的,但到了僧肇则明确地引入佛学中观派的理论,声称凡存在的一切都是假象、 幻想,在实际上即否定了正始玄学所说无限超越本体——‘无’的存在,也否定了由‘无’所生的‘有’的存在……僧肇的理论是佛学,同时也是完全佛学化了的玄学。”[7]319

总的来说,支遁、 支愍度和僧肇的“空”观,从空物到空“我”,最终走向了“物我两空”,人的主体性得到极大的解放,审美思辨实现了一次显著的飞跃。主体空间的张扬和客体性的虚化,使“虚”之为美成为一种哲学化、 禅趣化的范畴,虚实互化的思辨智慧为“澄怀味象” “神思”论、 “意境”论等的生成提供了可供借鉴的思想积淀。

4 结 语

魏晋的般若佛学是印度佛学中国化的重要体现。“空”本是“梵音 Sunya、 Sunyta,汉语音译舜若、 舜若多,意为一切事物皆依缘生而生,而无不变的自性。其意有三: 一是事物既非本生,亦非自生,而是因缘具足,和合而生; 二是任何事物均无固定不变的自性; 三是世间万象都在生生灭灭的不停变化之中”[15]。“空”的本义与中国的“无”并没有本质的关联,但通过“引庄子以为连类”式的假借、 转注法注经,梵语的“空”逐渐成为了汉语的“空”,且伴随着误解和比附,其突出具备了“空无”的内涵,竟也渐趋与“无”有了模糊的对等关系,汇入到了中国美学“虚”“实”范畴的哲学渊源之中。

借鉴老、 庄和玄学精神,以支遁、 支愍度等人为代表的“六家七宗”实现了中华文化的一次大整合,并以强大的包容性成为了士人阶层寻求个体生命意识、 解决精神困境的重要思想源泉。以解“空”、 解“色”、 解“物”等为目的的佛学思辨影响了人们认识世界、 理解艺术、 思考美学的思维方式和思考结果,作为美学范畴的“虚”与“实”也在这样的思想碰撞和文化交合中变得愈加充实多彩。