距下关节稳定术治疗儿童柔韧性平足症

2019-06-11郭晓泽黄显华李宝丰王新宇陈辉强

郭晓泽,章 莹,黄显华,李宝丰,王 非,王新宇,陈辉强,吴 优

平足症是指各种原因导致足弓低平或消失、患足外翻、站立及行走时足弓塌陷并出现疲乏或疼痛症状的一类疾病[1-2]。对于距下关节活动过度或距下关节半脱位的柔韧性平足症,距下关节制动术是有效的手术方法。距下关节稳定术(extraosseous talotarsal stabilization,EOTTS)是距下关节制动术系列术式之一,治疗柔韧性平足症简单微创[3]。2015年3月至2018年3月,南部战区总医院应用HyProCure距下关节稳定器对12例(18足)柔韧性平足症患儿行EOTTS治疗,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①年龄8~14岁;②符合柔韧性平足症诊断,具有站立时跟骨外翻、足弓降低或消失、前足旋前等畸形体征,且畸形可被动矫正,提踵试验和Jack试验均为阳性;③行走时出现疼痛症状。排除标准:①僵硬性平足症;②合并足部骨折、肿瘤、手术史;③存在精神异常等无法配合治疗的疾病。

符合标准的患儿共12例(18足),年龄8~14岁,平均年龄(11.3±1.9)岁。男7例(11足)、女5例(7足);双侧6例、单侧6例。合并拇外翻畸形5例(5足)。入院后对所有患者行足部负重侧位及前后位X线片检查。

1.2 手术方法

患者取仰卧位,常规消毒、铺巾。采用全身麻醉,在外踝前下方找到跗骨窦,以2%利多卡因先行皮肤表层麻醉,再向跗骨窦深部注入2 mL 2%利多卡因。经皮朝跗骨窦方向插入1枚导针,拔出导针后以其皮肤入口处为中心,作一长约1.5 cm的手术切口,锐性分离跗骨窦内的骨间韧带,再次置入导针,透视确定导针位于跗骨管内,沿导针置入HyProCure螺钉试模,活动足背,感受足部活动张力,调整螺钉试模大小,直至足部张力合适,后足无过度旋外。透视确保试模位于跗骨窦内,观察足内侧纵弓出现。退出试模,将对应大小的HyProCure距下关节稳定器沿导针置入跗骨窦,再次透视确保螺钉位置合适后,拔出导针。生理盐水冲洗后缝合术口。

1.3 术后处理

术后常规使用抗生素预防感染。术后2 d无负重状态下行下肢肌肉锻炼及关节功能锻炼,术后2周术口拆线,3周部分负重,4周完全负重行走。术后4周、3个月、半年定期门诊复查,拍摄足部负重位X线片。

1.4 观察指标

采用疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分进行疼痛评估[4];运用美国矫形外科足踝协会(American Orthopedic Foot and Ankle Society,AOFAS)踝与后足功能评分进行功能评估[5]:总分100分,90~100分为优、75~89分为良、50~74分为一般、50分以下为差。测量手术前后距骨第一跖骨角、跟骨上倾角及距舟覆盖角。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,手术前后比较采用配对t检验,计数资料以例或率表示,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

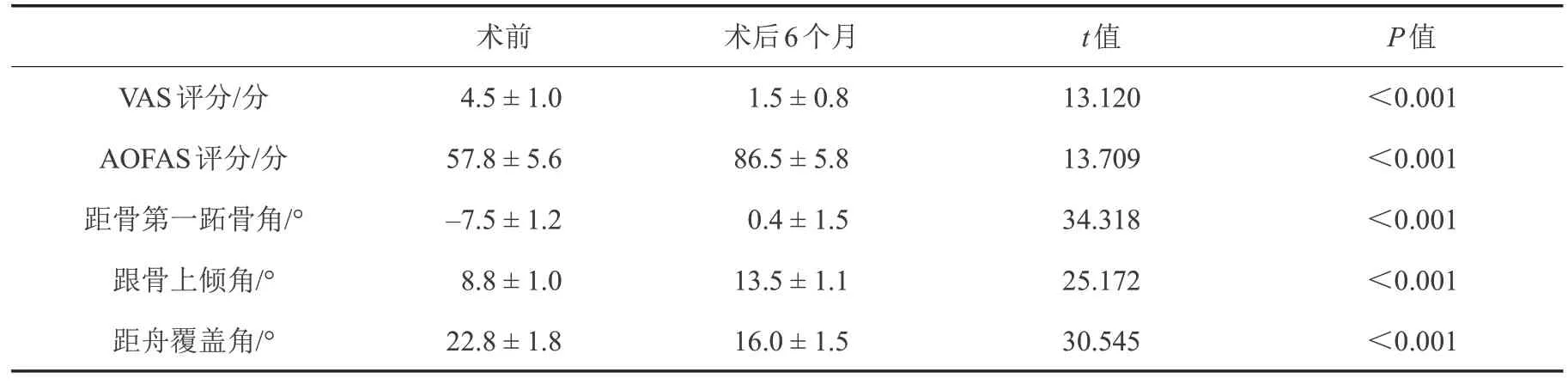

患者顺利完成手术,术中出血量5~15 mL,平均出血量(6.4±2.8)mL。随访时间9~18个月,平均随访时间(11.6±3.2)个月。患足术口愈合良好,无感染坏死,随访期间无1例内植物移除,亦未出现神经肌腱损伤并发症。如表1所示,术后6个月随访时VAS评分和AOFAS评分均较优于术前(P<0.05),AOFAS评分优12足、良4足、一般2足,优良率16/18。术后6个月随访时负重侧位片上距骨第一跖骨角、跟骨上倾角、距舟覆盖角均较术前有所改善,差异具有统计学意义(P<0.05)。典型病例见图1。

表1 青少年柔韧性平足症患者手术前后疗效指标比较(±s,n=18)

表1 青少年柔韧性平足症患者手术前后疗效指标比较(±s,n=18)

注:VAS:视觉模拟量表;AOFAS:美国矫形外科足踝协会

VAS评分/分AOFAS评分/分距骨第一跖骨角/°跟骨上倾角/°距舟覆盖角/°术前4.5±1.0 57.8±5.6–7.5±1.2 8.8±1.0 22.8±1.8术后6个月1.5±0.8 86.5±5.8 0.4±1.5 13.5±1.1 16.0±1.5 t值13.120 13.709 34.318 25.172 30.545 P值<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001

图1 距下关节稳定术治疗左侧柔韧性平足症手术前后X线片(男,13岁)1A术前足部正位片1B术前足部负重侧位片1C术后半年足部正位片1D术后半年足部负重侧位片

3 讨论

3.1 柔韧性平足症的临床特点

距下关节又称距跟关节,包括距下前、中、后3个关节面。距下关节联合距跟舟关节,将人体自身负荷传导至全足,支配跗中关节运动,协同和辅助踝关节各项活动,将下肢垂直应力和旋转应力通过跟骨和舟骨传递至中足和前足,是保持足部稳定的中枢[6-8]。研究认为,在正常的距下关节结构中,关节面对合整齐,跗骨窦开放,跟骨上倾角和舟状骨高度维持正常;而在平足状态的距下关节结构中,关节面无法保持完整接触,跗骨窦闭合,跟骨上倾角减小,舟状骨下沉[1-2]。柔韧性平足症患者因此出现跟骨外翻和距下关节半脱位,踝关节运动时易导致距下关节活动过度,前足跖跗关节旋转增加,造成距下关节及前足不稳,引起畸形、疼痛、不稳、步态异常等临床表现[9]。

3.2 柔韧性平足症的治疗方式

柔韧性平足症的治疗方案包括保守疗法和手术疗法。前者包括穿戴矫形鞋、短腿石膏托固定等,但患儿依从性差、治疗周期长、疗效不确定等问题限制了保守治疗的应用[10]。手术治疗包括软组织加强术、胫后肌腱修复术、腓肠肌腱或跟腱延长术、跟骨截骨术、三关节融合术等,虽有一定疗效,但手术创伤较大,并发症多,恢复周期长[11]。Graham等[8]最早提出EOTTS术式。其纠正畸形的原理是将内置物植入附骨窦和跗骨管,借以维持距下关节正常的解剖关系;同时将距骨复位在跗骨结构上,以恢复距骨正常运动轴,消除过度外翻,纠正距舟覆盖角和跟骨上倾角[12]。

3.3 EOTTS治疗柔韧性平足症的优势

EOTTS的特点是手术切口小、恢复期短、并发症少,可较好地矫正柔韧性平足症的后足外翻和前足外展畸形,抬高足内侧纵弓,缓解负重及行走时的疼痛症状[13-14]。有学者对EOTTS治疗的83例(171足)柔韧性平足症患者进行长达5年的回顾性研究,结果发现,52%的患者疼痛完全缓解,69%足部功能完全恢复[15]。本研究结果显示,柔韧性平足症患者术后距骨第一跖骨角、跟骨上倾角和距舟覆盖角均较术前有所改善,患者疼痛症状缓解,AOFAS评分升高,优良率16/18,这与EOTTS稳定距下关节的作用是密不可分的。

柔韧性平足症患者常合并拇外翻畸形,本研究发现,施行EOTTS术后,随着扁平足症状的好转,患者拇外翻畸形也得到一定程度的改善,推测这可能与矫正第一跖骨过度内旋有关,具体机制还有待进一步研究。

3.4 距下关节稳定装置的选择

距下关节稳定器可分为IA型、IB型和II型3种[16]。IA型为圆柱形,IB型为圆锥形,II型为外侧圆锥形与内侧圆柱形的结合。I型稳定器稳定性差,易脱出;II型稳定器如HyProCure,结合了圆柱形和圆锥形各自的优点,更适配跗骨窦的解剖学特征。其内侧圆柱螺纹部分置于跗骨管内,有助于轴向负荷均匀分布;中间圆锥部分紧邻跗骨窦内侧沟,防止过度植入,同时稳定距下关节的运动枢纽;外侧圆锥部分阻止距骨外侧突向前方偏移,稳定跗骨窦,可降低内植物的移除率。

HyProCure距下关节制动器的主要材料为医用级别钛合金,具有良好的组织相容性。Graham等[16]研究认为其可长期放置于患者体内,在随访的117例中仅7例取出稳定器,取出率低于6%。Bresnahan等[17]利用HyProCure对35例(46足)患者进行治疗,术后随访1年矫正效果良好,仅2例需要移除内植物,移除率为4.35%。本研究患者均未出现内植物移除。

综上所述,EOTTS治疗柔韧性平足症微创、并发症少、疗效良好,但其生物力学机制尚未被阐明,需要通过尸体标本、有限元模型等予以分析和探讨。