3D打印技术在脊柱内窥镜治疗老年腰椎管狭窄症中的应用价值

2019-06-11谢广渊朱建河张彦萍潘伟城谭志斌

谢广渊,朱建河,张彦萍,潘伟城,谭志斌

腰椎管狭窄症是脊柱外科的常见疾病,好发于老年人,主要表现为间歇性跛行,严重时会影响生活质量[1]。对于保守治疗效果欠佳,但又难以耐受常规外科治疗的老年患者,微创手术是一个良好的选择。近年来脊柱内窥镜手术被广泛应用于治疗腰椎管狭窄症,效果确切[2],但老年患者因常合并腰椎退变及骨质增生,导致骨性结构分界不清,增加了手术难度,延长了手术时间,甚至可能因解剖结构辨识错误而造成神经损伤。

3D打印技术的出现,对外科医生合理制定术前规划起到了革命性的作用。术前可通过3D打印制作患者特定解剖部位的实体模型,在模型上进行术前规划及手术预演,事先了解手术可能遇到的问题,针对性地制定预防及补救措施,从而提高手术的成功率[3]。我科应用3D打印技术结合脊柱内窥镜治疗老年腰椎管狭窄症,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①影像学检查结果提示腰椎管绝对狭窄(<10 mm)且存在间歇性跛行症状;②单节段腰椎管狭窄;③年龄>60岁,症状严重并影响日常生活,有明确的手术指征;④保守治疗超过3个月但疗效欠佳。排除标准:①合并腰椎管内肿瘤、感染、结核或类风湿性关节炎、神经精神系统疾病;②有腰椎手术史;③出现双下肢肌力下降(肌力<4级);④合并马尾综合征;⑤存在严重腰椎失稳;⑥合并严重心肺功能不全,难以耐受手术。

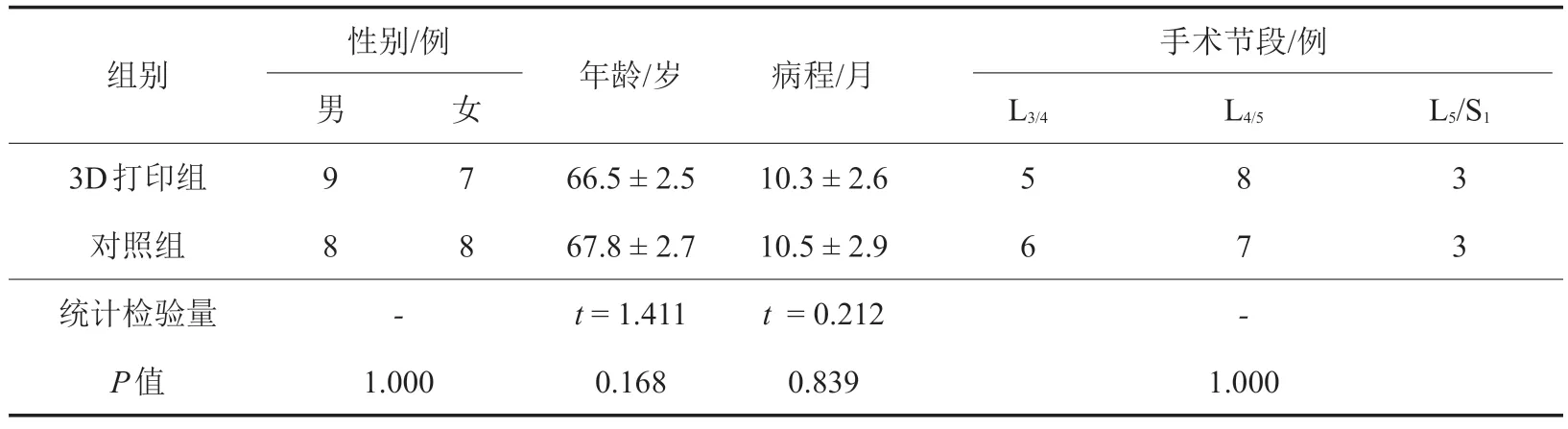

将2018年1月至2019年1月收治的符合纳入标准的32例腰椎管狭窄症患者,按照随机数字表法随机分为3D打印组和对照组,每组16例。患者术前均行腰椎正侧位及过伸过屈位X线片、薄层CT扫描及MRI检查。两组患者性别、年龄、病程、手术节段等一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05),见表1。本研究经医院伦理委员会批准(大朗医院伦字第201801号),患者及家属均已签署知情同意书。

1.2 手术方法

1.2.1 对照组 使用Delta系统(Joimax公司,德国)进行常规脊柱内窥镜下减压治疗。采用硬膜外麻醉,患者取俯卧位。C型臂X线机透视定位手术节段,根据术前规划确定穿刺点,一般选择棘突旁2.0 cm处作为穿刺点。置入穿刺针,透视下见穿刺针尖位置满意后,于穿刺点做一长约1.0 cm切口,置入Delta扩张通道,工作通道建立后置入内窥镜系统。内窥镜下可见增生骨赘,磨钻或咬骨钳清除目标部位增生骨质,咬除同侧肥厚黄韧带,显露硬膜囊;存在根性症状的患者需要探查神经根管,若有骨性狭窄则将神经根管适当扩大,2组各有1例需行神经管扩大术。同侧减压完成后,调整内窥镜方向,对准对侧椎板,经棘突基底部清除对侧黄韧带,完成同一切口下单侧入路双侧减压。此时可见硬膜囊明显膨隆,彻底止血后退出内窥镜及工作通道。术后绝对卧床,24 h后可在佩戴腰围的情况下下床活动。

表1 两组老年腰椎管狭窄症患者术前一般资料比较(±s,n=16)

表1 两组老年腰椎管狭窄症患者术前一般资料比较(±s,n=16)

注:-采用Fisher确切概率法

性别/例手术节段/例组别年龄/岁病程/月L3/4 L4/5 L5/S1 3D打印组对照组统计检验量P值男 9 8女 7 8 66.5±2.510.3±2.6 5 8 67.8±2.710.5±2.967 t=1.411t=0.212-1.0000.1680.8391.000 3 3-

1.2.2 3D打印组 将患者术前腰椎CT薄层扫描获取的二维平面图像数据,导入Mimics 14.0软件(Materialise公司,比利时)中进行数据分析,该数据包含目标区域内骨骼及肌肉、韧带、血管等软组织轮廓,利用软件重建目标节段3D数字模型。

将重建的3D模型数据导入Imageware 12.0软件(UGS公司,美国),以任意角度、方向对3D数字模型进行旋转、移动,仔细观察目标部位腰椎关节突关节、椎板、棘突等结构,测量与手术相关的参数,如椎间孔大小、最佳穿刺点、内窥镜通道进入深度及方向、需要切除的骨质范围等。最后将数据以STL格式导入3D打印机,以光敏树脂为原料,制作出1∶1大小的个性化腰椎管狭窄实体解剖模型。通过实物模型观察患者椎管狭窄、关节增生以及神经根管、椎间孔狭窄情况,结合之前测量的各项参数,制定相应的治疗方案,并在模型上进行手术模拟,进一步确定患者减压的部位和范围。术中将3D模型带入手术室,在穿刺及减压过程中以3D模型作为参照。其他内窥镜手术方法及麻醉方式、体位、术后处理等与对照组一致。

1.3 观察指标

记录两组患者手术时间、术中透视次数及并发症发生情况。记录术前、术后1周及末次随访时两组患者的腰痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分和Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[4-5]。评估患者术后间歇性跛行改善情况:优为间歇性跛行完全消失;良为有明显改善,但生活无明显影响;中为有部分改善,对生活仍有部分影响;差为无任何改善[6]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组比较采用两独立样本t检验,手术前后不同时相点比较采用重复测量的方差分析,组间两两比较采用两LSD-t检验,计数资料以例或率表示,比较采用Fisher确切概率法,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

随访时间6~12个月,平均随访时间8.4个月。如表2所示,3D打印组术中透视次数、手术时间均优于对照组(P<0.05)。两组患者术后1周复查CT及MRI,影像学表现提示腰椎管狭窄得到显著改善。

如表2所示,两组患者术后1周腰痛VAS评分、ODI均较术前有所改善,末次随访时腰痛VAS评分、ODI进一步下降(P<0.05);3D打印组术后各时相点腰痛VAS评分均低于对照组(P<0.05),但两组术后ODI比较并无统计学差异(P>0.05)。末次随访3D打印组间歇性跛行改善结果:优8例、良6例、中2例,对照组优4例、良10例、中2例,两组优良率均为14/16。典型病例见图1。

3D打印组无伤口感染、脑脊膜撕裂、神经根损伤等并发症发生;对照组1例术中有颈项部酸胀感,撤出内镜后症状即刻缓解,另有1例术后出现穿刺部位感染,给予抗生素及换药治疗后伤口愈合。

表2 两组老年腰椎管狭窄症患者疗效指标比较(±s)

表2 两组老年腰椎管狭窄症患者疗效指标比较(±s)

注:*与术前比较,P<0.05;#与术后1周比较,P<0.05;VAS:视觉模拟量表;ODI:Oswestry功能障碍指数

组别3D打印组对照组t值P值例数16 16手术时间/min术中透视次数/次 随访时间/月85.1±21.04.1±1.18.6±2.6 106.4±29.610.2±2.88.3±2.3 2.3538.1120.352 0.026<0.0010.732 VAS评分/分ODI/%组别术前 术后1周 末次随访F值P值 术前 术后1周 末次随访F值P值打印组4.1±0.81.8±0.5*1.1±0.6*#108.672<0.00131.1±3.820.7±2.5*14.6±2.4*#126.312<0.001照组4.2±0.92.5±0.6*2.1±0.4*#56.669<0.00130.2±3.921.1±2.3*15.9±1.8*#105.671<0.001 t值0.3323.5895.5480.6600.4731.731 P值0.7420.001<0.0010.5140.6410.093 3D对

图1 3D打印技术结合脊柱内窥镜行腰椎管扩大减压术治疗腰椎管狭窄症手术前后影像学图片(男,67岁)1A术前CT轴位片示L4/5水平小关节增生内聚,侧隐窝狭窄1B术前MRI轴位片示L4/5水平椎管明显狭窄,硬膜囊受压变形1C术后1周CT轴位片见内聚关节突已切除,侧隐窝扩大,椎管明显扩大1D术后1周MRI轴位片示椎管获有效扩大,硬膜囊明显膨隆(红色箭头),左侧肌间隙内高信号影(黄色箭头)为内镜置入通道

3 讨论

对于腰椎管狭窄症,临床治疗最常用的是腰椎减压融合内固定术[7-9],可对神经根管、侧隐窝起到彻底减压及节段性稳定的作用,但也存在创伤大、操作复杂、出血过多、医疗费用高、后续相邻节段退变加剧等问题。随着脊柱微创技术的不断发展,脊柱内窥镜逐渐应用于各种脊柱相关疾患,无论是颈椎、胸椎,还是腰椎疾病,均可使用脊柱内窥镜治疗。

3.1 脊柱内窥镜治疗腰椎管狭窄症

脊柱内窥镜主要有椎间孔镜和椎间盘镜,均可用于治疗腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄等多种下腰痛相关疾病[10-12]。内窥镜手术对脊柱正常解剖结构破坏少,仅需切除目标区域的部分关节突或椎板,术后不会影响脊柱的稳定性;同时还具有创伤小、出血少、住院时间短、术后康复快、手术费用低廉、疗效确切等突出优点。国内王朝晖等[13]采用内窥镜技术治疗80例单节段腰椎间盘突出症患者,疗效优良率为90%;国外Kim等[14]应用脊柱内窥镜治疗48例腰椎管狭窄症患者,疗效优良率为96%,术后及长期随访VAS评分及ODI均较术前明显改善。

然而,在治疗腰椎管狭窄症的过程中,应用脊柱内窥镜需警惕适应证的扩大化,严格掌握脊柱内窥镜的适应证是保障手术疗效的基础。对于老年腰椎管狭窄症患者,应排除合并腰椎失稳或多节段腰椎管狭窄等禁忌证。本研究严格选择手术病例,这是两组患者均取得满意疗效的前提和必要条件。

3.2 3D打印结合脊柱内窥镜手术的优势

脊柱内窥镜治疗也存在一定缺陷,镜下操作视野狭小,术中解剖结构辨认困难。尤其对于老年腰椎管狭窄症患者,其关节突关节增生内聚明显,术中解剖结构难以辨认,易引起副损伤。既往术前主要是基于X线片、CT及MRI等影像学图片,但在二维影像图片上很难完全了解预定手术区域的解剖情况。随着影像技术的不断发展,CT扫描三维重建逐渐为脊柱外科医生所熟知,但对提高临床诊断和指导术前手术规划的作用仍然有限。总之,脊柱内窥镜外科手术要求术者具有丰富的临床经验,在仔细阅读影像学资料的基础上进行充分的手术规划,对手术范围进行评估,同时在术中准确识别镜下解剖结构,从而实现彻底减压。

3D打印技术的优势在于:①制作出1∶1大小的实体解剖模型来模拟病变节段,准确反映椎管骨性结构,帮助术者掌握小关节增生内聚、侧隐窝狭窄等情况,使其对腰椎管狭窄症的认识更加立体直观[15]。②在3D打印模型上进行术前规划,预判手术操作的难点,对手术设计进行精准有效的指导,实现个性化治疗。③术者可在实体模型上进行操作演练,以便术中准确定位进针点,判断穿刺深度及角度,避免损伤神经根管及硬膜囊[16]。④通过术前模拟确定咬除关节突、椎板的范围,以便在不影响减压效果的同时尽可能缩小减压范围,减少对脊柱稳定性的影响,降低患者的疼痛程度。⑤用于脊柱内窥镜临床教学,不仅帮助学员对疾病有全面理解,还使学员获得更多的手术训练机会,提升手术教学的质量与效率,增强年轻医师掌握脊柱内窥镜手术的自信心[17]。

3.3 3D打印结合脊柱内窥镜手术的临床疗效

赖居易等[18]利用3D打印实体模型辅助椎间孔镜治疗腰椎间盘突出症,结果证实,3D打印模型辅助组在手术时间、术中出血量、术后并发症等方面均优于对照组。史舅生[19]的研究则发现,借助3D打印技术可实现术前测量、手术入路选择和手术难度预评估等,从而指导术中操作,利于椎间孔成形治疗。

本研究中3D打印组手术时间及透视次数均明显少于对照组,说明术前在3D模型上的演练使术者更加熟悉手术节段的解剖结构,缩短了术中操作时间。对照组1例患者出现感染,该患者关节突增生明显,术中穿刺和总手术时间延长,而手术时间与伤口感染发生率之间存在正相关[20-21]。另1例患者术中出现颈项部疼痛,撤出内镜后症状即刻缓解,考虑是手术时间延长后充当内镜介质的生理盐水进入硬膜外腔隙所致。本研究中3D打印组患者术后VAS评分明显低于对照组,这与3D打印组术前规划充分、切除骨性结构较少、对腰椎稳定性破坏小有关。两组术后ODI均较术前有明显改善,但两组之间术后ODI相似,说明两组患者术后临床症状均显著好转,腰痛程度并未影响患者的术后功能,这与两组间歇性跛行缓解的结果也是相一致的。

综上所述,3D打印技术结合脊柱内窥镜治疗老年腰椎管狭窄症疗效满意。应用3D打印技术虽不能显著提高手术疗效,但可以缩短手术时间,改善术后腰痛,更利于术后的快速康复。由于该技术难度小,因此适合推广应用。为使脊柱内窥镜手术真正提升到个体化治疗阶段,目前已有将3D打印内窥镜个体化穿刺导板和工作通道用于临床的初步报道[22-23]。总之,随着3D打印技术的不断进步,脊柱内窥镜手术将迎来新的契机,向个性化、精准化方向快速发展。