超大直径空心独立复合桩基与群桩承载力对比

2019-06-05冯忠居戴良军董芸秀盛明宏崔林钊文军强

冯忠居,戴良军,董芸秀,盛明宏,崔林钊,冯 凯,文军强

(1.长安大学 公路学院,陕西 西安 710064;2.安徽建工集团有限公司,安徽 合肥 230031;3.安徽省路桥工程集团有限责任公司,安徽 合肥 230031)

0 引 言

随着中国交通事业的迅猛发展,对桩基承载力的要求越来越高,导致桩基基础直径、埋深越来越大,一些工程问题随之而来[1]。一方面,桩身自重愈来愈大,有效承载率的降低致使工程经济性不高;另一方面,大直径深长桩基础的施工工艺复杂、造价高,钢护筒的下沉、成孔,钢筋笼的下放与对接,混凝土的连续灌注等对施工工艺要求极高[2-3],且施工质量难以保证[4]。大直径空心桩的出现有效解决了上述问题[5-8]。

大直径空心桩在国内的应用最早是在20世纪90年代初,自1992年5月通过技术鉴定后在国内得以推广应用[9-13]。刘永超等分析了有效应力对预应力空心桩力学性能的影响,表明空心桩的力学性能随有效预压应力的增大而提高[13]。张子良等自主研发了自平衡下沉大直径管桩,打破了“桩的整体”这一传统成桩模式,解决了混凝土大直径、薄壁、空心桩成桩难的难题[14]。张永谋等应用综合刚度原理和双参数法对桩顶在横向动荷载作用下的实心桩和空心桩进行计算,表明空心桩相比于实心桩具有桩顶挠度和转角小、承载力高等优点[15]。石庆瑶等利用计算推力桩的综合刚度原理和双参数法,分析比较了不同土质中的不同截面类型长桩在相同水平荷载作用下的承载力,研究表明砂土和黏土中使用空心桩较好,风化岩中使用钢管混凝土桩较好[16]。张新敏等利用满应力法求解了变截面和不变截面空心桩的优化问题[17]。徐秀香探讨了大直径挖孔空心桩相比于传统实心桩的优势[18]。蒋中明等对某现浇薄壁管桩与其周围土体共同作用的三维数值进行分析,结果证明现浇薄壁管桩具有承载力高、沉降变形小、混凝土用量少等特点[19]。

近年来,在大直径空心桩基础上出现了一种新型的桩基础结构形式——超大直径空心独立复合桩基础,其主要由空心桩、水泥搅拌桩、桩周注浆土体共同组成。由于复合桩成孔前在外围完成了水泥搅拌桩的施工,因此在成孔过程中并不需要采用泥浆护壁,从而避免了泥浆残留对桩基承载力的影响,克服了传统桩孔灌注桩灌注水下混凝土的各种弊病。桩侧注浆体可以进一步改善桩周土的工程性质,提高桩的承载力,减小桩的沉降量。复合桩可实现桥梁基础结构的轻型化,这为其在实体工程中的推广应用奠定了良好的基础。复合桩作为一种新桩型,与传统桥梁桩基相比,其承载特性亟待研究。本文将对比复合桩与传统群桩的承载特性,分析复合桩在竖轴向荷载、横轴向荷载作用下的受力性状。

1 数值建模

1.1 模型建立及参数选取

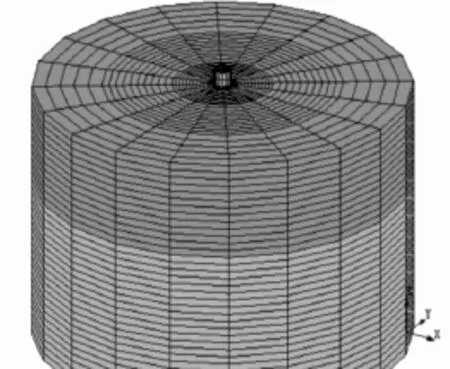

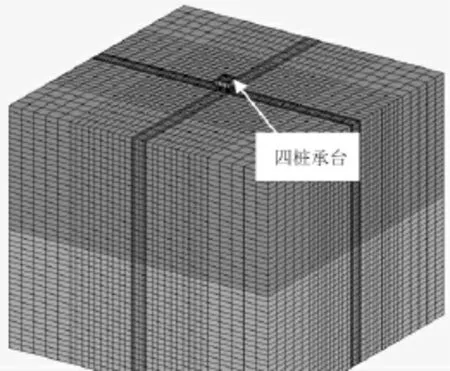

桩基础的工作机理及承载特性实际上是桩-土共同作用的反映,桩周岩土体属于半无限空间体,桩与桩侧及桩端的岩土体都发生相互作用,因此要合理、准确地分析桩-土共同作用时表现出的力学性状,采用三维空间模型最为合理。故数值模拟选用非线性有限元软件MARC。复合桩基础到模型边界的水平距离为10倍复合桩外径D,群桩基础到模型边界水平距离为40倍群桩直径D1。土层简化为上下2层,即桩周土层和桩端持力层,其中桩周土层厚度h随桩长L变化(h=L-4),同时保证桩端进入持力层深度不变(4m),而且桩底到模型底部的距离也保持不变(40m)。为避免桩顶承台对横向、竖向承载力产生影响,群桩选择高承台桩。其中桩高出地面2m,承台厚2m,相应的复合桩做成高出地面4m的圆柱墩形。所建立的复合桩及群桩单元网格模型如图1、2所示。

图1 复合桩网格模型

图2 群桩的网格模型

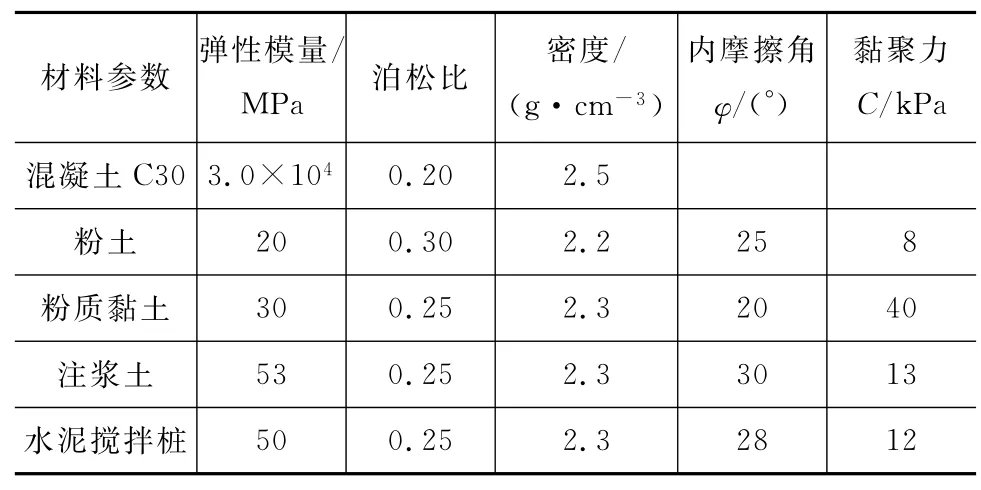

群桩与复合桩的桩侧土体参数及混凝土标号一致,模型参数具体如表1所示。

表1 模型参数

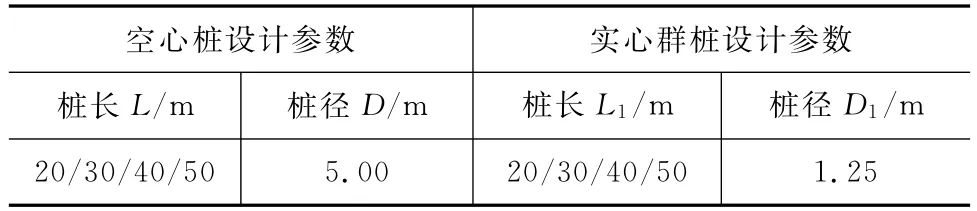

1.2 数值模拟分析方案

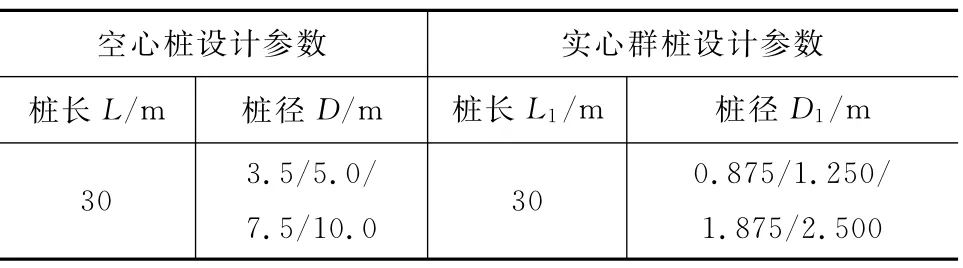

为减小对比分析误差,加入无注浆区与水泥搅拌桩的大直径空心桩作为参照。为对比分析大直径空心桩基础与实心群桩基础在竖轴向荷载、横轴向荷载作用下的承载力变化规律及桩体尺寸对桩基承载力的影响,进而确定超大直径空心独立复合桩基础的合理桩体尺寸参数,本文选择桩长变化、桩径变化2种工况。

(1)桩长的影响。以空心桩桩长作为影响因素,建立与之对应的相同桩侧表面积的实心桩-土-承台相互作用模型,分析同一空心桩桩径的大直径空心桩基础与普通实心桩基础的竖轴向承载特性的变化影响规律。计算工况见表2。

表2 桩长变化工况

(2)桩径的影响。以空心桩桩径作为影响因素,建立与之对应的相同桩侧表面积的实心桩-土-承台相互作用模型,分析同一空心桩桩长的大直径空心桩基础与普通实心桩基础的竖轴向承载特性的变化规律。计算工况见表3。

表3 桩径变化工况

2 竖轴向承载特性对比分析

2.1 竖轴向极限承载力

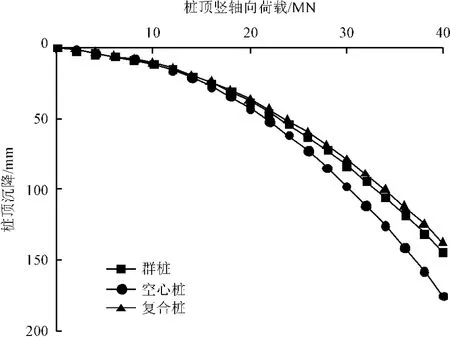

以桩径5m、桩长30m为例,对应的群桩与空心桩、复合桩的荷载-沉降曲线如图3所示。

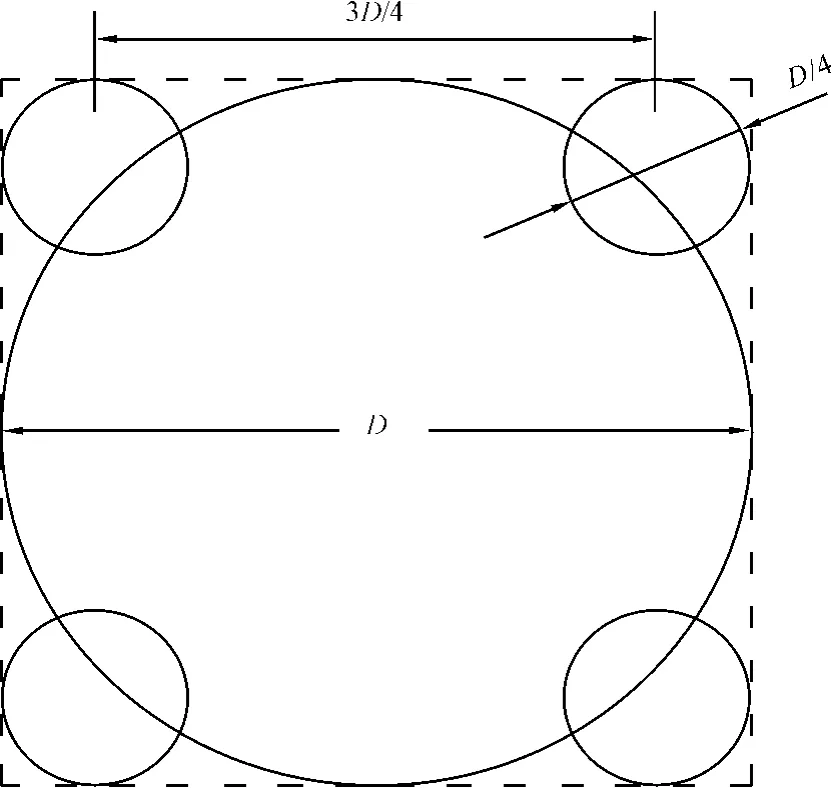

由图3可以看出,在40MN荷载范围内,随着桩长的增加,3种桩型的荷载-沉降曲线变化规律基本一致,相同荷载下复合桩沉降量大于群桩以及空心桩。当桩顶沉降量为40mm时,对应的桩顶竖轴向荷载作为桩基础竖轴向极限承载力。相应竖轴向极限承载力变化规律如图4所示。图5为群桩与对应空心桩平面尺寸的对比。

图3 荷载-沉降曲线

图4 竖轴向极限承载力

图5 群桩与空心桩平面对比

桩长为30m时,随桩径的增大,3种桩型的竖轴向极限承载力变化趋势一致,呈直线增长,且群桩承载力的增大趋势明显快于空心桩与复合桩。当桩径为3.5m时(复合桩长径比为8.6、群桩长径比为34.3),空心桩承载力强,群桩次之,复合桩最弱;当桩径为10m时(复合桩长径比为3、群桩长径比为12),群桩承载力略大于复合桩,复合桩相对于群桩竖向极限承载力的变化从5.8%减小到-0.6%。原因可能是:相同侧面积下,群桩的桩间距按2 d(d=D/4)取,桩径越大其桩净间距越大,应力叠加就越小,同时横向超出空心桩尺寸的绝对值也就越大,相应的桩侧阻力能传到更大范围的土层。因此,随着桩径增大即桩端承载能力的增强,其竖轴向极限承载力提高更快。

图6 不同桩长下的分项承载力

桩径为5m,桩长增大时,3种桩型极限承载力的整体变化趋势一致,近似直线增长。其中群桩极限承载力的增速明显小于空心桩与群桩,其值也小于复合桩并向空心桩靠拢。随着桩长增加,复合桩与空心桩的极限承载力差异有增大趋势,桩长增加到50m,复合桩相对于群桩竖向极限承载力的增幅从2.1%增加到5.1%,说明有桩侧土体加固的复合桩其桩侧阻力有更大的潜能。群桩虽然与空心桩侧面积相等,但考虑到群桩桩侧的应力叠加效应,其侧阻力要弱于空心桩,因此随着桩长增加即侧阻力的提高,其竖轴向极限承载力的增幅要略弱于空心桩。

2.2 分项承载力

在不同工况各自的极限承载力下,桩侧摩阻力表示为Pc,桩端阻力表示为Pd,图6、7分别为桩端阻力、桩侧阻力在不同工况下的变化规律。

由图6可以看出,随着桩长的增加,极限荷载下3种桩型的端阻力都略有减少,整体规律一致,呈直线变化趋势。其中复合桩端阻力值略小于空心桩;而群桩的端阻力则远小于空心桩和复合桩,且只有后者的50%左右。随着桩长增加,3种桩型在各自极限承载力下的端阻力占比都快速减少,并逐渐趋缓。其中群桩的端阻力占比减小幅度较小,从17.09%减小到11.07%,而空心桩与复合桩端阻力占比减小幅度较大,分别从36.49%、33.49%减小到24.25%、21.02%。

图7 不同桩径下的分项承载力

随桩长增加,3种桩型的侧阻力都呈直线增加,且复合桩的增幅要明显大于其他2种桩型。在3种桩型中,桩侧阻力一直保持群桩最强、复合桩次之、空心桩最差。随着桩长的增加,3种桩型的侧阻力占比都明显增加,整体规律一致,先快速增长后逐渐趋于缓慢。群桩的桩侧阻力占比增幅要小于空心桩与复合桩,仅从82.91%增加到88.93%,而空心桩和复合桩则分别从63.51%、66.51%增加到75.75%、78.98%。

综合上述分析可知,桩径不变,随着桩长增加,群桩一直保持摩擦桩的特性,而空心桩和复合桩则从端承桩过渡到摩擦桩。即随着桩长增加,3种桩型的承载特性越来越接近,由于群桩侧阻力增长幅度不如相同侧面积的空心桩,更不如桩侧土体加强的复合桩,整体竖轴向极限承载力增幅最小。

由图7可以看出,随着桩径的增大,在各自的极限承载力下,3种桩型的端阻力都快速增大。其中空心桩与复合桩曲线变化规律一致,随着桩径增大端阻力增幅也加大。空心桩的端阻力略大于复合桩,而群桩端阻力明显弱于空心桩与复合桩,且增幅不如后两者。在极限承载力中,3种桩型的端阻力所占比例都明显增加,且随着直径增大,增速逐渐变缓。其中,空心桩与复合桩极限承载力增幅巨大,分别从直径3.5m时的26.13%、22.83%增加到直径10m 时的44.30%、42.22%,而对应的群桩仅从12.79%增加到17.68%。

随桩径增大,3种桩型在极限承载力下桩侧阻力也明显增加。其中空心桩与复合桩的变化规律保持一致,先缓慢增加后呈直线增加,且复合桩侧阻力明显大于空心桩。群桩的侧阻力则保持直线增长,且增幅明显大于空心桩与复合桩。在极限承载力中,3种桩型的侧阻力所占比例都随桩径的增大而减小,且随着直径的增大减幅逐渐变缓。其中,空心桩与复合桩阻力占比减小幅度更大,分别从直径3.5m时的73.87%、77.17%减小到直径10m 时的55.70%、57.78%,而对应的群桩仅从87.21%减小到82.32%。

综合上述分析可知,桩长30m不变,桩径变化时,群桩一直保持摩擦桩的特性,而空心桩和复合桩则从摩擦桩过渡到端承桩。所有桩径下群桩的侧阻力都大于空心桩、复合桩,由于群桩承载力的增量主要由桩侧阻力提供,而空心桩与复合桩则更多由端阻力提供;所以相对而言,相同的荷载增量下群桩的沉降要小,因而以40mm沉降为极限荷载标准时,群桩的竖轴向极限承载力随桩径的增大增长更快。

3 横轴向承载特性对比分析

3.1 横轴向极限承载力

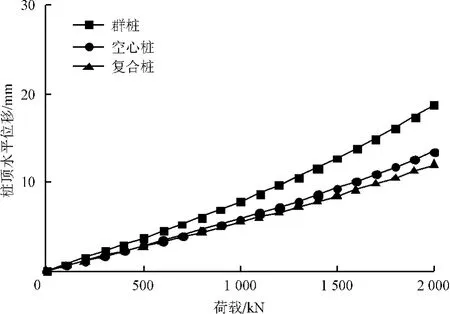

以桩径5m、桩长30m为例,绘制其桩顶在横轴向荷载作用下的位移曲线,如图8所示。

图8 荷载-位移曲线对比

由图8可以看出,相同荷载作用下群桩桩顶位移均明显小于空心桩与复合桩,而空心桩小于复合桩,这说明桩侧土体加固对横轴向承载力有一定提高作用,群桩的横轴向承载力弱于空心桩和复合桩。当取桩顶横向位移量为6mm时,对应的桩顶横轴向荷载作为桩基础横轴向极限承载力。

桩长30m不变、桩径变化及桩径5m不变、桩长变化时,其相应的极限承载力变化规律如图9所示。

由图9可以看出,桩长一定(30m)时,随着桩径的增大,3种桩型的横向极限承载力都呈直线增长,且空心桩与群桩的变化规律保持一致,群桩增长速率略大一点。这说明桩长一定时桩径的增大能有效提高横向承载力。桩径从3.5m(复合桩长径比为8.6)增大到10m(复合桩长径比为3),复合桩的横向承载力相较于群桩的增长幅度从52.2%逐渐减小到9.4%。这说明随着桩径的增加,长径比减小(此时群桩长径比从34.3减小到12),对群桩的横向承载力提高更快。

图9 横轴向极限承载力的变化规律

而当桩径一定(5m)时,随着桩长的增加,群桩的横向极限承载力略有增长,桩长从20m增加到50m时,承载力增幅为49kN;空心桩与复合桩极限承载力先快速增大,到桩长30m后变缓,40m后基本不变(小于1kN)。桩长从20m(复合桩长径比为4)增加到50m(复合桩长径比为10),复合桩的横向承载力相较于群桩,增长幅度从29.1%增加到39.44%(40m)后,又降低到37.7%(50m)。这说明随着桩长增加,长径比增大,复合桩的横向极限承载力增加更快,但随着长径比增大(超过8之后)复合桩也逐渐表现出柔性桩的特性,增加桩长对其横轴向承载力提高有限,相对于群桩的增幅反而有所下降。

3.2 桩身横向位移

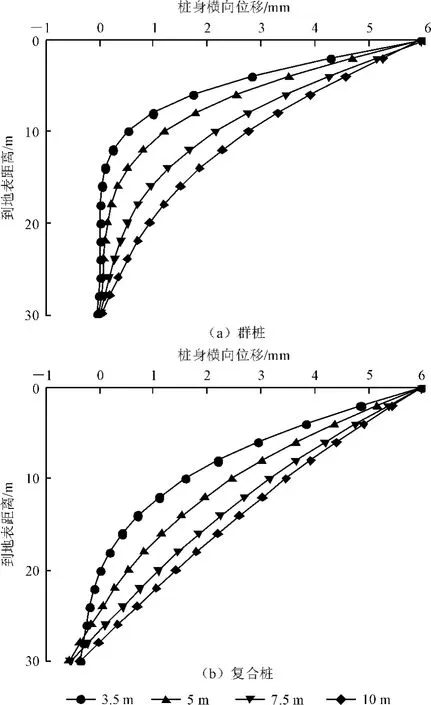

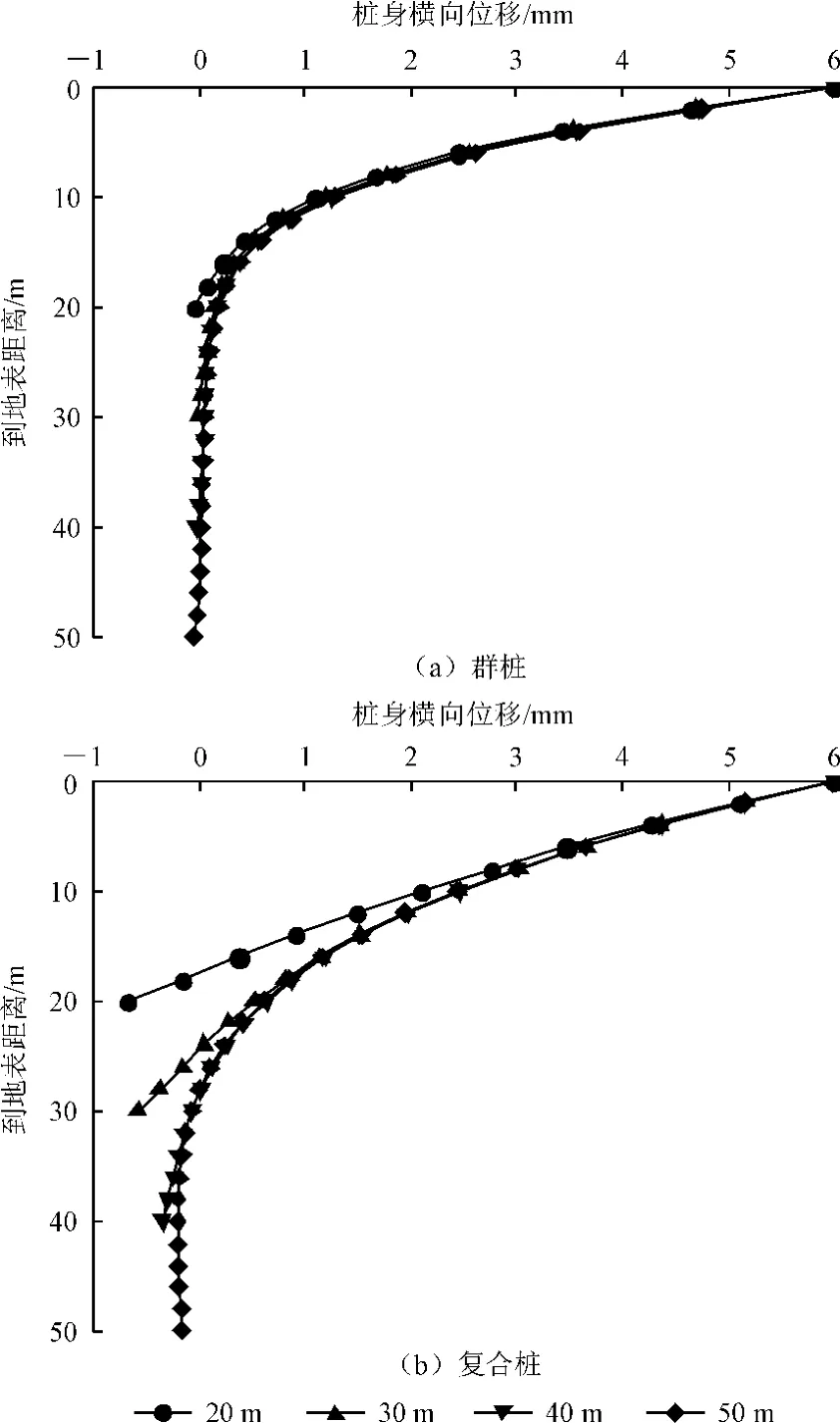

当桩顶横向位移量为6mm时,对应的桩顶横轴向荷载为桩基础横轴向极限承载力。在各自的极限横轴向荷载作用下且桩长为30m不变时,不同桩径的桩身位移如图10所示。

图10 桩长30m时不同桩径下桩身位移的分布

由图10可知:桩长一定(30m)、桩径变化时,随着桩径的增大,桩身位移曲线越来越直,逐渐表现出刚性桩转动的特性;且在各自横轴向极限承载力即桩顶横向位移相等的情况下,桩身的横向位移沿竖向传递越来越深,影响越来越大。群桩实际上是由4根桩径为空心桩桩径1/4的实心桩组成的,所以当对应的空心桩桩径由3.5m(长径比为8.6)增长到10m(长径比为3)时,其实际桩径仅从0.875 m(长径比为34.3)增加到2.5m(长径比为12)。虽然桩顶承台的连接作用一定程度上提高了群桩整体的刚度,但随着桩径增大群桩基本上保持在柔性桩范围内。空心桩与复合桩的桩身横向位移曲线则逐渐从柔性桩的“挠曲”过渡到刚性桩的“转动”,当桩径不小于5m(长径比为6)时,可认为空心桩与复合桩表现为刚性桩;而且两者在各自极限横轴向承载力作用下,横向位移曲线几乎完全一致(复合桩略微小一点),说明桩侧土体注浆加固虽然能一定程度上提高复合桩的横轴向承载力,但对于桩身刚柔性及荷载位移曲线变化规律的影响有限。

当桩径为5m不变、桩长变化时,在各自横轴向极限荷载作用下的桩身横轴向位移如图11所示。

由图11可以看出,桩径一定(5m)时,随着桩长的增加,在桩顶横向位移一致(即极限横向限荷载下)时,桩端位移逐渐减小,且桩身横向位移曲线从直线逐渐过渡到曲线。这说明随着长径比的增加,桩基础从刚性逐渐过渡到柔性。对于群桩,当桩长超过20m后,桩身横向位移曲线基本重合,而空心桩与复合桩则是在桩长超过30m后出现位移曲线的基本重合,这说明在此长度后桩长增加对横轴向承载力的提高不明显。空心桩与复合桩横向位移曲线基本一致,复合桩横向位移较空心桩略有减小,说明桩侧注浆提高空心桩横轴向承载力的程度有限。

图11 桩径5m时不同桩长下桩身位移的分布

同时还可以看到,当桩长超过20m后,在横轴向极限承载力作用下群桩的横向位移不再出现负值,而空心桩与群桩虽然桩长超过30m后表现出明显的柔性桩特性,但桩下部一直存在负值位移,这说明空心桩与复合桩由于桩径大,其横截面抗弯惯性矩相应也大,桩土协调变形较群桩弱荷载传递得更深。

4 结 语

(1)在竖轴向荷载作用下,复合桩的竖轴向极限承载力总体大于群桩,并随工况变化略有波动。随着桩长增加,复合桩的竖轴向极限承载力较群桩提高更快;随着桩径增加,复合桩极限承载力增加幅度则小于对应群桩。

(2)随着桩长增加,复合桩的桩侧阻力增幅略大于群桩;随着桩径增大,复合桩端阻力增加幅度明显高于群桩。复合桩的竖轴向极限承载力中端阻力占比明显高于群桩,设计时应进行桩端持力层承载力验算(必要时对桩端进行压浆处理)。

(3)横轴向荷载作用下,复合桩的横轴向极限承载力明显优于群桩,与对应群桩相比最大增幅为52.2%。

(4)从承载力的技术合理性来讲,复合桩桩径不宜过大(小于10m)并应保持一定的长径比(不小于6),以便合理提高其竖轴向承载力。