吴镇宇:用“无所谓”写一个“不妥协”

2019-06-04采访林冠

采访、文/林冠

采访吴镇宇的时间很晚。被不同记者轮番轰炸了八九个小时,他的疲惫感如同香港大街上越下越急的豪雨,瓢泼得避无可避。

饶是如此,他依旧愿意强撑着破漏的雨伞,还往你头上遮挡一二。

他一如地搞笑,笑里藏了一种毫不圆滑的世故。他也一如地认真,真中收了一份绝无应付的诚恳。他的豪情有一丝悲凉,他的清醒又有一种傲骨。

他真挚到毫无遮拦,让人心生一种夹带崇敬的保护欲,想要在早已衰朽的江湖上,为他肝胆一回。

他说,“不要计那么多成就”。他又说,“我们可以自制一些很开心的人生”。他在签名旁画了两个包子,资深粉的印证,每个包子都笑得灿烂。

“人家没黑你,你首先自黑。”

吴镇宇在《转型团伙》里演一个明星,过气也就算了,角色还非要叫吴镇宇。“自嘲嘛。人家没黑你,你首先自黑。”

自黑起来的吴镇宇,是不留余地的。

他评论自己的喜剧天赋,不过是“比没天分的有天分一些”。有人说他“有烂片,无烂角”,他就说,“我每部电影都好烂的。”

事实上,单说喜剧表演,从他早期的《卡拉屋企》(1991)、《难兄难弟》(1997)就能让人笑到当下。而从《一个字头的诞生》(1997)、《枪火》(1999)、《无间道2》(2003)一直到《逆流大叔》(2018),好电影他也不知拍了多少。

他的不留余地,其实无意中另辟天地。在自嘲背后,能把人撑起来的,还是演员最基本却也最珍贵的修为。“其实拍电影的时候也不知道有没有观众,但不管烂

不烂,自己都要享受、尊重表演”。

他举了个例子,要像《梅兰芳》(2008)里的十三燕(王学圻饰)那样,上了台,哪怕一个观众都没有,也要尽力唱得技惊四座。

这次陪他一同站在台上的,还有儿子费曼。

换作其他人,兴许这噱头要被拿来粉饰,再大做文章。毕竟这几年里,费曼只在吴镇宇主演的《脱皮爸爸》(2016)里露过面,而在当年热度很高的《爸爸去哪儿》第二季(2014)里,他们也是热度很高的一对。

结果一问2016年拍摄的《转型团伙》是不是趁热打铁,吴镇宇先笑一轮,“那时候啊?本来也没有什么热了”。

不是“要拍一部他(费曼)喜欢的电影”,是要拍“观众喜欢的电影”。管你会否幻想这是父亲送给儿子的一份礼物。

要问哪场对手戏让他享受或感动,吴镇宇会说,“没有哦”,因为“剧情需要多于我们的生活写照”,费曼同样是被要求做回电影里的角色。管你是否把戏中的假父子幻想成戏外的真父子。

终归不是所谓的“专业童星”,吴镇宇直说费曼不具备那种说哭就哭、说笑就笑的技能,而这个新手以为电影如同综艺,以为摄影机会追着他跑,以为任何表情都能让别人开心,玩性上身,“就让他更不适应这个电影拍摄方法”。

能这样说的,除了吴镇宇也没几个了。其实童星在他看来,拍电影就是工作,也只能是工作,未必留得下多少美好回忆。再说,他也很清楚在片场上,童星会被如何对待。

吴镇宇太懂父爱的斤两与用度了。对费曼的爱与保护,从来不是把他小心翼翼地搁置在童话的堡垒里,彻底屏蔽现实的芒刺。

当年录制《爸爸去哪儿》,费曼很不熟练地穿鞋子,他就在一旁漫不经心地看,不着急帮忙,也不觉得有必要帮忙。有人说费曼跟旁人互动不多,他也只是淡然指出不是“不会和人沟通”,只是“不愿和人沟通”。

“因为我也是这样,所以我理解”。

“出来混,迟早是要还的。”

吴镇宇的嬉皮笑脸实在是种很风霜的豁达。吃过的亏与苦,藏在细细的纹路里,平静时不大明显,但一笑,就咧成了表情的景深。

拍电影有些桥段无法通过,有些补拍无法实现,词不达意也好,孤掌难鸣也罢,总信奉求人不如求己的吴镇宇把遗憾看得云淡风轻。很多话,当真不用说得太明白。

“出来混,迟早是要还的。”倪永孝这句经典台词,吴镇宇嘴角带笑地念了两遍。

但凡能有多点主动权的,就亲力亲为,比如《京城81号》(2014)、《逆流大叔》和《转型团伙》。至于其他电影,吴镇宇笑说,“难道有人找你拍片,你不拍吗?”

当年拍戏,警匪片连着拍了几部,反派连着演了几回。即便在同一个类型中反复出演,他也无所谓。

但妙就妙在,再重复的角色,每次演都有微妙的差异,再烂的剧本,也都有高光的飚戏时刻。

非要说不想拍的电影,只能是“不给钱的电影”,所以被问到拍电影什么时候感觉最幸福,他的答案是“收钱的时候”,被问到希望观众从哪个角色开始认识吴镇宇,他就会讲,“没关系的,买票就好”。

很少演员能“市井”得如此诚挚与可爱。但笑话表层下的清透与踏实,熟悉他的人,都能轻易解读。

以前他拍戏,《9413》(1998)的垃圾工厂、《自从他来了》(2000)的教育体制等等,都是反思的基点。《转型团伙》里,电影行业长年累月的轻浮、势利、不公,资本与创作之间的对峙和妥协,全都能找到注脚。

在喜剧里放入现实的佐料,吴镇宇形容电影这“炒杂锦”才能有中心思想,也算是给自己一个讲故事的动力。不过,以前说得太直接,方法错了。“电影应该是娱乐了观众,让他自己回去想。”

又或者,就纯粹是让大家放松一下,“你没理由让观众那么辛苦地去理解你要做什么,又不是写影评”。但能不经意地,恰巧在心中点着一些火花,那也很好。

泡在娱乐圈这么些年来,有些故事,也就不只是故事。

投资方觉得电影市场萎缩了,有些好剧本被搁置,资金被撤走,某些电影的生存空间被挤占,又或者,因为发行公司不发行,有些电影基本上没有面世的机会。他很痛心,可也没有足够扭转局面的话语权与财力。

只好笑一句,“可能要等吴镇宇再红一些才行”。

“创新才是最好玩的一件事。”

《转型团伙》主角的“过气”,往大的说,是一个时代过去了,往小的说,则是一个电影片种式微了。吴镇宇笑说,“我怎么还拍得了‘古惑仔’呢?”

把忠肝义胆印到无数人青春记忆里的《古惑仔》系列早就结束了。可一听吴镇宇家珍般地数球场、麻将馆与桑拿浴室,数爆樽、晒马与旺角枪战,恍惚间,消失的光阴就重新在风里聚拢,耳边满是嚷嚷的人声,以及刀棍划过栏杆的轰鸣。

《黄金兄弟》(2018)是郑伊健、陈小春们对那段岁月的集中怀恋。而他在更早的时间节点上,拖回任达华,让《转型团伙》里的吴镇宇,再演了一回《古惑仔之人在江湖》(1996)那个飞扬跋扈的靓坤。

就当是一个珍而重之的道别,向时代,向片种,也向那些纹身一样常相随的角色。对一代又一代的观众来说,哪怕没有亲身参与种种电影事件,但见证过那样的光景,也都是梦中人了。他们想让演员重现如今只能在电脑上看到的风华,有些凭栏不放手的意思,可千帆已过,自己也忽地看山不是山了。

可不想醒,也要有醒的一天。

很多人还没开始认识港片,就已经要去“缅怀”,崭新的电影国度里又找不到想要的北。问吴镇宇,他很朗然地笑几声,“不怀念,有什么好怀念呢?这个好像不是我的性格”。

最坏的时代,也是最好的时代。投资者觉得世道不济的那些年,吴镇宇会看到许多新的表达方式、电影种类惊喜出现。

《无间道》(2002)被誉为救市之作,大获成功,才有了塑造出倪永孝这一经典形象的《无间道2》。又比如《旺角揸 Fit人》(1996)、《枪火》、《爆裂刑警》(1999)、《朱丽叶与梁山伯》(2000),哪一部不叫人耳目一新?

只不过,“都是‘俱往矣’,还是要再生产一些东西出来才行”,吴镇宇强调,“创新才是最好玩的一件事。”

最近《卡拉屋企》被翻出来重播,吴镇宇回忆起这部充满狂欢精神的TVB长剧。一会儿回到《水浒传》,一会儿又会面对镜头说话,“我想这些在当时都挺有趣的”。

再后来,他跟黄子华、张达明大玩栋笃笑(源自西方,类似相声的表演形式),推出了《须根Show》(1998)和《须根ShowⅡ》(2000)。在光鲜被置顶的都市,以拉渣胡子大行反思与揶揄之能事,这也是他心心念念的一个创新。

2019年是他眼里“转型的一年”,“最好玩的一年”。要拍到没人看才停的孙悟空不是谁都有机会去演,但更不是谁都要演,每部电影的票房都是猜不到的,传奇在随时随地创造。这真是个让人振奋、愉悦的电影时代。

前段时间他想拍一部励志的运动电影,正巧碰上有了剧本却还没找到主演的香港新导演陈咏燊,坐下来聊对了嘴,不计片酬地加盟了纯港片《逆流大叔》,是给自己一些新碰撞与新活力,也是给接力的电影人铺路。

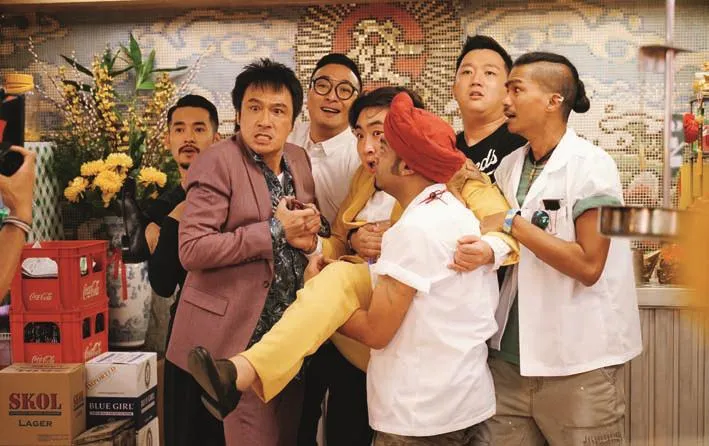

《转型团伙》也是他创新的方向,在这部电影里,吴镇宇尝试跟乔杉、文松、衣云鹤合作,“展开一些不一样的友谊”。

他们都是看港产片长大的,表演上没有什么地方需要刻意融合。电影也不是所谓的合拍片,有语言上的分别,却没有笑点上的差异。吴镇宇形容,就抖包袱来逗乐。

谈到故事的走向,他眼里都是光。“就是想表达得很有吴镇宇性格,疯癫到观众不会在意你身上怎么会有那么多武器……哈哈,我就是想要这样,从头癫到尾。”

不知道这样的小格局电影,能否成为观众对口的良药,但至少,被工作体制牵引的演员,从中找到了主动的兴味。

以前他有过一个公交车的譬喻。很多人有私家车,有更快的交通工具,但你没有人脉,就只能等候公交车,不知道什么时候入站,不知道是否风雨交加,更不知道能否挤上去,但有机会上车了,就能驶向终点站。

这么多年了,吴镇宇依然等候抵达目的地。到时就可以证明,“一路以来吴镇宇说话和做人的态度都这么不妥协,是对的。”